基于PS-InSAR技术的丽江断裂形变监测研究*

刘智荣,黄静宜,2,洪顺英,白相东,2

0 前言

以丽江市区为界,丽江—金河断裂分为南西和北东两段。该断裂带晚第四纪以来表现出较强的活动性。在丽江—永胜公路12 km处可见该断裂东支断层的地质剖面,断层明显切错古近系上部丽江组砾岩。断面产状NE28°/NW47°,其中发育侧伏向SW,倾伏角35°~40°的擦痕,判断该断层的最新错动为左旋走滑—正断性质;对取自该断层的样品的热释光绝对年龄测定,其最新活动发生在距今3~21 ka。沿断裂带地震活动频繁,在区内长120 km区段内,自1481年以来共记录M≥4.0地震20余次,较强的两次地震为1751年5月25日剑川6⅟4级地震以及1996年2月3日丽江7级地震;这两次地震的等震线长轴方向均为NE向,受丽江—小金河断裂控制,形成一条横贯研究区东南部的地震活动带 (苏生瑞等,2004;韩竹军等,2004;周光全等,1997)。

对研究区断裂带方向及活动性 (速率)的测量,为定量化研究断裂构造对地应力场的影响以及揭示断裂带动力学机制提供必要的数据。虽然王永安等 (2004)、牛安福等 (2004)、李忠华等(1998)在丽江地区及其邻区开展过地应力及水准测量工作,但由于测点分散、测量深度相差较大,测量值和方向都较为分散。永久散射体雷达干涉测量(Permanent Scatter-Interferometric Synthetic Aperture Radar,简称PS-InSAR)技术的优点在于解决时间失相关的同时,计算并消除大气、地形影响与轨道误差,保证干涉处理的正常进行,并可以获取毫米级精度的地表形变信息。PS-InSAR作为空间探测的新技术,为高精度监测断层微形变速率提供了时间域的连续动态监测和空间域的大量测点,为定量化计算研究区的应力场提供了必要的、精确的数据,在地震、地质灾害监测方面得到了广泛应用 (Ferretti et al,2000,2001;张景发等,2006;陈国浒等,2010;郭炳跃等,2011;屈春燕等,2011;许才军等,2011)。本文应用PS-InSAR技术解析了丽江断裂微形变速率及特征。

1 PS-InSAR数据处理方法

1.1 数据选取

利用PS-InSAR技术监测地壳形变需要同一地区大量的影像对,以保证较高的计算精度。目前常用的卫星数据有:欧洲ENVISAT、加拿大的RADARSAT、日本 ALOS及德国的 TerrSAR-X卫星。ENVISAT卫星由欧空局2002年发射,搭载的雷达传感器ASAR工作波段波长为5.6 cm(C波段)。考虑天气状况、轨道参数及数据可获得性等因素,我们获取丽江地区28景ENVISAT卫星降轨IS2模式,VV极化SLC数据 (表1),外部DEM数据采用美国宇航局喷气推进实验室SRTM3'数据 (约90 m分辨率)。ENVISAT卫星的轨道数据采用DORIS精密轨道,以提高初始干涉测量的轨道精度。

表1 ASAR数据 (垂直基线距由DORIS精密轨道计算)Tab.1 ASAR Data(vertical baseline distance is calculated by DORIS precise orbit)

1.2 数据处理方法

因为活动断裂所处的地区地势往往较复杂(图1),东部与西南地区植被影响较严重,而且活动断裂的地表形变并不是严格的呈现线性形变特征,可能在某些时间内会有突然的变形作用。综合以上因素,本文应用斯坦福大学开发的Standford Method for Persistent Scatter(StaMPS)(Hooper,2006,2008)对丽江断裂形变特征进行提取。StaMPS方法的最大优势是可以在植被区或山区获取比较可靠的PS点,特别适用于活动断裂所处的地质与地理条件,而且它不需要先验的形变模型,就可以捕捉非线性形变信息,计算精度也可以满足活动断裂形变监测的要求。

图1 丽江地区区域新构造环境(据韩竹军等 (2004))Fig.1 The new regional tectonic environment of Lijiang area(according to Han et al(2004))

2 形变信息提取与分析

2.1 丽江断裂形变提取结果

StaMPS方法是三维解缠,提升了其解缠精度与解缠能力,主要有3种处理方法:单一主图像处理、小基线集处理和多时相干涉组合处理。本文采取小基线集处理方法提取丽江断裂形变信息。小基线集处理时需设定一定的最大基线间距阀值,可以将ASAR数据集进行自由组合。本文组成的初始小基线集干涉像对共116对,在后续处理中剔除一些误差偏大的像对后,最终保留了109对,图2显示了小基线集组合的干涉像对情况。

图2 小基线集组合的109对干涉像对Fig.2 The 109 pairs of small baseline sets combinations

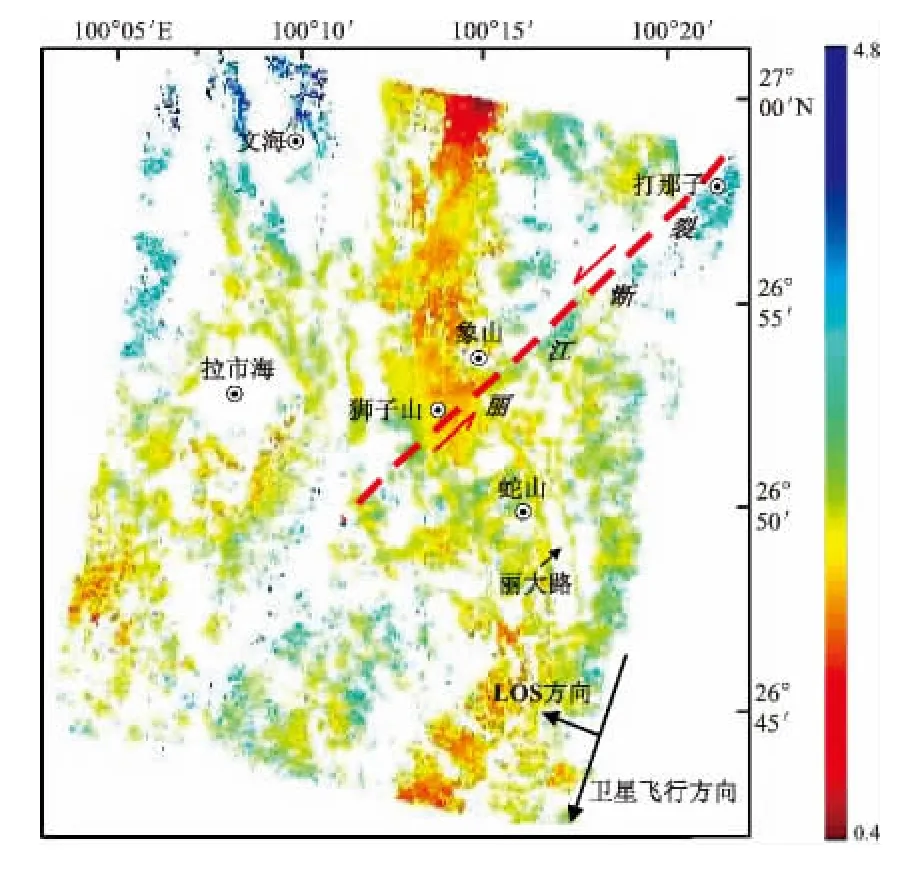

经过小基线集数据处理,扣除DEM、大气与轨道误差之后叠加在DEM上的平均速率如图3所示,平均速率标准偏差如图4所示。整个研究区的年平均形变速率值介于-9.6~7.2 mm/a之间,最大的LOS向沉降形变量位于拉市海南与蛇山公园西南侧,最大的LOS向隆升量位于打那子小盆地与文海西。平均速率标准差介于0.4~4.8 mm/a之间,在盆地与地形平坦地区的标准差一般小于1~2 mm/a,地形复杂的山区标准差偏大,尤其是文海以北山区标准差最大。

2.2 丽江断裂形变特征分析

由于雷达卫星干涉测量存在视线向模糊问题(洪顺英,2010),基于PS-InSAR获取的年平均形变速率图反映的是卫星LOS向的形变测量结果。从图3分析,拉市海附近有比较明显的LOS向沉降形变,年平均形变速率最大可达-9.6 mm/a,根据其所处的地理环境,推测如此明显的LOS向形变最有可能与拉市海周围的地面沉降有关,而并非受断层活动影响。另一个明显的LOS向沉降形变位于蛇山公园西南侧,形变影响范围只限于局部,没有形成比较明显的线性分析特征,推测其可能也与地面沉降有关。因此,PS-InSAR测量的地表形变场不仅仅与活动断裂有关,还与地面沉降影响有关,是一个多因素共同作用的结果。

为了分析丽江断裂的形变特征,沿丽江断裂可见空间上不连续的形变梯度带,尤其在狮子山与打那子附近的形变界线最为明显。但是,狮子

图3 叠加在DEM上的平均速率

图4 平均速率标准偏差Fig.4 The standard deviation of mean velocity in LOS direction

Fig.3 The mean velocity superimposed on the DEM in LOS direction山南侧沿丽江断裂NE向存在形变界线外,其西侧沿NNE方向似乎也存在一条长2~3 km的形变界线一直延伸至象山 (图4)。通过仔细验证,发现狮子山以东、以北地区主要为丽江古城遗址,而且古城遗址与狮子山附近的形变界线基本吻合;丽江古城自2003年以来就一直处于受保护状态,地表变形相对稳定,而其它城区可能因地下水开采引起地面沉降。所以,狮子山南侧沿丽江断裂NE向的形变界线并不能完全代表丽江断裂的活动,它应该是活动断裂与地面沉降的综合结果;而狮子山西侧沿NNE向的形变界线可能主要与地面沉降有关。所以,丽江断裂进入城区后由于城市化活动影响,PS-InSAR观测到的形变界线模糊或存在多解性。

打那子附近的形变界线可能与丽江断裂的活动是紧密相关的,因为此形变界线附近的人为活动影响弱,基本上可以排除城市化造成的地面沉降影响。垂直于丽江断裂走向进行形变速率剖面线分析 (图5)可知,丽江断裂NW盘与SE盘的LOS向年变速率相差约3~5 mm/a,NW盘表现为相对远离卫星方向运动,南东盘表现为相对靠近卫星方向运动,反映了丽江断裂左旋走滑的特征。

图5 丽江断裂形变剖面线Fig.5 Deformation section line of the Lijiang Fault

PS-InSAR揭示的2003~2010年丽江断裂的年变速率约为3~5 mm/a,与向宏发等 (2002)给出的历史滑动速率基本相当,表明丽江断裂目前地壳活动相对稳定。

3 结论

基于PS-InSAR形变探测原理,运用小基线集干涉处理方法提取、分析了丽江断裂2003~2010年的平均形变速率。结果表明:丽江断裂具左旋走滑形变特征,年平均LOS向滑动速率可达3~5 mm左右,目前处于相对稳定状态。丽江城区局部以及拉市海附近存在较明显的地面沉降,最大沉降速率可达-9.6 mm/a。

本文的研究为丽江地区地震预测增加了可靠的断裂活动数据,有助于推进PS-InSAR技术在活动断裂形变监测中的进一步应用。但是丽江断裂进入城区后,受城市化干扰因素影响,PS-InSAR测量获得的地表形变信息中存在地面沉降的干扰,目前尚没有好的方法进行分离。

感谢欧空局 (ESA)提供的ASAR科学数据服务 (编号C1P5623)。

陈国浒,刘云华,单新建.2010.PS-InSAR技术在北京采空塌陷区地表形变测量中的应用探析[J].中国地质灾害与防治学报,21(2):59-63.

郭炳跃,何敏,刘建东.2011.利用PS-InSAR技术监测南通市区地面沉降[J].地质灾害与环境保护,22(4):103-107.

韩竹军,向宏发,虢顺民,等.2004.滇西北丽江盆地北部区第四纪时期的左旋剪切拉张[J].科学通报,50(4):356-362.

洪顺英.2010.基于多视线向DInSAR技术的三维同震形变场解算方法研究及应用[D].北京:中国地震局地质研究所.

李忠华,苏有锦,刘祖荫.1998.丽江7.0级地震滇西实验场区跨断层短基线短水准测量的变化特征[J].中国地震,14(2):140-149.

牛安福,张晶,薛艳.2004.丽江地震后形变场变化与中强地震之间的关系的研究[J].地震,24(增刊):61-68.

屈春燕,单新建,宋小刚,等.2011.基于PS-InSAR技术的海原断裂带地壳形变初步研究[J].地球物理学报,54(4):984-993.

苏生瑞,王运生,王士天.2004.丽江地震区应力场研究[J].地质论评,50(1):57-63.

王永安,刘强,王世芹.2004.丽江7.0级地震前跨断层形变累积率的变化特征[J].地震研究,27(1):61-65.

向宏发,徐锡伟,虢顺民,等.2002.丽江—小金河断裂第四纪以来的左旋逆推运动及其构造地质意义[J].地震地质,24(2):188-198.

许才军,何平,温扬茂.2011.利用PS-InSAR研究意大利Etna火山的地表形变[J].武汉大学学报:信息科学版,36(9):1 012-1 016.

张景发,龚利霞,姜文亮.2006.PS-InSAR技术在地壳长期缓慢形变监测中的应用[J].国际地震动态,(6):1-6.

周光全,张建国,周瑞琦,等.1997.丽江7.0级地震的地震地质构造背景分析[J].地震研究,20(1),92-100.

Ferretti A,Claudio P,Rocca A.2000.Nonlinera subsidence rate estimation using permanent scatter in differential SAR interferometry[J].IEEE Transaction on Geoscience and Remote Sensing,38(5):2 202-2 212.

Ferretti A,Claudio P,Rocca A.2001.Permanent scatters in SAR interferometry[J].IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing,39(1):8-20.

Hooper A J.2006.Persistent scatterer radar interferometry for crustal deformation studies and modeling of volcanic deformation[D].Stanford,California:Stanford University.

Hooper A.2008.A multi-temporal InSAR method incorporating both persistent scatterer and small baseline approaches.Geophys Res Lett,35(16),302,doi:10.1029/2008GL03465.