创伤骨科无痛病房疼痛管理模式的建立与评价1)

王 峻,王春莉,侯丽莉,楚丽娟

骨科创伤病人普遍存在疼痛,且疼痛都在中度以上,甚至是重度疼痛,而手术使病人不可避免出现疼痛的二次高峰,严重影响其生活质量及功能锻炼的依从性,最终影响手术的治疗效果。疼痛管理是骨科病房护理管理的重要内容,是评定医护服务质量的指标之一[1]。创建无痛病房的目的是为了更好地关注病人的疼痛,以病人为中心规范化管理疼痛,减轻术后疼痛,提高生活质量,提高病人对手术质量的整体评价,使病人更早地开展康复训练,降低术后并发症等。我科自2010年3月创建无痛病房,实施以护士为主体的疼痛管理模式,规范化管理围术期疼痛,取得满意效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2010年3月—2012年5月在我科住院的单纯性骨折符合手术标准的病人415例。为消除病人间相互干扰,将我科两个各40张床位的病区分别设为对照组和观察组。按住院号的先后顺序编号,单号收住对照组,双号收住观察组。观察组217例,其中男118例,女99例,年龄20岁~64岁(33.9岁±5.1岁),四肢骨折122例,多发骨折67例,闭合性损伤168例。对照组198例,其中男108例,女90例,年龄21岁~65岁(34.7岁±5.3岁),四肢骨折112例,多发骨折62例,闭合性损伤154例。两组病人性别、年龄、骨折部位、损伤程度等方面比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 疼痛管理方法

1.2.1 对照组疼痛管理 沿用传统常规疼痛管理。手术时麻醉师根据病人镇痛需求使用病人自控镇痛泵(PCA),术后病人由主管医师按经验给予镇痛药。护士的职责是按时执行医嘱,进行疼痛教育、疼痛评估与记录。

1.2.2 观察组疼痛管理 实施以护士为主体的无痛病房管理模式,无痛病房实施步骤。

1.2.2.1 第1阶段:改变观念,建立无痛理念 成立由1名医师、麻醉师及3名护士组成的疼痛管理专业组,通过查阅资料、文献,外出参观学习,了解国内外最新的疼痛理念和治疗,专题培训医护人员,目的是改变传统的错误观念,建立无痛的理念,为建立无痛病房奠定思想基础。

1.2.2.2 第2阶段:改变传统疼痛处理模式、建立无痛病房试点 设立无痛病床试点,行为上改变传统的疼痛处理模式,将按需给药转变成按时给药,即改变病人疼痛难忍时给予度非合剂,开展了超前镇痛及多模式镇痛等新的疼痛处理模式,为创建“无痛病房”积累经验。

1.2.2.3 第3阶段:建立无痛病房,实施以护士为主体的医师、护士、麻醉师相结合疼痛管理模式 ①无痛病房组织管理。将疼痛管理及评估纳入创伤病人疾病护理常规内,以责任护士为主体,在疼痛管理专业组监督指导下,责任护士在完成本职工作的同时兼任疼痛护士,职责是进行病人疼痛认知的教育、持续疼痛的评估及记录、提供非药物疼痛治疗方法、监督实施镇痛方案、评价镇痛效果、协助管理PCA。②应用临床路径。按疼痛管理流程即评估→教育→评价→预先制订镇痛方案→持续效果评价规范疼痛管理[2]。突发疼痛按三级镇痛工作模式执行,即疼痛评分1分~3分由护士采用非药物疼痛治疗方法缓解疼痛;疼痛评分4分~6分时,护士在采用非药物疼痛治疗方法的同时督促值班医师临时使用镇痛药;疼痛评分≥7分时,护士督促值班医师临时使用镇痛药并及时报告方案预订者修改长期镇痛方案。③疼痛教育强调个体化、针对性、反复性、语言通俗易懂,教育的流程为评估→教育→反馈→强化→评价[2]。评价标准:病人能对自身疼痛进行客观评分;疼痛评分≥4分时,病人能主动报告护士;疼痛评分在1分~3分时,病人会应用分散注意力方法缓解疼痛;病人配合疼痛治疗。④确立疼痛管理目标。NRS的疼痛评分小于4分或达到0分;24h≥4分突发性疼痛次数少于3次;突发性疼痛缓解时间<30min。

1.3 评价指标

1.3.1 疼痛评分 采用数字评分量表(NRS)进行评价。0分为无痛,1分或2分为轻微疼痛,3分或4分为轻度疼痛,5分或6分为中度疼痛,7分或8分为重度疼痛,9分或10分为剧烈疼痛。两组病人均将疼痛评估纳入护理常规与生命体征一起监测并记录,以病人自评为依据,评估一个时段最高分,每天对病人疼痛评估不少于1次。疼痛评分≥4分或术后3d增加至每天4次,≥7分时每天6次,在改进三测单以曲线的形式记录疼痛评分[3],术后3d以病人疼痛评分最高值代表当天的疼痛强度。

1.3.2 休斯顿疼痛情况调查表(HPOI) 在病人出院当天,由培训过的护士发放HPOI调查表,包括5项内容,每项均用0分~10分数字评分法来评定,0分表示没有缓解、一点都不满意,10分表示完全缓解、非常满意,分值越高表示满意度越高。

1.3.3 睡眠时间 病人术后3d内,由护士2h巡视1次病房观察夜间睡眠,结合晨间询问陪护,记录睡眠时间。

1.4 统计学方法 采用SPSS 11.5统计软件进行分析。计量资料服从正态分布且方差齐,两组比较用t检验,多组比较用方差分析;分类资料主要采用χ2检验;对于单项有序的等级资料、不服从正态分布的计量资料或者方差不齐的资料采用秩和检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

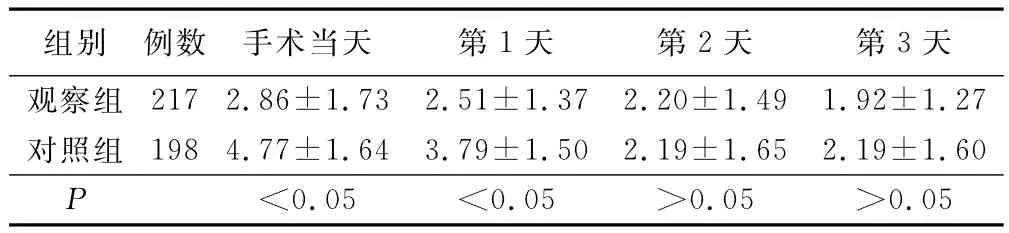

2.1 两组病人疼痛评分(见表1)

表1 两组病人术后3dNRS评分比较(±s) 分

表1 两组病人术后3dNRS评分比较(±s) 分

组别 例数 手术当天 第1天 第2天 第3天观察组217 2.86±1.73 2.51±1.37 2.20±1.49 1.92±1.27对照组 198 4.77±1.64 3.79±1.50 2.19±1.65 2.19±1.60 P<0.05 <0.05 >0.05 >0.05

2.2 夜间睡眠时间(见表2)

表2 两组病人术后睡眠时间比较 h

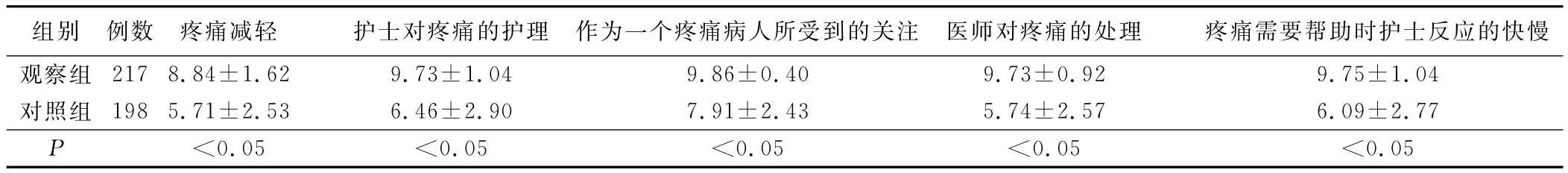

2.3 两组病人疼痛控制满意度得分比较(见表3)

表3 两组病人疼痛控制满意度得分比较(±s) 分

表3 两组病人疼痛控制满意度得分比较(±s) 分

痛需要帮助时护士反应的快慢观察组 217 8.84±1.62 9.73±1.04 9.86±0.40 9.73±0.92组别 例数 疼痛减轻 护士对疼痛的护理 作为一个疼痛病人所受到的关注 医师对疼痛的处理 疼9.75±1.04对照组 198 5.71±2.53 6.46±2.90 7.91±2.43 5.74±2.57 6.09±2.77 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

3 讨论

3.1 医生-护士-病患模式转变 医护人员传统的对疼痛认知的误区表现在观念上术后疼痛是病人不可避免的经历,治疗上过分担心镇痛药副反应,评估上疼痛评分应该由医务人员评分而非病人,管理上疼痛管理是麻醉师的职责。观察组创建无痛病房,实施以护士为主体的疼痛管理模式,通过两年多持续系统的疼痛教育及临床实践,使传统的医生-护士-病患模式发生转变,医生、护士对待疼痛的观点从尽量不使用止痛药到围术期的镇痛、超前镇痛、多模式镇痛及个性化镇痛。护士由被动的医嘱执行者转变成主动的疼痛管理者,实践证明护理干预能有效地降低术后疼痛,促进病人恢复[4,5]。病人从忍痛到主动参与疼痛管理,观察组当病人疼痛评分≥4分时,能主动报告护士,从而使疼痛在初始阶段得当有效控制。本研究显示,观察组术后当天及第1天疼痛评分明显低于对照组(P<0.05),术后3d夜间睡眠时间优于对照组(P<0.05)。

3.2 疼痛管理赢得病人满意 我国术后疼痛管理刚起步,缺乏统一的、规范的疼痛管理“金标准”,疼痛管理没有形成制度化。建立一体化、系统化和标准化的管理制度是无痛病房工作模式建立的基础[1]。观察组成立疼痛管理专业组,实施规范化、系统化、制度化的围术期疼痛管理,将疼痛评估纳入护理常规,护士按时的疼痛评估,突发性疼痛实施的三级镇痛工作模式及时控制病人疼痛,使病人感受到医护人员对其的重视,有效控制疼痛的同时也赢得病人的满意。本研究显示,观察组5项疼痛控制满意度均优于对照组(P<0.05)。

3.3 个体化的镇痛手段影响镇痛的效果 目前从技术上尚难预测每个病人术后疼痛的程度、持续时间,几乎无法预测病人对镇痛药物的个体需求,常用药物均有一定局限性和副反应。尽管疼痛控制的最终目标是疼痛完全缓解,即无痛状态,但疼痛并不是人人都可以被完全缓解的。本研究病人为多发骨折及开放性骨折,反复多次的手术后使用止痛剂时间长,产生耐药性,在以后的研究中通过护士给药,尤其是第一次给药后的动态观察,能否帮助医师确定其个体化用药剂量及指导超前镇痛。

[1] 黄天雯,何翠环,陈晓玲,等.骨科无痛病房护理工作模式的建立[J].中华护理杂志,2011,46(3):221-224.

[2] 王峻,楚丽娟,侯丽莉,等.临床路径在创伤骨科无痛病房疼痛管理的应用研究[J].护士进修杂志,2012,27(24):2274-2275.

[3] 王峻,李靖忠,段宝凤,等.改进三测单在创伤病房疼痛记录中的临床应用研究[J].国际护理学,2011,30(5):743-746.

[4] 童水莲,陈妹.护理干预对骨折病人术后疼痛及满意度的影响[J].中国实用护理杂志,2011,27(3):22-23.

[5] 潘建琴,范利平.外科术后疼痛护理干预的效果评价[J].中国实用护理杂志,2011,27(6):16-17.