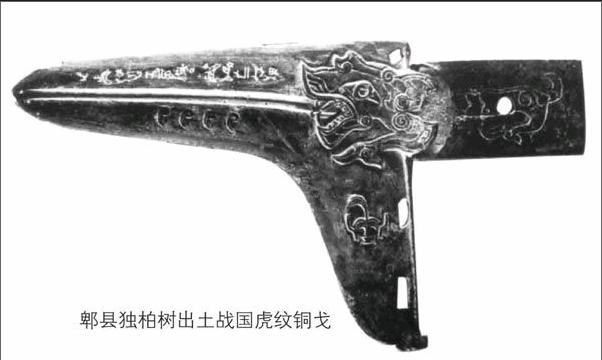

“蜀伐楚取兹方”考辨

蒙家原

在巴蜀史的学习过程中,笔者偶然间读到了《大师为什么也会有失误》这篇文章,文中所涉及的“蜀伐楚取兹方”问题引起了笔者很大的兴趣。

“蜀伐楚取兹方”一事两度见于《史记》:

《楚世家》:肃王四年,蜀伐楚,取兹方,于是楚为扞关以距之。

《六国年表》:蜀伐我兹方。

除此之外,却再无有关蜀取兹方的记载。对于这场迷雾重重的战争,徐中舒老先生、蒙文通老先生和邓少琴老先生有着各自不同的理解与论述。三老之所以观点不一,原因就在于蜀与楚两国之间还有一片地域广大的巴地,而“巴蜀世战争”[1],蜀国如何避免与巴冲突并攻打楚国,在相关史料匮乏的情况下,讨论起来难免会产生一定分歧。

一、三种观点的整理

对此问题的研究,以徐老、蒙老和邓老的三种不同观点为代表。

徐老持肯定的态度:“湖北长阳县,这是古代楚蜀交通的唯一要道。……兹方今湖北松滋,在清江口之东,长阳在清江口西,这是当时楚、蜀必争之地,后来刘备伐吴,也是从这一条路用兵的。”[2]他认为蜀国便是沿着这条通道进入楚地“取兹方”。然而《大师为什么也会有失误》一文对徐老的这段论述进行了仔细的核查后发现,徐老用以证明这条自清江入楚的道路的史料有误,并不足以支撑这一结论,先秦时这条道路很可能是不存在的。[3]

蒙老对此观点略有不同,但并没有用太多的篇幅来细谈,只简单地提了一句:“肃王前后是楚西侵巴境的时期,巴、蜀就必须联合起来对抗楚的侵略。”[4]看起来他并不是完全认同《史记》的说法,而是把这件事看作巴与蜀之间的联合抗楚行动。但这种解释始终缺乏依据。

邓少琴先生则是彻底的否定:“蜀何能飞越巴境而劳师伐楚,窃以为此称之蜀,应为巴字之讹。”[5]但《楚世家》和《六国年表》中都明确记载了蜀“取兹方”一事,两次都出现错误似乎不太可能,这种观点有取消史料之嫌,也是难以取信的。

之后如童恩正、何光岳、段渝等学者的相关论述,大体也都不超出这三种观点的范围。

二、核心问题:兹方的地望

由于史料的有限,三老的说法或多或少都存在一定的不足。纵观这三种解释,形成分歧的原因是由于蜀、楚之间有巴地的阻隔,两国之间直接接触不太便利;而更具体地来说,战争争夺的地点——兹方的地理位置在哪里,才是问题的核心所在。只有了解和确定了兹方的位置,我们才能对这场蜀楚战争作出合理的分析与解释。

众位先生的论述,提及兹方时都将兹方确定在“湖北松滋县”,即今湖北省的松滋市、宜都市境内,其根据是《史记正义》引《古今地名》[6]对兹方进行的解释:“荆州松滋县古鸠兹地,即楚兹方是也。”[7]由于张守节的《史记正义》是比较早的史料,而除此之外又再无相关的记载,因此它记载兹方的地理位置在隋唐时代的松滋县,后来的学者们大多也就以此为准,对此三老也并无异议。

但是,翻检历代的地理书如《太平寰宇记》、《大元混一方舆胜览》等,在松滋一地之下都没有关于这场战争的记载。钱大昕《廿二史考异》卷四中对《正义》所引也有不同意见:“案,《左氏传》,楚子重伐吴,克鸠茲,杜预云,鸠茲在丹阳芜湖县东,今皋夷也。与兹方非一地。”古鸠兹既然不在松滋,把兹方定在松滋也就失掉了根据。这些都可看出,将兹方确定为松滋的依据其实并不充分。

联系当时的地理环境,我们认为将兹方定为松滋还存在着种种难以解决的问题:

首先,时至今日驾车沿高速公路从成都到松滋,都有将近一千公里的路程,早在先秦时期的蜀国如此不远千里的劳师远征是否可能?松滋远在楚国的国境内,且已距楚国国都郢(今湖北江陵境内)不远,蜀国是否拥有如此强大的军力可以长驱直入楚国的心脏地带?而长途跋涉就为取得松滋这样一块飞地,对蜀国又意义何在?

其次,在蜀国取下了兹方之后,楚国立刻修筑了扞关来抵御蜀国的攻势。而联系扞关的地理位置,又有了更难以解释的问题:扞关的地理位置《三家注》中就存在着不同的说法,学者之间也颇有争议,历来大致有“鱼复说”和“长阳说”两种意见,即认为扞关在鱼复(今重庆市奉节县境内),或在长阳(今湖北长阳土家族自治县)境内。[8]然而无论认为扞关在奉节或是长阳,都在松滋的西边;蜀军如果已经攻取了松滋,楚国不可能会在松滋以西去设立扞关,这是再明显不过的事。[9]

综合以上的分析,我们可以看出将兹方定为松滋的旧说是不准确的。而兹方具体位置的确定,是探究“蜀伐楚取兹方”这一问题的关键。

应当肯定的是,兹方既是楚地,同时也应是蜀之势力可及之地,因此位于蜀、楚交界地区的可能性最大。由此看来,以往因巴地阻隔而接触困难的观念似乎值得重新审视。

三、“蜀王据有巴蜀之地”

蜀与楚是否能够直接接触,我们必然需要对当时蜀国的整体情况有所了解。

“蜀伐楚取兹方”发生在楚肃王四年,也即公元前377年,此时蜀国正处于开明王朝的统治之下,距离被秦所灭还有好几十年的时间。[10]《蜀王本纪》中记载了此时巴蜀地区的局面:“鳖灵即位,号曰开明奇(帝)。……蜀王据有巴蜀之地,后徙居成都。”[11]盛宏之《荆州记》也云:“昔蜀王栾君王巴蜀。”由此可见,在开明王蜀之时,蜀国国力已然强盛,其势力范围甚至发展进入了巴地,相比杜宇时的“玉垒、峨眉为城郭,江、潜、绵、洛为池泽,汶山为畜牧,南中为园苑”[12],还要更为广阔。这两条材料常为学者们所忽视,但它反映出的开明王朝建立后巴蜀之地的势力情况,却是非常值得关注的。

需要指出的是,“巴蜀”并不仅仅是巴国与蜀国的概念。虽然秦灭巴蜀后,在巴蜀地区设立巴郡和蜀郡,自汉以来的诸多文献,大多将川西部分称为蜀国,将川东地区称为巴国,于是巴、蜀是两个长期各自独立的王国的观点,遂成为学者们比较普遍的看法。但这种看法是否准确,是一个值得商榷的问题。在春秋战国时期,中原地区都没有出现过一个统一的大国,而在民族情况更为复杂、经济水平更加落后的西南地区,又怎么会产生大范围统一的国家呢?本文囿于主题所限,对此问题就不再详讨。蒙老的观点是笔者所赞同的:“古时的巴蜀,应该只是一种联盟,巴蜀不过是两个霸君,是这些诸侯中的雄长”[13]。虽然现今已经习惯将它们称作巴国、蜀国,但实际上它们在发展强大时也只是两个政治联盟的盟主。

从文献上来看,巴地诸国的联盟并不紧密,时而分立,时而结盟,势力并不集中,既没有强大的国家出现,也没有延续承袭的王朝,显得十分弱小。而从杜宇开始到开明统治下的蜀国,政治向心力明显要更为强大,国家的中央集权不断加强,国势日渐强盛。随着两地国家实力越发悬殊,蜀国的力量渐渐控制了巴人部分地区,从而形成蜀王“据有巴蜀之地”的局面,也就不足为怪了。

明确了这一点,我们对于“蜀王据有巴蜀之地”的内涵或许会有更深的理解。

至于蜀国“王巴蜀”的大致时间,从《蜀王本纪》“后徙居成都”来看这一局面的形成应当在迁都之前。《常志》载“九世有开明帝,始立宗庙。……乃徙治成都”[14],《路史》也云“开明子孙八代都郫,九世至开明尚,始去帝号称王,治成都”[15],表明至少在第九代开明王时,蜀国已能“王巴蜀”[16]。同时,我们还可以试着大致勾勒出开明时期蜀国“据有巴蜀之地”的范围:

前文引杜宇时蜀之疆界,除川西旧地外,向东北势力已达潜(今巴中南江,以下为渠水),[17]开明时则更有发展,《太平寰宇记》之《阆中县》云:“仙穴山,在县东北十里。《周地图》云:‘灵山峰多杂树,昔蜀王鳖灵帝登此,因名灵山。”[18]可见鳖灵在建国之初便亲自前往阆中,反映出蜀王向东北方发展的重视,而事实也正如此。《史记·秦本纪》也记载,大概从秦躁公二年(公元前441年)秦蜀围绕着南郑展开了长达65年的长期争夺,[19]而最终南郑为蜀所有,[20]范围进一步向北扩张到川东北陕西南;《常志》载:“周显王之世,蜀王有褒汉之地。”[21]周显王于公元前368年至前321年在位,此时的蜀国已经掌控了汉中;而《史记·楚世家》载:齐湣王欲与楚怀王共伐秦,使楚“取武关蜀汉之地”,武关在今陕西丹凤县,“蜀汉之地”当在其附近,可见最远蜀国势力大约已曾到达汉水中游以北的地区。

而向东南的推移则较为次要,沿长江而下力量大约可到达今重庆附近,[22]然而《常志》记载“巴子时虽都江州,或治垫江,或治平都。后治阆中”;涪陵还有一个枳巴。[23]可见重庆以下可以说是巴人的中心地区,为都城所在地。蜀人想要大队人马通过这条水道东向伐楚,可以认为是根本不可能的。

四、兹方,关,方城

“蜀王据有巴蜀之地”这一条史料,为我们思考“蜀伐楚取兹方”的问题提供了新的视角,困扰学者横亘在蜀、楚之间的巴地阻碍的问题,通过蜀王“王巴蜀”这一局面得到了合理的解释:战国时期的蜀国国力明显强于巴地诸国,因此控制了原属于巴的部分土地,并自巴地出发伐楚。要解决“蜀伐楚取兹方”的问题,《蜀王本纪》的这处记载不可或缺。

因此我们也可以进一步确定,“蜀伐楚取兹方”的地点,应当在蜀国扩张后的蜀、楚边境上。

虽然相比之前的研究已经前进了一步,但直接寻找兹方的所在仍有一定困难。前文已引楚在兹方附近修筑扞关以御蜀,我们只能先根据兹方与扞关的关系,来试图探寻它的大致位置。

扞关,也作捍关,顾名思义,就是表示为抵御外敌入侵所设的关卡,“大抵国境上筑关捍敌,皆可称为扞关,原不专指一地”[24]。有的学者认为先秦的扞关就只有一处,[25]这是不确切的。翻检史书,明确记载的扞关就至少有两处:

一在鱼复(今重庆奉节境内)。《史记·张仪列传》云:“大船积粟,起于汶山,……下水而浮,一日行三百余里,……不至十日而距扞关。”《集解》于此下引“徐广曰:巴郡鱼复县有扞水关”[26],可见鱼复有一扞关;一在长阳(今湖北宜昌境内)。《太平寰宇记》之《长阳县》载:“废巴山县在县南七十里,本佷山县地,即古扞关,楚肃王拒蜀处。”[27]是否此处的扞关就是楚肃王拒蜀暂且不论,但至少可证明宋代仍有长阳扞关,《大清一统志》在《宜昌府》“关隘”一类也载:“古扞关。在长阳县西。”[28]更可见此处的扞关直到清代都还可考。

而抵御蜀国的扞关在何处,《三家注》对《楚世家》原文的解释就有所不同,《集解》引《后汉书》云“东守巴郡,距扞关之口”,而《索隐》也云“按:《郡国志》巴郡鱼复县有扞关”,二者认为这个扞关就应该是鱼复的扞关;而《考证》则讲:“扞关,在今湖北长阳县西。”[29]则是认为此处的扞关是长阳的扞关。

但鱼复与长阳两地的扞关是否就是楚设的御蜀扞关,从史料中看起来还有一定的疑问。《水经注·江水》云:“捍关,廪君浮夷水所置也。”《水经注·夷水》云:“夷水即佷山清江也。……昔廪君浮土舟于夷水,据捍关而王巴。”长阳位于清江下游,此处的扞关很有可能就是当时廪君与楚国交战时所置,也即上文引《太平寰宇记》中所载的长阳古扞关。而鱼复的扞关,《汉书·地理志》称:“鱼复,江关,都尉治。”此处的扞关又称江关,或因其处于长江上而得名,《华阳国志·巴志》介绍巴郡时言:“巴楚数相攻伐,故置扞关、阳关及沔关。”可见巴郡有三处关卡,都为巴人防御楚国而设,任乃强先生在此处注云“此处所云‘扞关,为巴人备楚而置”[30],也认为鱼复扞关为巴人所筑。

鱼复、长阳扞关都非楚御蜀的扞关,只能说明御蜀扞关还另在他处。而任乃强先生在注解《常志》中“扞关”时,为我们提供了一条继续探寻的线索:“蜀不能越巴境伐楚。当从汉中、上庸一路(在秦楚巴分庸地并蜀夺秦汉中后)。则楚所作之扞关,在汉水流域。”[31]但汉水流域的扞关具体又在哪里,任先生并未深谈。而蒙老的文章中引《盐铁论》的一条史料又给了我们启发:

楚自巫山起方城,属巫、黔中,设扞关以据秦。[32]

意即秦灭巴蜀之后,楚在巫山、黔中、方城一带建起多处扞关来抵御秦国。而如上文所述,巫山有鱼复扞关,楚黔中有长阳扞关,因此我们可以确定,《盐铁论》这条史料的记载是比较可靠的,它所说的三处扞关中有两处都实际存在,因此在方城附近,也应当有一处扞关;并且这几处扞关都并非为新建,而是复置。

方城的扞关是否就是御蜀扞关,方城的地望又需先行确定。文献记载中有两处方城:

《左传·僖公四年》载:“楚国方城以为城,汉水以为池。”《史记·齐太公世家》中提及此楚方城:“屈完曰:‘君以道则可;若不,则楚方城以为城,江、汉以为沟,君安能进乎?”《集解》对此解释道:“杜预曰‘方城山在南阳叶县南是也。”[33]可知其约在今河南叶县。

《左传·文公十六年》又云:“使庐戢黎侵庸,及庸方城。”则庸国也有一地名为方城。《史记·礼书》载:“汝颍以为险,江汉以为池,阻之以邓林,缘之以方城。”其下《正义》引《括地志》云:“方城,房州竹山县东南四十一里。其山顶上平,四面险峻,山南有城,长十余里,名为方城,即此山也。”竹山县名现仍存在,属湖北省十堰市。

很明显,楚方城已在中原地区,不可能在此处御秦,文献中也并无蜀国进入河南地区的记载,所以更不可能御蜀。因此,御蜀扞关在庸方城的可能性最大。蒙老也认为“楚自巫山起方城,属巫、黔中”中的方城“是庸的方城,在湖北竹山县,即是唐的房州”[34]。

庸国春秋时在秦、巴、楚之间,大致在今鄂西北。《尚书·牧誓》中记载跟随周武王伐纣的八国之中,庸排第一;《左传》更记载,文公十六年(公元前611年)时庸“率群蛮以叛楚”[35],主动进攻楚国,楚国在秦、巴的帮助之下三国合力才灭掉了庸国,足见庸国的势力并不算小。

庸灭亡后,庸国的土地被三国所瓜分,其中房陵一带(今湖北十堰)的归属问题,蒙老有过论述:“金州、房州都是古时卢国的地方,后来为巴国的领土,再后来为楚所有,终为秦所吞并。”[36]庸国灭掉卢国之后占有了房陵,而《秦始皇本纪·正义》引《括地志》则说:“房陵,即今房州房陵县,古楚汉中郡地也。是巴蜀之境。”可见巴在三国灭庸之后获得了房陵。楚国设立汉中郡的具体年代无法得知,《史记·楚世家》记载楚怀王十七年(公元前312年)秦占领楚汉中郡。[37]可见在此之前房陵又归于楚国所有,而最终秦国夺取了这片区域。

然而房陵一带似乎还与蜀国有着千丝万缕的联系,前文引房陵“是巴蜀之境”就可看出房陵与蜀的关系。《史记·秦始皇本纪》也载:“(灭嫪毐后)其舍人……夺爵迁蜀四千余家,家房陵。”《华阳国志》也记:“上庸郡,故庸国,楚与巴秦共所灭者也。秦时属蜀。”[38]可见蜀还曾占有过房陵。灭庸后房陵归于巴,这是毋庸置疑的,之后房陵如何归属,从史料上来看显得不是太清楚,但我们大概可以了解的是,蜀国日渐强盛之后,侵蚀诸巴的土地,乃至与秦构兵,将汉中地区纳为己有,而紧靠汉中的房陵一带,慢慢地也变成了蜀楚争夺的焦点。

房陵竹山县下有方城,而方城附近又设有扞关,那么兹方、扞关、方城这三处就可以由此而联系起来。因此我们做出推测:“蜀伐楚取兹方”这场战争中,蜀国攻取的兹方,就应当是在房陵一带,很可能就是此处的方城。之前学者们从“兹”字着眼,把“兹方”和“松滋”联系起来;但我们认为应从“方”字着眼,“兹方”中的“方”字,就应当是“方城”的“方”。因此兹方应当在方城而非松滋。

房陵距离汉水路程很短,顺汉水而下攻打楚国非常便利,《史记·苏秦列传》就说:“汉中之甲,乘船出于巴,乘夏水而下汉,四日而至五渚。”蜀国若要伐楚,在当时的情况下,从汉水南下是一条较为便利的交通路线。[39]

综合种种情况,我们认为,把兹方确定在房陵下的方城,是比较合理的。

五、结语

《史记》中并非所有史事都会同时见于世家和年表,而《楚世家》和《六国年表》两次却明确记载“蜀伐楚取兹方”一事,可见其事的确意义重大。它是对先秦时期蜀楚关系的唯一记载,因此对这一事件的探究,其重要性不言而喻。而前辈学者在这一问题上莫衷一是,后辈学人续有研究但仍未达成共识。因此笔者对此也很有兴趣,在此提出自己粗浅的看法;但学力有限,还请读者批评指正。

注释:

[1][12][14][21][23][24][30][31][38]任乃强:《华阳国志校补图注》,上海古籍出版社,1987年,第11页,118页,123页,123页,27页,29页,29页,29页,85页。

[2]徐中舒:《巴蜀文化续论》,《论巴蜀文化》,四川人民出版社,1982年,第99页。

[3]参见邵工:《大师为什么也会有失误》,《文史杂志》2008年第5期,第12-13页。

[4]蒙文通:《巴蜀史的问题》,《蒙文通中国古代民族史讲义》,天津古籍出版社,2008年,第207页。

[5]邓少琴:《巴蜀史迹探索》,四川人民出版社,1983年,第59页。

[6]《古今地名》一书见于《新唐书·艺文志》:“李吉甫,《元和郡县图志》五十四卷,又《十道图》十卷,《古今地名》三卷,删《水经》十卷。”(《新唐书》卷五十八,志第四十八,艺文二》)似为李吉甫所著,但张守节作《史记正义》在唐玄宗开元年间,而李吉甫则生于唐肃宗乾元元年(公元758年),张守节不可能看到李吉甫的著作。《古今地名》一书究竟为何人何时所作不得而知,但既为张守节所引据,则当在张前。

[7][29]泷川资言:《史记会注考证》卷四十《楚世家第十》。

[8]参见杨昶:《楚扞关辨正》,《华中师范大学学报(哲学社会科学版)》,1986年第5期,第45页。

[9]有学者认为,楚是在兹方将蜀军击退并向西反攻后设立扞关(参见杨昶:《楚扞关辨正》,《华中师范大学学报》,1986年第5期,第51页),但《楚世家》记载蜀在“取兹方”后楚“于是”才设立扞关抵御蜀国,这一点毋庸置疑,反攻的说法缺乏根据。

[10]“周慎王五年秋……开明氏遂亡。凡王蜀十二世。”(任乃强:《华阳国志校补图注》,上海古籍出版社,1987年,第126页)“鳖令王蜀十一代,三百五十年。”(《路史·余论一》)周慎王五年是公元前316年,“十一代”和“十二世”可能某一数字有误,影响不大。回溯350年当为公元前666年,大约此时开明王朝建立。

[11]《太平御览》卷八百八十八。

[13][17][36]蒙文通:《古族甄微》,《蒙文通文集》第2卷,巴蜀书社,1993年,第199页,243页-244页,182页。

[15]《路史·余论一》。

[16]仍依注[10]中《常志》与《路史》年代的记载,若以一代30年为数,九代开明王应约在公元前406年前后,蜀伐楚取兹方发生在公元前377年,于理相合。

[18][27]《太平寰宇记》,中华书局点校版,2007年,第1714页,2865页。

[19]泷川资言:《史记会注考证》卷五《秦本纪第五》。

[20][34]参见蒙文通:《蒙文通中国古代民族史讲义》,天津古籍出版社,2008年,第206页,169页。

[22]1954年重庆巴县冬笋坝的考古发掘发现了船棺葬这一巴蜀地区独特的墓葬形式,而2000年成都商业街也发掘出了大规模的船棺型墓葬,学者们大都认为,商业街船棺葬应当就是开明王族的集体墓葬,而船棺葬这一墓葬形式,也应当是开明王朝开始后才在巴蜀地区流行的一种葬式。冬笋坝在今重庆市境内,也即古代江州的故地,明显是巴人所在的地域。“事死如事生”的丧葬观念是中国自先秦以来延续千年的文化传统,丧葬习俗的变化是由文化的改变所引起的,船棺葬在巴地的流行,一定程度上反映了蜀文化,乃至蜀国势力对巴地的影响。

[25]陈剑:《古代“扞关”今何在》,《西南民族学院学报(哲学社会科学版)》,1989年第3期,第102页。

[26]参见泷川资言:《史记会注考证》卷七十《张仪列传第十》。

[28]《大清一统志》卷三百五十《宜昌府》。

[32]王利器:《盐铁论校注》,中华书局,1992年,第526页。

[33]泷川资言:《史记会注考证》卷三十二《齐太公世家第二》。

[35]杨伯峻:《春秋左传注》,中华书局,1981年,第617页。

[37]“十七年春,与秦战丹阳,秦大败我军,斩甲士八万,虏我大将军屈匄、裨将军逢侯丑等七十余人,遂取汉中之郡。”参见泷川资言:《史记会注考证》卷四十《楚世家第十》。

[39]徐先生所提出的自清江口向东经佷山而入楚地的道路未有史料依据,是否先秦时期就存在还未为可知。直接沿长江而下的道路为主要的出蜀水路,三国时期刘备伐吴即是沿此出发,但《常志》载“仪贪巴、苴之富,因取巴,执王以归。……仪城江州”,可见蜀亡后江州之巴仍存在了一段时间才被灭。其东边毗邻的“其先王陵墓多在枳”的枳巴,据《史记·苏秦列传》记载是在燕昭王三十三年(公元前279年)为楚灭,同样是在蜀亡之后仍存。蜀国若要沿长江东下,势必会经过这两国的势力范围,从当时的形势来看,这条路走不通。

作者:四川大学历史文化学院(成都)

2011级历史学基地班学生

——松滋礼俗——毛把烟、砂罐茶