朱寿昌入《二十四孝图》原因探析

陈晓燕

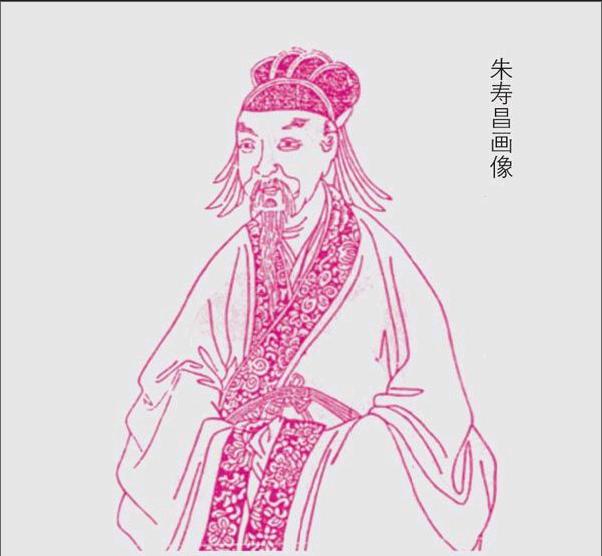

元代郭居敬所辑的《二十四孝图》,一直被历代统治者当成彰显孝道的范本,其中所收录的宋代人物仅有黄庭坚和朱寿昌。黄庭坚是英宗治平四年进士。他不仅是江西诗派的开山鼻祖,并且在书法领域也造诣颇深,因此历来被人们所熟知。而提起朱寿昌,人们却稍感陌生。据笔者统计,现涉及朱寿昌的研究有:唐骥《困境中的嘲笑与宽释——苏轼〈满江红·寄鄂州朱使君寿昌〉赏析》(《古典文学知识》,2001年第5期),考察了朱寿昌与苏轼之间的关系;谢桃坊《朱寿昌寻母事辨》(《文史杂志》,2009年第6期)对朱寿昌的失母年岁以及寻母路线等史籍记载含糊之处做了详细考证;笔者亦曾于《文史杂志》2012年第2期发表《朱寿昌生卒年考辨》一文,考证了其明确的生卒年份;王佩、王法贵《善于孝而勇于义——皖东先贤朱寿昌生平事略》(《孝感学院学报》,2012年第3期)详细论述了朱寿昌的孝义之举。

朱寿昌是扬州天长(今属安徽)人,相较于进士出身的黄庭坚,朱寿昌则是以父荫官。《宋史》卷四百五十六《朱寿昌传》就对其仕宦做了详细记载:“(寿昌)以父巽荫守将作监主簿,累调州县,通判陕州、荆南,权知岳州。”[1]观其本传,不难发现,此人并无多大建树,也无显赫家世,即便是使之成名的“弃官寻母”事迹,与其他孝子相比,也无独到之处。那么朱寿昌入《二十四孝图》的原因何在?笔者现试图对朱寿昌以孝成名的事迹进行考察,从而来探讨朱寿昌入《二十四孝图》的真正原因。

一、成名事迹及其分析

朱寿昌的成名事迹,《宋史》卷四百五十六《朱寿昌传》载为“饮食罕御酒肉,言辄流涕,用浮屠法灼背烧顶,刺血书佛经。力所可致,无不为者。熙宁初,与家人辞诀,弃官入秦,曰:‘不见母,吾不反矣!遂得之于同州。……自王安石、苏颂、苏轼以下,士大夫争为诗美之。”[2]从上可知,“弃官寻母”即是朱寿昌的孝义之举,并且还得到当朝士大夫的高度赞扬。对此事迹,有学者指出:“虽也名躁一时,但却大有擅离职守,事君不忠之嫌。”[3]

与朱寿昌“弃官”如出一辙,钱若水也曾“以母老请解机务。”[4]对钱若水的这一行为,历代史料都给予了高度的评价:宋代邵伯温《邵氏闻见前录》卷七评价“然急流中勇退,去神仙不远矣”[5];清代李靖馥《闽中理学渊源考》卷六十七也评价此事“钱若水之‘急流勇退,至今为美谈”。[6]既然和朱寿昌同一时代的钱若水“急流勇退”的举动,能被誉为官场美举,那么朱寿昌的“弃官寻母”,便不会被冠以“擅离职守、事君不忠”的恶名。但即便如此,相较于《二十四孝图》中的其他孝子,朱寿昌也并无惊世之举。

《宋史》孝义传中所记录的孝子,有名可查的共计67人。此外,还有一些未被载入孝义列传的人物,如《山堂肆考》卷九十七“平生不践石:宋徐积,字仲车,楚州人。积生三岁,父罗成君卒。晨昏匍匐,床下求其父,甚哀。太夫人一日使读孝经,流涕不止。壮以父讳石,平生不用石器,遇石则避而不践。”“亲老不仕宦:宋包孝肃,始及第,以亲老侍养,不仕宦,且十年,人称其孝。”“亲在不赴官:宋范纯仁,文正公次子,以父母在,调官皆不赴。文正遣之,公曰:‘纯仁岂为重于禄养而轻于父母耶?虽近亦不能朝夕在侧。遂终养焉。”[7]

类似事迹,繁不胜数,笔者在此处不一一列举。然而通过对比,我们可以发现,朱寿昌“弃官寻母”的事件本身可以说是平淡无奇,而突出之处就在于“自王安石、苏颂、苏轼以下,士大夫争为诗美之。”[8]

《宋史》卷二百九载有已经散佚的王安石《送朱寿昌诗》三卷,在今日仅见的《送河中通判朱郎中迎母东归》一篇中,王安石就以春秋时老莱子的孝行来赞颂朱寿昌。苏颂也作《送朱郎中寿昌通判河中府》一文,赞美朱寿昌为赡养母亲而屈资通判河中府。朱寿昌的好友苏轼,所作诗文为数更多,统计有《与朱康叔十七首》《朱寿昌梁武忏赞谒》《朱寿昌郎中少不知母所在,刺血写经,求之五十年,去岁得之蜀中,以诗贺之》。此外,还有文同《朱康叔郎中,弃官求母于金州,因会华清宫,作此诗送之》以及司马光《赠河中通判朱郎中寿昌》等众多诗文。

苏轼、司马光为熙丰变法的旧党人物,王安石为变法派,而苏颂则属中间力量。三派都纷纷作诗赞扬朱寿昌及其孝义之举,由此可见朱寿昌“弃官寻母”一事在当时产生了巨大影响。那么,到底是什么原因促使士大夫们争相作诗赞颂朱寿昌?此事在当时产生了什么影响?这些与朱寿昌被载入《二十四孝图》又有何关系?

二、入《二十四孝图》之原因

虽然朱寿昌在官运顺达之时弃官,会被人们当为美谈;但找到生母并奉养,却属于非常一般的孝子事迹。他能以“弃官寻母”而载入《二十四孝图》,则明显是受到当时熙丰变法推动的影响。在朱寿昌外出寻母的同时,京城内的政治形势已变得极为严峻。熙宁三年四月十九日,神宗任命李定为监察御史里行,但是宋敏求等人认为李定擢升后的官阶仍然不符合当御史的资格,拒为李定起草任命之书。王安石撤销宋敏求的职务,知制诰李大临、苏颂也因同样的原因被同时撤职,这就是“熙宁三舍人”事件。新旧两党的争斗也围绕着李定任命与否而在逐渐加剧。

李定早年是王安石的学生,也是熙丰变法的积极拥护者,后来成为变法的新进力量。有关他的情况,《宋史》卷三百二十九载:“李定,字资深,扬州人,少受学于王安石。……(李)定顷为泾县主簿,闻庶母仇氏死,匿为不服。”[9]关于他“不服母丧”的具体细节,《续资治通鉴长编》云:“今以流内铨并淮南转运司取定亲邻人状称:‘定乃仇氏所生,仇氏亡日,定未尝申乞解官持心丧。今定乃言:‘仇氏亡日,有乡人私告曰定之所生母。定请于父,父曰非汝所生,益明合依礼制,追服缌麻三月,解官心丧三年。如定称实非仇氏所生,牵合再有辞说,乞自朝廷别作施行。诏:‘定改太子中允。其邻人李肇等称仇氏是定所生母,令淮南转运司勒令分晰,的确,照验以闻。”[10]据材料可知仇氏为李定生母,而李定却没有为生母服丧。

自唐代开始,居丧守制开始法制化,并逐步被后世沿用。宋代的儒家士大夫多认为“孝莫重乎丧,故援古塞违,为五服制度、五经之学。”[11]他们把服丧看成最重要的孝举,并将其上升到五服制度、五经之学的高度。以此来看,李定的行为显然属于“大不孝”。而此时所发生的朱寿昌“弃官寻母”,正与李定“不服母丧”的不孝行为形成了鲜明对比。这就为旧党打击李定和新法提供了很好的依据。旧党多采用为朱寿昌作诗的形式对李定和新法进行文字攻击,其中以苏轼最为典型:《朱寿昌郎中,少不知母所在,刺血写经求之五十年,去岁得之蜀中,以诗贺之》中有“感君离合我心酸,此事今无古或闻”[12]一句,邵伯温解释这句:“(李)定尝不持母服,台谏、给舍俱论其不孝,不可用。内翰(苏轼)因寿昌作诗贬定,故曰:‘此事今无古或闻。”[13]

苏轼还在《东坡志林》卷二《蔡延庆追服母丧》中以“善人恶人,相去乃尔远邪”[14]一句,直接将朱寿昌说成善人,将李定说成恶人。对于此事,王称在《东都事略》卷十解释:“士大夫嘉其(朱寿昌)孝节,多以歌诗美之。苏子瞻为作诗序,且讥激世人之不养者。李定见其序,大惋恨。会定为中丞,劾轼尝作诗谤讪朝廷事。”[15]如前所述,除苏轼外,为朱寿昌写诗作序的还有司马光、文同、苏辙等人,甚至就连变法派中坚人物王安石也作诗赞颂他。先不考虑王安石为其写诗的动机,单以朝野上下对朱寿昌的大力褒奖来看,此事在当时产生了相当的影响,而朱寿昌的名声也随着党争的进程而愈益卓著。

政坛精英的表彰强化了朱寿昌“弃官寻母”的影响力和知名度,文坛领袖的颂诗使朱寿昌的孝子形象在类似孝子之中更显突出,而雕版印刷的全盛发展则使朱寿昌及其事迹广泛传播并延续至后世成为了必然。以实物形式存在的诗文,相对于口传舆论和野史,更具稳定性和真实性,也更容易被儒士所接纳。南宋著名诗人杨万里就曾说过:“昔东坡先生颂朱寿昌,至今咏歌,以为美谈。”[16]明代徐有贞也说:“然寿昌在宋既旌褒之,而苏、黄诸公又为之著录,故至于今,其孝义之声犹焯焯若目前事。”[17]因此,相比较于其他行孝之人,元代的郭居敬更容易获知朱寿昌的行孝事迹。

时至南宋,宋高宗率先否定王安石变法,宋理宗也在淳祐元年下诏,指责王安石“谓天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤,此三语最为万世之罪人,岂宜从祀孔子庙庭。”[18]除最高统治者的贬击外,逐渐占据主流意识地位的理学家们,为了配合朝廷对变法的否定,以巩固在意识形态领域内的主导地位,也展开了对王安石及其变法的无情打击。如陆九渊在《荆国王文公祠堂记》中强烈指责新法“公(王安石)固逆知己说之行,人所不乐。既指为流俗,又斥以小人,及诸贤排公,己甚之辞,亦复称是。两下相激,事愈戾而理益不明。”[19]认为新法给小人投机制造了机会,造成是非不明。之后大儒朱熹在回答学生“王荆公当作如何评品”的问题时,答到:“陆象山尝记之矣,何待他人问!”[20]朱熹虽然没有对王安石作出明确评价,但对新法却持完全否定的态度。

元代社会尊崇理学,而理学家对新法的否定,也直接影响到元代汉族儒士对王安石及其变法的态度,因此,他们编修道学列传,并将推行新法的新党纳入奸臣行列。相反,理学家对旧党则深切同情,那么被旧党大力表彰的朱寿昌,自然也得到了元儒的认同,因而被郭居敬纳入《二十四孝图》之中。

成书于元代的《二十四孝图》,是一本宣扬传统儒家孝道的蒙学读物,自刊行以来,以官方表彰读物的性质在民间广为传播。由于以培养儿童的封建道德为宗旨,它叙之以文,咏之以诗,绘之以图。鲁迅在《朝花夕拾》中评价该书时说:“这虽然不过薄薄的一本书,但是下图上说,鬼少人多,又为我一个所独有,使我高兴极了。那里面的故事,似乎是谁都知道的;便是不识字的人,例如阿长,也只要一看图画,便能够滔滔地讲出这一段故事。”[21]正因《二十四孝图》通俗易懂的行文特点,使这些孝子故事众人皆知,朱寿昌“弃官寻母”的盛名也因之流传至今。朱寿昌“弃官寻母”,本是中国孝义之举的惯常表现,却未料此事机缘巧合地卷入了政治纷争。从一定程度来讲,倘若没有熙丰变法以及不为母亲服丧的李定,那么朱寿昌“弃官寻母”的事件便不会被旧党抬高到政治层面,也不会产生众多影响后世的颂诗,朱寿昌自然也不会得到元儒的认可。倘如此,则《二十四孝图》中的第二十四位孝子恐怕将会是另一位人物,或者传于今世的仅为《二十三孝图》。

注释:

[1][2][8][9](元)脱脱等《宋史》,中华书局,1977年版,第13404、13405、13405、10602页。

[3]李树军:《从“二十四孝”看传统中国社会的人伦关系》,《山东社会科学》1989年第1期,第87—89页。

[4][10](宋)李焘:《续资治通鉴长编》,中华书局,1986年版,第868、5259页。

[5][13](宋)邵伯温:《河南邵氏闻见前录》,中华书局,1985年版,第48、l00页。

[6](清)李靖馥:《闽中理学渊源考》,影印文渊阁四库全书本。

[7](明)彭大翼:《山堂肆考》,影印文渊阁四库全书本。

[11](宋)杜大桂:《名臣碑传琬琰集》中卷四十六,宋史资料萃编本。

[12](宋)苏轼:《东坡全集》卷四,中华再造善本。

[14](宋)苏轼:《东坡志林》,中华书局,1985年版,第7页。

[15](宋)王称:《东都事略》,宋史资料粹编本。

[16](宋)杨万里:《诚斋集》卷一百一十七,宋集珍本丛刊本。

[17](明)徐有贞:《武功集》卷三,影印文渊阁四库全书本。

[18](宋)潜说友:《咸淳临安志》卷十一,中华再造善本。

[19](宋)赵与时:《宾退录》卷七,中华书局,1985年版,第80页。

[20](宋)黎靖德:《朱子语类》卷一百三十,中华书局,1986年版,第310l页。

[21]鲁迅:《鲁迅全集》第二册《朝花夕拾》,人民文学出版社,1981年版,第260页。

作者:扬州报业传媒集团·国书文化传播有限公司总编助理