《禹贡》时代与所述“九州”的常识性考察

冯广宏

所谓“常识性考察”,是笔者提出的一种直观方法,意在不受权威的牵引。梁启超告诉学人,读《道德经》不要看前人的注疏,先按自己意思理解,意即在此。

《禹贡》的性质

载在《尚书》里的《禹贡》,《书序》说是“禹别九州,随山浚川,任土作贡”的文献,记述大禹治水后将中心区分为“九州”,确定各州“达于河”的水上贡道;接着说明“导山、导水”水土治理情况,再自中心区由近及远地划分“五服”,要求各服之地提供贡赋,主题是依靠纳贡解决经济问题。内容环环相扣,逻辑井然,所述自然和人文地理,也是为政治经济铺垫,缺少哪一部分内容都不完整。今人或谓“九州”和“五服”有抵触,是两篇拼凑起来的,其实不然,“州”和“服”是中心与边缘的关系,缺一不可。古书固然有拼凑现象,但《禹贡》一篇有严谨的逻辑性,不容割裂。

《禹贡》九州的标志物,除了王畿所在的冀州未提以外,其余皆有自然地理脉络的界线,按州对山川、植被、土壤、物产、民族、交通一一做出记录。值得注意的是“梁州”地域,原是古蜀封闭性土地,中原人士知之不多;但同样传为禹益所著的《山海经》,不但《海》《荒》经中记有巴蜀地理,而且《中次九经》岷山山系又自蜀中延伸到甘、新;恰与《禹贡》相配。《蜀王本纪》言大禹是汶山广柔县人,出自蜀地,了解梁州地理顺理成章。凡此种种,皆意味着夏人有划分九州的优越前提。

《禹贡》划分“甸、侯、绥、要、荒”五服,《国语·周语上》周穆王时祭公谋父也谈到“先王之制:邦内甸服,邦外侯服,侯、卫宾服,蛮、夷要服,戎、狄荒服。甸服者祭,侯服者祀,宾服者享,要服者贡,荒服者王。日祭、月祀、时享、岁贡、终王。”《周礼·秋官·大司马》有五服延伸出的“国、侯、男、采、卫、蛮、夷、镇、蕃”九服,《夏官·职方氏》《秋官·大行人》与此类同。如果承认这些文献不是虚构,就不能不承认《周礼》发展了《禹贡》制度,可见《禹贡》时代还在《周礼》之前。

即使不做专门研究,仅凭常识来判断,也不可能认为《禹贡》是向壁虚构的文章,可是史界对《禹贡》的质疑却愈演愈烈。

前人的质疑

在古代,主流说法是《禹贡》根据大禹治水档案所编制。古人的说法,今人也有信从者,如邓植仪就认为《禹贡》九州土壤记录合乎现实。[1]

不过,在上世纪史学新潮推动下,今人多定《禹贡》成书于公元前12世纪以后。如康有为《孔子改制考》从文字“整丽谐雅”,“皆纯乎孔子之文也”,猜想《禹贡》是春秋时孔子所作。王国维《古史新证》以为“至少亦必为周初人所作”;郭沫若《十批判书》称它是“思孟之徒的作品”;钱玄同进一步说:“一定是晚周人伪造的”;卫聚贤更进一步,论证此书为秦人之作,理由是秦未灭蜀,则不知梁州地理;秦未占魏之河东,则不知汾河地理;凭这两条可定《禹贡》作于公元前316年至前290年之间。在这些先生的考辨下,《禹贡》产生时代越辨越晚。

在当代,徐旭生认为有可能成于春秋,更有可能成于西周。[2]王成组认为,《禹贡》基本上是孔子依据春秋时代所了解的地理范围和生产条件所写成,时间约在公元前500 年前后。[3]辛树帜认为成书于西周全盛时代,为太史所录,时间在公元前1185年至公元前952 年。[4]金景芳、吕绍刚亦持春秋初年之说。

主张《禹贡》成书于战国之说,以顾颉刚为最权威,并得到学术界的广泛认同。他在《禹贡注释》中定《禹贡》为公元前3世纪前期的作品。[5]论据一是春秋以前大禹神话只有治水而无分州,至战国时《孟子·梁惠王上》“今海内之地,方千里者九”才产生了九州说。实际上《诗经》《左传》和传世的《齐侯钟》《秦公簋》铭文都提到“九州”一词。二是《禹贡》中有“内方”“外方”,这是楚国人因设防而定出的名词,春秋以前不可能出现。楚国迁都郢后以方城山为屏障,所以称方城以内的章山为内方山,方城以外的嵩山为外方山。此说臆测成分很重。三是菏水在今本《禹贡》中写成河水,因“浮于淮、泗”不能直接通河,故应是公元前483 年吴王夫差在宋、鲁两国间所开连通泗、济的菏水,本是人工运河。此说仍为臆想。四是扬、越二字双声同义,故扬州即越州;公元前512 年吴灭徐,吴国北境才达到淮水;后来公元前473 年越灭吴,越国拥有淮水以南之地,这一区域才可称越州,亦即扬州。此说更加勉强。五是《禹贡》中梁州蜀境,为公元前316年秦灭蜀后得到的地理知识。实际上《山海经》早就有巴蜀地理。六是中国使用铁器,始于春秋而盛于战国,而梁州贡物有铁和镂(即钢),表明是战国时的情况。上世纪70年代在河北藁城和北京平谷刘家河商代遗址出土铁刃铜钺,表明商代中期已开始用铁。

按照疑古派研究套路,不少学者完全抛弃了传统说法,以为“九州”纯粹是春秋战国乃至更晚的人士一种托古设想,乃利用当时地理材料而闭门造车。如史念海就认为《禹贡》是梁惠王元年即位于安邑时(公元前370 年)至梁惠王九年迁都大梁时(公元前362 年)魏国人士所撰,目的是在霸业基础上设想一个大一统宏图。[6]

但顾颉刚全盘接受“五服”之说,在《畿服》一文中言:“虢、毕、蔡、郑,皆畿内国,甸服也。齐、鲁、卫、燕受封于王,其国在王畿外,侯服也。杞、宋、陈皆先代遗裔,宾服也。邾、莒、徐、楚者,中原旧国,惟非夏商之王族与周之姻亲,辄鄙为蛮夷,要服也。至于山戎、赤狄、群蛮、百濮之伦,来去飘忽无常,异于要服诸国之易于羁縻,惟有听其自然,斯为荒服矣。” [7]

学者们在章句迷宫中考证研磨,往往跳不出郢书燕说、是是非非的怪圈。如果脱出考据框框,用常识来衡量:一部完整的《禹贡》分成两半,一早出一晚成,一实用一假托,普天下有这个道理么?因此,干脆以常识考察是非,说不定能还得到一点真金白银。

九州难杜撰

春秋战国时地理学是按封建诸侯疆界,集中了一堆经验型知识,而《禹贡》所阐述的则是按自然地理条件划分的九州,确定贡赋和贡道。如果这一切纯粹出自战国人士想像中的规划,全属空中楼阁,试问有谁能掌握如此全面的地理资料?理想中的乌托邦,为什么会对后世有那么大的影响力?从《汉书·地理志》起,历代地理书在记述时都按“九州”分野,作为叙述的纲要,就因为九州的划分具有一种无可替代的科学性。

仅凭常识来判断,杜撰一篇《禹贡》,即使高明如孔圣人,按当时条件也不太可能;何况杜撰出来以后,后人却找不到大的漏洞,那真是太奇怪了!对比一下战国时期阴阳家邹衍所杜撰的“大九州”说:“所谓中国者,于天下乃八十一分居其一分耳。中国名曰赤县神州。赤县神州内自有九州,禹之序九州是也,不得为州数;中国外如赤县神州者九,乃所谓九州也。于是有裨海环之,人民禽兽莫能相通者,如一区中者,乃为州。如此者九,乃有大瀛海环其外,天地之际焉。”(《史记·孟子荀卿列传》)司马迁不信他的话,认为“驺衍之术,迂大而闳辩”。此后有《海内十洲记》加以发挥,结果人人皆知其荒谬。即使用常识来判断,孰真孰假,也一目了然,用不着做多少考证。

质疑者提出“九州”的具体名称,不同文献说法不同,表明有任意性,虚构的结果才是如此。这一点须加辩解。存在差异的是《吕氏春秋·有始览》:“何谓九州?河、汉之间为豫州,周也。两河之间为冀州,晋也。河、济之间为兖州,卫也。东方为青州,齐也。泗上为徐州,鲁也。东南为扬州,越也。南方为荆州,楚也。西方为雍州,秦也。北方为幽州,燕也。”用春秋末年的大国与《禹贡》来对应,8个州名与《禹贡》相同,但没有“梁州”,用一个“幽州”来顶替,原因是当时蜀国与中原山川阻隔,无法对应。《尔雅·释地》“两河间曰冀州,河南曰豫州,河西曰雝州,汉南曰荆州,江南曰扬州,济河间曰兖州,济东曰徐州,燕曰幽州,齐曰营州:九州。”也是以“幽”顶“梁”;至于“雝”和“营”,则是“雍”和“青”的异体字。战国至秦代文献的九州异说,都没有梁州,这一点反衬出梁州地理之古老,上述两部书都写在秦灭蜀之后,为什么不提梁州呢。《逸周书·职方解》和《周礼·夏官·职方氏》与《禹贡》7个州相同,但没有“梁州”和“徐州”,顶替的是“幽州”和“并州”;原因是周代的体制如此,除了以黄河为标志物,就是按东西南北定位,不过仍然维持着《禹贡》的框架。这些个别差异,是时代远近所造成,不足以动摇《禹贡》九州的真实性。

秦代实现了大一统局面,分天下为三十六郡(实有四十九郡),并未概化为九州;战国割据的局面,更无从实现九州分野;在没有实际参照物的情况下,如果说周秦时人凭空编造出《禹贡》如此完整的地理系统,那绝对是一种天方夜谭。如果我们承认物质是第一性,就应当相信九州的划分是一种历史真实,只有在大禹治水统一政令的背景下,才可能有这种实践。

治水促一统

治水,主要以河流为对象。任何河流都不是孤立的一条线,而是众多小溪汇入大河,众多大河汇入大江,形成一张网,称为流域。彻底的治水工作应从全流域着眼,从大江着手,大江疏通了,再逐渐整治众多溪河,整个流域排水才能通畅。《尚书·皋陶谟》记有大禹的工作汇报:说他洪水中乘坐四种交通工具,沿山伐木开辟道路,树立标志,与益给灾民分食救急,整治好许多大江河(九川),将洪水排入四海;然后再疏浚小的河溪,将涝渍排入大河。然后与稷一起发动群众种粮,让灾民有饭吃;同时调剂余缺。百姓们都填饱了肚子,各个邦国逐步走向安定。大禹所说的治水救灾方式,直到今天仍然如此。《禹贡》以“禹敷土, 随山刊木,奠高山大川”几句话来概括,决不是坐在静室里的冥想和编造,因为没有实际经验的文人根本编不出来。

按流域治理河川,必须兼顾上下游、左右岸,整个流域一盘棋。凡是大范围、长时间的治水行动,事先必须全盘了解地形和水情,实地勘察非做不可。这时,一要打通被水所阻的道路,二要用必要的工具来配合,三要测量地势的高低远近,四要给经过山川命名,五要将勘察的情况及时记录下来。这是从古至今都得走的路子。如果各个河段被许多氏族部落割据,不服从统一指挥,或者阳奉阴违,抗命不遵,那些行动就无法展开,水就绝对治不好。因为治水是一种集体行动,大家必须团结如一人,才能很快把上下游疏通。所以大禹必须拥有绝对权威,不但能调动各族各邦的人、财、物,还要具体安排各区段的工作,既要有政治上的威力,还要有军事上的后盾,对于抗命不遵者予以严厉的制裁。历史上禹征三苗、有扈、共工、防风等族,就是以战争手段维持治水的正常秩序。这种统一指挥统一调度的客观需要,便促成了中国人大一统的思维,于是有了以自然条件划分九州、统一贡赋制度的前提。

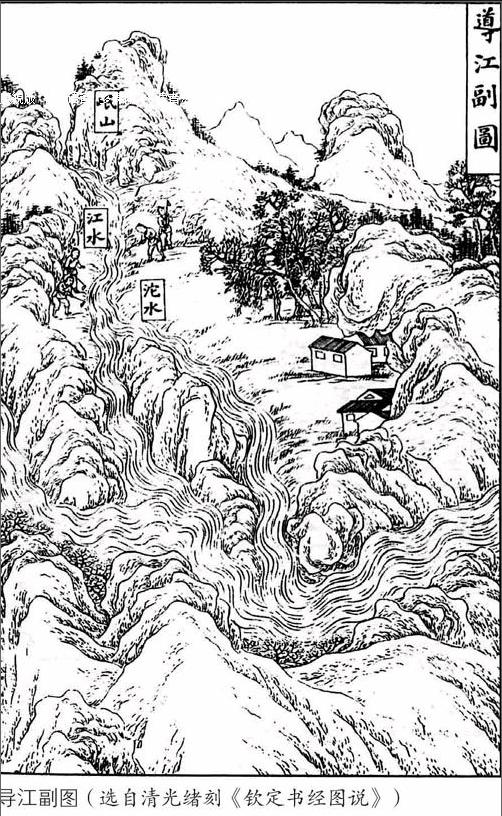

《禹贡》所述成功治河的科学性和实在性,仅举两例即可证明。荆州导水:“嶓冢导漾,东流为汉”,叙述治理汉水从甘肃天水嶓冢山源头处的漾水开始。漾水即今西汉水,现在是四川嘉陵江的上源,与陕西流到湖北的汉水并不通连;而汉水现在的上源是位于陕西的东汉水,并非漾水。这表明大禹时代漾水并不南接嘉陵江,而是流到陕西宁强县西北阳平关处直接连接汉水,这样漾水才能“东流为汉”。近年地质学家实地考察,结合自然灾害文献得知,六朝时发生地震山崩使河流改道,漾水开始与汉水隔绝不通,《禹贡》所记本是改道前的情况。梁州导水:“岷山导江,东别为沱”;表明长江治理是从岷江起头。“沱”是蜀中回环水流的专有名词,“东别”即向东分洪。成都平原地势西高东低,岷江是平原西部洪水严重的河流,采取“东别为沱”模式,无疑是顺应自然的有效手段。继承禹业的蜀王开明、蜀守李冰,都遵循这一模式取得了成功。这些例证有力地证实《禹贡》不可能是闭门造车产物。

前辈学者在书中发现后世才有的地名和物名,这本是古书传抄的不稳定性所造成。比如《山海经·海外北经》“柔利国在一目东,为人一手一足,反膝曲足居上;一云:留利之国,人足反折。”这里的“一云”,就是另一抄本的写法,国名都有假借字。今本《墨子》书中《尚同》《尚贤》《兼爱》《非攻》等篇,都有上、中、下;而上篇与中、下篇并非“未完待续”的关系,明明是相同内容,文字也大同小异,但词句乃至所引古语都各有不同,这显然是三种抄本。其母本原先只有一个,抄来抄去变了样。所以前人以“内证”来质疑,有时也不可靠。

治水实践带来大量科学考察成果,包括自然地理和人文地理,必须记录在案。《左传·宣公三年》言及“远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物为之备,使民知神奸”。各地进贡的金属铸成铜鼎,把九州地理资料刻画在上面,让民众得以利用。如果全国不统一,上面的刻记就无从完整。所以,有了治水促成的政治条件,按自然山川形势划分九州,叙述地理,实际上已是水到渠成。

只有在齐心除患、集体治水的情况下,才能使奴隶社会、封建社会前期出现短暂的国家统一局面,从而按山川形势划分九州,写出《禹贡》这篇著作。这就是常识性判断的结果。

考古作铁证

近年科学考察和考古研究逐步复原了上古时代面貌,在许多方面证实了《禹贡》的可靠性。比如黄河多次改道,交替注入渤海和黄海;当黄河经华北平原入渤海时,不利于渤海湾西岸贝壳堤的生长;而改由苏北平原入黄海后才形成贝壳堤。现已探明多道贝壳堤的时间序列,据碳14测定距今4600~4000年时,黄河由淮北苏北平原入海,直到距今4000年前后才经华北平原入海。这种南北大改道的时间,大致与大禹治水年代相符。考古发现华北平原有许多龙山文化遗址存在,可以认为龙山文化早期,黄河是经淮北平原入海,所以有多处先民居住区。

夏商周断代工程把夏王朝的始年大致定在公元前2070年。河南二里头文化一至四期已被认定属于夏文化,其中二里头一期的年代范围在公元前1880年至前1730年之间。地处颍水上游的登封王城岗二期发现城址,采取木炭标本作碳14测定,年代为距今4000±65年,证明这里就是禹都阳城。沿颍水南下,发现大量龙山文化晚期和二里头文化共存的遗址。

郑州大学教授李民结合考古学研究成果,认为从龙山文化晚期地区分布来看,与《禹贡》描述的地域范围基本合拍,应是夏王朝及较远的一些部落联盟格局的写照。[8]

邵望平《禹贡九州的考古学研究》等文根据近年考古成果认为,青、徐二州地界恰与大汶口·龙山文化分布区相合,其三个地区类型与嵎夷、莱夷、淮夷人文地理相合。现在黄河、长江流域发现的陕西龙山文化、龙山文化陶寺类型、河南龙山文化、山东龙山文化、良渚文化、长江中游龙山文化、四川盆地的早期巴蜀文化和河北境内的龙山文化,与《禹贡》所载雍、冀、豫、青、徐、扬、荆、梁、兖等州的地域范围、风土人情、土壤特产等基本一致。可是春秋战国时期的考古文化影响所及,已大大超出《禹贡》九州范围,可见《禹贡》作者的地理知识仅限于西周早期以前的夏商时代,即公元前2000年间的“中国”。《禹贡》九州在龙山时代已经形成,这一人文地理区系,历经夏商周三代仍继续存在。[9]

王青《禹贡鸟夷的考古学探索》提到,《禹贡》冀州有大陆泽,兖州有雷夏泽,徐州有大野泽、菏泽,这些湖泽地域内现已成陆,但迄今未发现有先民居住区,表明这些古湖泽实际存在过。地质部门在今河北省巨鹿至束鹿、清县间发现有一个古湖泽遗迹,即大陆泽。《禹贡》记载的济水、漯水下游今小清河两岸,也未发现大汶口·龙山文化遗址。据此可以肯定,《禹贡》描述的就是那些龙山时代河湖。[10]

赵春青《禹贡五服的考古学观察》指出,学术界已初步建立起新石器时代考古学文化谱系,据其分布格局及文化交流关系可知,龙山时代(约公元前2500年以后)才开始出现以中原为中心的历史趋势,证明大一统的存在。中原龙山文化是个庞大的史前文化体系,处于中心区域的是王湾三期文化,可称“内圈”,大致相当于《禹贡》王畿“甸服”;围绕一周的中原龙山文化诸类型可称“中圈”,包括后岗二期文化、造律台文化、三里桥类型、杨庄二期类型、下王岗类型、陶寺文化等,相当于“侯服”和“绥服”;在中原龙山文化的外围,可称“外圈”,东边有海岱龙山文化,南边有石家河文化,西边有客省庄文化和齐家文化,北边有老虎山文化,相当于“要服”和“荒服”。有些地方分布着大小不等的聚落群,面积大约相当于现在一两个县,在某些聚落群中还发现了面积在50万平方米以上的城址,构成一个相对独立的单位,或与《禹贡》所说“甸服”之内的“邦”、“采”、“侯”有关。

相邻的考古学文化类型,往往有相同或相近的文化因素,表明贡道的分布促进了文化交流。如洛阳西吕庙遗址发现的扁口罐,与山西襄汾陶寺所出的相似;西边孟津菠萝窑遗址的红陶双耳罐,类似齐家文化;南边白元遗址出土的擂钵,禹县瓦店出土的鸟首形盉、竹节状觚,李楼出土的尖底缸,洛阳吉利东杨村出土的厚胎缸等,均与石家河所出同类器物相似。不过,内圈可以见到来自中圈和外圈四面八方的物品,而在外圈却很少看到内圈物品,这种现象证明了《禹贡》所述贡赋的真实性。[11]

《禹贡》按照土地肥沃程度、交通便利条件划分九州、五服来规定贡赋的等级,使各州各地有个比较合理的负担,已经由专家学者根据考古成果做出了解释,尽管论证中还有不少未尽妥帖的地方,但从常识来判断,所有材料都指向《禹贡》的记载并非虚构,九州和五服曾经是历史上的存在物,而且时代远比西周为早。前人的种种质疑,固然推动了古史的科学研究,但毕竟有些过头了。

注释:

[1]邓植仪:《有关中国上古时代农业生产的土壤鉴别和土地利用法则的探讨》,《土壤学报》第5卷4期。

[2]徐旭生:《读山海经札记》,《中国古史的传说时代》附录,科学出版社。

[3]王成组:《从比较研究重新估定禹贡形成的年代》,《西北大学学报》1957年第4 期。

[4]辛树帜:《禹贡新解》,农业出版社1963年版。

[5]顾颉刚:《论今文尚书制作时代》,《古史辨》第1册,上海古籍出版社;《禹贡注释》,《中国古代地理名著选读》第一辑,科学出版社。

[6]史念海:《论禹贡的著作年代》,《河山集》二集,三联书店。

[7]顾颉刚:《畿服》,《史林杂识初稿》,中华书局,1963年。

[8] 李民:《〈尚书〉与古史研究》,河南人民出版社,1981年。

[9]邵望平:《禹贡九州的考古学研究—兼说中国古代文明的多源性》,《禹贡九州风土考古学丛考》,分见《九州学刊》[香港]2卷1期(1987年9月)、2期(1988年1月)。

[10]王青:《禹贡鸟夷的考古学探索》,《北方文物》1995年4期。

[11]赵春青:《禹贡五服的考古学观察》,《中原文物》 2006 年 5 期。

作者:四川省人民政府文史研究馆(成都)馆员