康有为如何死里逃生

白云涛

所谓康有为“戊戌出亡”,系指1898年戊戌变法失败康有为出逃海外一事。此事一般史书均有记述,但均语焉不详,或对某事说法不一,或其中某一环节断裂,以致史实不清晰、史事不完整。康有为有光绪帝支持,为什么被逼出亡?为什么慈禧和荣禄那样地痛恨康有为,一定要置之于死地?究竟是谁起到了关键性作用,使得康有为能够戏剧性地逃亡海外?

激进变法

在戊戌变法之前,康有为的狂傲个性已经把许多重要朝臣给得罪了。

当国帝师翁同和阅览康有为的上皇帝书及康有为其他著作后,即向光绪帝保荐,说康“才堪大用”,并有“康有为才胜臣十倍”之语。但随着康有为张狂个性的发展,翁同和对康有为的评价越来越低,逐渐贬之为“狂生”。光绪二十四年正月初三,即1898年1月24日,总理衙门大臣李鸿章、翁同和、荣禄和刑部尚书廖寿恒、户部左侍郎张荫桓等召见康有为,询维新之事。康有为目中无人地侃侃而谈,大有舌战群儒的风采。荣禄对此非常反感,中途离去。翁同和在当晚日记中说康有为“狂甚”,“灯后归,愤甚”。

戊戌变法伊始,“诸守旧大臣以皇上变法,焦愁不已,多有问之荣相者。荣相笑曰:‘俟其闹至剪辫子时,必有办法,此时何急哉?’”果然,康有为有断发、易服、改元,甚至迁都上海之议。虽然未得到光绪允准,但京城已经谣言四起,纷纷扬扬,谓康有为鼓动皇上将下诏改衣冠。这就犯了慈禧禁止“剪辫易服”的大忌。

维新中,康有为上书除积弊、定官制、裁撤“闲散衙门”,选拔英才、设制度局。这实际上是官制改革。这就犯了慈禧太后变法“无损满洲权势”的大忌。

人事上如此大的动作,守旧大臣人人自危,“寝不安,食不保”,“焦急欲死者,惟有诅谤皇上,痛骂康有为而已”。不久,光绪帝根据康有为上奏,下旨将天下祠堂“尽改为学堂”。此旨一下,京城顿时流传康有为曾进“药水”,“上服后性情大变,急躁异常”,皇上入了天主教,并有在宫中设立礼拜堂等等谣言。

如此,京城中,“上自王公,下自士庶,众口哗然,谣言四起……朝野议论,无处不谈康有为,内言传于外,外言又传于内,愈出愈奇。”种种不利谣言,全部指向康有为,自然也很快传到身在颐和园但时刻关注新政进程的慈禧耳中。

9月13日,光绪决定接受康有为等人的建议,开懋勤殿,并聘请伊藤博文和李提摩太为“客卿”(顾问官)。慈禧闻讯大怒:“小子以天下为玩弄,老妇无死所矣。”此时,慈禧已经决意出手,不能再由光绪“任性妄为”了。

令光绪皇帝措手不及的是,形势突然严峻起来。

全国通缉

9月21日早朝,慈禧与光绪共同接见朝臣。是日,慈禧以光绪皇帝的名义,颁布敦请太后训政的诏书,并言慈禧太后“今日起在便殿办事”。如此,慈禧太后正式接管了政权,光绪皇帝被挂了起来。戊戌维新至此落下帷幕,以失败而告结束。慈禧太后于21日早朝接管政权后,第一件事就是下旨给京城步军统领衙门,令立即缉捕康有为等维新党人。

非理性的变法太过激进,远远超过了当时中国的社会承受力,也远远超过了慈禧太后所规定的政治底线。对于戊戌新政,慈禧太后是给与了一定的支持的。但康有为力图“尽变清朝祖宗之法”,彻底触怒了慈禧太后。尤其是聘用伊藤博文做顾问官,更令朝野反感,几乎举国一致声讨。甲午战败,中国伤口尚未抚平,朝野大多对日本憎恨至极。让伊藤博文主持大清朝政,朝野自然普遍反对,慈禧更是不能接受。

戊戌政变当日,慈禧太后下旨拿捕康有为。万幸的是,康有为此前已收到光绪的密诏,得知处境危险,并已经于前一日即9月20日,离开了北京。

20 日清晨,康有为带着仆人李唐,由马家堡火车站(今永定门火车站)乘火车离开北京,当天抵达天津,傍晚抵达塘沽。21日上午,康有为登上英国太古轮船公司的“重庆”号客轮。上午11时,“重庆”号从塘沽起航,离开天津赴上海。按照行程,22日上午船抵烟台,24日午后船抵上海。

21日当日早朝,慈禧下旨立即拿捕康有为。当日中午11时许,接替荣禄担任刑部尚書、京城步军统领(九门提督)的崇礼,亲自率领缇骑300人,包围位于宣武门外米市胡同的南海会馆(今北京宣武区米市胡同43号)。正在会馆的康有为胞弟康广仁和康有为弟子程式毂(后易名程大璋)、钱维骥,以及仆人王升、王贵、田升等人被捕。

当此之时,清廷尚不知康有为已经离京。崇礼在南海会馆中没有捕获康有为,立即下令关闭北京各城门,“缇骑如云”,大肆搜捕。

21日晚,慈禧令在全国严密查拿,并密诏各地官员:康有为进“红丸”毒死了光绪皇帝,一旦抓获,就地正法。并令天津、烟台、上海等地道台官员,悬赏缉拿康有为;命两广总督谭钟麟,迅速查拿康有为家属,查抄康有为财产,根究康有为下落。

接获捕杀康有为密电的上海道台蔡钧,悬赏两千银元,捕拿康有为。为了不使康有为漏网,蔡钧购买翻印了大量康有为的照片,交给码头缉拿康有为的缉捕人员。对于22日进港之各种船只,蔡钧已经派人搜捕一遍。经查核,确信康有为所乘轮船为英国太古轮船公司的“重庆”号,该船抵达上海日期为24日上午。

因为“重庆”号轮船属英国太古公司,为避免英人阻止搜捕,蔡钧在下令封锁上海各个码头的同时,于23日晨派员致信英国驻上海总领事白利南(Byron Brenan),信中附有慈禧太后捕杀康有为的密旨。

起死回生

危急之时,康有为的另一个弟子程淯伸出了救援之手。此时,时年28岁的程淯正担任李提摩太的中文秘书。二人的一段谈话救了康有为一命。李提摩太道:“在西方人士看来,此次贵国实行新政,表明政治已经步入正轨,如此循序渐进,不难富且强,不料现在又遇挫折。”程淯道:“全国风气不开,诸顽阉群附太后,欲革新政治,岂易之者?问题是,现在康有为先生命恐不保。”李提摩太道:“在海舶中当无恙,到上海就非常危险了。”程淯道:“上海贵邦总领事白利南君,非吾广学会会长乎?”李提摩太言:“然,但能否尽力,不可知耳。”程淯又道:“万国皆保护政治犯,先生盍发一电以救之。”李提摩太沉默不语。过了一会儿,李提摩太说:“电可发,恐无补耳。且不知所附何船,若在华法界登陆,则败矣。”程淯道:“亦惟尽心焉而已。”李提摩太点了点头,起身起草致上海总领事白利南电文,“凡数易稿”,最后交给程淯道:“知此事者,惟吾两人,宜深秘之。” 程淯赶紧“诺”,拿起电报稿飞奔出去发电。后康有为作诗纪念程淯:

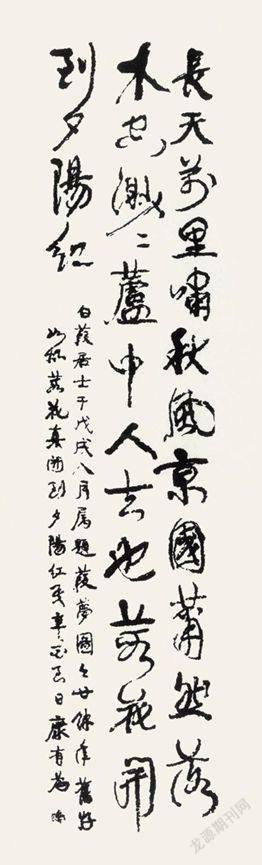

长天万里啸秋风,京国萧然落木悲;

渺渺芦中人去也,荷花开到夕阳红。

李提摩太的这个电报一经发出,上海形势顿时一变,康有为藉此起死回生。

24日清晨,白利南指派会说一口流利中国话的工部局职员濮兰德乘坐一艘英国驳船往吴淞口外几英里远的水面去拦阻“重庆”轮。在濮兰德带领下,康有为下了“重庆”轮,上了濮兰德的驳船。在驳船上,濮兰德向康有为说道:是在北京的李提摩太打电报给上海总领事白利南,请求白利南设法营救,但上海道已经照会英驻上海领事馆,要求协同缉捕先生,如果上海领事馆掩护中国政府缉捕的要犯,牵涉到外交,白利南不敢做主,遂致电伦敦政府英首相索尔兹伯里侯爵(Marquess of Salisbury,戊戌时译作沙士勃雷侯),得复电同意营救,白利南才派我带了照片找到你的。至此,康有为才知道,为了营救自己,居然惊动了英国首相兼外交大臣。

很快,康有为、濮兰德等人乘坐的驳船驶近等候在远处的英国轮船公司“琶理瑞”号,并下了驳船登上“琶理瑞”号。

戊戌遗嘱

康有为一共在英国商船“琶理瑞”号里隐藏了两天。按照康有为1899年在日本撰写的《我史》(学界又称《康有为自编年谱》)的说法,康有为随濮兰德从“重庆”轮上了濮兰德的驳船之后,听说光绪被弑,又不知英人把自己带走后如何对待自己,不禁痛不欲生,决计蹈海殉国。他先是口占绝句一首:

忽洒龙翳太阴,紫薇移座帝星沉。

孤臣辜负传衣带,碧海青天夜夜心。

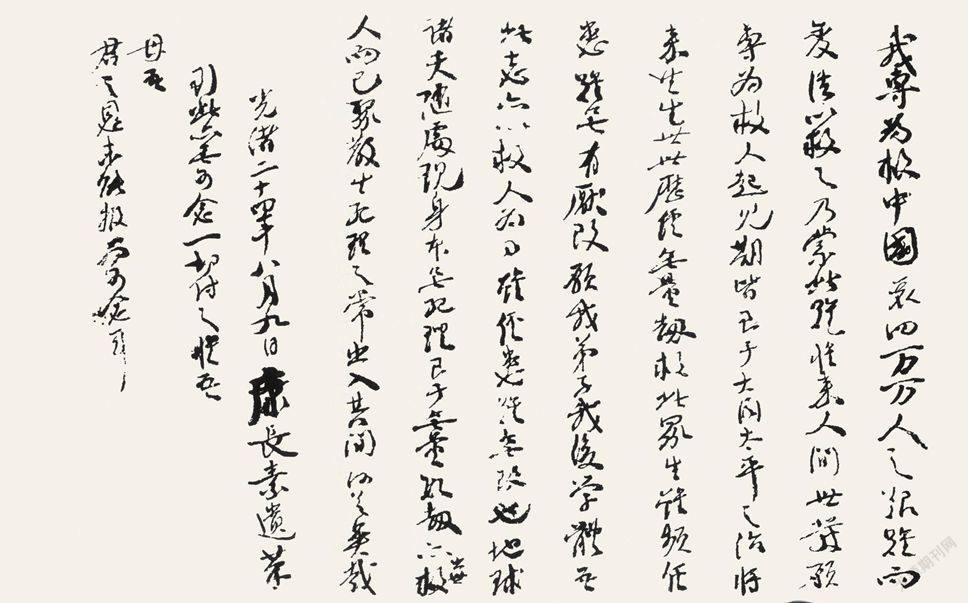

随即,他匆匆找来纸笔,写下留给家人的遗书,即“戊戌轮舟中遗家人书”:

我专为救中国,哀四万万人之艰难而变法以救之,乃蒙此难。惟来人间世,发愿专为救人起见,期皆至于大同太平之治。将来生生世世,历经无量劫,救此众生。虽颇任患难,无有厌改。愿我弟子我后学,体吾此志,亦以救人为事。虽经患难,无改也。地球诸天,随处现身,本无死理。至于无量数劫,亦出救世人而已。聚散生死,理之常,出入其间,何足异哉?

光绪二十四年八月九日,康长素遗笔。

到此无可念,一切付之,唯吾母吾君之恩未能报,为可念耳。

文中“康长素”之“长素”是康有为的号,意即“长于素王也”。“素王”是古代儒学家对孔子的尊称。古代儒学家认为:孔子修《春秋》是代王者立法,有王者之道,而无王者之位,故称素王。所谓“千年礼乐归东鲁,万古衣冠拜素王”之“素王”,即指孔子。康有为自称孔子转世,比孔子还要多知,故取号“长素”,这也是其弟子称之为“康圣人”缘由之一。

随后,康有为又给徐勤及诸弟子写下了遗书,即“绝笔告同门”:

吾以救中国故,冒险遭变,竟至不测,命也。然神明何曾死哉?君勉为烈丈夫,吾有老母,谨以为托,照料吾家人,力任大道,无变怠也。同门中谁能仗义,护持吾家吾国者,吾神明嘉之(任甫若存并以为托)。

孔子生二千四百七十五年即光绪二十四年八月九日。

君勉仁弟,为绝笔告,并示同门有志诸子。

遗书中“君勉”即康有为十大弟子之一徐勤的字。为什么遗书中把后事嘱咐给徐勤办理?因为时年25岁的徐勤出身豪门世家,家境富裕。康有为万木草堂讲学期间,徐勤出资承担了所有书籍的印制费用。徐勤对同门也慷慨解囊,为此不惜倾家荡产。另外,徐勤的思想和行为都与康有为相近,故人称徐勤为“不是康有为的康有为”。后康有为赞扬徐勤道:

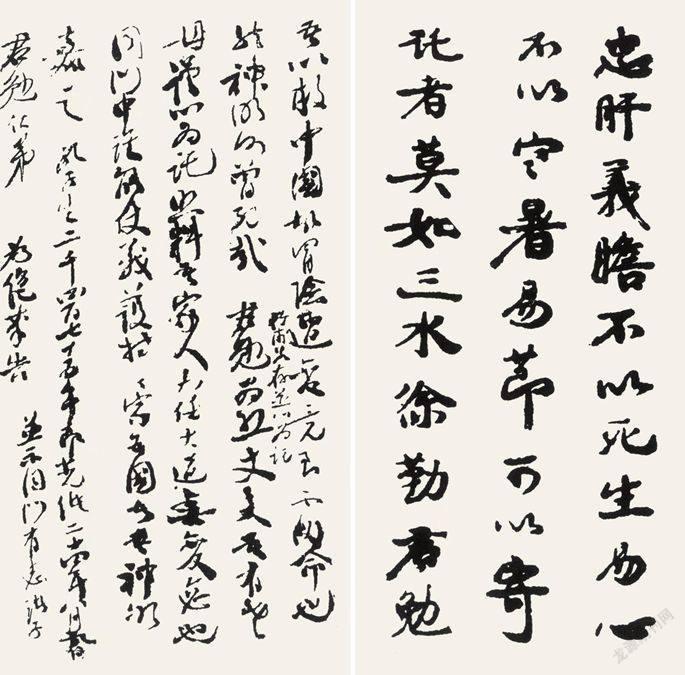

忠肝义胆,不以死生易心,不以寒暑易节,可以寄托者,莫如三水徐勤君勉。

“任甫若存并以为托”中“任甫若”为康有为另一亲属,意为任甫若如果还活着,也一并将所述事项托付给他。

两封遗书写完封好,康有为将它们交付随身仆人李唐秘藏,以防不测。交待好这些事,康有为哀哭着要投江殉国,被众人劝住。濮兰德劝慰道:“皇帝是否去世,现在只是傳闻,可以等待进一步的消息。”

在人们的劝慰下,康有为强忍住悲痛,随濮兰德乘驳船登上停在吴淞口外的英国轮船公司的“琶理瑞”号轮船。

现在的研究者认为:康有为的上述两封遗书及书写经过,都是他被转移到“琶理瑞”号之后留下的,口占的那首绝句是他逃到日本后做的。在白利南向伦敦的报告中,也没有康有为寻死觅活要投海自尽之事。康有为之所以张扬自己对光绪之死的悲痛,甚至不惜编造投江殉主的情节,是为了标榜自己具有儒家强调的君难臣死之节义,提高自己在众弟子及海外华人中的道义地位。

事实上,康有为被转移到“琶理瑞”号后,立即借助船上的通讯设备,致电澳门《知新报》同仁,告知北京发生政变,他已脱险,请他们设法救助自己的家人。同时康有为致电广州云衢书屋、万木草堂,通知家人及亲友弟子等,让他们迅速离开广州逃往澳门避难。

第二天即9月25日,英驻上海领事班得瑞前来探望。按照班得瑞的记载,康有为因为刚刚脱离险境,神情依然恍惚,与班得瑞谈话时常常语无伦次,不断重复说过的话,失去了平日的狂傲和雄辩。

香港22天

约9月26日晚,“巴拿文契”号巡洋舰抵达上海。27日凌晨1点,“琶理瑞”号得到指示起锚开航。在“巴拿文契”号巡洋舰和“埃斯克”号炮艇护送下,“琶理瑞”启航赴港。29日晚7时,“琶理瑞”号抵达香港,英国港督派华民政务官和总巡捕官率水上警察,另有康有为在香港的友人何晓生,乘小汽船出鲤鱼门外,将康有为从“琶理瑞”号船上接出,登岸后一路护送到警察总署。

在康有为看来,此次成功出亡犹如起死回生,感慨之下,康有为又给自己取一别号——更甡。

然而,在香港的22天中,康有为犯下了致光绪帝于死地的非常幼稚的政治错误。

康有为惊魂稍定,便开始会见各国驻香港领事,接受记者采访,向外界发表谈话。他首先揭慈禧的老底,痛骂慈禧。他言:那拉氏虽然是同治帝生母,但并非同治先帝咸丰帝皇后,而是咸丰帝妾侍。光绪皇帝已经认识到,那拉氏只是先帝遗妾,没有母子之分。那拉氏“以淫邪之宫妾,废我圣明之大君”,非为训政,实为篡位。康有为的上述言论虽然都是事实,也宣泄了他仇恨慈禧太后的情绪,但丝毫不能撼动慈禧掌控大清最终决策权的政治地位。

在痛骂慈禧的同时,康有为反复强调光绪帝十分信任自己,并篡改光绪帝两份密诏。光绪帝第一个密诏原意是要求军机四卿妥筹“既要变法又要不拂圣意”,密诏中并未提到康有为。但康有为把自己的名字加上去,位列军机四卿之前,并把密诏篡改成命康有为等人“设法相救”。光绪帝的第二个密诏,只是“汝可迅速出外”,本意是让康有为出京避祸,但康有为篡改成“汝可出外求救”,变成光绪帝命康有为出外向英日等国“求救”。

不仅如此,康有为还撰写了《奉诏求救文》,历数慈禧十大罪状,歌颂光绪无比圣明,宣布自己携有光绪所赐的“衣带诏”(即第二个密诏),照会各国驻香港领事馆,要求各国联合行动,逼那拉氏归政光绪帝。各国领事对光绪深表同情,但对康有为的呼吁不予理睬。不仅如此,经过接触和谈话,许多领事认为康有为在政治上天真幼稚,并不具备政治家素质。曾经做过爱德华七世(1901年登上王位)副官的英国国会议员、英海军少将贝思福勋爵和康有为谈话后,认为康有为遇事“办理太急,不讲章法,以致毫厘千里,求益反损”。

康有为上述并不属实的谈话和于事无补的行为,名曰“保皇”,实则“害皇”。它促使慈禧太后确信光绪帝仇恨自己,并确信光绪帝参与了康有为等人“围园劫后”的谋划,坚定了囚禁光绪帝和废除光绪帝位的决心。当时,李鸿章、张之洞、刘坤一等汉族督抚大员为保全光绪帝正尽心竭力,不断制造母慈子孝的舆论,各国驻京公使也不断以关注光绪帝身体健康的形式,防止慈禧假借光绪病重而害死光绪。上海、天津等地报纸刊登了康有为的上述言行后,张之洞大为震怒,严令各报馆不得再为传播。但影响已出,无法挽回。此后,尽管各省督抚大臣和各国驻华公使一致反对,慈禧一直没有放弃废掉光绪帝位的努力。

由于香港离内地很近,康有为认为自己并不安全。因此,在取得日本政府接受自己赴日避难并予以保护的承诺后,1898年10月19日,康有为一行在日本志士宫崎寅藏等人陪同下,乘日本轮船“河内丸”号,离开香港。从此,康有为开始了长达15年的海外流亡生活,直到辛亥革命胜利后的1913年才归国。

薄弱一环

来到日本后三个月,大约在1899年1月上旬至2月上旬,41岁的康有为撰写了从出生到1898年共40年的自传,称之为《我史》。谈及戊戌出亡,康有为道:

是役也,身冒十一死,思以救中国,而竟不死,岂非天哉!事后追思,无一生理:吾先出上海办报,则上海道掩捕立死;皇上無明诏、密诏之敦促,迟迟出京,必死;荣禄早发一日,无论在京在途,必死;无黄仲弢之告,宿天津,必死;从仲弢之言,出燕台(烟台),亦必死;搭招商局之“海晏”船,英人欲救无从,必死;是日无“重庆”之轮开,或稍迟数时开,追及,必死;“飞鹰”快船不因煤乏还,必死;莱青道非因有事往胶州,则在燕台(烟台),必死;上海道不托英人搜,则英领事不知,无从救,必死;英人不救,亦必死。凡此十一死,得救其一二,亦无所济。

同在1899年,梁启超在《记南海先生出险事》一文中说:“天罗地网,既广且密,中国数千年捕一匹夫未有之大举也。”

梁启超所言不虚。确实,从戊戌变法前中国几千年历史看,确实没有如此大规模围追堵截一个文人政治犯的先例。

康有为之所以能够戏剧性地起死回生,化险为夷,成功脱逃,并不是康有为所自诩的“中国不亡,大道未绝”,上天留其有用之身,“行吾不忍之心,以救此万民耳”,而是当时中国积贫积弱的半殖民地国际地位使然。康有为不是自己跑到英国驻上海领事馆寻求政治避难,而是在中国的领海内,英国船舰劫走遭通缉的政治犯康有为,并在中国领海内一路护送至英属香港。这在当时世界上任何一个独立的主权国家内都是不能做到的。

康有为戊戌出亡史事清晰,链条完整。但有一个历史链条不甚坚固。那就是,李提摩太密函英国驻上海总领事白利南、白利南密电伦敦英国首相兼外交大臣索尔兹伯里侯爵请示、索尔兹伯里侯爵批准营救康有为这一环节。目前,李提摩太、白利南、索尔兹伯里侯爵三人的往返电文,具体内容为何,尚无有关档案披露。这是康有为戊戌出亡史事历史链条中薄弱的一环。

康有为戊戌遗嘱手迹,即变法失败后“戊戌轮舟中遗家人书”。

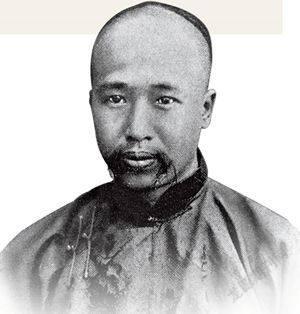

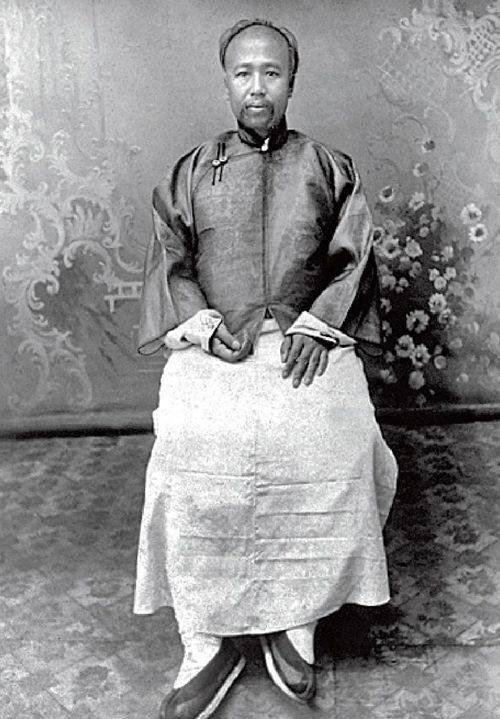

戊戌变法时期的康有为,热血而激进,得罪尽了朝中大臣而不自知。

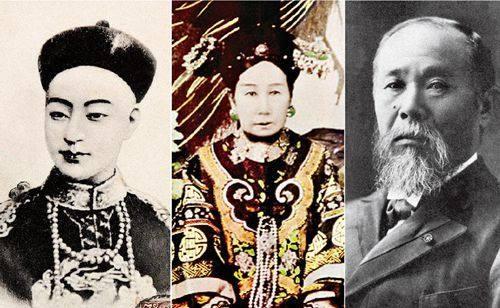

光绪皇帝像 光绪皇帝意图以变法树立自己的威信,却最终难成大事、难逃厄运。

慈禧七十大寿着色照 慈禧原本也有意支持变法,但康有为一路激进的措施最终触碰到了慈禧的底线。

伊藤博文像 康有为和光绪皇帝延请日本人伊藤博文担任顾问官,成为压垮骆驼的最后一根稻草,让慈禧等人不得不对变法采取行动。

康有为自作诗手迹,以感念程淯危难中伸出的援助之手。

图为李提摩太夫妇。危急时刻,李提摩太成了康有为的救命恩人。

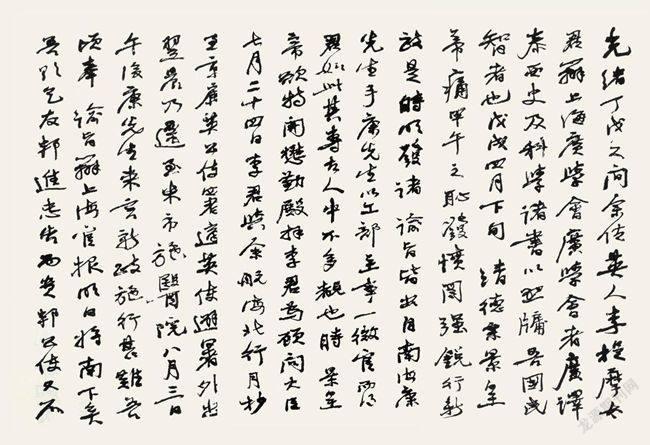

程淯手迹,回忆戊戌年间与李提摩太营救康有为的情形。

康有为“绝笔告同门”手迹,即变法失败后给弟子徐勤等留下的遗嘱。

康有为手迹,赞颂弟子徐勤的忠肝义胆。

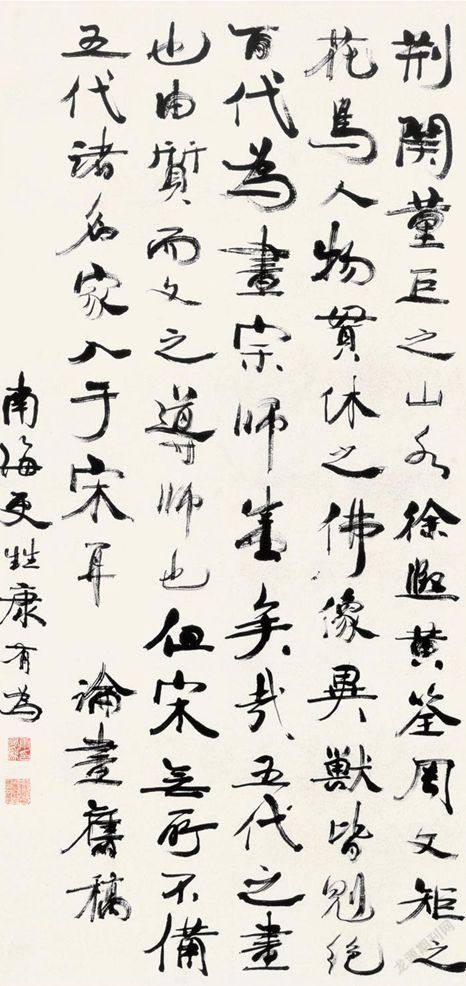

康有为书法,其上署名“更甡”是其成功出逃后所取。

戊戌之后,康有为开始了长达15年的海外流亡生活。