楚文字类化例释

何家兴 刘靖宇

(巢湖学院艺术学院,安徽 巢湖 238000)

从汉字发展史的角度来看,战国文字具有十分重要的地位,上承甲骨、金文,下启秦汉篆隶。战国时期文字载体丰富,形体变化十分剧烈。近年来,战国文字研究成为古文字研究的热点和前沿,其中,又以楚文字研究最为热烈。正如李学勤先生所说:“首先我们应该承认一个现状,就是楚文字的研究在整个的战国文字研究里面起着带头作用。战国文字研究已经进行了很多年,可是在战国文字里,最突出的是楚文字研究。楚文字材料多、研究者也比较多,参与研究的老中青学者有一大批,队伍还在不断扩大。这种情况之下,楚文字研究当然会兴盛,其他战国文字的研究就差一些。”①李学勤.楚文字研究的历史和意义[A].武汉大学简帛研究中心.简帛(第五辑)[C].上海:上海古籍出版社,2010:92.

新出楚文字资料不断地开阔我们的视野,极大地推动整个古文字研究。新见字形、各种构形现象和演变规律加深了我们对楚文字构形系统的认识,本文结合新出资料,对楚文字类化现象进行一些探讨。

1 类化的界定

文字形体随着时代的推移,逐渐丧失图形性,形体来源完全不同的字,因为某些形体特征近似或相同,便会在相互影响下,采取类化的方式产生了形体趋同现象。唐兰先生在《中国文字学》中指出:“‘午’字写成‘幺’字的样子,从午的‘御’字,有的会从。 ‘十’字变成了‘甲’,‘戎’、‘早’、‘卓’等字都跟着改。 ‘二’字变成‘贰’,又省作‘弍’,后来就造出‘弌’、‘弎’二字。 ‘凤皇’的皇变成‘凰’,‘烟熅’的烟写作‘壹’,从吉,所以又造了从凶的‘ ’。凡同化的字,往往是由类推作用来的。”②唐兰.中国文字学[M].上海:上海古籍出版社,2001:115.唐兰先生所谓“类推”就是我们所要讨论的“类化”,即一个字的形体变了,以它为形旁的一批字也会发生同样的变化;同形旁的一批字往往因为其中一个字发生变化,其它的随之而变;记录双音节词的两个字本来形旁不同,后来也趋同了。王力先生认为群众造字有两个方向:第一是类化法,第二是简化法。类化法通常是按照形声字的原则,把没有形旁的字加上一个形旁。例如“夫容”加成“芙蓉”。有时候是形旁不明显,就再加形旁,如“果”加成“菓”,“梁”写成“”,“冈”加成“岗”,“尝”写成“”。 最容易类化的是双音词。群众感到双音词是一个整体,形旁应该取得一致。于是“峨眉”加成“峨嵋”,“昏姻”加成“婚姻”,“巴蕉”加成“芭蕉”,等等。有些字虽然都有形旁,但不一致,于是也改成一致,如“蒲桃”改成“葡萄”。甚至有时候改得没有什么“道理”,如“凤皇”改为“凤凰”(“凤”,从鸟,凡声)。①王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,1980:43.王力先生用了“类化”这个术语,但从他的论述过程来看,只有“峨眉”加成“峨嵋”、“昏姻”加成“婚姻”、“巴蕉”加成“芭蕉”这一类与我们所说的“类化”性质相同。另外,王力先生没有对“类化”这个概念作出明确的界定。沃兴华先生在《类化字及其训诂法》一文中讨论了古代汉字中上下文字的形体类化,认为类化字是指通过加旁或更旁来与上下文形体保持联系的异体字。类化有四项规则:上下文有主谓关系、动宾关系、偏正关系、并列关系等。②沃兴华.类化字及其训诂法[A].吉林大学古文字研究室编.于省吾教授诞辰一百年纪念文集[C].长春:吉林大学出版社,1996:312-316.

林沄先生较早关注古文字类化现象,“文字形体的早期演变,固然受到每个文字基本符号单位原来是由什么图形简化的制约。但是,随着文字逐渐丧失图形性,而在学习和使用者的意识中仅成为区别音义的单纯符号。上述的制约性就越来越弱。起源于完全不同的图形的诸字,只要在局部形体上有某方面的雷同,往往便在字形演变上相互影响而采取类似的方式变化字形。这种现象可称之为‘类化’。”林先生利用类化规律释读了战国玺印和帛书中的“膌”、“迹”。③林沄.释古玺中从“朿”的两个字[A].古文字研究会编.古文字研究(第十九辑)[C].北京:中华书局,1992:468~469.刘钊先生对古文字中的类化现象进行了专题研究。他认为:“类化,又称‘同化’,是指文字在发展演变中,受所处的具体语言环境和受同一文字系统内部其它文字的影响,同时也受自身形体的影响,在构形和形体上相应地有所改变的现象。这种现象反映了文字‘趋同性’的规律,是文字规范化的表现。”他把古文字中的类化现象分为两类:一类是文字形体自身的“类化”,另一类是受同一系统内其它文字影响而发生的类化。并且,刘钊先生考辨了50组古文字中的“类化”例。④刘钊.古文字构形学[M].福州:福建人民出版社,2006:95-100.林清源先生较早对战国文字中的类化现象进行研究。他认为:“构形‘类化’现象,有些学者称为‘同化’现象,这是指字与字之间,或者部件与部件之间,某些相似的形体,后来进一步演变为相同的形体。”⑤林清源.楚国文字构形演变研究[D].台北:私立东海大学,1997:155.台湾还有不少硕博士学位论文对古文字中的类化现象进行专题研究的,如徐再仙先生的《吴越文字构形研究》、沈宝春先生的《春秋金文形构演变研究》、黄圣松先生的《东周齐国文字研究》、林宏明先生的《战国中山国文字研究》、徐筱婷先生的《秦系文字构形研究》、陈立先生的《战国文字构形研究》等等。黄文杰先生对战国秦汉文字中的类化现象进行了探讨,指出11组类化。他认为类化现象多出现在俗体文字之中。类化的场合一般是一个词,也可以是一个字内部、一个词组、一个句子,甚至是一段话,凡有接触性的语言环境都可能出现类化。类化是一种有意识的行为,因此不能以文字错讹现象解之。⑥黄文杰.战国文字中的类化现象[A].古文字研究会编.古文字研究(第二十六辑)[C].北京:中华书局,2006:450-455.

刘钊先生对类化进行了明确界定:“类化,又称‘同化’,是指文字在发展演变中,受所处的具体语言环境和受同一文字系统内部其它文字的影响,同时也受自身形体的影响,在构形和形体上相应地有所改变的现象。这种现象反映了文字‘趋同性’的规律,是文字规范化的表现。”我们认为刘先生的界定是十分科学的。

2 楚文字类化分类例释

林清源先生根据刘钊先生的分类,将古文字构形类化现象,划分为三种类型:“(一)受邻近部件影响而类化,刺激的力量来自同一个字的相邻部件,因而可以称为‘自体类化’。(二)受形近部件影响而类化,刺激的力量来自另一个字的形近部件,因而可以称为‘形近类化’。(三)受上下文字形影响而类化,刺激的力量来自上下文的字形,因而可以称为‘随文类化’。”①林清源.楚国文字构形演变研究[D].台北:私立东海大学,1997:157.刘钊先生把古文字中的类化现象分为两类:一类是文字形体自身的“类化”,另一类是受同一系统内其它文字影响而发生的类化,并考辨了50组古文字中的“类化”例。结合战国文字构形的系统性和演变规律,我们将楚文字中的类化分为:自体类化、随文类化、字际类化,结合新出楚文字资料,分别举例阐释。

2.1 自体类化

自体化,是一个字内部偏旁间的类化。林清源先生是这样界定的,“一字之内,两个位置相邻或相对的部件,其中一个的构形,常会受另一个的影响,形体逐渐变得相似或相同,这种演变现象,笔者称之为‘自体类化’。”②林清源.楚国文字构形演变研究[D].台北:私立东海大学,1997:156.刘钊先生称为“文字形体自身的 ‘类化’”,“是指在一个文字形体中,改变一部份构形以‘趋同’于另一部份构形的现象。”③刘钊.古文字构形学[M].福州:福建人民出版社,2006:95.表述不同,大体意思是一致的,我们采用林清源先生的术语。

2.1.1 翡

望山简有一字作:

该字从羽从肥,读为“翡翠”之“翡”。其中,形体B上部的“羽”,受到了下部“肥”字的类化影响,左半部份已经作“肉”。

2.1.2 腹

包山简有字作:

2.1.3 智

郭店楚简《五行》有字作:

2.2 随文类化

刘钊生认为:“在典籍中,有许多字受上下文的影响,从而类化改写偏旁,以趋同于上下文,这一点与上引古文字中的情况极为相似。”

《诗·豳风·鸱鹄》“彻彼桑土。”韩诗又作“彻彼桑杜”。

《诗·小雅·正月》:“谓天盖高,不敢不局;谓地盖厚,不敢不蹐”《释文》引局字又作局;

《诗·小雅·皇皇者华》:“周爰咨诹”《释文》谓咨本亦作谘;

《诗·鲁颂·駉》:“有駠有雒”,《释文》雒又作骆;

《诗·周南·葛覃》:“是刈是濩”,《释文》刈又作艾;

《诗·齐风·载驱》:“四骊济济, 垂辔尔尔”,《释文》尔本亦作沵;

《说文解字》中所引典籍也可看出这种类化的普遍。如:

《易·系辞》:“服牛乘马”,《说文》引服作犕;《左传·僖公四年》:“尔贡包茅不入,王祭不供,无以缩酒”,《说文》引缩作“莤”。”④刘钊.古文字构形学[M].福州:福建人民出版社,2006:125-126.这种现象在楚文字中也时常可见,下面举例说明。

2.2.1 鬼神

“鬼神”连文,由于受到“神”字的类化,“鬼神”二字皆从“示”。

2.2.2 绲玉

2.2.3 冠冕

2.3 字际类化

黄德宽先生提出“字际关系”这一重要术语,“字际关系指的是形、音、义某一方相关联的一组字之间的关系。”他强调从汉字系统的角度,“将各种形体和用字现象放在汉字系统中仔细比较观察,特别是将相关字联系起来比较分析,这样才可能得出较为正确的看法。”③黄德宽.关于古代汉字字际关系的确定[A].黄德宽.汉字理论丛稿[C].北京:商务印书馆,2006:165-173.字际类化这一术语,很好地反映了一组字之间的形体趋同。

魏宜辉先生对“皆”字的字际类化进行了很好的梳理。郭店楚简里有这样一个字:

下面我们对楚文字的两组字际类化进行梳理:

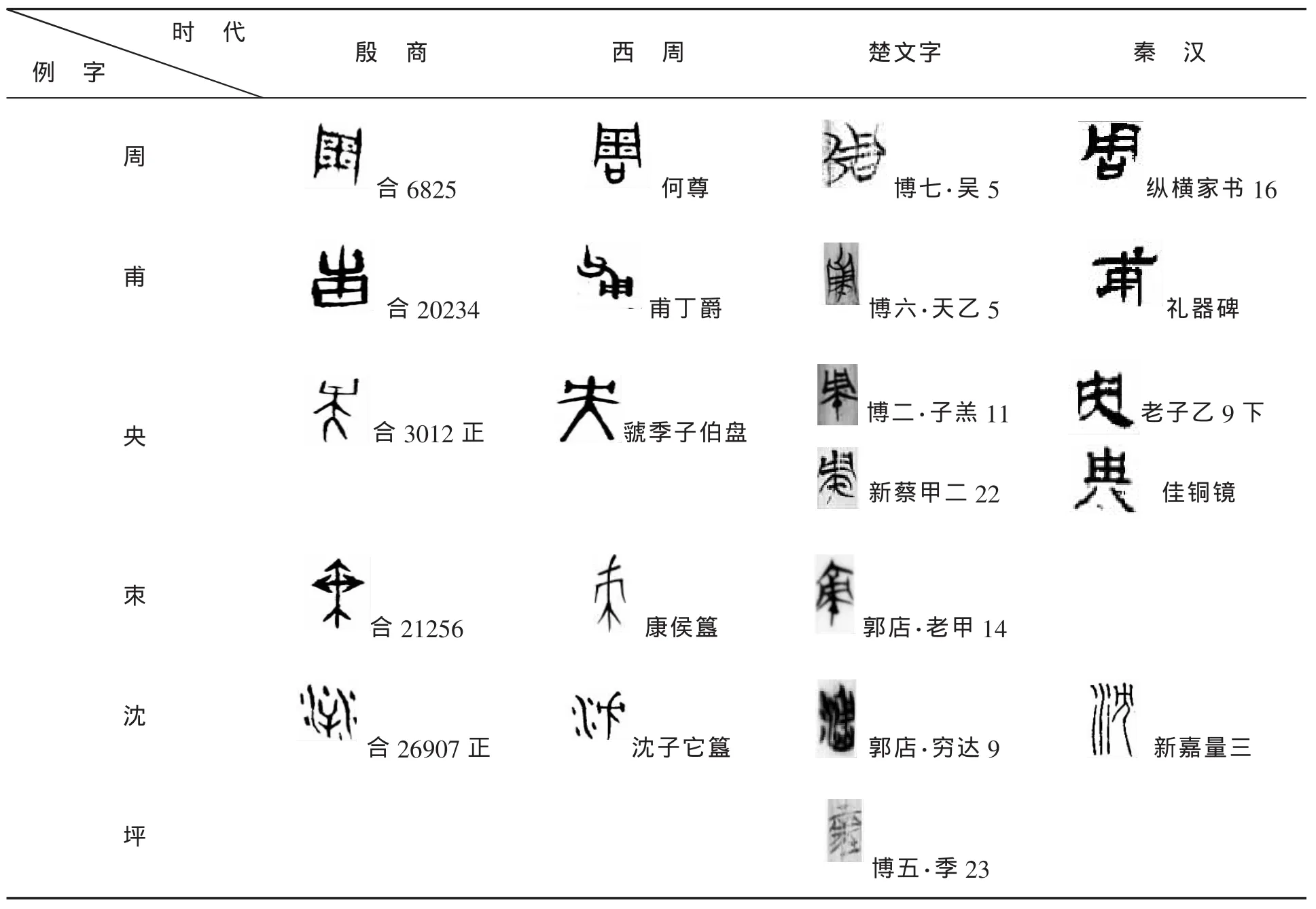

时 代例 字周甫殷 商 西 周 楚文字 秦 汉合6825 何尊 博七·吴5 纵横家书16合20234 甫丁爵 博六·天乙5 礼器碑央合3012正 虢季子伯盘 博二·子羔11老子乙9下新蔡甲二22佳铜镜朿沈坪合21256 康侯簋 郭店·老甲14合26907正 沈子它簋 郭店·穷达9 新嘉量三博五·季23

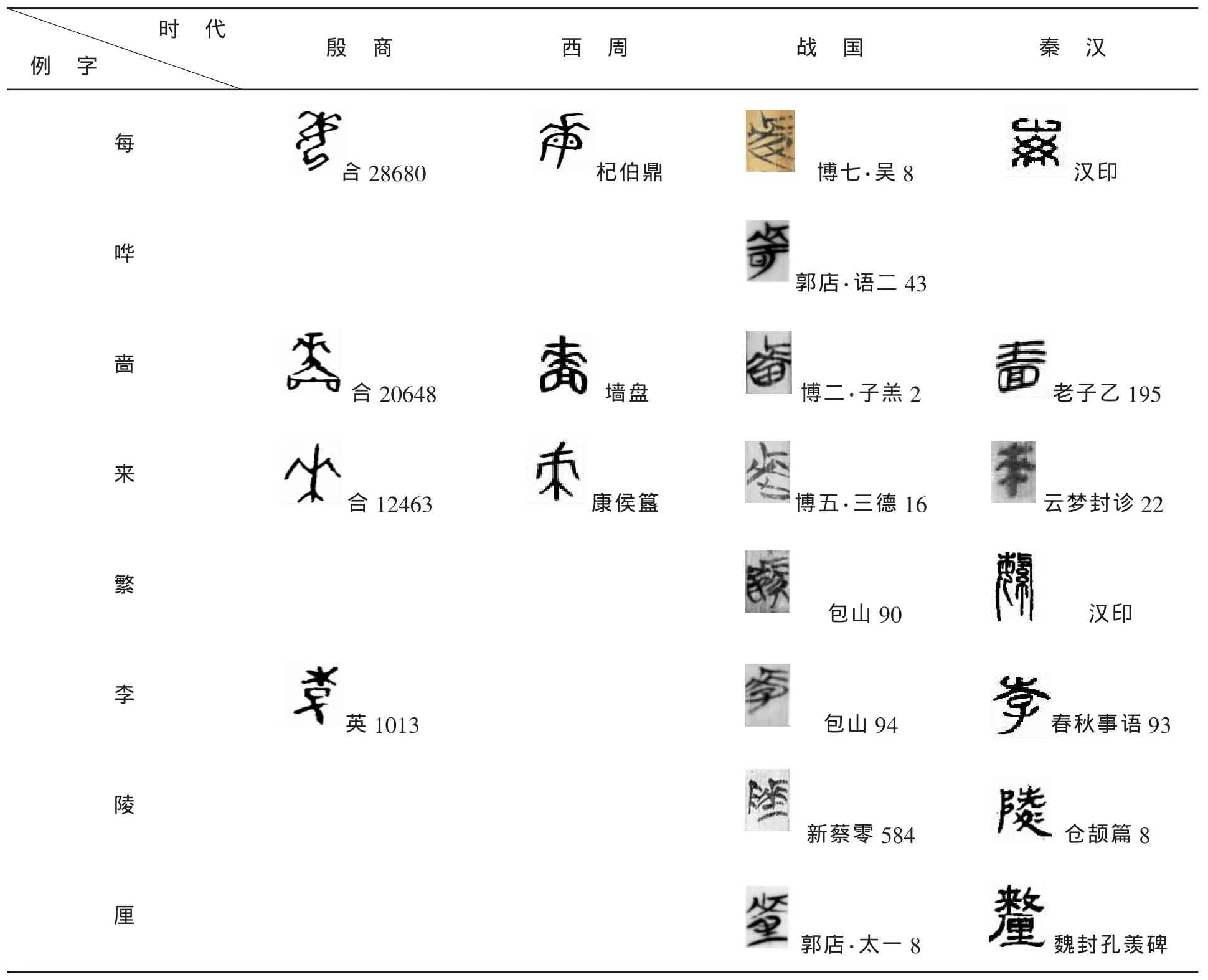

时 代例 字每哗啬来繁李陵厘殷 商 西 周 战 国 秦 汉合28680 杞伯鼎 博七·吴8 汉印郭店·语二43合20648 墙盘 博二·子羔2 老子乙195合12463 康侯簋 博五·三德16 云梦封诊22包山90 汉印英1013 包山94 春秋事语93新蔡零584 仓颉篇8郭店·太一8 魏封孔羡碑

我们历时考察类化形体的演变情况,可以初步得出这样的认识:类化具有很强的阶段性,不同形体来源,在楚文字构形系统中发生了形体趋同;然而,到了秦汉文字中很多类化字例都沿着自身的结构规律进行演变,这种短暂的趋同很多都消失了。

3 小结

类化是楚文字构形系统的重要现象,梳理和总结类化的规律有利于古文字考释。①何家兴.战国文字类化研究[A].纪念何琳仪先生诞辰七十周年暨古文字学国际学术研讨会会议论文集[C].合肥:安徽大学出版社,2013:261-288.类化现象十分丰富复杂,是构形系统研究中的重要内容。我们将在分类和例说的基础上,进一步探讨类化现象的地域性、阶段性和规律性无疑具有重要的理论和实践意义。

[1] 黄德宽主编.古文字谱系疏证[M].北京:商务印书馆,2007.

[2] 何琳仪.战国古文字典[M].北京:中华书局,1998.

[3] 何琳仪.战国文字通论(订补)[M].南京:江苏教育出版社,2003.

[4] 汤余惠主编.战国文字编[M].福州:福建人民出版社,2001.

[5] 湖北省荆沙铁路考古队.包山楚墓[M].北京:文物出版社,1991.

[6] 湖北省文物考古研究所,北京大学中文系.望山楚简[M].北京:中华书局,1995.

[7] 荆门市博物馆.郭店楚墓竹简[M].北京:文物出版社,1998.

[8] 马承源主编.上海博物馆藏战国楚竹书(一~九)[M].上海:上海古籍出版社,2001~2012.

[9] 河南省考古研究所.新蔡葛陵楚墓[M].郑州:大象出版社,2003.

[10] 陈伟,等.楚地出土战国简册(十四种)[M].北京:经济科学出版社,2009.