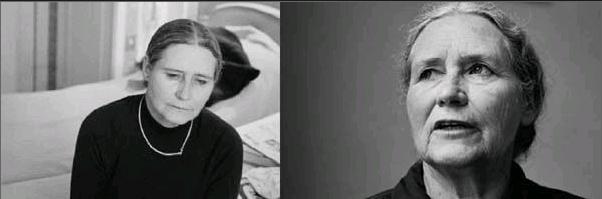

告别莱辛

今晨,有朋友通知我,多丽丝·莱辛去世了。

一瞬间的反应是,我不能接受。我不能接受她已经不和我在同一个星球。不能同呼吸,同看世界变化。

理性上我是知道的,而且我早就想过,这一天会到来。早在十年前,我就担心过这一天,那时是怕诺奖还没发给她,不能领享在世的荣耀。2007年终获诺奖之后,她仍在写作,而且笔力不减。这让我渐渐忘记,她年纪已经很大了。在我心中,能和她同呼吸的世界,是一个特别的世界。

我读到好作品的时候,我就会想,这位作家,莱辛以前注意过没有,对她有过影响吗?或者她影响过这人吗?

特别是看电影的时候,我更会这么想。在追看优秀的英剧的时候,我会猜,莱辛会不会也在同时追看。前两年,追看《神秘博士》,我几乎可以断定,莱辛一定也在看,她也喜欢这个。就像她的某一类小说,把人类的处境,用科幻的方式来思考。放到无穷远的时间,无穷大的空间。那些聪明的点子,智慧的思路,一定是莱辛喜欢的啊。

当然,看英美的电影和小说时,我还常说:“嗯,这一定是受了莱辛的那部作品的影响。”然后猜一下,莱辛如果看到会怎样,是不是轻轻笑一笑。

在世的伟大作家,我也喜欢马尔克斯,但我不能想象马尔克斯。我能想象莱辛,我能感觉跟她共同面对着一个世界。

还记得西闪曾经跟我玩笑,说,如果我碰见我的偶像会怎样。

我说,如果是碰见马尔克斯,我就是傻笑啊,要求签名啊,合照啊,比个“V”字。如果碰见莱辛,我要跟她讨论好多问题。

今早,得知这个消息之后,我在微博上写道:“这个世界上伟大的人从此少了一个!这个世界从此变得单调了许多!”

在我心目中,她不只是一个好的小说家,她是这个世界上了不起的观察者和思想者。

这个世界上,能把小说的技术玩好的作家不少,深邃的思想者也不乏。但同时兼具两项才华的人稀缺。

如果没有对这个世界复杂性的了解,对人类问题的深沉思索,仅凭再好的小说技巧,也最多只能产生一流的作家。

莱辛诠释了伟大作家的含义。

在这里,我不想再分析莱辛的文学技艺,那些在我以往的文章中已经分析了好多。我只想讲一讲,我私慕的莱辛,以及这么多年,我想对她讲的一些话。

刚刚还有一个读者问我,想让我推荐一些莱辛的作品。我对他说:“莱辛的短篇就极好,比如合集《另外那个女人》。长篇各有风采,展现世界的不同侧面。不同性格和兴趣的人,各有选择。成名作《野草在歌唱》可作入门。《好人恐怖分子》、《第五个孩子》等,可看见更多元的世界。呵,很难一句话说完。”

我不了解这位读者的倾向,但莱辛是多么全能啊,可以推荐给各种趣味的读者。这些年,关于女性问题,她写了不少。关于殖民问题,也有很多。关于革命、关于中产阶级、关于教育、关于历史、关于心理问题,她统统以长篇小说的形式讲述过。她既关心具体的人性,也关心人类的命运。所以,在现实主义小说之外,她甚至用天马行空的想象,来展开对人类的思考。

她设想在人类文明终结之后的世界,比如《玛拉和丹恩历险记》。她也设想在人类文明开始之前的世界,比如《裂缝》。

她的心灵没有穷尽,她的笔力直达太空。因此,她还写了好多科幻小说。这正是她的惊人之处,但也是当年许多批评家责难她的地方。

他们批评她不务正业,浪费才能,因为有的批评家看不上科幻这种类型小说,也有的认为,她写科幻写得不好。

但她并不是为了写类型小说才去做这些的。她只是想以更多的可能性,来推衍这个眼前的世界:我们的世界可能会怎样,未来还会怎样?人类从哪儿来,会向哪儿去?

正因为写作量巨大,内容题材庞杂,她的小说呈现了世界无数个侧面,人类命运的多种可能。但有时也让我感慨,她精力太旺盛了,才华横溢,经得起“浪费”。

试想,有几个大作家能这样不停地创作,不停地转换题材和体裁,敢于违背批评家和“文学史”的心意?

至今为止,她是获“诺奖”时,年龄最大的作家。之前,有人认为,诺奖不颁发给她,是因为她写了“不严肃”的科幻类作品,也有人认为,是她左派的政治倾向。

诺奖委员会在她写出了那么多优秀作品之后,在她八十八岁将至时,才颁给她这个奖。这真是诺奖的失误,只有她这样的作家才能为诺奖增加含金量。

但我认为,得不得诺奖,更多是我辈俗人的操心。有一点可为明证,莱辛在获奖之后,仍没有放弃创作。

在九十岁的高龄,她仍思维活跃,并未停止对人类命运的关心,对人性的思考。

在她的近作《我的父亲母亲》中,她开始审视自己父母的命运,试图推导出一个没有一战的世界。她虚拟出父母另外的人生,这既是一份内心的礼物,又让她更深刻地理解了父母此生,理解了他们对自己的影响,这也是她对每个人“缘何而来”进行的一场追索。

这种超越了年龄,永不停止的创造,永不保守的思维,也让我非常惊叹,不知上帝在创造莱辛时,用了什么别样的材料,给予了怎样的偏爱。

在我叹息“这个世界从此会变得单调许多”时,有个读者留言:“那就努力让世界不那么单调。”

这个叮嘱,很像是来自莱辛所有的作品,来自莱辛本人。