高校英语教学课程设计中存在的问题与解决办法

—— 一项华东六省一市高校英语教学的调查

胡建伟

(浙江树人大学外国语学院,浙江杭州 310015)

高校英语教学课程设计中存在的问题与解决办法

—— 一项华东六省一市高校英语教学的调查

胡建伟

(浙江树人大学外国语学院,浙江杭州 310015)

课程设计是对语言和语言教学的本质、特点及教学全过程的概述。本研究通过问卷和访谈方式考察了华东地区部分高校课程设计各环节的落实情况,发现当下外语教学课程设计中课程设置不够合理、学生自主学习能力和学习策略能力培养不够等原因导致英语教学效率低下,提出应强调课程主体、优化课程设置、注重培养学生自主学习能力以及提高课程实施水平等若干解决办法。

英语教学;课程设计;问题与解决办法

1.0 引言和文献

现代教学理论非常注重课程设计的作用,认为课程设计是非常严谨的教育活动。课程设计要解决实际教学问题,要细致地规划每一教学步骤的实施,教学实施要依据课程决策(Jeffrey et al.,2000)。在美国,curriculum(课程)相当于英国的syllabus(大纲)。Stern(1984)提出,在北美,学程(course of study)、课程(curriculum)、教育计划(program)与英国的教学大纲(syllabus)所涵盖的范围大致相同。White(1988)则认为,对curriculum和syllabus的定义和理解应加以区分。syllabus指某一门具体学科的教学内容,curriculum指的是一所学校或一个教育机构中所要教授的内容和所要实现的目的。John-son(1989)对课程设计进行了具体分析,课程框架包括课程的目标、课程实施的条件、课程参与者对相关政策和实用性的认可。他强调了四个步骤:课程计划、目标/方法确立、教育计划实施和课堂实施。Nunan(2001)对课程设计进行更为完善的描述,认为课程主要负责教育项目的规划、课程内容的选择和分级、教学方法的设计、对教学各方面全程的监控和评价。我国学者束定芳(2004)对课程设计进行了概括,课程设计主要包括对语言和语言教学的本质和特点以及教学要求的一般陈述,以及对如何达到教学目标的手段和方法的描述。Macalister (2010)提出课程设计可按如下步骤进行:课程设计的原则、课程环境分析、课程目标制定、课程模式设定、课程内容安排、课程实施、评价体系建立。本文采取Stern的观点,不对curriculum(课程)和syllabus (大纲)展开区分,按照 Johnson、Nunan、束定芳、Macalister对课程设计的相关理论,讨论课程设计的原则和目标、课程环境分析、课程模式、课程设置情况、课程实施的方法和手段等。

2.0 本次调研的背景和步骤

2.1 调研背景

教育部2007年出台的《大学英语课程教学要求》指出,各高校应根据本校的实际情况,制定科学的、系统的、个性化的大学英语教学大纲,指导本校的大学英语教学。在当前国情下,教育行政部门的决策和政策指导仍具有重要意义,课程要求起到指挥棒的作用,适合各高校实际情况的实施方案会推进我国大学英语课程改革的进程。但是,在实际的理论和实践研究中,情况并不尽如人意。束定芳(2004)认为,课程设计和大纲制定方面的理论研究在我国一直是个薄弱环节,许多教学管理人员和教师对课程设计和大纲制定的重视程度不够,这也是引起学生对课程安排不满,教学效果不尽如人意的一个重要原因。为此,课题组通过问卷和访谈的方式调研了华东六省一市17所不同特色和类别的本科院校①的英语专业和非英语专业教学课程设计情况。课题组考察了专家、教师、学生以及教学管理人员对课程设计的看法,开展了课堂观摩。主要了解:课程设计的背景是什么,依据是什么?课程设计与人才培养目标的关系如何?教育管理部门、学校如何执行?课程如何设计?课程设计过程怎样?课程实施的效果如何?存在的问题有哪些?根据调查,我们将对华东地区的高校在课程目标制定、课程设计的环境、课程设置、课程改革等方面对调查结果进行分析。

2.2 调研步骤

首先,课题组通过网络调查华东六省一市17所不同特色和类别的本科院校的课程设计基本情况。其次是开展问卷调查,此项内容分教师问卷和学生问卷,包括英语专业和大外师生,每个学校抽取英语专业2个班级,大学英语2个班级参与调查。调研共收回教师问卷604份(非英语专业404份,英语专业200份)、学生问卷1593份(非英语专业873份、英语专业720份),有效教师问卷583份(非英语专业388份,英语专业195份),有效学生问卷1541份(非英语专业842份,英语专业699份)。最后是开展访谈调查,访谈对象为各高校教务处、外语院系、教研室有关人员,部分英语教师和学生。用于分析的访谈教学负责人18人(非英语专业8人,英语专业10人)、访谈教师20人(非英语专业11人,英语专业9人)、访谈学生5人(非英语专业4人,英语专业1人)、英语专家4人。同时,还进行了各校的英语专业和非英语专业的课堂观摩。课堂观察12次、计14学时(非英语专业6次,8学时;英语专业6次,6学时)。

2.3 调研结果分析

(1)课程目标

根据(Macalister,2010)的理论,我们将语言课程教学的主要目标分解为语言知识、语言技能、交际目标、自主学习、人文素质、学习策略和其他。各项指标内容的具体统计见表1:

表1 英语教师对课程设计目标的看法

从上述表中可以看出,非英语专业教师较注重课程设计目标中语言知识目标(占比61%)和语言学习策略目标(64.5%),他们也很重视学生的自主学习能力目标(占比42.7%)和人文素质目标(32.5%),其次为语言技能和语言交际目标。而英语专业教师较注重的课程目标依次为语言学习策略、语言知识、自主学习能力、交际能力、语言技能和人文素质的提高。英语专业教师非常重视课程设计中学生的语言知识目标,占比42%,这种看法,课程设计专家和非英语专业教师一致。说明英专和非英专教师在教学中所关注的重点略有侧重。

(2)课程环境

我们实地调查和访谈了部分高校的课程环境。访谈结果显示,受访的许多学校领导重视英语学科,英语氛围好。语音教室建设取得进展,教学条件已经有了较大的改善。但是从教学实践来看,使用效率有待提高。一些学校虽然已经全部使用多媒体教学,但是自主学习实验室的开展情况不够理想,或是学校没有投入,或是投入后没有真正发挥作用,只成为摆设,造成资源的巨大浪费。接受调查的高校大部分能考虑学习者因素。比如,浙江2所高校在实施学生选课制度时允许学生自主选择教师及其课程。南京某高校为了帮助学生自主学习,学院专门组织编写了助学版、辅教版和测试版等三大类课件。上海某高校开设了4个自主学习实验室。

环境方面的问题还包括:英语教师教学科研压力大,备课和批改的时间少,课时少;班级人数过多,学生的语言水平参差不齐,学生的学习动机各不相同,自主能力欠缺;教学材料不尽如人意;教师职业培训少,信息技术能力欠佳等。这些环境因素都需要一一加以分析,为课程设计提供参考。良好的教学环境提供和改善需要持久的关注和投入,只有充分考察课程设计的环境因素,才能做好适合本校的课程设计。

(3)课程设置

从课程设置来看,各高校的课程大多能根据学校的人才培养方案特点合理设置,一定程度上体现了人才培养的特色。英语专业方面,复旦大学的英语专业课程主要分四大块:综合英语类,包括综合一、综合二、综合三、高级英语;技能类,包括口语(中级、高级)、写作(中级、高级)、翻译等;学术英语类,主要开设学术英语写作;文化类,主要开设英美概况课程。非英语专业方面,东南大学根据社会和学生的个人需求,开发了不同类型的大学英语课型,如,语言文化综合素质课、ESP课、高级语言技能课、跨文化或国际交流课。南京航空航天大学的英语课程分五个模块:知识类、高级技能类、文学文化类、经管专业类、测试类。同济大学的土木学院拟和外语学院合作,共同教授专业英语课程。

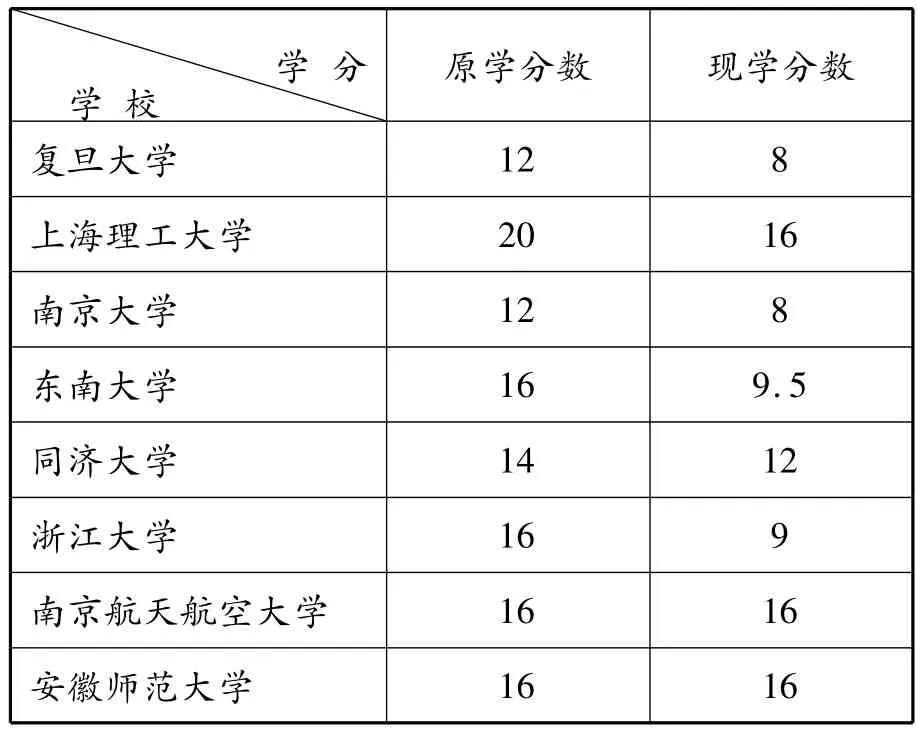

从学分分配来看,接受调查的高校从提高办学效率着眼,对大学英语课程学分有所削减。表2为课题组了解到的部分高校大学英语课程改革前后学分对比情况。例如,复旦大学的大学英语课程以前12个学分,现在8个学分。上海理工大学大学英语总学分从20学分降到16学分。南京大学从原来的必修12学分降为现在8学分,必修的时间从三学期减为二学期。另外,有6课时属于全校公共基础课,任选,学生可选可不选。东南大学从原来的16学分降到现在的9.5学分。同济大学从原来的必修14学分降为现在12学分。

表2 部分高校大学英语课程改革前后学分对比

(4)课程改革

以选修课制度和分级教学为课程改革的主体内容在一些高校已经实施多年,各校根据实际情况,在不同的历史阶段课程设置情况有一些调整。英语专业开展得较早,例如,东华大学的英语专业于2009年开始了颇具特色的sandwich program(三明治课程计划),三个精读课教师分别负责5周的教学内容,轮流给学生上课。安徽师范大学课程模块主要分专业基础课和专业方向课,三年级开始开设专业方向课,分语言、文学和翻译几个方向,外教主讲“文学渊源”、“听力”、“口语”和“演讲”等课程。中国计量学院已建设有170门课程,分成各个系列,沟通系列做得较好。英语专业复合型人才培养模块有:商务、口译与职业传播、外语教育。

随着大学英语教学改革的深入,各高校也相继实施了分级教学,推出了选修课。南京航空航天大学从1999年起就开始实施分级教学。上海理工大学实施了分级教学,A级分为普通班和提高班,艺术类为B级,于2010年根据学生的实际水平,增加选修课的门数,增设了英语学习策略课程。中国计量学院大外3-4门课为必选课,学分分配上,必修和选修的比例文科生为5:3.5,理工科的学生是7:3。课外的语言实践有:外教参与的活动、文化节、寝室英语、演讲比赛。南京航空航天大学从90年代起就开始改革,教育部新的大学英语课程要求的三个级别的制定即借鉴了该校的做法。部分高校实施了分级教学和学分制的改革。一些高校为大学英语学生开设了文化类、语言技能类和ESP的选修课程,还有一些高校开设了自主学习实验室。浙江大学的大学英语课程分为听说课和读写译两种。学生按英语水平分为2、3、4级,在3、4、5学期开设小语种、通识课,从每周4个学时,16个学分改到9个学分。同时,通过学生选课制来促进教师发展。通识课一般为8周,每周2节,1.5个学分。课程分为几大类:高级阅读、视听说、ESP、休闲类。

3.0 调研发现的问题

3.1 课程的目标设定有偏差

从调查的情况来分析,课程目标设计方面,教师普遍重视语言知识教学目标的实现,相对忽视语言技能的教学,重教学、轻应用的状况比较普遍。自主学习和学习策略方面比较受重视,各校也提出了许多教学措施,但是自主学习还是没有引起教师的广泛重视,教师为主体的教学模式没有得到根本的转变。另外,课程的人文素质教学目标较弱。

3.2 课程设置不尽合理

调研发现,很多学生不是很喜欢目前的英语课程,对课程设置只能被动接受,英语教学效率低下。高校的英语课程设置应考虑多方面的需求,学生的需求应是第一位的。但是,从调研来看,仅就知识和技能课程设置而言,也未能获得师生的满意。以目前各高校的英语专业课程设置为例,其培养目标从原来的复合型专业设置转变到了现在的复合型人才培养,本意是要培养学生既有语言优势又有专业技能。但事实可能是,我们在不完全具备专业优势的同时,又失去了语言的优势。

3.3 自主能力和学习策略培养不够

调研中,教师十分认同课程设计目标中学生自主能力的培养,大学英语和英语专业教师认同度均较高。但是,教学实践中没有引起足够的重视。很多学生缺乏学习动机,没有学习计划和良好的学习习惯,不懂得自我管理、自我监督、自我评价。其深层原因可以部分地归结为:教师只是理念上的认同,实际上对“自主”概念模糊,害怕“自主”会伤害到教师知识权威的角色,对学生的特点缺乏了解,对他们的“自主”能力估计不足。

3.4 语言应用能力提高不快

长期以来,我国英语教学基本上采用以教师讲授为主的教学模式。本次调研的课堂也多采取教师讲授为主的模式,课堂活动比较单一。即便有一些语言活动,也往往缺乏精心的设计,语言输入量缺乏,精准度不够,导致学生语言输出质量不高。教师对学生的语言输出常常没有评价、反馈和指导。这种以教师为中心的、单向型的、单一的教学模式不利于调动学生的学习兴趣,不能有针对性地解决学生英语学习的困难,从而也就谈不上有效培养学生实际运用语言的能力。尽管接受调研的高校都投入了大量的人力、物力、资金,但是英语教学预期的效果还是不理想。

4.0 对策和建议

针对上述问题,笔者认为,从课程设计角度来看,我国的英语教学改革对策在以下几方面值得重视:

4.1 强调课程主体,突出“以学生为本”

课程研制过程不仅涉及课程的行政工作者、决策者、课程、教材编制者,同时也涉及具体实施该课程计划的教师。如果教师不参与整个课程方案设计,课程设计就失去了依托和基础。在课程实施和评价阶段,教师是直接参与者和第一手资料获得者。教师参与课程发展可使教师更好地实施其参与发展的课程。教师在课程设计中要以学生为中心,使英语教学成为既是教师发挥才能的舞台,又是学生学习语言,获得人文素养的优良环境。同时,要注意“以学生为本”。如果学生要学什么已经由教学大纲、教科书和教师事先设定了,那么这就决定了学生的认识动机不是自发产生的,而是外在的、被动产生的。课程设计过程中要特别关注学生的学习需求、学习兴趣和学习特点,全面地关照,全面地予以满足。

4.2 进行课程设置调整,深化学分制管理改革

课程设置是外语教学的关键环节。课程设置是否科学合理,直接影响到教学质量和效果,进而影响到人才的培养质量。要考虑本校的人才规格要求,要考虑英语语言学科特点,要考虑教师的需求,还要考虑市场的需求。调研中各高校采取的分级教学、必修课和选修课设置、语言模块课程设置、辅修、双专业的开设,生选师、生选课制度的建立都是弹性的多样化的课程设计尝试,是值得借鉴和尝试的。

同时,应深化学分制教学管理改革,实现原有的刚性机制向柔性机制转变。调研中许多高校都进行了学分制改革,特别是大学英语课程学分的削减成为一种趋势。那么,削减学分的目的是什么?跟学分相关的课程内容、教学方法有什么变化?对学生的评价方式有什么变化?对预期的教学效果产生什么影响?因此,学分的管理改革是个系统化的工程,可以按照上海外国语大学的“统筹规划,分步实施,整体推进”的原则开展学分制模式改革。可以逐步完善选课制、弹性学制、免修免听制、学分互认制等教学管理制度,实施分级、分类、分流教学,适当减少必修学分和课内学时,增加选修学分和课外学时。通过上述学分制改革,使得语言课程设置从课时量的满足上升到质的改善。

4.3 提高课堂教学效率,培养学生自主学习能力

在课程教学过程中,应以外语教育理论为出发点,提高课堂效率。教师应适当改变传统的教学方法,在教学过程中改变教师单一讲解的局面。在语言知识技能培养的同时,教师要重视和真正理解“自主”的概念,学会对学生自主学习能力和学习策略的培养。调研发现教师对“自主”的认识和实践是不完全一致的,这说明教师还没有真正理解自主学习的概念,没有掌握自主能力培养的方法。何莲珍(2003)认为,培养学习者自主学习的过程实际上也是培养教师自主的一个过程,因为教师自主会影响学生自主。学习者应该有机会根据他们自己的风格及偏爱来学习,而教师只是在语言教学过程中提供一切必要的环境及输入。自主能力的培养是以学习策略的培养为条件来实现的,教师要注重培养学生的认知策略和元认知策略,语言教学过程中要帮助学生掌握如何重复、归纳、推断、转换、提问等认知策略,还要帮助学生学会使用计划、监控和评价自己的学习活动的元认知策略。

4.4 提升课程实施水平,强化语言应用能力

调研结果发现,随着网络时代的来临,当前学生语言学习资源极大丰富,教师和课本已经不再是语言学习的唯一资源。但大部分教师固守传统模式,课堂还局限于语言点讲解,课堂用语英语使用不够,语言活动乏善可陈,教师课程实施水平不足以应对英语水平日益增高的学生以及国际化环境对英语课堂的挑战。访谈中专家认为,英语人才一方面出现结构性过剩,而另一方面,高层次的外语人才极度匮乏。对课程实施水平的不足是导致这种现象产生的重要原因。教师应通过运用新鲜有趣的语言材料,用学生关心的话题来吸引学生,精心设计语言课堂。积极调动学生的思维,培养英语思辨能力,鼓励学生充分运用所教授的语言,在语言活动中获得体验和感悟。通过多样化的任务设计培养学生语言表达的自信和欲望,帮助学生强化语言输出,最终获得语言应用能力。

5.0 结束语

课题组通过对华东六省一市部分高校的实地考察和调研,从课程目标、课程环境、课程设置、课程实施和改革等方面分析了目前英语课程设计现状。笔者认为,课程设计应强调师生的主体作用,充分满足学生、市场、教师对英语教学的需求,体现“以学生为本”;结合各高校自身的办学特点,优化课程设置,改革学分制模式,为学生学习英语提供更多更优的选择,实现个性化的培养目标;提高教师对自主学习能力培养和学习策略培养的意识和水平;提高课程实施水平和课堂教学效率,强化学生的语言应用能力。

注释:

①复旦大学、上海理工大学、上海外国语大学、上海体育学院、南京大学、东南大学、南京航空航天大学、浙江大学、杭州师范大学、中国计量学院、安徽师范大学、山东大学、山东师范大学、福建师范大学、南昌大学、华东交通大学和江西理工大学。

[1]Jeffrey,G.,B.Horenstein&S.Linda.Paradigm Debates in Curriculum&Supervision:Modern& Postmodern Perspectives[M].Westport,CT:Greenwood Publishing,2000.

[2]Johnson,R.K.The Second Language Curriculum[M].Cambridge:Cambridge University Press,1989.

[3]Macalister,J.Language Curriculum Design[M].London:Routledge,2010.

[4]Nunan,D.The Learned-centered Curriculum:A Study in Second Language Teaching[M].Cambridge:Cambridge University Press,2001.

[5]Stern,H.H.Review and Discussion[A].In C.J.Brumfit&K.Johnson(eds.).The Communicative Approaches to Second Language Teaching[C].Oxford:Oxford University Press,1984.

[6]White,R.V.The ELT Curriculum:Design,Innovation and Management[M].Oxford:Blackwell,1988.

[7]何莲珍.自主学习及其能力的培养[J].外语教学与研究,2003,(5):287-289.

[8]教育部.大学英语课程教学要求[M].北京:高等教育出版社,2007.

[9]束定芳.外语教学改革:问题与对策[M].上海:上海外语教育出版社,2004.

Problems and Solutions in College English Teaching and Curriculum Design—A Survey of College English Teaching in Six Provinces and One City of East China

HU Jian-wei

(School of Foreign Language Studies,Zhejiang Shuren University,Hangzhou 310015,China)

Curriculum design is the general description of the essence and the characteristics about language and language teaching and it defines the whole teaching and learning process.A survey is conducted on the basis of college English language teaching in East China in the form of questionnaires and interviews.The problems with curriculum design are discussed.The research findings indicate that improper course setting,insufficient development of learner autonomy and learning strategies partly contribute to low efficiency of English teaching.The possible solutions,which lay much emphasis on the leading role of curriculum,optimize curriculum setting and focus on learner autonomy and improve the ability to implement curriculum,are put forward.

curriculum design;college English teaching;problems and strategies

H319

A

1002-2643(2014)05-0023-05

2013-10-15

本文为全国教育科学“十一五”规划2010年度教育部重点课题“我国高校英语教学的战略定位思考——华东六省一市高校英语教学现状调查与分析”(项目编号:GPA105019)成果之一。

胡建伟(1971-),女,汉族,上海人,硕士,副教授。研究方向:英语课程与教学论、应用语言学。