中国学习者英语学习动机减退实证研究述评

刘宏刚

(东北师范大学外国语学院,吉林长春 130024)

中国学习者英语学习动机减退实证研究述评

刘宏刚

(东北师范大学外国语学院,吉林长春 130024)

本文对2008-2013年国内各类学术期刊上发表的21篇有关中国学习者英语学习动机减退的实证研究文章,从研究设计和研究内容方面进行了深入分析。结果发现,过去五年的动机减退研究(1)以大学生和高职高专学生为主体,较少关注中小学生;研究方法上以定量研究为主,未见相关的定性研究;研究工具以改编后的问卷为主,但普遍没有报告信效度等基本指标;(2)研究内容方面,动机减退因素可归为教师、学习环境、课程、重要他人和学习者五个因素。本研究认为未来相关研究应更多关注中小学生;加强研究工具设计的科学性;增加更有深度的定性研究;关注多因素之间的综合研究;在研究方法上力争有所创新。研究内容上应当根据研究目的合理地选择内外部因素,避免出现研究内容“大杂烩”的窘境。

中国英语学习者;英语学习动机减退;实证研究;述评

1.0 引言

自Chambers(1993)将动机减退(demotivation)研究引入外语教育领域以来,国内外学者在这方面进行了大量探索。国内研究者对于学习者英语学习动机减退的研究开始于2007年,从2008年开始有了相关的实证研究,并在过去的五年(2008-2013年)取得了一定的成果。本文拟通过对检索到的21篇动机减退的实证研究文献,从研究设计和研究内容上进行评述,总结国内英语学习动机减退研究的特点,找出不足,并对未来的相关研究提出建设性意见。

2.0 动机减退概念溯源及术语翻译述评

Demotivation中的前缀de-有“去……”的含义,但并不意味着原有动机的完全丧失,而只是一定程度的下降。“动机减退更关注一系列外部力量,它们会削弱行为意向(behavioral intention)或者是某种正在发生的行为的动机基础”(Dörnyei,2001:43)。动机减退的学习者“曾经有强烈的学习动机,但是由于某种原因失去了这种兴趣和投入”(同上),由此可见,demotivation理解为动机减退更为合适。

与之相关的另一个术语是amotivation(动机缺失),在国内研究中也有学者提到。Amotivation的前缀“a”,是“没有、缺失”的意思。这个概念是Abramson等人在1978年提出的,他们认为动机丧失可以看成是由于外部环境造成个体的“无助”(helplessness),从而使个体失去做事情的动力(Deci&Ryan,1985)。Deci&Ryan(1985)认为当人们意识到“不可能”或者“我不行”的时候,就会缺少一种动力。他们认为人们最开始做事的时候是有兴趣的,但是由于个体在自身面对一项任务的时候可能体会到的一种力不从心(incompetence)和无助(helplessness),这会使他们的动机丧失。由此可见,不论从构词法上还是从实际含义上,amotivation是外部环境造成行为者对自己能力的否定,进而失去了做事的动力,因此理解为动机缺失、动机丧失更为准确(刘宏刚,2009)。

国内研究者对于demotivation的翻译有动机减退、动机削弱、动机缺失、负动机、动机衰竭、动机减弱、动机衰和去动机。笔者认为术语的翻译应该坚持准确和清晰表述的标准,即准确理解原意基础上将术语用清晰的母语表达出来。根据对定义的理解,笔者认为动机缺失和动机衰竭都含有动机缺失的意味,因此对应的英文术语应该是amotivation;而去动机,动机衰和负动机虽然忠实于demotivation的描述,但不易理解,因此笔者认为在未来研究中demotivation翻译为动机减退、动机削弱/减弱为宜。

3.0 英语学习动机减退述评

3.1 研究总体趋势

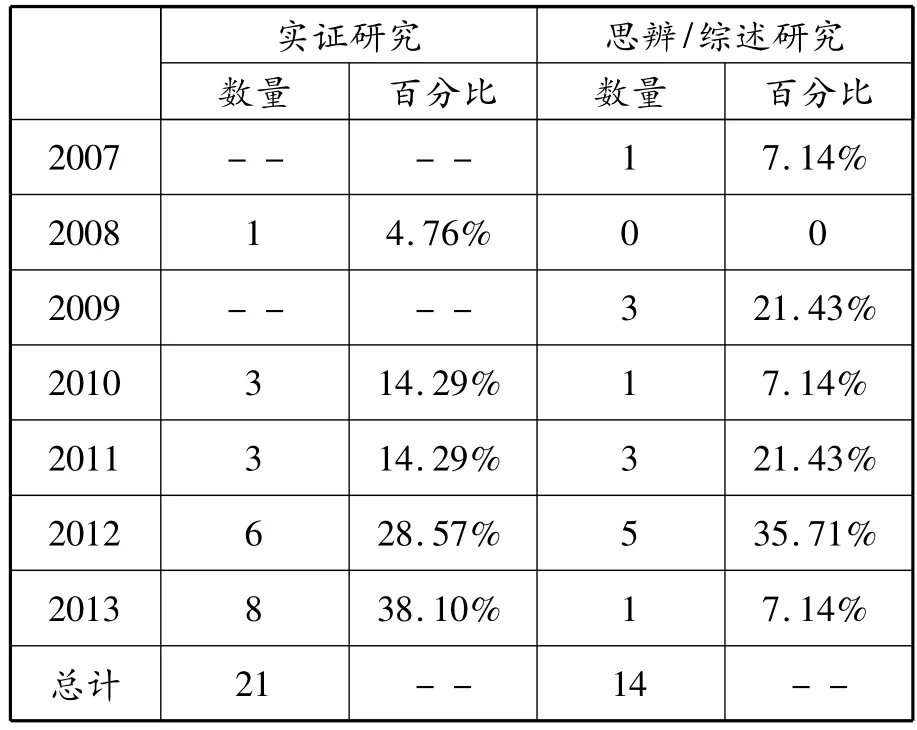

笔者通过中国知网(CNKI)的篇名检索方式,分别输入 demotivation、动机减退、动机削弱、动机缺失、动机丧失、去动机、负动机、动机衰竭和动机减弱这9个检索词,并选择“全部期刊”作为检索范围,共检索2007-2013年刊发在国内各类型学术期刊上的相关文献35篇,其中实证研究文献21篇(全部都是2008年以后发表的);综述类和思辨类文献14篇。从表3.1可以看出,实证研究2008年开始出现,并逐年上升,由2008年的1篇上升到2013年(4月截止)的8篇。本文中,笔者仅对2008-2013年间发表的21篇实证研究文献按照研究设计和研究内容分别做评述。

表3.1 英语学习动机减退文献实证研究和综述/思辨类研究分类(2007-2013)

3.2 研究设计评述

实证研究设计包括研究对象、研究方法、研究工具、数据处理四个主要方面(Dörnyei,2007),笔者从这四个方面逐一对相关文献进行评述。

从研究对象上看,过去五年的动机减退研究对象集中在大学生群体(共19篇),其中包括非英语专业学生(11篇),英语专业学生(1篇),成人远程教育本科生(1篇);中日大学生对比(1篇);高职学生(5篇);而中学生群体只有2篇(高中生动机减退研究),没有初中生和小学生动机减退的报告,这说明基础教育阶段学生动机减退问题还未得到应有的关注。

从研究方法上看,以问卷调查为主的研究占的比重最大(13篇),其次是问卷调查与访谈结合的研究(7篇);开放性问题研究(1篇)。国外二语/外语教育领域的动机减退研究的主流研究方法是定量研究,主要采用问卷调查的方法进行,辅以访谈或者开放性问题(刘宏刚,2009),从这个角度讲国内研究与国际研究是同步的。

从研究工具的设计上看,多数研究采用了问卷调查的方法,但多数研究没有交代问卷的来源 (如刘建华,2011;张秀清、张健芳,2012),只有少数文章提到问卷设计的参考依据,如张秀清、张健芳(2012)参考了Sakai和Kikuchi(2009)的问卷。多数文献没有汇报问卷的信度效度这些重要的指标,只有5篇文献(即胡卫星、蔡金亭,2010;汤闻励,2012;周慈波,2012;周慈波、王文斌,2012;李琳,2013)详细汇报了这些指标。

从数据处理上来看,描述性统计(百分比、均值)占大多数(14篇),仅有7篇文章使用了探索性因子分析、结构方程模型和单因素方差分析等高级的统计手段。而这些研究均出现在2010年以后,集中出现在2012年至2013年(即胡卫星、蔡金亭,2010;汤闻励,2012;于莹,2012;周慈波,2012;周慈波、王文斌,2012;李琳,2013)。因子分析的使用能够清晰地看到研究者的整体维度设计是否与实际问卷结果吻合,例如有的研究者设计了五个动机减退维度,但是没有进行因子分析,因此在数据解读的时候就不能认为学生的回答也会归为五个维度,这样做有失科学性,也就失去了问卷设计的意义。

4.0 研究内容述评

纵观所有的21篇文献,虽然研究的结论可能有差异,但总体上可以将动机减退因素归纳为四种外部因素,即教师、学习环境、课程、重要他人因素和一种内部因素,即学习者因素。

4.1 教师因素

动机减退的早期研究是围绕教师不当教学行为与学生课程学习动机之间关系展开的(Gorham&Christophel,1992;Gorham&Millette,1997),结果发现,不当教学行为会削弱学生的学习动机,在二语/外语教育领域的研究也有类似的发现。笔者检索到的21篇文献中有19篇显示教师因素是影响学习动机减退的首要因素,主要体现在以下几个方面:1)教师的英语基本功:如口语水平不高、发音不准确(周慈波、王文斌,2012);2)教学能力:如教学中采用翻译法较多(周慈波,2012),教学方法不吸引学生(张立国,2010;饶素芳,2011),不能很好控制教学进度(梁良,2008)。王君、周乐乐(2012)的研究发现教学能力排在了所有教师因素的首位;3)教师的责任感:如上课不认真、不关心学生是否听懂(庄小荣,2011);4)教师的教学风格(周慈波、王文斌,2012);5)师生关系:如老师是否坦诚、是否以权威自居(刘静,2011)。邓妍祯(2011)将教师因素分为直接和间接两种因素,如师生关系为间接因素;讲课的能力、亲和力、魅力等因素为直接相关因素。教师因素在多数实证研究中被学生认为是动机减退的首要或者重要因素,但也有研究结果与此不同,例如丁晓晖(2010)和庄小荣(2011)研究中教师因素都排在了众多动机减退因素的最后,这说明不同对象和不同环境下,教师的作用在学生眼里是有差异的。例如高年级学生可能对教师依赖性弱于低年级学生,因此他们就不会很看重教师因素对他们英语学习动机的影响(丁晓晖,2010)。

笔者认为教师因素成为动机减退的首要因素,这可能是因为多数研究的对象是学生,而学生在动机减退的问题上可能存在较强的外归因,教师可能成为外归因中最大的那个因子;即便是国外采用教师和学生同题研究的方法,同时问老师和学生:“你认为造成你动机下降的因素是什么?”其结果也发现教师和学生都愿意将动机减退的原因归为对方(Gorham&Christophel,1992)。另外,教学中由于班容量大等因素,造成教师有一些倦怠情绪(唐进,2011),这不免会影响他们的课堂教学,对学生学习英语产生负面效果。教师因素包含的内容众多,教师的言行举止、一举一动都可能成为影响学生动机减退的原因,但这并不意味着教师因素可以无所不包。因此未来研究,应该结合学生学习阶段特点,结合教师的教学特点,恰当地将教师因素包含进来。有些因素,如教师挖苦犯错误的学生,可能是削弱成人和青少年学生动机的共有原因;但有些因素,如教师课后不给学生辅导功课,找不到任课教师,也许对中学生来说更能成为削弱英语学习动机的主要诱因。

4.2 学习环境因素

学习环境是影响学生动机减退的又一重要因素(梁良,2008;丁晓晖,2010;张立国,2010),包括:课堂教学环境(刘静,2011;于佳凝,2011;王君、周乐乐,2012)、学校的硬件条件(如教学设备等)、学生所处的班级的大小以及周围是否具备说英语的条件(刘静,2011;徐幽燕,2013)。这其中教学设备不完善,削弱学生学习动机是研究者提及最多的因素(刘建华,2011;庄小荣,2011;刘建华,2012;汤闻励,2012;于莹,2012;张秀清、张健芳,2012;周慈波、王文斌,2012),其中庄小荣(2011)发现,学生将学校的教学设备陈旧作为削弱自己学习动机的最主要因素。

几乎所有的研究者都涉及到了教学设备、班容量、课堂教学环境(如课堂气氛沉闷)这三个方面,而且其中最突出的是教学设备不完善,这启示我们如何运用现有的设备为教学服务,降低由于设备使用等问题造成学生动机减退的风险。2004年以来,随着大学英语教学改革的深入,多媒体教学设备、自主教学中心走入了大学英语教学课堂;大多数城市中学和县镇中学也配备了多媒体教学设备。教师也在利用这些设备促进英语教学水平的提升,但学生为什么还反应是由于设备问题造成动机减退呢?笔者认为可能是因为教师在使用设备时过多依赖ppt、电子文稿等,忽视了与传统媒体的结合,没有注重开发适合自己教学风格和教学内容的多媒体课件;同时多媒体不是万能机器,在教学中教师也要注意和学生的沟通、交流,创造适合学生的多媒体立体化的学习环境(郭遂红,2005;高艳,2006),降低由于新技术使用对学生动机减退的风险。未来的研究可以对教学设备、教学环境等学习环境内部因素进行深入的质的研究,加深对学习环境影响因素的理解。

4.3 课程因素

21篇实证研究中,有13篇涉及到了课程因素,其中教材的设计和内容(胡卫星、蔡金亭,2010;饶素芳,2011;王君、周乐乐,2012;张秀清、张健芳,2012)、考试成绩(刘建华,2011;张秀清、张健芳,2012)和授课内容 (刘建华,2011;刘静,2011;张秀清、张健芳,2012)是造成学习动机减退的三个最主要的课程因素。其他与课程相关的因素还有课程的设置情况(周慈波、王文斌,2012)和课程性质是选修课还是必修课(刘建华,2011;李永秋等,2012)。

除以上三大因素以外,研究者们还发现同伴和朋友(于佳凝,2011;丁晓晖,2010)以及同学(靳铁柱,2013)这三个重要他人因素也是造成学生动机减退的重要原因。

综上所述,动机减退的外部因素研究包含的范围较广,涉及的方面多,基本上涵盖了所有可能削弱学生学习动机的外部因素。其中教师因素位列榜首,这从另外一个方面也反映了学生对于教师教学的“高要求”和教师对于学生动机“激发”的重要作用。但研究中存在着包含因素过多的风险,也存在缺少深度研究的缺憾。

4.4 学习者因素

学习者因素是2010年以后逐渐纳入动机减退研究的,有的研究者称之为内部因素(李琳,2013)。过去五年的相关研究发现了如下9种学习者因素: (1)学习兴趣(如胡卫星、蔡金亭,2010等);(2)掌握有效学习策略(如李琳,2013等);(3)学习者自尊心(如丁晓晖,2010)和自信心(如于莹,2012等);(4)语言学能(如汤闻励,2012等);(5)对待英语学习的态度和对待英语国家及其文化的态度(如周慈波、王文斌,2012等);(6)个人需求和学习焦虑(如胡卫星、蔡金亭,2010;饶素芳,2011);(7)失败的英语学习经历(如刘静,2011等)、(8)学习目标不明确(如邓妍祯,2011等)和(9)其他因素,如效价、归因(如胡卫星、蔡金亭,2010)。根据Dörnyei (2001)的定义,学习者因素不属于动机减退的研究范围。但笔者发现,国外动机减退研究的内涵从原来关注外部因素为主,扩展到内外部因素结合(刘宏刚,2009),国内学者似乎也注意到了这种变化,在近三年的实证研究中纳入了内部因素,而且内部因素的关注点要远远多于国外研究(国外研究较多关注内在动机、自信心和学习态度),体现了中国研究者在动机减退研究上的贡献。这启示我们对动机减退的理解可以突破Dörnyei的定义,将其看做是外部因素的负面影响而直接导致动机的下降或者是由外部因素引起内部因素的负面变化而导致的动机下降(刘宏刚,2009)。与前面几个其他因素类似,内在因素方面也存在着包含因素过多,“大而全”的危险。因此在未来研究中,可以根据被试的年龄、心理等特点,恰当选择可能的内在因素。

5.0 未来研究展望

国内的动机减退实证研究在过去的五年间经历了从无到有的过程,对于未来的相关研究,笔者提出如下展望:

(1)扩大研究对象,关注中小学生。今后的动机减退研究要更加关注青少年学生,特别是中小学生的动机减退问题。增加大中小学生的横向对比研究,找出中国英语学习者的动机减退共性问题。考虑将家长因素纳入到动机减退研究中。增加师生对于动机减退问题的异同看法的“同题”研究,对比教师和学生在对待学生动机减退问题上的不同和相同点,找出其中规律,丰富国内动机减退研究成果。此外对于不同年级、不同学校类型(示范校和普通学校)以及家庭社会背景因素(如农村还是城市)的考察还有待进一步探讨。

(2)规范研究方法,创新研究手段。未来的研究需要在方法上进一步规范,例如量化研究的问卷设计上要标明问卷的参考出处,同时在处理问卷数据过程中,要进行信效度检验和因子分析,这样才能使最后的研究结果更有说服力。同时也能给后续的研究提供进一步的参考,例如一线的中小学教师可以根据已经发表的文章提供的量表,研究课堂教学过程中的学生动机减退原因,提高教学效果。在具体的研究手段上,有待进一步创新。目前的学习动机研究中,研究者们关注的是意识层面的动机,对于潜意识层面动机还未曾关注(Dörnyei,2001),动机减退研究也是如此。而对于青少年学生,特别是初中生和小学生来讲,他们的潜意识层面的动机减退原因更值得研究者们挖掘,这需要开发新的研究手段,例如采用投射的方法来调查学生潜意识层面的动机减退情况。除了定量研究以外,建议增加系统的定性研究,用动态的眼光来审视动机减退。例如中小学教师可以对英语学困生进行动机减退因素的跟踪研究,记录他们的动机减退过程,反思其中的原因,以便更好地帮助他们重拾英语学习兴趣。

(3)加强深度研究,注重动态变化。过去五年的实证研究从广度上几乎囊括了所有可能影响学生英语学习动机减退的内外部因素。但从研究深度上还缺少某一个因素的纵深研究,例如教师因素中的各个子因素是如何相互作用影响学生学习动机减退的?多因素之间的复杂因果关系研究和内外部因素的联动作用研究还很少见,只有胡卫星、蔡金亭(2010)的文章中对内部因素和外部因素对动机减退行为的综合影响进行了研究,因此加强深度研究迫在眉睫。此外,研究者还应注意加强动机减退的应用性研究,找到克服减退的方法,如培养学生采用适当的动机策略(李昆,2009;高越,2012),帮助学生找回动机(remotivation),提高英语学习的质量。最后,我们需要在动机减退研究过程中,根据自己的研究目的,恰当地纳入需要研究的内外部因素,避免将该研究变成一个无所不包的“大杂烩”(朱晓红,2011)。

参考文献

[1]Chambers,G.Taking the“de”out of demotivation[J].Language Learning Journal,1993,7:13 -16.

[2]Deci,E.L.&R.M.Ryan.Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior[M].New York:Plenum Press,1985.

[3]Dörnyei,Z.Teaching and Researching Motivation[M].Harlow:Longman,2001.

[4]Dörnyei,Z.Research Methods in Applied Linguistics:Quantitative,Qualitative,and Mixed Methodologies[M].Oxford:Oxford University Press,2007.

[5]Gorham,J.&D.M.Christophel.Students' perception of teacher behaviors as motivating and demotivating factors in college classes[J].Communication Quarterly,1992,40(3):239-252.

[6]Gorham,J.&D.M.Millette.A comparative analysis ofteacherand studentperceptionsof sources of motivation and demotivation in college classes[J].Communication Quarterly,1997,46 (4):245-261.

[7]Sakai,H.&K.Kikuchi.An analysis of demotivators in the EFL classroom[J].System,2009,37(1):57-69.

[8]邓妍祯.大学英语学习动机减退问题初探[J].长春理工大学学报,2011,(9):140-141.

[9]丁晓晖.基于中职生英语学习负动机问题的调查研究[J].职业,2010,(12):168-169.

[10]高艳.基于计算机网络的英语多媒体教学模式实验与思考[J].山东外语教学,2006,(1):64-67.

[11]高越.国内外二语动机策略研究述评:回顾与展望[J].山东外语教学,2012,(2):62-67.

[12]郭遂红.多媒体投影环境下的英语课堂教学模式探讨——大学英语教学改革实证研究[J].山东外语教学,2005,(1):80-83.

[13]胡卫星,蔡金亭.英语学习动机减退的模型构建[J].外语教学,2010,(3):41-44.

[14]靳铁柱.非英语专业大学生听力习得负动机因素研究[J].北京交通大学学报(社会科学版),2003,(1):123-128.

[15]李昆.中国大学生英语学习动机调控策略研究[J].现代外语,2009,(3):305-313.

[16]李琳.大学英语学习者负动机内部影响因素实证研究[J].解放军外国语学院学报,2013,(2):65-69.

[17]李永秋,李小藏,陶丽蓉.理工科专业大学生英语学习动机缺失因素研究[J].海外英语,2012,(21):95-97.

[18]梁良.大学英语课堂中的动机削弱初探[J].天津工程师范学院学报,2008,(3):75-78.

[19]刘宏刚.外语教学中的负动机研究:回顾与反思[J].语言学研究,2009,8:182-191.

[20]刘建华.高中生英语学习动机减退实证研究[J].海外英语,2011,(12):47-48.

[21]刘建华.高职院校学生英语学习动机减退实证研究[J].现代阅读(教育版),2012,(10):55-57.

[22]刘静.英语专业大学生动机衰现象研究[J].广东海洋大学学报,2011,(5):95-99.

[23]饶素芳.高职非英语专业学生大学英语学习动机削弱现象研究[J].读与写(教育教学刊),2011,(5):43-44.

[24]汤闻励.非英语专业大学生英语学习“动机缺失”研究分析[J].外语教学,2012,(1):70 -75.

[25]唐进.大学英语教师的工作倦怠研究[J].山东外语教学,2011,(5):56-61.

[26]王君,周乐乐.英语分级教学中的学生去动机因素调查分析[J].长春工程学院学报(社会科学版),2012,(4):107-109.

[27]徐幽燕.大学生英语学习动机缺失原因调查分析[J].中国西部科技,2013,(1):84-85.

[28]于佳凝.高中生英语学习动机减退研究——以某地农村高中为例[J].科技信息,2011,(33):389-390.

[29]于莹.远程网络教育英语学习者负动机因素与应对策略研究[J].中国电化教育,2012,(9):48-53.

[30]张立国.中医院校英语学习动机缺失调研及其对英语教学的启示[J].长春中医药大学学报,2010,(2):319-320.

[31]张秀清,张健芳.高职生英语学习负动机因素实证研究[J].湖北师范学院学报(哲学社会科学版),2012,(6):124-127.

[32]周慈波.中日大学外语学习者负动机影响因子对比研究[J].宁波大学学报(人文科学版),2012,(3):51-55.

[33]周慈波,王文斌.大学英语学习者负动机影响因子调查研究[J].中国外语,2012,(1):48 -55.

[34]朱晓红.回眸与前瞻:学习动机缺失研究[J].南京师大学报(社会科学版),2011,(3): 126-131.

[35]庄小荣.大学生英语学习动机削弱因素[J].辽宁科技大学学报,2011,(5):531-536.

Quantitative Research on Chinese Learners'English Learning Demotivation: Reviews and Reflections

LIU Hong-gang

(School of Foreign Languages,Northeast Normal University,Changchun 130024,China)

With views from research design and findings,this current paper reviewed 21 carefully-selected empirical studies published on the academic journals in China from 2008-2013.It was found that the reviewed studies (1)targeted on the students at tertiary levels with little attention to high school and primary school students;took quantitative-orientated research as the major research method without systematic qualitative research;seldom presented reliability and validity of questionnaires;(2)produced results which can be grouped into teacher factors,learning environment factors,course factors,important-others factors and learner factors.The paper finally suggested that the future demotivation research should place more care on teenagers and the designs of instruments,do more in-depth qualitative research,conduct more on the complex interaction of different factors,and take more creative research methods.In addition,future studies are recommended to involve relevant demotivators into research in order not to turn demotivation research into a trash.

Chinese English learners;English learning demotivation;quantitative research;reviews and reflections

H319

A

1002-2643(2014)05-0068-05

2013-10-10

本文为全国教育科学规划教育部青年课题“中国农村初中生英语学习动机减退研究”(项目编号:EHA120375)的阶段性成果。

刘宏刚(1978-),男,汉族,辽宁沈阳人,博士,副教授。研究方向:社会语言学、第二语言习得。