基于语料库的汉英会议口译中模糊限制语的应用研究

潘峰

(上海交通大学 外国语学院,上海 200240)

基于语料库的汉英会议口译中模糊限制语的应用研究

潘峰

(上海交通大学 外国语学院,上海 200240)

本文应用语料库的方法对记者招待会汉英口译中模糊限制语的应用进行研究,结果发现口译英语比原创英语口语显著少用模糊限制语,但却比笔译英语显著多用模糊限制语。对翻译过程的研究表明,相对笔译而言,译员在口译过程中更为频繁地主动增添模糊限制语。本文接下来从模糊语的功能和口译的特点、口笔译文本的文体差异、英汉语言修辞传统差异的角度解释了其成因。

语料库;语料库汉英会议口译;模糊限制语;应用

1.0 引言

模糊限制语(hedge)是指说话者或主语用来表达命题真值的不确定性或对命题真值缺乏绝对承诺的任何语言手段。从语义角度来说,模糊限制语可视为认识情态的一部分,即表达不确定性或怀疑的认识情态,认识情态是指“说话者用来明确限定自己对命题真实性承诺的任何话语……即为认知上情态或情态化的话语。”Lyons(1977:797)从功能的角度说,模糊限制语可在书面及口语交际的不同语境下执行相应的语用及人际功能,如缓和语气、表达尊重等,因而模糊限制语常被讲话者有意用作一种言语策略来实现特定的话语目的。

长期以来,对模糊限制语应用的实证研究多集中于学术写作文体(Hyland,1996、1998a;Vold,2006等)、一语或二语习得(Hyland,2000;余盛明,2012)等领域。然而,由于条件所限及重视程度不足等原因,学界对于翻译过程中尤其是口译过程中模糊限制语的实证研究却相当匮乏,尚未有研究揭示口译活动中译员对模糊限制语应用的典型性特征及其是否与书面翻译有所差异。本文拟利用汉英会议口译语料库,在分析大量真实语料的基础上,对口译活动中模糊限制语的应用开展实证研究,比较其和原创英语及书面翻译英语的差别。

2.0 文献回顾

模糊限制语一词作为一个语言学术语最早出现在Lakoff(1973)的文章中,被定义为“为了把事情弄得更模糊或不那么模糊”的词或短语,如sort of,kind of,relatively,somewhat等,主要用于修饰成员在集合中的类属程度。随后,学界开始从语用角度定义模糊限制语并研究其在各类文体及语域中的应用,该概念也随之扩展到翻译研究中来。

Peterlin(2010)基于一个学术写作语料库,对比了译自斯洛文尼亚语的翻译英语和原创英语中模糊限制语的应用,发现两者之间存在巨大差异:翻译英语中的频次只有原创英语的一半且模糊手段的种类更为有限。作者还进一步对may和might这两个例子的译文和原文进行比较,结果发现30%的may和might是由译者在翻译过程中进行增添的。

Kranich(2011)运用语料库的方法,对英语科普读物、德语翻译及德语原创科普读物中的模糊限制语进行研究时发现,英语文本比德语原创文本显著多用模糊限制语且更为偏好低可能性的认识标记,相反,德语文本则明显偏好高可能性的认识标记。德语翻译文本则处于二者之间,显示出一定程度上既遵从德语的文本规约又受到英语规约迁移的的影响。

Hu&Cao(2011)同样基于语料库的方法对应用语言学核心期刊中的汉语摘要、译自汉语的英语摘要及原创英语摘要进行研究发现,英语原创摘要中比汉语摘要显著多用模糊限制语,而翻译英语摘要则介于两者之间。

上述研究阐述了模糊限制语在翻译文本中的应用及其与原创文本的区别,但尚存在两个问题:1)这些研究多集中于学术写作文体上,且均以笔译语料为研究对象。对于口译话语以及学术写作以外的其它语域中模糊限制语应用的研究极为匮乏,尚未有研究揭示口译话语与原创口语在模糊语的应用上是否存在区别;2)除此之外,不同的语言转换过程(如笔译和口译之间)是否会影响译文中模糊限制语的应用目前尚未可知,如果有,其成因为何,目前尚未有过类似研究。有鉴于此,本文拟利用语料库手段对汉英会议口译中模糊限制语的应用进行实证研究,以期回答上述两个问题。考虑到研究的便利性,且“词汇选项代表本族语者语言使用中最频繁的方式来表达怀疑、试探及情感”(Hyland,1994),本文参照Hyland(1996)将模糊限制语限定为表达不确定性认识情态的词汇手段。

3.0 研究设计

3.1 语料选取

本文以记者招待会汉英口译语料库(Chinese-English Conference Interpreting Corpus,以下简称CECIC)最新的3.0版本为研究平台。CECIC 3.0版目前库容为1,100,807字/词,共由三个子库构成:1)记者招待会汉英口译平行子库,收录1989至2011年间经转写过的中国政府记者招待会汉语原文及其英译语料,共计436,196字/词;2)政府工作报告汉英平行子库,收录1992至2010年间经转写过的中国政府工作报告及其英译语料,共计440,163字/词;3)记者招待会英语原创语料子库,收录1989至2011年间美国政府记者招待会的原创英语转写语料,共计223,728词。这三个子库的英语语料均为20万词左右,时间跨度也基本一致,话题主要涵盖中美两国在政治、经济、军事、外交等方面的内容。通过将口译英语与原创英语口语、口译英语与翻译英语的对比将可分别回答上述提出的两个问题。

3.2 研究方法与步骤

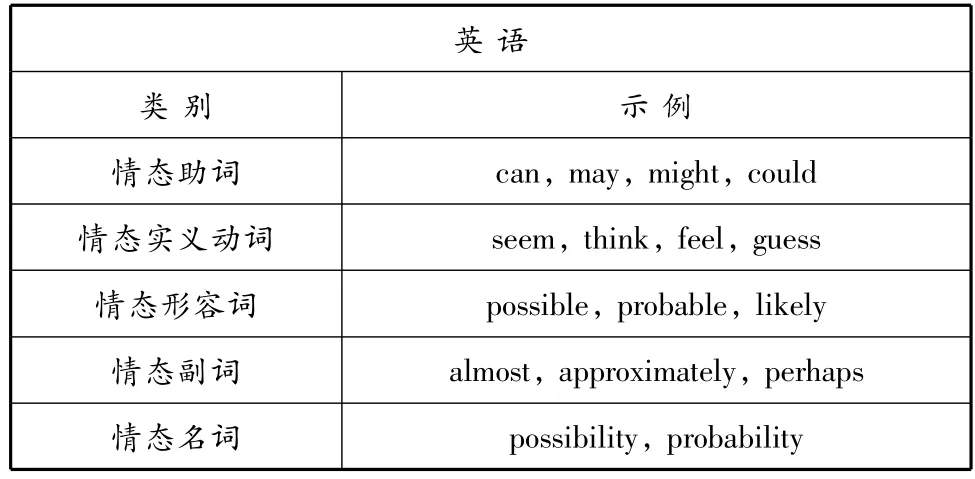

对于任何文本语言特征研究最直观的方法是将其看做一种文本内在现象,即把文本作为一种产品来关注。因此,本文首先把模糊限制语视为文本的一种内在语言特征,并考察其在三子库英语文本中的应用情况。具体为:本文以Hyland(1996)和Varttala(2001)对于英语中模糊限制语词汇手段的列表为出发点编码出本文所定义的英语模糊限制词汇,并按照其语法属性分为情态助词、情态实义动词、情态形容词、情态副词及情态名词五大类,详见表1。然后,利用ParaConc软件分别检索这些词汇并置于语境下逐个手工分析以确保它们符合本文的定义——表达不确定性的认识情态,因为“任何充分的处理必须把语境考虑进去”。(Lakoff,1973:484)在分别筛选出符合本文定义的词汇并归类之后,我们分析模糊限制语在三子库英语文本中的分布情况及频次,比较结果将直观地揭示口译英语与原创英语以及翻译英语之间的异同。

表1 英语模糊限制语的分类

然后,在对比统计的基础上,我们分别就口译英语与翻译英语、口译英语与原创英语在模糊语应用上的差异进行动因分析。前两者之间的差异可能通过对翻译/口译过程的进一步考察得以揭示,即考察译文的模糊限制语与汉语原文的对应关系;后两者之间的差异则可通过语言对比等相关理论进行阐释。

4.0 结果与讨论

4.1 英语文本中模糊限制语的应用

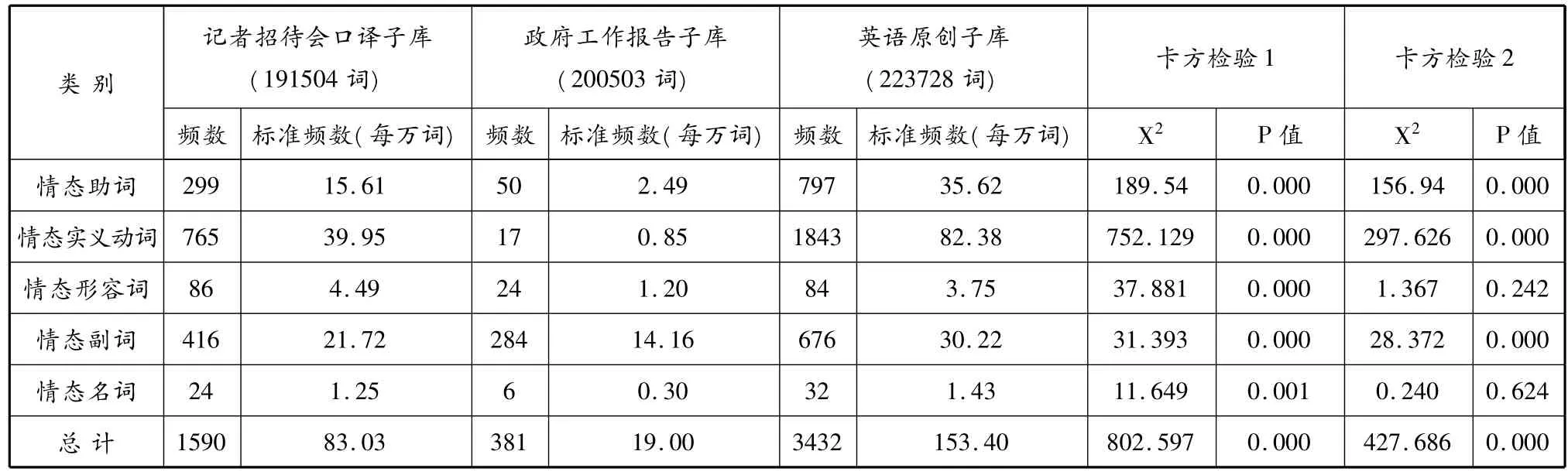

我们应用ParaConc软件分别检索出三子库的英语文本,并检验相互间差异,具体见表2。

表2 英语文本中模糊限制语的应用

根据表2,口译英语文本中模糊限制语的总频次为1590次,显著高于工作报告子库英语文本的381次,但却远低于英语原创文本的3432次。口译文本中频次最高的前10个模糊限制词分别为think (427),believe(240),would(144),quite(88),may (83),possible(57),about(38),maybe(34),seem (34),can(32),主要为实义动词、情态助词和副词,且由表2计算可知,此三类模糊语共计1480次,占口译模糊语总数的93.1%。相比之下,工作报告子库中频次最高的5个模糊限制词均为副词:basically (83),mainly(54),relatively(27),fairly(26),around(18),由表2可知,副词是该子库中使用频次最高的一类(284),共占总数的74.5%,这与工作报告子库偏好使用正式程度较高的副词有关。相较而言,原创英语子库频次最高的10个词则为 think (1272),would(426),believe(259),might(116),seem(100),may(97),quite(83),could(69),probably(62),pretty(60),主要为情态助词、实义动词及副词,这与口译子库类似,如表2计算可知,此三类共占总数的96.6%。其中,最显著的为认识实义动词think和believe,这是因为美国发言人在记者会上频繁应用限定性短语“I think”或“I believe”。此外,口译子库与原创子库在情态形容词和情态名词的使用上均较少,二者在此两类上并无显著差异。据此,本文发现,只就文本自身而言,口译子库中英译文本内的模糊限制词总数量远高于笔译子库中英译文本的相关频次,但却显著低于原创英语口语中的总频次。

4.2 动因分析

4.2.1 英语模糊限制语与汉语原文的对应

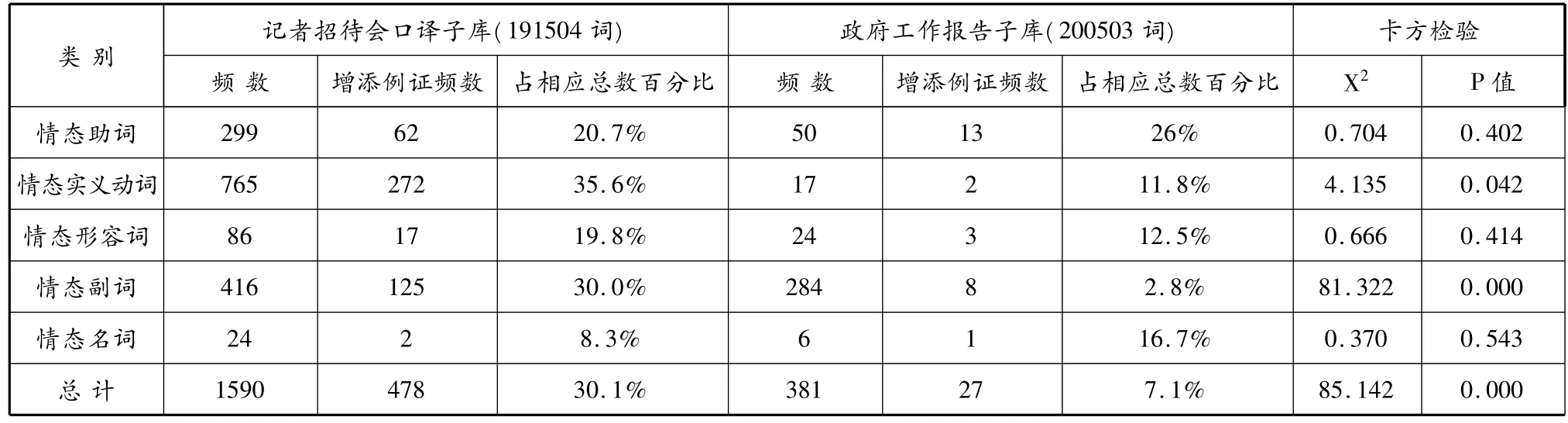

在这一小节,为了考察为什么口译译文比工作报告译文显著多用模糊限制语,并探究该差异是由于口译过程的特殊性还是受汉语原文迁移的影响?我们分别考察了口译译文和工作报告译文的模糊限制语与各自汉语原文的对应关系,统计结果见表3:

表3 英译文本中译员主动增添的模糊限制语频数

根据表3,口译中译员频繁在英译文本中主观增添模糊限制语以达到特定话语目的,其频数为478次,共占总数的30.1%,相比之下,工作报告子库中显化例证频数仅为27次,占据总数的7.1%,口译中主动增添频次及百分比均远大于工作报告翻译。但就各类别而言,口译英语文本只在副词及实义动词类上与工作报告翻译有显著差异(P值均<0.05),这可能与工作报告翻译中其它三种类别模糊限制语的频次均较小有关。口译过程中,译员最频繁显化的10种模糊限制词为:think(166),believe(79),may(35),quite(26),about(20),maybe (16),seem(15),might(14),possible(14),can (10)。其中,译员频繁在口译时添加限定性短语“I think/I believe”,这也是为什么实义动词类在显化总数中占据较高比例(35.6%)的主要原因。副词类模糊限制语则是显化种类最丰富的一类词(共24种),其中译员经常在数字短语前增添以下修饰词about/around/almost(相应频次分别为20/4/3)或在形容词前添加各种修饰语 quite/maybe/mainly/ somewhat/kind of/nearly(相应频次分别为26/16/7/ 6/5/4)等词。相比之下,工作报告子库中,显化频次较高的模糊限制词则为may(7),could(4),can (4),relatively(2),sometimes(2),其中情态助词的增添频次较高,多用于显化原文语义。除此之外,工作报告子库中的模糊限制语大多与汉语原文对应。

上述平行对比表明,口译英语模糊限制语频次高于书面报告翻译英语,这与译员在口译中频繁主动增添模糊限制语有关(30.1%),相较而言,笔译员主动增添较少(7.1%)。接下来,本文拟从两个方面,分别阐述为什么口译比笔译中译员显著多用模糊限制语以及为什么口译英语在模糊语的应用上不及原创英语口语。

4.2.2 模糊限制语的功能

一方面,口译比书面报告翻译更多应用模糊限制语,表现为译员在口译中更多地主动增添模糊限制语,这与模糊限制语在口译活动中所能执行的功能密不可分。韩礼德(2008:28-31)将语言所能执行的功能分为三种:概念功能、人际功能和语篇功能,相应地,模糊限制语在语言的使用中也可以执行这三种功能。定义为词汇项目的模糊限制语在记者招待会汉英口译过程中主要执行概念功能和人际功能。模糊限制语的概念功能主要是指其能使命题陈述更符合外部世界的真实表征(如 somewhat/almost)或表明命题内容只是一种观点而非某种事实性(factual)的陈述(如think/seem),从而强调主观认知上的不确定性。模糊限制语的人际功能主要与“面子”有关,是指其能够通过缓和语气而达到保护对方面子的功能或通过限定承诺而达到保护己方的面子。这种面子可分为积极面子和消极面子两种(Brown&Levinson,1987),前者指说话人有使自己获得他人接受与喜爱的需要,后者指听话人不希望自己被强加或渴望获得尊重的需要,Brown&Levinson指出在表达可能会被认为是无礼或威胁性话语时,模糊语是一种可令语言变得更为礼貌的方式。

众所周知,记者招待会口译活动具有即时性和在场性特点。即时性指口译员需要在发言人讲完话后即刻将其话语翻译成英语。由于记者的提问内容具有多样性且发言人无法预测可能会出现的问题,因此发言人的答问常常是即兴的,有时甚至是不连贯的,不可避免包含许多的不确定性与个人的揣测,模糊限制语是一种合适且必要的手段来表达此种不确定性并传递适度的承诺,因此口译的汉语文本中模糊限制语频数远高于工作报告子库的汉语文本。同时,在汉英口译过程中,译员可通过语气声调等因素感知发言人话语里所传递的不确定性或推断发言人的观点只是某种个人陈述时,在理解原话语意图的基础上并在译语中重新组织语言时,口译员频繁主动“增添”模糊语用于显化原文所要表达的不确定语义或用来限定承诺。通过模糊限制语的此种概念功能,译员可更为准确地转述意义,赋予话语更大的商讨空间,“使自己更具说服力”(Channell,2000:179),从而避免犯错误,达到保护自己及委托人的目的。

此外,口译还具有在场性的特点,在场性指发言人和口译员均面对着在场的听众进行讲话与翻译。在答记者问的过程中,发言人还常常表达异议或批评,且其批评的对象常是在场的记者尤其是外国记者,因此为了照顾记者的面子并为了交际的顺利进行,有必要在批评的同时利用一些修辞手段来缓和语气。与此同时,译员在判断发言人语气及意图的基础上,除忠实对应原文外还时常在译文中增添模糊限制语用于显化原话语的真实语气,或在重新组织原文结构之时添加模糊限制语以达到与原文同样的语用效果。此举可通过模糊限制语的人际功能实现:一来通过模糊所指既保全了听众的消极面子,二来通过限定承诺也维护了己方的积极面子,即谦逊原则,避免自己索取太多而使听众处于不利的地位。正如Channell(2000:190)指出“模糊是一种在特定文化中遵循礼貌原则且不伤及面子的方式”。相比之下,工作报告翻译则不具有在场性的特点,其读者为潜在的一般大众,并不与作者/译者直接面对面交流,因此在用词的礼貌度上无需顾及听众的亲身感受。下文的例1、例2分别体现了译员增添模糊限制语用来显化发言人话语中的不确定性和用来保全双方面子的意图:

例1.温:进城的农民工啊一般保持在1亿2千万。

I/Wen:The size of migrant workers who seek job opportunities in cities normally is kept around 120 million.(2003年温家宝记者招待会)

例2.朱:你讲的这个例子很风趣。但是跟我的讲话风马牛。

I/Zhu:I think you have raised a very vivid and interesting example of the estranged wife when posing your question.But I think it is dramatically different from the point....(2000年朱镕基记者招待会)

例3.朱:但是,你必须看到我们反腐败所取得的重大的成绩啊。

...I/Zhu:However,I do not[[think]]that one should fail to see the significant progress we have made in this regard<revision>of corru...of counting</revision> down on corruption.(2000年朱镕基记者招待会)

例1中的around对应Hyland所述的准确性导向型模糊限制语,即译员增添around用于使发言人的表述更加符合客观世界中的真实数量,从而达到准确表述的目的。显然,此处译员通过推断,显化了发言人隐含的意义。例2和例3中的think对应读者(此处应为听者)导向型模糊限制语,即译员考虑到自己话语的交际效果,通过添加I think而表明上述只是发言人个人的看法,从而限定了承诺并缓和了批评语气,为听者的可能反应留下反馈空间。通过此举,译员可维护双方的面子:运用模糊限制语缓和批评与反对的口气(如例2),从而使自己获得他人的喜欢,即保护己方的积极面子;运用模糊语减少对他人的强加(如例3),即保护对方的消极面子。

另一方面,口译文本比书面报告翻译文本多用模糊限制语可能与二者文体上的差异有关。口译原文毕竟属于口头交际,其话语转瞬即逝,讲话内容通常针对具体事情一事一议,代表发言人个人看法而非政府正式决定,因而具有时宜性与非正式性。正是如此,这种非正式的口语文体往往包含较多的模糊限制语。相反,政府工作报告为政府正式对外发布的书面公文,内容涉及当年工作任务及政府自身建设等方面,其在某种意义上具备法规的性质,并对外具有约束力,因而在表述上往往精确严谨,避免含糊不清或模糊其词。从这个意义上讲,政府工作报告会尽量避免使用模糊限制语,因而其总频数偏少。4.2.3语言修辞传统(rhetorical conventions)的差异

尽管口译英语文本比书面翻译英语文本多用模糊限制语,但却显著少于原创英语文本,这显示了口译/翻译文本受到了源语文本的干扰。Hu&Cao (2011)认为汉语与英语所处的宏观社会文化语境上的差异可能解释两种语言在模糊限制语应用上的多寡,即两种语言有着不同的修辞规约及盛行的说理风格。相对而言,英美文化看重这样的认识实践:诸如质疑自己同时也质疑他人的观点与看法,独立地评价所获取的知识,以及把参与辩论及正式的讨论来作为知识构建的标准。即,英美文化注重在与他人的辩论过程中来获取知识并构建真理。在这种文化传统的影响下,美国记者招待会上发言人在表达自己的观点与评价时,可能考虑到有必要对潜在的反驳与质疑作出预测,因而频繁利用模糊限制语来表明命题并非绝对性的而只是推测或个人观点,并且试图通过模糊语的应用来与听众之间搭建一种对话,邀请听众积极参与到对话中来,而非把他们置于被动的接受角色。一个最明显的例子即为美国政府发言人极为频繁地应用限定性短语I think/believe(频次分别为1272/259),当插入此类语用标记时即表明说话人在积极地把听众当作潜在的对话方,把自己的讲话看做一种互动的交际,并邀请听众来共同参与构建这种对话。以此类推,原创英语中其它各类模糊限制语频数也比口译英语要高很多,这可能解释了为什么美国发言人的讲话中模糊限制语的总频数较高。

相比之下,汉语文化传统似乎有着这样的认知信仰“口头争辩及讨论对于认识真理和事实是无用的”(Peng&Nisbett,1999:747),因为真理本身是不言自明的,无需要争辩。汉语言文化传统培养对于本质及权威性知识的尊重,在推理时更多依赖经验知识而较少依赖形式逻辑。受到这种文化传统的影响,汉语在表述观点时倾向于使用非辩论性的语言,较少关注可能存在的反驳,因而相对少用模糊语言。(Hu&Cao,2011)记者招待会是国家领导人向记者(尤其是国外记者)及民众进行答疑的正式场合,有必要来展现一定程度的确定及自信。考虑到上述文化传统及场合的特殊性,当发言人表达观点与判断时,通常需要通过一定的肯定语气来传递权威以及自己判断的可信性,从而说服听众。通过减少使用模糊限制语,发言人可明确自己的态度并传递命题的可信度,达到告知及说服的目的。例如,同样以汉语表个人观点的短语“我想/认为/觉得/看”(频次分别为223/207/55/27)为例,其在汉语原文中的应用总频数(512)上远少于原创英语对应的“I think/ believe”的总频数(1531),后者约为前者的三倍,表明发言人更多地在进行断言并维护权威,而相对较少预测听众可能的反应。表2和表3的统计结果亦表明口译汉语原文本相较英语原创文本而言明显少用模糊限制语,这可能对口译的英译文本产生影响。

此外,相关的语言对比研究亦表明英语相较于汉语而言在模糊限制语的应用上更为丰富且频繁: Hu&Cao(2011)的研究表明,汉语学术文章相较于英语而言,更少使用模糊限制语(hedges)而更多使用强化语(boosters),即汉语展现出更高程度的确定性、信心及承诺;Wong(2009)基于LCMC语料库研究现代汉语中认识实义动词类的模糊限制语,他发现确信程度高的实义动词占据明显多数,在与Hyland(1998b:128)对英语模糊限制语的研究进行对比后,他认为汉语作者倾向于作出肯定性而非试探性或推测性的预言。

5.0 结语

本文应用语料库方法对记者招待会汉英口译语料、政府工作报告英译语料及美国政府记者招待会原创中模糊限制语的应用进行研究,结果发现:一方面口译语料中总频次显著大于工作报告英译语料,另一方面,口译英语中模糊语频次显著少于原创英语口语。通过对语言转换过程的考察,本文发现前一差异与口译过程中译员频繁主动增添模糊限制语有关,而工作报告翻译中主动增添频次相对较小。最后,本文分别结合模糊限制语的功能与口笔译的特点、口译文本和笔译文本的文体差异、以及汉英修辞传统上的差异解释了上述发现的动因。

[1]Brown,P.&S.Levinson.Politeness:Some Universals in Language Usage[M].Cambridge: Cambridge University Press,1987.

[2]Channell,J.Vague Language[M].Shanghai: ShanghaiForeign Language Education Press,2000.

[3]Hu,G.&F.Cao,F.Hedging and boosting in abstracts of applied linguistics articles:A comparative study of English and Chinese medium journals[J].Journal of Pragmatics,2011,43:2795-2809.

[4]Hyland,K.Hedging in academic writing and EAP textbooks[J].ESP,1994,13(3):239-256.

[5]Hyland,K.Talking to the academy:Forms of hedging in science research articles[J].Written Communication,1996,13(2),251-281.

[6]Hyland,K.Boosters,hedges,and the negotiation of academic knowledge[J].TEXT,1998a,18(3):349-382.

[7]Hyland,K.Hedging in Scientific Research Articles[M].Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,1998b.

[8]Hyland,K.Hedges,boosters and lexical invisibility:Noticing modifiers in academic texts[J].Language Awareness,2000,9(4):179-197.

[9]Kranich,S.To hedge or not to hedge:the use of epistemic modal expressions in popular science in English texts,English-German translations,and German original texts[J].Text&Talk,2011,31 (1):77-99.

[10]Lakoff,G.Hedges:A study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts[J].Journal of Philosophical Logic,1973,2(4):458-508.

[11]Lyons,J.Semantics[M].Cambridge:Cambridge University Press,1977.

[12]Peng,K.&R.E.Nisbett.Culture,dialectics,and reasoning about contradiction[J].American Psychologist,1999,54:741-754.

[13]Peterlin,A.P.Hedging devices in Slovene-English translation:A corpus-based study[J].Nordic Journal of English Studies,2010,9(2): 171-193.

[14]Varttala,T.Hedging in Scientifically Oriented Discourse:Exploring Variation According to Discipline and Intended Audience[D].Universitatis Tamperensis,2001.

[15]Vold,E.T.Epistemic modality markers in research articles:A cross-linguistic and cross-disciplinary study[J].International Journal of Applied Linguistics,2006,16(1):61-87.

[16]Wong,M.L-Y.Hedging in Chinese writing:A corpus-driven study of epistemic lexical verbs[J].Language Forum,2009,35(2):39-55.

[17]韩礼德.功能语法导论(第三版)[M].北京:外语教学与研究出版社,2008.

[18]余盛明.英语缓冲语的语用发展[M].北京:科学出版社,2012.

全国翻译教学与研究论坛暨山东省国外语言学学会翻译学专业委员会2014年会会议通知

为进一步推动翻译教学与研究的深入发展,加强国内翻译研究工作者的交流与合作,深化翻译跨学科研究,探索新的研究途径,2014年10月17-19日在青岛大学召开“全国翻译教学与研究论坛暨山东省国外语言学学会翻译学专业委员会2014年会”。大会将邀请国内翻译界知名专家学者参加并作会议发言。诚邀您拨冗出席。

大会议题:

1.翻译教学、测试及职业化发展 2.中国文化经典外译与传播 3.应用翻译学——理论与实践4.文学翻译方法论与文学翻译批评 5.翻译研究新途径探索

报到地点和时间:

青岛大学国际学术交流中心(地址:青岛市宁夏路308号)

2014年10月17日8:00-22:00

联系人: 张静:0532-85950399 王健敏:0532-85952937

A Corpus-based Study of the Application of Hedges in Chinese-English Conference Interpreting

PAN Feng

(School of Foreign Languages,Shanghai Jiao Tong University,Shanghai 200240,China)

This paper investigates the application of hedges in Chinese-English conference interpreting based on a corpus.It is found that the frequency of hedges in interpreted English is significantly lower than that in original English discourse,but markedly higher than that in translated English.By exploring the translation/interpretation process,it is found that interpreters more frequently add hedges in interpreting process than translators in translating process.The paper then explores the motivation for the differences from several aspects:the functions of hedges and characteristics of interpreting process,the genre difference between interpreted texts and translated texts,and the different rhetorical conventions between Chinese and English.

corpus;Chinese-English conference interpreting;hedges;application

H059

A

1002-2643(2014)04-0024-06

2013-12-06

潘峰(1987-),男,汉族,河南信阳人,在读博士。研究方向:翻译学。