非传统流行区布鲁菌病3例诊疗分析

王小涛

在我国,布鲁菌病流行呈地域性分布,以往主要集中在内蒙古、东北、西北、青藏高原等牧区。湖北省宜城市地处鄂西北,并非传统的布病流行区,近年来确诊了3例布鲁菌病患者。现结合宜城市人民医院收治的3例布病患者并复习国内外相关文献资料,对其临床诊断与治疗进行分析,以提高对布鲁菌病的认识。

1 病 例

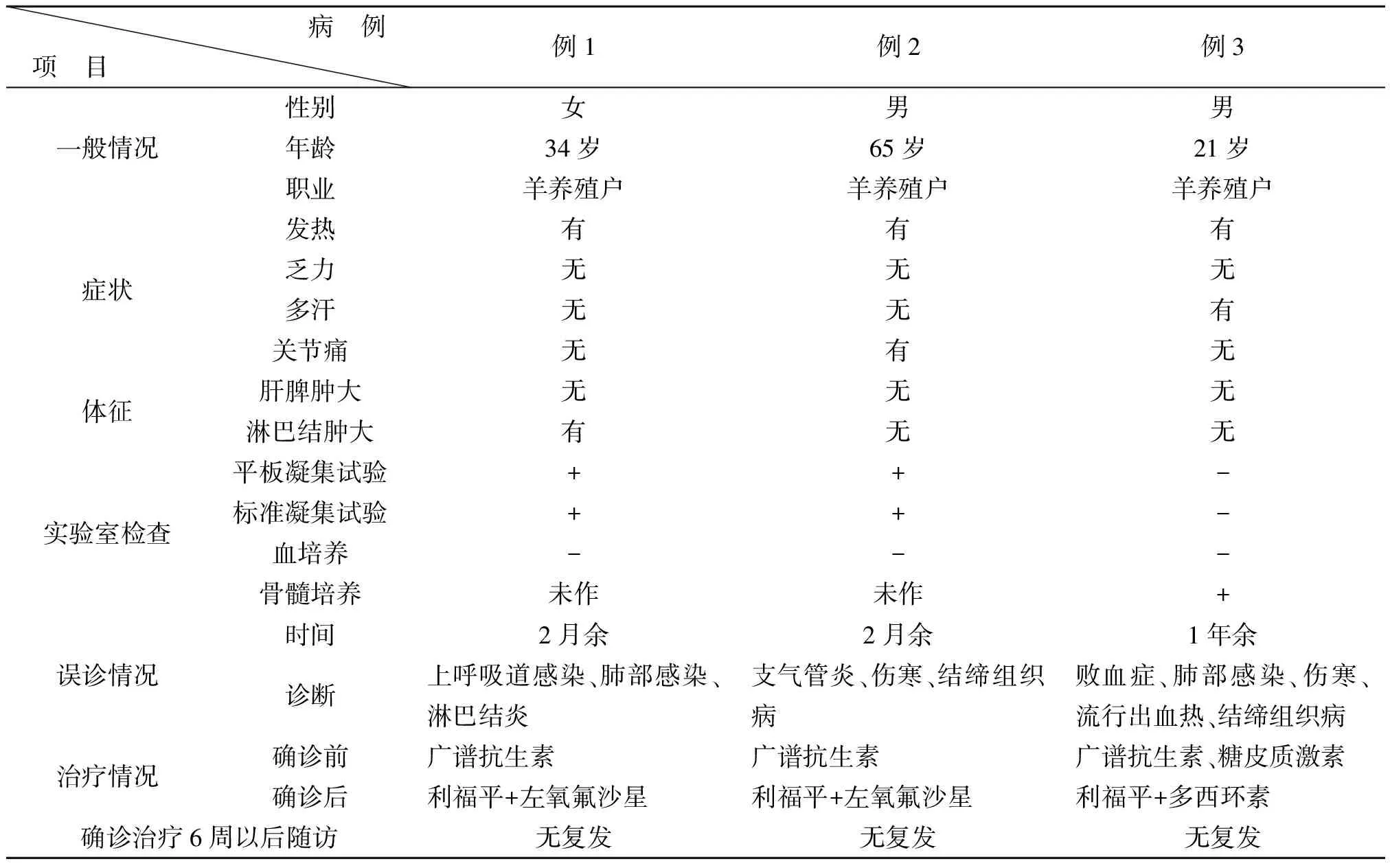

我院3例布鲁菌病患者诊治情况,具体见表1。

表1 3例布鲁菌病患者诊治情况

2 讨 论

布鲁菌病是世界范围内发病率最高的人兽共患传染病,年新发病例50万[1]。其传染源主要是布鲁杆菌感染的羊、牛、猪等牲畜,传播途径可由屠宰病畜、病畜接生等职业接触,或经胃肠道、破损的皮肤、呼吸道、眼黏膜、性器官黏膜等非职业途径感染。有资料表明病羊是我国布鲁菌病的主要传染源[2],本研究中的3例患者均为羊养殖户,与羊有密切接触史。布鲁菌病典型的临床症状有间歇性波状发热、乏力、多汗、关节痛和肝脾淋巴结肿大。近年来,该病逐渐从流行区向非流行区曼延,并出现了多发、分散的点状流行,且症状呈非典型性,加大了临床医生诊断难度,极易导致误诊误治,使病情延误、慢性化甚至致残。代丽华等[3]指出,布鲁菌病从发病到确诊平均时间为41 d。本研究中,例1和例2患者用了2月余,例3患者用了1年以上。3例患者在确诊前分别被诊断过其他细菌性感染性疾病,使用了广谱抗生素、糖皮质激素、解热镇痛等药物,干扰了布鲁菌病典型症状的出现。目前非流行区布鲁菌病主要临床特征是无规则发热,且使用广谱抗生素后体温仍不正常或正常一段时间后再次上升。本研究中的3例患者均有此临床特征,而乏力、多汗、关节痛和肝脾淋巴结肿大等症并非必备表现。赵正华等[4]观察了24例布鲁菌病,认为发热是其常见症状,多汗是其特征性症状。值得警惕的是,布鲁菌病也常并发呼吸、神经、血液等系统症状[3,5-6]。布鲁菌病其本质特点是具有反复发作性菌血症的一种疾病,血培养对其诊断应有意义,但本研究中的3例患者血培养均为阴性,提示血培养阳性率低,与刘庆鹏等[7]研究结果一致。分析原因可能与患者确诊前使用过广谱抗生素有关,而且布鲁杆菌血培养要求条件苛刻,生长相对缓慢,容易被其他杂菌菌落所掩盖。例3患者血培养阴性,骨髓培养出马耳他(羊)布鲁杆菌,提示骨髓培养在布鲁杆菌病病原分离上有重大意义,尤其对误诊时间长、使用抗生素时间长的患者。目前国内疾控部门(CDC)以血清虎红平板凝集试验作为筛查试验,以标准试管凝集试验(SAT)作为确诊试验。但在临床上要注意具体分析,例3患者CDC的试验结果为虎红平板凝集试验阴性;标准试管凝集试验滴度低于1∶100,曾在临床诊断上造成困扰。造成此试验结果的原因可能与患者长期使用糖皮质激素有关。总之,非传统流行区临床医生一定要加强理论学习,扩大诊断思路,针对临床上不明原因发热患者,一定要详细掌握患者的居住地、职业、动物饲养史或接触史等流行病学资料。如有羊、牛等牲畜接触史,及时完善病原分离、标准试管凝集试验、补体结合试验、抗人球蛋白试验等[8],避免对布鲁菌病的误诊,或尽量缩短误诊时间,减轻患者精神痛苦和经济损失。

布鲁杆菌感染人体后主要在网状内皮系统的细胞内繁殖,很难根治且易复发,故治疗上要求抗生素的细胞穿透力强,联合应用、长疗程或多疗程治疗[9]。目前国内外大多以多西环素(100 mg,每日2次,持续6周)和利福平(600~900 mg/d,持续6周)为基础用药,联合氨基糖苷类或头孢三代或喹诺酮类中的1种。也有报道左氧氟沙星和甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲噁唑联合抗感染治疗,取得较好的疗效[10]。本研究中,例1和例2患者确诊后采用利福平联合左氧氟沙星治疗6周,效果良好;例3患者入院时用利福平+左氧氟沙星+头孢噻肟3种抗生素联合,患者仍发热,可能使用时间偏短,但确诊后换多西环素联用利福平治疗6周停药,至今无复发。

布鲁菌病可发生在非传统流行区,为防止其传播和蔓延,多部门应加强联动机制。农牧部门应加强对牲畜的检疫和免疫,以及对畜牧市场的监测和管理,控制传染源头,收集疫情信息多部门共享;卫生部门应加强对高危人群的健康教育,搞好呼吸道、消化道等隔离措施,切断传播途径;同时加强布鲁菌病的预防工作,对易感人群进行主动免疫。

参考文献:

[1]Pappas G,Akritidis N,Bosilkovski M,et al. Brucellosis[J]. N Engl J Med,2005, 352(22): 2325-36. DOI: 10.1056/NEJMra050570

[2]Wang DL, Li TF, Jiang SL, et al. Analysis of the 2007 National brucellosis surveillance[J]. Chin J Ctrl Endem Dis, 2008, 23(6): 443-445. (in Chinese)

王大力,李铁锋,江森林,等. 2007年全国布氏菌病监测结果分析[J].中国地方病防治杂志, 2008, 23(6): 443-445.

[3]Dai LH, Li J, Xu XY. Retrospective analysis of clinical profiles of Brucellosis[J]. Chin J Gen Pract, 2013, 12(7): 562-563. (in Chinese)

代丽华,李俊,徐小元.布鲁菌病23例临床分析[J].中华全科医师杂志, 2013, 12(7): 562-563.

[4]Zhao ZH, Liu FX, Feng Y. Brucellosis: report of 24 cases[J]. Chin J Zoonoses, 2006, 22(7): 695. (in Chinese)

赵正华,刘凤仙,封扬.布氏杆菌病24例报告[J]. 中国人兽共患病学报, 2006, 22(7): 695.

[5]Simsek F, Yildirmak MT, Gedik H, et al. Pulmonary involvement of Brucellosis: a report of six cases[J]. Afr Health Sci, 2011, S1: S112-116.

[6]Gul HC, Erdem H, Bek S. Overview of neurobrucellosis: a pooled analysis of 187 cases[J]. Int J Infect Dis, 2009, 13(6): e339-343. DOI: 10.1016/j.ijid.2009.02.015

[7]Liu QP, Zhang L, Han Z, et al. Clinical analysis of 26 cases ofBrucellarspondylitis[J]. Chin J Clin Infect Dis, 2012, 5(6): 359-361. (in Chinese)

刘庆鹏,张雷,韩竹,等.布鲁菌性脊柱炎26例临床分析[J].中华临床感染病杂志, 2012, 5(6): 359-361.

[8]Ministry of Health, the People’s Republic of China. Standarddiagnosis ofBrucella[S]. 2007-04-17. (in Chinese)

中华人民共和国卫生部.布鲁氏菌病诊断标准[S]. 北京:人民卫生出版社,2007:13

[9]Zou Y, Feng ML, Wang F, et al. Current situation of brucellosis treatment[J]. Chin Gen Med, 2012, 15(7): 2332. (in Chinese)

邹洋,冯曼玲,王非,等.布氏杆菌病药物治疗现状分析[J].中国全科医学, 2012, 15(7): 2332.

[10]Yu JW, Zhao YH, Kang P, et al. Retrospective analysis of epidemiological and clinical features of 86 patients with acute brucellosis[J]. Chin J Infect Dis, 2007, 25(4): 223-225. (in Chinese)

于建武,赵勇华,康鹏,等.布氏菌病86例临床分析[J].中华传染病杂志, 2007, 25(4): 223-225.