基于的长三角县域农民人均纯收入格局时空演变

白彩全,张 蓉,宋伟轩,姚旭悦

(1.南昌大学,a.理学院,b.空间科学与技术研究院,c.计量经济模型应用与统计软件开发研究会,d.经济与管理学院,江西,南昌330031;2.中国科学院南京地理与湖泊研究所,江苏,南京210008)

农村居民收入区域差异问题的研究意义重大。国外对农村问题研究虽少,但其相关理论和方法对我国研究者有很大的借鉴参考价值;国内众多学者则已对我国省际间三大地带间及省内县市间区域经济格局进行了深入研究:孟德友等通过数理统计和空间统计分析法对江苏省农民收入区域格局的时空演变进行了描述[1];赵文亮等采用基尼系数和空间自相关指数分析了河南省农民收入差异程度及变化趋势[2];曾光等对1978-2004年长三角地区收入差异的演变过程及收敛性进行了实证检验[3];张学良则通过运用空间统计与空间计量的分析方法,证实了长三角地区县市间经济增长存在着显著的空间依赖性或空间自相关性特征[4]。

从区域方面看,对省际间农民收入区域差异的研究分析较多,鲜有对集群区域模块进行农民收入差异比较;从研究方法看,对数据进行数理统计的讨论较多,少有从空间统计分析的角度对数据进行分析。我国经济、科技、文化最发达地区之一的长三角地区,农村居民人均纯收入较高,大部分地区都已经或正在进入全面小康阶段,但是在收入不断增长的同时,农村居民收入差异仍然较大。为此,本文拟以县域为分析单元,对长三角74个县域的农民人均纯收入(1989-2011)进行数理和空间统计分析,探讨该地区农民收入时空演变过程,揭示其差异演变的时空格局特征,以期对长三角区域农民收入差异的演变过程及空间格局的相关研究提供有益的参考借鉴。

1 研究区域概况

长江三角洲,简称“长三角”,现在主要是指以上海为龙头,由浙江的嘉兴、杭州、绍兴、宁波、舟山和江苏的苏州、无锡、镇江、南京等16个城市所组成的城市带。长三角地区是我国目前经济发展速度最快、经济总量规模最大、最具有发展潜力的经济板块。据2012年度统计数据表明,长三角地区以占全国1.1%的国土面积,容纳了8.2%的人口,创造了17.3%的国内生产总值[5]。自上世纪改革开放以来,长三角地区整体经济水平得到很大提高,这使得该地区农民人均纯收入总体水平在全国居于领先地位,但是在整体收入取得巨大增长的同时,地区内部农民收入差异依然存在。长三角作为我国典型的经济发展区,对其农村居民人均纯收入进行实证分析意义重大。县域经济是国民经济的基本单位及研究区域的最佳空间单位,因此,本文选取长三角74个县域作为研究对象。

2 研究方法

2.1 数理统计分析法

2.1.1基尼系数 基尼系数是用于刻画收入分配差异程度的指数,介于0-1之间,值越接近于0,表明收入分配越平均,区域差异越小,值越接近于1,表明收入分配越不平均,区域差异越大。通过对样本单元排序使y1≤y2≤y3……yn,根据协方差可以将基尼系数表示为[6-8]:

式中:G为基尼系数;n是区域数量;yi是区域i农民人均纯收入;μy是各县域单元人均纯收入的平均;i为人均纯收入从小到大排序的序号。

2.1.2沃尔夫森指数 沃尔夫森指数则是一个衡量区域总体经济极化程度的指数,公式为[9]:

式中:W为沃尔夫森指数,U*值越大表示区域极化程度越强;为修正了的县域单元人均纯收入,U*=县域单元平均农民人均纯收入×(1-基尼系数);U1为农民人均纯收入最少的一半县域的平均值;M为农民人均纯收入的中位数。

2.2 空间统计分析法

本文分别采用Moran’s I指数和Getis-Ord指数来衡量长三角县域单元的全局空间关联和局部关联,借此说明该地区农民人均纯收入的总体相似程度和局部集聚程度。

Moran’s I指数的表达式为[10-14]:

式中:I为 Moran’s I指数,范围在[-1,1]之间,当 I大于 0时表示空间正相关,当I小于0时表示空间负相关;Xi和Xj分别表示第i和第j空间单元的观测值;Wij表示空间权重矩阵,空间相邻为1,空间不相邻为0;S0是空间权重矩阵所有元素之和;X¯为区域单元平均值。

Getis-Ord G*指数的计算公式为[15-17]:

式中,d为距离,W(d)为以距离规则定义的权重,当区域i和j的距离小于 d时,W(d)为1,否则为 0;Xi和Xj为区域 i和j的观测值。

2.3 数据来源及处理

本文数据来源有各类文献资料、政府网站、各类统计年鉴,具体有中国经济与社会发展统计数据库、《上海市统计年鉴(1990-2012)》、《上海经济社会统计(1949-2000)》、《浙江统计年鉴(1990-2012)》、《江苏四十年》、《江苏五十年》等。

需要说明的是,由于统计口径差异,许多数据要进行处理后才能保证研究的一致性和可靠性。因此,本文对绝大多数数据进行了筛选和验证,尽量选取可靠性和可比性较好的数据;图形数据来源于全国1∶400万基础地理信息数据库。

3 县域农民人均纯收入区域格局时空演变

3.1 县域农民人均纯收入区域差异时序演变

3.1.1收入差异的统计描述分析 自20世纪90年代初期以来,长三角农村经济水平一直逐年稳步增长,县域农民人均纯收入的平均值由1989年的1047元增长至2011年的14255元,约为1989年的14倍。整体经济水平增加的同时,县域经济单元间农民收入的区域差距也在逐步拉大,1989年长三角农民人均纯收入的最大值为1762元,最小值仅为597元,最小值远不足最大值的一半;2011年长三角农民人均纯收入最大值为19527元,最小值为8291元。

由表1看出,从1989年开始一直到2011年,区域收入极差虽有跌宕起伏的波动,但总体上呈现上升趋势,由1989年的1165元增长至2011年的11236元,表明县域农民人均纯收入的绝对差异持续增大;区域间的收入极商由1989年的2.951减小至2011年的2.355,表明相对差异无明显变化,也说明绝对差异对人均年纯收入增长差异的考察具有一定的误差。但是期间极商的波动变化态势较为显著,在1995年达到最大,为3.873,说明1995年最大值约为最小值的3.873倍;标准差由1989年的309元增至2011年的2654元,期间除去1998-2000年间的波动外,标准差随时间呈递增态势,说明1989-2011年间,农民人均纯收入的绝对差异呈逐年增加态势,且近几年呈加快扩大态势,但阶段性特征不明显。

表1 1989-2011年长三角农民人均纯收入水平(单位:元)

3.1.2收入差异的演变过程 我们对23年该区域农民人均纯收入的变异指数、基尼系数和沃尔夫森指数进行计算(表2)。从总体看,农民人均纯收入水平的相对差异趋于减小,变异指数和基尼系数分别由1989年的0.295和0.167减至2011年的0.186和0.106,但期间阶段性波动较为明显。沃尔夫森指数由1989年的0.173降至2011年的0.105,呈现出与基尼系数相似的变化态势,没有比较明显的阶段性特征。总之,长三角地区县域农民收入分配还是比较均衡,没有出现比较明显的两极分化现象。在权衡相对变化差异的基础上,拟选择5个代表极值的年份,即1989、1992、1999、2008和2011年5个时间断面对长三角地区县域农民人均纯收入及增长的区域空间格局进行分析。

表2 农民人均纯收入指数变化趋势

3.2 县域农民人均纯收入的空间格局演变

3.2.1空间格局总体特征 对1989-2011年间长三角县域农民人均纯收入全局Moran’s I指数进行测度,各年份全局Moran’s I指数为正且均在0.63以上,表明长三角县域农民人均纯收入存在比较突出的全局空间正相关,收入水平相似的地区在空间上集聚分布。从时序态势来看,Moran’s I指数有比较明显的阶段性特征(图1),除1989年外,1990-1996年间Moran’s I指数呈上升趋势,表明长三角县域农民收入在空间上集聚趋势不断加强,其中在1993-1994年间增加的最多,说明此时集聚趋势达到最强势;而在1996-2001年间这种集聚趋势有所下降,Moran’s I指数由0.737减至0.686;在2001-2007年间,Moran’s I指数趋于上升,说明该阶段农民收入水平在空间上的集聚趋势又逐步增强,但是显然没有1990-1996年间剧烈;此后的4年里,Moran’s I指数基本保持稳定,说明农民收入水平空间分布格局状态基本保持稳定。总体来说,考察期间,长三角地区县域农民人均纯收入的空间聚集趋势整体变化幅度不是十分剧烈,总体格局没有发生根本性的变化,但是局部变动不可忽视。

3.2.2农民人均纯收入空间格局演变 采用ArcGIS软件计算长三角地区 1989、1992、1999、2008、2011年 5个年份县域单元的Getis-Ord指数并进行可视化表达,用自然断裂法生成长三角地区农民收入空间格局演化图(图2),可得:

图1 长三角地区县域农村居民人均纯收入(1989-2011)Moran’s I指数变化趋势图

(1)在1989和1999年,热点区域主要分布在上海、平湖至张家港、无锡一带,形成了以上海为核心的圈层式递减的空间格局,并且有扩大趋势。这主要是基于城市的辐射带动作用,上海市凭借独特的地理优势和浦东新区的开发建设,经济飞速发展,特别是自1987年中国金融市场开始恢复,经济金融得到很大发展,随后嘉兴至宁波的沿海地带也陆续加入该区域。但是期间也有不少的波动现象,例如在2008年热点区明显减少,主要归于次贷危机,打击了长三角的产业链。

(2)次热区主要围绕热点区呈圈层式分布,并有先向南扩张后整体缩小的趋势。在前4个年份次热区围绕热点区扩张并南移,但是在2011年,次热区分布区域减少,并有向中部聚集态势。不过就整体来看,部分热点区转变为次热区,次热区变为热点区,出现频繁的交替现象。

(3)次冷区分布比较随机,这主要是其他类型区域分割所致,但是这种随机分布的态势有逐渐减小的趋势。在考察期后期,次冷区也逐渐集聚分布;次冷区主要聚集在以南京为核心的片区,期间波动较大,例如在前期出现过以淳安和宁波为核心的次冷集聚区,而在后阶段淳安经历了次热区却最终成为了冷点区,而宁波则通过次热区演变成为热点区,该区域常出现冷热区交替的现象。

(4)冷点区主要分布在长三角的大部分北翼地区和少数南翼地区。宝应到如皋一带在考察期内始终是收入的冷点区域,并未发生强烈的变化,在1992年有所扩张,期间也出现临安、建德等冷点区,但在这些地区,冷热交替比较快,区域属性不稳定。总的来说,冷点区的空间分布格局先是随机分布比较明显,出现两个聚集地。自1999年后,随机分布态势明显减弱,空间集聚分布明显增强,主要在宝应到如皋一带。但是好景不长,2011年后随机分布态势又开始增强,而且出现“三足鼎立”的局面。

(5)从各类型区的变迁看,农民收入热点区出现比较明显的变迁,以上海为核心的片区基本上属于收入热点分布区,显示了上海等地在长三角地区农村经济发展的绝对统治地位。期间热点区也有向南扩张,表现为浙江省在后阶段经济发展带动农村居民收入增加,带动农村发展,但是金融危机重创浙江省的产业链,挫伤了该省的经济。从各类型的分布看,大致形成以热点区为核心的层级式梯度递减的空间分布格局,各地区围绕核心分布;东、西地带区间有明显的区域差异,东部沿海主要表现为热点区和次热区,而西部内陆则 主要表现为冷点区和次冷区。

图2 长三角地区县域农民人均纯收入水平空间格局演化

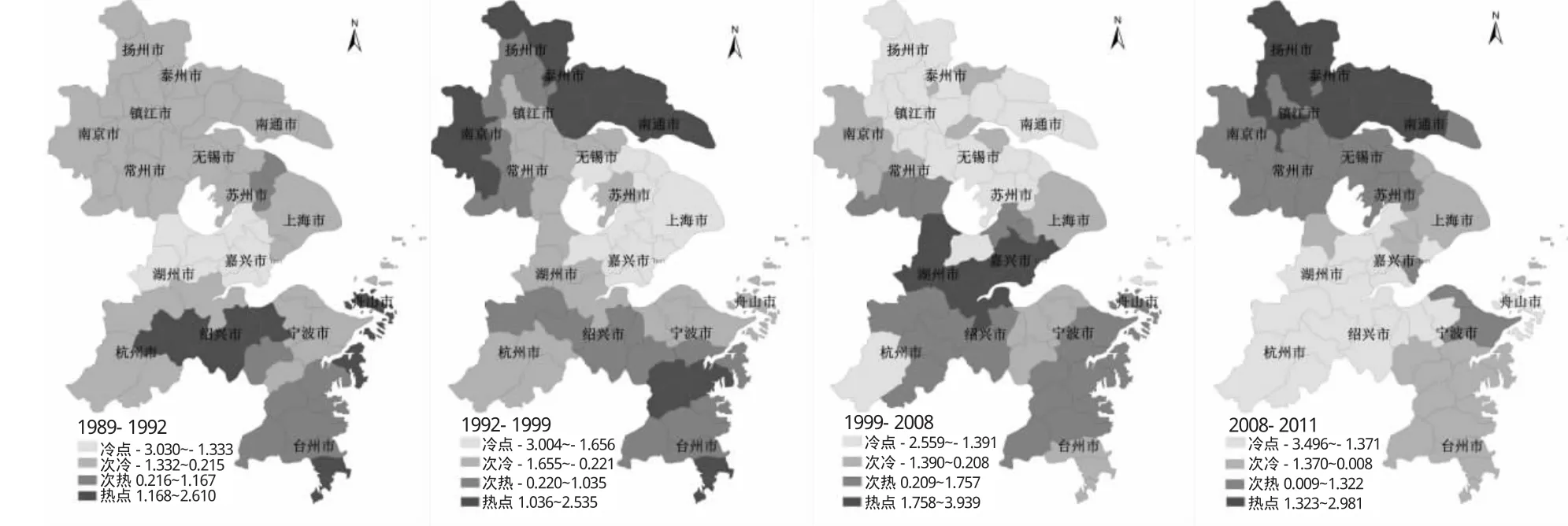

3.2.3农民人均纯收入增长空间格局演变 为了在总体上把握长三角地区县域农民人均纯收入差异的整体演变过程及其变动状况,有必要探究县域农民人均纯收入增长的空间格局动态。为此,本文将考察期分为4个时段(1989-1992,1992-1999,1999-2008,2008-2011),通过计算各县域农民人均纯收入平均增长指数的值并进行空间可视化表达,采用自然断裂点法把长三角县域分为热、次热、次冷、冷点四区,生成空间格局演化图(图3)。分析图3,可得以下三点认识:

图3 长三角县域农民人均纯收入增长空间格局演变

(1)各类型区的转换速度较快,在各时段的空间集聚格局没有明显变化趋势,地理集中现象相对不明显。1989-1992年间收入增长冷点区和次冷区均呈现显著的空间集聚分布;1992-1999年间除冷点区保持较高的空间集聚状态外,其他类型区域均表现为随机分布状态;不过这种随机分布变化态势在后两阶段得到逆转,收入增长热点区、冷点区、次热区集聚态势明显增强,但是次冷区的空间集聚分布态势有所减弱,逐渐呈现比较随机分布的变化,这主要是因为被其他类型区分割,成切块分布。

(2)长三角县域农民收入增长的热点区与冷点区分布都存在一定跃迁现象,但冷点区较热点区空间集聚状态比较明显。从数量上讲,收入增长的高值区域数量经历从少到多再减少的过程,1992年以后收入增长的热点区明显增加,不过在后期有所减少,但整体上处于增加,区域位置变化比较随机,但有由分散向集聚的趋势,聚集中心迁移较快;收入增长的低值区域总体有所增加,集聚现象比较明显,但集聚中心变化较快;人均纯收入增长次热区的数量一直递增,但后期比前期增长趋于缓慢,集聚趋势有所增加;相对应的次冷区数量则一直处于减少状态,变化幅度在前期比较大,主要是江苏省收入增长变化较大,后期数量趋于稳定,但自始至终次冷点区域分布无规律性变化。从范围上讲,次冷区则开始明显减少后趋于保持不变,其余的覆盖范围都有所增加。

(3)比较长三角农村居民人均纯收入差异格局演化图和农村居民人均纯收入增长演化图,可以发现,两类图存在一定的相互关联,某个时段的收入增长热点区(冷点区)往往促使收入发展的热点区(冷点区)产生迁移现象,区域间冷热点属性具有相互潜移默化的影响作用。

4 结论与讨论

4.1 结论

通过对长三角地区县域农民人均年纯收入差异的实证分析,本研究得出以下结论:

(1)长三角县域农民人均年纯收入的绝对差异逐年扩大,且有加剧态势,尤其是极差指标快速增长,且呈现出很明显的阶段特征,而相对差异则呈波动减小趋势,并且进入21世纪后趋于稳定。

(2)农民人均纯收入水平呈较强的空间正相关,收入水平相似的地区在空间上集聚,且集聚态势总体不断加强,但冷热点区跃迁现象较频繁,热点区多分布在上海、平湖至张家港、无锡一带,在2000年以后,南扩至嘉兴至宁波的沿海地带;宝应到如皋一带始终是收入的冷点区域。

(3)农民人均纯收入增长格局也表现出较强的空间集聚,但是各增长类型区切换较为频繁,表现出收入增长热点区(冷点区)促使收入水平的热点区(冷点区)产生迁移。

4.2 讨论

本文采用ESDA—GIS方法,基于1989-2011年间23年的数据,对长三角74县的农民人均年纯收入进行了时空演变研究,较好地揭示了长三角在过去的23年里农民经济空间格局演变过程。考虑到数据的可获得性与代表性,本文仅分析了农民人均纯收入的时空演变,研究指标略显单一,可能造成对长三角县域农民人均纯收入研究的片面性。此外,本文还存在以下几个方面需要进一步研究:首先,不同的空间权重标准会造成Moran’s统计量的变化,从而可能会影响结果,在以后的研究中,还需用其他方法对结果进行检验;其次,随着社会发展尤其是交通变革(杭州湾大桥的建成、高铁等)、相邻区域战略的实施(江苏沿海发展战略等),将会使得长三角的经济格局有新发展和新变化,这是下一步亟需深入讨论的重要方向。

4.3 建议

目前,长三角县域农民收入相对差异在逐渐减小,空间区域差异虽没有扩大趋势,却仍然比较大。为了缩小区域差异,促进区域整体协调发展,可以从以下几点着手:

(1)进一步发挥发达城市的辐射带动作用,特别要加快推进上海自贸区的发展,扩大以上海为核心、嘉兴等沿海地带为依托的城市辐射带动力,形成“先富带动后富”的良好机制,最终达到共同富裕。

(2)进一步发挥长三角金融经济优势,加快经济发展,从整体上提高长三角经济水平,发展农村金融,带动农民收入提高,并促进城镇化与城市化进程。

(3)对于长三角的大部分北翼地区和少数南翼地区,特别是宝应到如皋一带,政府部门应该加大财政补贴力度,扩大养老保险、医疗保险和最低生活保障的覆盖面,要组织农民参加技能培训,提高他们自身科技文化素质和就业创业能力,并为农民提供良好的外部环境,给予市场和技术、服务指导等,扩大当地农民的收入来源,提高农民收入水平。

[1]孟德友,陆玉麒.基于县域单元的江苏省农民收入区域格局时空演变[J].经济地理,2012,32(11):105-112.

[2]赵文亮,王春涛,陈文峰,等.基于县域单元的河南农民收入区域分异时空格局[J].地域研究与开发,2012,31(4):56-60.

[3]曾 光,张晓菊.长三角地区农民收入差异的实证分析[J].华中农业大学学报(社会科学版),2007(5):64-69.

[4]张学良.中国区域经济收敛的空间计量分析—基于长三角1993-2006年132个县市区的实证研究[J].财经研究,2009,35(7):100-109

[5]宋伟轩,白彩全,廖文强,等.长三角地区经济发展水平与居民生活质量耦合协调性研究[J].长江流域资源与环境,2013,22(11):1382-1388.

[6]余海清,陈阿林,杨军.基于基尼系数分解的山东省区域经济差异实证分析[J].鲁东大学学报(自然科学版),2010,26(1):70-74.

[7]孟德友,陆玉麒.基于基尼系数的河南县域经济差异产业分解[J].经济地理,2011,31(5):799-804.

[8]敖荣军.中国地区经济差距及其演化的产业变动因素[J].长江流域资源与环境,2007,16(4):420-424.

[9]王 洋,修春亮.1990-2008年中国区域经济格局时空演变[J].地理科学进展,2011,30(8):1037-1046.

[10]MORANPA P.Noteson continuousphenomena[J].Biometrika,1950(37):17-23.

[11]文玉钊,钟业喜,熊文平.江西省农村居民收入时空差异及其影响因素[J].经济地理,2012,32(5):133-139.

[12]谢花林.环鄱阳湖地区农业经济空间差异分析——基于探索性空间数据分析(ESDA)方法[J].农业现代化研究,2010,31(3):299-303.

[13]朱传民,黄雅丹,吴 佳,等.基于综合农业区的农业经济发展差异与产业结构调整研究——以江西省为例[J].农业现代化研究,2012,33(3):272-276.

[14]叶长盛,朱传民.江西省县域粮食生产地域格局变化研究[J].农业现代化研究,2011,32(3):315-319.

[15]马晓冬,朱传耿,马荣华,等.苏州地区城镇扩展的空间格局及其演化分析[J].地理学报,2008,63(4):405-416.

[16]靳诚,陆玉麒.基于县域单元的江苏省经济空间格局演化[J].地理学报,2009,64(6):713-724.

[17]郭华,蔡建明.河南省县域经济空间演化格局及机制分析[J].中国人口·资源与环境,2010,20(11):128-135.

——居住在“冷点社区”与健康欠佳、享有卫生服务质量欠佳间的关系