现代农业发展背景下的经验农民向知识农民转型研究

罗迈钦

农民是农业生产一线的中坚力量,他们受教育的程度偏低,特别是农业专业知识不够,严重制约了我国现代农业的发展。因此,在传统农业向现代农业转型的过程中,农业人力资源建设的主要任务是使经验农民向知识农民转型。让更多具有农业专业知识背景且大专以上学历的人到农业生产一线工作,对于发展和促进现代农业建设具有重要的现实意义。

经验农民指的是从父辈那里通过传帮带方式获取农业生产经验、专门从事农业生产的农民,与他们相对应的生产方式主要是小农生产方式,他们的生产目的主要是维持生计。知识农民指的是通过农业知识系统学习,至少完整地掌握一门或一门以上农业专业领域知识或相关领域知识,具有本专业知识自我更新能力,专门从事农业生产、经营或管理的现代职业农民。与他们相对应的生产方式主要是现代农业,而他们的身份是农民,职业是从事农业相关行业生产、管理和经营等。农业劳动力的文化水平是衡量农业现代化的一个重要尺度,没有保障农业现代化的人力资源,就不可能实现农业现代化。因此,本文从现代农业发展与知识农民需求的趋势出发,分析我国农村劳动力文化程度现状,探讨我国农业教育的现状与存在的问题,提出我国知识农民培育的策略与建议。

1 经验农民向知识农民转型是现代农业发展的趋势

经验农民向知识农民转型是一个渐进的历史过程,其知识化的程度与国家经济发展水平,农业技术进步道路选择,农业生产技术水平,农业生产条件和国际比较优势,农产品需求种类、数量和质量约束下的生产方式、农业教育及其认知水平、国家政策等密切相关。但总体而言,传统农业向现代农业跨越阶段,是经验农民向知识农民转型是主要阶段。

随着我国社会经济的持续发展和农村劳动力的持续大量转移,第一产业就业人口大量减少。我国2002年以后,农业劳动力进入快速下降通道。2002年农业劳动力为3.66亿人,2011年下降到2.66亿人,年均下降1120万人。如果没有劳动力素质的提高,只有劳动者人数的减少,农业的产出必然下降,农业的可持续发展会受到严重影响。因此,发展现代农业,以劳动者质量换劳动者数量成为了必然选择。

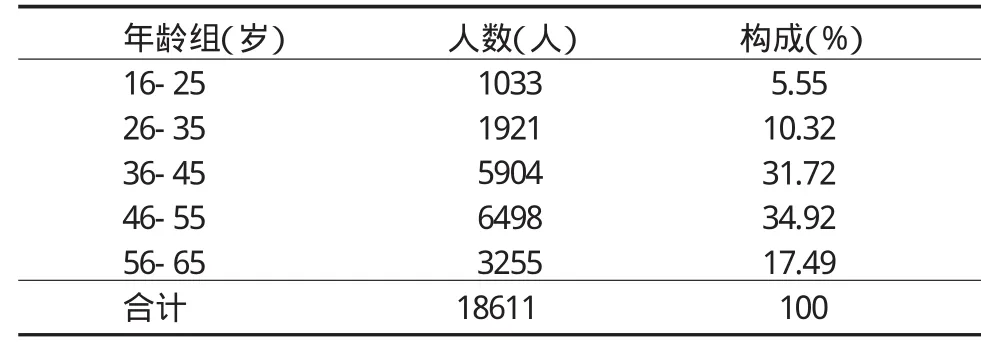

我国是一个人口大国,更是一个农业人口众多的国家。从改革开放以来,我国开启了农村劳动力大规模转移的道路,尤以农村青壮年劳动力为主,目前时间历经40多年,几乎接近了一个人的劳动寿命(45-50年)。现代化过程如此漫长,不仅吸纳了农村绝大部分青壮年,使农业劳动力老龄化;同时也带走了农村人口生育能力,致使农村劳动力,特别是农业劳动力的自然减员相当严重。根据对湖南省23个县50个村150个组18611人的调查分析,第一产业劳动力年龄结构中46-65岁农业劳动力占农村劳动力的52.41%(表1)。张洪波[1]对山东胶东地区的调查表明,40-59岁年龄段的农业劳动力占劳动力总数的74.1%。以65岁作为平均退养年龄标准推算,10年内会有近25.15%的劳动力退养;20年内有71.1%的农村劳动力会退养,同期只有不到11.5%新增劳动力。

表1 第一产业劳动力年龄结构(调查时间:2011年5-10月)

2011年我国农村外出劳务人员有1.45亿,但是他们掌握的专业技能与农业生产相关性不强;加之农业行业比较报酬过低的情况只能得到改善,难以超越务工收入。农村外出劳动力改行从事农业带来的成本代价很高,使他们很难回到农业行业工作。可见未来我国农业劳动力绝对数量将大幅度减少,农村劳动力不再过剩,只有依靠提高农业劳动者素质,培育知识农民,才能弥补农业劳动力绝对数量减少带来的影响。

现代农业技术日新月异,农业科技成果层出不穷,新兴农业产业不断涌现,只有知识农民所具备的农业知识体系、知识更新能力才能使农业科技成果快速有效的转换成农业生产力。2012年我国科技进步对农业增长的贡献率已由“十五”末的48%提高到53%,这与我国知识农民的增长和农业科技的重视密切相关。科技进步对农业可持续发展的贡献引起了党中央的高度重视,成为了2012年中央一号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》的主题,把推进农业科技创新作为“三农”工作的重点。只有重视知识农民的培养,才能提高农业产业吸纳科技知识,推广运用新科技成果的能力。

2 我国第一产业劳动力文化状况及其国际比较

2.1 农村劳动力文化状况

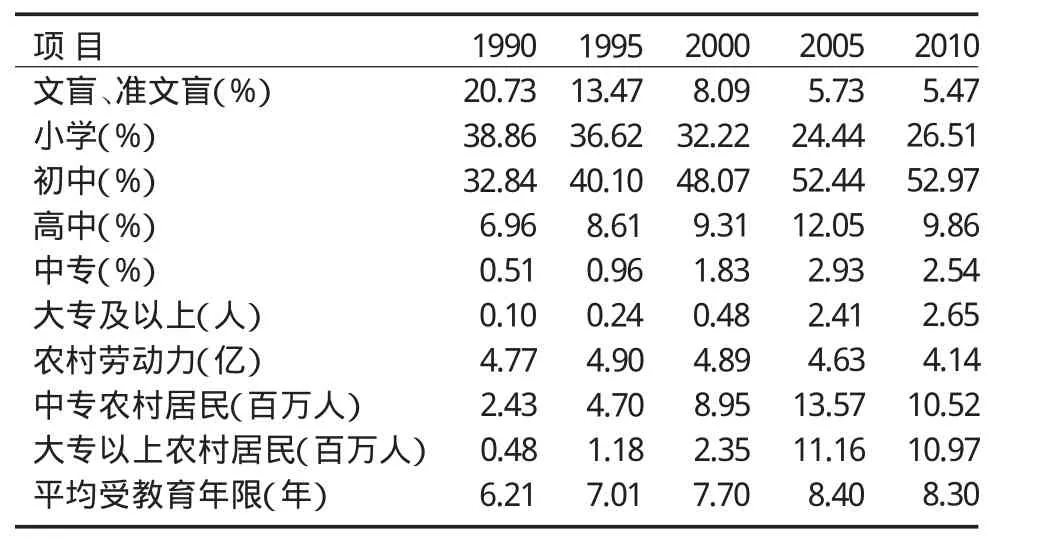

我国农村居民平均受教育年限自1990年以来不断上升,20年来由6.21年上升到了8.3年(表2);我国农村居民中专文化人数由1990年的243万,上升到2010年的1052万,增加了近809万;中专学历农村居民由0.51%上升到2.54%,年均增长0.10个百分点。大专人数由1990年的48万,上升到1079万,增加了1021万,大中专学历人数有大幅度提高;大专以上学历农村居民由0.10%上升到2.65%,上升了2.55个百分点,年均增长0.13个百分点。

表2 我国农村居民劳动力文化状况及其变化

从农村居民来看,文化程度有了显著提高,然而第一产业劳动力文化程度的改善缓慢得多。通过在湖南省对150个组18611人的调查分析,第一产业劳动力与外出务工人员文化比较,文盲人数高出4.57个百分点,小学文化程度人数高出24.38个百分点,初中文化程度人数少11.22个百分点,高中文化程度人数少12.26个百分点,中专及以上文化程度人数少5.48个百分点(表3)。第一产业劳动力平均受教育年限仅为7.66年。比农村居民的8.30年低0.66年,比外出务工人员的9.48年,低1.84年。目前,我国第一产业劳动力平均受教育年限仍然最低。

表3 湖南省农村居民文化程度构成比较

2.2 我国第一产业从业人员文化程度的国际间比较

农业劳动力的文化程度与农业产出水平具有高度的相关性。在传统农业阶段,农业劳动者的教育素质结构呈金字塔型,受教育程度低的人数多,受教育程度高的人数少。在现代农业阶段,素质结构呈倒金字塔型,即受教育程度高的人数多,受教育程度低的人数少。根据曲文波等[3]的分析,20世纪80年代末,世界农业劳动力平均受教育年限达11年,发达国家的美、法、德、英、日分别达到 18.04、15.96、12.17、14.09和11.87年。

我国第一产业从业人员的受教育程度只有7.64年,比上世纪80年代的世界农业劳动力平均受教育程度的11年低3.36年。与当时的日本相比,我国大学学历知识农民只有0.7%,日本达到5.9%,我国低5.2%。美国的农场主大多数是农业院校毕业生[4],86.6%受教育年限达到12年以上。荷兰90%的农民受过中等教育,12%毕业于高等农业院校,35岁以下的农民85%接受过农业职业教育,35岁以上的农民40%受过农业教育。德国7%的农民具有大学文凭,53%的农民受过2-3.5年的职业培训,35岁以下的农民中,70%以上受过农业职业教育,35岁以上的农民受过农业职业教育的也高达50%。这些数据表明,我国第一产业劳动力知识状况,特别是农业专业知识水平,已经很不适应现代农业发展要求。

3 我国知识农民培育现状与问题

3.1 培养现状

现代农业发展阶段,对知识农民的需求具有加速的趋势。根据《国家中长期人才发展规划纲要》(2010-2020年)要求,到2015年,农村实用人才总量达到1300万人;到2020年,农村实用人才总量达到1800万人,农业技术人才需求年均增长100万[5],2013-2020年之间需要增长800万,平均受教育年限达到10.2年,每个行政村主要特色产业至少有1-2名示范带动能力强的带头人。

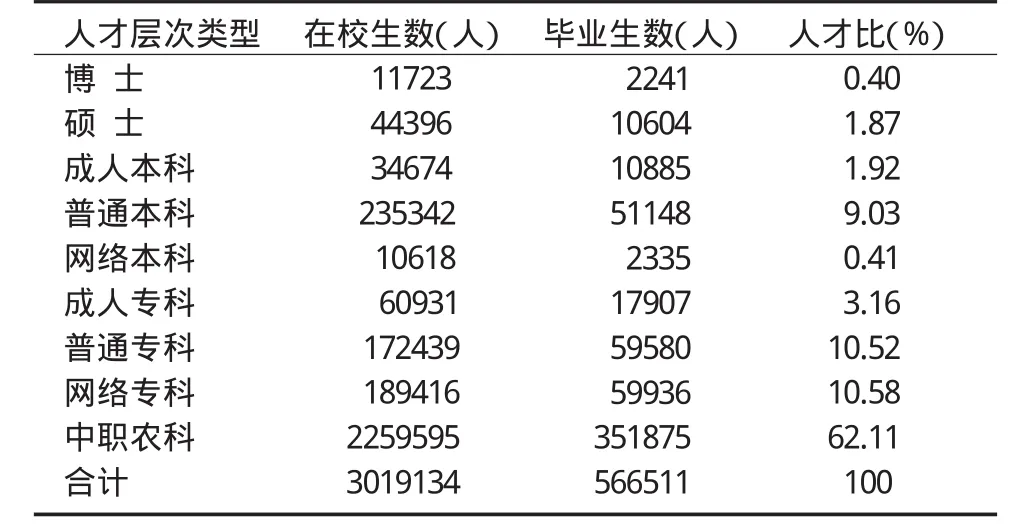

2011年我国中专以上各层次农业类在校生人数为300万,毕业生人数接近57万。我国农业类专业硕士以上、本科、专科和中专毕业生的比例分别为2.27%、11.36%、24.26%和62.11%。高层次人才培养比例仍然较低。考虑到我国目前生源已经下降,今后农业类人才培养培养在国家政策的保障和实际人才需求的双重影响下,仍然能够维持稳定,在2012-2020年期间,我国会有500余万农业类学生毕业。如果这些毕业生能够全部进入农业行业,则我国的现代农业发展将得到基本的人力资源保障。

在专业设置上,以教育部颁布的《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》为例,目前我国农业类专业分为农业技术类、林业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类五大类,38个小类专业,基本涵盖了现代农业发展的各个领域。人才培养主体多元化发展,有公立、民办和政行校企合作办学、国际合作办学等多种形式;从教育方式上看,学历教育、电大、成人教育和培训等;人才培养规格也不断增多。

3.2 存在的问题

3.2.1 培育目标导向不是知识农民 目前我国高等农业教育培养人才目标导向不是知识农民,高学历农业人才难进入农业生产一线。李里特[7]认为,在知识农民培养上,我国高等教育没有给予特别的关注。我国过去的农业大学、农业专科学校的培养目标多定位于培养农业科研技术人才,忽视了对农民,即以经营农业为职业的人员培养。提出了新世纪的农业高等教育要重视培养新型农民(知识农民)的观点。李燕凌和汤庆熹认为[8],世界发达国家大都高度重视农村职业技术教育和农民科技素质培养。德国专门设置有“农艺技术博士”学位。在丹麦,没有受过农业基础教育、不具有务农经验或没有获得“绿色证书”的人都没有资格当农民。国外农业院校培养知识农民的目标导向明确。2007年《中共中央国务院关于积极发展现代农业,扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》提出,用培养新型农民发展农业,但从落实情况来看目前仍局限在农民培训领域。

3.2.2 学历人才培养总量不足 我国农业人才培养数量达到年均57万,但我国农业类人才培养和去向仍存在几个方面的质疑。一是中职涉农专业招生在没有政策保障的情况下会大幅度下滑。我国农业中职在校生为226万(表4),是目前农业类人才培养的主体。中职学制为2年,年均毕业生113万,2011年中职涉农毕业生只有35.2万,只有应届毕业生总数的33.1%,考虑到升学等因素,流失率仍高达60%以上。在35.2万毕业生中又只有18.5万人获得职业资格证书,占毕业生总数的52.56%。随着我国生源的下降和中职招生竞争力的弱化,涉农中职专业的学生越来越难以稳定。二是成人教育和网络教育的人才培养质量难以保障,多数学员是依靠自学,没有农业类专业需要的实训条件和时间保障,集中学习的时间也不多,学习的目的多数只是为了文凭,不是去当农民或到农业企业。如果把这部分和没有获得资格证书的中职学生不计,我国农业类学生年均毕业只有23.2万人。三是学生的去向问题。主要体现在两个方面:学生学习的连贯性和就业去向。这两个去向都会影响农业类学生进入第一产业就业的数量。学生学习的连贯性指的是中专为大专提供学员,大专为本科提供学员,本科为研究生提供学员。

表4 2011年中国农业类人才培养数量及其结构

以此推算,我国的涉农专业毕业生当年能够进入就业的人数年均大约为20万人,其中绝大部分是到企业、科研机构和管理部门。根据余应坤[9]的调查,一半农学类毕业生从事与专业无关的职业,就业对口率低。据麦可思研究院[10]分析,2010届本科各专业门类中,农学专业毕业生就业半年内的离职率最高,为31%,农业行业比较报酬较低和专业不对口是其重要的影响因素之一。由此可见,我国农业类专业毕业人数不多,进入第一产业就业的比例更少,与我国第一产业劳动力大规模自然减员带来的劳动力损失相比,难以弥补。

3.2.3 人才培养定位和专业设置与现代农业发展不够吻合目前我国知识农民培养的主要机构仍然是农业职业教育机构,包括高职涉农院校和中职农业学校。涉农高职院校在人才培养上的主要问题是人才培养定位不准[11],职业教育方向与“三农”工作的需要已出现严重的脱节,与农村、农业、农民需要有差距[12]。现代农业知识要素引入不够,专业调整应变力差,服务区域三农特色不突出;教师队伍建设力度不够、双师队伍培养偏少;工学结合落实不到位、学生动手能力没有显著提高;不少专业生源数量偏少,培育成本不够支出;体制创新不足、政行校企合作不紧密等方面[13]。从中职培养的情况来看,主要是学校数量锐减、专业老化空置、许多现代农业发展方向没有对应专业、师资流失严重、专业难以做到完整的师资匹配、资金短缺、教学质量难以保证等。王玉和郭明顺[14]认为,我国农业职业教育与新型农民培养的结合不够。主要是目前农业职业教育的办学理念与办学模式与新型农民培养的要求相脱节。

3.2.4 农业人才培养政策不完善 在农业人才培养的政策上,续润华和李建强[15]认为,我国政府确实制定许多发展农业职业技术教育的政策,颁布了一些发展农业职业教育的法令,由于对经费来源等问题得不到落实,给农业职业教育带来一定影响。1998年教育管理体制改革后,行业部门不再直接举办或管理农业中等职业学校,农业中等职业学校没有了经费划拨渠道。李文英[16]认为,我国存在教育部门体制不顺的现象,国家教育行政部门与行业、产业、企业的教育如何结合,三教(基础教育、职业教育、成人教育)如何统筹协调,仍是农业教育存在的问题。

4 知识农民培养的对策与建议

4.1 调整高等教育目标导向,逐步加大知识农民培养力度

普通高等教育,特别是高职农业教育,着力调整服务面向,把培育知识农民作为未来人才培养的主要目标,着力搞好创业类型人才培养,提高学历人才直接进入第一产业生产领域的能力。在大学生村官培养计划上,对涉农高职院校倾斜,提高村官转变成知识农民的可能性。全面实施职业教育免费培养政策,降低学生学习成本,增强农业类专业吸引力。基于农业的基础性、公益性、战略性特征和农业的弱质性,行业比较报酬低下,工作性质艰苦、偏远、乏味等特点,建议国家全面实施农业职业教育免费就读政策措施,加大农业职业院校经费投入,国家财政预算给予免费支持并鼓励有志于从事农业行业的青年学子报考农业职业院校,学好农业知识。

4.2 发展农业职业教育,实施弹性学制,提高学生质量

在农业劳动力由季节性短缺、区域性短缺、结构性短缺向总量短缺转化的阶段,建议国家发展农业职业教育,鼓励有志于在农村发展的青年,尽早接受农业知识培训和学习,投身农业行业,扎根农村,发展农业。要鼓励中职学校整合资源,扩大规模,联合办学,办出具有区域特色的涉农专业。加强职业院校涉农专业师资队伍建设,大幅度提高涉农师资队伍待遇,根本改善待遇过低的情况,吸引优质农业人才从事农业职业教育。加大农业教育的基础设施投入,改善实习实训条件,使学生能够尽可能多地参与生产实践活动,增强动手能力。农业职业院校涉农专业,可以采取弹性学制,实施一年三学期,或农忙季节放假,农闲季节上课的方式,鼓励学生到农村搞生产实训,特别是到自己家庭参与农业生产。也可以适度延长学制,增加生产实践时间,保障学生的理论知识与生产实践更紧密地结合。

4.3 调整人才培养层次结构和类型,稳步提升农业人才知识水平

目前我国农业类各层次人才培养比例看似基本合理,但从硕博、普通本科、普通专科和中职学校的毕业生人数比例来看,分别是2.70%、10.76%、12.53%和74.01%。高层次人才培养数量偏低,特别是职业教育中的高职人才培养比例偏少,需要大幅度提升。建议在2020年前后,硕博、普通本科、普通专科和中职的毕业生人数调整到5%、15%、30%和50%。

4.4 逐步加大农业行业准入制度建设,吸纳知识农民

目前,我国基层农技推广队伍中吸纳了许多没有专业背景知识的人员,而具备学历的大专院校毕业生受到编制等的影响不能加入农业技术推广队伍,只好到其他行业就职,造成了人才培养与人才就业的错位。因此,应在农业技术推广、农业教育、农业科研等领域建立行业准入制度。在现代农业发展的中后期阶段,逐步实施农民准入制度,对新进入的经营家庭农场的专业大户,要求他们具备系统的农业职业教育经历,或专业的农业知识,鼓励知识农民成为农业产业大军的主体力量。对涉农专业毕业生在创业上给予一定的优惠贷款,对所办的农业企业或农业组织实行税收减免政策。

[1]张洪波.胶东农村劳动力年龄结构分析[J].河北农业科学,2009,13(10):146-148.

[2]国家统计局农村社会经济调查司.中国农村统计年鉴[M].2012.北京:中国统计出版社,2012.

[3]曲文波,栾兆乾,刘涛.国外农民教育与培训经验给我们的启示[J].科技资讯,2006(17):198-199.

[4]许喜文,贾兵强,向安强,等.国外农民培养的历史经验与特点[J].广东农业科学,2009(6):239-241.

[5]贾英杰.关于现代农业发展趋势与农业职业教育的思考[J].农业经济,2008(6):76-74.

[6]中华人民共和国统计局.《2012中国统计年鉴》[M].北京:中国统计出版社,2012.

[7]李里特.新世纪的农业教育要重视培养新型农民[J].中国农业大学学报(社会科学版),2001,42(1):78-79.

[8]李燕凌,汤庆熹.我国现代农业发展现状及其战略对策研究[J].农业现代化研究,2009,30(6):641-645.

[9]余应坤.地方农业院校农学类毕业生就业现状及对策[J].中国农业教育,2012(2):50-53.

[10]麦可思研究院.2011年中国大学生就业报告[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[11]颜振峰,李庆生.农业职业教育存在的问题及对策[J].现代农业科技,2009(19):289-391.

[12]卢晓东.职能与特色:农业职业教育发展的战略选择[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2009,32(1):64-66.

[13]石丽敏,王忠良.新农村建设中农业职业教育的发展策略[J].华中农业大学学报(社会科学版),2008(6):52-55.

[14]王玉,郭明顺.基于新型农民培养的农村职业教育发展与对策研究[J].湖北农业科学,2012,52(2):426-430

[15]续润华,李建强.美国科教兴农政策的历史嬗变及其启示[J].教育理论与实践.2005,25(7):23-26.

[16]李文英.日本农业教育的现状、特点及其启示 [J].比较教育研究.2004(10):63-68.