施氮水平对大麦间作豌豆种间竞争的调控效应

张 妍,王利立,柴 强,赵 财

间作高效利用资源及其产量优势已被大量研究证实[1-3],而种间竞争作用是间作优势的重要决定因素[4,5],也是多熟种植研究的重点领域。两种作物共生期内,竞争优势者对水分和养分吸收较多,致使竞争力弱者得不到充足水分和养分,正常生长发育受到抑制,但早熟作物收获后,晚熟作物的生长发育可得以恢复,使得总体上表现为增产优势[6,7],说明通过种间关系的合理利用,可以达到间作群体不同作物共同增产增效目的。竞争力,拥挤指数是衡量种间竞争的常用指标,齐万海等[3]研究发现小麦生长盛期的竞争优势与小麦间作玉米群体复合产量呈显著正相关关系。目前,禾豆间作被认为是未来有机农业和高效农业替代模式[8],而氮素互补利用是该模式间作优势的主要原因。禾豆间作群体中,氮素水平影响豆科共生固氮[9],高氮促使禾本科作物的营养生长进而增强其对光资源的竞争,并影响种间关系[10],科学施氮、合理调控种间关系是实现禾豆间作群体氮素高效利用的关键。在配对作物生育期相近、共生期较长的间作群体中,利用恢复效应提高间作优势的可行性较小,生长过程的调控至关重要,而这种调控必须建立在种间关系动态变化与生产力形成的精确量化上。基于种间竞争被认为是间作优势形成的关键,因此,本研究以大麦间作豌豆为研究对象,在不同施氮水平下,量化种间竞争力与复合群体生产力间的相关关系,以期为通过优化种间关系提高禾豆间作群体的资源利用优势提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2011年3月至7月在甘肃农业大学日光温室进行,供试土壤为粘壤土,取自秦王川,下家井。供试土壤有机质12.9 g/kg,铵态氮0.0029 g/kg、硝态氮0.005 g/kg,土壤全磷0.4 g/kg、速效磷0.1 g/kg。施用的磷肥为KH2PO4,施用量为P2O50.1 g/kg土;施用的氮肥为尿素(含氮率46%)。

供试大麦品种为甘啤4号(Hordeumvulgare L.cv.Ganpi 4),豌豆品种为陇豌 1号(Pisumsativum L.cv.Longwan 1)。

1.2 试验设计

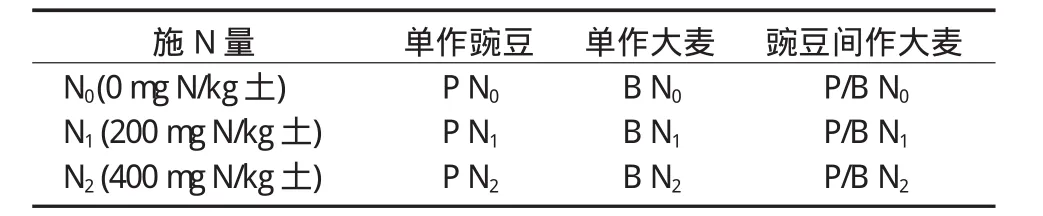

本试验为盆栽试验,供试陶土盆为直径26 cm。试验设种植模式和施氮量2个因素。种植模式设单作豌豆、单作大麦、豌豆间作大麦3种模式,施氮量设0、200和400 mg N/kg土3个水平,共9个处理,每处理重复3次。处理代码如表1所示。供试土壤风干后过2 mm筛,所有肥料作为基肥一次性施入,播前将土壤与肥料混匀,每盆装土12 kg。

表1 试验设计

单作大麦每盆留主茎30株,单作豌豆每盆24株,大麦间作豌豆15∶12株/盆,两种作物各占栽培面积的一半。大麦2012年3月31日播种,7月14日收获。豌豆4月1日播种,7月2日收获。

1.3 测定方法

豌豆出苗20 d开始测定,共取样四次,每次间隔20 d,分别代表大麦的分蘖期、拔节期、抽穗期和灌浆期。全盆采样,样品于105℃下杀青,80℃恒温烘干,计算不同处理地上部干物质,作物收获后经济产量和生物产量均按盆收获计算。

1.4 计算与统计分析

土地当量比和组分竞争力计算为:

LER=Yib/Ysb+Yip/Ysp

Abp=Yib/(Ysb/Zib-Yip(Ysp/Zip)

式中:LER为土地当量比,Abp为大麦相对于豌豆的竞争力,Yib为间作大麦的生物产量,Ysb为单作大麦生物产量,Yip为间作豌豆生物产量,Ysp为单作豌豆生物产量,Zib为大麦的占地比例,Zip为豌豆的占地比例[11]。当LER>l,表明有间作优势;LER<1,表明无间作优势或间作劣势[10]。Abp>0表明大麦竞争力大于豌豆,Abp<0表明豌豆竞争力大于大麦。

拥挤指数(K)计算为:

式中:Kb、Kp分别为间作大麦、间作豌豆相对拥挤指数。当K大于1时,说明存在间作优势;当K小于1时,说明间作存在劣势。

收获指数:收获指数=经济产量/生物产量

处理间均值差异的显著水平(P<0.05)用LSD进行方差分析;采用Excel 2003进行数据整理、分析与作图,SPSS17.0软件对数据进行方差分析、多重比较、回归检验和相关分析。

2 结果与分析

2.1 作物干物质积累特性和间作效应

大麦分蘖期(4月28日)单作大麦、豌豆干物质均显著高于间作,间作N0水平的LER小于1,可见大麦分蘖期,不施氮表现间作劣势(表2)。间作下N1和N2水平的LER均大于1,表现间作优势。大麦拔节期(5月17日)单作模式的干物质积累显著高于间作模式,N0水平下干物质积累最高;N3水平下间作群体的LER大于1表现间作优势,N1、N2施氮水平则表现间作劣势。大麦抽穗期(6月6日)干物质积累同拔节期,三种氮素水平间作群体的LER均小于1,表现间作劣势。大麦灌浆期(7月2日)单作模式下N0和N1氮素水平干物质积累显著高于N2水平,单作模式干物质显著高于间作模式;三种氮素水平间作群体的LER均大于1,N2水平最高,比N1水平高18.5%。大麦间作豌豆全生育期共生期的间作优势呈动态变化,大麦分蘖期和灌浆期复合群体表现间作优势,而大麦拔节期和抽穗期复合群体表现间作劣势。

表2 大麦、豌豆不同生育时期的生物产量及土地当量比

2.2 大麦豌豆间作系统种间竞争关系的动态变化

两种作物共生初期大麦相对于豌豆的竞争力(Abp)均小于零即豌豆的竞争力大于大麦,N1水平下豌豆的竞争力最大(图1)。随着生育进程的推进,大麦相对于豌豆的竞争力显著增大,至大麦分蘖期大麦相对于豌豆的竞争力大于零,大麦处在竞争优势状态。至大麦抽穗期大麦相对于豌豆的相对竞争力达到最大,随后大麦的竞争优势下降。施氮水平对间作配对作物的竞争力存在显著影响。大麦分蘖期不施氮水平大麦相对于豌豆的竞争力较N1和N2水平分别高50%和24%;在大麦抽穗期,大麦相对竞争力达到最大;且N1水平下大麦相对竞争力分别比N0和N2水平增加了24%和47%。N0和N2水平大麦相对于豌豆全生育期平均竞争力均大于零,且N0水平比N2水平大7.6%;N1水平大麦相对于豌豆全生育期平均竞争力均小于零。拥挤指数同竞争力的动态趋势一致。生育前期豌豆处于竞争优势状态,随着生育进程的推进,大麦营养生长加强,竞争力逐渐增大,增大到一定程度之后开始下降。这些结果说明,氮素水平影响间作种间竞争作用,在生长资源限制性条件下间作配对作物间的补偿竞争作用也是影响复合群体产量的重要原因。

图1 间作系统中大麦相对豌豆竞争力和拥挤指数的动态变化

2.3 种间竞争力与复合群体产量间的关系

单作豌豆在N0施氮水平下获得最高经济产量,分别较N1、N2高11.5%和50%。单作大麦在N0施氮水平下获得最高经济产量,分别较N1、N2高4.0%和8.0%(图2)。施氮水平对间作大麦,豌豆籽粒产量无显著性影响。间作大麦在N0水平下获得最高经济产量,且分别较N1、N2水平提高29%和12%;在N0水平下间作豌豆的籽粒产量达到最高,较N1、N2水平分别提高21.1%和8.7%,随着氮素水平的增加复合群体的经济产量呈递减趋势。施氮水平对大麦豌豆的收获指数均无显著性影响,说明氮素水平对光合产物的转化无显著影响。因此,本试验设定的施氮水平下,低施氮水平有利于提高大麦间作豌豆的间作优势;通过氮素水平调控间作作物间的竞争、补偿作用在间作群体高效管理技术的优化上具有指导意义。

图2 大麦、豌豆的产量及收获指数

以大麦相对于豌豆全生育期竞争力的平均值为自变量,以间作复合群体的产量为因变量研究竞争力和产量间的相关关系,复合群体产量与竞争力间呈显著的二次曲线关系(y=-1810.3x2+117.56x+12.256,R2=0.7088,P<0.05)(图3)。随着大麦相对于豌豆竞争力的增大,复合群体的产量呈增大趋势,增大到一定限度复合群体的产量随相对竞争力的增大呈下降趋势。基于二次曲线的模拟,全生育期平均竞争力为0.0324时可获得最大混合产量。在限制性资源供给生长条件下,禾本科作物大麦和豆科作物豌豆对资源需求的时空差异,为通过增大相对竞争力而提高产量提供了保障。因此,通过施氮调控大麦豌豆间作复合系统中种间相对竞争力是增加系统产量的一种可行途径。

图3 竞争力与复合群体产量间的关系

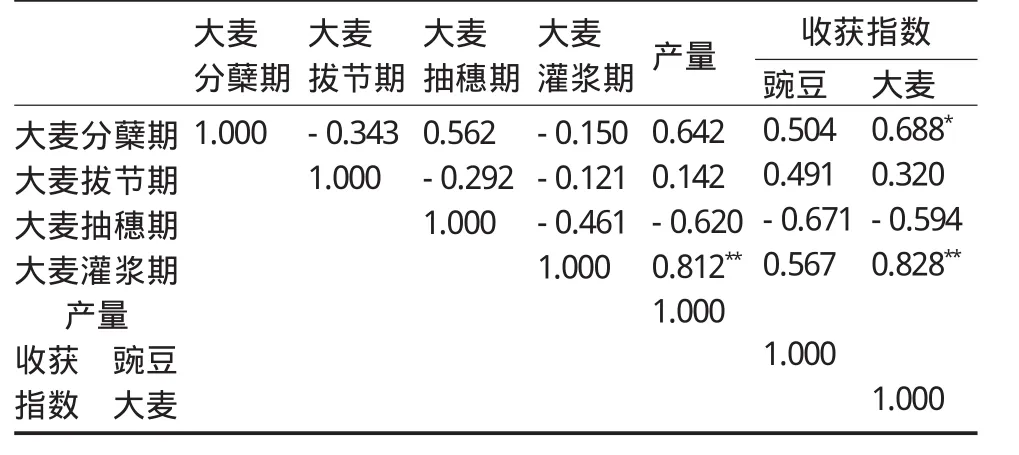

4个测定时期大麦相对于豌豆的竞争力与复合群体产量及收获指数间的关系(表3)显示,大麦间作豌豆复合群体生育前期大麦相对于豌豆竞争力同生育后期大麦相对于豌豆的竞争力没有显著性相关关系,而大麦灌浆期大麦相对于豌豆的竞争力同复合群体经济产量有极显著性相关关系;间作群体各生育时期竞争力与豌豆收获指数间无显著性相关关系,大麦分蘖期的竞争力同大麦收获指数呈显著性正相关关系,大麦灌浆期的竞争力同大麦收获指数呈极显著性正相关关系。因此,大麦灌浆期可作为通过竞争力调控从而提高大麦收获指数和获得间作经济效益的重要时期。大麦抽穗期的竞争力与籽粒产量及收获指数间均表现负相关关系,这一时期适当的降低大麦相对于豌豆的竞争力有利于混合产量的提高。本试验大麦灌浆期不施氮水平大麦相对于豌豆的竞争力显著高于N1和N2水平为复合群体获得高产提供了良好基础。

表3 大麦相对竞争力与经济产量、收获指数间的关系

3 讨论与结论

3.1 讨论

施氮影响间作优势形成,主要原因在于豆科作物生长初期根系尚未发育完全、根瘤也还未发育成熟,很少固氮,此时适当供给氮素营养,可以促进豆科作物的生长发育。因此,生产中常常在豆科生长初期补充一定数量的启动氮[10],但过高的氮素水平对豆科作物固氮形成氮阻遏。本研究大麦间作豌豆全生育期共生期的间作优势呈动态变化,低氮素供应水平更利于间作优势的形成。

共生期内,大麦分蘖期和灌浆期复合群体表现间作优势,而大麦拔节期和抽穗期复合群表现间作劣势,主要原因在于两种作物物候学特性的差异,及资源需求规律时间上的差异,另外禾本科作物大麦的旺盛生长并对豌豆造成遮阴,也是形成间作竞争差异的主要原因[11,12]。

大麦间作豌豆混合产量与共生期大麦相对于豌豆竞争力的平均值呈显著的二次曲线关系,适当增大大麦的竞争优势可提高复合群体的混合产量,小麦灌浆期可作为通过间作配对作物竞争力调控而提高复合群体产量的重要生育时期。间作系统中,大麦的平均竞争力N0水平比N2水平大7.6%,N1则小于零;大麦灌浆期N0水平竞争力较N2水平增大140%,N1水平小于零,表现间作劣势。这些结果与产量差异共同证明了种间竞争关系对间作群体复合产量的作用,间作配对作物良好的生长资源竞争利用是间作产量、经济优势的重要原因。这与Anil等[13]的研究结果一致。作物种间的氮竞争力的大小除了主要受作物自身的生物遗传特性(如根系构型等)和生态学特性决定外,还受多种因素的影响,如播种的先后、生长发育的状况、两作物共生期的长短和种植密度等。

3.2 结论

大麦间作豌豆并非全生育期共生期都表现间作优势,其间作优势呈动态变化,大麦分蘖期和灌浆期复合群体表现间作优势,大麦拔节期和抽穗期复合群体则表现间作劣势。复合群体的经济产量同大麦相对于豌豆竞争力全生育期平均值呈二次曲线关系,模拟得到平均竞争力为0.0324时可获得最大混合产量。

大麦间作豌豆系统中,大麦生育前期大麦相对于豌豆竞争力同生育后期大麦相对于豌豆的竞争力没有显著性相关关系,而大麦灌浆期大麦相对于豌豆的竞争力同复合群体经济产量有极显著性相关关系;大麦分蘖期和灌浆期的相对竞争力同大麦收获指数呈显著和极显著正相关关系。因此,大麦灌浆期可作为通过竞争力的调控来提高大麦收获指数和获得间作经济效益的重要时期。

[1]孙建好,李隆,张福锁,等.不同施氮水平对小麦/玉米间作产量和水分效应的影响[J].中国农学通报,2007,23(7):345-348.

[2]李隆,杨思存,孙建好,等.小麦/大豆间作中作物种间的竞争作用和促进作用[J].应用生态学报,1999,10(2):197-200.

[3]齐万海,柴强.不同隔根方式下间作小麦玉米的竞争力及产量响应[J].中国生态农业学报,2010,18(1):31-34.

[4]Dapaah HK,Asafu-Agyei JN,Ennin SA,et al.Yield stability of cassava,maize,soya bean and cowpea intercrops[J].Agriculture Scienceand Techonlogy,2003,140:73-82.

[5]Ndakidemi PA.Manipulating legume/cereal mixtures to optimize the above and below ground interactions in the traditional African croppingsystems[J].Biotechnol,2006,5(25):2526-2533.

[6]肖焱波,李隆,张福锁.小麦/蚕豆间作体系中的种间相互作用及氮转移研究[J].中国农业科学,2005,38(5):965-973.

[7]Li L,Sun JH,Zhang FS,et al.Wheat/maize or wheat/soybean strip intercropping:II.Recovery or compensation of maize and soybean after wheatharvesting[J].Field Crops Research,2001,71(3):173-181.[8]Sun HY,Shao LW,Liu XW,et al.Determination of water consumption and thewater-savingpotential of threemulchingmethods in a jujube orchard[J].European Journal of Agronomy,2012,43:87-95.

[9]Hauggaard-Nielsen H,Gooding M,Ambus P,et al.Pea-barley intercropping for efficient symbiotic N2-fixation,soil N acquisition and use of other nutrients in European organic cropping systems[J].Field Crops Research,2009,113(1):64-71.

[10]van Kessel C,Hartley H.Agricultural management of grain legumes:hasitled toan increasein nitrogen fixation[J].Field Crops Research,2000,65:165-181.

[11]Hauggaard-Nielsen H,Jensen ES.Evaluatingpeaand barleycultivars for complementarity in intercropping at different levels of soil N availability[J].Field Crops Research,2001,72:185-196.

[12]Willey RW.Intercropping-its importance and research needs[J].Agronomy and Research Approaches,1979,32:73-85.

[13]Anil L,Park J,Philips RH,Miller FA.Temperate intercropping of cereals for forage:a review of the potential for growth and utilization with particular reference UK[J].Grassand Forage Science.1998,53:301-317.