四川丘陵旱地小麦机播技术配套耕作措施研究及综合评价分析

李金刚 ,樊高琼 ,汤永禄 ,李朝苏 ,吴 春 ,陈 溢 ,郭 翔 ,马宏亮

四川是我国重要的粮食主产区之一,小麦是四川重要的粮食作物[1-3]。四川小麦主要分布在丘陵旱地,种植制度为“小麦/玉米/大豆”[4]。丘陵旱地坡多路窄,地块狭小,加上多熟的种植制度,导致该区域机械化水平低,小麦种植效益低,2007年调查的种麦收益为2.6元/667m2,播种人工投入占小麦生产成本的69%-87%[5]。小麦种植面积也由2000年的160万hm2下滑到2012年的128万hm2,总产由614万t下滑到555万t。如何促进丘陵旱地小麦生产可持续发展、确保区域粮食安全是农学家们急需解决的重要课题。在我国人口结构变化和城镇化大背景下,劳动力是未来农业生产的最大问题,解决劳动力短缺问题,机械化是必经之路。我国北方小麦生产机械化率已基本达到100%,四川丘陵旱地小麦生产机械化尚处于起步阶段,加快机械化进程尤为迫切。

结合丘陵地势起伏、地块小和套作种植特点,四川省农业科学院作物研究所与中江县丰泽小型农机制造有限公司联合设计研制了2B-4等多种型号播种器,播幅0.8m或1.0m,条播,配套动力为3.7-7.4kW的微耕机[3]。该播种器经过近几年的示范推广,逐渐暴露出一些问题,最重要的问题是机播小麦抗旱性不强,一旦遇到冬干(如2010和2012年),机播小麦出苗差,分蘖少,前期生物量积累不足,有效穗偏低,严重减产。出现机播小麦节支却不增产增效,甚至减产减效的尴尬局面,限制了机播技术的推广应用。根本原因在于缺乏与机播技术配套的农艺措施,降低了机播技术的应用效果,农机农艺急需交融促进[3,4,7]。前人研究表明,保护性耕作有显著保墒效果[8-14],而在四川丘陵区域,与机播小麦配套的耕作措施研究缺乏,限制了机械化播种的增产潜力和推广应用。鉴于此,结合四川丘陵旱地小麦生产问题和前人研究结果,试验在免耕、旋耕和翻耕条件下,设置秸秆覆盖和不覆盖,研究耕作措施对机播小麦播种质量、群体质量和产量的影响,采用综合指数分析法全面评价不同耕作措施条件下机播技术应用效果的优劣,以期探索提高丘陵旱地小麦机播技术应用效果的配套耕作措施,促进旱地小麦机播技术推广应用,提高四川小麦生产机械化水平。

1 材料与方法

1.1 试验概况

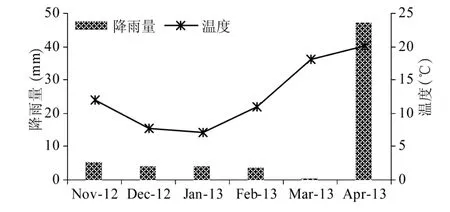

试验于2011-2013年在四川简阳市芦葭镇英明村进行。试验点(104°30′E,30°17′N)位于川中丘陵生态区。试验地土壤肥力中等,pH值7.5,全氮0.0696%,全磷0.9840%,全钾0.0634%,速效氮51.13mg/kg,速效磷4.23mg/kg,速效钾100.9mg/kg,有机质1.14%。2012-2013年小麦生育期降雨量和温度见图1,气象数据由四川省农业气象中心提供。试验采用2B-4型播种机,该播种机由四川省农业科学院作物研究所主持研发,质量轻,条播,由微耕机驱动,适应丘陵旱地生产和地形[3]。

图1 2012-2013年小麦季降雨量和温度

1.2 试验设计

试验采用裂区设计,主区为耕作方式,设翻耕(CT,conventional tillage)、旋耕 (RT,rotary tillage)、免耕(NT,no-tillage)三种耕作方式,其中翻耕为手工锄头翻挖,深度20 cm,微耕为旋耕机旋耕2次,旋耕深度15 cm;副区为秸秆覆盖,设秸秆覆盖(M,straw mulching)与不覆盖(NM,no straw mulching),播前将玉米秸秆粉碎,长度小于5 cm,覆盖量为2625 kg/hm2。试验共6个处理,3次重复,18个小区,小区面积为40 m2(20 m×2 m)。采用“双三O”模式,麦/玉套作,即2 m为一个复合单元,其中1m播种机播种4行小麦(行距25 cm),另外1 m为预留行,翌年3月种玉米。参试品种为川麦42,采用播种机条播,播量82.5 kg/hm2,预定基本苗120×104株/hm2,出苗调查后匀苗。全生育期施纯N 75 kg/hm2,P2O545 kg/hm2、K2O 45 kg/hm2;氮肥60%作底肥,40%于12月中旬追施。播种后浇水6 mm,以保证出苗;浇水后对相应小区进行秸秆覆盖。

1.3 调查项目与测定方法

1.3.1 播种质量调查 播种后,于各小区选择10个样点调查土壤覆种厚度;在每小区选择3个1 m2样点调查裸露种子数,以裸露种子数占单位面积播种粒数的比例为晾籽率。出苗后,在每小区选择3个1 m2样点调查每行的断垄长度(连续20 cm内无苗则视为断垄),以断垄长度占样点各行总长(4 m)的比例为断垄率;在每小区选择10个0.5 m2样点调查苗数,将样点间苗数的变异系数(CV)作为衡量出苗均匀度的指标,变异系数越小则出苗越均匀。

1.3.2 小麦群体指标测定及产量调查 于小麦三叶期,在每小区选取2个1 m2作为定点调查样点,分别在三叶期、拔节期、开花期和成熟期调查群体茎蘖数。在分蘖期、拔节期、开花期和成熟期,分别在各小区边行和中间行各取15 cm样段植株样,将植株分器官分装,于105℃杀青1 h,置80℃烘干后用千分之一天平称重。用于换算群体干物质积累量,采用干质量法换算LAI[4]。

收获时挖方(挖方面积4 m2)测产。对成熟期取样植株进行考种,调查穗粒数和千粒重;并分籽粒和秸秆烘干称重,换算收获指数。

物质积累关系式:花后积累量=成熟期干质量-开花期干质量;花后贡献率=花后积累量/产量×100%。

1.3.3 整地和播种物质能量投入调查 调查各处理整地和播种环节物质能量投入,并以大面积生产中不同耕作措施的整地、播种物质能量投入调查结果为辅助参考。将物质能量投入转换为货币形式。

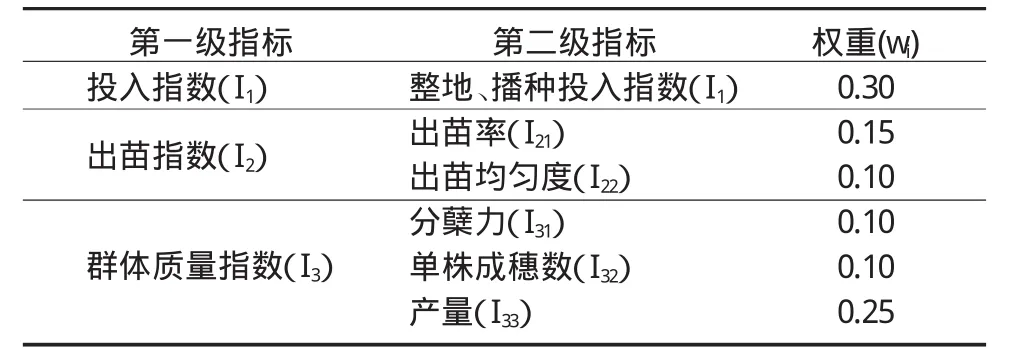

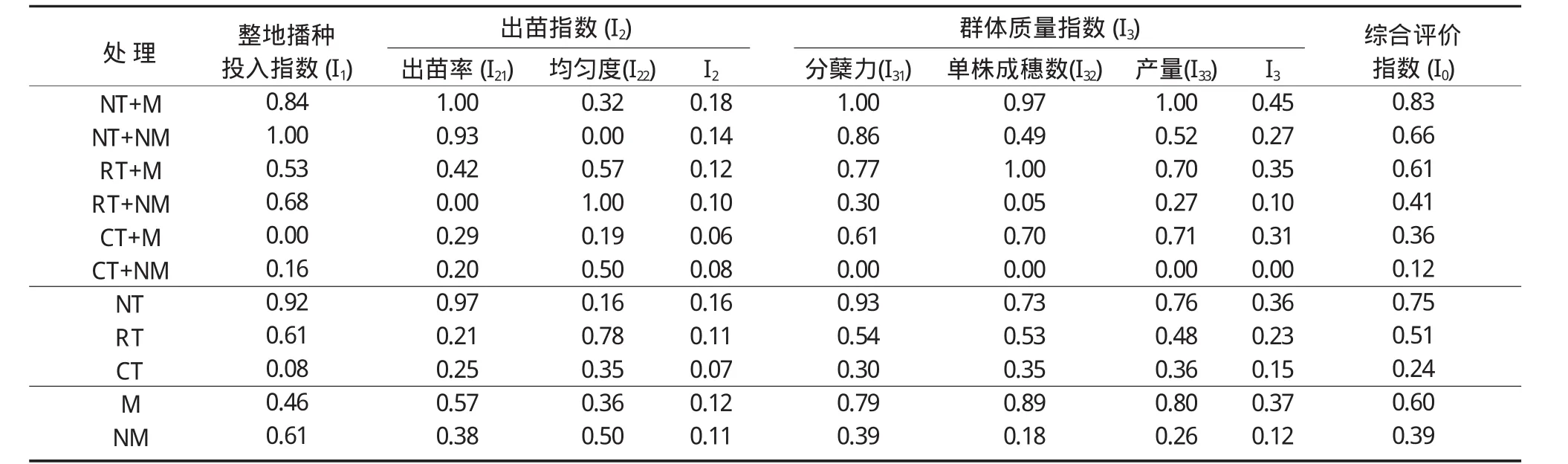

1.3.4 综合评价指数 为全面科学有效的评价不同耕作措施下小麦机播技术的应用效果,本文选择了重要的相关指标建立综合评价指标体系(表1),结合指标的重要性赋予相应权重值(wi)[15,16]。采用综合指数评分法分析小麦机播技术在不同耕作措施间应用效果的优劣。综合评价指数(I0)越大,则表明应用效果越突出[15]。

表1 小麦机播技术应用效果综合评价指标体系

1.4 数据处理

两年试验规律基本一致,本文分析数据采用2012-2013年试验结果。试验数据用Microsoft Excel 2007整理计算,用DPS7.05进行数据差异显著性检验。

2 结果分析

2.1 不同耕作措施对小麦机播播种质量的影响

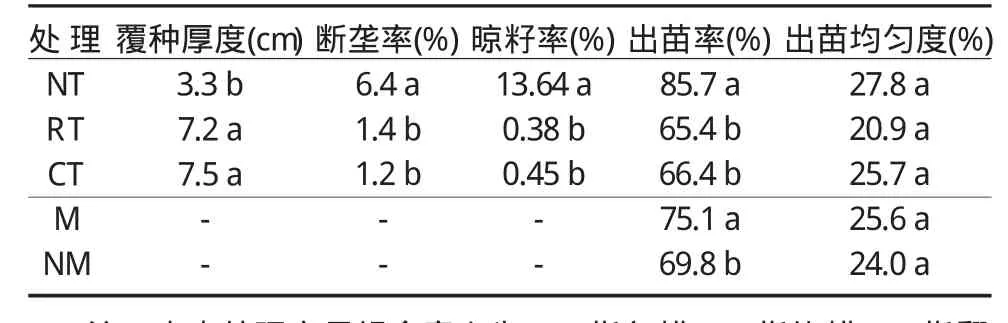

表2表明,旋耕和翻耕后机播小麦种子入土深,覆土效果显著好于免耕;免耕下的晾籽率和断垄率显著高于旋耕和翻耕;但免耕的田间出苗率达到85.7%,显著高于旋耕和翻耕的。秸秆覆盖处理的田间出苗率显著高于不覆盖。耕作方式间、覆盖与不覆盖间的出苗均匀度差异均不显著。

表2 耕作措施对小麦机播播种质量的影响

2.2 不同耕作措施对机播小麦群体质量和产量的影响

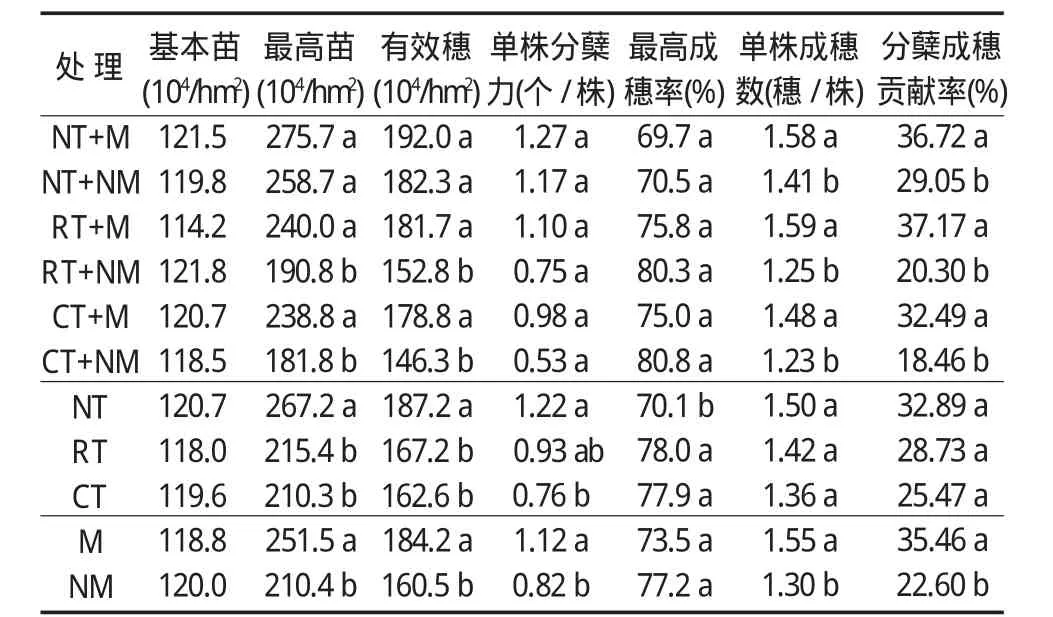

2.2.1 耕作措施对机播小麦分蘖特性及成穗特性的影响 由表3可知,在基本苗基本一致的情况下,免耕下的最高苗和有效穗显著高于旋耕和翻耕,旋耕和翻耕间差异不显著;秸秆覆盖的最高苗和有效穗均显著高于不覆盖处理;而耕作方式和秸秆覆盖间的互作效应不显著。进一步分析发现,免耕的单株分蘖力分别比旋耕和翻耕的高37.4%和62.6%;单株成穗数比旋耕和翻耕的高5.6%和10.3%,分蘖成穗的贡献率比旋耕和翻耕的高4.2%和7.4%。就秸秆覆盖而言,覆盖后的单株分蘖力、单株成穗数分别较不覆盖高36.6%和19.2%,分蘖成穗的贡献率比不覆盖高12.9%。

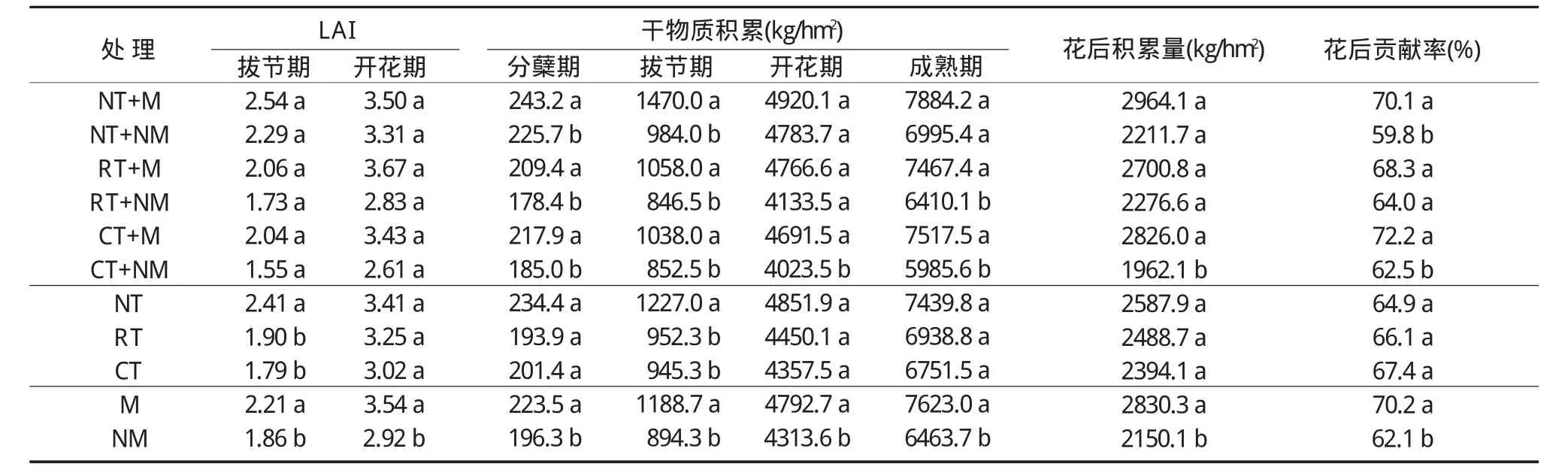

2.2.2 耕作措施对机播小麦干物质积累及LAI的影响 试验结果表明(表4),免耕处理在拔节期和开花期的LAI均最大,在拔节期显著高于旋耕和翻耕处理;无论是免耕、旋耕还是翻耕,秸秆覆盖后的LAI均高于不覆盖处理,拔节期以免耕+覆盖的LAI最大。就均值而言,拔节期和开花期秸秆覆盖下的LAI较不覆盖高18.8%和21.2%,差异显著。就群体干物质积累而言,在分蘖、拔节、开花和成熟期,均以免耕处理下的群体干物质积累量最高,在拔节期差异达到显著水平;而秸秆覆盖能显著增加以上各个生育时期的干物质积累;秸秆覆盖尤其能促进各耕作方式生育前期,即分蘖期和拔节期的干物质积累。群体花后干物质积累与经济产量有直接密切的关系,而秸秆覆盖也显著增加了花后干物质积累,较不覆盖高31.6%,花后干物质积累量对产量的贡献率也显著提高。以上结果说明,免耕和秸秆覆盖能显著促进群体生长,群体LAI大,花前和花后干物质积累量多,为高产奠定了坚实的物质基础。

表3 耕作措施对机播小麦分蘖特性和成穗特性的影响

表4 耕作措施对机播小麦LAI和干物质积累的影响

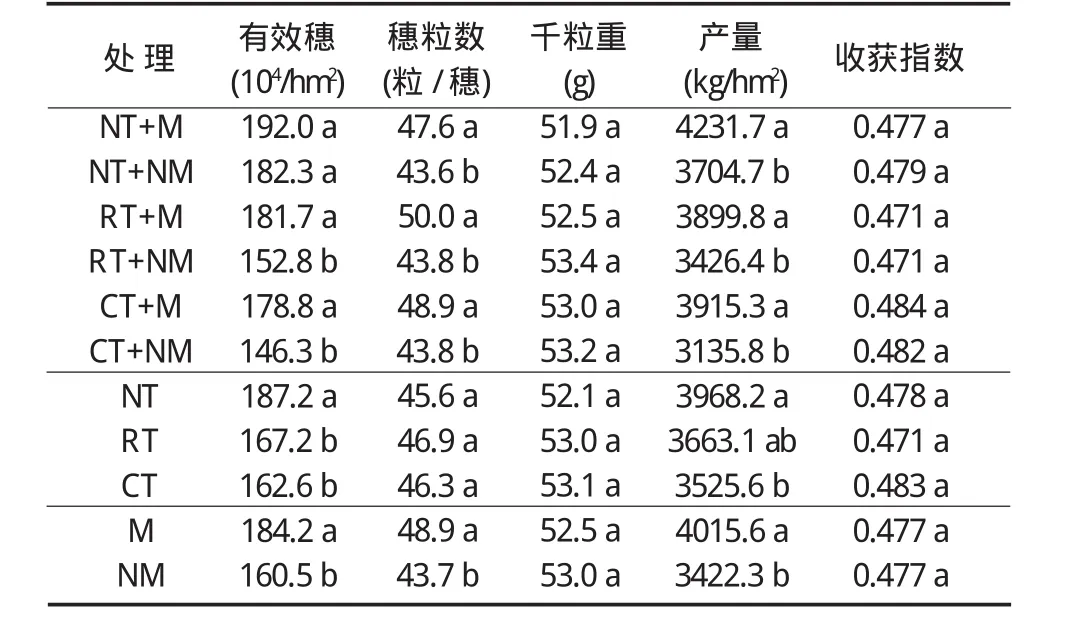

2.2.3 耕作措施对机播小麦产量构成及产量的影响 耕作方式和秸秆覆盖显著影响机播小麦产量构成和产量(表5)。免耕的产量分别比旋耕和翻耕高8.3%和12.6%,与翻耕差异达显著水平,旋耕和翻耕差异不显著。产量的提高在于有效穗的增加,免耕的有效穗分别比旋耕和翻耕高11.9%和15.1%,差异显著。而耕作方式间穗粒数和千粒重差异不显著。秸秆覆盖对有效穗和穗粒数均有显著的促进作用,分别较不覆盖高17.8%和5.2粒/穗,而千粒重差异不显著。在三种耕作方式条件下,秸秆覆盖均表现出显著的增产效应,秸秆覆盖的产量比不覆盖平均高出17.3%,又以免耕+秸秆覆盖后的产量最高,达4231.7 kg/hm2,较翻耕+不覆盖增产34.9%。综合表明,免耕较大的群体有效穗是其增产的基础,而秸秆覆盖显著促进群体有效穗的形成和提高小花结实率,增加穗粒数,进而实现群体的增产效应。

表5 耕作措施对机播小麦产量构成、产量和收获指数的影响

2.3 耕作措施间小麦机播技术应用效果综合评价分析

根据建立的综合评价指标体系(表1),以I1为整地、播种阶段的评价指数,I2为出苗质量评价指数,I3为群体质量评价指数,以综合评价指数(I0)评价不同耕作措施下小麦机播技术应用效果。结果表明(表6),三种耕作方式间,免耕具有投入少(I1最大),出苗效果好(I2最大)和较好的群体质量(I3最大),免耕的综合评价指数(I0)大于旋耕和翻耕,表明免耕下机播技术应用效果最优。秸秆覆盖虽然会增加物质投入,但与不覆盖相比,能促进出苗,提高机播小麦群体质量,秸秆覆盖的I0大于不覆盖,表明秸秆覆盖能提升机播技术的应用效果。因此,从减少劳动投入、提高播种质量、增强群体质量、提升机播技术应用效果而言,四川丘陵旱地机播小麦配套的耕作措施宜为免耕+秸秆覆盖。

表6 耕作措施与小麦机播技术结合的应用效果综合评价

3 讨论

3.1 耕作措施对四川丘陵旱地小麦播种质量及群体质量的影响

良好的播种质量是小麦高产的基础,“苗全、苗匀、苗壮”是评判播种质量的重要指标[2]。适宜的群体大小,合理的群体LAI,充足的群体干物质积累以及协调的产量构成是实现小麦高产优质的基础[3,4]。对于机播小麦,一般认为[4,7,17],土壤耕作后地表相对平整,土壤疏松,利于开沟,播种机通过性好,播种质量好。本文也得出了类似的研究结果,旋耕和翻耕处理下的覆种效果好,断垄率和露籽率极低,出苗均匀。但在四川丘陵特殊气候生态条件下,土质粘重,冬干频发,而适合于丘陵旱地套作条件的机械以小型或微型为主,碎土和镇压能力有限,导致旋耕或翻耕后土壤并不细碎,大土块多,土壤间隙大,种子与泥土接触不紧密,加上白天水分蒸发快,保水能力差,干湿交替导致出苗率下降,且大土块更易导致播种过深,出苗费时费力,消耗营养多,苗子瘦弱,幼苗质量差,本研究中,旋耕和翻耕下的出苗率低,出苗后单株分蘖少、群体LAI小、干物质积累量小,最终导致产量低,不适合作为机播的配套耕作措施。

四川丘陵旱地小麦生育特点为“两短一长”[3],即全生育期短,分蘖期短,灌浆期长,单位面积有效穗数低是限制高产的瓶颈,更是机播小麦轻简高产高效的突破口。一播全苗、早蘖促穗是轻简高产栽培的重要思路。本试验中,免耕、秸秆覆盖均能有效促进机播小麦种子出苗,免耕播种的出苗率达到85.7%,显著高于旋耕和翻耕;秸秆覆盖较不覆盖的出苗率高出5.3%,差异显著。出苗后的单株分蘖力、单株成穗数均高于旋耕和翻耕,拔节期和开花期LAI、花前花后的干物质积累量均以免耕最大,免耕下的单株分蘖力和有效穗分别比翻耕高62.6%和15.1%,秸秆覆盖下的单株分蘖力和有效穗分别比不覆盖高36.6%和14.8%。前人研究表明,免耕、秸秆覆盖等保护性耕作的保墒作用为作物生长提供必要的水分保障,促进作物群体质量提高和增产[12,14,18,19]。本试验研究结果也表明,最终产量以免耕+秸秆覆盖最高,达4231.7 kg/hm2,较翻耕+不覆盖处理增产34.9%。因此,免耕+秸秆覆盖可作为四川丘陵旱地机播小麦高产栽培技术中的配套耕作措施加以推广应用。

3.2 耕作措施与小麦机播技术配套应用效果的综合评价

综合评价分析表明,相较于翻耕和旋耕,免耕具有投入低,出苗率高、群体质量好、产量高的优点,产投比高,促进机播技术应用效果的提升。需进一步完善机具性能以提升免耕的播种覆土效果。秸秆覆盖能显著改善丘陵旱地机播小麦群体分蘖不足,有效穗偏低的状况,增产效应突出,提升了丘陵旱地小麦机播技术的应用效果。因此,免耕+秸秆覆盖具有投入少、群体质量好、产量高等优点,是四川丘陵旱地机播小麦适宜的配套耕作措施。

4 结论

三种耕作方式中,旋耕和翻耕条件下的播种质量较高,需要进一步完善播种机具性能,使其进一步适应免耕播种。免耕促进田间出苗,分蘖能力强,各生育时期LAI高,花前花后干物质积累多,成穗多,与翻耕相比有明显增产效应;秸秆覆盖对机播小麦群体质量有显著影响,各指标均优于不覆盖,比不覆盖显著增产。综合分析表明,免耕和秸秆覆盖等保护性耕作措施能促进小麦机播技术应用效果的提升。因此,“免耕+秸秆覆盖”具有高产高效特点,是适合于四川丘陵旱地机播小麦高产栽培配套的耕作措施。

[1]朱明仓,杨韬.四川省粮食生产的现状和特征分析[J].决策咨询通讯,2007(3):35-37.

[2]余遥.四川小麦[M].成都:四川科学技术出版社,1998:323-345.

[3]汤永禄,李朝苏,余秀芳,等.西南旱地套作小麦带式机播技术组装与示范效果[J].耕作与栽培,2010(4):60-61.

[4]樊高琼,郑亭,陈溢,等.耕作方式、播深及覆土对机播套作小麦群体质量和产量的影响[J].农业工程学报,2011,27(S2):20-25.

[5]蒋远胜,丁明忠,林方龙,等.四川主要粮食作物生产成本收益分析[J].四川农业大学学报,2007,25(3):357-364.

[6]韩宾,李增嘉,王芸,等.土壤耕作及秸秆还田对冬小麦生长状况及产量的影响[J].农业工程学报,2007,23(2):48-53.

[7]高焕文.农机农艺结合建设持续高产保护性耕作体系[J].农业技术与装备,2010(1):12-14.

[8]张海林,高旺盛,陈阜,等.保护性耕作研究现状、发展趋势及对策[J].中国农业大学学报,2005,10(1):16-20.

[9]贾春林,郭洪海,袁奎明,等.黄淮区不同播种方式对玉米出苗质量和土壤环境的影响[J].玉米科学,2012,20(1):108-111.

[10]张金霞,刘成元,施炯林,等.河西灌区免耕秸秆覆盖对春小麦播种及出苗的影响[J].甘肃农业大学学报,2006,41(4):31-34.

[11]王红光,于振文,张永丽,等.耕作方式对旱地小麦耗水特性和干物质积累的影响[J].作物学报,2012,38(4):675-682.

[12]巩杰,黄高宝,陈利顶,等.旱作麦田秸秆覆盖的生态综合效应研究[J].干旱地区农业研究,2003,21(3):69-73.

[13]黄明,吴金芝,李友军,等.不同耕作方式对旱作区冬小麦生产和产量的影响[J].农业工程学报,2009,25(1):50-54.

[14]Machado S,Petrie S,Rhinhart K,et al.Tillage effects on water use and grain yield of winter wheat and green pea in rotation[J].Agronomy Journal,2008,100(1):154-162.

[15]秦国明,孙希昌.综合指数法在农业生态系统效益评价中的应用[J].广东农业科学,2007(12):94-95.

[16]王春枝.综合评价指数模型的比较与选择 [J].统计教育,2008(4):17-18.

[17]戚从清.浅析影响小麦播种质量的几个因素[J].安徽农学通报,2010,16(08):65,79.

[18]Feng F X,Huang GB,Chai Q,et al.Tillage and straw management impacts on soil properties,root growth,and grain yield of winter wheat in northwestern China[J].Crop Science,2010,50(4):1465-1473.

[19]李玲玲,黄高宝,张仁陟,等.免耕秸秆覆盖对旱作农田土壤水分的影响[J].水土保持学报,2005,19(5):94-96,116.