付军凯评传(续)

张生筠

付军凯评传(续)

张生筠

第三章 成名之作

付军凯的成名作应该是评剧《毛泽东在1960》和京剧《周恩来与大庆人》。

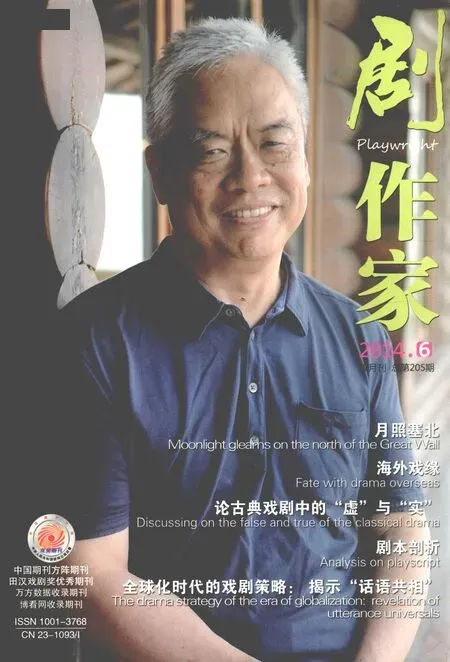

评剧《毛泽东在1960》写于1993年,最早发表于《剧作家》1994年第 2 期,《剧本》杂志同年8月再次发表。由牡丹江市评剧团首演,刘守诚导演,殷杰饰演毛泽东,李鼎饰演周恩来。该戏上演后立即引起轰动,接着进京汇报演出,进过中南海,获过国家多项大奖。中国剧协专家、毛泽东生前身边工作人员等曾多次召开座谈会,给予充分肯定。剧团回到牡丹江后,在市委、市政府的关怀下继续加工,到全国各地巡回演出,演遍了大江南北,得到了全国各地观众的一致好评。接着付军凯又创作了京剧《周恩来与大庆人》,发表于《剧作家》1996第5期,由牡丹江市京剧团首演,然后赴大庆等地演出。饰演周恩来的演员李鼎获得18届中国戏剧梅花奖。付军凯的名字也响遍了长城内外,大江南北……

看过付军凯的成名作《毛泽东在1960》后,我感到领袖戏必将在未来的戏曲舞台上占有重要地位。戏曲要生存,就要演现代戏,反映时代生活,戏里就要有领袖人物出现。可是,这类领袖戏的创作,对于戏剧界来说是个新课题,而付军凯在尚有许多问题有待探讨和解决的情况下,将老一辈无产阶级革命家毛泽东、周恩来搬上了戏曲舞台,并得到了广大观众的承认,这无疑是具有重大意义的。看过戏后,我觉得付军凯的领袖戏在题材处理、人物创造、传统程式运用等方面取得的经验,是应该认真研究和总结的。

材料的选取与角度的切入

领袖戏应该归属传记类。这就将它与一般戏剧区别开来。它选取的素材就不能完全虚构,而是要根据领袖人物的生平事迹去组织材料,结构故事,安排戏剧场面。但是,每位领袖人物的生平事迹材料都很多,选取哪些,不选取哪些,并没有一定的准则,要完全按照作家的写作要求而定,这就涉及到了领袖戏的选材问题。

付军凯曾说:他所创作的毛泽东既要让大家承认,事件就要有史实依据;但又应该是个艺术形象,这样就不能拘泥于史料作传。我觉得他的想法是对的,舞台上的生活毕竟是假的,特别是中国戏曲,是一种似与不似之间的生活。但领袖戏又决不能背离史实,像毛泽东这样的伟大人物,轰轰烈烈的一生创造了许多丰功伟绩,可是他也不是神,也犯过一些错误,可以说中国的老百姓对毛泽东是非常熟悉的。因此,写什么、怎么写就更为重要了。戏中的毛泽东,首先应该是个艺术形象,因此,选材就要从作品的主题出发。付军凯本着我写的是剧本,是艺术作品,而不是评论文章。这样就可以既不完全抛开历史真实,又不照搬历史,越过那些理论界有争议的、有不同意见的地方,尽量选取那些有利于表现主题的材料去写。通过描写毛泽东的好思想、好作风,使剧中的毛泽东成为为表现主题服务的艺术形象。比如剧中描写了毛泽东关怀警卫战士学文化;通过警卫战士回乡探亲了解各地灾情;批评江青的错误思想;接见裘盛戎了解文艺界的困难;劝说失去丈夫已十年的儿媳改嫁;与周恩来一道吟诗、改诗等等,既有力地刻画了毛泽东的形象,性格特点又极为鲜明。由此我们可以看出,这些事件都比较单一,跳动性也比较大,作家是根据戏曲写意的美学特点,有选择地运用素材创造了一个心胸开阔、才华横溢、关心人民疾苦、心里装着全国人民的领袖形象。

(评剧《毛泽东在1960》,殷杰饰演毛泽东)

描写人物的切入角度要选得恰到好处,写毛泽东的缺点,又不能影响人物形象。剧中如果对毛泽东领导全国经济建设工作的缺点、错误只字不提,熟悉这段历史的广大观众就会觉得剧本的内容不真实。但怎么写领袖人物的缺点,又关系着能否破坏领袖形象的重大问题。付军凯要将剧中的毛泽东塑造成既是艺术形象,又是全国人民心目中的领袖。 因此,他本着写毛泽东的缺点也要为塑造人物服务的思想,通过写缺点,表现出他与人民群众血肉相连的关系,写出他的伟大品格和高尚情怀。为此,作家对描写毛泽东缺点的角度、分寸都经过了深入思考,做到了精心安排。比如《毛泽东在1960》的第五场,井冈山老妈妈见到毛泽东的一场戏:

毛泽东 老嫂子告诉我,老区的人民,过得下去么?

老 人 茄子树不开虚花,山里人不说假话:要是过得去,我就不来找你了!

毛泽东 怎么……

老 人 我不怕你主席不高兴,乡亲们对你意见大咧!

众 老人家!

老 人 ……

毛泽东 老嫂子,莫怕,只管讲。

老 人 大跃进,比着赛地放“卫星”,吹牛皮吹破了天,你怎么不管?《人民日报》是你办的吧?一亩地打万斤粮的胡话怎么也登报了?你可是种过田的人哪!大炼钢铁,行,可不该把门鼻儿、顶针儿都收了去,把果树都砍了当柴烧哇!还有那个公共食堂,谁出的鬼主意呀,你怎么就同意了!……我想了,老百姓不赞成的这些事,不会是你的令,不会是;一定是旁人瞒着你干的吧,啊?你说哟!

毛泽东 不,老嫂子,我是共产党的主席呀!

这里既写了毛泽东领导社会主义建设中的缺点和错误,还写了老人对他的严厉批评。但这种批评写得十分巧妙。首先是在此之前充分地描写了老人与毛泽东的特殊关系。她是倾其全家跟着毛委员闹革命的井冈山老人。她先把丈夫送到部队去打天下;丈夫牺牲后,她又把两个儿子送去投奔党,后来一个牺牲在长征路上,一个牺牲在淮海战场。老人是一心一意跟着毛泽东闹革命,心里充满着对党的热爱,对领袖的深情。其次是表现老人与毛泽东见面后,用棉衣袖口把竹筒烟袋擦擦,递给毛泽东,毛泽东接过就有滋有味地抽起来,有力地说明了两人之间的深厚感情。而作家却是让与毛泽东有着这种特殊关系、特殊感情的井冈山老人,把大跃进、人民公社运动中的放“卫星”、吹牛皮、大炼钢铁、大办公共食堂等“左”倾错误一一进行批评。特别是最后老人说的“谁出的鬼主意呀,你怎么就同意了”,又说“不会是你的令”,“一定是旁人瞒着你干的吧”。我们想,剧中通过老人饱含爱心的批评,不仅是使毛泽东受到了深刻的触动,虔诚地检讨自己的过失,就是观众也都会被深深地感动的。再比如毛泽东会见张成才同志,这里显然写的是在人民心目中有着崇高威望的彭德怀同志。对于彭德怀的批判是错误的。但当时毛泽东还没有认识,作家集中笔墨写他对战友的关怀和爱护,让人感到真实可信,又不会影响毛泽东的形象。

历史的真实与艺术的创造

既然领袖戏属于传记戏,主要人物、主要事件就都应该是史有其人、史有其事的。但在具体生活细节上,又不排除虚构。付军凯的领袖戏正是遵循这一原则进行创造的,也正是这一原则为付军凯运用戏曲形式塑造领袖形象提供了方便。这类戏允许剧中人物、情节有真有假,有虚有实,即适应了中国戏曲于似与不似之间表现生活的特点。剧中把实有的生活情节大胆地移花接木,将不是的作为是、将没有的作为有来写,使其为表现人物服务。像《毛泽东在1960》的第六场,作家巧妙地安排了毛泽东与周恩来谈诗、改诗的情节。

周恩来听了毛泽东的吟诵,被诗中的意境所感染:

周恩来 情景交融,挥洒自如,有气派、有深意——又是一首好诗呀!

毛泽东 (大喜)你真的这么认为么?

周恩来 是呀,

(唱)自古愤怒出好诗,

雪中觅得绝妙词。

似乎可动一个字……

毛泽东 哪个字?

周恩来 “当有英雄驱虎豹,更无豪杰怕熊罴”。“当”字不如改成“独”字。

毛泽东 独有英雄驱虎豹!(喜极)妙,妙不可言!恩来,

(唱)你是我的“一字之师”!

史实上毛泽东的《冬云》写于1962年,在剧中提前了两年,而周恩来也从未给毛泽东改过诗。毛泽东写《冬云》是实有的事,但写作时间已被改动,并虚构了修改诗句的情节。我想作家如此处理,不仅没有破坏艺术真实,而是起到了加强表现人物的作用。一是展示了毛泽东这个非凡人物的才华,二是表现了他与周恩来的亲密关系。从不同侧面刻画了人物,使艺术形象更为坚实,更为丰满。至于毛泽东将诗稿送给警卫战士封志民就更是纯属虚构了。

剧中所表现的生活必然要受到舞台时间、空间的诸多限制,就传记戏来说如果情节一点也不允许改动,恐怕任何具有戏剧性的史实材料,也难以结构成戏剧。我觉得这类戏在不违背史实的情况下,应该允许虚实结合地表现人物。像《毛泽东在1960》中毛泽东询问封志民的姓——“封”字的情节、封志民捅鸣蝉的情节、毛泽东会见张成才的情节,都和“改诗”的情节相似,可能是实有的事,但为了表现人物又都是经过作家巧妙加工的故事。特别是前面提到的毛泽东会见张成才的情节,经过加工就更为感人。张成才是我军高级将领彭德怀的化身,是位被毛泽东处分错了的老同志,但两人的关系还是那么亲切,那么一往情深。两人一见面都首先关心地询问对方的身体情况,张成才蹲下身去看毛主席的脚已出现浮肿时说:“听说你七个月不吃肉不吃蛋……”一个受过处分的人对处分自己的人能有这样的情谊,这说明战友间的感情该是多么深厚,两人又都有着多么崇高、多么无私的伟大胸怀。

通过虚构的故事情节表现生活,在传记戏中是允许的。但在领袖戏中虚构情节必须符合史实、符合人物的行为要求,是历史上没有的事,却又是可能有的事。像《毛泽东在1960》的第一场,毛泽东在回乡的警卫战士回来后,将小张带回的窝窝头吞吃掉;第二场毛泽东批评江青让人给李讷送去半斤饼干,这些情节很明显是虚构的。但毛主席多次批评江青是有史料可查的;毛主席吞吃窝窝头与某些回忆文章中说他三年自然灾害期间,不吃鱼肉蛋也是相一致的。再有像《周恩来与大庆人》的第三场周恩来喝醉酒的情节,显然也是虚构的。但周恩来是为大庆筹集粮食喝醉的,从他一生关怀帮助解决大庆会战的困难来看,谁都不会产生怀疑的。这醉酒包含着周恩来对大庆人的无比关怀,饱含着他为国为民操劳的崇高精神。而第五场周恩来会见赵奶奶的情节,因赵奶奶是个虚构的人物,当然这个情节也不会是真实的。但从总理与人民之间的关系来看,却又是能够发生的。特别是赵奶奶的一包窝瓜子,表达了人民对总理的深情,极为生动感人。

领袖的念白与唱腔的处理

以戏曲的艺术形式表现人民领袖的生活是个新课题。戏曲表现现代生活尚有许多问题没有解决,要想探讨塑造领袖形象似在探索禁区,人们乍一听说毛泽东唱评戏都觉得可笑。但当我们真的步入剧场观赏付军凯的领袖戏时,却感到唱腔、表演都糅合得非常好,没有一点矫揉造作之感。

付军凯对戏曲写意的美学特点是十分熟悉的。他的领袖戏是于似与不似之间表现生活,创造人物,并力求将生活变形后接近传统程式;将程式经过改革和创新以适应表现现代生活的需要。比如《毛泽东在1960》中的毛泽东,是在中国戏曲舞台上第一次出现毛泽东的形象。他所追求的是既像毛泽东,又不是真实的毛泽东。不像,观众不承认;完全真实则没有办法适应戏曲的表演程式。因此,他将毛泽东的念白处理成一种似韵白又不是韵白的语言,努力做到既突出人物的性格特点,又要有节奏感,并尽量避免冗长的大段叙述。

戏的开始毛泽东与新战士封志民有一段对话:

毛泽东 小同志,叫什么名字呀?

封志民 报告毛主席,我叫封志民。

毛泽东 志民,立志为人民,好。封,是不是河南开封那个封啊?

封志民 不是。

毛泽东 喔?

封志民 是一封信两封信的封。

[毛泽东大笑。

封志民 您笑什么?我真是姓一封信两封信的封。

毛泽东 不管你有几封信,不“开封”你就看不成,那是一个字,懂了么?

这段对话既写出了毛主席对警卫战士的关怀,又表现了他的平易近人,使封志民迅速消除了紧张情绪,拉近了领袖与平民百姓间的距离。而其中的“志民,立志为人民,好”“不管你有几封信,不‘开封’你就看不成”的幽默风趣,准确地表现了毛泽东的性格特点。同时用毛泽东的家乡话来说,就形成了一种既有戏曲韵味又有节奏的特殊语言。此外,后面的听说小张回来了对封志民说的“咱们之间的事,容当后论喽”,第二场的与李讷说的“我还以为本周末女儿不回家与爸爸团聚了呢。告诉我为什么回来得如此之晚?”第三场与封志民说的“你写的是忧么?哪里伸出来一只手呢?你写的是扰,扰乱的扰。怪不得炭贱卖不出价钱,有你在这里扰乱么”,这些语言都是既符合毛泽东的性格,又有韵白的抑扬顿挫的节奏性,在戏中无艰涩生硬之感,人们承认是戏曲语言。

念白与唱腔巧妙结合,在似吟似诵中由白转唱的过渡,无斧凿雕琢之痕。《毛泽东在1960》的第一场毛泽东与封志民的谈话中:

毛泽东 那么,就看我们两个人谁服务

得——

(唱)更好一些?

让人民来做裁决。

全心全意莫松懈,

咱一老一少互帮互学。

毛泽东听了小王说家乡连糠菜都吃不上了,只能吃树皮,挖草根……

毛泽东 (缓缓上前)小王,该骂的不

是你,是我毛泽东……

(唱)半糠半菜窝窝头,夺下

我两行泪水滚滚流。

眼中只见“卫星”频放重霄九,

耳中只闻春风杨柳歌儿稠。

这些唱段都是毛泽东在音乐声中由白转唱,观众在不知不觉中听到了毛泽东的唱腔。这种由念逐渐转换成唱的形式,前后衔接得非常谐调。其实戏曲中的唱本来就是将生活变形的表现,因此完全可以进行大胆的尝试。像《毛泽东在1960》中毛泽东的“我们都从山里来……”,起唱前有念白“对山有感情好哇……”《周恩来与大庆人》中周恩来的“一撇一捺写得真”,起唱前有念白“进喜……不,铁人同志!你写下的这个‘人’字,不亚于打出一口高产油井啊”!都是在音乐声中,运用念白过渡到唱段上。在传统戏中起唱要“叫板”,否则“场面”上不给起“过门”。而这种借用念白“叫板”的过渡形式,让人看了觉得与全剧是和谐统一的,自然顺畅的。

舞台的环境与人物的出场

看了付军凯的领袖戏,感到他于似与不似之间安排场景是个重要特点。中国戏曲对于舞台的使用有别于话剧,它是通过连续的上下场来表现虚拟舞台的时间流逝和场景变化的,是一种写意的表现。而有些现代戏的创作多是学习话剧的结构方式,将舞台以实景固定后,时间、地点便不能轻易改变,不仅限制了作家所表现的生活内容,而且观众看了觉得像话剧,不承认是戏曲。

而付军凯的领袖戏却没有这种毛病。为了便于表现生活和人物,他是既巧妙地将生活做了相对集中,又避免了像话剧以实景给观众造成固定时间和地点的印象。对于剧情要求的舞台环境仅以典型事物予以提示,基本上无布景,而是设计成既是某地又不追求具体真实的舞台,为表现现代生活提供了方便。比如《毛泽东在1960》中有“中南海操场”“毛泽东的会客室”“毛泽东的书房”三个场景。而演出时仅用沙发、桌椅等简单道具构成环境,后面衬的却是大幕。这种似与不似的舞台场景,既经济又便于表演。特别是第四场,描写毛泽东忙中抽闲的小憩,安排在操场边的大树下,道具仅是供毛泽东休息的藤椅和桌凳,远景是展示大环境操场和大树的天幕。这简单的布景为演员的表演创造了条件,使得封志民搬凳子捅鸣蝉惊醒毛泽东,毛泽东发脾气后又检讨的情节,表现得极为生动有趣。实践证明,这种似与不似的舞台环境,模糊了时间、地点的具体界限,可以表现许多复杂的生活场面。像《周恩来与大庆人》第二场的“大庆之夜”、第四场“一望无际的大庆油田”,都是以简洁的特定标志说明环境、地点,其余全为虚拟的舞台。这样就为剧情要求的人拉肩扛钻井设备的舞蹈和小大嫂们的洗衣舞表演提供了便利。我觉得付军凯设计的这种似虚拟又不完全是虚拟舞台的良苦用心,是在努力解决舞台与生活的矛盾。但又是在探索现代生活如何融入中国古老戏曲艺术形似的重要问题。他设计的这种舞台,不仅有利于表现人物的活动,又因为不追求生活的具体真实,避开了那些繁琐的布景,还可以为剧团演出节省开支。

付军凯不仅在舞台场景上追求似与不似之间表现生活,就是在处理人物与环境上,他仍采取这种方法。在戏里人物出场要合乎情理,否则便会与环境相矛盾。在一出戏里要想人物出场都那么合情合理,就要求作家在设计人物、情节时要做妥善安排。而传统戏中有一种驾驭人物表演故事的程式,如《打渔杀家》的第三场,葛先生、丁员外上场,各念两句诗,归座。丁员外:“丁郎儿前去催讨渔税银子,为何还不见回来?”葛先生:“想必来也。”接着丁郎上场念:“离了河下,来到家下……”这种“说丁郎丁郎就到”的方法显然是将生活变形,是作家在驾驭人物表演故事。在现代戏中这样处理,人为的痕迹太明显,不易为观众接受。因此,付军凯将这一手法进行改造,采取似生活真实又不是生活真实来处理,既运用了“说丁郎丁郎就到”的程式,又不给观众留下明显印象。

比如《毛泽东在1960》中的第三场:

毛泽东 (拿桌上香烟掂掂)仅此一盒烟,还不够他一个人消灭的哩。

许向群 (取两包香烟放桌)谁这么能抽烟?

毛泽东 大名鼎鼎的京剧铜锤花脸,裘盛戎!

许向群 他?

[裘盛戎上。

裘盛戎 主席!

这里看似生活真实,实际上已将生活改造,采取了既运用程式,又无明显套用痕迹的办法安排人物出场。而第四场,毛泽东会见张成才时,却又进一步突破了这种程式:

毛泽东 这张成才是个老同志,虽然犯了错误,却慢待不得。志民,多谢你把我搞醒。走,随我见客!

[三人欲下,张成才上。

张成才 (敬礼)主席!

这里就更可以看出是将生活变形,显然是为了将暗场变为明场的处理。设想,如果三人下场,作家要表现的生活就无法处理了,妙在作家既安排了让张成才上场却又让人感觉不出是人为的。这种艺术处理仍有“说丁郎丁郎就到”的程式。

付军凯的领袖戏创作,走了前人没有走过的路,并获得了成功。他在创作中根据主题需要恰到好处地使用素材,在艺术上于似与不似之间表现生活是非常对头的。从理论上来讲,舞台上的生活本来就是假的,只要观众认可,作家完全可以不必去钻生活真实的死胡同。记得老艺人说过:“不像不是戏,真像不是艺。”仔细思考,这话是很有道理的。

(未完待续)

责任编辑 王彩君