1990-2010年期间人力资本存量测度、分布与增长质量分解

黄维海 袁连生

1990-2010年期间人力资本存量测度、分布与增长质量分解

黄维海 袁连生

本文在参考国际标准,界定中国劳动人口年龄范围、经济活动范围和人口统计范围前提下,使用教育成就法测算得到全国及各省1990—2010年期间的人力资本存量。结果显示在总量上,中国人力资本存量从52.19亿教育人年增长到100.64亿教育人年,几乎翻了一番。在省际分布上,人力资本存量向少数大省富集的现象是中国近20年来的基本态势,在地域分布上,存量规模最大的始终是华东地区,规模最小的始终是西北地区。从增长态势来看,增幅排名靠前的一是经济发展迅速的省份,二是经济欠发达的省份,增幅排名靠后的省份主要是人口大省和人口流出大省。从增长质量来看,全国整体上属于内涵型增长,其中高水平内涵型增长省份占到总数的45%左右,保证了全国总体的增长质量。

人力资本 存量测度 存量分布 增长质量

一、引言

中国经济在经历了以物质资本推动为主的三十年高速增长之后,随着资源约束日益增强,人力资本对经济发展的推动作用日益显著,对其进行研究成为保持中国经济稳定增长的内在需求。国内外对人力资本测度的研究虽然已经广泛开展,但长期以来都滞后于对物质资本测度的研究,数据往往零散和片面,测算对象往往局限于全国或个别省份,测算范围往往存在偏误,测算方法也是多种多样,这样就导致人力资本存量的结果缺乏一致性和可比性。基于较全面了解各省人力资本发展和现状的目的,本文尝试使用统一的微观汇总数据对全国31个省(自治区、直辖市)1990-2010年期间主要年份的人力资本存量规模进行重新测算,考察其分布情况,并分析各省人力资本存量增长的类型和质量。

长期以来,资本测度因为涉及到财富的衡量和经济增长等重大的主题,所以是经济学和管理学的一个重要题目,但也是困扰学界研究的一个话题,从配第到马克思再到“两个剑桥”之争,似乎始终没有解决资本的本质以及度量指标问题。纵观历史,早期研究多将对象集中在物质资本领域,1951年,Goldsmith开创性地使用永续盘存法对物质资本存量予以测度。此后针对物质资本存量的大量研究都以此为基础展开。Kendrick和Jorgenson以及其他学者开展了大量的研究[1]John W.Kendrick.“Postwar Productivity Trends in the United States,1948-1969”,NBER books,1973,http://www. nber.org/books/kend73-1.[2]Dale W.Jorgenson.“Capital as a Factor of Production”,MA:MIT Press,1986.,OECD的两本手册也详细介绍了物质资本测度的方法和程序[3]OECD.“Methods Used by OECD Countries to Measure Stocks of Fixed Capital”,OECD publication,1993.[4]OECD.“Measuring Capital”,OECD publication,2001.。

自20世纪60年代后,人力资本逐渐成为学界研究和关注的一个重要内容。此前,在度量社会经济活动中人力资本投入时,基本的方式是直接核算劳动者的数量,就如同计算工厂中使用螺丝钉的数量一样。人力资本理论提出首先要认识到劳动者的异质性,其次解决异质劳动者的人力资本汇总,即如何将具有不同人力资本的劳动者用单一度量指标进行加总求和。早期的人力资本理论通常认为劳动者的异质性主要体现在由于各种投入的不同造成人力资本在累积存量上的不同,如同物质资本投资一样,基于对历年投资的盘存,可以计算总的人力资本投入,从而解决劳动者人力资本的异质性和度量问题。后来,Schultz按照人力资本投入测算出美国1929-1957年人力资本存量增加了2860亿美元,Kendrick则扩展了投资的内容,将人力资本投资分为有形人力资本投资和无形人力资本投资两类,并开始考虑人力资本的折旧问题。此后,基于边际生产力理论和资产收益估价方法的发展,一部分学者提出以劳动者收入作为劳动力要素的贡献,将收入资本化后度量人力资本的存量。Jorgenson和Fraumeni使用计算劳动者未来收入折现值的方法测度了美国的人力资本,并提供了人力资本的绝对货币规模。Mulligan和Martin则通过单位人力资本的设定,用劳动者的收入与单位人力资本所获得收入之间的比值构造出人力资本指数,对美国的人力资本进行了度量。

与收入法的应用几乎同时,还有另外一些学者在尝试以劳动者的受教育水平为工具度量人力资本。Psacharopoulos自20世纪70年代就开始以受教育水平为指标测算人力资本投资的回报,到1985年数据已包括60个国家的教育投入和发展数据[5]Richard Layard,George Psacharopoulos.“The Screening Hypothesis and the Returns to Education”,The Journal of Political Economy,Vol,82,No.5(Sep.-Oct.1974),pp.985-998.。Barro和Lee为了更好地解释各生产要素对经济增长的贡献,基于受教育不同的人具有不同的人力资本,受教育水平的高低反映人力资本水平高低这个基础,在1993年提出用劳动者受教育水平对人力资本进行估算的、较为正式的方法。由他们建立的数据库自1993年后不断更新和扩展,到2010年已包括全球146个经济体人力资本数据[6]Robert Barro,Jong-Wha Lee.“A New Data Set of Educational Attainment in the World 1950-2010”,NBER Working Paper No.15902,2010,Http://www.Nber.Org/Papers/W15902.。目前联合国(UN)、经合组织(OECD)、亚洲发展银行(ADB)等国际组织广泛使用人口平均受教育水平指标来衡量世界各国的人力资本存量及水平。

中国学界对人力资本概念的认识起自20世纪80年代,经历了从认识到学习再到自主探索的过程。周天勇较早使用Schultz的方法计算了中国1952-1990年的人力资本规模[7]周天勇:《论我国的人力资本与经济增长》,〔西宁〕《青海社会科学》1994年第6期。,此后不断有使用成本投入法的研究涌现,其中比较有影响的如张帆以1995年不变价格计算的当年人力资本投资为2527.4亿元,其中教育占了其中74.3%[8]张帆:《中国的物质资本和人力资本估算》,〔北京〕《经济研究》2000年第8期。;钱雪亚按重置价值法估计初始存量,然后按投入成本计算增量,测算出2001年中国人力资本资源总量为91682.75亿元,运行总量为62997.54亿元[9]钱雪亚、刘杰:《中国人力资本水平实证研究》,〔北京〕《统计研究》2004年第3期。。在以收入度量人力资本的方法逐渐盛行后,王德劲采用简化的预期收入法估算了我国5个人口普查年份的人力资本存量[1]王德劲、向蓉美:《我国人力资本存量估算》,〔北京〕《统计观察》2006年5月(下)。,朱平芳拓展LIHK方法估算了主要城市的人力资本存量[2]朱平芳、徐大丰:《中国城市人力资本的估算》,〔北京〕《经济研究》2007年第9期。。李海峥与Fraumeni合作,对中国1985-2007年的年度总人力资本存量和人均人力资本进行了估算,结果发现中国名义人力资本总量从1985年的26.98万亿增长到了1995年的136.55万亿,2001年的254.24万亿,2007年的437.55万亿,22年间绝对量增长了16.22倍,年均增长13.50%[3]李海峥、梁玲、Barbara Fraumeni、刘志强、王小军:《中国人力资本测度与指数构建》,〔北京〕《经济研究》2010年第8期。。

与投入法和收入法的此消彼长不同,基于受教育水平法的人力资本度量在中国长盛不衰,蔡昉采用6岁以上人口的受教育程度[4]蔡昉、王德文:《中国经济可持续性与劳动贡献》,〔北京〕《经济研究》1999年第10期。、胡鞍钢采用15岁以上人口受教育程度分别度量了各省的人力资本存量水平[5]胡鞍钢:《从人口大国到人力资本大国:1980-2000年》,〔北京〕《中国人口科学》2002年第5期。,都产生了广泛地影响。

二、1990-2010年期间各省人力资本存量的重新计量

以上研究基于当时特定的研究目的,其研究范围大都集中于全国层面或部分省份。为全面探究近20年来各省人力资本的分布和增长质量,需要全国及各省多年的相关数据,因此首先要对其重新予以计量。

考察世界范围内各经济体人力资本的形成、发展和规模,在当前来看,劳动人口平均受教育程度在宏观水平上能够比较好地反映和代表一个国家或地区整体人力资本水平的变动。虽然就微观层面来看,具有相同受教育水平的单个劳动者的人力资本水平会存在一定程度甚至是较大程度的差异,但随着观测对象样本规模的增加,具有相同平均受教育水平的不同观测群体人力资本水平之间的差异会越来越小。当群体的规模足够大时,这种差异几乎是可以被忽略的。另外,平均受教育水平对人力资本水平的代表性还可以从以下几个方面反映:首先,人口平均受教育水平综合反映了社会成员中教育的普及程度和受教育时间强度两个维度,其中普及程度又涵盖了入学率、升学率和辍学率等方面的内容。受教育时间强度一般以学年为计算单位,当然在条件允许的情况下也可以使用学时等其它的时间单位,这个维度涵盖了国际通用的文盲率、十万人口中各级教育分布等方面。综合来看,人口平均受教育水平是体现人力资本投资产出的核心和关键指标。其次,虽然使用人口平均受教育水平作为人力资本的度量指标也存在不足,但非常重要的一点是,不同经济发展水平的地区在进行比较时,受教育程度是比收入、投资水平指标更好的不受货币价值变动影响的反映人力资本水平的指标。

使用受教育水平度量人力资本存量,各种方法基本都以Barro和Lee的方法为基础,其基本公式如下:

公式(1)中的St是经济体在t年的人力资本水平,用平均受教育年数表示;a是对全部劳动人口按年龄段进行的分组指标,a=1代表15-19岁年龄组,a=2代表20-24岁年龄组,……,a=13代表75岁以上组。sat是t年经济体中年龄组为a的劳动者的平均人力资本,即平均受教育年数;lat是经济体中年龄组为a的劳动人口数量占全部劳动人口的比例,这两项数据一般通过人口调查获得。公式(2)中的hajt是t年时年龄组a中学历为j的人口所占比重;j根据人口受过的最高教育程度一般分为未接受过正规教育、小学毕业、初中毕业、高中毕业和大学毕业5级。durajt是j级教育的受教育年数系数,即t年时年龄组a中学历为j的人口具体受教育年数。

Barro和Lee的研究中,最大的制约因素是各国数据的可得性和真实性,因此他们采用了按年龄分组,对各年龄段分别估计其受教育水平然后加以汇总的方法。中国的人口普查资料能够详细提供每一个人的受教育程度,而不再需要通过不同教育水平人口的年龄分布来推测各子群体人口的平均受教育程度,这样就可以按照受教育水平而不是年龄段对全部人口进行分类。公式(1)和(2)就可以发展为:

公式(3)中的durj,t是t年时学历j的受教育年数系数,j按照中国情况分为未上过学或识字很少、小学、初中、高中及中专、大学专科、大学本科、研究生7类;Lj,t是t年最高学历为j的劳动人口数;Ht即是人力资本存量,由于是受教育年数和劳动人口的乘积,用教育人年作为度量单位。人力资本存量是劳动人口受教育时间长度的复合单位,1个劳动人口受教育1年,其人力资本存量增加1教育人年,2个劳动人口各受教育1年则人力资本存量增加2教育人年。

人力资本水平计算公式即为

公式(4)中的Ht是公式(3)中计算得到的人力资本存量;Lj,t是t年最高学历为j的劳动人口数;St是人力资本总量与全部劳动人口总数的比值,即t年的劳动人口平均受教育年数,用来度量和表示人力资本水平。

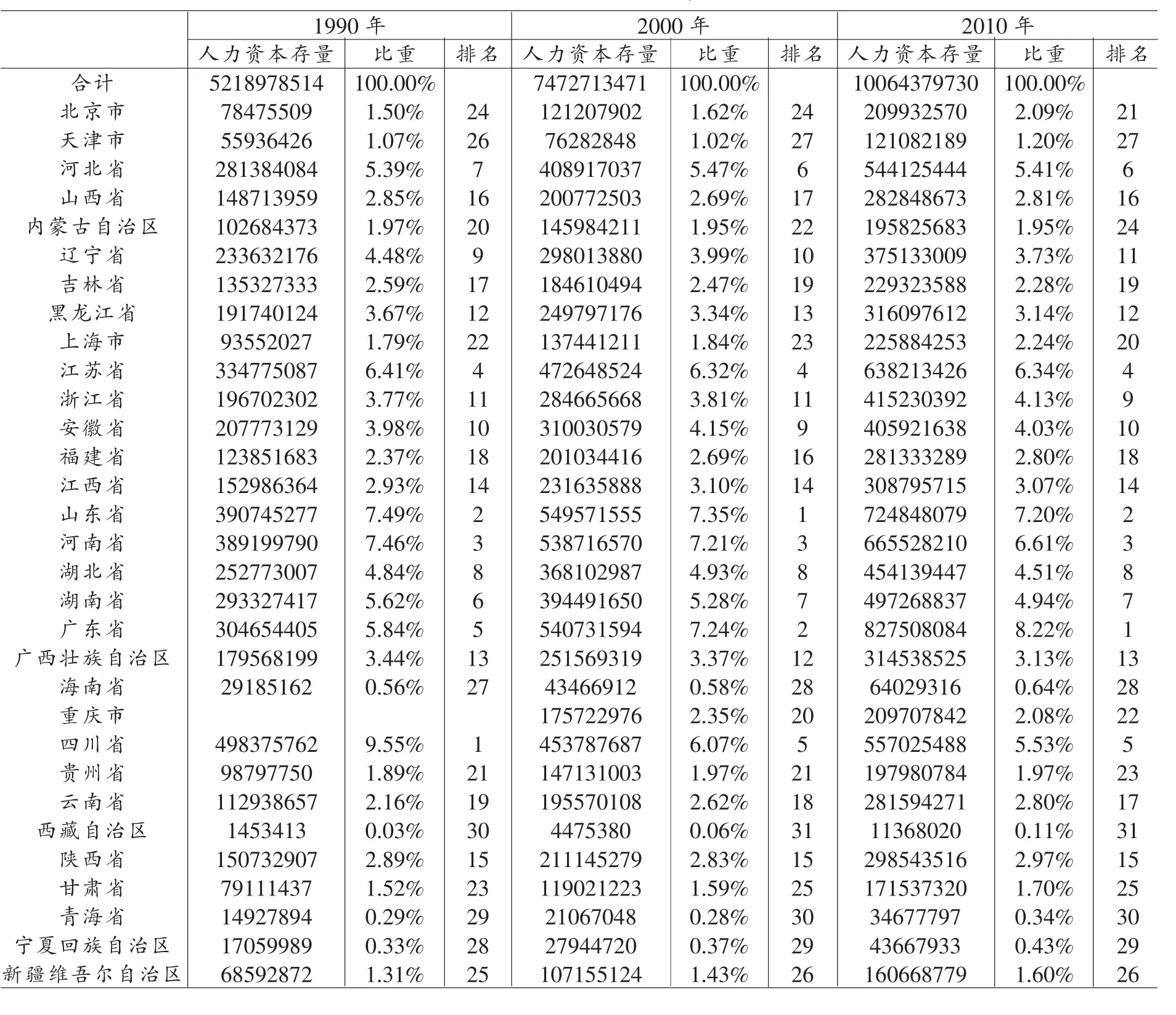

考虑中国人口相关统计的可获得性,将劳动人口的范围界定为15岁及以上的广义劳动人口[1]本研究对人力资本存量的计量将劳动人口的年龄范围界定为15岁及以上的劳动人口,而不是15至60岁的狭义劳动人口。一是因为60岁以上人口在各教育程度都有分布,从总量中难以分离;二是因为中国60岁以上人口中仍有大量在继续从事生产劳动,尤其是农业人口中60岁以上人口参与生产劳动的现象更为普遍,加之中国农业人口占全部人口的比重仍然很高,将60岁以上人口全部剥离出劳动人口并不完全符合中国国情。从理论上分析,由于中国60岁以上人口相对于青壮年人口的平均受教育水平更低,不剥离在一定程度上会降低整体劳动人口平均受教育水平。这种处理方式相对于以行业数据为主的劳动投入量研究仍较为宽泛,但较之以往省级人力资本的相关研究,已经将范围从“6岁及以上人口”改进为“15岁及以上人口”,虽仍然不够精确,但已有所进步。,不考虑劳动参与率问题[2]一个经济体内处于工作年龄的人口并不是全部都参与到生产活动中,劳动参与率一般是指劳动人口的数量在全部劳动年龄下限以上人口中的比例,它可以反映出现实的人力资本(真正参与劳动人口的人力资本)和潜在的人力资本(全部人口的人力资本)之间的差异。,使用人口普查和相关数据,按照公式(3)可计量出1990-2010年期间主要年份全国及各省的人力资本存量、所占比重和排名,具体数据见表1。各省历年数据由于篇幅所限将另文提供。

三、人力资本存量的分布

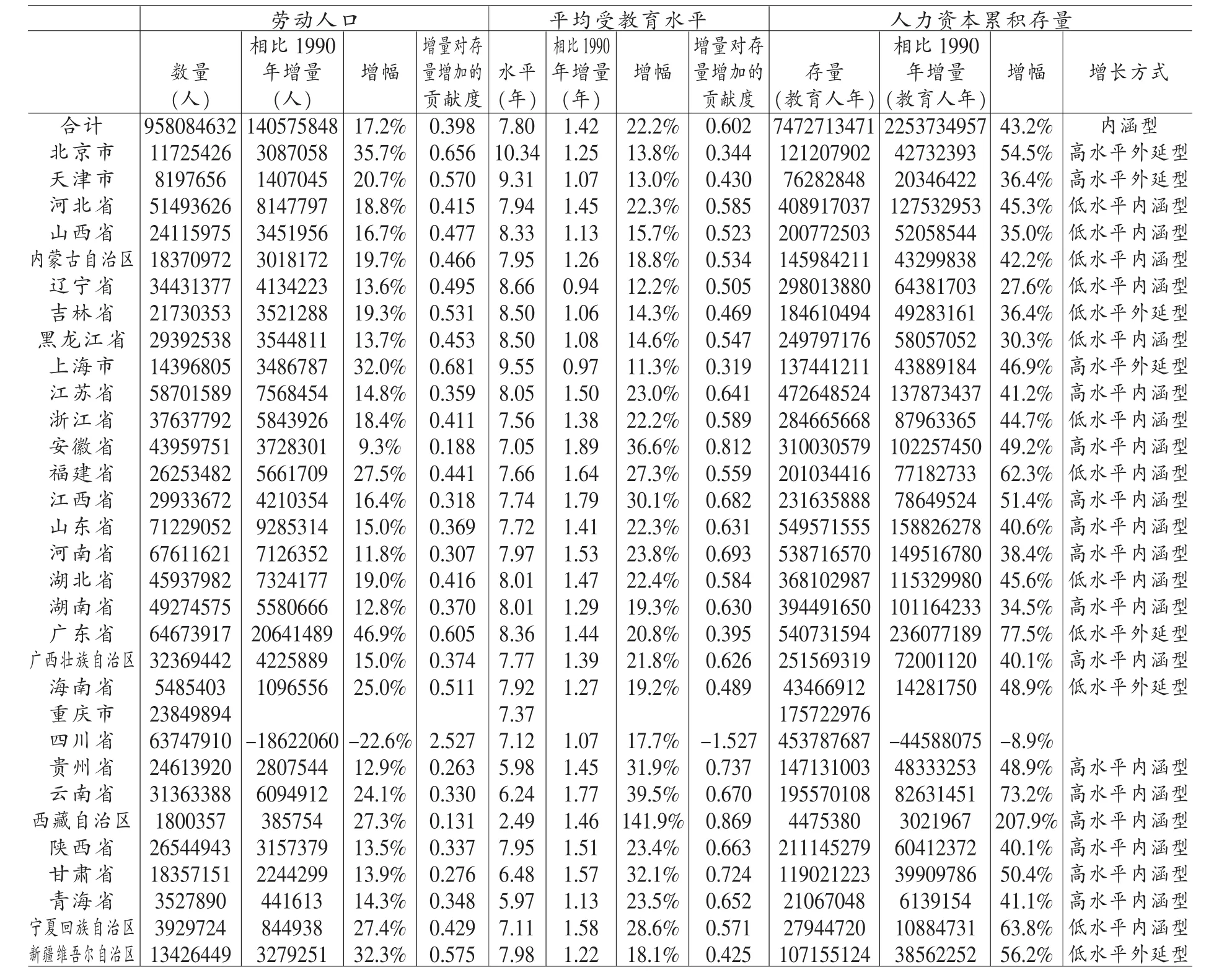

使用人口普查和教育数据,分离15岁以下人口后,1990年中国15岁及以上广义劳动人口共计817,508,784人,按照广义劳动人口的受教育程度分布和公式(3),可计算出中国1990年的人力资本累积总量为52.19亿教育人年。2000年时中国总人口中15岁及以上广义劳动人口共计958,084,632人,人力资本累积总量为74.73亿教育人年,比1990年增加22.54亿教育人年,增幅为43.2%。2010年时中国15岁及以上广义劳动人口共计1,111,488,248人,人力资本累积总量为100.64亿教育人年,比2000年增加25.91亿教育人年,增幅为34.7%。

分阶段来看,1990年时中国人力资本累积存量为52.19亿教育人年,存量规模最大的是四川省,拥有4.98亿教育人年的人力资本,占到总量的9.54%;存量规模最小的是西藏自治区,仅有0.014亿教育人年的人力资本,只占总量的0.027%。人力资本存量规模最大的前三个省四川、山东、河南的总量为12.8亿教育人年,占全国总规模的24.5%;人力资本存量规模最小的三个省西藏、青海、宁夏的总量为0.33亿教育人年,仅占全国总规模的0.6%。各省分布的偏度系数为0.76,表明人力资本存量存在向少数大省富集的现象。

表1 1990-2010年各省人力资本存量、比重及排名变化

2000年中国人力资本累积存量是74.73亿教育人年,存量规模最大的是山东省,拥有5.5亿教育人年的人力资本,占到总量的7.36%;存量规模最小的仍然是西藏自治区,仅有0.045亿教育人年的人力资本,只占总量的0.06%。人力资本存量规模最大的前三个省山东、广东、河南的总量为16.3亿教育人年,占全国总规模的21.8%,比重有所下降;人力资本存量规模最小的三个省西藏、青海、宁夏的总量为0.53亿教育人年,仅占全国总规模的0.7%。各省分布的偏度系数为0.51,人力资本存量依然存在向少数大省富集的现象。

2010年中国人力资本累积存量达到100.64亿教育人年,存量规模最大的为广东省,拥有8.3亿教育人年的人力资本,占到总量的8.22%;存量规模最小的仍然是西藏自治区,仅有0.11亿教育人年的人力资本,占总量的0.11%,比重有较大幅度提高。人力资本存量规模最大的前三个省广东、山东和河南的总量为22.2亿教育人年,占全国总规模的22%;人力资本存量规模最小的三个省西藏、青海、宁夏的总量为0.897亿教育人年,占全国总规模的0.89%,比重在不断上升。各省分布的偏度系数为0.65,人力资本存量向少数大省富集的现象依然存在。

四、增长态势

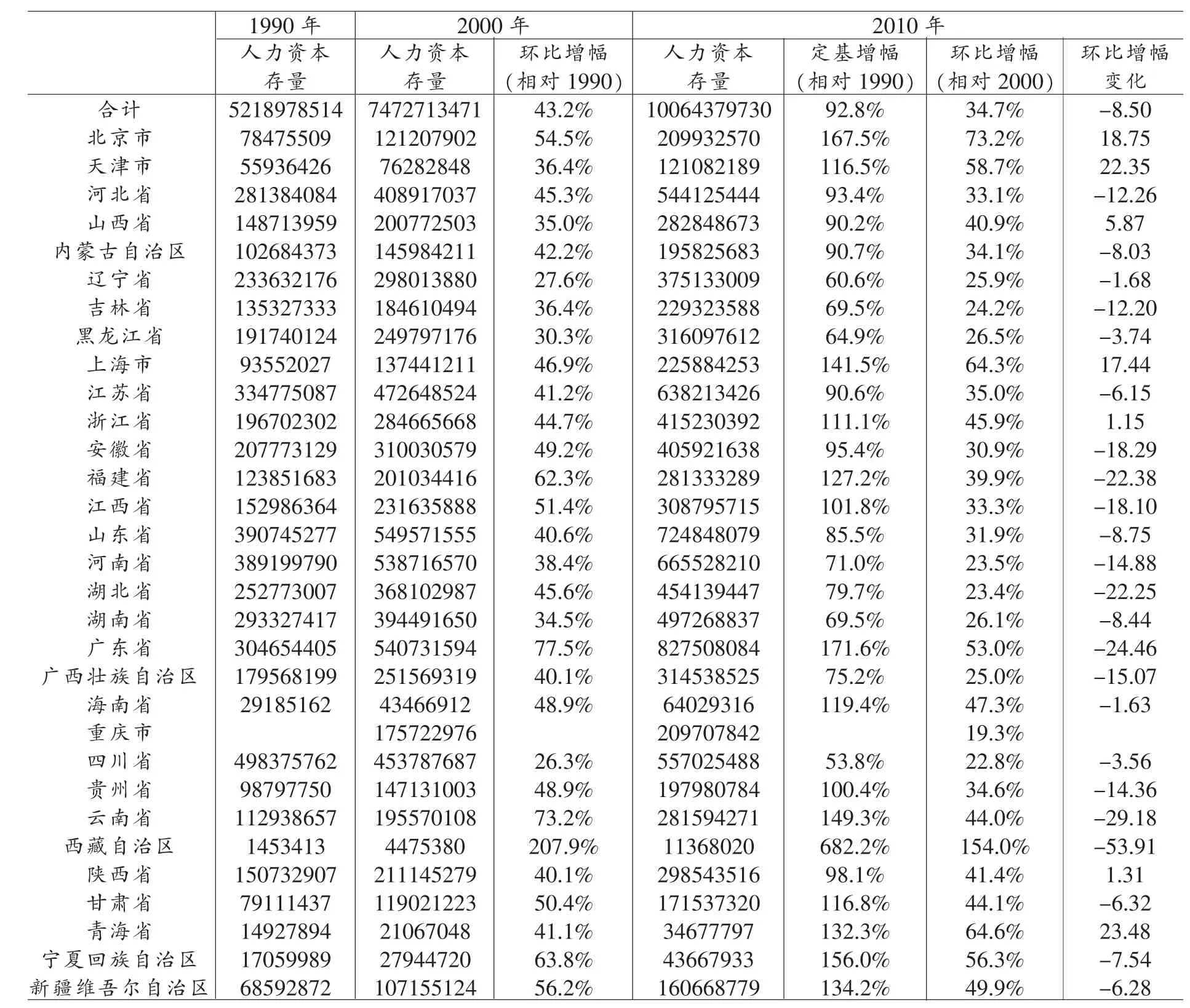

自1990年到2010年的20年间,中国人力资本存量从52.19亿教育人年增长到100.64亿教育人年,增加了92.84%,几乎翻了一番。各省人力资本存量也都有较大幅度增长,其中增幅最大的是西藏自治区,增长了682%,2010年人力资本存量几乎是1990年人力资本存量的8倍。人力资本存量增长全国排名第二的是广东省,2010年比1990年增长了171.6%,接下来依次是北京、宁夏、云南、上海、新疆、青海、福建、海南、甘肃、天津、浙江、江西、贵州、陕西、安徽、河北,这些省的增幅均超过了全国平均增幅。增幅低于全国平均增幅的有12个省,分别是内蒙古、江苏、山西、山东、湖北、广西、河南、湖南、吉林、黑龙江、辽宁、四川。人力资本存量20年增幅最小的四川省(合并重庆市计算)只增加了53.8%。东北三个省的人力资本存量20年增幅也都相当低,均不到70%。另外几个人口流出大省,如湖南、湖北、河南、广西、山东,人力资本存量20年增幅也都属于低于全国平局增幅的行列。各省具体增幅见表2。

表2 1990-2010年各省人力资本存量规模变动统计

由于增长幅度的不同,各省人力资本存量占全国总量的比重和排名也在发生变化。在从1990年到2000年再到2010年三次人力资本存量核算中,大部分省份的比重和排名都保持了相对稳定,有三点值得关注:第一是广东省,其人力资本存量从1990年时占全国总量的5.84%、全国排名第5,上升到2000年时的占全国总量7.24%、排名第2,到2010年时人力资本存量占到全国总量的8.22%、排名第1;第二是西藏自治区,虽然排名没有发生改变,但其人力资本存量占全国总量的比重每十年几乎翻一番,与其它各省的差距在不断缩小;第三是东北的辽宁和吉林两省,20年间人力资本存量占全国总量的比重持续下降,排名也是单边下降。

将20年人力资本存量的变化分为两个阶段来考察,即1990-2000年为第一个阶段;2001-2010年为第二个阶段。两个阶段中各省的人力资本存量增长情况也存在差异,但增幅普遍回落。表2提供了两个阶段各省人力资本存量规模的变动情况统计,从表2中可以看到,2001-2010年期间全国人力资本存量增幅比1990-2000年期间低了8.5个百分点。全国31个省(自治区、直辖市)中有23个都出现了增幅回落的现象,其中西藏自治区1990-2000年期间的人力资本存量增幅为207.9%,2000-2010年期间的增幅为154.0%,降低了53.9个百分点。除西藏外,云南、广东、福建、湖北四省2001-2010年期间的人力资本存量增幅也都相比1990-2000年期间降低了20个百分点以上。增幅降低范围在10-20个百分点之间的省份有安徽、江西、广西、河南、贵州、河北、吉林7个省;增幅降低在10个百分点以内的省份有山东、湖南、内蒙古、宁夏、甘肃、新疆、江苏、黑龙江、四川、辽宁、海南11个省。在全国大部分省份增幅下降的同时,有7个省份增幅上升,分别是浙江、陕西、山西、上海、北京、天津、青海,其中青海省和天津市2001-2010年期间的人力资本存量增幅比1990-2000年期间增幅上升了20个百分点以上。

从31个省(自治区、直辖市)在20年间人力资本存量增长的整体程度来看,增幅排名靠前的有两类省份,一是经济发展迅速的省份,如北京、上海、广东、天津、浙江、福建等;二是经济欠发达的省份,如云南、新疆、青海、海南、甘肃等,这两类省份的排名交叉在一起,但都在全国前列,且人力资本存量20年增幅都在1倍以上。增幅排名靠后的省份主要是人口大省和人口流出大省,如四川、河南、湖南、湖北、广西等。

五、增长质量

考察各省人力资本存量的增幅与排名变化会发现,人口大省变化相对稳定,经济发展迅速的省份变化相对较大。究其原因,这种现象与人力资本存量增长的两个来源有关:劳动人口增加和人力资本水平上升。分解人力资本存量,可以计算劳动人口增加和人力资本水平提高分别对人力资本资本累积存量增加的贡献。公式为

公式(5)中各符号的含义与公式(3)、(4)中相同。

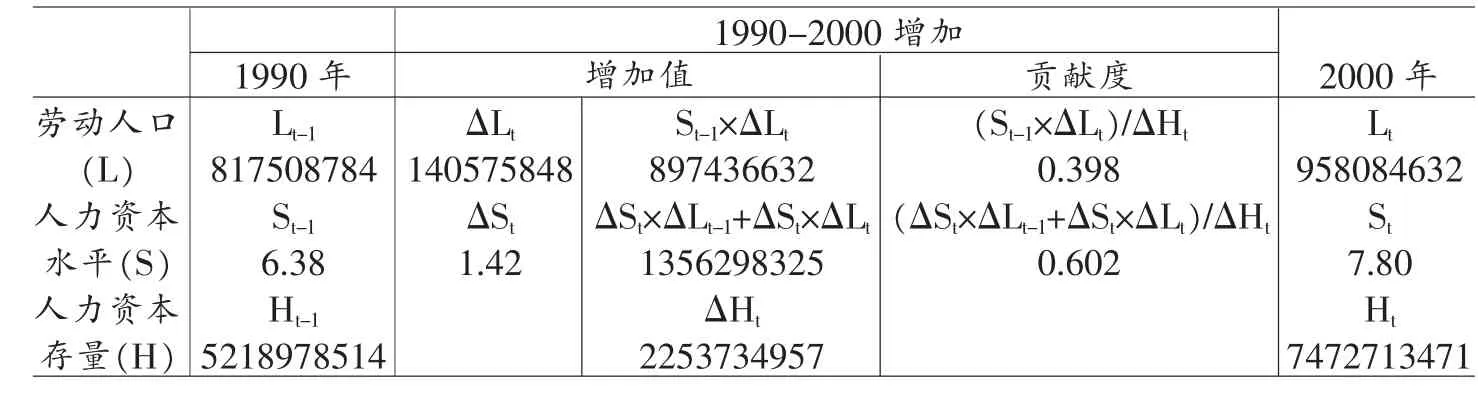

以1991-2000年期间人力资本存量增长为例,2000年第五次人口普查时,劳动人口增加了14057.6万人,比1990年增加了17.2%;人力资本水平即平均受教育年数增加了1.42年,比1990年提高了22.2%。视2000年为t期,1990年为t-1期,将数据代入公式(5)可计算出1990-2000年期间由于劳动人口数量增加导致人力资本累积存量增加了897,436,632教育人年,对人力资本存量增加的贡献度为39.8%;由于人力资本水平上升导致人力资本累积存量增加了1,356,298,325教育人年,对人力资本存量参加的贡献度为60.2%。分解和计算过程如表3所示。

从分解的结果来看,1991-2000年期间,中国人力资本存量的增加中60%靠劳动人口平均受教育水平提高,40%靠劳动人口增加,即主要是依靠劳动人口平均受教育水平的提高而不是劳动人口数量的增加。这说明虽然劳动人口数量在这一时期也有较大增加(劳动人口比1990年增加了17.2%),但更主要的是劳动人口内在技能水平的提高(平均受教育水平比1990年时提高了22.2%),中国的人力资本存量增长整体上应当属于内涵型增长而不是外延型增长,是增长质量比较好的一个阶段。

表3 1990-2000年全国人力资本累积存量增加值分解

使用同样的方法,可以对全国31个省(自治区、直辖市)1991-2000年期间人力资本存量的增长部分都进行分解,计算出的结果如表4所示。从表中可以看出,虽然10年间各省人力资本累积存量都有了较大幅度的增加,最高的西藏自治区增长了207.9%,最低的辽宁省也增长了27.6%(四川省由于1997年分离出重庆作为直辖市,人力资本存量出现了负增长,此处不做分析),全国平均增长了43.2%,但各省的主要路径和增长方式却并不一致。

表4 1990-2000年各省人力资本累积存量增加值分解

如果定义人力资本增长中水平贡献度大于数量贡献度且高于全国水平贡献度为高水平内涵型增长;人力资本增长中水平贡献度大于数量贡献度但低于全国水平贡献度为低水平内涵型增长;人力资本增长中数量贡献度大于水平贡献度为外延型增长;则全国(除四川和重庆)有13个省份属于高水平的内涵型增长,分别是山东、河南、江苏、湖南、安徽、江西、广西、云南、贵州、陕西、青海、甘肃和西藏;9个省份属于低水平的内涵型增长,分别是黑龙江、辽宁、内蒙古、河北、山西、湖北、浙江、福建和宁夏;7个省份属于外延型增长,分别是北京、天津、上海、广东、新疆、吉林和海南。

结果与一般印象最大的不同是,北京、天津和上海的人力资本增长都属于外延型增长。其中,上海市的劳动人口数量贡献度68.1%,劳动人口平均受教育水平贡献度为31.9%,数量贡献度比水平贡献度高出36.2个百分点;北京市的数量贡献度比水平贡献度高出31.3个百分点,天津市的数量贡献度比水平贡献度高出13.9个百分点。一般来讲,内涵型增长要好于外延型增长,因为内涵型增长是在规模不变的情况下由内在的技能水平提高所导致的,体现了单位要素产出效率的提高。但仔细分析北京、上海和天津的人力资本状况会发现,这三个直辖市1990年和2000年的劳动人口平均受教育水平都已经位居全国最前列,同时人力资本存量也保持了较高的数量增长,说明它们新增的劳动人口不但数量增长快而且劳动人口平均受教育水平也比原有劳动人口有所提高,只不过水平提高的幅度没有数量增加的幅度大。因此,这几个省(市)的人力资本增长也是增长质量较好的类型,应当属于高水平的外延型增长。当然,水平提高的幅度相对小主要是受限于已经相对很高的既有水平。

吉林、广东、新疆和海南的人力资本存量增长过程则是不但劳动人口平均受教育水平贡献度低于劳动人口数量贡献,而且劳动人口平均受教育水平并不突出,属于低水平的外延型增长。

表5 2000-2010年各省人力资本累积存量增加值分解

值得关注的是高水平内涵型增长省份,它们的人力资本存量发展过程与低水平外延型发展恰好相对,不但劳动人口平均受教育水平贡献度高于劳动人口数量贡献,而且高于劳动人口平均受教育水平贡献度的全国平均水平。这一类型的省份达到了13个,占全部能判定增长方式省份总数的44.8%,几乎占到一半,它们保证了1991-2000年期间中国人力资本存量增长的总体质量。

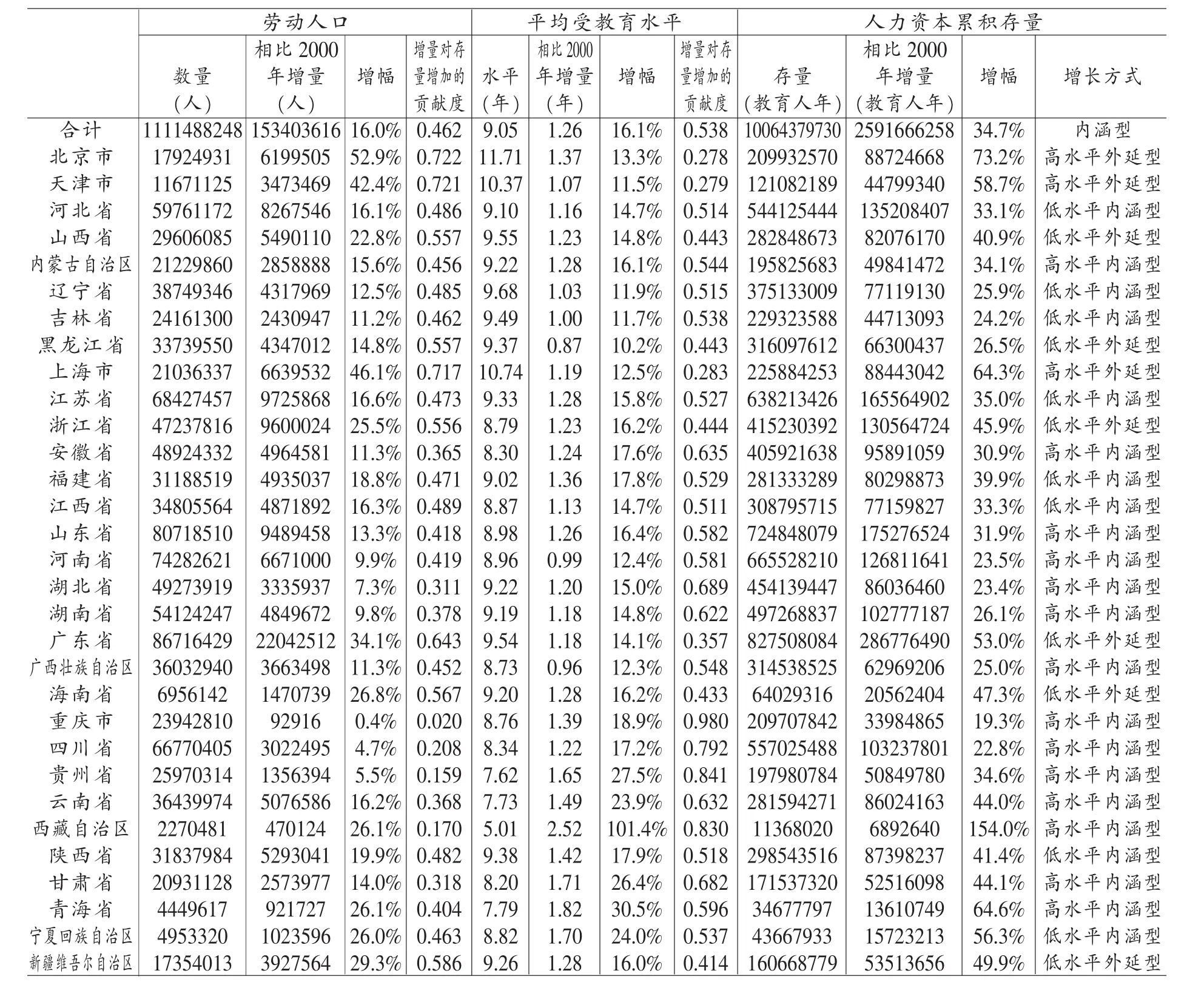

同样使用公式(5)对2001-2010年期间的人力资本存量增长进行分解,结果如表5所示。这一时期中国人力资本存量的增长中53.8%依靠劳动人口平均受教育水平提高,46.2%依靠劳动人口数量增加。虽然劳动人口平均受教育水平和劳动人口数量的环比增幅都有所下降且水平增幅下降程度大于数量增幅下降程度,但全国整体上仍然属于内涵型增长。

对比各省在1991-2000年和2001-2010年两个阶段的人力资本存量增长方式,有7个省份的增长方式发生了改变。增长质量得到改善的有4个省,其中,黑龙江和浙江两省由低水平外延型增长改善为低水平内涵型增长,江西和陕西两省由低水平内涵型增长改善为高水平内涵型增长;增长质量退步的有3个省,其中,内蒙古自治区和湖北省由高水平内涵型增长退步为低水平内涵型增长,吉林省由低水平内涵型增长退步为低水平外延型增长。

六、结论

从1990年到2010年,中国人力资本存量从52.19亿教育人年增长到100.64亿教育人年,增加了92.84%,几乎翻了一番。

从省际分布状况来看,各省简单平均的人力资本存量始终高于中位数水平,偏度系数在0.51至0.76之间,存在一定程度的正偏态,说明人力资本存量向少数大省富集的现象是中国近20年来的基本态势。人力资本规模最大的前10%省份其存量之和占全国总量的比重保持在23%左右,其中,人力资本规模最大省的存量占全国总量的比重在7.36%至9.54%之间波动。人力资本规模最小三个省份的存量之和占全国总量的比重在不断上升,到2010年时也只占到0.89%。

从增长态势来看,虽然各省人力资本存量规模都有不同程度的增长,但增长速度差异较大。增幅排名靠前的有两类省份,一是经济发展迅速的省份,如北京、上海、广东、天津、浙江、福建等;二是经济欠发达的省份,如云南、新疆、青海、海南、甘肃等。增幅排名靠后的省份主要是人口大省和人口流出大省,如四川、河南、湖南、湖北、广西等。20年间增幅高于全国平均增幅的省份有19个,其中增幅最大的是西藏自治区,2010年人力资本存量几乎是1990年人力资本存量的8倍;增幅低于全国平均增幅的省份有12个,其中20年间增幅最小的四川省(合并重庆市计算)只增加了53.8%。如果将将20年人力资本存量的变化分为两个阶段来考察,即1990-2000年为第一个阶段,2001-2010年为第二个阶段,第二阶段的全国总体增幅要低于第一阶段8.5个百分点,全国31个省(自治区、直辖市)中有23个(四川合并重庆计算)都出现了增幅回落的现象,但仍有7个省份增幅上升。

从增长质量来看,1990-2000年期间,全国人力资本存量的增加中60%靠人力资本水平提高,40%靠劳动人口增加,属于内涵型增长,是增长质量比较好的一个阶段。2001-2010年期间人力资本水平提高的贡献下降为53.8%,劳动人口数量增加的贡献上升为46.2%,虽然人力资本水平和劳动人口数量的环比增幅都有所下降且水平增幅下降程度大于数量增幅下降程度,但全国整体上仍然属于内涵型增长。

〔责任编辑:天则〕

黄维海,南京农业大学公共管理学院讲师 210095

袁连生,北京师范大学经济与工商管理学院教授 100875