试论刘师培家学传统与扬州学派的关系

——由《江南乡试墨卷》说起

郭院林

试论刘师培家学传统与扬州学派的关系

——由《江南乡试墨卷》说起

郭院林

刘师培《江南乡试墨卷》四文表现出知识开阔、了悟四书之学、洞彻汉代史学、熟悉元代军事以及时政要闻的特点,从中可以看出刘氏家学渊源与扬州学派之影响。刘氏四世传经,师培为扬州学派殿军人物。文章从学术传承与学术生态方面考察刘师培学术的现代转型,认为刘师培在传承与弘扬家学、扬州学派方面做出了一定的贡献,其学术实现了时代的突破,从而确定了刘师培在现代学术史上的地位。

刘师培 家学扬州学派 学术渊源 现代转型 江南乡试墨卷

一

刘师培(1884-1919),字申叔,号左盫,江苏仪征人,与章太炎并称“二叔”(章枚叔、刘申叔)。他年吝才丰,以短暂的36年生命从学论政,留下了七十四部著作(另有未刊入其中的著述,今人万仕国辑有《刘申叔遗书补遗》)。这些著述不仅涉及经学、小学、校雠学等传统学术领域,而且还包括体现时代关怀的“预流”学问:政治、经济与教育,采取近代西方的学术方法与体系研究中国学术。刘师培在学术上是一个早慧的人,继承家学,汲取前贤,从而获有“少年国学大师”之誉。

1902年刘师培十九岁,于南京参加补行庚子、辛丑恩正并科江南乡试,中得第十三名经魁。这次乡试成为科举制度改革后策论的第一次实战,考试内容为第一场试中国政治史事论五篇,第二场试各国政治艺学策五道,第三场试四书义二篇、五经义一篇[1]商衍鎏:《清代科举考试述录》,〔北京〕三联书店1958年版,第65页。。刘师培墨卷文章为:一、《汉文帝减租除税而物力充羡,武帝算舟车、榷盐铁、置均输而财用不足论》,二、《元初遣速不台、拔都等西征,其兵力之盛,直至斡罗息以西论》,三、《中外刑律互有异同,自各口通商日繁,交涉应如何参酌损益,妥定章程,令收回治外法权策》,四、《人之言曰:为君难,为臣不易。如知为君之难也,不几乎一言而兴邦乎》[2]刘师培《江南乡试墨卷》有刻本流传,国家图书馆普通古籍阅览室藏有刘氏家刻线装本。万仕国辑《刘申叔遗书补遗》收入,〔扬州〕广陵书社2008年版。。在第一篇艺文中,刘师培反驳了常人“皆以文帝为能藏富于民,而武帝不能藏富于民”的观点,提出“非必以寡取于民为仁政”。接下来分析文帝薄赋轻徭的背景与必要性在于“承酷刑苦役之后”,“言治者以休养生息为急”。而时势变化,到武帝时“欲息外患,势不得不以强兵为急,然欲谋强兵又不得不先筹富国”,故而“舟车之算,盐铁之榷,均输之置,亦武帝不得已之策也”。那么,武帝最大的问题在哪儿呢?刘师培认为在于“穷奢”,包括侈游观、行封禅、兴巫蛊之狱、饰宫室。因此,“人君之言利,有利万民、利一己之分,取于民而有益于民,虽多取之不为暴;取于民而无益于民,虽寡取之不为仁。”诚如墨卷卷首批文所云,此文“征引繁富,笔阵稳成”。文章能“探原而入,眼高于顶,笔大如椽”,批驳已有观点,讨论汉武帝经济政策以利民与否为标准,自出机杼,戛戛独造。

与前文以见识取长相比,第二篇艺文更以坚实深厚的知识作为基础。文章分析了蒙古西征的具体时间与路线,对蒙古西征,不仅讨论蒙古部落本身发展,更从整个西方政治格局与实力比较出发予以分析,提出蒙古能够胜利西征在于“兼弱”、“招携”、“审势”三策。西征之后,“声教所及,可谓广矣”。作者没有停留在政治史的盛衰得失的分析上,而是进而从文化史的角度指出西征促进了东西文化的交流,对应开篇“蒙古之西征,亚人西渐之机也”,而“欧人东渐之端,实基于此”。文章不仅以《元史》纪、传相互印证,而且以《蒙古秘史》和西史证明,“西北地舆及元代行军之处,博稽古史,证以西书,域外山川,宛然如绘”(衡鉴堂原批)。作者“博通中外”,“能识欧亚古今来兴衰气象”(本房加批语)。

如果说前二艺是就历史问题进行论述,那么第三艺则是就现实问题进行探讨。前两题相当于给材料论述,而此第三题更多需要自己提出具体措施——交涉应如何参酌损益,妥定章程,令收回治外法权?文章推原“治外法权之说,非始于上古也,亦非行于欧洲”,而起于突厥西侵之时。接着叙述外强在中国设立领事裁判制度的过程及其三个弊端:“失国家之权”,“乖均势之道”,“乖法律之平”。在此背景下,作者提出具体办法:“改定刑律”,“参酌西律”,“设法学学堂”,“废苛严之法”,“除刑讯之文”,“澄清牢狱”。从文章可知,作者对中国口岸条约现状较为了解,深知领事裁判权如何从《南京条约》、《天津条约》、《烟台条约》逐步成为现实。而且作者对中外法律的差异较为熟悉,指出罗马法与现行领事裁判权相悖,极为有力,法制改革的建议也有一定价值。

第四艺是传统的四书义。刘师培首先破题,“揆孔子之意,岂非以邦国之盛于为人君者之裁理庶职哉?”通过历史发展分析,刘师培认为“君者因理民之事而设,而臣者亦因佐理民事而设者”。如果后世遵行孔子所云,“为君者以艰难勉其臣,为臣者以艰难戒其君,何至有君臣淫逸之讥,富贵骄人之举哉?”此文能“详人所略”之处在于对君主确立的契约法则,“自民事日繁,国事日众,民情恶劳而好佚,乃推一智而明者为之主,使一国人民之事,悉集于君之一身。”这也就是说君为民立。故而衡鉴堂原批:“重民权立论稍偏。”本房原荐批此文“援引民权君权之义,看书桶底落,行文翻水成,妙在不拦入东西洋时事,只字单词,一以浑融出之,斯为雅称”。

刘师培少年时期文思敏捷,早已传为佳话。刘师培十一岁时初习诗赋,两天足成一百首《凤仙花》。当时亲友传诵,称为神童。早年读书书院,每月考试均得十余两膏火(旧时书院给学生的津贴)。也就在那个时候,刘师培已经熟练掌握制作艺文之法。以往书院月考题目有制艺、诗文、算学、词赋各种[1]据梅鹤孙遗稿:《刘师培的家学渊源及其生平杂记》,《扬州文史资料》第七辑,第101页。。另据其堂弟刘师颖称:“当夫志学之岁,笃嗜《左氏春秋》,研经而外并及子史。其答客难也,尝证穆王西征之事;其应射策,历举苗冈种族之事,出语惊其长老,记问冠于朋从。”[2]刘师颖:《刘申叔遗书·跋》,〔南京〕江苏古籍出版社1997年版,第2407页。射策是选士的一种,以经术为内容的考试方法,主试者提出问题,书之于策,覆置案头,受试人拈取其一,叫作“射”;按所射的策上的题目作答。这也就说明刘师培在15岁时已精熟场屋文章。1900年7月,17岁的刘师培补县学生员,应府试,以诗文冠场。冒广生(字鹤亭)阅其卷子并录取之[3]据冒怀苏:《冒鹤亭先生年谱》,〔上海〕学林出版社1998年版,第162页。。

刘师培十二岁即读毕《四书》及《五经》。博学强记,出语恒惊长老[1]蔡元培:《刘君申叔事略》,《刘申叔遗书》,第18页。。另据刘师颖称:“兄赋质睿敏,儿时偶阅书疏,背诵一字不移。”[2]刘师颖:《刘申叔遗书·跋》,第2407页。15岁时,父亲去世后,随母学《毛诗》郑笺、《尔雅》、《说文解字》诸书。十行俱下,经目不忘。未冠即耽思著述,服膺汉学,以绍述先业,昌扬扬州学派自任[3]尹炎武:《刘师培外传》,《刘申叔遗书》卷首。。除基本经典外,刘师培还读《荀子》、《佚周书》,旁考近儒之说,间有撰述,日后仿孙诒让《周书斠补》而作《佚周书补释》[4]刘师培:《佚周书补释序》,《刘申叔遗书》第1206页。,仿俞樾《古书疑义举例》的“约举其例,以治群书”治学方法而撰写《古书疑义举例补》[5]刘师陪:《古书疑义举例补》序言:“幼读德清俞氏书,至《古书疑义举例》叹为绝作。”收入《刘申叔遗书》及1956年中华书局《〈古书疑义举例〉五种》一书。,读章学诚《文史通义》,立志赓续,为日后作《国学发微》打下基础[6]刘师陪:《国学发微序》:“予少读章氏书,思有赓续。”《刘申叔遗书》,第477页。。喜读周秦典籍,对于学派源流留心关注,立志著述《周末学术史》,日后撰成《周末学术史序》十七篇[7]刘师陪:《周末学术史序》总序:“予束发受书,喜读周秦典籍,于学派源流,反复论次,拟着一书,颜曰《周末学术史》。”《刘申叔遗书》,第504页。。读《东华录》、《扬州十日记》、刘宝楠《胜朝殉扬录》、黄宗羲《明夷待访录》以及王夫之等人的书,由于受书中反满情绪影响,形成传统种族意识。据其自述,20岁之前撰《扬民却虏录》、《读船山丛书札记》等著作,表达自己对华夷关系的看法[8]光汉:《甲辰年自述诗》,《警钟日报》1904年9月10日。。

二

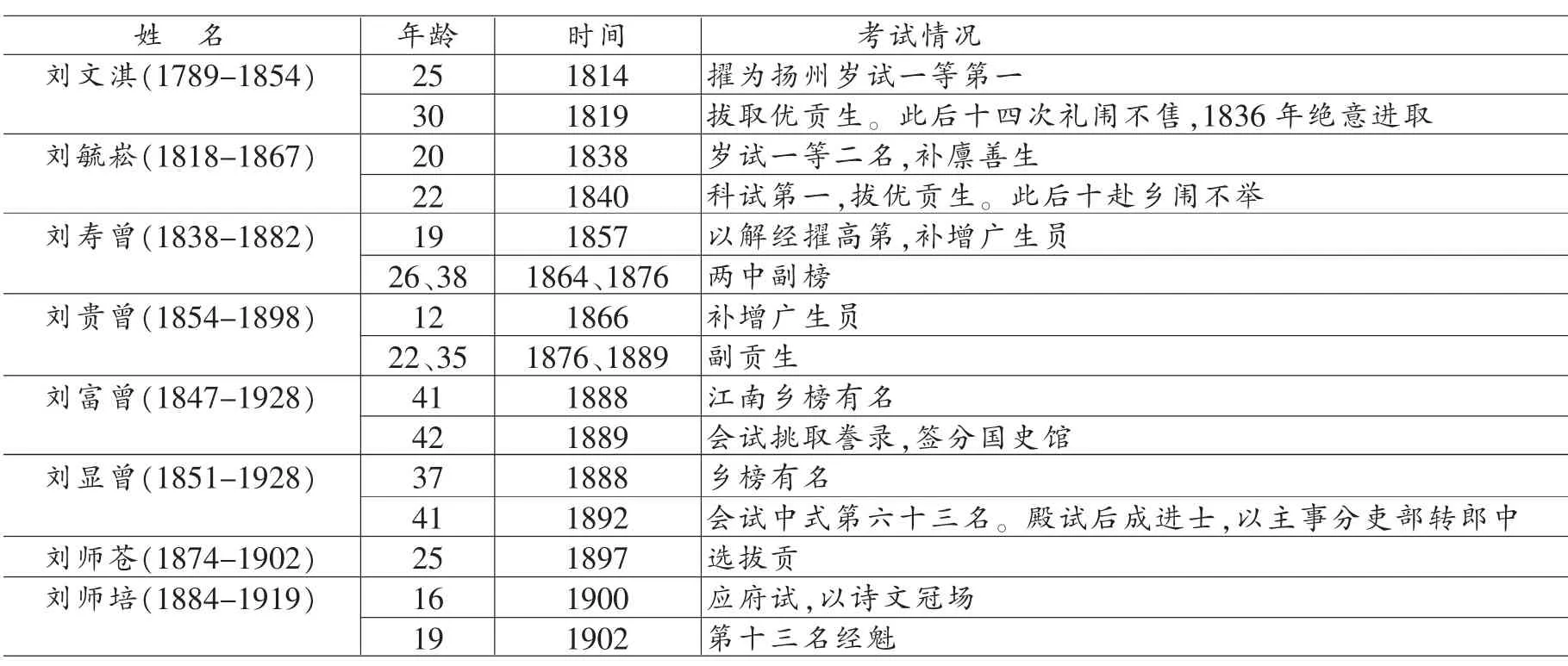

刘氏家族具有科考的丰富经验,虽四世传经,但并不绝意仕进。四代人中,有八人中得贡生,在当时学界引以为美谈,而刘师培乡试中举的年龄在诸人中又是最小的。

刘氏学人乡试情况[9]此表据郭院林:《清代仪征刘氏〈左传〉家学研究》(中华书局2008年版)第一章《仪征刘氏家学谱系》制成。

从乡试墨卷看,刘师培对《史记》、《元史》等非常熟悉,史学基础扎实。一方面或许刘氏家族自有应考的技巧,另一方面又与其家学不可分离。刘氏家族以经学名家,同时在史学方面亦有传统。刘文淇著述大抵考订经史及阐幽之文为多,史学方面究心司马光《资治通鉴》,钩稽正史地理之沿革,水道之变迁,尤所谙悉。据《史记秦楚之际月表》,知项羽曾都江都;核其时势,推见割据之迹,作《楚汉诸侯疆域志》三卷。据《左传》、《吴越春秋》、《水经注》诸书,知唐宋以前扬州地势南高北下,较分运河形势不同,作《扬州水道记》四卷[1]刘文淇生平材料依据:丁晏《候选训导刘君墓志铭》;刘宝楠《清故优贡生候选儒学训导刘君墓表》;〔日〕小泽文四郎《仪征刘孟瞻(文淇)先生年谱》,台北文海出版社有限公司印行,民国61年,《近代中国史料丛刊》第八十一辑。。刘毓崧旁通经史诸子百家之书,著有《史乘通义》四卷,校勘宋元《镇江府志》、《旧唐书》、《舆地纪胜》等书。刘寿曾有《南史校义集平》,尝总修《江都县志》,分纂《江宁府志》、《上元、江宁县志》。刘贵曾著有《春秋历谱》传世。刘富曾编订《宋会要初编》二百九十一卷,续编七十五卷。又曾为南陵徐积余先生延纂《南陵县志》,编辑山川人物指画区引,推为名作。己丑科会试挑取誊录,签分国史馆[2]梅鹤孙遗稿:《刘师培的家学渊源及其生平杂记》,《扬州文史资料》第七辑,第96页。。刘师苍艺无不精,尤熟《元秘史》,有著作《国语注补辑》、《元代帝王世系表》,于历代西域地图了如指掌[3]袁镳:《刘张侯传》,《碑传集补》卷五十二,《清代碑传全集》,上海古籍出版社1987年版,第1570页。。刘师慎少治《元史》,尤精西北地理。推治边徼古今沿革,披图按史,无不该宗。刘师培经常与他通信讨论《元史》。日后刘师培写成《重刊洪氏元史西北地理附录释地序》(收入《左盦外集》)、《元史西北地附录补释》二卷即受其影响[4]刘师培:《仲兄许仲先生行状》,《刘申叔遗书》,第1836页。。

除家庭环境外,整个扬州地区学术生态对刘师培科考也有极大影响。清代学术世家相联姻亲,促进了学术的交流与传承。仪征刘氏与当时学界名流亦有姻亲:刘锡瑜(刘文淇父)娶凌曙姊;刘文淇子刘毓崧娶王铮孙女、汪榖女;刘毓崧子刘富曾娶江璧女,刘毓崧子刘显曾娶吴学泰女,刘毓崧女分别适孔广牧子孔昭寀、汪栋孙汪正耀子汪坦;刘寿曾子刘师苍娶胡文渊女,女适林溥孙、林正爵子林宝麟[5]参阅徐雁平:《清代文学世家姻亲谱系》,〔南京〕凤凰出版社2010年版,第36-37页。。刘师培母亲李汝蘐是当时江都小学家李祖望(字宾嵎)次女,通晓经史。据《江都县志》记载,李祖望是梅植之的学生,尝为《说文统系表》,另有《古韵旁证》十四卷,《唐石经笺异》九卷。可以说刘师培自小接受母亲的教育,小学功底来源于此。

扬州学派得以形成并不断发展,尤其与区域性的诸多因素直接相关[6]参见刘建臻:《清代扬州学派经学研究》第一章,〔南京〕江苏人民出版社2004年版。。扬州的繁华富庶吸引了众多商人与学者,创造了优越的学术环境,便利了学术交流,从而形成学术流派。扬州承巴蜀、荆湖的迢迢来水,处富饶的东南之上游,当南北大运河的咽喉,诚所谓控江带淮的形胜之地,交通的要道,成为明清两代淮盐监制地,漕粮北运的途径。有了这样的地理、交通、经济条件,若再着意于文化教育,人才自当倍出。当时扬州书院有安定、梅花、广陵等,皆聘高名硕学的老宿为山长。每月考试一次,皆是盐运使署拨款为诸生的膏火,这是照顾寒儒的办法。扬州学者以学术为职志,相互切磋,仿效诂经精舍的作法,酬唱的同时研讨学问,道光以来直到光绪未曾间断。“道光间乡先辈有邗上精舍之集,同人今立此社以继之,所为文称《邗上精舍后集》。”[7]《同光年间扬州名人文稿》首页天头题字,藏扬州市图书馆古籍部。道光八年戊子(1828)秋,刘文淇与友人梅植之(蕴生)、刘宝楠(楚桢)、包慎言(孟开)、薛传均(子韵)、柳兴恩(宾叔),门人陈立(卓人)等偕赴金陵同寓,应试不第[8]梅植之:《步孟瞻别号舍诗原韵》自注,《嵇庵集》卷五。谈及参与此事者,陈立《论语正义·叙》少薛传均、柳兴恩二人,刘恭冕《论语正义·后序》少薛传均。。刘文淇始与刘宝楠等为约,各治一经,加以疏证。刘文淇任《左传》,宝楠任《论语》,陈立任《公羊》[9]陈立:《论语正义·叙》,《论语正义》,金陵存古楼书社藏板,上海古籍出版社1993年影印本。。这个盟约成就了日后一批经学大师,其著述成就泽被学林[10]一九八二年五月中华书局出版《十三经清人注疏》拟目24种,而这次盟约成就的《左传旧注疏证》、《公羊义疏》、《论语正义》入选其中。。

清末西学东渐,“以1902年到1904年为例,三年共译文学、历史、哲学、经济、法学等社会科学书籍327种,占总数61%。”[11]熊月之:《西学东渐与晚晴社会》,上海人民出版社1994年,第14页。扬州地近上海,学术文化素来发达,而且有接纳外来人才和风气开放的传统,故而西学思想容易输入。刘师培墨卷中多处引证“西史”,对西欧政治格局了然于胸:“当此之时,欧东小国,棋布星罗,处黑海之北者为撒吉喇,处黑海以东者为端可萨斯,处额济勒河之旁者为不里阿耳,处里海之西南者为瓦夕的毛夕里,与钦察康里之势,若辅车之相依。蒙古知其然也,或饵之以利,或迫之以威,使小弱诸邦悉为属国。”(第二篇艺文),同时对罗马法律熟悉,对中外法律进行对比,以及引用“西人之论公法者”观点,对于土耳其和日本国取消领事裁判权的论述(第三篇艺文)都可见出刘师培对西学的了解。不仅如此,刘师培还接受了西方学术思想。墨卷中关于“取于民而有益于民,虽多取之不为暴”的思想(第一篇艺文)与亚当斯密的《原富》思想相近,而第四文中民权君权的论述,则是卢梭《民约论》的继承。1903年10月,刘师培续黄梨洲《明夷待访录》、卢梭《民约论》作《中国民约精义》。该书宣传天赋人权,破除君权神授思想,而这些思想在场屋艺文已经初现端倪。刘氏接触西学与引用西学,则从此艺文可见[1]李帆以为“刘师培第一篇涉及西学的文章应为《小学发微》”,不确。参阅李帆《刘师培与中西学术》,北京师范大学出版社2003年版,第67页。。

三

刘氏家学传统为当时学界首肯,著名学者孙诒让说:

国家以文德化成海内,百年来尤重经术。江淮间推仪征刘氏,自孟瞻先生以经学纯德,师表儒术,余同年伯山继之,其良子恭甫又继之,三世通经精博,学者企若吴门惠氏。[2]孙诒让:《刘恭甫墓表》,《传雅堂文集》卷首,林子雄点校《刘寿曾集》,台湾中央研究院中国文哲研究所筹备处2001年版,第5页。“三世通经”是从刘文淇算起,不仅父子相承不绝,而且确立规范,诚如李详说:

吾郡学术之正盛于乾隆中叶,先有任、顾、贾、汪、王、刘之学,后即有焦、阮、钟、李、江、黄之学,再后则有凌、刘之学。刘氏……为吾扬学术之大殿。其前于刘氏者得之而愈彰焉。刘自孟瞻先生《清溪旧屋集》出,精蕴内敛,若弓之受擏,田之有畔,谨守师法者宗之。[3]李详:《通义堂文集》序,《通义堂文集》,民国7年南林刘氏求恕斋刻本。

提及仪征刘氏,学界多以其能世代相传、共治《左传》一经而赞叹不绝,常与吴门惠氏三传,扬州二王,甚或嘉定九钱相比。仪征刘氏四世亲历扬州学派盛衰,与不同时段扬州学人交接频繁,治学方法基本相通。仪征刘氏以治经显扬海内,文淇、毓崧、寿曾祖孙三世,名留史籍。刘氏家学以古文经学为根基,但秉承了扬州学派实事求是、融会贯通的精神,信古文而不废今文,偏汉学而不废宋学,这个兼收并蓄的特点,使其视野更加宽阔,再加上皖派扎实的考据功底,学术研究自然精进。刘氏以《左传》研究为根本目标,围绕这一目标,在天文、历法、典制、地理等各方面都广泛涉历,特别是对小学、三礼、历法的研究,是其真正的家学传统。

刘文淇(1789-1854),字孟瞻,号竹屿[4]此号其他传记未见,据刘师培《江南乡试墨卷》(光绪壬寅并行庚子辛丑恩正科)补。,江苏仪征人。八岁出外就学,努力不辍[5]刘文淇:《先府君行略》、《先母凌孺人行略》,《青溪旧屋文集》卷十,《续修四库全书》本。。孝养承志,能得欢心。少年家贫,舅氏凌曙(晓楼)爱其颖悟,亲自教之。经包世臣推荐,入梅花书院,从洪梧学习[6]包世臣:《清故国子监生凌君墓表》,《艺舟双辑》第二册,〔北京〕商务印书馆1935年版,第13页。。十八岁开始设帐教授,此后一边教书,一边学习应考[7]刘文淇:《先母凌孺人行略》,《青溪旧屋文集》卷十。。十九岁受知于莫晋,1814年擢为扬州岁试一等第一,补廪善生。嘉庆己卯(1819年)科与刘宝楠一同拔取优贡生,获得“二刘”称号[8]刘毓崧:《先考行略》,《通义堂文集》卷六,民国7年南林刘氏求恕斋刻本。。

刘毓崧(1818-1867),字伯山,号松崖,文淇子。束发受学,不好戏弄。八九岁时,阅《资治通鉴》,习其句读。父执惊畏,目为奇童。得汪小城奇赏,并将女儿许配给刘毓崧[1]刘寿曾:《先妣王太宜人行述》,《青溪旧屋文集》卷六。。年十二师事刘宝楠,以史论见赏于刘宝楠,有“年甫一周,才堪八斗”之誉。年十七见丁晏《毛诗》、《三礼》释注,即签伤数事,丁晏激赏之。自是学问日进,名誉大起。1836年府试,太守刘鉴泉以为时艺有根柢,取列第一。随后为仁和龚季思取入县学。1838年以经解受知于寿阳祁相国,拔置第一。岁试一等二名,补廪善生。

刘寿曾(1838-1882),字恭甫,号芝云。六岁入学,母亲汪氏督学甚严[2]刘寿曾:《先妣汪太宜人行述》,《传雅堂文集》卷三,林子雄点校《刘寿曾集》,第111页。。受经于江都沈戟门先生,髫年作长短句,立意深远,得沈氏嘉许。及成童学,为古文词,深得丁晏赞赏,并赠诗:“大雅抡材传赋笔,小同通德振儒门”。丁巳(1857)岁试,以《小海唱赋》受知于临川李小湖,取入县学。覆试彤管,赋序尤邀赏许,科试以解经擢高第,补增广生员。肄业于钟山、惜阴书院,先后受知于乌程周缦云、全椒薛慰农、瑞安孙蕖田先生。同治三年、光绪二年两中副榜。时论称屈,曾国藩尤为惋惜。自此绝意进取,以编辑先人著述为事[3]刘贵曾等撰:《刘恭甫先生行状》,1912年北平人文科学研究所抄本,藏国家图书馆。。。以筹馕叙功,两江总督沈葆桢保奏,以知县用,加同知衔[4]《传雅堂文集·诗〈答袁季枚用东坡寒食雨韵〉》,刘葆儒按语,林子雄点校《刘寿曾集》,第295页。。曾文正公总督两江,开金陵书局,重寿曾学行,同治初延校经史,一时魁儒硕彦,咸礼交之。毓崧卒后,招寿曾入局中,所刊群籍,多为校定。甲推乙掖,跻于雅才。尝总修《江都县志》,分纂《江宁府志》、《上元、江宁县志》。居金陵飞霞阁十八年,坐卧一斗室,校雠文字,积劳成疾而死[5]参阅汪士铎:《清故副榜贡生候选知县刘君墓志铭》,林子雄点校《刘寿曾集》,第11页。。生子师苍。

刘文淇为刘氏家学开创者,一方面开始为《春秋左氏传旧注疏证》撰写工作导夫先路,在疏证方法上给后人奠下基调,另一方面他的经学理想成为四代人共同追求,成为学林盛事。其学术特点约略可为:一、博采旁通;二、善于归纳;三、经史兼治[6]参阅郭院林:《清代仪征刘氏〈左传〉家学研究》,〔北京〕中华书局2008年版,第73-80页。。刘文淇学术统系恰如刘师培所说:“互相观摩,互相讨论,故与株守之学不同”[7]刘师培:《近儒学术统系论》,《左盫外集》卷九,《刘申叔遗书》,第1534页。,他上法东汉诸儒,下效扬州近贤,独成一家之学。刘文淇《左传》学深受友朋影响,其中多引到沈钦韩、黄春谷、刘宝楠、丁晏、包慎言等著述看法。

刘氏家学与阮元关系密切。扬州学派学者李详认为:“仪征阮太傅(元)且出,而膺稽古之荣,以经训衣被天下,又享年永而退居于乡久……”[8]《碑传集补》卷41,《清代碑传全集》,上海古籍出版社1987年版,第1499页。正如刘寿曾所论:“盖乾、嘉、道、咸之朝,扬州经学之盛,自苏、常外,东南郡邑无能与比焉。学术之兴也,有倡导之者,必有左右翼赞之者,乃能师师相传,赓续于无穷而不为异说讆言所夺。文达早膺通诸老前辈显,年又老寿,为魁硕所归,人仰其学。盖衣倍天下矣。”[9]刘寿曾:《沤宦夜集记》,《传雅堂文集》卷二,林子雄点校《刘寿曾集》,第54页。阮元作为地方名流,集学政一身,而又老寿,影响多方。晚年居于扬州,刘氏曾亲从问故。刘文淇的两部《左传》专著(《左传旧疏考正》、《春秋左氏传旧注疏证》)多吸收阮元《十三经校勘记》成果。道光丁酉(1837年)秋,刘文淇撰《扬州水道记》四卷。寄书阮云苔,论古地志。九月,阮元为《扬州水道记》作序。阮氏于次年回籍,刘文淇父子于道光二十一、二十二年间替阮元校勘宋元本《镇江府志》,并成《校勘记》四卷,并且馆于阮元福寿第,先后代阮元撰《校刻宋元镇江府志序》、《重刻旧唐书序》、《江甘贞孝节烈总坊录序》、《广烈女传序》、《诰授中宪大夫道衔怀庆府知府汪君墓表》。道光戊申(1848年)夏,知县王检心开局重修《仪征县志》,延刘文淇为总纂,而其中体例多得阮元授意。阮元治学,长于归纳,每喜胪列证据,再从而得出结论。阮氏说:“余之说经,推明古训,实事求是而已,非敢立异也。”[10]阮元:《揅经室集自序》,〔北京〕中华书局1993年版。刘师培认为他“力持学术之平,不主门户之见”[1]刘师培:《扬州前哲画像记》,《左盦外集》卷二十,《刘申叔遗书》,第1896页。。至于其训诂学探究语源,主张“义从音生”,考据学多涉钟彝,这些方法也多为刘氏继承。此外,阮元的藏书楼给予刘文淇学术研究的帮助巨大,刘氏前后所校的《镇江府志》、《旧唐书》、《舆地纪胜》的版本依据都来源于阮氏藏书。

刘师培的挚友南桂馨对其骈文理念与学术关系曾作过阐述:

清三百年骈文,莫高于汪容甫,六朝文笔之辨,以阮文达最坚。昔周书昌、程鱼门论定文章,称桐城为天下正宗。申叔承汪、阮风流,刻意骈俪。尝语人曰:‘天下文章,在吾扬州耳。后世当自有公论,非吾私其乡人也。’……。汪氏作而骈散之迹泯,阮氏起而文笔之界明,迨申叔崛兴,则又视前此诸家有进焉。[2]南桂馨:《刘申叔先生遗书序》,《刘申叔遗书》卷首。

南氏指出刘氏骈文理论来源于汪中、阮元、凌廷堪等乡贤,认为刘师培的文章与学术密切相关。刘师培推崇汪中这些扬州学派骈文家的创作传承,他赞赏汪中骈文所体现的六朝骈文传统,说他的创作深得傅亮、任昉的传神三昧和隐秀之致。他继承阮元的《文言说》对“文”的解释:“孔子以用韵比偶之法,错综其言而自名曰‘文’”[3]阮元:《揅经室集》,〔北京〕中华书局1993年版,第606页。。阮元推崇孔子,但是主要立足于其对“文”的形式的解释,也就是所谓的“文必有韵”与“文必尚偶”,而刘师培对这一点进一步发挥。1905年刘师培陆续发表《论文杂记》,系统阐发自己的文学主张,力倡韵偶之文,强调以“藻饰”、“对偶”、“声律”为“文”之标准。在《广阮氏文言说》、《文章源始》中,他从辨析文章之嬗变与文笔之异入手,对骈文的形成与发展作了深入分析。刘师培研究骈文,具有民族的自觉,在《自述诗》中有“大厦将倾一木支,乾坤正气赖扶持;试从国故稽文献,异代精灵傥在兹”[4]刘师培:《中国中古文学史讲义》,上海古籍出版社2000年版,第3页。的句子,充盈着“用国粹激励种性”的革命意识,显然是希望近代民族主义和民族精神从传统文化中汲取动力以完成救亡图存的历史使命。

刘师培在《南北考证学不同论》一文中说:“戴氏弟子,舍金坛段氏外,以扬州为最盛”,再则说“扬州经学之盛,自苏常外东南郡邑,莫之与京焉”,有时徽扬并称:“徽扬之儒,功在知新,精于考核,以穷理为归”[5]刘师培:《南北考证学不同论》,《刘申叔遗书》,第557页。,而且刘的家学渊源推算起来也是戴学的流衍。他的曾祖父刘孟瞻(文淇)先生“是江氏之三传”。这些都能激发刘氏的学术责任和自豪感,常常以振兴戴学自任,“故先生之学,惟扬州之儒得其传,则发挥光大,固吾乡学者之责也。”[6]刘师培:《戴震传》,《刘申叔遗书》,第1823页。扬州学派接武吴、皖,为清代乾嘉学术重要流派,其学术成果遍及《周易》、《尚书》、《诗经》、《三礼》、《春秋三传》、《四书》、《尔雅》诸方面。乾嘉之际的宝应朱彬和刘台拱,高邮王念孙父子,仪征阮元和刘文淇,江都焦循、黄承吉和汪中等大家集中出现,“选学”和“许学”为核心的传统学术荣誉,都使得扬州学人产生振兴扬州学术的自觉。

四

仪征刘氏自文淇开创儒学门庭之后,行为世范,经求家法。他们不仅侍亲恭敬,家庭和睦,而且对于乡邑慈善事业尽力支持,对于节妇烈女加以宣扬;治经遵守家法,所以三代人兀兀穷年,欲图恢复《左传》旧注本来面目。刘文淇《春秋左氏传旧注疏证》其书宗法高邮王氏,以声音训诂转相证发,而又熟于史事典制,广罗前人之说,故所得为独多。借三世传经,未及蒇事,稿至襄公五年而止[7]徐复:《春秋左氏传旧注疏证续》序,吴静安《春秋左氏传旧注疏证续》卷首,〔长春〕东北师范大学出版社2005年版。。刘师培在前人基础上将遗稿进行整理,对其义例进行归纳,并且将夷夏观念运用于民族革命宣传,发掘《左传》民主思想,从而成为论学论政的骁将。

刘师培的好友南桂馨认为:“其学术主张,终不越乎扬州。其校雠之学,固高邮也。其声音之学,则本之黄春谷。高邮父子不言切韵,申叔颇主之,以春谷也。”[1]南桂馨:《刘申叔先生遗书序》,《刘申叔遗书》卷首。他校勘群书,学习高邮王念孙、王引之的方法,“由声音以明文字之通假,按词例以定文句之衍夺,而又广搜群籍,遍发类书,以审其同异,而归于至当。”他对诸子的态度则得益于乡先贤汪中,易学思想来源于焦循[2]参阅刘建臻:《刘师培与焦循》一文,刘师培并不单取一家,而是取其所需,所以他与扬州学派的关系应该从更广阔的视角进行研究。,义理学来源于戴震,民族思想则源于黄宗羲、王夫之。另外,钱玄同指出,刘师培“对于梁(启超)、严(复)、夏(曾佑)、章(炳麟)、孙(诒让)诸先生之作,皆曾博观而受其影响”[3]钱玄同:《刘申叔先生遗书序》,《刘申叔遗书》,第28页。。史的观念来源于章学诚、龚自珍、汪中以及刘毓崧、章太炎,经的义例观念来源于家学以及凌曙、廖平,诗文的观念来自刘寿曾继承的扬州诗派和汪中、阮元的骈文观,“其为文章,则宗阮文达文笔对之说,考型六代而断至唐初”。也就是说,他没有限定自己,而是以开放的态度接受一切有价值的思想与学术。刘师培提倡“通儒之学”,他曾说:“仅通一经,确守家法者,小儒之学也;旁通诸经,兼取其长者,通儒之学也。”[4]刘师培:《群经大义相通论》,《刘申叔遗书》,第361页。刘所谓的“通”,就是融会古今中西学术,不仅要折衷诸学,调和汉宋,而且还要沟通中西。

刘师培的论政论学都具有深厚的功底,成为时代嘹亮的号角。1903年刘师培开始倡导民族主义革命,该年10月刘师培作《中国民约精义》,该书宣传天赋人权,破除君权神授思想;提出人民是国家主体的口号,批判君为臣纲;主张以法立国,反对人治;要求实现民主共和,废除君权。此书影响广泛,被誉为“空前之作”。黄天《题〈攘书〉》称:“此书即麟经,读之当奋起。”[5]黄天:《题〈攘书〉》,《警钟日报》,光绪三十年(1904)九月一日。棣臣写诗赞道:“刘生今健者,东亚一卢骚。赤手锄非种,黄魂赋大招。人权光旧物,佛力怖群妖。倒挽天瓢水,回倾学海潮。”[6]棣臣:《题〈国粹学报〉上刘光汉同志诸子》,《国粹学报》合订本(1904)第16期。

刘师培著述与时代关系密切,不仅能利用古籍为现实服务,而且能利用时代前沿理论,以西学明中学、以中学证西学,在一定程度上超越了前人。从《江南乡试墨卷》到后来运用进化理论和西方社会学、考古学、文字学知识,刘师培对上古社会作了探析。《古学出于史官论》发挥其考据学之长,以简明而又坚实的证据论证了己之所见。《周末学术史序》以现代学科观念区分学术为16类,《经学教科书》用西方的学科分类体系界定中国古典学问并以此分类为体裁撰著学术史。以西方的学科分类体系界定中国古典学问完全是刘的独创。刘师培不仅总结了乾嘉学术,而且开启了现代学术的转型。

刘师培继承家传之《左传》学,发扬扬州学派兼通的特色,以小学治经,会通经史,平分今古。虽然他没有完成《春秋左氏传旧注疏证》,但他依据时代需要,阐发《左传》中的民族民主思想,对于当时革命进程起了促进作用;在学术上,他对前人极少论及的《左传》义理进行了探讨,借鉴今文经学的研究成果与研究方法,使得《左传》研究进入一个新的阶段。刘师培不仅颠覆了满清以宋明理学为政治指导的思想,而且运用《春秋》夷夏观念欲图驱逐满族,进行民族革命,进而宣扬无政府主义,提倡绝对平等的社会,虽然其中充满幼稚的乌托邦思想,但他对未来的设想完全不以圣贤为依据,而是以近现代民主观念为指导,从而开启了现代学术与思想。也正是因为他的努力,学林才铭记了仪征刘氏;也正是由于他的家学特色,才使得他成为扬州学派的殿军。

〔责任编辑:平啸〕

郭院林,扬州大学文学院教授 225002