从“以身发财”到“以财发身”

——张謇创业的人力资本与社会效应

李玉

从“以身发财”到“以财发身”

——张謇创业的人力资本与社会效应

李玉

借用儒家“以身发财”和“以财发身”的概念,有助于分析近代实业家的创业过程与经营理念。张謇办厂之前的职场资历与科举功名,为他积聚了丰富的人脉网络,使他可以更多地接近行政资源,增加投资的垄断性与特权性,这些堪称有助于他创业的“身份资本”。而张謇在办厂过程中的吃苦耐劳、忍辱负重和积极探索,则又意味着他支付了超常的心力与智力,这些可视作他为创业投入的“身心资本”。凡此二者,构成了张謇“以身发财”的主要内涵。但张謇创业的主旨却不是为了发财,而是造福社会。通过考察张謇对发展地方教育和慈善及公益事业的贡献,可以说明他在一定程度上践行了孔子“以财发身”的遗训。张謇追求社会效应而非经济效用的创业观,是他成为一个著名实业家的重要原因。

张謇 创业观 社会效应

一、序论

《大学》有言:“仁者以财发身,不仁者以身发财。”对此,不同的注经著述有着大同小异的诠释,均将之作为儒家义利观的重要内容之一。有人如此解说:“仁者以身发财,不仁者以财发身,此一道也,存乎其人之仁不仁而已。”[1]〔宋〕卫湜:《礼记集说》,清通志堂经解本,卷153。还有其他的解说,诸如“仁人有财,则务于施与,以起身成其令名;不仁之人,有身贪于聚敛,以起财务成富”[2]〔汉〕郑玄注、〔唐〕孔颖达疏:《礼记疏·附释音礼记注疏》,清嘉庆二十年南昌府学重刊宋本十三经注疏本,卷60。;“仁者以财发身,但是财散民聚,而身自尊,不在于财;不仁者只管多聚财,不管身之危亡也。”[3]〔宋〕黎靖德编、王星贤点校:《朱子语类》卷16,第2册,〔北京〕中华书局1986年版,总第366页。《礼记集说》的解释更为详细:“仁者以爱人利物为事,损上以益下,财几于散矣。卒之人怀其惠,仰若父母,何荣如之,是财虽散,而身日起也,故曰以财发身。不仁者以剥民利己,为事苛征而虐取,财非不聚也,卒之民不堪命,疾视若雠,祸孰甚焉。是财日起而身益危也,故曰以身发财。”[1]〔宋〕卫湜:《礼记集说》,清通志堂经解本,卷153。说明,“以身发财”和“以财发身”实际上是“重利”与“重义”,或曰“以利制义”与“以义制利”的重要区分。传统意义上的“以身发财”是贬义的,是指“不仁者”只知聚财致富,不顾其社会效应。正因为“不仁之人,惟知有财,不知有身”,所以“虽能聚敛其财,而身反蹈于危亡矣”[2]〔宋〕赵顺孙:《四书纂疏·大学纂疏》,清文渊阁四库全书本。。

传统经典关于“发财”与“发身”的评价与臧否固属精到,但亦不无可议之处,因为如果不能“发财”,则没有“以财发身”的基础,说明适度的“发财”从逻辑上讲也是必要的。如果说“发财”之于“发身”的重要性在自然经济社会尚未突显,那么降及近代,当社会物质生产与财富生成方式发生巨大改变之际,“发财”的基础性意义就变得十分明显了。尤其是在新式企业发生与发展过程中,需要一个资本积累与经营拓展的阶段。对于创业者而言,这就是一个“以身发财”的过程。随着近代企业精神与产业伦理的出现,对于“以身发财”的价值评判已与传统有异。在近代实业发展加快、商业竞争加剧的语境中,“以身发财”反映的正是企业家艰苦创业与开拓经营的历程。

不过,传统思想中关于“发财”与“发身”关系的思考,对于评价近代企业家的创业观与经营观仍不无启迪作用。因为无论“以身发财”还是“以财发身”,不难发现二者有两项共同的对象要素,其一为“财”,其二为“身”,一个共同的动作要素就是“发”。实际上,探析“以财发身”和“以身发财”的关系,在于说明“如何致富”和“致富后为何”等问题。顺着这一思路,考察近代企业家的创业过程,对相关史实可能会有新的解读。在这方面,著名实业家张謇就可作为一个典型的案例。

评价张謇创业方面的“以身发财”,已不能用传统的“不仁”思想;相反,张謇创业本身恰具有较高的国家与区域关怀目标,具有“仁”的意旨。我们之所以袭用“以身发财”的说法,也是为了更好地理解张謇创业的曲折历程、社会效应与历史借鉴。考察张謇的“以身发财”,是希望厘清张謇个人在创业过程中的真实功效,进而探究张謇本人的“人力资本”对于大生系统企业经营运作的实际影响[3]国内外关于张謇的研究,王敦琴主编的《张謇研究百年回眸》(南京大学出版社2007年版)对此已有较为详细的梳理。其中,关于张謇经济活动的论著尤为多见,也不乏关于张謇实业观、创业精神及其与儒家伦理思想关系的成果,如杨延峰《从张謇和涩泽荣一的义利观看中日两国的近代化转型》,《通化师范学院学报》2010年第9期、张廷栖《试论张謇的人文精神》,《南通纺织职业技术学院学报》2008年第3期、赵明远《论张謇的“绅领商办”股份制企业形式》,《南京理工大学学报》2006年第4期、施景钤《论张謇的爱国精神与创新实践》,《南通大学学报》2006年第2期、马敏《营造一个和谐发展的地方社会——张謇经营南通的启迪》,〔武汉〕《华中师范大学学报》2006年第2期、蒋国宏《儒者情怀与近代中国温和派知识分子的抉择——以张謇、黄炎培为个案》,〔上海〕《历史教学问题》2005年第3期等,不过相关著述多停留于张謇创办实业的“义理”分析,如果引入“人力资本”概念进行解析,则会使相关议题增添新的内涵。。而关注张謇的“以财发身”,则有助于解析张謇创业的价值追求与终极关怀,以期明了在历史的坐标中,社会效应而非经济效应当为检验企业家成功与否的重要指标。

需要说明的是,“人力资本”是管理学科的一个重要概念,主要用于分析企业员工的素质与数量,很少指向企业家本人,本文在这方面指意有所扩展。笔者将张謇个人的“人力资本”分为“身份资本”与“身心资本”[4]此外,还有其他指标,诸如“身体素质资本”、“品性修养资本”与“学术素养资本”等,这些在张謇研究方面,与前两项有所重合,都未列专题,俾免累赘,特此说明。,相信这也是衡量其他近代实业家可资借鉴的学术理路。

二、张謇创业的“身份资本”

中国是一个注重名望、身份与地位的社会,时在晚清,社会等级严格,身份标识明确。身份和地位较高的人群,可以更多地接近行政资源,减少投资——包括实业投资在内的社会投资——的机会成本,并且增加投资的垄断性,进而产生更多的收益回报。

张謇很早就成为东南名士,据其子张孝若记述:

我父三十岁以后的才名,就一年一年的大起来。当时的督抚名公,没有一个不想罗致他到幕府中,引为自重的。大家也晓得,我父亲才调出众,做叙事论理的文章,在其时很出名;加之替府主办事策划,非常的忠勤刻苦,所以名气一大,交相延誉的人就多,大有一得我父,身价顿增的光景。[1]张孝若:《南通张季直先生传记》,〔上海〕中华书局1930年版(收入上海书店版《民国丛书》,列第三编第73号),第46页,第69页。不过,张謇毕竟只是一个著名的幕僚文人,虽然结交过吴长庆、袁世凯、沈葆祯、藩祖荫、翁同龢等人,但社会地位有限,在中国政坛基本上处于一个从属地位,不具备独立进行“社会投资”的条件。

但他的“身份资本”无疑在他高中状元之后达到最高值。由于点魁之前,张謇已早有文名,其名人效应又在他点魁之后产生了叠加,使张謇在一定程度上又成为一名“著名的状元”,其“身份资本”价值大为增加。

“身份资本”可以用于各方面的投资,诸如行政、文教等领域,这也是金榜题名者的常规选择。但张謇则别具创意,决心另辟蹊径,创办实业。这对张謇而言,无疑是一项风险投资。不过,在他的创业过程中,“身份资本”确实发挥了重要作用。

关于张謇的“投资”转向,张孝若有这样的记述:

我先前曾经说过,有了名的人要做事。甲午以后,我父有了大名……反而坚定了自己的决心和打算。但是在中国的社会,要做事就和官脱离不了关系:他能够帮助你,也能够破坏你;如果民间做事,能得官力帮助,那自然就事半功倍了。那个时候恰逢着张公之洞做两江总督,他向来对我父亲很信重,先就请我父总办通海围练,结束撤防后,接下来就和我父说到振兴商务等事,我父本来认定这条路走,所以一谈就谈得很投机,很融洽。……张公在南京时,因为中日订了马关和约,内中有允许日本人在内地设工厂的一条,就想自己捷足先登去办厂,不要等日人藉口。就计议在长江口的南北,苏州和通州二处,各办一厂,苏州厂请陆公润庠办,通州厂请我父办。我父因为和他的本意非常适合,而且国强,一定要着实做到普及教育和地方自治的二件事,然而没有钱是办不成功的,于是就决定先办实业,有了钱以后,再办教育和地方自治,就立刻答应了去兴办这件事。[2]张孝若:《南通张季直先生传记》,〔上海〕中华书局1930年版(收入上海书店版《民国丛书》,列第三编第73号),第46页,第69页。说明,甲午战争之后中国实业形势的危机和洋务派首领、著名官员张之洞的促动,对于张謇“身份资本”的投资转向产生重要影响。关于这一点,张謇本人也不讳言,他在大生纱厂首次股东大会上坦言:“通州之设厂,为张謇投身实业之始。光绪二十一年乙未,中日事定,前督部张属苏、镇、通绅士招商集股,设机厂,造土货,謇亦承乏。”[3]张謇研究中心等编:《张謇全集》第3卷《实业》,〔南京〕江苏古籍出版社1994年版,第80页。在自撰年谱中张謇说得更清楚:

先是,南皮(张之洞)以中日马关条约有许日人内地设工厂语,谋自设厂,江南北苏州、通州各一,苏任陆凤石润庠,通任余,各设公司,集资提倡,此殆南皮于学会求实地进行之法。余自审寒士,初未敢应。既念书生为世轻久矣,病在空言,在负气,故世轻书生,书生亦轻世。今求国之强,当先教育,先养成能办适当教育之人才,而秉政者既闇蔽不足与谋,拥资者又乖隔不能与合;然固不能与政府隔,不能不与拥资者谋,纳约自牖,责在我辈,屈己下人之谓何。踟躇累日,应焉。[4]汪敬虞编:《中国近代工业史资料》第2辑下册,〔北京〕科学出版社1957年版,第934页。

而张之洞的赏识与重用,则使张謇“身份资本”的投资效应大为提升,张之洞专门为张謇设厂事宜上奏朝廷,称“通州在籍绅士前翰林院修撰张謇,向来讲求时务,情形较熟,当经函商力筹护持小民生计、杜塞外洋漏卮之策,属其邀集绅商,恺切劝导,厚集股本,就地设立纱丝厂,以副朝廷自保利权之至计”[5]张之洞:《通海设立纱丝厂请免税厘片》(光绪二十一年十二月二十八日),《张文襄公全集》卷42,奏议42,〔北京〕中国书店1990年版,第11-12页。。从而使张謇的办厂行为从一开始就具备了与众不同的政治与社会效应。

除张之洞之外,张謇同继任两江总督刘坤一也保持良好关系,得其资助不少。此外,其他重要地方官员也均不敢对有着巨大“身份资本”的张謇有所怠慢。况且,张謇虽然经营实业,但并未放弃对社会与政治活动的关注与参与,不仅在地方政务中多所作为,而且在东南互保、预备立宪、清帝退位和南京临时政府成立等国家政治建设的重要环节,均发挥了关键作用。进入民国,张謇更因躬身担任政府要职,而成为行政体系中人,即使退职在野也对中央重大决策事宜多所表态。在这一时期的大部分时间内,张謇继续着自己“介官商之间,兼官商之任”[1]张謇研究中心等编:《张謇全集》第3卷《实业》,第16页,第18页,第8页,第10页。、“通官商之情,规便益之利”[2]张謇研究中心等编:《张謇全集》第3卷《实业》,第16页,第18页,第8页,第10页。的角色,其社会“身份资本”不仅没有衰减,反而有所增强。

三、张謇“身份资本”的实业投资收益

张謇以新科状元身份转向创办实业,又得到诸多大僚的提携,自然可获致一些独特的收益。大生纱厂因初创困难,遂借助张之洞、刘坤一的关系,领用官机,折本25万两,在原始资本中,官机折款占56.17%。两江总督刘坤一表示,大生纱厂“名虽官商合办,一切厂务官中并未派员参预”,与湖北等省官办纱厂情形“迥不相侔”[3]大生系统企业史》编写组:《大生系统企业史》,〔南京〕江苏古籍出版社1990年版,第15页,第21页。。签订于1896年的《官商合同》写道:“厂中用人、理财各事,全归商董经理。另行公举官董一员,由商务局禀请南洋大臣给委,到厂随时稽查账目、调护商情。如有不妥,由官撤换。若由官委派之官董不妥,由商董公禀撤换。”[4]张季直先生事业史编纂处编:《大生纺织公司年鉴(1895-1947)》,〔南京〕江苏人民出版社1998年版,第9页。次年,官商合办方案虽有所改变(由各出50万两,改为各出25万两),但官董的权限未变,这与刘坤一等人的指示不无关系。新的合办合同采用官场印文格式,并由两江总督咨明总理衙门,以彰显契约效力,坚定商股信心[5]杨立强、沈渭滨等编:《张謇存稿》,上海人民出版社1987年版,第567页,第567页,第187页。。刘坤一还指令属下官员为大生纱厂筹拨公款[6]张謇研究中心等编:《张謇全集》第3卷《实业》,第16页,第18页,第8页,第10页。。据张謇记述,大生纱厂开车前,刘坤一共“拨公款作股本六万余,筹暂款二万余”[7]张謇研究中心等编:《张謇全集》第3卷《实业》,第16页,第18页,第8页,第10页。。此后,官股渐有变化。1913年时,江苏都督程德全一度拟以大生纱厂官股向上海某银行押借银20万两,以济本省行政与军饷之急需[8]《地方通信·江宁》,《申报》1913年6月18日,第6版。。据张謇在1921年时与省财政厅长往来信函显示,大生纺织公司有官股80万两拟出售,张謇策动南通自治公会全数承购,“永作全县公产,即以每年收入股息,作为自治经费”[9]张謇:《致严家炽函》(1921年1月24日),《张謇存稿》,第274页。此议未果,据1928年江苏省建设厅调查,大生纱厂官股共80.7万,见《地方通信·南通》,《申报》1928年12月13日,第三张第11版。。此外,在官场的策应下,大生纱厂还获得通州、海门、泰州等地官款4.19万两。其他企业也获得过官款资助,据张謇1917年向江苏省长齐耀琳报告,“省有通海垦牧公司股份,计五十二股,共银五千二百两整,股票息单,向存省署”[10]杨立强、沈渭滨等编:《张謇存稿》,上海人民出版社1987年版,第567页,第567页,第187页。。除直接的资金扶持外,一些地位较高的官员还主动为大生企业劝股。有人研究指出,大生纱厂的一些大股东“是由于上司的‘劝谕’或同僚的‘游说’,才勉强投股以为应付”[11]。1918年成立的华成垦牧公司,先由江苏督军冯国璋垫资66000余元,冯任代理大总统之后,遂委托张謇“组织公司”。张“再辞不获,乃允暂时领袖”[12]杨立强、沈渭滨等编:《张謇存稿》,上海人民出版社1987年版,第567页,第567页,第187页。。

在保护垄断经营权方面,晚清政府推行了“专利”政策。张謇的大生纱厂初创时,由清政府批准,援引上海华盛纺织厂成例,规定本地区如添设同类企业,皆作为大生分厂,“由原办人禀请并议贴费,以十年为满”。由他集股创办的开成公司专事开采镇江螺蛳山铅矿,也从商部获得十年专利[13]《各省矿务汇志》,《东方杂志》第2卷第2期,1905年3月30日,“实业”,第23页。。张謇等创办的大兴面粉厂则获得为期五年的“专利”[14]汪敬虞编:《中国近代工业史资料》第2辑下册,第1119-1120页。。另外,大生纱厂创办之初,就由张之洞奏准,其产品“照上海机器纺纱、织布各厂奏定章程,只在洋关报完正税一道,其余厘税概行宽免”[15]张之洞:《通海设立纱丝厂请免税厘片》(光绪二十一年十二月二十八日),《张文襄公全集》卷42,奏议42,〔北京〕中国书店1990年版,第12页。。

商部成立后,“为抵制洋面起见”,核准“所有机器制造面粉各厂,一律准其暂免税厘”[1]见张之洞:《创设制麻局请免税厘并请敕各省仿办折》(光绪三十二年七月初二日),《张文襄公全集》卷67,奏议67,第16页。,自光绪三十三年八月起,为期五年,限满再议[2]《本部札北京面粉公司、上海、江宁等商会文:为机制面粉自八月起免征五年事》,《商务官报》丁未年第21期,光绪三十三年八月十五日,第8页。。机制面粉免税的措施对华商创业产生了一定的促进作用,张謇等人创办的大兴面粉公司自然亦从中受益。张謇发起创办的盐垦公司同样得到了不同程度的税收优惠。

为了方便公司经营,张謇还可以向地方官提出行政“配套”问题。例如张謇调查发现阜宁县属大片荒地,约八百方里,土质尚宜植棉,但如果集合公司,经营垦牧,“惟须得一良知事,方可着手”,遂向省长齐耀琳建议将“在皖北营垦,颇有成绩”的睢宁知事郭文彻“调任阜宁”,庶“于垦荒政策,必能有效”[3]杨立强、沈渭滨等编:《张謇存稿》,第190页,第568页,第568页。。这也在一定程度上说明张謇身份与地位的特殊性,是其“身份资本”的效用体现。换句话说,张謇特有的社会声势与社会地位,使其不仅可以吸附行政资源,甚至可以影响和左右地方行政。

社会“身份资本”的特点之一在于其衰减性,即随着时间的流逝,尤其是政局的变迁,其社会地位发生下降,对政治与行政资源的吸引力逐渐减低。张謇的“身份资本”效应从长时段来看也是如此。他从北洋政府农商总长任上退职之后,虽然仍参与中央与地方政治建设,但主要致力于实业经营与地方自治事业,这使得他与官场及权贵之间的距离渐行渐远。当大生系统企业在20世纪20年代陷入困境之际,张謇又想借助政府的力量,予以挽救,请求江苏省财政厅践行他在农商总长任内提出的“保息”办法,以帮助企业度过难关。为此,他给财政厅长严家炽写过一份言辞恳切的信[4]杨立强、沈渭滨等编:《张謇存稿》,第190页,第568页,第568页。。但是,这一时期的中央与地方政治已不同于前,张謇的个人魅力已大不如前。而看透了中国黑暗政治的他,也有意远离官场,并不时指责官员腐败,这些无疑又使其传统的“身份资本”不断流失,对实业投资的“资助”作用也越来越小。

四、张謇创业的“身心资本”投入

“身份资本”是社会名望与地位的附加值,其外在效应看起来光鲜亮丽,其实作为人际关系衍生产品,“身份资本”的运用也并非易事。例如张謇虽然与两江总督及江苏、通州地方官员关系密切,但官场复杂,政界冷峻,在获取行政资助的过程中,他又不得不付出较多的“身心资本”。

所谓“身心资本”,在本文是指为获取某种报酬而在体力与心智方面的付出。这是一项复合型资本,包括辛勤工作、苦心思索、忍辱负重、高瞻远瞩等。这些要素在一定程度上是无法计量的,但对创业者而言确实不可或缺。只不过,它们在不同创业者身上,或同一实业家的不同创业时期,在企业总成本之中所占的比重不同而已。

张謇创办大生纱厂之际,所付出的的“身心资本”是巨大的。他虽然贵为状元,但因偏离了“状元”可以发挥最大效用的行政轨道,而转向创办实业,面临着“投资转向”的巨大风险。这种风险对于张謇的考验是常人难以想象的。如果从政,他也可能成为“国之栋梁”,但办实业的经历则使他可能成为“废弃之榱桷”[5]张謇研究中心等编:《张謇全集》第3卷《实业》,第16页,第6页。。这一转换,需要多大的心理承受能力。

虽然同官场联系密切,但要获得其资助也并非易事。张謇接受张之洞办厂邀请之后,企业方针先后经历商办——官商合办——绅领商办的阶段。期间,由织机折合的官款对于企业初创发挥了一定作用,但资本短缺一直是大生纱厂创办之际的主要困难。为此,张謇只得反复请求张之洞、刘坤一再予接济。尤其是在建厂工程进展期间,资金时现枯竭之虞,企业屡呈停歇之象,用张謇的话说,就是“骑虎势成,枯鱼望甚”[6]张謇研究中心等编:《张謇全集》第3卷《实业》,第16页,第6页。。这对张謇而言,是何等煎熬。一些官场中人、甚至包括与张謇关系素契者对其“转向”之举,也表示难以理解,乃至在张謇办厂最需资金之时,不予支持[7]杨立强、沈渭滨等编:《张謇存稿》,第190页,第568页,第568页。。有的官员还跑到两江总督面前告状,说“张謇乱要钱”,劝刘坤一“勿为所蒙”[1]杨立强、沈渭滨等编:《张謇存稿》,第568页,第571页,第570页,第567页,第567页。。张謇可能不止一次陷入绝望,他在致刘坤一函中这样写道:“謇自惭无状,既不能昭布信义,集累亿之资;又不能速取捷效,执谗谤之口。独立搘拄,呼助无人,四载艰辛,行付流水”[2]张謇研究中心等编:《张謇全集》第3卷《实业》,第9页,第11页,第13页,第10页。。他一度打算放弃办厂计划[3]张謇研究中心等编:《张謇全集》第3卷《实业》,第9页,第11页,第13页,第10页。。为了获得官方的接济,张謇不惜多方恳求,甚费心力。用他自己的话说,“哀于江督,则呼吁之词俱穷;谋于他人,则非笑之声随至”[4]杨立强、沈渭滨等编:《张謇存稿》,第568页,第571页,第570页,第567页,第567页。。说明,张謇在获取“身份资本”收益的同时,也付出了超常的“身心资本”。

造成大生纱厂启动初期资金短缺的原因,有官场部分失约的因素,例如根据《绅领商办》合同,盛宣怀本应“助筹新股”75000两[5]张謇研究中心等编:《张謇全集》第3卷《实业》,第9页,第11页,第13页,第10页。,但盛“自食其言,违背合同,分文未筹”[6]张謇研究中心等编:《张謇全集》第3卷《实业》,第9页,第11页,第13页,第10页。;也有民风未开,集股为难的因素。为了筹募股款,张謇不得不往返奔波于通州、上海之间,备尝艰辛。尤其是1896年秋冬之间,“上海纱市败坏,华盛、大纯、裕晋,或欲停办,或欲出卖,几于路人皆知。凡以纱厂集股告人,闻者非微笑不答,则掩耳却走”。张謇不得不到处求情,设法劝募。凡相识的人,他都予以求助,许多都是“明知其未必有益而姑言之以侥倖者”。旅沪期间,他“不忍用公司钱”,或求亲靠友,或卖字自给[7]杨立强、沈渭滨等编:《张謇存稿》,第568页,第571页,第570页,第567页,第567页。。据张謇自己讲,在大生纱厂筹建的五年期间,他“未支厂一钱”,生计全赖自己担任书院讲席所得微薄俸金[8]张季直先生事业史编纂处编:《大生纺织公司年鉴(1895-1947)》,第54页。。比生计艰难更令人难以忍受的是屡屡遭受驵侩黠吏的“阴嗤”与“阳弄”。但为了创业,张謇“闻谤不敢辩,受侮不敢怒,闭目塞耳,趱程盲进”[9]杨立强、沈渭滨等编:《张謇存稿》,第568页,第571页,第570页,第567页,第567页。。所以,张孝若讲,乃父最初的成功,“完全建筑在坚忍的勤俭的毅力上边”[10]张孝若:《南通张季直先生传记》,第72页。。

现代企业是一个系统工程,涉及工程建设、生产工序、原料采购、产品销售、业务管理等多个环节,绝不是单一的体力劳动所能完成。张謇在为建厂付出无数心力、体力的同时,也贡献了无数的智力。例如大生纱厂的《厂约》就是由张謇亲撰,对于张謇自己,以及厂内“进出货”、“厂工”、“杂务”、“银钱”诸位“董事”,及其属下各位“执事”的职权予以厘定,并规定了企业管理流程及考核与激励机制。本此原则制定的《大生纱厂章程》则细化为“银钱总账房”、“进出货处”、“子花栈”、“净花栈”、“批发所”、“工料总账房”、“工账房”、“物料所”、“机帐房”、“拣花厂”、“轧花厂”、“清花厂”、“粗纱厂”、“细纱厂”、“摇纱厂”、“成包厂”、“杂务账房”、“稽查”、“巡丁”、“火险”、“管水龙”等22个部门章程,详细规定了各个流程与各项事务的工作准则。

对于企业组织形式,张謇也在不断探索。大生纱厂创办之际,张謇虽然为募股多所努力,但却较少使用“公司”一词。及至1901年创办通海垦牧公司之际,才明确提出“仿泰西公司集赀”办法,并谓“公司者,庄子所谓积卑而为高,合小而为大,合并而为公之道也”,并“甚愿天下凡有大业者,皆以公司为之”[11]张季直先生事业史编纂处编:《大生纺织公司年鉴(1895-1947)》,第58页。。1907年大生纱厂举行第一次股东大会,张謇报告办厂历史。此后,大生系统企业在公司制运行方面基本步入常轨。而张謇本人在探索和改进公司制运行方面仍在不断努力,及至他出任北洋政府农商总长之后,主持颁布了中国近代史上第二部公司法——《公司条例》,使国内公司制度建设跃上新的台阶。

除了纱厂之外,张謇所办企业尚涉及银行、交通、榨油、面粉、垦牧、盐业、火柴、照明、商贸等业,每一行业均需具备专门知识者方能掌控,张謇在这方面措置裕如,足见其学识之广与能力之强。在《张季子九录》中的《实业录》以及《张啬庵先生实业文钞》等著述中,可以发现不少涉及垦牧、盐政、水利、银行的专门论述,理论与实践并重。这些论著反映了张謇不断学习的进取精神及其高超的学习效率,无疑也凝结了张謇为创办实业而付出的无法计量的“心智资本”。

五、张謇对于“以财发身”的追求

所谓“以财发身”就是指张謇利用企业利润,创办社会事业,以使更多人受益的过程。换句话说,“以身发财”主要考察张謇如何“赚钱”,“以财发身”则意在研究张謇如何“花钱”。不过,“以身发财”与“以财发身”难以截然区分。事实上,张謇的“发财”过程也是他“发身”的过程。因为他克服重重困难,最终建厂出纱,已使其社会身份从“状元”向“企业家”转变;大生纱厂在一定时期的快速发展,反过来也有助于张謇社会声誉的传播。不过,限于篇幅关系,本文只能就张謇纯粹散财以济世之举略予以探究,主要关注张謇创业之后对发展地方教育和慈善事业的贡献。

据张孝若讲,乃父办实业的“最后的目的就是教育”[1]张孝若:《南通张季直先生传记》,〔上海〕中华书局1930年版,第90页,第357页,第375页,第361页。,说明兴办地方教育在张謇的事业规划中占有重要地位。张謇创办的通州师范学校被称为中国近代师范教育的发端,主要是用他担任纱厂经理最初五年应得而未用之“公费”本息二万余元,外加劝募经费而兴建起来的[2]《张謇全集》第6卷《日记》,第466页。。通州师范学校既成之后,大生纱厂每年提出利润的一成,作为该校经费。1907年大生纱厂召开第一次股东大会时,张謇曾就此向股东予以说明,虽然有股东认为“拨助师范经费……是总理个人之道德,与公司无涉”,但多数股东还是建议应提高总理的分红比例为二成,以便他从中提出一成,作为师范学校经费[3]张季直先生事业史编纂处编:《大生纺织公司年鉴(1895-1947)》,第98页。。通州师范学校的影响不断扩大,生源由江苏本省扩展到山西、陕西、甘肃、江西、安徽等省。据1922年统计,师范学校正科毕业生已有525人,简易科及讲习科毕业生计439人,工、农、蚕桑、测绘等科毕业生共95人。他们绝大多数在本省服务,也有少数在外省服务[4]《大生系统企业史》编写组:《大生系统企业史》,第210页,第212页。。1906年,张謇又代其夫人发起设立通州女子师范学校,该校也以张氏捐资为主要经费来源[5]《张謇全集》第4卷《事业》,第62-63页;《大生系统企业史》编写组:《大生系统企业史》,第211页。。

大生系统捐资所办学校还有南通纺织专门学校。该校初为张氏兄弟于辛亥革命前后在大生纱厂附设之纺织传习所[6]《大生纱厂将设纺织传习所》,《申报》1911年6月12日,第1张后幅第3版。,后扩大规模,改为南通纺织学校,首开中国纺织专科教育之始。1913年大生一厂和张氏兄弟、徐静仁、聂云台等捐建校舍于唐家闸,张謇规定大生系统各厂每年按比例负担该校经费[7]《大生系统企业史》编写组:《大生系统企业史》,第210页,第212页。。

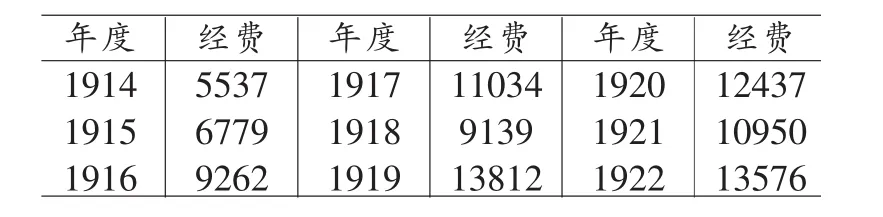

大生一厂1914至1922年所提纺织学校常年经费

除教育之外,张謇本人及大生纱厂还担负不少社会慈善及救助费用。例如大生利润支出一栏中每年都有一项“善举”支出,与“酬应通、沪各项使用费”并列在一起,其金额总在数千两乃至数万两之间。此外,大生纱厂还担负一定数量的育婴堂经费,其额在千余两上下。当育婴堂经费困难的时候,张謇“卖了不少回的字”,以鬻字所得相与接济[8]张孝若:《南通张季直先生传记》,〔上海〕中华书局1930年版,第90页,第357页,第375页,第361页。。在公益事业方面,张謇及大生集团也多所作为,举凡南通地方的近代市政设施、博物馆、公园等公益机构莫不从中受益。

将实业利润用于兴办教育、捐助慈善与公益事业,并不能囊括张謇对于“以财发身”理念的追求及其成效。事实上,除了教育与慈善、公益事业之外,张謇以其实业为基础,而对地方经济、社会、文化与教育事业的进步,发挥了巨大的推动作用,其效应无法计量。其子张孝若如此追忆:“我父在南通完全以人民的地位,用私人的财力,创办各种事业……他抱定主意,立定脚跟,要创造一个新局和新事业,所以办的师范、纺织、盲哑学校、气象台、博物苑、图书馆等教育事业;纱厂、垦牧等的实业事业;开辟全县的道路,整治全县的水利,在中国都是第一件事。”[9]张孝若:《南通张季直先生传记》,〔上海〕中华书局1930年版,第90页,第357页,第375页,第361页。张孝若另外说道:“先严三十年来集众资经营各业,为江淮地方生利者,现值逾万万金;以一己所应得,公诸通海地方作建设及经常费者,先后计数百万金;衣食于所营公私各事业待而生活者,士农工商合数十万户”[10]张孝若:《南通张季直先生传记》,〔上海〕中华书局1930年版,第90页,第357页,第375页,第361页。这可以看作是对张謇以实业为起点和基础而服务地方之效应的总体概括。

六、结语

《大学纂疏》对“仁者以财发身”作如此解释:“仁者不私其有,故财散民聚,而身尊……仁人财与民共,所以得民而身自尊矣。”[1]〔宋〕赵顺孙:《四书纂疏·大学纂疏》,清文渊阁四库全书本。张謇创业在一定程度上践行了这一原则,他曾说过:“人单单寻钱聚财不算本事,要会用钱散财”[2]张孝若:《南通张季直先生传记》,第360页,第81页,第360页,第375页,第361页,第360页。。张謇创业不是为了自己发财,而是有着国家与民族关怀,旨在谋取社会效应。他将纱厂取名为大生,即寓其深意。他创办垦牧公司旨在成就其“建设一新世界雏形之志,以雪中国地方不能自治之耻”[3]张孝若:《南通张季直先生传记》,第360页,第81页,第360页,第375页,第361页,第360页。。张孝若说“我父……自己所有的财产,都用在地方建设上去了”[4]张孝若:《南通张季直先生传记》,第360页,第81页,第360页,第375页,第361页,第360页。;“南通的一草一木、一路一屋,都是我父经营心血的结晶,都是他财产消耗的代价。”[5]张孝若:《南通张季直先生传记》,第360页,第81页,第360页,第375页,第361页,第360页。

张謇登临科举之路的顶峰,本可享受孜孜向学换取的荣耀,沿着学而优则仕的道路正常前行,他却毅然转向,投身实业。在备尝艰辛之后,虽然终于在实业领域取得莫大成绩,但张謇临终前,大生纱厂已陷入困境,张謇自己也“负债累累”[6]张孝若:《南通张季直先生传记》,第360页,第81页,第360页,第375页,第361页,第360页。。胡适评价张謇“在近代中国史上是一个很伟大的失败的英雄”[7]张孝若:《南通张季直先生传记》,“胡序”,第3页。,自然是从实业成败的角度立论。其实,若从社会效应的角度,则可以说张謇是一个“很伟大的……英雄”,而并不一定失败。因为张謇创业的本意不是为了追求利润最大化,他“生平最不爱财”[8]张孝若:《南通张季直先生传记》,第360页,第81页,第360页,第375页,第361页,第360页。。他之所以努力赚钱,“以身发财”,是因为要用钱办更大的事业。也正因为要办更大的事业,所以他办企业很努力,很认真,因为企业肩负着重要使命。张謇从来不用“个人发财”来量度自己的成功,而是以“散财”的社会绩效为标准。从这一点来看,张謇又是成功的。

〔责任编辑:肖波〕

From“Making Money Personally”to“Servicing People Financially”:the Personal Capital and Social Efficiency

Li Yu

In order to analyze the course for modern enterpriser to set up factories and their business rationale,the concept of Making Money and Making Reputation from Confucianism should be used.Before the Dasheng spinning factory was set up,what Zhang Jian had experienced by profession and gained by imperial fame made him easily established an extensive official contacts network and close to administrative resources,which would be helpful to increase the monopolies and privileges in his investment.From another perspective,those particularity of Zhang Jian could be thought of the beneficial Identity Capital for him to venture.Zhang Jian also paid out much more extraordinary effort and intelligence by his hard work,perseverance and actively explore,which could be considered as the Mental and Physical Capital for Zhang Jian to venture.Those two kinds of capital could be looked as the main content for Zhang Jian to make money.But what Zhang Jian wanted to do by enterprise was to be of benefit to society instead of making money.Zhang Jian's contribution to the development of local education and charitable and public welfare showed that Zhang Jian had preliminarily practiced the teaching of Confucius to service people by using personal wealth.What Zhang Jian pursued for social effects instead economic utility made him be considered as a famous entrepreneur.

Zhang Jian;outlook on entrepreneurship;social efficiency

李玉,南京大学中华民国史研究中心教授 210093

本文系国家社会科学基金重点项目“晚清社会欺诈问题”(13AZS016)的阶段成果之一。

——以芜湖县裕中纱厂为例

——与众不同的个性表达系列