肖邦:大师不为人知的“黑暗面”

陆轶文

说到肖邦,或许你首先想到的是他在流亡巴黎期间依然心系祖国波兰。舒曼评价肖邦的玛祖卡是“藏在鲜花丛中的大炮”。这位病弱的钢琴家兼作曲家童年的第一份涂鸦之作就是一首玛祖卡,他临死前写下的最后音符也是一首色彩斑斓、令人心碎的玛祖卡。

然而,并非是这些使肖邦之所以成为“肖邦”。这些仅仅是跳板,通过它们,肖邦这位音乐梦想家得以充满热情地投身于另一个世界。或许可以这么说,肖邦的音乐在于他的“黑暗面”:那些潜意识的、狂热的、常常是扭曲的想象主要通过即兴演奏释放出来。他是一个巨大的矛盾体;他的音乐吸收了各种各样的影响,融汇成属于他的时代的音乐语言,并且最终变得无与伦比。

肖邦1810年生于波兰乡村,小小年纪就是音乐奇才。他八岁时第一次公开表演,前一年已经创作了他的第一首波洛奈兹舞曲。在华沙音乐学院,肖邦跟随约瑟夫·埃尔斯纳(Jozef Elsner)学习,在青少年时期就为钢琴和管弦乐队创作了一些令人愉快的作品。随着他广泛地游历,他的感情上逐渐成熟起来;罹患肺结核迫使他基本上要靠“借来的日子”过活,他音乐的情感力度和胆魄也随之增长。

第一个悖论是:肖邦是一位不喜欢表演的音乐家。在音乐厅为一大群观众演奏事先预定好的协奏曲让肖邦感到不自在,真正让他如鱼得水的是在沙龙中,为他的朋友们即兴演奏。在他短暂而备受摧残的一生中,他仅仅举行了大约三十场正式音乐会。1841年,他在巴黎演出,他的情人、小说家乔治·桑写信给他们两人的好友——歌唱家宝琳娜·薇雅朵(Pauline Viardot),信中提到肖邦的态度:“他不想要任何海报,不想要任何节目单,不想要一大群观众,”她抱怨道,“他不想要任何人谈论这些。他对这么多事情都感到害怕,以至于我只好建议他演奏时不要点蜡烛、也不要请观众,还要用一架发不出声音的钢琴。”

肖邦的性格不好相处。他脆弱,挑剔,做作;他对自己的大鼻子过分敏感;他还有着令人不快的反犹主义倾向。然而,一旦他坐在钢琴前即兴演奏,他便如鱼得水。他的音乐所描摹的正是当时情境下,他脑海中浮现的或精美细腻、或令人恐惧的想象。

有一次,肖邦和一群好友在乔治·桑位于诺昂的乡间别墅聚会,在场的还有画家欧仁·德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)、宝琳娜·薇雅朵以及乔治·桑的儿子莫里斯。乔治·桑这样描述肖邦的即兴表演:

“他坐在钢琴旁,没有注意到大家在听他演奏。他即兴弹奏起来,似乎毫无章法。他停了下来。‘继续,继续,德拉克洛瓦说道,‘曲子还没结束呢。

‘曲子根本没有开始。我什么也想不出来……只有影像、阴影、形状,都是些不具体的东西。我在寻找色彩,可我连图案都找不到。

‘这两者得其一必能得其二,德拉克洛瓦继续说道,‘而你一定能找到它们。

‘如果我只找到了月光呢?

‘那你将会找到一个影像的影响,莫里斯这样答道……”

这段交谈之后的描述充满了夏夜、夜莺和天空中的云朵,对于这个被后现代式讽刺与即时的全球网络广播所主导的二十一世纪来说,显得非常陌生。然而从这里我们多少能瞥见肖邦的光影世界,还有他所受的一些影响,丰富了他那些惊人的想象。这是一个典型的悖论:肖邦周围聚集着众多声名卓著的文学家、画家、歌唱家,他却从不允许自己的创作直接从抽象变为具体的作品,即便是他的叙事曲也是如此——很多人认为他叙事曲的灵感来自波兰诗人亚当·米凯维奇(Adam Mickiewicz)的作品。

或许即兴演奏时他展露的是最真实的一面,他通过作品中的即兴演奏部分来唤起真实的自我。他的《叙事曲第四号》便是一例,其中有一段,他用一连串闪闪发亮的音符,将全曲最美妙的旋律变奏、延伸;《船歌》中,主题再现之前的梦幻曲也是一例,和声下行,然后仿佛停歇,与此同时钢琴家的右手倏地奏出好像金丝银线勾勒出的阿拉伯风格曲;再看二十四首前奏曲,从巴赫式的装饰音、意大利风格的曲调,到热情洋溢近乎凶猛的激情,没有人能写出这样的作品,描绘情感的奇异色调——堪称前无古人后无来者。

另一个悖论是:肖邦对古典主义和巴洛克音乐的痴迷支撑起了他的自由时刻。巴赫和莫扎特是对他影响最大的两位音乐家。申克分析法(Schenkerian analysis)的爱好者通过研究“前景、中景、背景”探索肖邦的作品,发现这三者协调一致;肖邦作品结构一丝不苟,比例近乎完美,充满魔力的等音变化是他音乐智慧的重要组成部分。

此外,肖邦的音乐还包括一种非常不同的语言:美声歌剧,尤其是多尼采蒂、罗西尼、贝利尼的作品。学生时代,肖邦爱上了一位年轻歌手康丝坦雅(Konstancja Gladkowska),因而频繁出入华沙歌剧院聆听她的演唱。肖邦的夜曲中充满了延长的、装饰繁多的旋律,他喜欢用单手三度音和单手六度音为两个“声部”写作,他的《第二钢琴协奏曲》的慢乐章在颤音之上跳动着充满戏剧性的“宣叙调”,这一切的诞生地并非练习室而是歌剧院。在肖邦手中,巴赫式对位法、贝利尼式的旋律与即兴演奏的理念融合成一种几乎不可能达到的完美状态。

四首叙事曲、《F小调幻想曲》《幻想波兰舞曲》、四首谐谑曲,甚至是《摇篮曲》和《船歌》,在这些作品中,肖邦到达了充满想象力的奇境,远远超出了作品标题所代表的简单含义。不过肖邦作品情感融合的顶峰是《降B小调第二钢琴奏鸣曲》。表面看来,这部作品有着古典的结构:第一乐章呈奏鸣曲式,第二乐章是一首谐谑曲和三声中部,第三乐章是一个三段式的慢乐章,最后是急板的终曲。然而肖邦把这一切作为一个起点,正如他的玛祖卡、波洛奈兹舞曲和圆舞曲那样,充满了紧张、恐惧的内在力量,并且比大多数歌剧更富有戏剧性。一位十九世纪的作家很容易曲解这部作品,误以为急速行进的第一乐章是肖邦患的肺痨所致,或者把谐谑曲和三声中部当作一场静谧死亡的狂乱幻觉。慢乐章无疑是一首葬礼进行曲;终曲非常轻巧,大部分是极弱的,演奏者双手齐奏同音,钢琴家阿图尔·鲁宾斯坦对此有过著名的形容:“坟墓上呼啸而过的风。”

肖邦自己的墓前景色与此颇为接近。1849年10月17日他去世时年仅三十九岁。宝琳娜·薇雅朵在肖邦临终之前去探望,发现她眼前的情形令人同情。“所有有名望的巴黎淑女都认为自己有义务前来并在他的房间里晕倒,房间里充斥着艺术家们,急匆匆地画着速写,”她这样写道,“正当此时,肖邦有了力气对所有人说出充满深情的话语,他一边安慰着朋友们,(他祈求朋友们)只演奏好的音乐,‘就当是为了我做——我确信我将听到它们,那会给我快乐。”

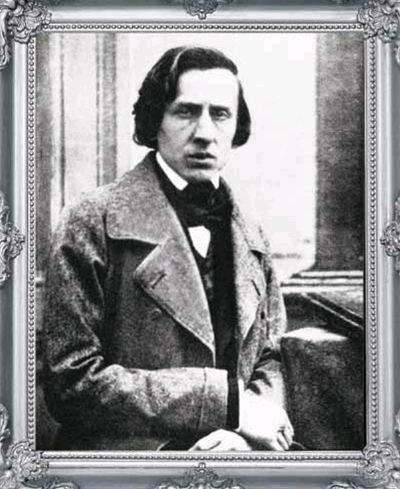

现存唯一的肖邦的照片被认定是在他去世当年拍摄的,照片展示了他所受的病痛和折磨。这张面孔阴暗,冷酷又备受摧残,脸上的表情暴躁又愤怒。这与德拉克洛瓦和其他画家所绘的那些衰弱、敏感的肖像画完全不同:那双眼睛中流露的本性没有经过误读。这,正是当年《降B小调奏鸣曲》和《二十四首前奏曲》真正的创造者:在轻盈优雅的诗人面具之下,是一个火一般的灵魂。

——选自大型交响叙事曲《苗寨的故事》