民族大歌剧的楷模之作

景作人

二十多年前,陕西省歌舞剧院歌剧团创作了一部大型歌剧《张骞》。这部歌剧以汉武帝时期张骞通使西域、开拓“丝绸之路”的伟大壮举为内容,歌颂了中华民族熔大家庭于一炉,融东西方文明为一体的豪迈胸怀,赞美了一代巨人张骞的伟大爱国激情与英雄气概。

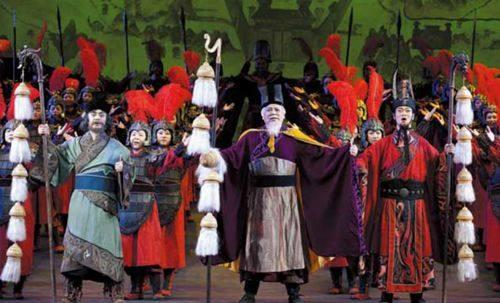

2013年底,在创作完成二十余年后,歌剧《张骞》于西安市人民剧院再度公演,12月25至29日连续五场的演出。《张骞》是一部什么样的歌剧?它为什么能够在诞生二十余年后,仍然具有持久的艺术生命力?这是一个很多人心中疑惑的问题。其实这个问题并不难回答:精品,只有精品才具有如此强大的生命力,只有精品才能够真正表现和延续艺术的魅力。《张骞》就是精品,就是一部让人感动、让人铭记的精品。

歌剧创作,题材是十分关键的因素。张骞通西域是个很好的歌剧题材,这样说倒不是因为张骞这个人物多么富有号召力,而是因为这样的题材很有探索的深度,其历史感、人文性、情调化极易构成深刻的戏剧性,而音乐的巨大表现张力又能够使这种戏剧性得到最大的升华。所以,这是一个很有代表性的优秀歌剧题材。

《张骞》的剧本是老歌剧戏剧家陈宜和姚宝瑄创作的。这个剧本具有戏剧结构合理、主题思想明确、主要人物突出、音乐内涵强烈的特点。所谓戏剧结构合理,指的是歌剧情节的曲折和令人信服,在这里,剧作者并未平铺直叙地将张骞通使西域的伟绩一一罗列,而是将一个包含报国心、夫妻情、父子情在内的感人故事和盘托出,利用匈奴公主阏云与张骞刻骨铭心的爱情作反衬,歌颂了张骞为了实现宏图伟业而不畏艰难、舍弃私利的壮举。歌剧的五幕设计很自然,幕与幕之间的情节联系亦均衡合理,为音乐创作提供了很好的条件。

主题思想明确,指的是歌剧的内在中心意思明确。《张骞》不是一部一般意义上的爱情抒情剧,它所包含的各类情感纠葛与悲欢离合,特别是张骞与阏云之间的壮烈爱情,都是为了表现凿通西域,开拓丝路,扩大政治、经济、文化交流这一宏伟业绩而做铺垫的,而歌剧真正打动人心的情感升华,也正是建立在这种中心思想的基础之上的。正如歌剧最后,阏云在临死前唱的那首大段咏叹调“铺平大道通长安”一样,伟大的爱情伴随着珍贵的生命,在那一刻间成为了促成张骞宏图伟业的巨大动力。这就是戏剧的魅力、戏剧的力量,而主题思想的明确,则是这种戏剧魅力和戏剧力量集中体现的必要条件。

主要人物突出,指的是歌剧中角色安排合理。无论是张骞、阏云、张猛、甘父还是汉武帝、单于,每个人的个性都体现得栩栩如生。特别是张骞和阏云,这两个主要人物形象鲜明,思想脉络、性格特征、行为动作均统一到位,非常令人信服。再有,歌剧中主次人物搭配合理,所有的配角都恰当地作为陪衬扶持着主角,从而使剧中的情感交织与戏剧性高潮集中在主要角色身上爆发,这是歌剧取得成功的一个重要方面。

音乐内涵强烈,指的是歌剧剧本本身具有音乐性。它大大不同于话剧剧本,很多地方都有着为音乐表现做铺垫和烘托的特意安排,例如情节的起承转合、人物的集中塑造、戏剧的色彩渲染等,都体现出了丰富的音乐特点。《张骞》的唱词写得很有感情,浪漫的意境、抒情的词句,非常富有文采和歌唱韵味,这样的词句为作曲家的音乐创作提供了很大的发展空间。人们都知道,一部歌剧的创作成功,剧本是最基本的保障,如果剧本没有音乐性,那无论如何是写不出好歌剧的。《张骞》的剧本就是一个够格的歌剧剧本。

歌剧《张骞》最大的成功之处在于音乐。作曲家张玉龙是我国歌剧界的精英,曾经写过多部大型歌剧,《张骞》是他多年创作中最成功的代表作。这部歌剧的音乐民族性强,戏剧性突出、中西结合成功,具有探索性和实践性相结合的特点。当下的中国原创歌剧,都在走西洋歌剧形式与中国民族性音乐相结合的道路,《张骞》在这方面做的是比较成功的。它采用了西洋正歌剧的形式,结合了丰富的民族化音乐语言,收到了具有实际性的良好效果。

西洋正歌剧形式是一个完整的艺术框架,它适合表现宏大的、内涵深刻的戏剧题材。《张骞》采用这一形式,本身就决定了其大歌剧的体裁特征,而民族音乐语言的选择,则是它风格定论的重要依据。我把《张骞》定性为民族大歌剧,就是看中二者结合的有机性和由此产生的动力感,这是一般西洋正歌剧和传统民族歌剧都不具备的,即民族音乐语言在西洋歌剧形式中的戏剧化处理。人们听到,《张骞》中所有的咏叹调、宣叙调、重唱、合唱(包括幕后合唱),都是将民族抒情性经过戏剧化处理而产生的“歌剧”性唱段(非歌曲性),例如:歌剧中的经典唱段“雁南归”、二重唱“百灵鸟”、咏叹调“铺平大道通长安”,其抒情性美不可言,而戏剧化的动力感亦十分突出。如此一来,歌剧的音乐便被整体的戏剧性连在了一起,达到了“剧化”而非“曲化”的艺术效果。

《张骞》音乐中的民族性是鲜活的,作曲家在这里采用了汉族音乐(秦腔)、裕固族音乐、新疆“十二木卡姆”音乐的原形加以创作,以丰富的民族调式及其变化构筑旋律,写出了特色明朗、风格鲜明、旋律动人的歌剧音乐。其中张骞的音乐多为秦腔化的汉族旋律,阏云的音乐是最具特色的裕固族民歌旋律,月氏国鲁伊斯国王的音乐来源于新疆“十二木卡姆”的调式,而汉武帝的音乐则采用了西洋大调式。如此丰富的旋律调式,为歌剧音乐的情感处理和戏剧性发展提供了极好的借鉴素材。

《张骞》对西洋正歌剧形式的借鉴固然突出,但其音乐特色则带有作曲家本人的个性特点,其中,戏剧化与民族化结合的咏叹调、歌曲化的宣叙调、对唱式的二重唱、交响化的合唱等,都有着与众不同的创新性,一些经典唱段达到了成熟的、能够传唱的效果。此外,全剧的整体化音乐构思、细腻的人物性格化表现、突出的音乐主题对比,都是歌剧创作成功的重要标志。

《张骞》的演出成功,以表演为主的二度创作是很重要的。总导演陈薪伊的独特艺术构思在剧中得到了很好的体现,她的许多处理手法很好地表现了歌剧的主题思想及人物的精神世界。她能够大胆地利用演员的形体动作以及转台的效果,制作出扣人心弦的舞台画面(如第四幕的“白龙堆”场面,第一幕阏云出场等),在一些细微的焦点之处(如最后一幕,昏睡七日的张骞被士兵用手推车推上台),她又能够以出乎人们想象的处理“画龙点睛”,实为精彩的艺术手笔。

饰演张骞的男高音歌唱家米东风气度和声音都很好,张骞这个角色在他的饰演下,显得格外真实和富有气质。米东风是个很有经验的老歌剧演员,如今虽然演唱技术不如以前,但对角色的理解和处理依然老到,在整部歌剧中,他的表现可圈可点,举足轻重。

安金玉是我熟悉的女高音歌唱家,她饰演的阏云是歌剧中最成功的角色。对于这个多情、善良、直率、正直的匈奴公主,作曲家赋予了她最鲜明、最感人的音乐,以裕固族民歌调式为主题的音乐,伴随着阏云这个人物的始终,给人们留下了深刻的印象。安金玉的表演和演唱都非常到位,她演唱时的音乐冲击力极大,身临其境般的投入感令人为之“战栗”。看到她的表演和演唱,我似乎又回到了当年她以“铺平大道通长安”夺得电视大奖赛美声头名时的现场,那时的我作为乐队演奏员与她同在台上。

除此之外,B角演员马腾和王文娟的表现亦出奇的好。马腾与米东风之间的差距仅在经验方面,他的声音则更为高亢。王文娟是这次演出中的一个新发现,这位年轻的女高音歌唱家唱演俱佳,舞台经验老到,声音清晰漂亮。“铺平大道通长安”最后的High C唱得相当充分,给人们留下了良好印象。其余的角色演员亦有不错的表现,饰演单于的刘观波、饰演汉武帝的王欢、饰演张猛的雷萍等都发挥出了一定水平,他们的演唱和表演反映出陕西歌舞剧院歌剧团综合实力的不容小觑。

《张骞》作为一部民族大歌剧,其音乐的个性和戏剧性张力离不开器乐的铺垫和渲染,陕西歌舞剧院歌剧团交响乐队很好地完成了任务。对于这支困难重重,连生存都受到威胁的乐队来说,还有什么比无私敬业的精神更为可贵呢?值得赞叹的是,尽管乐队编制不足,状态不佳,但发出的“内敛”性声音,证明他们是一支有经验的歌剧乐队。说到此,我真希望有关领导能够看到他们的长处,日后多多关心他们的成长和发展。

指挥冯学忠也是令人尊敬的。作为陕西歌舞剧院歌剧团的团长,他为歌剧《张骞》的复排复演做了大量的工作,而作为歌剧演出的指挥,他则发挥出了更大、更全面的作用。冯学忠是“陕歌”的老艺术家,他熟悉歌剧、热爱歌剧,对歌剧指挥的各个方面都有着丰富的经验。演出中,他的全面掌控力得到了很好的体现,对于演员与乐队之间的配合亦做到了调配得当和处理果断。

当然,《张骞》并不是一部十全十美的歌剧,它在一些方面还存在不少缺陷。我个人感觉,无论是戏剧、情节还是音乐,最缺乏的就是衔接部分的自然,整个歌剧的整体性还不够完善,一些细小的情节还需做足铺垫、转折和交待。音乐上,很多地方有匆忙的“走过场”感觉,对音乐戏剧的完整性略有影响,宣叙调和咏叹调、重唱、合唱之间的搭配衔接,还应该做得更充分、更“融合”一些。再有,歌剧音乐的配器还显粗糙,乐队织体的安排略带生硬之感,特别是铜管的运用,还应进一步细化和讲究一些。

尽管《张骞》有着许多亟待改进之处,但它确实是我国原创民族大歌剧中的楷模之作。据悉,这部作品有可能沿“丝绸之路”巡演,如能成行,将是一个多么好的创意啊,两千多年前,张骞完成了通使西域、开拓丝路之举,两千多年后,歌剧《张骞》沿着先人的足迹,带着复兴中华民族的坚定信念重走“丝绸之路”,多么的浪漫、多么的悲壮、多么的激动、多么的豪迈。真心祝愿歌剧《张骞》早日踏上西行之路!