耳朵的艳遇

萧济子

倘若让我,一名音乐爱好者,选择德国的十个城市走走,我怎么也不会选择卡尔斯鲁厄。

随便排排:波恩/贝多芬出生地;莱比锡/巴赫、“发掘”巴赫的门德尔松、布商大厦乐团、蔡元培;汉堡/泰勒曼、少年勃拉姆斯弹琴的夜店;然后柏林、慕尼黑、德累斯顿、科隆、拜罗伊特、杜塞尔多夫、魏玛、汉诺威,一气想到的已不止十个,这些音乐的重镇,都由大师血肉熔铸,都有音乐史上重大事件发生,处处引人入胜!

即便卡尔斯鲁厄周边,曼海姆乐派的发祥地曼海姆、全德音乐节大师云集的海德堡、现代音乐的集结地达姆施达特,亦当先于卡鲁(当地华人对卡尔斯鲁厄的昵称)考虑。

然而,非音乐故,我却在德国西南部巴登-符腾堡州的卡尔斯鲁厄,这个之前我一无所闻的小城住了五天,不意美美地听了一场歌剧,堪称我德国之旅的一次“艳遇”。

这是指2013年10月18日在卡鲁巴登州国立剧院(Badisches Staatstheater)上演的那场歌剧,英国作曲家本杰明·布里顿的《彼得·格赖姆斯》(Peter Grimes)以及剧院清澈见底的绝好音响。

我们是10月17日晚上到的卡尔斯鲁厄,当晚的歌剧《军中女郎》(我是那么想看)生生错过。第二天起了个大早,18日的《彼得·格赖姆斯》志在必得。

匆匆早餐后即去酒店前台打探歌剧院方向,女经理黑发黑眼睛,微笑着在城市地图上画了个直角:剧院在标志性的埃特林根城门(Ettlinger Tor)旁,步行即可。她还在目的地位置画了个五角星。

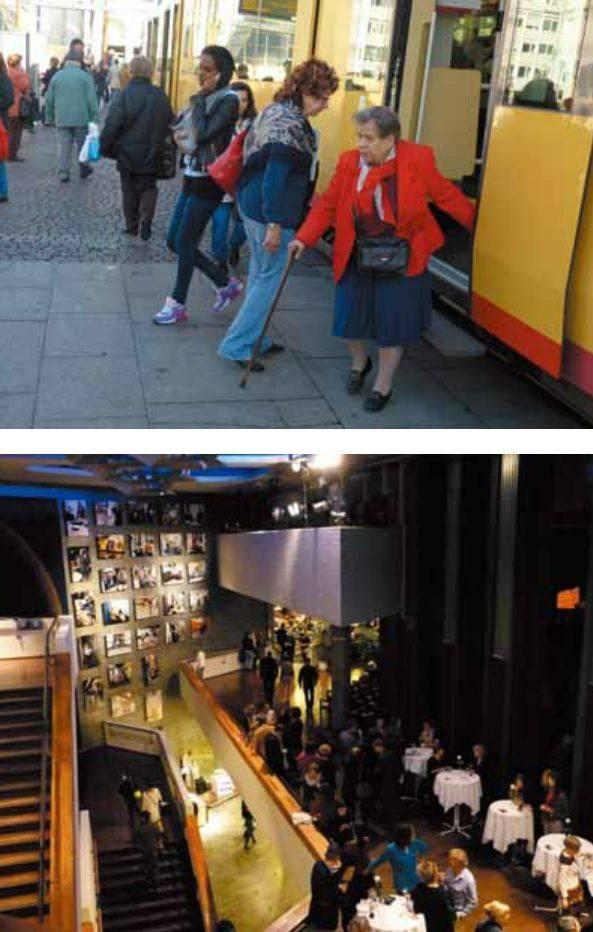

我沿着Ruppurrer大街向 Karlstor大街拐成一个直角,一路都是工地,挖掘机、护栏,地面挖成壕沟——卡鲁正在造地铁。上班的人三三两两,杏黄色轻轨列车在壕沟间穿梭。经过一面满遭涂鸦的墙式饮品自售机,一间技校抑或大学,一家葡萄牙餐厅,到了“五角星”,四周并不见歌剧院。

我以为欧洲的歌剧院都是巴洛克建筑,立柱和雕塑,巍峨、古典,都在老城中心,旁边是市政厅、大教堂,众多博物馆咖啡馆星布周围。而这里,几乎不见老建筑,那座方形大办公楼上竖起的方形小塔楼,就是城门?那座像积木盒子的建筑,就是歌剧院?

玻璃门上分明写着:Badisches

Staatstheater。

悻悻推开玻璃门,进入“盒子”:左边是剧院,右边是票房,格外冷清。关闭的售票窗透出隔夜灯光,桌上节目册花团锦簇,一眼便瞧见《彼得·格赖姆斯》的剧照!有女士独坐,她像总理默克尔那般年纪、发型和穿着。大清早的,是来歇脚,还是来追怀?追怀的是音乐,还是音乐的故人?

我问道,买歌剧票是不是这里,几点开门?她一脸迷茫,人和剧院睡意朦胧。

大概时间还早,我便出去溜达。看门前高大的木雕装置,是一匹马,方头方脑,尾巴是一把巨大的牙刷,后现代。一旁圆形花坛有人移栽花木,阳光勾勒出的脸型,疑似东欧打工者。往前是一个长方形喷泉,像个游泳池,扶手部位,是几缕喷泉抛物线地抛回水中,不搭调。临街竖着挑高的大型广告柱,上张海报,开车的人老远便能看到:除《彼得》外,还有瓦格纳《漂泊的荷兰人》、威尔第《假面舞会》、莫扎特《费加罗的婚礼》,是本季中交替上演的歌剧。转到后街,冷寂无人,好看(晚上更好看)的杏黄色列车缓缓滑过,四节或是五节车厢,丁零当啷。后来知道,卡鲁的地面轨交有一百多年了。

忽然,票房女士向我们奔来,气喘吁吁地比划着——票房开门了。呵呵,谢谢她!

窗口前已形成小队。一个窗口给网上订票者换票,我则排入另一窗口。售票员将电脑转向朝外,屏幕分色显示座位和票价。最贵的?不。最便宜的?不。没几分钟,便如愿购得当晚的《彼得·格赖姆斯》和次日的现代芭蕾舞剧《MoMo》。座位不坏,价格很好!

比较起来,德国人极爱的《MoMo》售票更火,只剩几个最差座位,票价十二欧。看过才知道,最差座位非常好,这剧场任何一个座位都能将舞台悉数收入眼底,连《MoMo》中一段跌入乐池的舞蹈也看得一清二楚。不像在上海大剧院看《众神的黄昏》,被媒体捧为盛景的真火燃烧的桥段,因是三楼后排座位,竟没看全。也不像在科文特皇家歌剧院,等退票等来前排包厢雅座,高高在上,整个乐池倒是看全了,舞台呢,则只看到台口的一绺,真叫惊鸿一瞥。

读地图资料方知,卡鲁还是大有名堂的:号称德国硅谷;是昔日巴登州的首府;最著名的是城市设计:若太阳放射光芒,皇宫是太阳,呈扇面放射出三十二条大道,再蛛网般织出横街,规整有序,自有天意心迹;此外,卡鲁还是德国联邦宪法法院和德国联邦最高法院的所在地。

当然,卡鲁有音乐学院,我的朋友圈圈和点点在那里上钢琴课。他们说该院的管弦系在德国排名第五;钢琴系则是大系,有五个教授!德国以教授数目判定系科大小。如此看,中国可算音乐大国?

于我小有触动的是,勃拉姆斯《第一交响曲》是在卡鲁首演,1876年11月4日,作曲家坐在观众当中,看德索夫指挥这部被克拉拉·舒曼深切关注的《第一交响曲》,思索着如何修改。勃拉姆斯何以选择卡鲁?首演的剧院还在么?谁能告诉我?

其实,只一场《彼得·格赖姆斯》的演出,就使我觉得,来卡鲁来对了。

10月18日18点,灯火通明,剧院苏醒。似乎整个城市的人都到这儿来了,西方人喜欢早早来到剧院,成群打伙,社交寒暄,美酒美食美咖啡,完了上楼听歌剧。检票是两位高大的准老太,很老派地在票上撕个小口。两欧元购得节目单,印刷素美,有彩色剧照。今晚演出:巴登州国立剧院的歌剧团、舞剧团、儿童合唱团、乐团及合唱团,男高音彼得·格赖姆斯由John Treleaven饰演,女高音艾伦轮到B组的Christina Niessen,指挥是Justin Brown。

剧院大厅被挡板和灯光分割、组合成几何图形,朝哪儿看都很好。衣帽间繁忙,卫生间宽敞,层层的咖啡座已是人满为患——啊,晚上好!好久不见——我听不懂。

偏廊独辟一区,有小小的舞台,围一圈沙发,竖有麦克,给主持和讲者,台下几十位听众多是四零五零,这是开演前的普及讲座。今天,讲的就是《彼得·格赖姆斯》了。讲座另有几块钱收费,附赠一杯香槟。

墙上挂满了剧院的建构图以及驻院艺术家们的工作照,彰显热情与敬业。第二日看《MoMo》,座位在最后排,发现身后是设有把杆的小微排练厅。

按票寻二楼D区入场,顷刻便被蟹青色调罩裹,不觉人已入静。剧场大约千座,不大不小,很能让耳目集中,也适合卡鲁三十万人口的城市规模。观众席呈阶梯型,错落分区,线条简约。大体像是柏林爱乐大厅(其实我没进去过)纵向砍掉一半,或是上海大剧院横向砍掉一半那种格局。蟹青色座椅宽大舒适,翻动无声。找到13排417座,我恍然大悟,座位编号不分单双,就1、2、3、4一径下去。这样好,不重复,不会搞错。我们在维也纳国家歌剧院就曾因编号重复,分座两厢,相隔千里,临开演纵有好心人换座,也狼狈不堪心中仓惶。

19点30分,追光直射乐池,指挥出场,千众掌声入耳,颗颗粒粒饱满。

音乐启,耳朵大惊!清亮剔透,一点都不干,泛音丰富,混响不肥不瘦,每一音都能即时送达,无有迟滞。一汪清水啊!我想到马勒所说“极大的清晰性”。

大幕启,两眼大惊!超写实。整个舞台是一艘轮船的餐厅,十三张长方桌摆了几排,侧光打出投影,明暗强烈,金属质感冰冷扑面,预示着歌剧的基调。舞台框出不多见的9:3比例,类似宽银幕,很现代,很新奇,很舒服。

彼得·格赖姆斯靠右侧的餐台坐着,耷拉着头。透过舞台深处船舱的门窗,可望见远处阴郁的海天。镇民们一字排立窗外挥舞手臂,群情激奋,审判的合唱响起……

二十七欧元的三等票座真是好极了,前后左右的中心,不远不近,堪比皇帝位置。前排空了几个位子,上座率约九成。三楼观众席护板挂了一方屏幕,消音锁住指挥的半身特写,给台上的演员看指挥用。这部二十世纪名著、英语歌剧的代表作,今天打了德文字幕。

歌剧取自布里顿萨福克郡老乡乔治·克莱本的长诗《自治镇》,1945年6月7日首演于伦敦塞德勒维尔斯剧院。彼时女高音兼剧院老板叫克洛斯,她听了布里顿弹奏艾伦的几段唱后,当即决定将《彼得·格赖姆斯》作为战后剧院的开幕歌剧,并当仁不让出演艾伦。布里顿的挚友、男高音彼得·皮尔斯饰演格赖姆斯。结果呢,一举成功!

故事发生在1830年代,英国东海岸,性格暴躁不合群的渔夫彼得·格赖姆斯,因他的徒工意外死亡无证辩诬,深受小镇排挤,虽有女友艾伦的同情帮助,也不抵镇民愈演愈烈的敌意和不容:不死不足以平民愤!最终只能接受并按海上法则,凿船自沉。

今晚的“巴登版”改动不小,场景、人物每每对不上号。我临时抱佛脚,黑暗中把iPod(那里有音乐词典)藏在衣襟里,不时翻看剧情。

序幕是格赖姆斯被判无罪,但并未消除小镇的猜疑和愤怒。艾伦想一道出走,彼得不允,那个九度大跳开始的二重唱,无伴奏,旋律真是好听。他俩就站在你面前,对着你的眼睛唱,你看着他们的眼睛听,那种切肤之感,哪里是家里播放的CD可比!

接着是著名的《海的间奏曲》之第一,描写黎明,小提琴在极高音区演奏慢板旋律,极细的线条,极尽E弦张力直钻脑海,有命悬一线的分量:大海宁静,却悬念深藏;更传达出一种孤独的忧伤和空茫。随后小提琴和长笛反向的两个动机问答,似疑问,也像申辩。

布里顿也许不是这意思,这是音乐给我的个人实感。不去管什么自律论、他律论吧。

今晚的艾伦很是突出,布里顿给她的唱段个个好听,只要她一开声,声发情动,顿显“竹不如肉”。一幕一场中,反驳加劝说镇民的那一段,竖琴引出,唱得清丽又激越;镇民迁怒于她,合唱万夫所指,定音鼓伺候,艾伦决绝并语重心长,一音一字,一音一鼓,凛然又有说服力。此刻台上十三张桌子已坐满,想想9:3比例的舞台,七八十号大小演员交错移动的场面吧!十三名裹着灰色毛毯的儿童被托举到桌,瑟瑟直立,面露恐惧,这是导演的符号化处理,直指彼得虐童,人人自危。新招徒工男孩上场,穿蓝色T恤,上印铁锚,头戴防毒面具(潜水镜?)也是符号。

紧张气氛发酵,合唱步步紧逼。暴风雨前彼得的一段唱,动人啊。男中音老船长,也劝彼得远走他乡,彼得决意留下赚钱娶艾伦,两人大吵,激烈的宣叙调中突起船长的一句柔声旋律,如海边砺石中的璞玉,温润无比。接着彼得的九度大跳旋律又起,小提琴、长笛、铜管的短碎音型相继填空。这些铜管的咆哮和弦乐器的旋风,搅起巨浪和暗涌,短笛“刮奏”音阶翻卷而上,是浪尖上的高光。铜管如超大的冲击钻群,突然发威,暴风雨至。此第二间奏曲在音乐会独立演奏时,被排在第四高潮位置,若加上第五帕萨卡利亚,也算黄金分割点。

写海的音乐太多了。门德尔松、里姆斯基-科萨科夫、瓦格纳、德彪西、拉威尔……还有布里顿的同胞戴留斯、沃恩·威廉姆斯等等。大海的命题令作曲家技痒,纷展管弦乐素描的功力。而今晚,布里顿将狂风巨浪直接浇到我们头上!乐队表现灵敏,可迅疾爆棚,那音色-音响能闪出电光来,刮起彼得心中和我们心中的风暴。

更让人惊叹的是台上:电闪雷鸣中,七八十号人一阵骚动,变魔术似地将十几张桌面瞬间拆成挡板封住门窗,严丝合缝,餐厅变成避难所,效果强烈有效,你不得不佩服“巴登版”运用道具并造高潮的想象力!

一幕二场避难所(原作是野猪酒馆),短笛“刮奏”风浪仍紧,孩子们裹着毯子睡在地上舞蹈,两位侄女(女高音),猫叫般唱着,幽魂般跳着,蓝光照着,恐怖诡秘。合唱假声弱起,切切嘈嘈:魔鬼来了……孩子们坐起,秉烛祷告。彼得持鱼叉登上悬崖(餐台),投出“钩子船长”的恶魔剪影。这里,他却用弱声唱出名段《大熊座和金牛座》,长时值的同音进行唱得虚无、压抑、孤独、忧伤,恰与恶魔形成反差。“巴登版”彼得的造型稍胖而松怠,缺少沧桑感,许是故意突出他温和的一面,赋予同情。

中场休息。大厅回到喧闹,德国观众又围桌而聚,喝起酒来。我不如他们轻松,歌剧让我沉重。用心理学术语,彼得是“反社会人格”,心理复杂,音乐才深刻。戏呢,新潮演绎方式多多,怎么处理你也不会感到意外:寓言的,荒诞的,超现实的,多媒体的,一桌两椅的等等。今晚,各式的因素多少都有吧。彼得穿着今天大街上的衣服,拎着一杆鱼叉,餐台如京剧般虚拟为悬崖,女教师艾伦手中的课本换成时尚手提包,老船长戴着墨镜像个嬉皮,餐桌和调料瓶拈来可用……“巴登版”虚实同构,繁简并存,更重心理探底。

我去看乐池,看墙壁的吸音材料,上上下下走走,我开始喜欢这剧场了。

回到座位,第三间奏曲引出二幕一场。钟声、合唱及管风琴呈现教堂虚景,一女孩在黑板上面写了几行“上帝怜悯我”,艾伦牵着新徒工男孩的手唱《闪光的波浪》,她发现男孩有伤疑窦丛生,彼得回答含糊并强行带孩子出海又起冲突。这里两人有很多好听的唱段。男孩始终是木头道具不声不响,此刻稍有爆发,他擦乱黑板“上帝怜悯我”的字样。

大批镇民臂戴类似纳粹袖章(?!)上场,他们挂起类似纳粹旗(?!)并将艾伦拉上批斗。这里男高、男中、男低、女高、女中及合唱悉数出动,加上艾伦的女高音不时穿插,情绪杂陈,风格多变,是一幅音乐拼贴画。有一段紧拉慢唱很有意思,大概布里顿听过中国的京剧吧。

一敲小军鼓者(那鼓声敲得人心里发毛)率众杀向彼得家。愤怒声远,艾伦、女老板及其两个侄女的女声四重唱,家长里短中有了些落寞和自怜,两支长笛惺惺相惜地紧贴而行,那复调效果真是奇特,很多音落在二度上。

第四间奏曲是帕萨卡利亚,大提琴SOLO唤来艾伦独坐、沉思,随着多个变奏剪不断理还乱,小提琴的两条错综回环曲调蛇一般缠绕着艾伦的思绪,奔逸、扭动、纷乱、充满不详……她突然起身,狂躁扯乱椅子一片。

这一舞台动作真是神来之笔!与音乐默契紧贴到位,演得(导得)真好!

追查的鼓声逼近,情急中彼得同男孩从后门逃走,男孩不慎坠崖(从餐台后隐去)。二幕二场是彼得的重场(唱)戏。第一个男孩意外死亡,第二个男孩又失足坠落,屋漏偏逢连夜雨。钟琴的琶音朦胧若雾,小提琴SOLO凄婉,拉得揪心。

第五间奏曲,弦乐涩滞缓行,黑色海面平静,长笛木琴跳音点描,偶有月色星点反光。

三幕一场是几天以后,舞会,镇民狂欢,谣言流传,彼得只身回来,被疑害了男孩。群情再度激愤,彻查彼得!

这里,两个侄女的“猫叫”演唱,短促,动机化,器乐化,被当作伴奏使用;女中音长舌妇的半音化告密唱段,老气横秋恶毒阴险,像个女特务;女老板、长舌妇和法官、车夫的急板四重唱,性格各异,曲尽其妙。

浊气四浮。艾伦天使般唱出她的最后一首咏叹调《儿时的刺绣》。她走到左侧台口,倾心放声,真是柔情满怀悲从中来。

接下来镇民的无伴奏合唱及赋格,层层推进,渔阳鼙鼓动地,他们要像逼杀杨贵妃一样逼杀彼得。他们将艾伦绑起,用桌椅“打砸抢”泄愤。一个延长休止后,合唱、乐队似银瓶乍破再度爆发——指挥将这个延长休止比通常再延长那么一点点,张力却倍增。再来,再增。我鸡皮疙瘩顿起,想到电影《萨勒姆的女巫》,那种“炸窝”的恐怖!

第六间奏曲接终场:彼得坐在台口椅子上,歌声消沉、痛苦,突又强烈自责,继而疯狂大笑,终陷绝望。远处轻唱:彼得,彼得……凄凄惨惨戚戚,这合唱是招魂,也是伴奏音型,从中再现彼得的九度大跳旋律,变化重复,半气声地弱唱,情感复杂至极。艾伦在一旁被绑着,身上标语触目惊心:杀童凶手!有一人坐着看报纸。镇民愤立窗外,进行最后的审判。

台后合唱、前台独唱以及乐队,音色-音响、强弱、速度、各声部的均衡都好极了。

突然,女老板用丝袜缠向彼得脖颈,勒紧……头搭拉下来,死去。

看报的仍在看报,头也不抬。

音乐淡然再现第一间奏曲的主题,“问答动机”复又奏出,合唱平稳,生活照旧。大号两声短叹。全剧终。

“巴登版”一改彼得原来被“赐死”,连最后的尊严也不给他。

“巴登版”何以走极端?是不是要用更大声说,人性中如告密、妒恨、恶毒、暴戾、残忍、冷漠(那个看报者!)……大大小小恶的基因,如何癌变为纳粹的极致,乃至反人类?

《彼得·格赖姆斯》音乐深刻、复杂,表达准确并充满警句。那些音乐的警句,不时闪耀着刀锋淬火的蓝光;音乐欢乐的本质,在此已被狞厉之美消弭,化作刺痛的快感和思辨的艰欣。

布里顿是我佩服的作曲家,不仅三十出头就出此佳作,更佩服他坚持调性写作,这对二十世纪的作曲家是多么不易!他积极反战,亲历战争的残酷并不幻灭,他意识形态的“调性”还在;他超然于“保守”“性取向”等非议之上,义无反顾,用作品表达对暴行的愤怒和对弱者的同情,充满终极关怀和悲悯之心。

走出巴登州国立剧院(我是越来越喜欢这剧院了!),以及那之后的好多日子,我总是连连想着那歌剧。正如好的文字如鲁迅,文字本身就吸引我们反复去读。布里顿的《彼得·格赖姆斯》也如是。

回到上海,我翻出CD再听,想再看却满大街淘DVD不得。走在黄叶飘飞的复兴中路上,对面上交新建的音乐厅已峥嵘初露,也是三个积木盒子,但愿能有巴登州剧院的好音响。

倘若有人问我,去德国该去哪些地方?我会说,要是喜欢音乐,那一定不要错过卡尔斯鲁厄,光是去巴登州国立剧院听歌剧,就值得。