建模数模一体化在油田注水政策优化中的应用

刘 颖

(中国石油大学胜利学院 信息与计算科学系,山东 东营257000)

边水作用突出的油藏,在开发初期利用边水能量开采,由于边水推进,导致部分位于边部的油井含水率上升较快,油井进入高含水阶段。边水对油藏的开发既有利,也有弊,边水的侵入补充了地层能量,但也造成油井过早水淹,影响开发效果[1]。目前新北油田开发过程存在的主要突出问题是:由于边水推进,部分油井水淹,油藏剩余油分布与开发方案初期油水分布对比变化较大,剩余油富集区的注采井网有待进一步完善,注水政策有待进一步优化。为提高产能,须进一步加深对油藏的认识,编制调整开发方案,对油藏的数模建模一体化进行研究。

1 研究区概况

新北油田位于垦东凸起向桩东凹陷倾没的斜坡部位,垦东34区块为新北油气田主要的含油气构造之一,馆上段为该区块主要的含油气段,纵向划分为6个砂层组28个小层,含油面积6.4km2,石油地质储量688.3×104t。

垦东馆上段油层发育是在构造背景上受岩性控制的油藏,纵向上具有多套油气水系统,储层为曲流河沉积的高孔高渗疏松砂岩,原油性质较好,油藏为正常温度压力系统,油藏类型为高孔高渗、常温常压、岩性-构造层状油藏。

垦东34区块有油井13口,水井8口,气井5口。除少数注水井投入试注外,区块未进入全面注水开发,主要依靠天然能量开发。日产液961t,日产油356t,综合含水率62.8%。累积产油84.82×104t,采油速度1.9%,采出程度12.3%,具有较大的开发潜力。

2 三维地质模型建立

建立三维地质模型,可以精细描述油田地质状况,便于后期的量化研究[2]。本次建模采用Direct软件(数字化油藏表征软件系统),利用已有的基础数据和三维地震数据等资料,建立研究区的三围地质模型。在建模初期,突出前期的数据检查、基础地质研究以及油藏精细描述。建模过程中强化“建模数模一体化”理念,大幅度提高模型质量。

2.1 基础数据的检测

基础数据的准确性是三维地质建模的关键。基础数据完善之后,首要做的就是数据的检查,数据的异常值或错误会直接影响整个模型的质量。在本次研究中重点检测了几个重点参数:砂层与测井曲线深度是否匹配,砂层厚度、有效厚度是否合理,声波时差曲线质量以及测井解释的合理性等。建模过程中将基础数据、成果数据、模型数据一体化管理,保证了各个环节数据的一致性、完整性和约束性。

2.2 等时地层格架建立

在单井基础数据准确、齐全、一致的基础上,建立符合曲流河“二元结构”的等时地层格架是模型建立的关键。由于选取的研究区为海上油田,区域内井距大,井网密度较小,在建模过程中采取了三级控制,确保地层格架的准确性。

建立典型井剖面,典型井位置适中、地层齐全、具有较全的岩心录井和测井资料,由此它建立油田综合柱状剖面,确定对比标志,建立岩性和电性关系图版。然后,建立过典型井的骨架剖面,从骨架剖面向两侧建立辅助剖面以控制全区,检查格架划分的正确性。根据探井骨架绘制构造图,检查探井骨架剖面闭合的准确性。最后,以骨架剖面上的井做控制,向四周井做放射井网剖面对比。地层格架建立的准确性可以通过全区井的构造剖面来校正检查。

2.3 相控参数平面分布

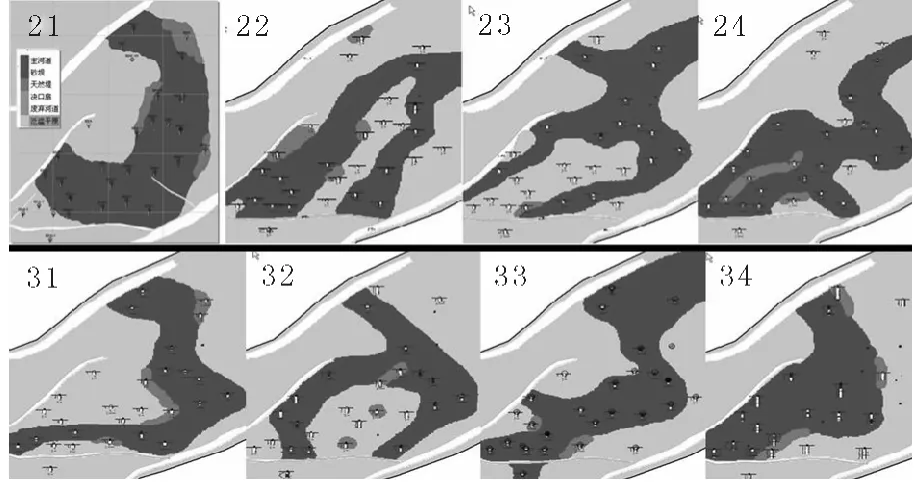

相控参数平面分布是建模的核心,变差函数的主变程、次变程大小及方向要服从地质认识。首先,检查声波时差曲线质量,对不合理的异常值要剔除;其次,统计各层各相每一物性参数的概率分布特征,通过改变滤波条件,记录每一物性各层各相的变差函数和高斯变换结果。最后,利用Direct软件内置计算功能对孔隙度、渗透率进行截断,分小层分亚相控制参数的插值,做出相控参数平面分布图,自动表征与手动编辑相结合,使用属性刷修改孔隙度等,使其符合地质实际情况(见图1)。

图1 垦东34块各小层沉积微相分布

2.4 相控参数建模

模型共包含34口井,工区面积6.4km2,垦东34区块现有井距为300~500m,断层沿北东走向,地层向北东方向倾覆,地层比较平缓,只有2°。含油井段地层厚度90m左右,最小砂层厚度2.5m。垦东34区块由于断块小,不进行旋转,正东方向为I方向,正北方向为J方向;平面网格步长30和30 m;纵向网格厚度0.5m。总网格个数149×138×80=1 644 960个。

3 一体化数值模拟

根据研究区的区域地质特点及布井方式,将精细地质模型粗化成模拟模型,在平面上采取均匀步长,网格步长为50和50m。同时还考虑井点的分布,使每一井点位于不同的节点内,并保证井之间至少相隔1个网格以降低井间直接干扰。在纵向上,根据各层储层厚度采用不等距网格,共划分36个小层。模拟区域总网格数为89×83×36=265 932个。

垦东34区块含油面积较小,平面非均质性不强,数值模拟模型建立时未对流体性质及岩石属性细分,采用一个PVT(高温高压参数)分区及相渗分区;同时由于该区块油水关系较复杂,具多套油水系统,本次模拟根据区块主要油水界面,设置了4个平衡区。

3.1 储量拟合

为了确保模型的准确性和正常运算,必须对建立的模型进行综合检查,主要包括数据检查和平衡性检查两个方面,在模型达到较好的物质平衡后,即可进行储量拟合,储量拟合是生产历史拟合的基础[3]。垦东34区块初始模型储量拟合与上报地质储量差别较大,与上报储量对比认为,油藏储量主要受有效厚度、孔隙度和饱和度的影响,孔隙度一般来源于储层参数的精细解释,在保证声波时差曲线质量的基础上,进行孔隙度计算,具有较好的可信度。有效厚度由岩心分析、测井解释等综合研究确定,比较准确。分析储量存在差别的原因主要是初始含油饱和度。上报探明储量初始含油饱和度由测井解释结果计算而来,取值0.58~0.62,而数值模拟初始含油饱和度取自相渗曲线,由于相对渗透率曲线饱和度端点是在岩心尺度下的实验室测定的,往往与测井结果不一致,需要进行适合于油藏条件下的转换。将转换后的饱和度端点值应用于相渗曲线重新计算储量,历史拟合计算的地质储量为583×104t,模拟区储量580×104t,与模拟区相对误差0.5%,拟合储量与地质模型静态储量计算结果达到了比较满意的吻合程度。

3.2 历史拟合

3.2.1 地质再认识提高模型精度

海上油田的特点决定了井不能很多,因此,地质模型的准确性需要根据动态描述进行补充。根据原地质认识,KD34井生产层与注水井KD34A-3井注水层相对应,两井之间具有较好的一采一注对应关系,初始模型计算结果也显示KD34井受注水影响含水上升较快。但实际生产资料显示KD34井含水率未超过20%,且注水井KD34A-3井在Ng24层吸水状况较差。为此,重新进行了地质认识。计算结果表明,Ng24层存在两期河道沉积,KD34井及KD34A-3井的生产层及注水层位分别位于两期河道的上下层,并未形成有效的注采对应关系。据此对模型进行了修正,修正后的模型拟合效果较好,模型更加可靠。

3.2.2 动态认识约束参数调整

在历史拟合过程中,对地质模型的优化和完善应结合拟合结果、油藏动态分析以及地质认识,对比分析计算值与实际值的误差,发现动静态模型之间的矛盾,返回到地质建模过程中进行修改完善[4]。以KD34B—2井的含水率拟合为例。该井位于断层附近,构造位置较高,且距离边水较远,模拟计算显示见水时间较晚。但KD34B-2井实际生产见水时间早于区块内部较低部位的KD34A-7井。通过动态分析认为,KD34B-2井主力生产层位Ng21小层边水能量较充足,由于该井投产时间早,当时油藏尚未进行注水开发,含水率上升主要受边水的影响,虽然该井距离边水较远,但处于断层附近,水线沿断层高渗透带突进到KD34B-2井,造成该井见水。计算含水率低可能是由于模型边水能量弱、水侵能力差及断层附近的高渗透带未在地质模型中得到反应等原因。因此,通过增加水体大小、修改水侵系数及局部传导率的方式,重新修正模型并进行模拟运算,较好地拟合了KD34B-2井含水率的变化,准确地描述了Ng21层边水的能量。

3.2.3 历史拟合结果

工区范围内共有21口井,拟合生产时间选择从2011年9月至2013年12月,历史拟合时,给定产液量拟合其他生产指标。垦东34区块受海产生产限制,测压井点及数据较少,且代表性不强,因此压力拟合以拟合趋势为主,重点拟合产油、产水等参数,同时参考有限流压资料,保证流压计算值在合理范围之内。本次历史拟合按照先整体后局部、先区块后单井、先压力后产量的拟合原则,对区块共20口油水井的生产动态进行精确拟合,再现油田开发历程,优化完善地质模型。全区含水率拟合误差小于5%,产液量拟合误差小于1%。建立在区块整体拟合基础上的单井动态拟合以局部调整储层的渗透率、油水相对渗透率关系为主要手段,拟合油井20口,满足拟合精度要求的油井18口,符合率达90%。这表明所建立的地质模型是可靠的,可以作为开发方案模拟预测的基础。

3.3 水淹状况及剩余油分布规律

根据油藏数值模拟与剩余油分布规律[5],结合前期油田数据资料和历史拟合情况,数值模拟预测结果显示,目前垦东34井区剩余储量较多,调整潜力大。剩余油连片分布,截至拟合期末,垦东34井区馆上段综合含水率62.8%,采出程度12.3%,平均剩余油饱和度0.67;含油饱和度分级统计显示,饱和度小于0.4的占6.3%,饱和度0.4~0.5的占6%,饱和度0.5~0.6的占12%,饱和度大于0.6的占75.7%。表明油藏开发时间较短,除注水井近井地带或断层附近高渗带边水突进水淹较严重外,其它区域水淹较弱,大部分区域基本未被水波及,部分区域仍处于原始状态,这些区域是本次井网优化的主要目标区。

4 注水技术政策优化

4.1 注采井网优化

根据该区域的数模计算结果:油藏水油体积比为15,地层压力下降幅度不大,说明油藏具有一定的天然能量,目前已有井因含水过高而计划关井。为抑制边水推进,一方面油藏应注水开发,即时补充能量,另一方面,应优化注采井网,防止边水突进,抑制油井含水上升速度,提高水驱波及面积。

垦东34区块初步开发方案以“边部+点状”的注采井网部署原则设计注采井网,油藏投产1a后,优先转注了构造高部位油井KD34A-3及KD34B-3。根据此次数模结果,沿断层附近油井已被边水水淹,剩余油分布与开发方案初期油水分布对比发生一定变化。为提高垦东34井区水驱开发效果,在剩余油富集区优化完善注采井网,增加多向受效油井,达到注采平衡,重新制定了注采井网,并与原方案进行对比。方案一是按原注采井网转注;方案二是在边水已经推进区域设计2口转注井,与边水形成对顶,达到抑制边水效果。

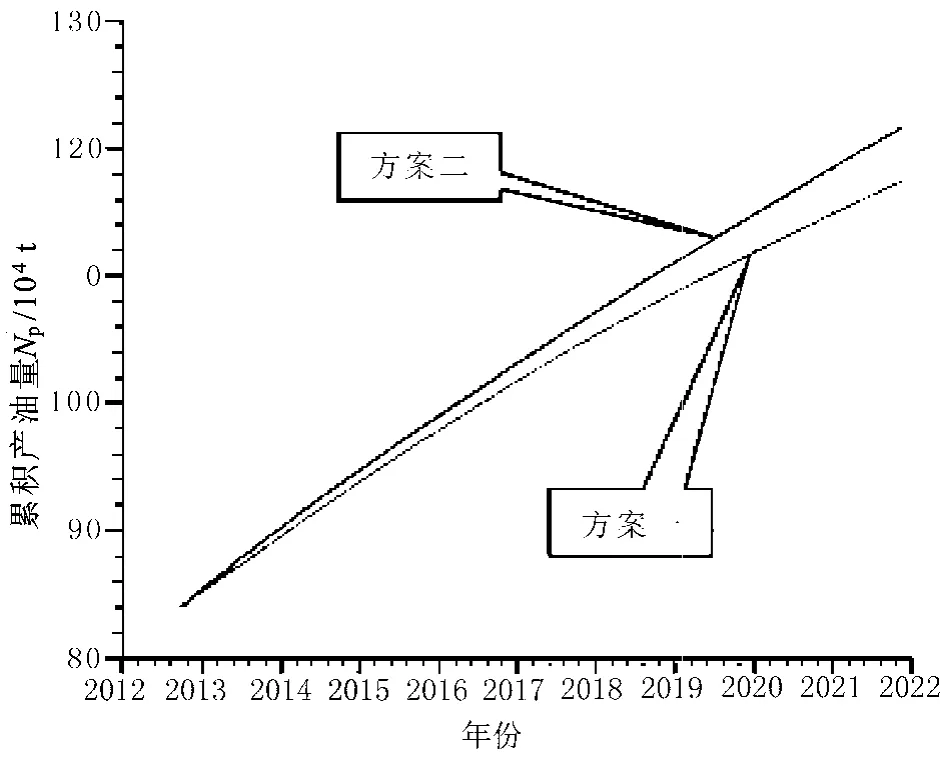

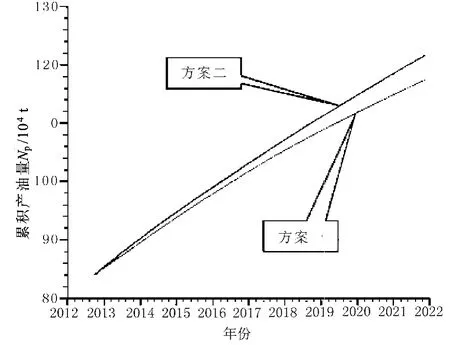

两个方案指标预测结果显示,方案二的水驱波及面积明显大于方案一,方案二比方案一累积产油多4×104t,且方案二转注初期产量影响较小,生产过程中产量递减慢,对区块稳产开发效果显著(图2、图3)。

图2 不同注采井网累积产油变化

图3 不同注采井网日产油能力变化

4.2 转注时机确定

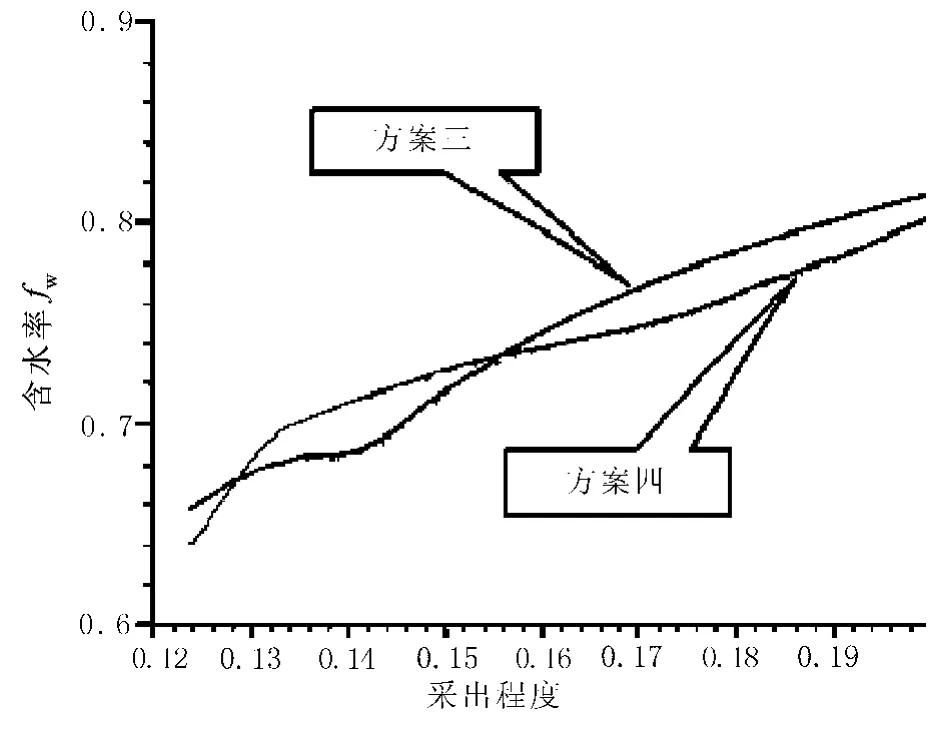

由于注水工程滞后,区块不能按原方案及时转注,垦东34区块初步开发方案认为区块天然能量不足,应立足早期注水。但从区块投产后生产情况看,油藏具有一定的边底水,根据测压统计结果看,地层压力下降幅度不大,基本在1.5MPa左右,通过数模模拟计算水体倍数约为15倍,说明油藏天然能量较充足,油藏应可适当延长转注开发时间。为了确定合理转注时机,利用已有模型,设计了二个转注时机方案:方案三为立即转注,方案四是延长1a转注。从指标预测结果看,相同采出程度下方案四含水率较低,且延缓一年转注可多产油2.5×104t,即节约了注水资金,又增加了产油,经济效果显著。从方案实施后的实际生产情况分析,延缓转注并没有造成地层能量大幅下降,转注前平均单井液量平稳,从而印证了方案的可靠性(图4、图5)。

图4 不同注水时机累积产油对比

图5 不同注水时机采出程度变化

4.3 合理注采比确定

垦东34井区转入注水开发后,油井含水率会逐渐上升,造成油藏产量逐年递减。一般来说,注采比不平衡是含水率上升的主要影响因素。由于注水井位于油水边缘,注采比过大,将会造成内部井快速水淹,注采比过小,将与边水不能形成对顶,起不到抑制边水作用。在对模型跟踪拟合的基础上,选用0.6、0.8、1.0和1.2等4个不同的注采比方案,同时用生产压差、最大采液量及最大注水压力等指标进行控制,分别计算了今后十年的开发指标,并对年产油、累积产油、年度含水率、年产水等指标进行对比。当注采比超过0.8时,油藏含水率上升较快,累积产油量减少。注采比为0.8时的方案与注采比为1.2时的方案相比,10a的累积产油量增加2.7×104t,但注采比小于0.8后对累积产油量的影响不大(图6)。根据模拟期末地层压力的情况分析,注采比为0.6~0.8时的地层压力在泡点压力附近,生产比较合理,故建议垦东34井区采用0.6~0.8的注采比注水开发。

图6 不同注采比累积产油变化曲线

5 实施效果

目前,该区域的研究成果已在垦东34油藏开发调整方案中得到了应用,并取得了较好的开发效果。自调整方案实施以来,转注油井3口,注采对应率由50%上升到84%,水驱储量控制程度由40%上升到74%,自然递减率由25.2%下降至14.6%,含水上升率由8.8%下降到5.5%,开发效果明显。

6 结论

通过利用数模建模一体化技术,不但可以准确描述油田区块的地质状况,进行一些量化评价工作,而且还可以利用该技术通过网格数据的粗化对接、生产数据的历史拟合,相对准确地掌握油田水淹状况及油田的剩余油分布状况等,能够对油田注水开发政策调整涉及到的一些参数进行优化,如注采井网、转注时机、合理注采比等重要数据。也可以通过该技术进行开发效果的预测,为油田开发调整方案的决策提供依据。

[1]刘慧卿.油藏数值模拟方法专题[M].东营:石油大学出版社,2001:164-196.

[2]于金彪,杨耀忠,戴涛,等.油藏地质建模与数值模拟一体化应用技术[J].油气地质与采收率,2009,16(5):72-75.

[3]李允.油藏模拟[M].东营:石油大学出版社,1999:55-80.

[4]张世明,万海艳,戴涛,等.尚一区东四、东五单元复杂断块油藏开发调整数值模拟研究[J].断块油气田,2005,12(2):35-37.

[5]郭龙,庞日轩.油藏数值模拟与剩余油分布规律研究[J].油气田地面工程,2008,27(10):21-23.