依托结构设计竞赛的大学生创新研学能力培养实践

陈 鑫,蔡新江,毛小勇,曹喜庆

(苏州科技学院 土木工程学院,江苏 苏州 215011)

依托结构设计竞赛的大学生创新研学能力培养实践

陈 鑫,蔡新江,毛小勇,曹喜庆

(苏州科技学院 土木工程学院,江苏 苏州 215011)

为培养适应社会发展需要的具备实践和创新能力的卓越工程师,各学科开展了丰富多彩的课外科技活动。在就专业兴趣、应用能力、创新实践、团队协作等方面分析结构设计竞赛对培养学生创新研学能力的意义的基础上,构建起依托结构设计竞赛的创新研学能力培养模式,并从基础实践、创新研学和综合素质培养三个阶段对此模式进行实践,旨在为创新人才培养提供借鉴。

结构设计竞赛;研学能力;卓越工程师;培养模式

土木工程是一门实践性很强的学科,“较强的实践能力和创新能力”是其重要的培养目标之一[1]。与此同时,在“卓越工程师培养计划”中,“强化培养学生的工程能力和创新能力”是最为核心的内容[2]。近二十年来,大学生结构设计竞赛在我国高校得到了较好发展。早在1994年清华大学举办了第一届结构设计大赛,当时的题目源于清华大学的一座观赏性小桥——“莲桥”的建造。随后,国内如同济大学、浙江大学、西南交通大学等高校亦在本世纪初开展了这类赛事[3]。从2005年开始,全国大学生结构设计竞赛成为教育部指定的九大学科竞赛之一。作为土木工程专业创新性和实践性最强的学科竞赛,在培养学生工程实践和创新能力方面发挥着重要作用[4]。如何充分发挥竞赛对土木工程专业实践教学的促进作用,对大学生实践能力和创新能力的培养具有重要意义。

一、全国大学生结构设计竞赛概述

结构设计竞赛的内容通常为给定某种材料,设计并制作满足赛题要求的结构模型,并通过计算书审查和加载试验进行最终评定得分。比赛时,需要提交的内容包括:设计计算书(结构选型、建模、计算参数、受力分析、节点构造、模型加工图等),以及按赛题要求在竞赛现场规定时间内采用指定材料和工具制作完成的结构模型。比赛的评分体系,包括:设计图与计算书、制作质量、现场表现、结构重量、承载力等。有时也会根据具体赛题特点设置个别特定评分标准,如发电功率等。

自2005年至今,全国大学生结构设计竞赛共举办了8届,每年依据不同要求,各类团体或高校会举办不同级别的结构创新竞赛,在土木工程学科师生中具有广泛影响。以苏州科技学院为例,目前参与的较为成熟的结构竞赛有苏州科技学院本科生结构设计竞赛(校级联赛)、江苏省大学生土木工程结构创新竞赛(省级联赛)、全国大学生结构设计竞赛(全国竞赛)三个级别,并已成为苏州科技学院土木工程专业大学生进行实践和创新能力训练的重要平台之一。

二、结构设计竞赛对创新研学能力培养的意义

1.有利于开发学生专业学习兴趣

结构设计竞赛本身就是一类实践研学活动,无论是在结构设计、计算分析还是模型制作过程中,学生都是活动开展的主体。在竞赛中,学生将努力应用一系列专业课中的理论知识解决模型设计、分析和制作过程中所遇到的各类问题,反复回忆、组织、应用他们之前已储备的专业知识,而模型的每一次进步都将最直观地向他们展现专业理论对实际工程的巨大效用,从而有利于调动他们对专业知识学习的兴趣。

2.有利于提升学生综合应用能力

结构设计竞赛内容决定了在比赛过程中,学生必须将所能掌握的所有专业知识进行综合应用,从而完成赛题所提出的图纸、计算书和模型制作等多方面的要求。如在图纸绘制时,学生必须掌握工程制图、CAD软件等知识;在计算书撰写时,学生不但需要涉及力学原理、结构设计、专业软件等专业知识,同时需要能够具备较高的文档编制和处理能力;在模型制作时,学生又要了解一些土木工程施工和结构构造方面的相关知识。因此,通过结构设计竞赛锻炼,能够在一定程度上提高学生综合应用所学专业知识解决实际问题的能力。

3.有利于培养学生创新实践精神

结构设计竞赛题目一般来源于实际结构,并经过适当简化,所考虑的荷载往往也为实际结构中可能出现的荷载。比赛中一般仅限定材料和必要的模型尺寸,具体结构形式并不限制,具有较大的灵活性,这就为发挥学生的创造性提供了较大空间。同时,模型方案、结构造型在评分体系中也会占据一定的比重,近几年的全国结构设计竞赛均设有最佳创意奖,这就要求学生必须充分发挥其创造性,从而激发他们的创作欲望。完美的方案必须有高质量的实施才能获得最终成功,评分体系中占据较大比重的模型加载,要求学生必须具备将设计向实物转化的能力,并将创新与实践相结合。

4.有利于增强学生团队协作意识

在结构设计竞赛中,往往是多个学生(一般是3人)组成的团队参加比赛,这与传统的课堂教学中学生独立开展学习的情形完全不同。赛题在内容和时间上的设置,要求团队内的学生必须分工明确、各有特长,且能够团结协作,才能顺利完成比赛。竞赛中团队的协作水平直接影响着比赛成绩,只有在赛前训练中相互磨合、取长补短、分工明确,比赛中同心协力、完美合作,才能在竞赛中取得较好成绩。在平时训练时,团队内的学生通过方案讨论、模型制作加载试验等过程,不断进行相互沟通,在训练中深入了解团队成员,提高沟通能力,加强配合意识,最终形成临时团队的默契配合方式。

三、依托结构设计竞赛的能力培养实践

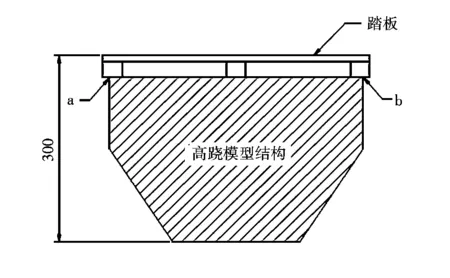

第七届全国结构设计竞赛赛题要求参赛队设计并制作一双竹结构高跷模型(图1所示),并进行加载测试。模型的加载分为静加载和动加载两部分,静加载的荷载值为参赛选手的总重量,以模型荷重比来体现模型结构的合理性和材料利用效率;动加载通过参赛选手进行绕标竞速来判断模型的承载能力,因此模型所受到的冲击荷载的大小、方向甚至荷载作用点都取决于参赛选手的质量、运动方式和模型的结构形式,对参赛队员的力学分析能力、结构设计和计算能力、现场制作能力等提出了更高的挑战。

图1 比赛模型轮廓示意图Fig.1 Schematic diagram of the game model of contour

针对此次比赛的赛题,结合学生能力培养的基本方法和科学研究的基本规律,设计竞赛与教学相结合的创新研学能力培养模式,整个过程分为三个阶段:

1.基础实践阶段

根据赛题情况和赛程安排,组织了针对苏州科技学院全体本科生的结构设计竞赛——第十二届二建杯结构设计竞赛。通过预赛和复赛,最终决出获胜团队参加全国结构设计大赛。

训练前期,指导学生深入解析赛题,并以学生依据自身专业认识为主,指导他们开展方案设计、模型制作和初步试验等工作。根据赛题给出的外形尺寸开展结构方案设计:

(1)首先联想到钢桁架桥梁,设计了结构方案S1(图2a):该方案杆件主要承受轴力,横向晃动主要靠拉条限制,利用了竹皮顺纹抗拉性能,整体刚度较大,但模型底面尺寸较大,不利于快速行走,且杆件和节点相对较多,重量较大。

(2)根据方案S1,不断减小模型底面尺寸,参考部分钢桁架桥梁的设计,演化出了结构方案S2(图2b):该方案同样杆件主要承受轴力,横向晃动主要靠拉条限制,整体刚度相对方案S1小,但模型地面尺寸可以较大幅度减小,更利于快速行走;同时杆件和节点数量降低,模型总重量有一定的减小。

(3)根据网络中搜索的图片,观察发现传统“踩高跷”人重心集中于脚后跟,参照设计了结构方案S3(图2c):该方案不对称,杆件数量更少,更多地利用了拉条,将有效杆件集中于“踩高跷”时重心着落的位置,质量较轻,具备一定的合理性;但整体刚度较小,且偏载时扭转较大,局部杆件受力远大于其余杆件。

(4)观察金字塔和四角锥网架的形状,设计了结构方案S4(图2d):该方案为利用拉条,所有杆件均主要受压,杆件数量较少,质量轻,底面的圆形接触更接近实际“高跷”的形状,方便快速奔跑;但结构整体抗扭能力较差,底面的较小尺寸对选手“踩高跷”技能提出了更高要求,实际试用时选手未能成功快速行走。

图2 初步结构方案Fig.2 A preliminary scheme of structure

进一步地,指导学生利用所学专业知识,对四种结构方案初步进行了强度、刚度和行走方便度等方面的综合比较,最终结合选手自身特点选用了结构方案S2。

2.创新研学阶段

以知识体系为载体,在理论交流过程中进行创新引导;以模型设计实践为载体,在方案、设计和试验过程中进行创新训练。从而以结构设计竞赛为依托,启发学生创新思维、指导学生创新方法、培养学生创新能力,使学生初步掌握本学科研究方法,为其成为“研究创新型”土木工程专业人才提供基础训练。

为指导学生结合赛题,依据科学研究方法首先制定了整体工作思路(图3所示)。引导学生从材料、构件和结构三个层次认识结构,训练学生掌握概念判断、理论分析、数值模拟和结构试验等方面的基本知识和手段,培养学生针对具体工程开展合理评价的能力。

图3 结构设计竞赛方案优化总体思路Fig.3 Optimization scheme of overall train of thought of the structural design competition

3.综合素质提升阶段

在计算书撰写过程中,帮助学生梳理其中的逻辑关系,训练学生规范表达成果;在赛前辅导过程中,指导学生与组织者、其他参赛者以及自身团队成员的交流方法,教授学生调节心理与处理现场事件的手段,从而培养学生科学思维和辩证思维的能力,书面和口头表达能力,沟通与合作交流能力,预防和处理实际工程突发事件的能力。

在整个结构设计竞赛过程中,采用了“问题式教学”的方法引导学生发现问题,通过相互交流对实际问题进行分析,最终找到解决问题的方法;鼓励学生利用已知的知识去探索未知的知识,用新的方法、新的思想去获取这些知识,激发了学生解决实践问题的兴趣。

[1] 高等学校土木工程学科专业指导委员会.高等学校土木工程本科指导性专业规范[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[2] 周臻,童小东,尹凌峰,等.依托结构竞赛构建开放式创新研学平台[J].高等建筑教育,2011,20(6):129-132.

[3] 陈庆军,罗嘉濠,陈思煌,等.国内外大学生结构设计竞赛总结及研究[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2012(S2):173-177.

[4] 陈以一,周克荣,顾蕙若,等.工科学生实践性设计竞赛活动的组织方式[J].高等建筑教育,2001(2): 39-41.

(责任编辑:洪 林)

Practicing of the Training of Innovation Capacity and Study Ability ofCollege Students Based on the Structural Design Competition

CHEN Xin,CAI Xinjiang,MAO Xiaoyong,CAO Xiqing

(School of Civil Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou Jiangsu 215011, China)

In order to train the excellent engineers with practical and innovational capacity who meet the demand of the social development, some extra-curricular science and technology activities have been carried out in many disciplines. The paper introduce the content, form and development of the National Structure Design Competition. Then the importance of the competition, on the training of innovation capacity and study ability of college students, is analyzed from several aspects, such as: professional interest, application ability, innovational practice, group cooperation, et al. Lastly, a training mode for innovative and study capacity cultivation is established. And then take the 7th National Structure Design Competition for example, the traning mode is practiced in three stages, including basic practice, innovation study and overall qualities. The work may offer some reference for the cultivation of talents with creative ability.

structural design competition; ability of research and study; excellent engineer; traning mode

2014-09-08

教育部土木工程卓越工程师教育培养计划项目(教高厅函[2012]7号)

陈鑫(1983-),男,江苏盐城人,讲师,博士,研究方向:土木工程教学与研究。

TU318

A

1671-5322(2014)04-0065-03