移业就民:人口高流出地区的城镇化策略选择*——基于推拉模型的反力研究

钟 睿 张 立

0 引言

数据显示[1],2012年全国农民工总量达到26 261万人,比2011年增加了983万人,增长率为3.9%,其中(跨乡镇半年以上)外出农民工16 336万人,比上年增加473万人,增长率为3.0%。分省看,人口流出地主要集中在安徽、四川、河南、湖南、江西等中西部省份,人口流入地主要集中在广东、浙江、上海、北京、江苏等东部沿海省市。

人口的跨区域流动解决了人口流出地就业岗位不足的问题,补充了人口流入地劳动力资源,但也产生了一系列负面影响,如留守儿童和老人问题、夫妻分居问题、空心村问题以及流入地的人口管理问题等。这些问题的长期存在已经开始影响到经济社会的健康发展,国家相继提出的“健康城镇化”和“城乡统筹”发展理念就是针对上述问题的政策应对和导向。显然,过去长期的“通过跨区域移民来解决农村剩余劳动力就业”的模式(即“移民就业”)越发与社会和谐发展的导向相矛盾。但是人口的区域迁移有其内在的机制和规律,必须把握其主要的影响因素及其变化,才能够以合适的公共政策引导人口迁移与经济社会发展相适应。

图1 研究框图

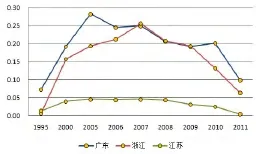

图2 1995—2011年主要人口流入省就业弹性系数历时性变化

数据来源:参考文献7。

文献研究表明,人口流动的选择机制是人口迁移研究的核心命题。人口迁移研究领域最有影响的文献是英国学者莱因斯坦(E.Ravenstein)在1885年和1889年发表的同名文章《人口迁移规律》[2][3],该文总结了人口迁移的7条规律①7条规律是:1.人口的迁移主要是短距离的,方向是朝工商业发达的城市的;2.流动的人口首先迁居到城镇的周围地带,然后又迁居到城镇里面;3.全国各地的人口流动都是相似的,即农村人口向城市集中;4.每一次大的人口迁移也带来了作为补偿的反向流动;5.长距离的流动基本上是向大城市的流动;6.城市居民与农村居民相比,流动率要低得多;7.女性流动率要高于男性。。在此基础上,博格(D.J.Bogue)[4]研究了人口迁移的机制,认为在市场经济和人口自由流动的情况下,人口迁移和移民搬迁的原因是人们可以通过搬迁改善生活条件;因此,流入地中那些使移民生活条件改善的因素就成为拉力,而流出地中那些不利的经济社会条件就成为推力,二者共同决定了人口的迁移选择。1960年代李(E.S.Lee)[5]在对莱茵斯坦和博格的理论的认识基础上,认为流出地和流入地实际上都既有拉力又有推力,同时又补充了第3个因素:中间障碍因素。中间障碍因素主要包括距离远近、物质障碍、语言文化的差异,以及移民本人对于以上这些因素的价值判断等。上述关于人口迁移机制的理论研究在全世界产生了广泛影响,但李强[6]对中国农民工的研究认为,中国的推拉模式与国际上存在较大差距,主要在于户籍制度的障碍,影响了推拉因素的作用。尽管如此,莱茵斯坦、博格和李的推拉模型仍然不失为分析人口区域流动的最为有效的理论工具之一。

本文在宏观数据和因素分析的基础上,结合安徽省怀远县的社会调研②怀远县是典型的农业地区,2011年户籍人口136万人,外出务工人口29万人,占户籍人口的比例为21.3%;外出务工人口以青壮年人为主,属于较典型的人口高流出地区。本次调查共涉及怀远县除城关镇外的18个乡镇,共计问卷发放810份,回收766份,其中有效问卷688份,问卷回收率为95%,问卷有效率为90%。,以推拉模型作为研究框架,进行反力研究。研究的基本假设是,人口流入地和流出地都同时存在拉力和推力③对于乡村地区而言,同时存在推力和拉力,但推力为主导;对于城市而言,也同样存在拉力和推力,但拉力是主导。为了叙述的清晰,本文定义农村的拉力为“反拉力”(与城市的拉力作用相反),定义城市的推力为“反推力”(与农村的推力相反)。,但是在我国现今的发展阶段,人口流入地(主要是城镇)的“拉力-反推力”和人口流出地(主要是农村)的“推力-反拉力”正在发生变化,从而可能会影响到今后的人口迁移选择(图1)。

1 新形势下人口流入地的“拉力-反推力”变化

我国东部沿海地区是人口的主要流入地。伴随着经济社会的快速发展以及全球化的不断深入,近几年来东部沿海地区出现了明显的民工荒和招工难现象。从推拉模型来看,民工荒和招工难现象的背后是吸引人口持续流入的拉力在发生变化,在城市内部形成了日渐强大的反推力。

1.1 发达地区产业结构升级, 吸纳中低端劳动力的能力减弱

伴随国际劳动分工的深化,东南亚国家更低的劳动力成本冲击着我国的劳动密集型产业,制约着劳动力工资的上涨。在这样的情势下,以珠三角为代表的发达地区产业结构转型升级压力增大,部分劳动密集型产业要想在激烈的全球竞争中生存,必须保持较低的生产成本。源于我国较大的区域经济发展差异,劳动密集型产业从东部地区向中西部地区转移变成为了企业的可能选择。特别是2010年9月国务院出台了《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》之后,中西部地区凭借自身资源、劳动力等优势,承接产业转移的步伐进一步加快。数据显示,我国人口结构和区域分布已经在发生明显的变化。尽管2012年粤、浙、沪、京、苏、闽东部6省(市)跨省流入人口占全国跨省流动人口总量仍然高居83.30%,但比2010年下降了3.5个百分点[7]。

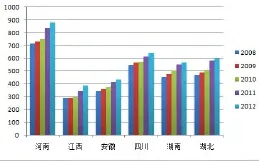

与此同时,粤、浙、苏的就业弹性系数④就业弹性系数是指从业人数增长率与GDP增长率的比值。即GDP增长1个百分点带动就业增长的百分点,系数越大,吸收劳动力的能力就越强,反之则越弱。也呈现出积极的变化。从1995年至2005年该系数呈上升态势,2005年以后逐步下降。这说明,人口高流入的省市“单位GDP增长所能带来的就业人数增长”呈现下降趋势,即这些省市创造就业岗位的能力正在相对减弱(图2)。

1.2 第一代农民工趋于老龄化, 就业竞争力趋弱

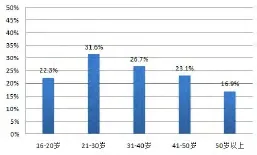

我国农民大量外出到城市务工是从20世纪90年代初期开始的。依此推算,早期的外出务工人口现在的年龄应在50岁左右。《中国流动人口发展报告2013》指出,目前流动人口从事制造业占35.2%、批发零售业占18.8%、住宿餐饮业占10.6%、社会服务业占8.7%、建筑业占7.5%,总计超过80%。这些行业主要还是劳动密集型行业,且行业倾向于使用青壮年劳动力。一方面,40岁以上的农民工工资水平随着年龄的增长而下降(图3);另一方面,50岁以上的农民工参加过非农职业技能培训的比例仅为16.9%(图4),在各年龄组中占比最低。因此,年龄劣势和技能限制加大了第一代农民工找工作的难度,降低了其就业竞争力。随着年龄的进一步增长,这一批农民工的就业竞争力将更加趋弱。

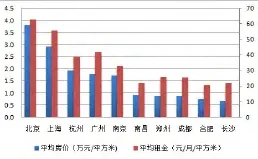

1.3 流入地的高生活成本使大部分农民工难以在城市定居

我国人口的主要流入地集中在苏浙粤京津地区以及大城市,这些地区的生活成本相对较高。以房价为例,上海、北京、杭州、南京、广州2014年2月平均房价均在17 000元/m2以上,上海高达38 157元/m2;而主要流出省份(豫鄂赣皖等)的省会城市,平均房价均在10 000元/m2以下,且农民工老家大多在农村,其生活成本更低。课题组在湖北、安徽和河南的调查显示,小城镇的住房价格一般在3 000元/m2以内。再以上海为例,观察其租房价格,以城区内环线附近50m2的一室一厅住房为例,月租金普遍在1 000元以上,但同样的住房在人口高流出的省区,其价格一般不会超过500元。由于流动人口工资水平相对较低,居住成本占了其生活成本的很大一部分,也就加大了其在城市定居的难度。当然,大城市郊区村镇的租住房提供了廉价的选择,但其环境舒适度差距甚大,这是农民工不得已的选择,而并不是他们期望的(住房)选择(图5)。

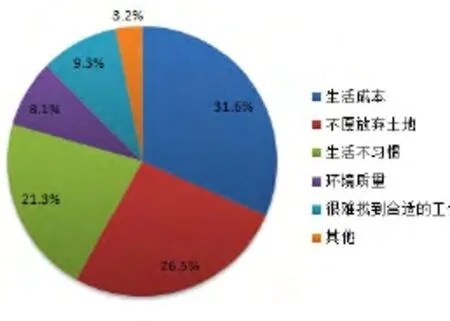

课题组针对怀远县村民搬迁意愿的调查显示,在不愿意搬迁至县城的原因中,占前三位的因素依次为:生活成本高、不愿意放弃土地、生活不方便,分别占31.6%、26.5%和21.3%。可见,生活成本高是农民(工)选择定居地的首要考虑因素(图6)。

1.4 户籍障碍和福利差异影响农民工对流入地的社会归属感

我国的城乡二元体制导致流动人口在身份、权利、社会福利等方面与本地城镇居民有较大差异。由于农民工从事行业的特点,使得其工资水平普遍低于城镇居民。虽然近几年各地陆续开展了一些农民工市民化的探索,但其所享受的社会福利仍然与本地户籍人口有较大差距。这一定程度上影响到农民工对流入地的认同感和归属感。另外,户籍制度的隔离和地方文化的差异性,使很多农民工认为,流入地是“外在的”、“他们的”,而不是“自己的”、“我们的”。笔者在怀远县及其他县市的农民工访谈也表明,当下农民工在城市里缺乏归属感,普遍认为仅仅是在城市里谋生存,而难以在城市里谋发展(图7)。

上述分析表明,人口流入地的“拉力-反推力”正在出现新的变化,总的趋势是苏浙沪京津等传统的人口高流入地区对落后地区农村人口的拉力在减弱,且对存量的流入人口产生了一定程度的反推力,这种拉力减小和反推力增强的变化,可能有助于发达地区的产业结构转型升级和人口结构的优化调整。

2 新形势下人口流出地的“推力-反拉力”变化

与人口流入地的“拉力-反推力”变化相对应,人口流出地的“推力-反拉力”也出现了若干新变化。

2.1 农村进一步释放剩余劳动力的潜力有限

“招工难”预示着我国城乡劳动力供需关系出现了新状况,农村剩余劳动力由无限供给向有限供给转变应是客观的发展趋势[8]。六普数据显示,全国劳动年龄人口(15—64岁)为9.9亿。根据人口学相关原理推算, 2020年我国劳动力数量将下降到8.3亿。在怀远县以及其他县市的调查显示,大部分中青年人口已外出务工,尤其是80后和90后的青年普遍选择离开农村到城市打拼。一般而言,农村的接续劳动力来自于新成长的青少年人口,但是怀远的调查显示,农村小学和中学普遍面临“招生难”的困境,这表明农村的青少年人口数量已经非常有限(图8,图9)。

图4 2012年不同年龄组农民工参加非农职业技能培训比例

图5 2014年2月全国部分大城市平均房价和平均租金

图6 不愿搬迁的因素

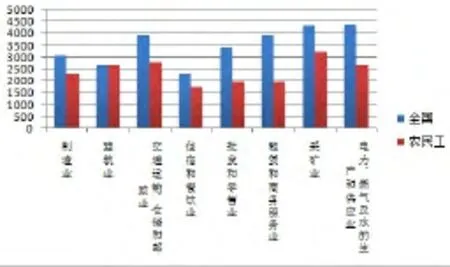

图7 2011年部分行业的全国平均工资和农民工平均工资(元)

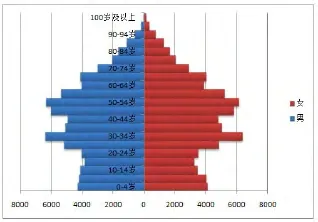

图8 2010年人口年龄百岁图(万人)

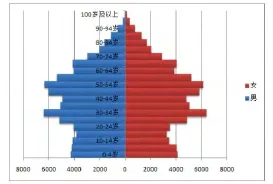

图9 2020年人口年龄百岁图(万人,预测⑤2020年总人口是在假设计划生育政策维持基本不变的情况下按照5‰的自然增长率计算得到的总人口数据,再按照人口出生率为12‰计算得到2020年前出生的人口数。)

图10 分年龄段农村受访者理想居住地

图11 2008—2012年部分省份单位就业人员数(万人)

另一方面,我国农村地区的“空心化”现象也十分普遍,农村留驻人口多是儿童和老人。怀远县六普数据显示,农村适龄劳动力占常住人口比重的66%,由于大量青壮年劳动力的外流,留守农村的老年人占比极高,65岁以上的老人占常住人口比重达11%⑥按照联合国标准,65岁以上人口达到7%就进入到了老龄化社会。,整个农村社会处于明显的老龄化状态。随着时间的推移,农村的人口结构即将形成明显的“倒金字塔结构”。农村剩余劳动力的供给将不再像过去那么充裕。

2.2 城乡二元管理体制下, 农民的“身份红利”已显现

在我国城乡二元的管理体制下,农业户口仍与土地承包权、宅基地分配、集体股份分红等利益直接挂钩。以土地权益为例,农民对其承包的土地具有长期的承包权(30年不变)。一般来说,进城农民只要按照承包合同履行相应义务,他对土地的承包权是受法律保护的。另一方面,农民的宅基地及其地上房产也可能会给农民带来丰厚的收益。当然,这些所谓的“土地红利”只有在农民的土地被城市建设等需要征用时才会得以显现。

由于我国在农村土地征用方面的法律法规不够健全,各地除了遵守国家和地方的一些基本法规外,往往采取“一事一议”的处理办法。局部地区或个案的高补偿方案在民间极易流传,这给予了被征地农民极高的补偿期望,有些时候是脱离现实的期望。

调查数据显示[7],约60%的农村户籍的流动人口不愿意转为非农户口,那些表示愿意“农转非”的人员中,35%不愿意交回承包地;不愿意“农转非”的人员中,34%是因为想要保留土地。由此可见,农村的推力也出现新的变化趋势,但这种变化并不是阻碍农民进城,而是使得这些进城农民的身份更加复杂。

2.3 家庭纽带作用下, 外出人口有着更强的返乡意愿

流出地大量人口外出造成了农村的空巢化、夫妻分居、留守儿童、留守老人等困境。以农村留守老人为例,随着农村青壮年劳动力外出务工,农村家庭养老模式受到冲击。据全国老龄办测算,“十二五”时期,我国农村留守老人约为4 000万,占农村老年人口的37%。研究表明[9],家中有需要赡养的老人会使农民工倾向于返回老家的农村和县城,农民工愿意留在城市的概率降低7.3%。可见中国传统儒家文化“父母在,不远游”的文化规范仍然在发挥着一定的作用。

同时,研究[9]也表明,已婚农民工选择“更愿意回老家”、“说不清楚”和“长远来看更愿意回到老家的县城或小城镇”的概率分别比未婚农民工高10%、3.4%和0.5%,而已婚农民工选择“愿意放弃承包地成为城市居民”的概率比未婚农民工低14%。

因此,在留守老人、结婚成家等家庭纽带作用下,农民工留在城市的意愿降低。怀远县的访谈记录也印证了上述判断,外出人口最普遍的做法是在城市打工攒钱,日后回家乡用于建房等消费,以照顾老人及追求更高质量的生活水平。

2.4 第一代农民工对农村生活的眷恋

对于第一代农民工来说,他们的青少年时代几乎全部在乡村度过,直到成年才离开村庄外出谋生。这段关键的社会化过程使得他们生活的世界就在村庄之中,强烈的归属感使得他们内心并不愿意到城市的陌生环境中重新适应生活,在他们眼里,外出务工就类似于传统农民的兼业活动,只是持续时间较长、务工地点较远而已[9]。另一项研究表明,1980年以前出生的农民工愿意回老家的比例要比1980年以后出生的农民工高8个百分点左右[10]。可见,对农村生活的眷恋将加大人口流出地的反拉力作用。

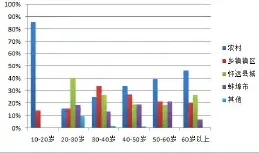

怀远县农村居民理想居住地的问卷调查显示,分年龄段来看,随着年龄的增长,农村受访者中愿意居住在农村的趋于增多,愿意居住在城市的趋于减少,其中40—50岁、50—60岁和60岁以上的理想居住地在农村的比例分别为33.78%、39.47%和46.67%。这反映出第一代农民工对农村生活的眷恋(图10)。

2.5 内地省份的经济加速发展, 就业岗位增加显著

数据显示,2008—2012年间主要人口流出省份(如河南、江西、安徽、四川、湖南、湖北等)的GDP逐年增加,且增长率高于全国平均水平,同时“单位就业人员数”均呈现出显著增加的趋势,这说明了中西部省份经济发展速度加快,能够提供更多的就业岗位,这将对流动人口产生一定的吸引力(图11)。

上述分析表明,人口流出地的“推力-反拉力”也出现了新的变化。总的趋势是,传统的人口高流出地区的劳动力供给潜力已经趋于有限,加之国家不断出台的惠农政策和农村土地日益凸显的红利,以及第一代农民工对农村及家庭的感情,种种因素使得人口流出地的农村也表现出一定程度的反拉力。这种反拉力使得农民工的供给不再那么充裕,也使得年龄大的外出务工者慢慢返回。

这种推力减小和反拉力增强的变化,有助于落后地区的经济社会健康发展,毕竟两地分居的农民工生活不是健康城镇化所追求的。

3 讨论:“移业就民”,促进人口高流出地区的城镇化健康发展

综合以上分析,目前人口流入地的反推力和人口流出地的反拉力逐渐加强。因此,人口高流出地区的人口迁移动向可能会发生一些新的变化,为顺应城乡推力和拉力的双向变化,笔者认为应逐步调整过去的“移民就业”(即通过人口跨区域流动来解决富余劳动力的就业问题)的发展模式,而是要顺应健康城镇化的发展诉求,在新时期强调“移业就民”,即人口高流出地区积极通过产业的导入来顺应本地的人口结构,同时加强公共服务设施建设和提升服务业水平,以此提高本地人口的就业水平。

在新近发布的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》中明确提出“培育发展中西部地区城市群、增强中心城市辐射带动功能、加快发展中小城市”等政策导向。随着中西部地区经济社会发展速度的加快,未来城市群将逐步发育,中心城市将不断强大,中小城市(包括县城)所承担的城镇化份额也将日益扩大,并将成为城镇化发展的主要载体之一。在这一进程中,人口高流出地区在引导农村剩余劳动力走出农村的同时,也要积极承接和导入劳动力密集型产业,以顺应本地的人口结构,提高本地的就业水平,就近就地转移农村剩余劳动力,实现“移民就业”向“移业就民”的转变,以工作岗位的空间重新配置来提升城镇化质量。要深入研究本地的资源环境特点和产业基础,积极引进能够带动本地就业的新产业。除了现今制造业的引入以外,也要积极导入与民生相关的传统产业,尤其是轻工业,这类工业可以创造大量的就业岗位,从而一定程度上平抑人口的大量外出,促进社会和谐发展。

《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》明确指出“有重点地发展小城镇”,无疑是经过慎重决策的。大量调研显示,虽然大部分乡镇的生产要素禀赋是存在的,但多数乡镇不具备发展第二产业的基础设施和软硬件环境,乡镇发展工业面临着企业投融资困难、道路等基础设施建设滞后、土地指标短缺、高素质人才缺失等诸多困难[11]。而现有的乡镇企业,大多是规模较小的产品初加工企业或劳动密集型企业,其数量和产值较低,所能吸纳的劳动力有限。因此,对于一般乡镇而言,其工业化发展困难重重,难以成为本地城镇化的主要驱动力[12]。

对于乡镇而言,第一、要加强公共服务设施建设。目前其基础设施、生活配套设施薄弱,产业聚集和基本公共服务能力有限,制约着乡镇经济发展。怀远县问卷调查显示,居民认为乡镇最需要加强的基础设施是环境卫生和道路,分别占36.2%和27.6%,最需要加强的公共设施是教育和医疗,分别占29.9%和27.1%。因此,现阶段该类乡镇应重点改善环境卫生,完善道路、市政等基础设施,为其发展营造良好的硬环境;加强教育、医疗等公共设施建设,以更好的公共服务来集聚农村人口和提升城镇化水平。对于有一定发展潜力的小城镇,应以小城市的标准来建设,作为农村地域集聚人口和产业的增长点,分担大中城市的增长压力。第二、提升生活服务业的发展水平。目前人口高流出地区的农村家庭养老模式受到冲击,农村留守老人的问题使得农村留守老人对老龄服务等服务业的需求较大。并随着第一代农民工因年老而返回家乡,将产生大量的设施、服务和福利需求。因此,应营造有利于生活服务业发展的环境,提升乡镇生活服务业(特别是老龄服务)的发展水平;要鼓励回乡人员的自主创业,支持他们从事城镇居民所需的生活服务型工作(如为老服务),从而满足日益增长的服务需求。与此同时,也要培育和提升涉农的生产性服务业。

总体而言,在我国现时的发展情势下,不仅要关注人口高流入地区,也要关注人口高流出地区的发展问题。目前人口流入地的“拉力”和人口流出地的“推力”已经出现了新的变化,人口流动动向可能有所改变。在这样的拉力和反推力、推力和反拉力角力的时间节点,应积极采取“移业就民”的发展策略,通过产业空间的重新配置,引导人口有序迁移,使得尽可能多的剩余劳动力在本地完成就业和生活,提升人口高流出地区的城镇化水平,促进城镇化的健康发展。当然,在这样的过程中,城市群要担当起引领发展的重要作用。

[1]中华人民共和国国家统计局. 2012年全国农民工监测调查报告[R]. 2013.National Bureau of Statistics of China.Report on China’s Rural Migrant Workers Development in 2012[R]. 2013.

[2]Ravenstein,E. G. The Laws of Migration[J].Journal of the Statistical Society of London,1885,Vol.48(2),pp.167-235.

[3]Ravenstein,E. G. The Laws of Migration[J].Journal of the Royal Statistical Society,1889,Vol.52(2),pp.241-305.

[4]Donald J. Bogue,Margaret Marman Hagood.Subregional Migration in the United States,1935—1940[J]. Vol. II: Differential Migration in the Corn and Cotton Belts( Miami,Ohio: Scripps Foundation Studies in Population Distribution,No. 6,1953),pp. 124-27.

[5]Everett S. Lee. A Theory of Migration[J].Demography,1966,Vol.3(1),pp. 47-57.

[6]李强.影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J].中国社会科学,2003(1):125-137.LI Qiang. An Analysis of Push and Pull Factors in the Migration of Rural Workers in China[J]. Social Sciences in China,2003(1):125-137.

[7]国家卫生和计划生育委员会流动人口司(编).中国流动人口发展报告2013[M]. 中国人口出版社,2013.National Health and Family Planning Committee(Editor). Report on China’s Migrant Population Development 2013[M]. China Population Publishing House,2013.

[8]张立. 论我国人口结构转变与城市化第二次转型[J]. 城市规划,2009(10):35-44.ZHANG Li. Transformation of Population Structure and the Second Transition of Urbanization in China[J]. City Planning Review,2009(10):35-44.

[9]袁松,余彪,阳云云. 农民工返乡的生命历程——以湖北沟村为表述对象[J]. 青年研究,2009(4):1-11.YUAN Song,YU Biao,YANG Yunyun.The Life Course of Rural Workers Returning Hometown: Taking Goucun in Hubei Province as an Example[J]. Youth Studies,2009(4):1-11.

[10]李强,龙文进. 农民工留城与返乡意愿的影响因素分析[J]. 中国农村经济,2009(2):46-54.LI Qiang,LONG Wenjin. Analysis of In fl uencing Factors on Willingness to Return Hometowns among Rural Migrant Workers[J]. Chinese Rural Economy,2009(2):46-54.

[11]程遥,杨博,赵民. 我国中部地区城镇化发展中的若干特征与趋势——基于皖北案例的初步探讨[J]. 城市规划学刊,2011(2):67-76.CHENG Yao,YANG Bo,ZHAO Min. Some Features and Trends of Urbanization in Central China: Thoughts Based on Empirical Studies of Towns and Villages in the Northern Anhui Province[J]. Urban Planning Forum,2011(2):67-76.

[12]张立. 新时期的“小城镇、大战略”——试论人口高输出地区的小城镇发展机制[J]. 城市规划学刊,2012(1):23-32.ZHANG Li. Small Towns but Grand Strategies—A Study on the Development of Small Towns in Provinces with Net Out-Migration[J]. Urban Planning Forum,2012(1):23-32.

[13]陈晨. 劳动力有限供给、有序迁移与城镇化健康发展——中国经济发展的“刘易斯转折点”讨论及启示[C]//转型与重构——2011中国城市规划年会. 南京,2011.CHEN Chen. Limited Labor Supply,Orderly Migration and Healthy Urbanization:Reviews on the Discussion of Lewis Turning Point China’s Economic Development and Its Enlightenments[C]//Annual National Planning Conference 2011. Nanjing,2011.

[14]陈晨. 我国城乡发展的“刘易斯转折点”辨析及延伸探讨——基于湖北省村镇调研的城乡二元关系研究[J]. 城市规划,2011(11):65-72.CHEN Chen. Analysis of Lewisian Turning Point of China's Urban and Rural Development and Further Discussion Research on Urban-Rural Dual System Based on the Investigation of Towns and Villages in Hubei Province[J]. City Planning Review,2011(11):65-72.

[15]程遥. 健康城镇化背景下的流动人口发展趋势与对策[J]. 经济地理,2012(4):25-31.CHENG Yao. Trends and Policies of“ Floating Population” in the Context of Healthy Urbanization[J]. Economic Geography,2012(4):25-31.

[16]赵民,陈晨,郁海文.“ 人口流动”视角的城镇化及政策议题[J]. 城市规划学刊,2013(2):91-99.ZHAO Min,CHEN Chen,YU Haiwen. On the Urbanization Driving by Rural-to-Urban Migration and Its Policy Implications[J]. Urban Planning Forum,2013(2):91-99.

[17]周一星.中国的城镇化有别于其它国家的六大特点[J].城市规划通讯,2009(14):101-102.ZHOU Yixing. Six Features Different from Other Countries in China’s Urbanization Process[J].Urban Planning Newsreport,2009(14):101-102.

本刊2014第2期(总第115期)勘误表