上海市中心城现状发展评价及规划策略探讨*

葛 岩

1 发展概况

2001年5月,国务院批复《上海市城市总体规划(1999—2020)》,规划中要求,中心城是上海政治、经济、文化中心,以外环线以内地区作为中心城范围。完善中心城的综合功能,控制中心城人口和用地规模,有序引导中心城的人口和产业向郊区疏解。通过外环绿带、建设敏感区和楔形绿地控制中心城蔓延,形成“多心、开敞”的空间结构。

从城市总体规划实施成效来看,规划实施有力、有序、有效,城乡建设取得了巨大成就,中心城能级不断提升,已成为上海国际金融中心、国际贸易中心的主要载体,空间上“多心”格局初现,世博地区、黄浦江两岸地区等重点区域建设取得重大进展,生态环境建设成效显著,人均绿地指标大幅提升,第三产业发展迅猛且主导优势明显,居住环境质量和生活服务设施水平大大改善,历史文化保护工作取得重大进展,轨道交通、道路及市政基础设施等建设取得重大成就等。

在取得了上述成就的同时,我们也能看到,上海中心城及周边地区仍存在较多的突出问题,中心城目前的突出问题主要包括向外蔓延的趋势没有得到有效遏制、人口规模与建设容量需要控制、功能能级有待继续提升、空间结构有待优化、空间品质与城市魅力有待提升等等。中心城周边地区的突出问题主要包括人口和用地规模快速增长、产业不均衡发展趋势明显、公共服务配套设施缺口大、生态空间和建设敏感区受到一定程度的侵蚀等。

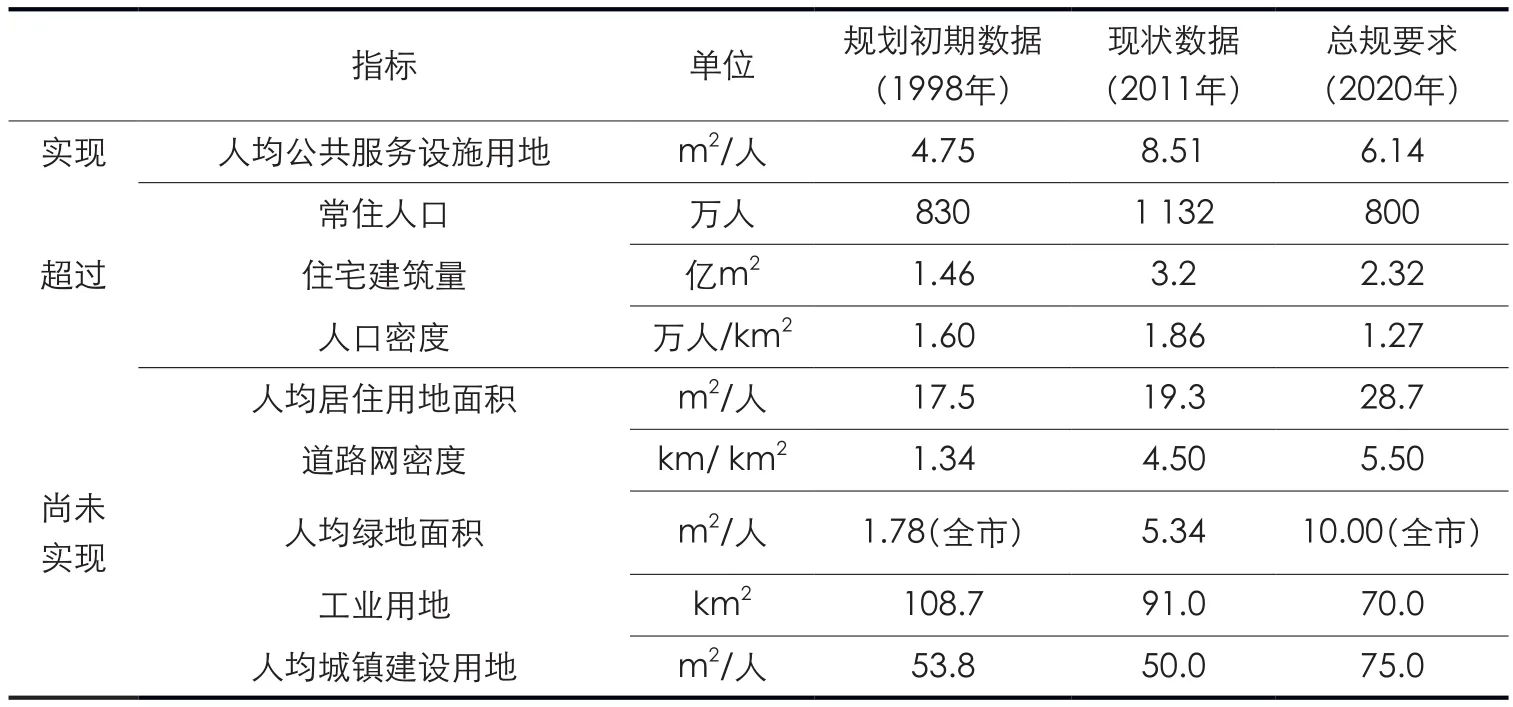

表1 中心城规划指标实现情况比对

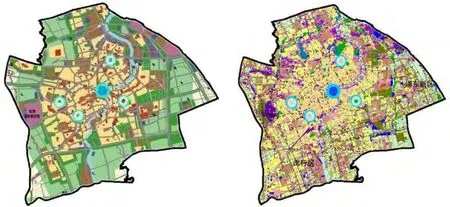

图1 总规规划用地图(左图)与2010年现状用地(右图)对比图

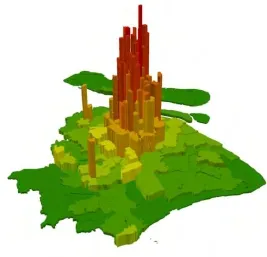

图2 2010年上海市常住人口密度三维分布

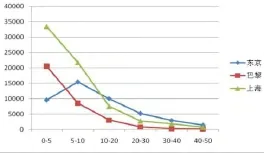

图3 上海、东京、巴黎大都市圈人口分布特征比较

2 总体评估

综合分析总体规划相关的10大类近60个指标,针对中心城的具体指标,根据是否实现2020年规划指标,可以分为3种类型,反应了总体规划指标实现情况(表1)。第一类是提前实现2020年规划指标,反映出中心城建设步伐加快、能级不断增强、发展支撑能力提升的良性发展趋势,主要反映在人均公共服务设施用地的大幅增加等指标上。第二类是突破2020年规划控制指标,反映出城市规模快速扩张、用地绩效相对粗放,土地、环境等资源压力巨大,主要突出反映在中心城人口规模、人口密度、建筑规模等指标上。第三类是尚未达到2020年规划目标,但有大幅提高的指标。其中大部分指标虽未达到2020年目标,但比10年前有大幅提高,并按照规划目标分阶段逐步推进,随着规划的推近,具有实现预期目标的可能性,如道路网密度、人均居住用地面积、人均绿地面积等。

3 问题分析

通过国际大都市中心城国际比较分析以及上海中心城现状自身基本情况的分析,归纳出现状存在的突出问题,为后续的总体规划修编工作提供思路。

3.1 向外蔓延的趋势没有得到有效遏制

中心城周边地区在空间上已经与中心城形成连绵格局,宝山、闵行等空间发展已与中心城连为一体(图1)。2011年底,中心城和周边地区面积已达1 250km2,人口约1 500万人。1997—2010年该地区新增城镇建设用地约为新城的1.3倍。

中心城人口规模大、密度过高。据上海市第六次人口普查,全市50%人口集中于中心城。内环以内人口密度达到2.99万人/km2,明显高于东京、巴黎等国际城市(图2)。2011年上海中心城常住人口为1 132万,人口密度已达1.86万人/km2,约是东京区部(中心城区)的1.3倍、纽约的1.7倍,伦敦的3.9倍(图3)。

中心城开发强度较大。2011年东京都区部(中心城区)用地面积621km2,建筑总量为4.8亿m2,平均开发强度为0.77。2012年上海中心城现状建筑量为5.1亿m2;按现有规划汇总,中心城建设用地面积630km2,建筑总量将达6.3亿m2,平均开发强度为1.0。2003年至2012年,中心城住宅类建筑整体开发强度提高30%,商业办公类开发强度提高了77%,升幅极为明显。

3.2 功能能级有待继续提升

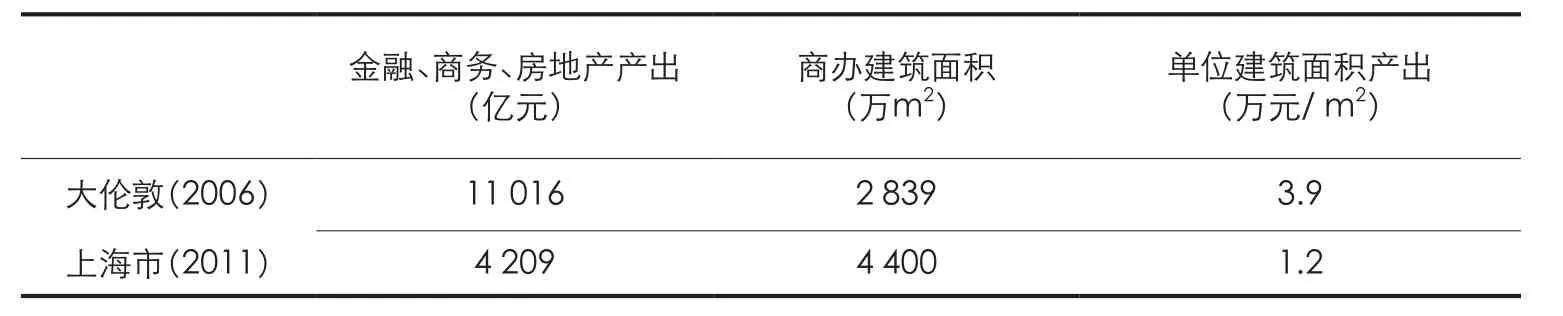

中心城高端服务功能集聚度不高,目前中心城内仍以住宿、餐饮、批发和零售等生活性服务业为主。上海中心城商业商务用地地均产出仅为10.9亿美元/km2,而伦敦的商业办公用地2008年就达到29.1亿美元/km2。如果按照建筑面积单位产出来算,上海不足伦敦的1/3。而上海市2011年建筑面积单位产出也不足大伦敦2006年的1/3(表2)。

中心城商务办公的空间集聚度不高,土地混合使用缺乏政策支撑。上海的商务办公空间在中心城及周边地区范围内呈现离散分布状态,与纽约曼哈顿区相比,空间集聚度较低。同时,纽约、日本等国际大都市均在中心城内存在大量的混合用地,其中曼哈顿区居住与商业混合用地占居住用地总量的35%。日本在用地分类中直接将土地用途兼容的不同作为划分用地性质的依据,设置了“准用区”作为用地功能纯度最低、融合度最高的地类。

3.3 空间结构仍待优化

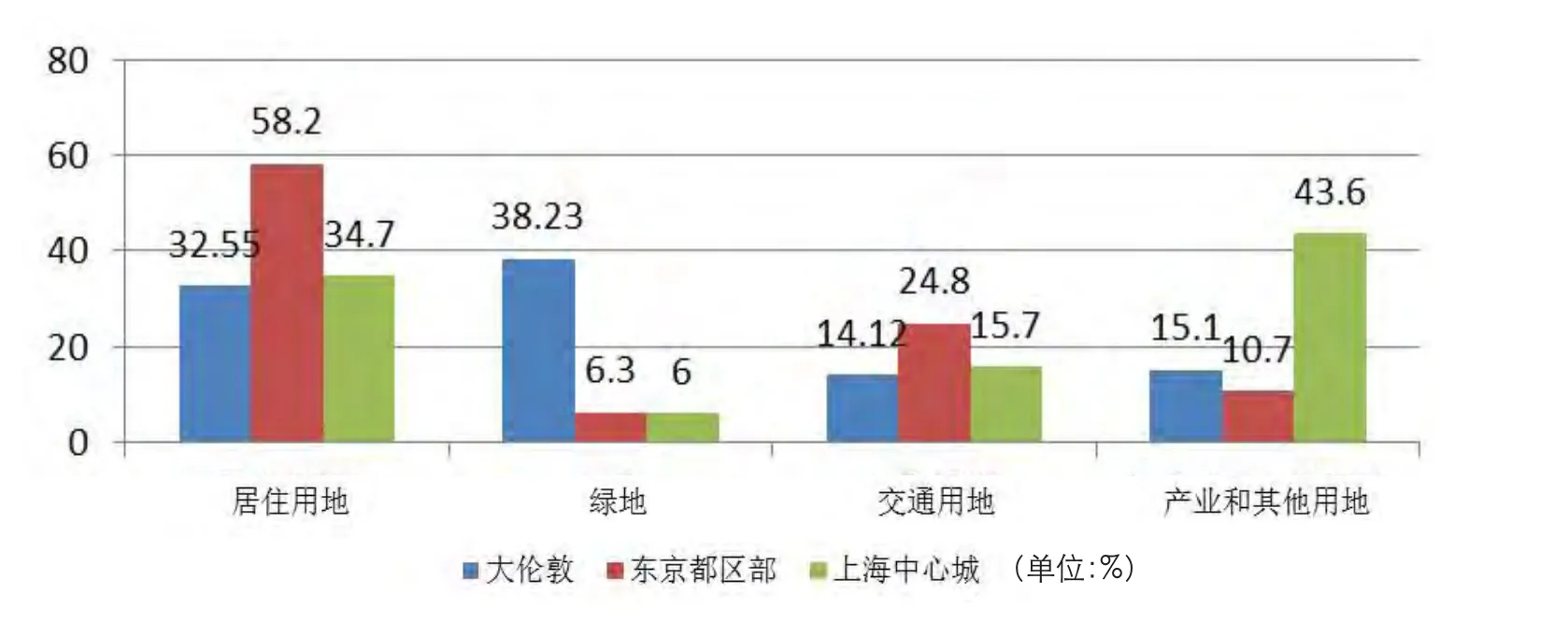

从用地结构来看,中心城用地结构还有待优化,用地混合度不高。中心城绿地比重较低,产业用地比重过高。与伦敦、东京等国际城市相比,上海中心城绿地用地、公共服务设施用地和混合用地比重较低,空间分布特征上内外环间产业用地比重过高(图4)。从空间布局来看,中心城商业商务中心有遍地开花之势,且逐渐向周边地区蔓延。上海逐渐出现了多个商业商务区域,中心城的每个区内都有集聚的商业中心,外围的闵行、宝山等区也已形成了一定规模的商业商务中心。

3.4 空间品质与城市魅力有待提升

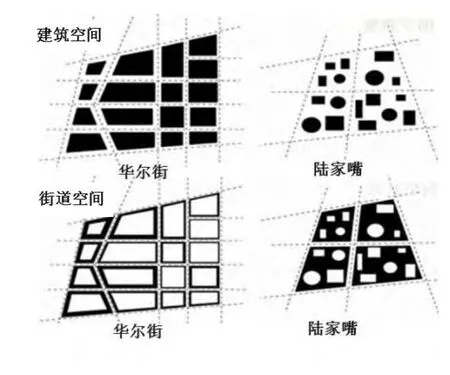

在历史保护方面,保护的范围、内涵、方法和政策有待完善,城市风貌特色尚未充分展现。在文化发展方面,重大文化设施的集聚度、数量和国际影响力不够,基础性文化设施的建设和管理服务能力有待加强。在空间环境方面,小广场、小绿地等公共活动场所的数量、布局、品质、设施等不能满足活动需求,人性化、艺术化考虑尚显不足。巴黎、纽约和芝加哥等城市中心区每平方公里有12—20个广场,而上海外滩、徐家汇地区每平方公里仅5个左右(表3)。部分新建地区城市街道空间缺失,无法形成有活力的街区(图5)。大都市还存在着较大差距。文化设施与商业中心、公共中心以及其它各类功能的结合不高,中心城的综合性有待加强。

表2 上海市与大伦敦单位商办建筑面积产出

图4 国际大都市主要用地占建设用地比重

3.5 公共服务设施亟需完善

中心城文化、体育等硬件设施的数量与规模与国际大都市相当,但相对高集聚度的商务功能,以及与其相配套的高端设施的空间布局匹配度不足,其商务与商业、娱乐、交通等功能的综合度不够。中心城需要增加面向世界的高端、高等级服务设施。文化设施在上海中心城已形成了一定聚集,但集聚度与纽约等国际化

3.6 城市居民出行效率有待提高

近年来,上海以年均40—50km的速度建成了运营里程超过400km的轨道交通线网,但中心城约0.4km/km2的线网密度、0.3 座/km2的车站密度与东京都区部仍有较大差距(东京都区部线网密度高达1.3km/km2)。高峰时段45%以上轨交线路超负荷运行、80%以上线路满载率超过90%。上海的轨道交通建设步伐较之城市整体发展速度仍然偏慢,高峰时段的运能缺口仍然较大,难以满足长距离乘客的快捷出行需求。常规公交整体吸引力不足,其在公共交通出行中的比重亦有所下降。

4 规划建议

4.1 聚焦“中央活动区”, 建设世界级城市中心

表3 上海与国际大都市广场密度比较

图5 华尔街与陆家嘴建筑、街道空间对比

中心城是全球城市未来发展的重点地区,并且需要一个更综合、能级更高的核心地区。在当前世界发展背景下,中心城已经成为了众多全球城市未来建设的重点和核心功能区,全球城市的发展竞争力集中于中心城的核心地区,这里不仅是城市的中心,更是为世界服务的中心。并且这个核心地区更加注重多元综合、环境宜人。以伦敦为例,其中心城核心地区已经从强调商务核心功能和高开发强度的CBD概念逐渐向重视功能融合、空间范围更大的CAZ(中央活动区)概念所取代,意在形成多元活力、环境良好的城市核心区。

上海中心城应整合全市资源,聚焦重点地区,整合外滩—陆家嘴、人民广场、南京路、淮海路沿线、黄浦江核心滨水区及向南延伸段至前滩、徐汇滨江等地区,集中打造金融、高端商务、文化旅游、全球购物等混合功能,形成汇聚上海标志景观,集中展现城市特色、容纳各类活动、面向世界的功能综合、高能级、高品质的世界级城市中心。上海中心城应完善多中心的公共活动中心网络,提供不同等级的公共服务功能。从居住人口与就业人口的密度来看,上海多中心城市结构还未完全形成,城市副中心还未有效发挥疏散中心人流,缓解中心城区交通拥堵的作用。根据中心地理论,上海2020年轨道交通远景规划,在现有4个副中心规划的基础上,可以考虑在优越区位增加设置2—3个副中心,以截流到城市中心的大量人流与车流,带动周边地区发展。

4.2 贯彻落实“双增双减”方针

中心城,尤其是亚洲城市的中心城往往人口密度和建筑密度最高,因此如何对其进行疏解,形成高效的中心城空间结构是中心城发展始终要关注的问题。东京作为全球城市,其中心城形成了“1主7副”的空间结构,城市的核心功能不集聚于一个片区,而是通过多个副都心分层级、分特色构成,既疏解了CBD地区的过度集中,也促进了中心城的总体繁荣,形成了有结构有层次的中心城中心体系。

中心城作为上海“四个中心”建设的核心功能区。未来应深入贯彻落实“双增双减”方针,进一步提升发展内涵。中心城目前面临着人口规模大、密度过高、新增用地空间匮乏、用地结构有待完善、开发强度较大、土地使用效率有待提高等问题。未来中心城新增用地空间有限,主要通过挖掘存量空间提高完善用地结构,提高使用效率,改善城市品质,实现成为世界城市核心功能区的目标。应继续贯彻“双增双减”要求,并赋予新的发展内涵。减少低效率的楼宇开发和低效率的产业用地;增加高端专业服务的集聚度,增加网络化的交往空间和绿化空间,增加文化等公共服务设施数量,鼓励其空间集聚和功能混合,提高土地使用效率,吸引高端、绿色商务办公建筑集聚建设,提升核心区吸引力。开展多方式、低碳化的城市更新,完善城市功能。

4.3 制定差异化改造措施, 分级分类进行新战略引导

更新是全球城市中心城地区未来发展的重要方式,通过借鉴国内外案例,分级分类,有针对性地对不同地区进行更新的战略指导是非常有必要的,并且要逐步提升到城市总体发展层面。如伦敦在中心城通过界定机遇区、集约区等多类区域,对未来更新进行分级分类别策略引导,并且对发展目标、容量有一定指导,避免无序扩张。通过重点项目建设,实现“针灸式”发展,平衡不同地区的发展差距,突破资源瓶颈,提升城市整体能级。如台湾地区自1998年出台《都市更新条例》以来,以城市更新单元为规划手段,大力倡导民间自主更新,以“多数决”和“权利变换”的手段快速实现更新单元内的民众产权整合,通过“容积奖励”、“税赋减免”等多种奖励机制鼓励民间开发,同时捆绑更新单元内市政、基础设施的回馈,在实现台湾的经济复兴、减轻政府财政负担、提升都市形象、创造高质量人居环境等方面取得了成效[9]。

在经历了城市快速增长和扩张的发展阶段后,应引导上海中心城建设逐步进入精品化、高品质的发展阶段,严格限制城市的快速扩张,对中心城采取多种更新措施,分类分级引导城市开发。中心城应划定结合轨道交通枢纽周边、老工业园区等重点发展区域,包括风貌区及历史建筑集中、楔形绿地及生态敏感区等限制开发区域,以及针对已基本完成开发的区域,可在提升城市品质、不破坏现有城市风貌的前提下,进行“针灸式”的小规模改造区域。

4.4 推行公交优先政策, 完善慢行交通体系

公共交通是中心城交通的重要方向,绿色慢行交通更是极力倡导的新兴交通方式。发达的公共交通是抑制小汽车出行的有效手段,应建立轨道交通主导型的公交网络。伦敦中心城以轨道交通和常规公交共同构成城市公共交通的主体,其中轨道交通类型丰富,换乘便捷,除了城市基础设施的完善,伦敦更加注重从政策方面,精细化管理公共交通,例如进行中心城拥堵收费、地面公交优先、自行车革命等交通政策[10]。

上海中心城应推行公交优先政策,加强轨道交通、快速公交、商务区通勤巴士等公共交通系统建设,鼓励居民公交出行,优化交通状况。合理配置停车位供给,限制小汽车出行,改善交通环境,减少空气污染。同时应完善步行、自行车等慢行体系,鼓励绿色出行。中心城应着力提升慢行体系建设,使其逐渐成为短距离出行的重要方式。完善慢行体系环境建设,将交通出行、休闲锻炼融为一体建设。在中心区重要路段,通过道路断面改造,拓宽人行道宽度,提升步行环境品质。

4.5 强化空间品质提升, 建设人文生态美丽城区

未来城市竞争力体现于人才的竞争,因此品质突出的城市环境是城市规划的重中之重。欧美等诸多全球城市纷纷出台了专项政策来提升城市环境的宜人性和艺术性,并且这也成为了城市形象提升的重要抓手。

上海未来应当将中心城公共空间品质的提升作为提升城市形象,实现转型发展的重要举措。提升城市空间品质需从3方面考虑:首先是打造人性化的公共空间。通过布局密集、服务便捷的高品质公共空间建设,强化网络联系,以满足市民休闲、游憩、交往等多方面需求。其次,突出有机更新和小尺度改造。聚焦建成区的空间挖潜,通过对各类消极空间的适应性改造,增加多样化功能,完善各类设施,以局部改建带动城市整体活力提升。第三,强调历史文化内涵和公共艺术品质。鼓励创意设计,通过加强历史保护和环境设施的艺术设计、增设雕塑等公共艺术品,突出公共空间的艺术性和多样性。第四,要推进生态绿地建设。国际化大都市案例中,纽约中心城的绿化建设目标主要通过完善社区公园的覆盖水平,结合社区公园“10min步行圈”覆盖的薄弱环节入手,推进绿化用地建设。同时,提升和新增大型综合型公园以满足人们的生活休闲需求。结合纽约案例,上海的中心城生态建设应当以满足人们的日常休闲活动需求为主要目标,以此为基础提升城市公共绿地的可达性。

[1]上海市规划和国土资源管理局. 上海市城市总体规划(1999—2020)[R]. 2001.Shanghai Planning and Land Resources Administration Bureau. Master Plan of Shanghai(1999—2020)[R]. 2001.

[2]上海市规划和国土资源管理局. 上海市城市总体规划实施评估研究[R]. 2013.Shanghai Planning and Land Resources Administration Bureau. Research on the Evaluation of the Shanghai Master Plan Implementation[R]. 2013.

[3]上海统计局. 上海市2010 年第六次全国人口普查主要数据公报[R]. 2010.Shanghai Burearu of Statistics. The Data Bulletin of the Sixth Census of Shanghai 2010[R]. 2010.

[4]石忆邵等. 国内外大都市服务业用地发展研究[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2012.SHI Yishao,et al. The Research on the Development of the Service Industry Land in Metropolises at Home and Abroad[M].Beijing:China Architecture & Building Press,2012.

[5]雷新军,春燕. 东京产业结构变化及产业转型对上海的启示[J]. 上海经济研究,2010(11):66-79.LEI Xinjun,CHUN Yan. Structural Change and Transition of Tokyo Industries——Enlightenments to Shanghai[J]. Shanghai Economic Research,2010(11):66-79.

[6]石忆邵等. 国际大都市建设用地规模与结构比较研究[J]. 北京:中国建筑工业出版社,2010.SHI Yishao,et al. The Research on the Scale and Structure of Construction Land in International Metropolises[J]. Beijing:China Architecture & Building Press,2010.

[7]虞震. 日本东京“多中心”城市发展模式的形成、特点与趋势[J]. 地域研究与开发,2007(5):75-78.YU Zhen. The Formation Features,and Trend:Polycentris Pattern of Metropolis Development of Tokyo,Japan[J]. Areal Research and Development,2007(5):75-78.

[8]阳建强. 西欧城市更新[M]. 南京:东南大学出版社,2012.YANG Jianqiang. Urbn Renewal in Western Europe[M]. Nanjing:. Southeast University Press,2012.

[9]严若谷,闫小培,周素红. 台湾城市更新单元规划和启示[J]. 国际城市规划,2012(1):99-105.YAN Ruogu,YAN Xiaopei,ZHOU Suhong.Urban Renewal Unit Plan of Taiwan and Its Enlightenment[J]. International Urban Planning,2012(1):99-105.

[10]Boris Johnson. The London Plan. Spatial Development Strategy for Greater London:Consultation Draft Replacement Plan[R]. GLA CityHall,2009.

[11]纽约城市规划:更绿色,更美好的纽约[R]. 2006.New York City Plan:A Greener,Greater New York[R]. 2006.

[12]上海市规划和国土资源管理局,上海市城市规划设计研究院. 2040上海空间畅想[M]. 上海:同济大学出版社,2012.Shanghai Planning and Land Resources Administration Bureau,Shanghai Urban Planning and Design Research Institute. Spatial Scenario of Shanghai 2040[M]. Shanghai:Tongji University Press,2012.

[13]上海市规划和国土资源管理局,上海市城市规划设计研究院. 转型上海•规划战略[M]. 上海:同济大学出版社,2012.Shanghai Planning and Land Resource Administration Bureau,Shanghai Urban Planning and Design Research Institute. Shanghai in Transformation Urban Planning Strategy[M].Shanghai:Tongji University Press,2012.