希氏束旁起源房性心动过速心电生理特征及射频消融疗效

王云龙,张俊蒙,韩智红,汪烨,任学军,陈方,李学斌

随着房性心动过速(房速)射频消融术研究的深入,人们逐渐认识到房速往往起源于一些特定的部位,如冠状窦口,Koch三角,肺静脉、界嵴和间隔等[1-3]。这种认识的深入,简化了手术术式,降低了手术的难度,显著提高了手术成功率。本研究分析了希氏束旁房速的临床电生理特征及射频消融。

1 资料与方法

1.1 研究对象 入选自2009年1月至2014年5月在首都医科大学附属北京安贞医院心内科就诊的经心内电生理检查和射频消融证实其起源点位于希氏束旁的房速,简称希氏束旁房速18例,其中男2例,女16例,年龄31~68(40±9)岁,病史1~10年。其中1例患者于外院电生理检查提示为房室结折返性心动过速,并行慢径消融,消融后仍能诱发心动过速,考虑为房速;4例患者于外院行电生理检查示房速,2例未行射频消融治疗,1例于希氏束旁消融成功1月后复发,1例消融失败并造成I度房室传导阻滞。

1.2 常规电生理检查 所有患者术前停用抗心律失常药物5个半衰期以上,分别描记窦性心律和房速发作时的标准12导联体表心电图。局麻下常规穿刺双侧股静脉和左侧锁骨下静脉,将四极电极沿动脉鞘分别放至希氏束(HBE)及右室心尖部(RVA),将十极电极送入冠状静脉窦(CS),同步记录以上各部位心内双极电图和体表心电图。经股静脉送入大头导管至右房行标测消融,4例使用三维标测系统,14例使用传统X线二维标测。行常规电生理检查及三磷酸腺苷(ATP)试验,房速的诊断根据文献所述的标准方法[3]。

使用4 cm大头导管进行标测,同时打开ABL12和ABL34,通过观察ABL12和ABL34局部A波的早晚来指导大头的走向,最早激动时间是通过测量局部电位距离P波起点来确定的。如右房标测提示激动最早位于希氏束附近,17例患者首选经动脉逆行标测主动脉无冠窦,1例患者穿房间隔于左房标测消融,失败后逆行标测无冠窦,如无冠窦标测消融失败则重新回到右房,在希氏束旁仔细标测消融。

1.3 射频消融 射频消融采用4 mm温控大头导管(Biosense Webster,Cordis)(或盐水灌注导管,NaviStar thermocool,Cordis),给予55°C,25~35 W(或43°C,25~35W,盐水速度17 ml/min)消融。放电10 s心动过速终止后继续放电90 s,消融终点为使用异丙肾上腺素后心房刺激心动过速仍不能诱发。判断成功靶点位于希氏束旁的标准:左前斜和右前斜透视下消融导管位于距离希氏束导管顶端1 cm内;靶点局部双极电图有A,有V。

1.4 随访 术后停用抗心律失常药物,出院后定期门诊复查或电话随访12个月,记录心动过速复发情况。

2 结果

2.1 基线两床资料 所有患者入院查体,超声心动图,胸片检查均未见异常。16例患者心动过速为阵发性,突发突止,2例心动过速为无休止(1例右房希氏束旁消融成功,1例无冠窦内消融成功)。5例患者外院使用ATP(0.2 mg/kg)能终止心动过速,14例患者临床诊断为室上性心动过速,所有患者服用1~2种抗心律失常药物无效。

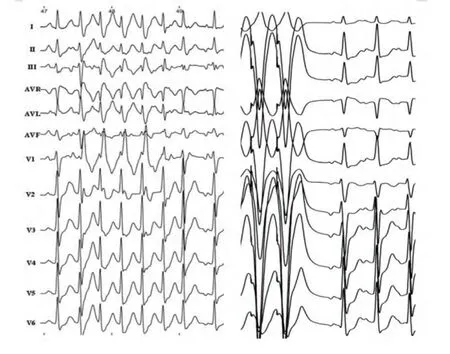

2.2 体表ECG特点 18例房速的发作心电图P波形态基本一致(图1),具有以下特征:(1)所有导联P波振幅低时限短,P波时限(80±15)ms明显窄于窦性心律P波时限(118±26)ms(P<0.05);(2)Ⅰ和aVL导联P波呈正向,Ⅱ、Ⅲ和aVF导联呈负正双向;(3)V1导联呈负正双向,V2~V6,导联为负向。术中10例房速表现1∶1房室传导,5例RP间期<PR间期,5例RP间期>PR间期。

2.3 电生理检查 术中电生理检查16例患者为窦性心律,2例为心动过速持续发作。14例患者心房程序期前和/或分级递增刺激均反复诱发单一形态的房速,2例患者需要给予异丙肾上腺素后心房分级刺激始能诱发房速,心房快速起搏均能终止房速,2例患者心室程序期前和/或分级递增刺激亦反复诱发房速,诱发房速的方式为V-AA-V。房速周长为(320±68)ms,右房标测提示激动呈向心性,最早心内激动均位于希氏束附近,希氏束远端均领先体表心电图P波(14±7)ms(图2),10例呈1∶1房室传导,8例伴房室2∶1或文氏传导。

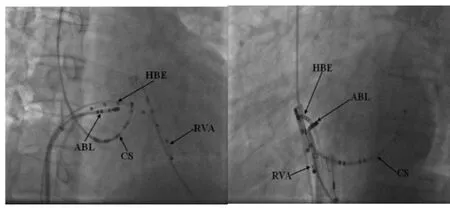

2.4 射频消融 根据典型的心电图特征及心内激动顺序(希氏束局部A波最早,且领先于体表P波),17例患者首选经右侧股动脉逆行标测主动脉根部,15例于无冠窦内消融成功(经主动脉根部造影证实),局部电位大A大V波(或小V),2例无冠窦内消融失败,于右房希氏束旁标测消融成功,局部电位小A大V。1例患者首选于左房标测,提示最早点位于间隔侧,但局部电位落后于右房希氏束处,后改行无冠窦内消融成功。无冠窦内消融成功患者14例成功靶点A波较右心房最早心房激动(HBE远端)提前617 ms,且无明显希氏束电位(图2),2例房速靶点局部A波与HBE远端A波平齐(但无冠窦内A波振幅高于右房HBE远端A波振幅)亦消融成功。11例无冠窦消融成功房速第1次放电即终止,平均放电终止房速的时间18(4.3±0.8)s(图3、图4),房速终止前无心动过速加速或减速现象。无冠窦内放电消融过程中均无交界区心律和PR间期延长。2例患者无冠窦消融失败再次回至右房标测,于希氏束旁消融成功(图5、图6),消融过程中均有结区心律出现,分别放电4次和5次始终止房速,消融过程中无PR间期延长,房速终止前均可见心动过速加速现象,成功靶点放电终止房速时间分别为15 s和18 s。巩固消融放电后,心房、心室期前程序和分级递增刺激均不再诱发房速。平均手术时间(48±11)min,X线曝光时间(6±1)min,随访12月,均无心动过速复发。

图1 左图:右侧希氏束旁消融成功房速12导心电图;右图:无冠窦内消融成功房速12导心电图

图2 希氏束旁房速于无冠窦内成功消融靶点图 ABL:消融导管,HBE:希氏束电极,RVA:右室心尖电极,CS:冠状窦电极

图3 希氏束旁房速无窦内消融放电约0.9 s心动过速终止

图4 无冠窦房速成功消融靶点X线影像以及三维电激动标测图左图X线右前斜,中图X线左前斜,右图为Carto三维电激动标测图ABL:消融导管,HBE:希氏束电极,RVA:右室心尖电极,CS:冠状窦电极,NCC:无冠窦,LA:左房

图5 希氏束旁房速于右侧成功消融靶点图 ABL:消融导管,HBE:希氏束电极,RVA:右室心尖电极,CS:冠状窦电极

图6 右房希氏束旁成功消融靶点X线影像 左图右前斜,右图左前斜。ABL:消融导管,HBE:希氏束电极,RVA:右室心尖电极,CS:冠状窦电极

3 讨论

局灶性房速多数起源于特殊的解剖结构,右房房速主要位于界嵴、冠状窦口、希氏束旁,左心房主要位于肺静脉口和二尖瓣环[1-3]。Tada等[4]首次报道1例起源于房室结邻近部位的房速,在右心房希氏束处消融失败后,经主动脉无冠状窦内消融成功。欧阳非凡等[5]报道9例经无冠窦消融前间隔房速,证实一些前间隔局灶性房速的病灶可能更邻近于主动脉无冠状窦,对于希氏束旁房速,如果在右心房前间隔处未能标测到理想靶点或消融不成功者,可以到主动脉无冠状窦内进行标测和消融。本研究进一步详细描述了这种房速的临床特征,心电图及电生理特性。

3.1 临床及心电图特征 该研究中14例患者根据突发突止的症状和心电图临床拟诊为室上速,5例外院给予ATP能够终止心动过速,并且术中电生理检查10例出现1∶1房室传导,因此该类房速容易误诊为室上速。ATP能够终止可能由于该房速起源于希氏束旁,而希氏束附近有丰富的迷走神经支配,房速起源的心房肌亦可能有迷走神经支配,因此给予ATP能够终止。

希氏束旁房速发作时所有导联P波振幅低间期短,P波间期(80±15)ms明显窄于窦性心律的P波间期(118±26)ms,P<0.05,Ⅰ和aVL导联P波呈正向,Ⅱ、Ⅲ和aVF导联呈负正双向,V1导联呈负正双向,V2~V6导联为负向波。这种典型的心电图特征与以往文献[4,5]所描述的特征一致。根据这一特征所有患者均快速锁定靶点(希氏束旁),这种典型的心电图特征能够显著减少手术时间和X线曝光时间。

3.2 电生理检查及射频消融 本研究中16例患者心动过速能被心房和或心室刺激反复诱发,并被心房起搏所终止。心房程序期前刺激的配对间期(S1-S2)与诱发房速的第一个心动间期(S2-Ae)呈反比关系,提示,这种心动过速可能属于折返机制。1例右房希氏束旁消融成功患者心动过速为反复单形性房速,提示这种心动过速机制可能为自律性增高。心内电生理检查提示EAA位于HBE附近,并且明显领先P波起始(14±7)ms,提示房速起源于希氏束附近,根据该特征和典型的心电图特征首选经主动脉逆行于无冠窦内标测和消融。16例(89%)患者于无冠窦内消融成功,希氏束旁房速多数可经无冠窦途径消融成功,同时无冠窦内放电终止房速的时间均较短(均<8 s)。2例患者无冠窦内消融失败,最后于右房希氏束旁消融成功,这2例患者房速起源可能更靠近右房,无冠窦放电能量不能到达。右房希氏束旁放电时均出现结区心律,尽管消融成功后无PR间期延长,提示消融点距传导系统很近,有房室传导阻滞的风险,因此建议强烈怀疑希氏束旁房速应首选无冠窦内标测和消融,如无理想靶点或消融失败才考虑右房希氏束旁消融,同时放电过程中应观察心律变化和导管移动。主动脉根部标测时大头跨过主动脉弓后边逆钟向旋转边进导管至主动脉根部,大头导管大都直接进入无冠窦内,电位特征为大A小V(或大V),X线右前斜大头远端位于HBE12后上方,左前斜下位于HBE12左方,后10例患者并未行主动脉根部造影,而是将大头导管送至窦底部,根据电位特征和X线影像确定是无冠窦而直接放电消融成功,提示局部电位特征结合右前斜,左前斜X线影像特征基本能够确定大头位于无冠窦内,而并不一定需要行主动脉根部造影来证实。

所有患者无冠窦内放电均无房室传导阻滞和PR间期延长,提示无窦内放电是安全的,以往报道[6]在无窦内消融希氏束治疗房颤伴快速心室率,无窦内放电亦有损伤房室传导系统的风险,消融导管应尽量送至无冠窦底部,局部记录应无H波,放电过程中应严密监测有无交界心律和房室传导阻滞,放电10 s心动过速不终止停放电。

希氏束旁房速女性多见,发作时心电图P波较窄,右房最早激动位于希氏束旁,应首选主动脉无冠窦途径标测和消融,无冠窦内放电很快终止房速,成功靶点A波较希氏束旁稍早,长期随访射频消融治疗安全有效。

[1] Kalman JM,Olgin JE,Karch MR,et al. "Cristal tachycardias": origin of right atrial tachycardias from the crista terminalis identified by intracardiac echocardiography[J]. J Am Coll Cardiol,1998,31(2):451-9.

[2] 赵战勇. 房性心动过速的心电图诊断[J]. 临床心电学杂志,2004,13(3):18.

[3] Kistler PM,Sanders P,Hussin A,et al. Focal atrial tachycardia arising from the mitral annulus: electrocardiographic and electrophysiologic characterization[J]. J Am Coll Cardiol,2003,41(12):2212-9.

[4] TadaH,NaitoS,MiyazakiA,et al. Successful catheter ablation of atrioventricular node from the non-coronary sinus of valsalva[J].PACE,2004,27:1440-3.

[5] Ouyang F,Ma J,Ho SY,et al. Focal atrial tachycardia originating from the non-coronary aortic sinus: electrophysiological characteristics and catheter ablation[J]. J Am Coll Cardiol,2006,48(1):122-31.

[6] CuelloC,HuangSKS,wagshalAB,et al. Radiofrequency catheter ablation of the atrioventricular junction by asupravalvular non-coronary aortic cusp approach[J]. Pacing Clin Electrophysiol,1994,17(6):1182-5.