加工贸易的技术溢出效应及其转型升级

——来自广东、上海、江苏的实证分析

迟旭蕾 李延勇

(齐鲁工业大学财政与金融学院,山东济南250100;山东财经大学国际经贸学院,山东济南250014)

一、引言

经济增长一直是社会各界关注的热点,学者们为此提出了各种理论与模型。一般认为,对外贸易尤其是出口贸易对经济增长具有促进作用。但也有例外。在有些国家尤其是发展中国家也出现过对外贸易没有推动经济增长的现象。于是有学者就对贸易促进经济增长提出了质疑,并提出了一些新的理论与模型,如普雷维什的“中心——外围论”、巴格瓦蒂的“贫困化增长”模型等。这些学者认为,当今的国际经济体制是以发达资本主义国家为中心的,而广大的发展中国家处于外围地带,中心控制外围,发展中国家只能依附于中心国家。

Maddison(1995)发现1870-1913年和二战后的两次世界经济高速增长都伴随着贸易全球化的浪潮。①Maddison,A.Monitoring the World Economy 1820-1992,Paris:Organization for Economic Cooperation and Development.1995.新贸易理论认为,长期的经济增长只能来源于技术进步,贸易影响增长的关键在于贸易的动态收益,即国际贸易的技术溢出效应。②Grossman,G and Helpman,E.Innovation and Growth in the Globe Economy.Cambridge:the MIT Press,1991.其实,国际贸易技术溢出的研究可以追溯到内生经济增长理论,该理论强调国际技术溢出效应对一国技术进步的贡献。一个国家或地区的经济增长来源于要素投入和技术进步,科学技术被称为第一生产力,是一个国家具备核心竞争力的体现。技术进步是人类为了获取利益进行研发投资的产物。技术进步理论认为,③Romer,Paul.Endogenous Technological Change.Journal of Political Economics,1990,98(5):71-102.技术进步既来自本国的研发投入,也来自外国R&D通过一系列国际经济活动(主要包括国际贸易、国际直接投资、国际技术交流和国际劳动力的迁移)对本国产生的直接或间接的技术溢出,于是国外R&D的外部性扩展到国内,强化了技术的外部性,修正了增长受到报酬递减规律制约的观点,使得全要素生产率的增长突破了单一国家的限制,因此可以充分地解释国际贸易与经济同步增长的现象。

随着经济全球化进程的加快,国际分工不断细化,跨国公司直接投资大幅度增加,加工贸易成为国际贸易的重要方式之一。改革开放以来,中国的加工贸易从无到有以惊人的速度发展着,加工贸易进出口额从1978年的16.1亿美元增加到2012年的13439.5亿美元,占据了中国对外贸易的半壁江山。无疑,加工贸易对于经济增长、解决就业、吸引外资等方面起着举足轻重的作用。许多文献已对加工贸易的兴起以及在我国开放经济中的作用进行了理论和实证方面的研究。

面对加工贸易的兴起,学者们开始关注与研究加工贸易是否存在技术溢出效应,并普遍认为加工贸易存在技术溢出。这方面的研究大多数是从定性的角度,论证加工贸易存在技术溢出的原因,以及加工贸易通过什么渠道产生技术溢出。也有学者采用实证的方法去检验加工贸易的技术溢出效应,如王洪庆(2006)采用因果关系检验得到加工贸易增值率的变化是我国全要素劳动生产率变化的格兰杰原因,即中国的加工贸易存在技术溢出效应;①王洪庆:《我国加工贸易的技术溢出效应研究》,《世界经济研究》2006年第7期。沈克华(2011)探讨了加工贸易的技术溢出机制和效应,并通过实证发现国内R&D资本存量、通过加工贸易“进口、FDI、出口”三个渠道溢出的外国R&D存量均对我国全要素生产率水平产生正效应;②沈克华:《加工贸易技术溢出的机制与效应研究》,上海社会科学院博士论文,2011年。胡兵、张明(2011)利用中国省际Malmquist指数和动态面板数据模型检验了加工贸易出口对生产率增长的影响,结果发现这一影响是不显著的。③胡兵、张明:《加工贸易出口是否促进了生产率增长》,《财经科学》2011年第1期。

值得注意的是,已有的文献大多是从国家层面考察加工贸易的技术溢出效应,张冰(2012)却以中国浙江省为例,实证考察加工贸易对区域经济发展的技术溢出效应。④张冰:《加工贸易技术溢出效应分析——基于浙江省的经验研究》,《经济与管理》2012年第5期。结果发现,加工贸易对浙江省技术进步和全要素生产率增长产生了一定的技术溢出效应,但这一效应还不十分明显。考虑到浙江省的加工贸易在全国的比重不大,2012年这一比重仅为2.58%,因此张冰的结论可能具有一定的局限性,不具有普遍性或代表性。为此,本文以中国加工贸易最为发达的广东、上海、江苏三地为研究对象,重新考察加工贸易对区域经济发展的技术溢出效应。这三个地区占据了中国加工贸易的半壁江山,2012年三地的加工贸易额在全国的占比分别为39.43%、10.32%和18.33%,因此而得到的结论或许更有代表性。

二、加工贸易技术溢出效应的实证模型与方法

采用实证方法检验加工贸易的技术溢出效应,本文采用传统的两步法。第一步利用广东、上海、江苏三地的生产总值、资本存量、劳动力投入,分别估计出各自的全要素生产率,进而度量技术溢出效应;第二步利用面板数据模型,检验加工贸易、一般贸易等因素对全要素生产率的影响,以检验加工贸易的技术溢出效应是否存在。

(一)全要素生产率的计算方法

全要素生产率(TFP)的计算方法可以分为两类:一类是索洛于1957年首次提出的生产函数法,认为全要素生产率是资本与劳动力贡献之外的“残余”,又称“索洛余值法”;另一类是经济计量法,即利用各种经济计量模型来估算全要素生产率,如随机前沿生产函数法、隐性变量法,以及数据包络分析法(DEA)等。

DEA模型,尤其是基于DEA的Malmquist指数法是近年来在全要素生产率的研究中被广泛使用,作为一种非参数方法,它直接利用线性优化给出边界生产函数与距离函数的估算,无需对生产函数形式和分布做出假设,从而避免较强的理论约束,当然其缺陷也是明显的——计算出的是“决策单元”的相对效率。另一方面,由于本文的“决策单元”只有三个,使用DEA模型计算全要素生产率是不合适的,所以本文选择索洛余值法来计算所关心的三地的TFP。假定我们各个省级区域的生产函数为柯布-道格拉斯生产函数,且满足规模报酬不变和希克斯中性技术进步的新古典假设,其数学表达式如下:

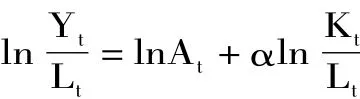

其中,Yt是某地区第t期的产出指标(一般用GDP度量),Kt是其资本存量,Lt为其劳动力投入,α代表资本的产出弹性,β代表劳动的产出弹性;At反映的是除了资本和劳动力等基本生产因素之外的所有其他因素带来的产出增长率,有时也被称为“技术进步率”。

对式(1)两边取对数,于是有:

我们假设规模报酬不变,即α+β=1。于是模型(2)可以转换为:

加入随机误差项,上式就变成可以用于实证的计量经济模型:

(二)加工贸易技术溢出效应的实证模型

考虑到加工贸易的历史数据样本点较少,为此我们采用广东、上海、江苏三个省市的面板数据来检验加工贸易等因素对全要素生产率的影响。具体思路如下:

首先,确定所要考察的影响全要素生产率的主要因素。全要素生产率的对数(记为lntfp)作为被解释变量;解释变量则为本文所关心的是与加工贸易密切相关的变量,这里考虑了加工贸易、一般贸易与外商直接投资,分别用加工贸易进出口总额占当年GDP比例的对数值(lnptr)、一般贸易进出口总额占当年GDP比例的对数值(lngtr)、加工贸易出口与GDP比值的自然对数(lnptro)、加工贸易进口与GDP比值的自然对数(lnptri),外商直接投资额占当年GDP比例的对数值(lnfdi)来表示。

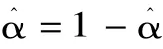

其次,对被解释变量、解释变量的面板数据进行平稳性检验,如果都存在单位根,则进行协整分析;如果不是都存在单位根(事实上确实如此,见下文),则对面板数据直接进行回归分析,考虑到时间序列的自相关和异方差的存在,本文采用如下的模型:

加工贸易进口与出口的技术溢出效应可能存在差异,因此在实证检验中把模型(5)中的lnptr换为lnptro或lnptri分别进行回归。

(三)实证检验的样本和数据

1.关于全要素生产率计算的样本和变量。

(1)本文采用的样本区间为1978-2012年,即改革开放至最近一个能够得到数据的年度。

(2)索洛余值法需要的总产出Yt。本文采用了各地区国内生产总值(GDP),采用的是1978年的不变价。数据来自相应地区历年的统计年鉴。

(3)劳动力投入Lt。严格意义上讲,实际的劳动投入量是指在生产过程中实际消耗的活劳动使用标准强度的劳动时间来衡量的,但这一指标无法获得,也无法估计,本文中劳动投入量用相关地区历年的从业人数来近似替代。数据同样是来自相应地区历年的统计年鉴。

(4)资本投入量Kt应该是资本存量,既包括直接构成生产力的部分,也包括间接构成生产力的部分;既包括生产过程中直接用于生产产品和提供服务的各种固定资产和流动资产,也包括为生活过程服务的各种服务及福利设施的资产,我们采用近年来学者们常用的“永续盘存法”计算,计算公式如下:

其中,Kt为第t年的资本存量,δ为折旧率,It为第t年的投资,有关变量和参数确定依据单豪杰(2008)的研究,①单豪杰:《中国资本存量K的再估算:1952-2006年》,《数量经济技术经济研究》2008年第10期。即当年投资数据采用固定资本形成额;1952-2006年的投资价格指数采用固定资本形成价格指数,计算出以1952年为基期的价格平减指数,对于2005-2012年则借用固定资产投资价格指数进行替代;折旧率采用10.96%;计算的基期是1978年。

2.关于加工贸易溢出效应的样本和变量。

考察加工贸易、一般贸易与外商直接投资对全要素生产率的影响,应该选取更长的样本区间,但我们所能搜集到:广东1992-2012年、上海1985-2012年、江苏1997-2012年的数据。加工贸易、一般贸易和FDI的名义美元数据则先根据当年官方名义汇率转换为人民币再根据GDP平减指数换算为按1978年价格计算的实际值。

三、加工贸易技术溢出效应的实证结果

(一)CD生产函数的估计和全要素生产率的计算结果

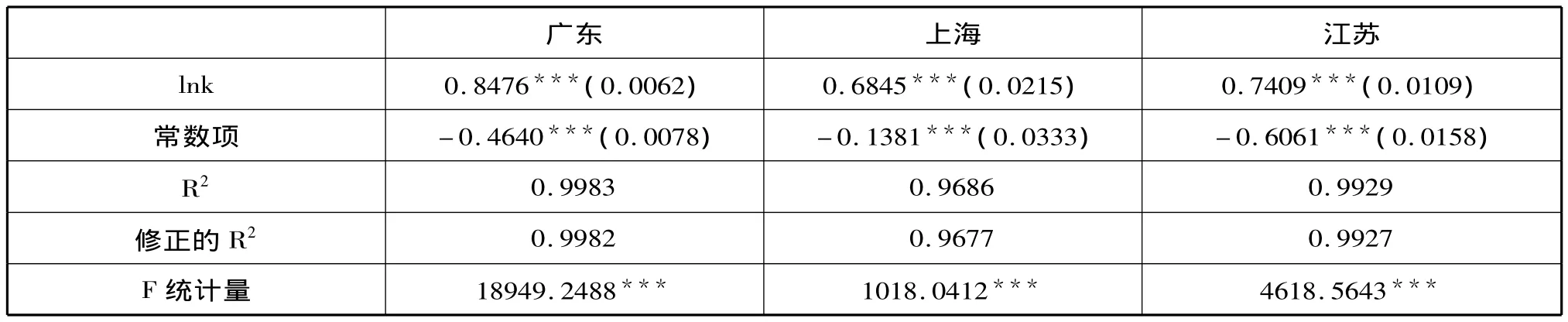

在STATA11.0下,利用广东、上海、江苏三地的数据,对模型(3)进行估计,估计的结果见表1。由表1中的估计结果可见,模型的拟合优度都很高,方程在总体上也都很显著。同时发现,这三地的资本贡献率都比较高,广东资本贡献率高达0.8476,江苏为0.7409,最低的上海也达到0.6845。这种结果与世界发达国家劳动力贡献率在75%左右形成了鲜明的对比,这是因为中国有着丰富的劳动力资源且成本较低,相对而言,资本是稀缺资源,因此有着更高的弹性。这一点,在改革开放最早的广东表现的更为明显,而上海作为中国的经济中心与金融中心,资本比较密集,其资本贡献度低于广东、江苏两省。

表1 CD生产函数的估计结果

由等式(4)推算出三地全要素生产率趋势。从三地1980-2010年全要素生产率的趋势看,上海的全要素生产率一直高于广东、江苏两省,除个别年份外,广东的全要素生产率也高于江苏。从每个地区的全要素生产率趋势看,广东的趋势比较独立呈现出周期性的变化,而上海和江苏的趋势有点类似,都是先抑后扬,尤其是1999年以来一直呈现出不断提高的趋势,但江苏自2009年以后逐渐有走平的迹象。

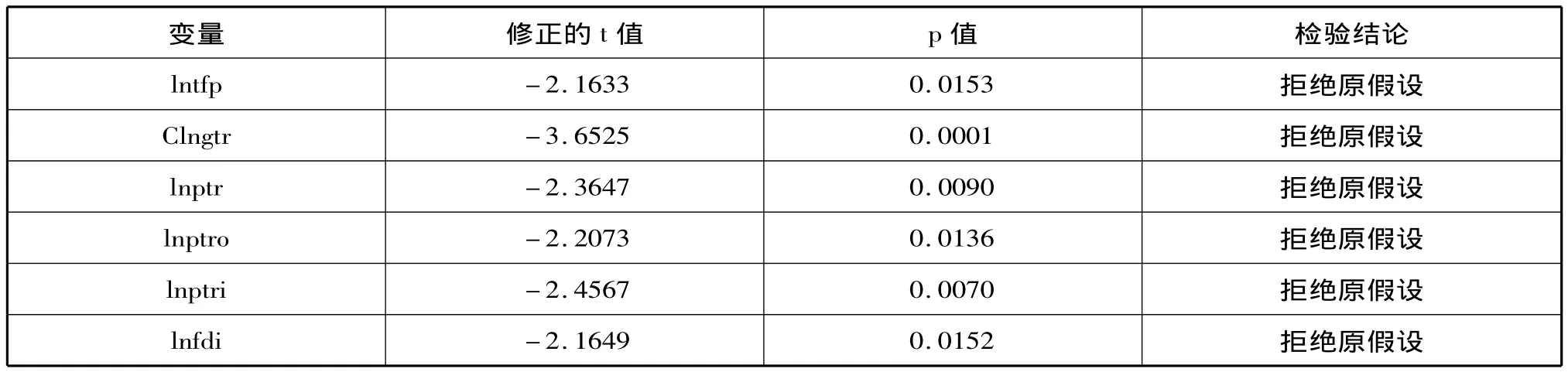

(二)面板数据的平稳性检验

首先对各个变量进行面板单位根检验,由于只有三个面板,采用Levin-Lin-Chu(2002)检验方法更为合适,①Levin,A.,C.-F.Lin,and C.-S.J.Chu.Unit root tests in panel data:Asymptotic and finite-sample properties.Journal of Econometrics,2002,108:1-24.但所用数据是非平衡的面板数据,因此先把非平行面板平行化以后再在stata11.0下进行,检验结果见表2。由表2可以看出,所有有关的变量在5%的显著性水平下是显著的。

表2 数据的面板单位根检验结果

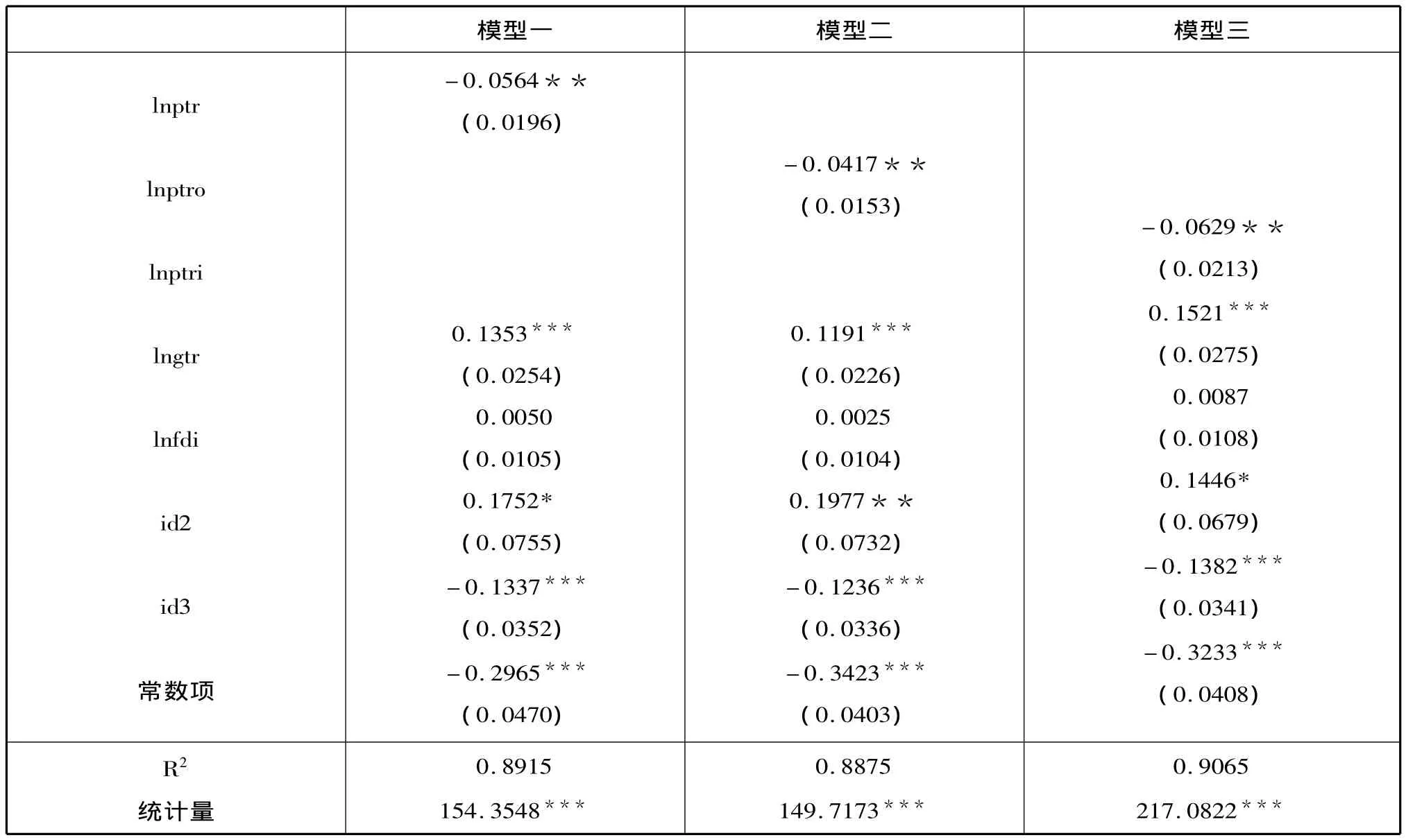

接下来,直接进行面板回归,即对模型(5)进行估计,估计的结果见表3中的模型一。为了处理面板中可能存在的自相关与异方差问题,在估计过程中我们借鉴了Beck和Katz(1995)的方法,②Nathaniel Beck and Jonathan N.Katz.What to Do(and Not to Do)with Time-Series Cross-Section Data.American Political Science Review,1995,89(September):634–647.这种方法被广泛用于大N和小T的面板数据模型估计,以处理复杂的面板误差结构。

表3 加工贸易技术溢出模型的估计结果

由表2的估计结果可以看出,模型在总体上具有较高的拟合优度(R2为0.8915),从衡量整体显著性的WaldΧ2统计量来看,方程是极为显著的。

首先看我们所关心的加工贸易变量lnptr,其系数估计值为负,在1%的显著性水平下是显著的,表明加工贸易对全要素生产率的贡献为负值,这与张冰(2012)的结论不一致,但我们的样本更有代表性,也确实与中国加工贸易存在的问题相吻合——我国加工贸易产业基本处于国际产业增值链条的低端环节。目前,我国加工贸易产业结构总体上仍处于传统、低技术的劳动密集型产品和中低技术(已经成熟的技术)工序上,主体技术和加工制造档次低,加工贸易企业也主要在相关产业的下游开展简单加工和组装业务,处于跨国公司国际产业链的低端,技术含量低,附加值也低。即便是国际贸易最为发达的广东、上海、江苏等沿海地区,其制造业的国内产业链条短,用料用件本土采购率低,所用的原材料、零部件,尤其是真正体现技术水平和要素含量的设备和中间投入品,严重依赖于进口,其增值的主要环节绝大多数处于原材料和技术设备的加工生产阶段。产业链的低端环节与附加值低的加工生产严重影响到加工贸易对我国产业关联作用的发挥,严重限制了加工贸易对技术溢出效应的出现。同时,从CD函数的估计结果我们还能看出,国内各地区的经济增长主要是靠资本积累推动的,包括加工贸易、技术溢出在内的技术进步所产生的贡献较小,这也阻碍了加工贸易的技术溢出。

其次看两个变量的情况。lngtr的系数是0.1353,在1%的显著性水平下是显著的,一般贸易对于全要素生产率增长有着积极的贡献,相对于加工贸易处于国际产业增值链条低端环节,国内一般贸易企业更加具有自主权,为了提高产品在国外市场的竞争力促进出口更可能进行研发试验的人力和资金投入,因此更容易产生技术溢出。lnfdi的系数是正的,但在统计上不显著,说明外商直接投资对全要素生产率没有产生影响,这可能是因为国内引进的外资或合资企业倾向于把竞争优势放在低成本和廉价劳动力上而不是技术升级。

从两个虚拟变量的系数估计值来看,上海的虚拟变量系数为显著正值,说明上海的全要素生产率明显较高;江苏则为显著负值,说明江苏的全要素生产率低于广东,当然也比上海低。这一结果与我们对三地全要素生产率趋势的分析高度一致。

我们还把模型(3)中加工贸易总额指标分别换为加工贸易出口与加工贸易进口,所得到的估计结果见表3中的模型二、模型三。从估计的结果来看,两种情况与模型一基本类似,加工贸易出口与加工贸易进口相应指标的系数估计为显著负值,两者同样阻碍了技术进步。

四、结论及启示

本文以广东、上海、江苏三个加工贸易发达的省市为研究对象,对加工贸易的技术溢出效应进行了实证检验,结果发现加工贸易对全要素生产率的贡献为负值,影响了技术进步,也进一步证明了我国加工贸易转型升级的势在必行。为此我们建议各级政府,尤其是加工贸易相对发达的山东、浙江等省份,在加快加工贸易转型升级上,应注意从以下几个方面着手:

第一,产业链方面。延伸加工贸易的产业链条,从低附加值向高附加值方向转移。促进加工贸易沿着研发设计、创立品牌、生产制造、营销服务等环节上向上下游延伸,把握战略性环节和增值活动并营造出自己的生产网络体系,从生产到营销、设计,从简单装配到OEM(原始设备制造)再到ODM(原始设计制造)、OBM(原始品牌制造)升级。

第二,产品结构方面。优化加工贸易的产品结构:一是要继续发展传统优势劳动密集型加工贸易,不断提升传统产品的档次和附加值;二是要推动加工贸易产品逐渐从低层次的简单产品向同一产业内更复杂、更精细、更高端的产品转型;三是鼓励发展产业辐射带动和技术溢出能力强的先进制造业和电子信息、生物医药、新材料、环保节能和新能源等新兴产业,带动加工贸易产业优化升级。

第三,企业方面。一方面促进加工贸易企业的转型,推动加工贸易外资主导型向内资外资并重发展转变,改变加工贸易由跨国公司垄断的局面;另一方面,促进加工贸易企业的升级,鼓励加工贸易企业通过技术创新和管理能力水平的提升来提高生产效率,并提升他们在全球生产网络中的地位和控制力,实现从低层次供应商到高层次供应商再到合同制造商和品牌领导者的转变

第四,贸易方式方面。一方面要推动加工贸易方式从来料加工向进料加工转变,减少来料加工贸易,进一步扩大拥有自主经营权的进料加工贸易;另一方面,要创新加工贸易方式,将单纯的以加工装配为主的加工贸易方式向生产、仓储、转运并重的方式转化。