市场机制下建筑节能相关利益主体博弈研究

丁克伟, 潘和平

(1.安徽建筑大学土木工程学院,安徽 合肥 230601;2.安徽建筑大学管理学院,安徽 合肥 230601)

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确提出要加快完善现代市场体系建设,"建设统一开放、竞争有序的市场体系","市场在资源配置中起决定性作用"。多年来,虽然我国政府高度重视建筑节能工作,但因建筑节能市场发育迟缓,建筑节能产业发展动力不足,导致建筑节能效果不佳。要解决我国建筑节能工作中存在的诸多问题,必须发挥市场对建筑节能相关利益主体进行资源配置的核心作用。本文将在全面分析我国建筑节能市场基本特征的基础上,通过构建相关利益主体博弈模型,以期发现我国建筑节能工作中存在的深层次问题,提出针对性措施。

1 我国建筑节能市场发展中存在的主要问题

建筑节能市场包括节能建筑市场、节能部品市场、节能服务市场三大主体市场以及建筑节能融资市场、建筑节能技术市场、建筑节能人才市场三大辅助市场。由于我国社会主义市场经济体制建设仍处在局部完善阶段,虽然我国政府高度重视建筑节能工作,建筑节能市场也已经过20多年的发展,但总体发展水平不高,主要存在以下四个方面的问题。

1.1 节能建筑市场尚未真正形成

建造和使用节能建筑产品是发展建筑节能市场的基本前提。由于当前各类消费者节能意识不强,其个人对节能建筑能效情况无法科学判断,导致消费者对节能建筑购买的积极性不高,节能建筑市场有效需求严重不足。同时,相关企业因建造成本高、市场需求低等原因导致其开发节能型建筑动力不足,建筑节能产业仍处在产业培育阶段,更谈不上形成规模化的节能建筑供给。虽然我国政府加大了对节能建筑的政策扶持力度,但因起步晚,多数地区仍处于节能建筑试点工程阶段。我国节能型建筑市场同时存在需求与供给双重不足的局面。

1.2 建筑节能部品市场秩序有待进一步规范

我国建筑产业仍属于劳动密集型产业,其技术更新速度慢,技术创新投入严重不足。建筑节能产业也不例外,其行业技术门槛低,产品技术含量不高,技术进步缓慢,导致节能部品生产企业数量众多,不能产生规模经济效益,企业间处于低层次恶性竞争状态,多数产品质量不高,甚至假冒伪劣产品充斥市场。加上大量非节能部品的冲击,导致节能部品在市场上难以遵循正常的竞争准则进行交易,节能部品份额相对较小,无法真正成为建筑产品市场的引领者。

1.3 节能服务市场尚处在初级发展阶段

随着我国建筑业的快速发展,对建筑服务市场能力提出严峻挑战。但因节能建筑产品在我国建筑市场中尚未真正形成气候,导致节能服务市场发育迟缓,专门从事节能服务的企业非常有限,实施合同能源管理的项目数非常有限。另外,目前实施合同能源管理的大都是公共建筑,而多数民用建筑供热采暖费用的收取多数仍按建筑面积缴纳,建筑节能服务市场尚处于起步阶段。

1.4 政府在规范建筑节能市场管理中作用有限

目前我国政府制定了相应的建筑节能标准,但仍需进一步完善;节能领域中相关优惠政策不足,不能起到有效的激励作用;与建筑节能相关的法律法规包括《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国节约能源法》,但《建筑法》对建筑节能缺少强制性规定,《节约能源法》相关规定实施力度不够,两部法律难以形成相应的约束力。在节能建筑市场管理中不是采取税收、补贴等经济手段进行调节,而是通过行政手段强制推行,不但进一步限制了市场机制作用的发挥,同时引发政府寻租行为,无法通过政府干预使市场机制失灵领域变成有效领域。建筑节能市场既缺乏有效的市场准入制度,也缺乏相应的奖励和惩罚措施。

2 我国建筑节能市场特征分析

我国建筑节能市场不成熟的根本原因在于其存在市场失灵,主要表现在建筑节能市场的外部性和信息不对称性两个方面,这是我国建筑节能市场的根本特征。

2.1 建筑节能市场的外部性

外部性是建筑节能市场本身固有的特征,建筑节能市场外部性主要表现在以下几个方面:

(1)外部经济。进行建筑节能改造和投资,无论对个人还是社会都将带来巨大的经济和环境效益。它既可以降低建筑运行成本,提高居民的舒适度,还可以节约资源,改善生态环境。由于社会不会向实施节能行为的个人或企业支付报酬,导致节能行为所带来的社会收益大大高于节能者个人收益,建筑节能行为具有正外部性。

(2)区际外部性。从空间来看,外部性包括区内外部性和区际外部性。区内外部性是指外部性不对区域之外的地区产生影响,仅在区域内产生影响;区际外部性是指外部性不仅对本地区而且对本区域之外的其他区域也产生影响。建筑节能不仅能减少本区域的污染,而且也会减少这种污染扩散到其他区域,呈现出区际外部性特征。

(3)代际外部性。从时间来看,外部性包括代内外部性和代际外部性。代内外部性是指外部性不会对后代人造成影响,仅对当代人产生影响;代际外部性是指外部性对当代人和后人都产生影响。建筑产品一般使用周期较长,建筑节能行为产生的外部性在整个建筑全生命周期内一直存在,当代人通过节能可以间接惠及后人,呈现出代际外部性特征。

(4)公共外部性。从影响范围来看,外部性包括私人外部性和公共外部性。私人外部性是指单个个体之间存在的外部性;公共外部性指其影响范围内所有成员,单个个体无法通过自身的能力予以改变。建筑节能所产生的外部性会对其影响范围内所有成员带来额外收益,具有公共产品的非竞争性和非排他性特征,呈现出公共外部性特征。

2.2 建筑节能市场的信息不对称性

信息不对称也是建筑节能市场普遍存在的一个特征。节能建筑是一种对专业知识要求较高的产品,购房者如不具备足够的专业知识,只能了解一些诸如建筑区位、朝向等显而易见的特征,难以得到如建筑能耗水平等反映节能建筑真实能效的数据。需求方对于建筑物中围护结构、采暖及空调设施是否具备节能性能或是否达到节能标准,很难在短期内得到准确判断,只有通过长期居住才能获取相关信息数据。

(1)建筑节能市场信息不对称的根源。由于我国建筑节能市场不够完善,信息不对称性表现得更为突出。主要体现在以下方面:消费者在购买和使用过程中很难全面了解其节能效果;建设单位在建造过程中不愿及时、准确地公开相关建筑能效信息。建材及部品市场由于缺乏有效的规范,建材及部品质量良莠不齐,同样存在着信息不对称问题。建设单位无法全面真实地了解各种建筑材料和产品信息,只能通过向消费者隐瞒相关真实情况将风险转嫁给消费者。造成这一现象的原因是多方面的,首先我国社会主义市场经济体制建设尚不完善,相关法律法规也不健全,“傲颖仪 鹆急摇北现象在建筑节能市场中将长期存在;其次,随着我国经济发展水平的全面提高,广大消费者对各类建筑产品特别是住房的需求旺盛,对节能建筑产品性能主动获取信息的意识不够;第三,由于我国尚未建立起相应的建筑和部品能耗认证、标识和信息披露制度,消费者即使主观上希望获取相关信息,也没有足够的信息通道,多数信息都是来自产品生产者的宣传材料,导致消费者在节能信息获取方面始终处于劣势。

(2)建筑节能市场的信息不对称导致的后果。信息不对称将导致节能市场价格无法作为建筑市场的调节器,有效调节市场供需关系。由于买方不了解建筑真实能效水平,买方要想买到真正的节能建筑,将面临着两种选择:或者通过相关专业的社会服务机构继续搜寻必要的信息,这将产生较大的搜寻成本;或者在信息不对称的情况下冒险进行交易,这将导致“澳嫦蜓≡瘛北的机会增大。在实际节能建筑市场交易中,许多人由于担心搜寻成本过高而在开始时就放弃了相应的信息搜寻工作,不愿购买节能建筑产品,从而规避市场选择风险,导致节能建筑市场萎缩。

3 建筑节能相关利益主体分析

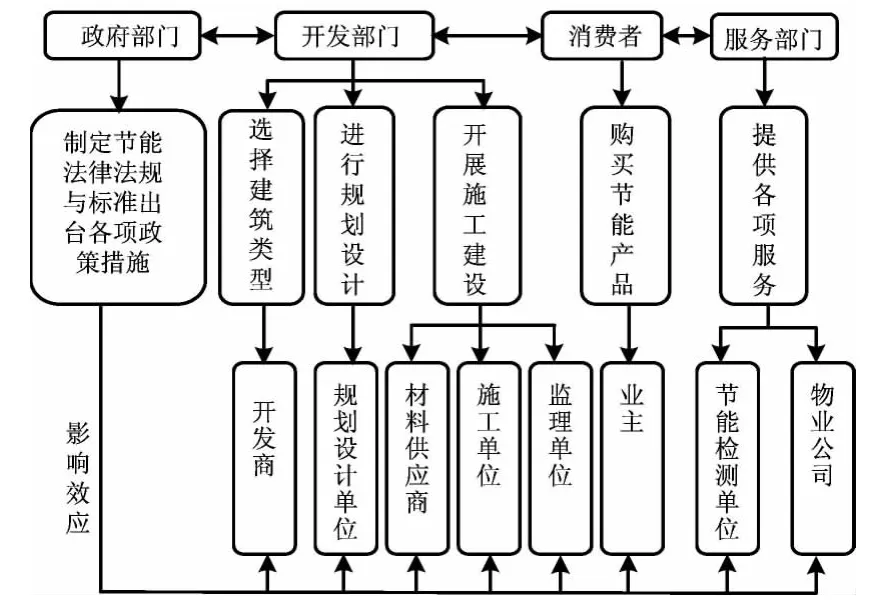

建筑节能工作必须贯穿其整个寿命周期,包括节能建筑的规划设计、施工建设、竣工使用等各环节。在此过程中,涉及到的相关利益主体包括政府部门、开发部门(含规划设计单位、施工单位、材料设备供应商、监理单位等)、消费者以及其他其他利益相关者(含物业管理单位等相关服务部门)。各利益主体间的相互关系如图1所示。

图1 建筑节能相关利益主体关系图

在此主要分析政府、开发商、消费者以及主要提供售后服务的物业公司在建筑节能中的作用。

3.1 政 府

政府是社会公共利益的维护者,是建筑节能激励机制的倡导者和主导者。首先,制定建筑节能各项制度,包括建立健全相关建筑节能法律法规体系以及相应的配套政策措施,同时实施相应的经济手段如财政政策、税收政策等,充分发挥市场机制本身的调节作用。其次,政府也节能建筑投资者之一,要严格执行相应的建筑节能标准和政策,推动建筑节能各项工作。第三,在建筑节能制度运行过程中,相关政策措施的施行可能会给特定利益主体带来巨额利益而给其他利益主体带来较大成本,需要政府从社会公平角度出发,采取相应的奖惩措施来规范各利益主体行为,确保相关利益主体共同推动建筑节能工作。

3.2 开发商

开发商作为节能产品的制造者,其开发意图直接影响产品质量,从而影响节能建筑实施效果。开发商必然在既有的政策措施框架下,遵循市场竞争规则,按照追逐市场利润的基本原则,决定其开发节能建筑情况。开发商是否开发节能建筑将考虑以下方面带来的效益情况:是否能够得到足够的政府经济支持和政策优惠;节能建筑因墙体较薄而增大建筑物的使用面积,是否能够适度提高产品价格;节能建筑因围护结构重量较轻从而减轻相应的承重荷载,是否能够节省足够的地基和基础建设成本;节能建筑因围护结构保温性能较好,是否能够减少足够的场地投资和供热供暖设备投资费用。

3.3 消费者

消费者是节能建筑的最终承载者,只有提高节能建筑的市场占有率,才能真正提升节能效果。作为节能建筑市场需求主体,消费者是否购买节能建筑,取决于产品带给他的预期效用与其支付意愿是否等值。节能建筑能为消费者提供舒适健康的居住环境、降低建筑运行与维护费用。只要开发商能开发出真正满足消费者需要的节能产品,政府制定建筑节能激励政策措施时给予消费者相应的经济补贴,就能刺激并提高广大消费者使用节能建筑。

3.4 物业管理公司

物业管理公司是为节能建筑产品提供综合服务和管理的企业组织。物业管理公司一般只是代收水电费和收取管理费用,无法参与到节能建筑所带来的利益分配之中。越来越多的开发商在完成节能建筑的建设任务后,承担了相应的物业管理任务。由于节能建筑实际能耗水平比非节能建筑要少得多,但目前采暖收费制度仍按照老标准向业主收取采暖费,导致因节能建筑产生的差额经济效益完全归物业管理单位所有,消费者不能享受节能建筑运行费用降低的好处。因此必须进一步改革采暖收费制度,既要考虑到供热单位和物业管理单位的利益,更要考虑到业主的利益。

4 建筑节能市场相关利益主体博弈分析

由于建筑节能市场外部性和信息不对称性特征,要求我们在推进建筑节能工作时,必须全面分析相关利益主体,充分考虑市场机制下各利益主体之间的关系。各方利益关系形成的过程,也就是博弈的过程。建筑市场中,政府、开发商与消费者之间存在信息不对称性,其中开发商掌握完全信息,而政府可以通过专门的监测机构获得足够的决策信息,消费者只能通过开发商的相关宣传材料获得有限信息。因此,可以假设政府与开发商之间的博弈是完全信息动态博弈,而开发商和消费者之间存在不完全信息动态博弈。

4.1 政府与开发商之间的博弈分析

假设政府和开发商在博弈过程中均存在两种策略,政府可实施优惠的建筑节能政策(x1)和不实施优惠建筑节能政策(x2);开发商可开发节能建筑(y1)和开发非节能建筑(y2),导致以下四种博弈结果(如图2):

图2 政府与开发商博弈一般模型

若用G表示政府获利情况,B表示开发商获利情况;α1表示开发商开发节能建筑获得的收益,α2表示开发商开发非节能建筑获得的收益,β1表示政府因开发商开发节能建筑而获得的税收额,β2表示政府因开发商开发非节能建筑而获得的税收额;ε表示政府制定相关节能政策导致开发商开发节能建筑获得的优惠额。现假设开发商和政府均以利润最大化作为选择策略,来对上述模型进行求解:

(1)开发商策略选择

由于B(x1,y1)=α1+ε;B(x1,y2)=α2+ε;B(x2,y1)=α1;B(x2,y2)=α2,所以,

max{B}={(α1+ε),(α2+ε),α1,α2}

由于政府实施优惠政策是针对节能建筑而言的,所以若开发商不开发节能建筑,就不可能得到相应的优惠补贴ε,所以B(x1,y2)=α2+ε结论不成立,应予舍弃。所以,

max{B}={(α1+ε),α1,α2}=max {(α1+ε),α2}

当α1+ε>α2时,开发商将选择在政府实施对节能建筑进行优惠补贴的情况下开发节能建筑;当α1+ε<α2时,开发商将选择在政府没有相关节能建筑优惠政策下开发节能建筑,这当然是政府希望达成的结果。

但考虑利润最大化选择标准,开发商要想在没有政府补贴的情况下获得最大利润,必然将节能建筑开发成本全部转嫁到消费者身上,并获得超额利润。这就要求消费者对节能产品完全认同,并且市场足够成熟,消费者完全能够获得节能建筑和非节能建筑相关成本和能耗信息。从我国节能市场发展实际分析,由于市场调节机制不够健全以及信息的不完全性,导致消费者无法获得足够信息,甚至引起逆向选择,导致节能建筑市场占有率逐步退出市场。这就要求政府在市场机制尚不成熟的情况下,采取相应的政策措施给予节能建筑相应的优惠政策。

(2)政府策略选择

由于G(x1,y1)=β1-ε;G(x1,y2)=β2-ε;G(x2,y1)=β1;G(x2,y2)=β2,所以,

max{G}=max {(β1-ε),(β2-ε),β1,β2}

同样道理,政府不会对非节能建筑予以补贴,所以G(x1,y2)=β2-ε结论不成立,应予舍弃。所以,

max{G}=max{(β1-ε),β1,β2}

从表象看,max{G}=max{(β1-ε),β1,β2}应等于max{β1,β2},即政府不实施相应的建筑节能优惠政策,只需要在开发商开发节能建筑和非节能建筑之间做出权衡即可。但这一结果是基于完全市场经济和充分市场信息,消费者和开发商通过市场本身调节在节能产品和非节能产品之间作出购买选择,政府只需要加强相应的监督和管理。由于开发节能建筑需要开发商投入大量的资金,按照利润最大化原则,其相关成本必然全部转嫁给消费者,导致一方面高额初始资金投入限制开发商对节能建筑的开发,另一方面高房价降低消费者的购买欲望,致使节能建筑市场急剧萎缩。因此,在节能建筑开发初期,政府必须对其进行必要的干预,通过相应的补贴ε来保证节能建筑市场稳步发展。

通过上述政府和开发商之间的博弈分析,我们可以得出以下结论:政府为了培育节能建筑市场,必须加强对节能建筑市场的经济干预,给予开发商一定的优惠政策。当政府的优惠政策产生的效益足以弥补开发商开发节能建筑的成本增加额时,开发商才会选择生产节能建筑产品。

4.2 开发商与消费者之间的博弈

开发商与消费者的博弈是不完全信息动态博弈。开发商和消费者也分别存在两种策略,开发商可选择开发节能建筑和开发非节能建筑,消费者可选择购买节能建筑和购买非节能建筑,导致以下四种博弈结果(如图3)。

图3 开发商与消费者博弈一般模型

政府与开发商之间的博弈分析结论告诉我们,在节能建筑市场尚不完善的条件下,政府必须给予相应的补贴,才能确保节能建筑市场的稳步发展。设政府通过实施各项优惠政策产生的优惠额仍为ε。设开发商获得的优惠额为ε1,消费者获得的优惠额为ε2,但ε1+ε2=ε。

设B表示开发商获利,C表示消费者获利。γ1表示开发商开发节能建筑的获利,γ2表示开发商开发非节能建筑带来的获利;δ1表示消费者消费节能建筑带来的效用,δ2表示消费者消费非节能建筑带来的效用。因信息不对称性导致消费者需要通过相关节能检测机构获得必要的决策数据,设支付费用为λ。假设开发商和消费者按照效用最大化原则选择策略,则博弈结果是(x1,y1)和(x2,y2)。

由于B(x1,y1)=γ1+ε1,B(x2,y2)=γ2;C(x1,y1)=δ1+ε2-λ,C(x2,y2)=δ2。当γ1+ε1>γ2时,开发商将选择开发节能建筑;当δ1+ε2-λ>δ2时,消费者将选择购买节能建筑。

值得注意的是,如何合理分配政府对节能建筑的优惠额,将直接导致节能建筑市场的培育。若开发商获得政府给予的优惠额ε1越大,则开发商开发节能建筑的积极性将越高。但将导致ε2越来越小,消费者购买节能建筑产品的积极性将越来越低,根据市场供需原理,节能建筑的价格降逐步降低,开发商获得的盈利水平也就会进一步减少,导致开发商开发节能建筑的积极性下降,从而形成恶性循环。反之,若加大对消费者消费节能产品的直接补贴ε2,则消费者购买节能产品的需求将进一步增大,但导致ε1的减少,开发商开发节能建筑的积极性下降导致节能产品的供给量减少,需求量的增加和供给量的减少都将使节能产品价格提高,致使开发商能够通过市场调节获得足够的利润水平,节能产品市场逐步形成良性循环。因此,政府直接增加对消费者的补贴将比增加对开发商的补贴更有利于节能市场的发展。

同时,消费者为掌握必要节能建筑决策信息所支付的费用λ,也直接影响消费者的购买需求。这就要求一方面要尽快建立开发商尽建筑节能信息发布制度,另一方面需尽快建立和完善第三方服务市场,全面降低λ值。

5 结论与启示

通过上述政府和开发商及开发商和消费者之间的博弈分析,为我国建筑节能市场建设和完善提供了基本思路。在市场机制不健全的建筑节能市场,只有通过政府干预才能克服其外部性,实现社会收益向私人收益的转化,将外部性内部化,这是解决外部性的根本出路。要加强信息公开制度,在全面加强建筑节能三大主体市场建设的同时,也高度重视三大辅助市场建设,这是克服信息不对称性的基本措施。因此,政府需进一步加强对建筑节能市场的干预特别是经济手段干预的力度。在市场培育阶段,既要注重对开发商的政策扶持,更要给予消费者直接的补贴,从而扩大节能市场产品供需量,使建筑节能市场走向成熟;开发商需进一步转变观念,在争取相关政府政策扶持的同时,更要加强对节能建筑产品的宣传力度,及时有效地让消费者了解节能产品,一方面扩大市场供给,另一方面降低消费者的决策成本;消费者需进一步树立绿色消费理念,充分认识到节能建筑带来的优势,在性价比相当的情况下尽量使用节能产品,不断扩大市场需求量;相关节能建筑节能辅助市场应全面发展和完善,为建筑节能市场稳定有序发展提供全面的技术、服务和人才支撑。

1 韩丽红.基于市场机制的建筑节能对策研究[D].中国地质大学.2008,05.

2 卢海燕.构建我国完善的节能政策体系的基本构想[J].华北电力大学学报(社会科学版).2010(1):17-24.

3 李 慧.建筑节能经济激励政策及相关问题研究[D].西安建筑科技大学.2008,05.

4 康丽莉.中国节能政策和环境政策可行性的区域比较[J].统计与决策.2011(18):83-87.

5 孙 萍,宋琳琳.我国建筑节能政策研究述评.山西大学学报(哲学社会科学版)[J].2011(3):8-12.

6 姜艺雯.西安市建筑节能政策及管理体系研究[D].长安大学.2012,06.

7 Kaoru Kawamoto,Yoshiyuki Shimoda,Minoru Mizunob,Energy saving potential of office equipment power management.Energy and Buildings,2005(36),915-923.

8 Mikael Lundin,Staffan Andersson,Ronny Ostin.Further validation of a method aimed to estimate building performance parameters,Energy and Buildings,2005(37),867-871.