耕地保护经济补偿方式的农户选择响应——以成都市为例

罗成,蔡银莺,朱兰兰

(华中农业大学 公共管理学院,430070,武汉)

耕地保护经济补偿方式的农户选择响应

——以成都市为例

罗成,蔡银莺†,朱兰兰

(华中农业大学 公共管理学院,430070,武汉)

摘要:补偿方式选择是耕地保护经济补偿机制设计的重要环节,对耕地保护目标的实现、项目实施的可持续性以及农户的生产生活均具有重要影响。四川省成都市是我国试行耕地保护经济补偿政策的典型地区,研究其耕地保护补偿方式的农户选择响应对提升耕地保护经济补偿政策效率具有重要意义。通过对成都市双流县和崇州市的223户农民进行访谈调研,采用多元无序Logistic模型分析农户参与耕地保护经济补偿的方式选择及影响因素,得到主要结论如下:1)分别有47.9%和39.1%的受访农户愿意选择形式简单、操作便捷的货币补偿及成都市正在实施的统一购买养老保险的补偿方式,仅有13%的农户愿意选择实物补偿、技术(智力)补偿、政策补偿等方式。2)兼业程度及家庭收入水平越高的农户家庭更倾向于选择统一购买养老保险或政策、智力补偿等非货币类补偿方式,以务农为主且家庭收入水平较低的农户则相对愿意接受直接的货币补偿,而政策了解程度以及农田生态功能认知水平对农户耕地保护经济补偿方式的选择影响并不显著。3)农户土地流转行为影响其对补偿方式的选择,参与土地流转的农民更偏好于具有持续性、保障性强的统一购买养老保险的补偿方式。

关键词:耕地保护; 经济补偿; 方式选择; 多元无序logistic模型; 成都

项目名称: 国家自然科学基金“主体功能区空间规划管制下群体福利均衡与农田生态补偿研究”(40901288);国家社会科学基金“主体功能区划框架下农田生态环境补偿制度设计及效应——两型社会试验区的实证研究”(09CJY021)

耕地是人类生产活动的重要载体及生产资料,具有重要的多功能特征;然而,由耕地功能外溢而引发的利用低效、非农化低成本以及耕地保护机会成本增加等问题,已逐渐对耕地保护形成严峻的挑战[1]。据第2次全国土地调查,截至2009年12月31日,全国耕地资源总量为1亿3 538.5万hm2,人均耕地0.101 hm2,还不到世界人均水平的一半[2]。在耕地总量不断减少的同时,我国耕地污染状况也十分严重。2014年全国土壤污染状况调查结果表明,我国耕地点位污染超标率达19.4%,其中工矿业、 农业等人为活动破坏以及土壤环境背景值高是造成土壤污染的主要原因[3]。在传统的基于“委托—代理”理论设计的逐级指标摊派式的耕地保护制度中,耕地保护相关群体利益分配关系的冲突致使政府强制性干预措施难以完全实现耕地保护目标[4-5],同时也滋生不同利益群体之间福利非均衡问题;因此,显化耕地利用和保护的生态与社会效益,通过耕地保护经济补偿的制度供给弥补耕地保护区内农户的福利损失,逐渐成为欧美等发达国家促进农业发展和农村环境保护的重要制度安排。其中,具有代表性的主要是农村环境保护计划(Rural Environment Protection Scheme,REPS)[6]、土地休耕计划(Conservation Reserve Program,CRP)[7-8]和乡村资助计划(Countryside Stewardship Scheme, CSS)[9]等。

补偿方式作为耕地保护经济补偿机制设计的重要环节,对耕地保护主体的参与意愿及政策实施的有效性产生重要影响。国际上,根据财产权受限程度的不同,主要有以土地发展权转移为主的权力转移和以现金补贴、赋税减免、财政转移支付为主的权力弥补2种补偿方式[10],而根据补偿途径的差异可将补偿方式划分为现金补偿、食物补偿、技术(智力)补偿、政策补偿、产业补偿以及社会保障补偿等[11-12]。受经济发展条件、资源禀赋的制约,不同区域和微观主体对补偿方式的需求也会呈现出多元化特征。李广东等[13-16]通过典型地区实地调研分析了农户对耕地保护经济补偿机制需求的影响因素,认为农户家庭经济水平、家庭人口数量以及耕地利用比较效益等因素会对耕地保护经济补偿选择意愿产生影响;也有研究表明农户生计分化也会引发耕地保护经济补偿需求的多元化[17-18]:因此根据个体及区域差异,选择适宜的补偿方式有助于耕地保护目标的实现、农户生活及福利水平的提高以及耕地资源的可持续利用。本文以我国试行耕地保护经济补偿较早的典型地区——成都市为例证,通过实地调研获取相关数据,采用多元Logistic模型(Multinomial Logistic ,MNL)分析农户对耕地保护经济补偿方式的选择偏好及影响因素,以期为促进及提升耕地保护经济补偿政策效率提供参考。

1研究区域与数据来源

1.1研究区概况和调研方法

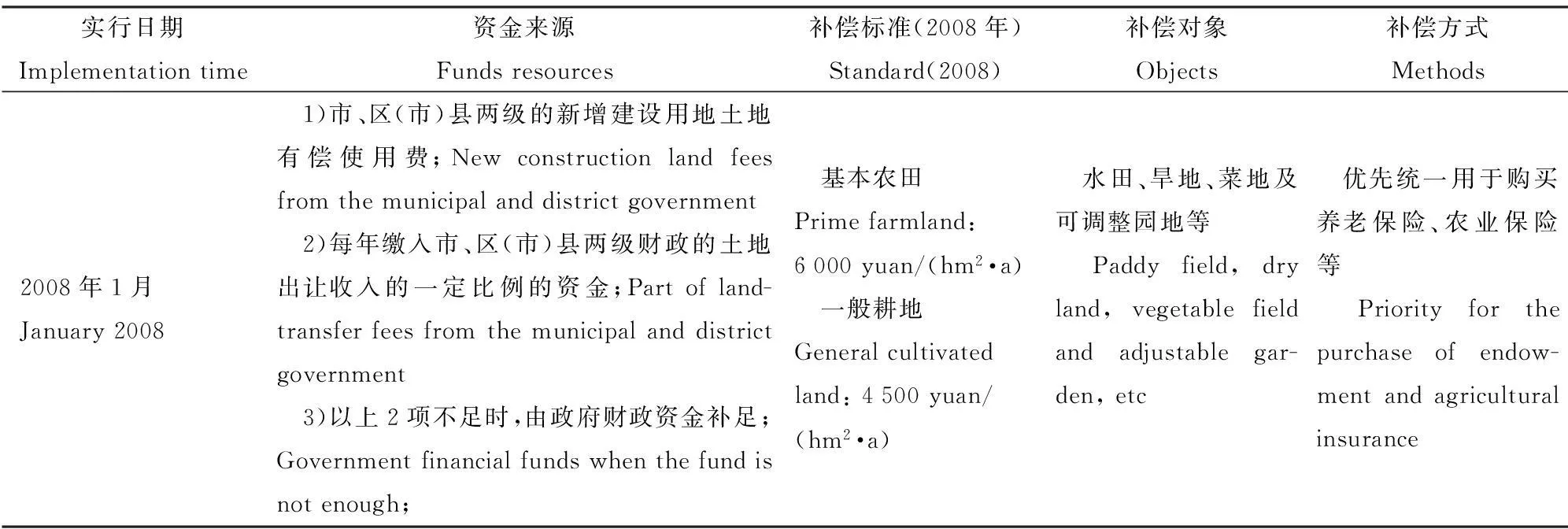

成都市2008年在全国率先试点建立耕地保护基金,探索以统一购买养老保险、农业保险为补偿方式的耕地保护经济补偿制度,具体情况见表1。

为了解当地耕地保护基金政策实施成效,课题组在2012年1月至2月对成都市接受耕地保护基金的农户和村委会干部进行问卷及访谈调研。调研区域涉及双流县、崇州市2个区县3个镇,包括白果村、崇福村、邓公村、合水村、红土村、景山村、鲢鱼村、临江村、三兴村、石鱼村、双坝村、松柏村、桅杆村、文观村、永和村、金马村、寨子社区和舟渡村共18个行政村。调研区域耕地面积为3 772.04 hm2,总人口5万5 882人,人均耕地和户均耕地分别为0.069和0.208 hm2。通过随机抽样调查了223户农民,其中双流县永安镇和金桥镇分别有114份和56份,分别占51.1%和25.1%,崇州市江源镇53份,占23.8%。通过筛选剔除,获得有效问卷192份,有效率86.1%。调研内容主要包括:(1)村庄概况,涉及村庄与城市距离、耕地面积、人口结构以及耕地保护基金发放金额、发放方式等内容;(2)受访农户家庭社会经济特征,包括受访者年龄、性别、文化程度、家庭人口、经济状况、农地经营规模及农业投入产出等;(3)农户对耕地保护基金实施状况评价,包括农户对耕地保护基金政策了解程度、参与状况、满意程度、政策实施初期效应以及农户对耕地保护经济补偿方式的选择偏好。基于此次调研数据,本文主要分析农户对耕地保护经济补偿方式的偏好及影响因素。

表1 成都市耕地保护基金政策简介

1.2样本特征

1.2.1受访农民基本特征受访农民中男性略多,有109人,占56.8%;年龄主要集中在50岁以下和61岁以上,分别占48.4%和30.7%;主要以常年在家务农的农民为主,占75.5%,有村干部经历的占17%;受访农民文化程度偏低,小学及以下文化水平的占55.2%,初中及以上的有86人,占44.8%。

1.2.2农户家庭特征农受访农户中家庭成员常年外出务工的占39.1%,常年有2人及以上家庭成员在外务工的占42.2%。69.3%的农户家庭有养老负担,共133户。家庭毛收入在4万元以上所占比例较高,但家庭净收入分布较为均匀;家庭收入结构差异较大,非农收入所占比例在60%以下农户比例较高,非农收入比重在70%、80%、90%及100%水平上较为分散。

1.2.3农业生产行为特征农业生产多以家庭经营方式为主,土地流转规模较小,家庭经营规模最大的是1.2 hm2,户均耕地经营面积为0.16 hm2,耕地亩均投入产出比为0.25。有土地流转行为的占41.7%,其中转入土地的有14户,占17.5%,土地转出的有66户,占82.5%。61.5%的农户认为目前种地收入水平偏低,仅有38.5%的农户认为种地收入一般或较高。从耕地利用方式分析,69.8%农户以种植粮食作物为主,从事药材、蔬菜等经济作物种植的有58户,占30.2%。

1.2.4农户感知特征农受访农户对农田生态功能感知度较低,但对农田养老保障功能的认同感较高,占78.5%;从农户对耕地保护基金等农业政策的关注度分析,大多数农户对国家农业政策均有一定程度的了解,只有少数农户很少关注和了解耕地保护基金等相关的农业政策,约占24.5%。

2农户参与耕地保护经济补偿的方式选择及偏好

根据成都市耕地保护补偿政策实施特征,将耕地保护经济补偿方式划分为货币补偿、统一购买养老保险、实物补偿、技术(智力)补偿和政策补偿5种。从农民的选择偏好分析,农户对货补偿方式以及购买养老、农业保险补偿方式具有明显的偏好,而对实物补偿、技术智力补偿和政策补偿等其他补偿方式的响应度较低。其中,有47.9%的农户偏好于直接接受货币补偿,39.1%的农户愿意选择将耕地保护基金统一用于购买养老、农业保险作为补偿。而选择实物补偿的共有7户,占3.6%;选择技术智力补偿的共有5户,占2.6%,选择政策补偿方式的共有13户,占6.8%。

3模型构建

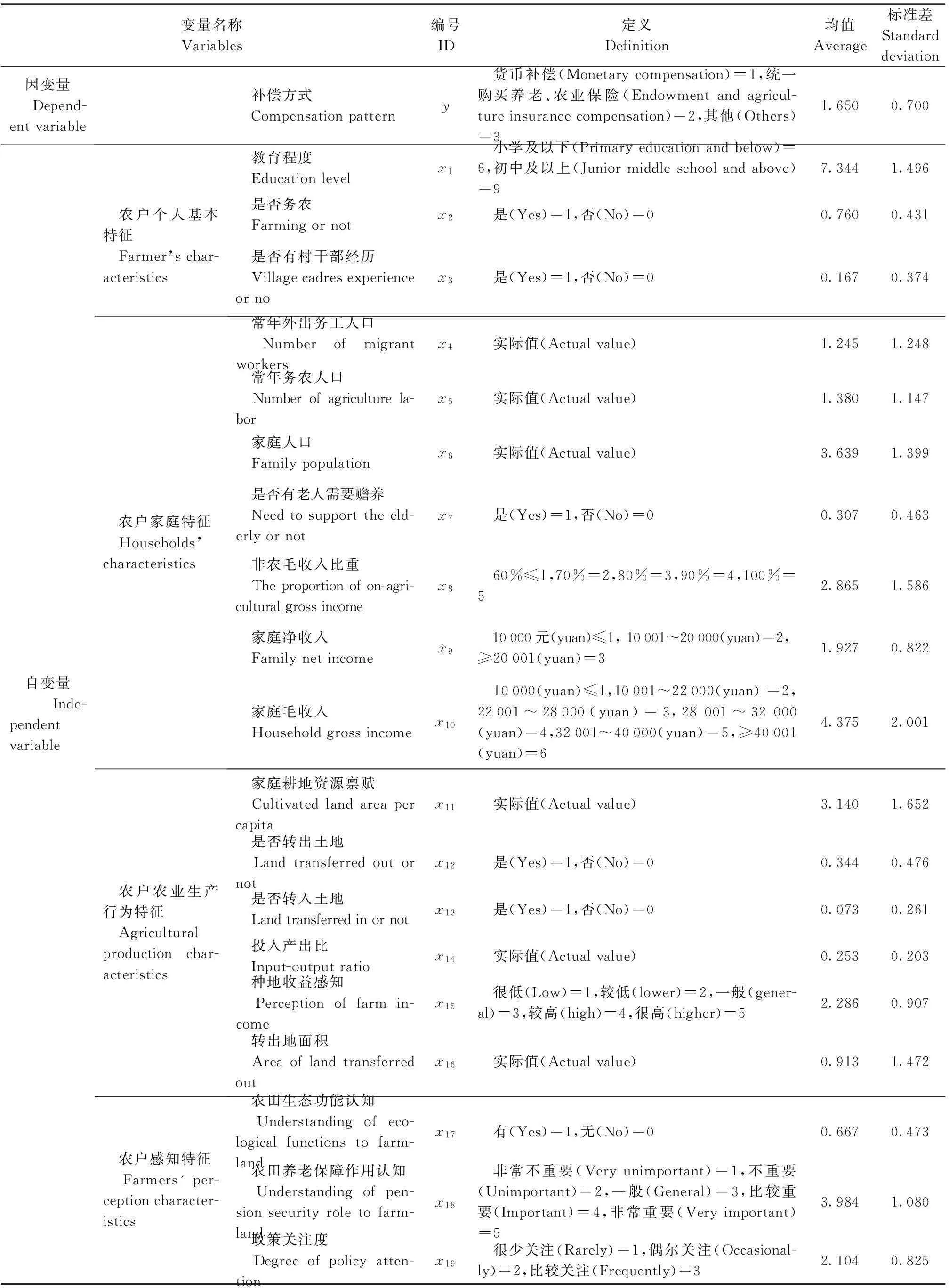

从农户个体特征、家庭特征、农业生产行为特征和感知特征等4方面分析影响农户对耕地保护经济补偿方式选择的因素。农户个体特征主要包括农户受教育程度、是否务农、是否有村干部经历3个变量,其中农户受教育程度主要分为小学及以下和高中及以上2个层次,根据其教育年限分别设置为6和9。家庭特征主要包括家庭常年外出务工人口、常年务农人口、家庭总人口、是否有老人需要赡养、家庭毛收入、非农毛收入比重和家庭净收入7个变量。由于非农毛收入在60%以下样本量较少,因此在变量设置中将非农毛收入比重在60%及以下的设置为1,60%以上的根据其变化梯度,依次设置为2~5级;农户家庭毛收入和净收入水平根据其分布特征,依次设置1~6个等级,变量取值1~6。农业生产行为特征包括家庭耕地资源禀赋、是否转出土地、是否转入土地、转出规模、耕地亩均投入产出比、种地收益感知6个变量,其中耕地亩均投入产出比为亩均投入与亩均产值的比值,农户种地收益感知主要指农户对种地收益的期望,分为很低、较低、一般、较高、很高5个水平,分别取值1~5;农户感知特征主要包括农户对农田生态功能认知程度、对农田养老保障功能认知度和农户对耕地保护经济补偿相关农业政策关注度,分别设置5个等级,变量取值1~5。具体变量定义及设置见表2。

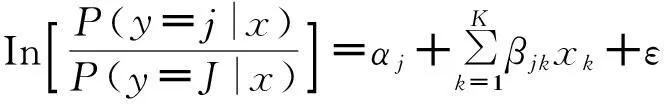

根据农户参与耕地保护经济补偿方式选择偏好以及成都市耕地保护经济补偿政策实际,将农户对耕地保护经济补偿方式选择划分为货币补偿、统一购买养老、农业保险和其他补偿方式3种。采用多元无序Logistic模型(Multinomial Logistic)分析影响农户参与耕地保护经济补偿方式选择偏好的因素,模型形式如下:

(1)

4结果分析

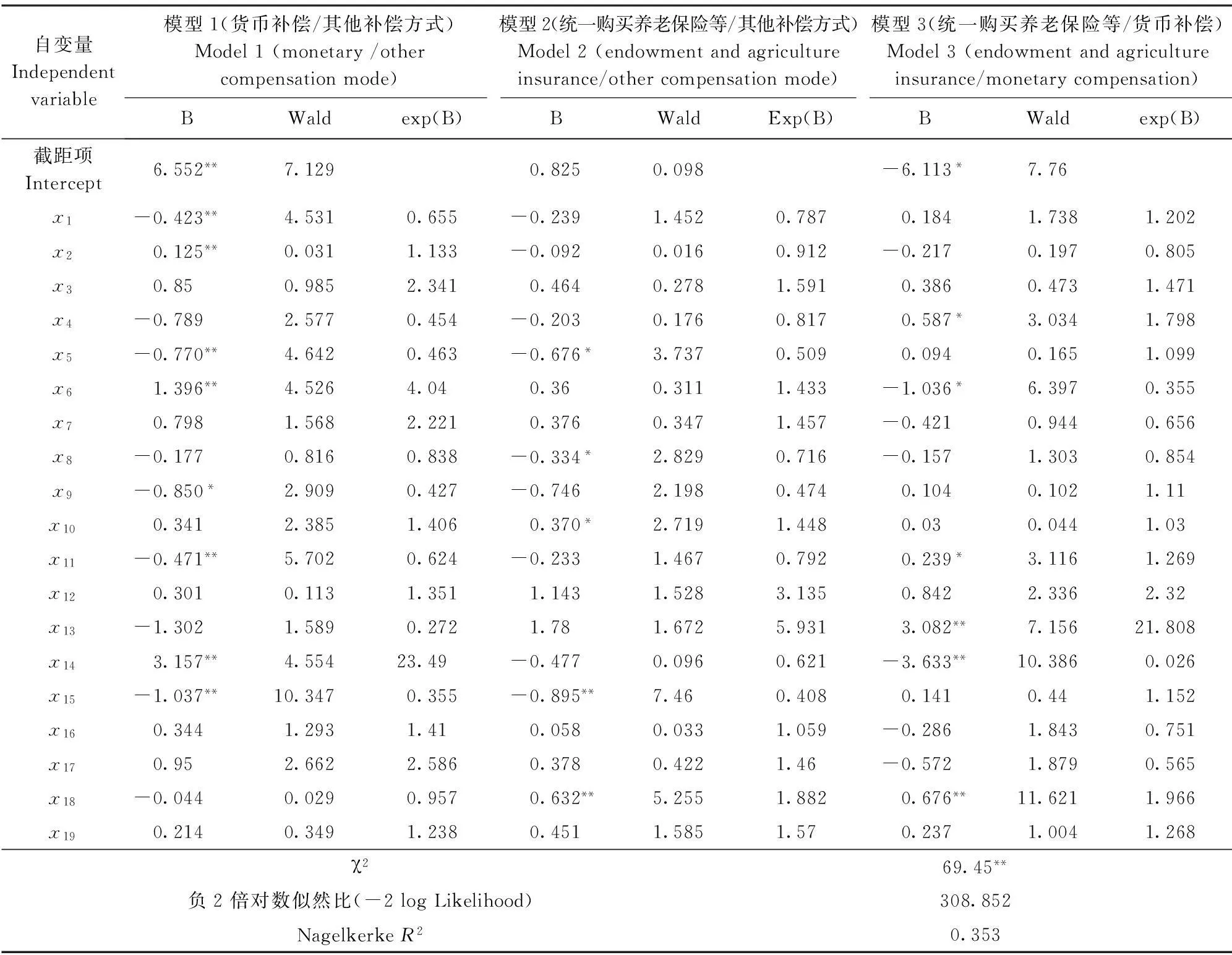

以其他补偿方式为参照,分别建立货币补偿和统一购买养老保险方式相对于其他补偿方式的Logistic回归模型1、2,然后以货币补偿方式为参照,建立统一购买养老、农业保险补偿方式相对于货币补偿方式的回归模型3。应用统计软件Spss7.0中的多项Logistic回归模块模型各参数进行估计,模型χ2值为69.45,通过5%显著性检验,说明模型通过显著性检验,负2倍对数似然比为308.852,伪决策系数(Nagelkerke)R2=0.353,说明模型具有一定的解释能力,各变量参数估计结果如表3所示。

4.1农户个体特征对参与耕地保护经济补偿方式选择的影响

从模型回归结果分析:在模型1中,受访农民受教育程度和是否务农均通过了5%显著性检验,其中教育程度回归系数为负,exp(β)值小于1,说明随着农户受教育水平的提高,其越倾向于选择实物补偿、政策补偿等其他补偿方式;农户是否务农,变量回归系数为正,exp(β)值大于1,说明常年以务农为主的农户更愿意选择较为方便快捷的货币补偿方式。在模型2中,农户个体特征均未通过显著性检验,说明相对于其他补偿方式而言,农户个体特征对农户是否选择统一购买养老保险补偿方式影响不显著。模型3中,农户个体特征均未通过显著性检验,说明相对于货币补偿方式,农户个体特征对农户是否选择统一购买养老保险政策影响不显著。可以看出,农户个体特征对农户参与耕地保护经济补偿方式选择偏好的影响主要体现对货币补偿方式和其他补偿方式的选择差异上。其中农户受教育程度不同和农户是否务农对其参与耕地保护经济补偿方式的选择具有显著影响,农户受教育水平越高,其对货币补偿方式的选择偏好较低,对实物补偿、技术智力补偿和政策补偿等其他补偿方式选择偏好较高,而长期务农的农户更倾向于选择接受货币补偿方式。

表2 模型变量定义

表3 农户参与耕地保护经济补偿的方式选择影响因素的多元Logistic模型回归结果

注:**和*分别表示估计系数在5%和10%的水平下显著。Note:**and*represent that the estimated coefficient is significant at 5%, 10% significance level, respectively.

4.2农户家庭特征对参与耕地保护经济补偿方式选择的影响

模型1中,常年务农人口数量、家庭总人口均通过了5%显著性检验,其中家庭总人口回归系数为正,家庭务农人口数量系数为负。说明家庭人口结构较为复杂,家庭面临的经济压力越大并且伴随着有较大的养老负担,因此更愿意选择较为方便快捷能够直接产生经济效益的货币补偿方式;农户家庭年净收入也通过了10%显著性检验,回归系数为-0.85,exp(β)<1,说明家庭纯收入水平对农户参与耕地保护经济补偿方式的选择具有显著的影响,其中家庭年纯收入较高的农户更倾向于选择非现金类的其他补偿方式。模型2中,家庭务农人数、家庭毛收入和非农毛收入所占比例通过了10%显著性检验,回归系数分别为-0.676、0.37和-0.334,说明家庭毛收入水平较高的农户更偏好于选择其他补偿方式,家庭非农收入比例越高且务农人口越多,农户选择其他补偿方式的可能性越大。模型3中,常年外出务工人口和家庭总人口均通过了10%显著性检验。其中:常年外出务工人口回归系数为正,说明相对于货币补偿方式,家庭外出务工人口数较多的农户更偏好于选择统一购买养老保险补偿方式;家庭总人口回归系数为负,说明家庭总人口越多,其更加倾向于接受直接的货币补偿。总体来看,家庭特征差异对农户参与耕地保护经济补偿方式的选择影响主要体现在农户家庭人口数、家庭务农人数、外出务工人数、家庭收入水平和家非农收入所占比重等方面,并且这些因素只对农户选择货币补偿方式和统一购买养老保险补偿方式具有较大的影响,而对农户选择其他补偿方式的影响不显著。

4.3农业生产行为特征对参与耕地保护经济补偿方式选择的影响

农业生产行为特征主要包括家庭承包地面积、是否有土地流转行为、土地流转规模、单位耕地面积投入产出比和种地收益感知5类因素。模型1中家庭承包地面积、投入产出比和种地收益感知均通过5%显著性检验,其中投入产出比回归系数为3.157,exp(β)值>1,农户种地收益感知回归系数为负,说明种地收益越低,农户更偏好于选择能够带来直接经济效益的货币补偿补偿方式。模型2中种地收益感知通过了5%显著性检验,回归系数为-0.895,说明与统一购买养老保险补偿方式相比较,种地收益期望较高的农户选择其他补偿方式的可能性越大。模型3中家庭承包地面积、是否有土地转入行为和耕地亩均投入产出比3个因素通过5%显著性检验,其中承包地面积和是否有土地转入行为回归系数为正,说明相对于货币补偿方式,家庭经营规模越大,亩均耕地投入产出比较高的农户选择统一购买养老保险作补偿的可能性越大。综合分析,农业生产行为特征对农户参与耕地保护经济补偿方式选择偏好的影响主要表现在农户家庭经营规模、投入产出比和农户种地收益期望3类因素,其中农户家庭经营规模较大且农户种地期望较高的农户,更加偏好于选择统一购买养老保险补偿方式,而种地收益较低的农户偏好于选择能直接产生经济效益的货币补偿方式。

4.4农户感知特征对耕地保护经济补偿方式选择的影响

农户感知特征主要包括农户对农田生态功能和社会保障功能的认同度、对耕地保护经济补偿等农业政策关注度和对农田养老保障功能认知度。模型1中,农户对农田生态功能认知度、农田养老保障功能认知度和对耕地保护经济补偿等农业政策关注度均未通过显著性检验,说明这3种因素对农户选择货币补偿和其他补偿方式偏好没有显著性的影响。模型2和模型3中,只有农户对农田养老保障功能的认知程度通过5%显著性检验,回归系数均为正说明相对于货币补偿和其他补偿方式而言,农户对农田养老保障功能认知度越高,更偏好于选择统一购买养老保险补偿方式,而农户对耕地保护经济补偿等农业政策关注度和农户对农田生态功能认知度对农户选择其他补偿方式影响不显著,说明农户对耕地保护经济补偿方式的选择主要是基于其家庭内部条件的考虑,而外部政策环境变化对其选择偏好的影响不显著。

5结论与讨论

以我国率先试行耕地保护基金的成都市为实证,通过实地调研及访谈,分析成都市农户参与耕地保护经济补偿的方式选择响应、偏好差异及影响因素,得出以下主要结论:

1)农户对现有的形式简单、便捷的货币补偿方式和具有保障功能的统一购买养老保险的补偿方式满意度较高,二者的选择偏好高于其他补偿方式,分别占47.4%和39.6%。从资源配置最优化角度分析,研究区户均耕地仅0.208 hm2,农户平均所得到的耕地保护经济补偿金额仅1 000元左右,直接货币补偿政策效力有限,很难走出“补少不起作用,补多没有来源”困局[22];因此,成都市将耕地保护基金同农村养老保障体系的建设相结合充分发挥了有限资源利用效益最大化,实现的资源的最优配置。

2)农户兼业程度越高和家庭收入水平越高的农户更倾向于选择统一购买养老、农业保险或政策、智力补偿等非货币类补偿方式,而以务农为主且家庭收入水平较低的农户更愿意接受货币补偿方式。家庭经济水平与补偿方式的选择响应结果是农户在现有经济水平约束下的不同需求层次反映,家庭收入水平较高的农户其需求已经超越最初的货币需求而转向更高层次个人发展型需求,在耕地保护经济补偿方式选择上表现为对统一购买养老、农业保险等其他非货币补偿方式的强烈偏好。农户兼业程度与补偿方式的选择响应反映了区域经济发展水平对补偿方式的影响,在经济发展水平较高的城市周边地区和城乡结合部等区域,非农就业机会远高于城市边缘地区和经济发展水平较为落后的地区,农户更倾向接受非货币类补偿方式。有土地流转行为的农户更倾向于选择统一购买养老保险等社会保障补偿方式。在我国农业现代化进程中,土地流转逐渐成为农村经济改革的主要方向。随着土地流转的实施,农户失去对耕地的经营权,耕地养老保障功能也随之丧失,因此农户更愿意通过购买养老保险补偿方式作为对耕地养老保障功能的替代。

3)不同地区在资源禀赋、经济发展水平以及农地流转规模等因素约束下,补偿方式的选择难以实现统一化,“一刀切”的补偿方式必然导致政策执行效率的降低与资源配置的低效化。从完善耕地保护经济补偿机制设计角度分析,在耕地保护经济补偿方式选择中,可将区域经济发展水平、农业生产特征、农村劳动力结构以及土地流转规模等因素纳入政策考虑范畴,将不同的经济补偿方式组合使用,实现耕地保护经济补偿方式的多元化,如“农村社会保障+货币补偿”“项目建设性投入+货币补偿等”[23],这样既可降低政策执行阻力,也能够实现有限资源最优配置。成都经验表明,在当前农村社会保障体系尚不健全以及土地大规模流转背景下,将耕地保护经济补偿机制与农村社会保障体系建立相融合,是耕地保护和农村社会保障体系建立的双赢选择,也实现了有限资源的最优化配置。

参考文献6

[1]姜广辉,孔祥斌, 张凤荣,等. 耕地保护经济补偿机制分析[J]. 中国土地科学,2009,23(7):24-27

[2]国土资源部,国家统计局.关于第二次全国土地调查主要数据成果的公报[EB/OL].(2013-12-01)[2013-12-30]. http:∥www.mlr.gov.cn/zwgk/zytz/201312/t20131230_1298865.html

[3]环境保护部.环境保护部和国土资源部发布全国土壤污染状况调查公报[EB/OL]. (2014-04-01)[2014-04-17]. http:∥www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/qt/201404/t20140417_270670.html

[4]周小平,柴铎, 卢艳霞,等. 耕地保护补偿的经济学解释[J]. 中国土地科学, 2010,24(10):30-35

[5]赵凯. 论“三级三循环”耕地保护利益补偿模式的构建[J]. 中国人口·资源与环境,2012,22(7):120-121

[6]Van Rensburg T M,Murphy E,Rocks P.Commonage land and farmer uptake of the rural environment protection scheme in Ireland[J].Land Use Policy,2009,26(2):345-355

[7]Duke J M,Borchers A M,Johnston R J,et al.Sustainable agricultural management contracts: Using choice experiments to estimate the benefits of land preservation and conservation practices[J].Ecological Economics, 2012, 74: 95-103

[8]Ribaudo M O,Hoag D L,Smith M E,et al.Environmental indices and the politics of the Conservation Reserve Program[J].Ecological Indicators,2001,1(1):11-20

[9]Ozanne A, Hogan T, Colman D. Moral hazard, risk aversion and compliance monitoring in agri-environmental policy[J]. European Review of Agricultural Economics, 2001, 28(3): 329-348

[10] 杨欣,蔡银莺. 国内外农田生态补偿的方式及其选择[J].中国人口·资源与环境,2011,21(12):472-476

[11] 赵凯. 论“三级三循环”耕地保护利益补偿模式的构建[J]. 中国人口·资源与环境,2012,22(07):124-125.

[12] 徐中民,李兴文,赵雪雁,等.甘肃省典型地区生态补偿机制研究[M].北京:中国财政经济出版社,2011:41-43

[13] 李广东. 微观主体行为差异下的耕地保护经济补偿机制构建:三峡生态脆弱区的实证分析[D].重庆:西南大学,2011:26-29

[14] 李广东, 邱道持, 王平, 等. 基于忠县农户调查的耕地保护经济补偿机制需求分析[J]. 中国土地科学, 2010,24(9):33-39

[15] 赵雪雁,董霞,范君君,等. 甘南黄河水源补给区生态补偿方式的选择[J]. 冰川冻土,2010,32(1):204-210

[16] 陈志刚,黄贤金,卢艳霞,等. 农户耕地保护补偿意愿及其影响机理研究[J]. 中国土地科学,2009,23(6):20-25

[17] Li G, Fang C, Qiu D, et al. Impact of farmer households’ livelihood assets on their options of economic compensation patterns for cultivated land protection[J]. Journal of Geographical Sciences, 2014, 24(2): 331-348

[18] 王安涛,吴郁玲.农户耕地保护补偿意愿的影响因素研究[J]. 国土资源科技管理, 2013, 30(1):79-83

[19] 彭长生. 城市化进程中农民迁居选择行为研究:基于多元Logistic模型的实证研究[J]. 农业技术经济,2013(3):15-25

[20] 郭新宇, 薛建良. 农民工住房选择及其影响因素分析[J]. 农业技术经济,2011(12):87-93

[21] 龙开胜,刘澄宇, 陈利根. 农民接受闲置宅基地治理方式的意愿及影响因素[J]. 中国人口· 资源与环境, 2012,22(9):83-89

[22] 卢艳霞,高魏,韩立. 典型地区耕地保护补偿实践述评[J]. 中国土地科学,2011,25(7):9-12

[23] 王冬银. 城市化进程中耕地保护经济补偿模式研究[D].重庆:西南大学,2013:164-166

(责任编辑:程云郭雪芳)

Farmers’ selection response to the economic compensation

pattern for the cultivated land preservation scheme:

A case study of Chengdu City

Luo Cheng,Cai Yinying,Zhu Lanlan

(College of Public Administration, Huazhong Agricultural University, 430070, Wuhan, China)

Abstract:The selection of compensation pattern is one of the most important processes in the design of economic compensation for cultivated land preservation mechanism, which would also contribute to the achievement of cultivated land preservation and the sustainability of the project.On the other hand, from the perspective of farmers in the project area, the selection of compensation pattern would bring important impact on their enthusiasm of agricultural production activities and the improvement of welfare. Besides, from a national perspective, as a typical pilot area of economic compensation for cultivated land preservation in China, Chengdu’s experience in economic compensation for cultivated land preservation would exert important significance for the promotion of this scheme in other areas. So, through the research of farmers’ reaction to the policy in Chengdu, we can provide a reference for improving the efficiency of economic compensation for cultivated land preservation scheme. In this paper, based on the investigation of 223 households in Shuangliu and Congzhou areas, two important districts in central Chengdu, the multinomial logistic model (MNL) was used to analyze the preference and the factors of farmers’ behavior when they participated in the economic compensation for cultivated land preservation scheme, and farmers’ characteristics, households’ characteristics, agricultural production characteristics and farmers’ perception characteristics were chosen as four main independent variables to measure the degree of influence on the compensation pattern. The conclusions are as follows: 1) Farmers have a strong preference for the monetary compensation and endowment or agricultural insurance compensation, which account for 47.4% and 39.6% of the total samples respectively, because they think these two patterns are more convenient and securer than other patterns. Comparatively, the inclination to other patterns is relatively weak, such as the material compensation, technological (intelligence) compensation, policy compensation and so on, which only accounts for 13% of all the samples. 2) The multinomial logistic model result shows that, farmers’ selection preference changes with the attribute of their educational level, age, economic conditions, agricultural production characteristics and their perception for the scheme. Other factors such as the population structure, number of farming and off-farm labors, arable land size, economics and the proportion of non-agricultural income all have significant influence on the selection of compensation pattern. However, farmers’ perception for agricultural policy and their understanding of farmland ecological function are not significant in the model. 3) Farmers’ features of land transfer have important effects on the choice of compensation pattern. That is to say, farmers, who are involved in land transfer, have a stronger preference to the endowment insurance compensation pattern, for the reason that they think endowment insurance compensation pattern is more sustainable and affordable when they get old.

Keywords:cultivated land preservation; economic compensation; pattern selection; multinomial logistic model; Chengdu City

通信作者†简介: 蔡银莺(1979—),博士,教授。主要研究方向:土地资源经济与管理。E-mail:caiyinying@mail.hzau.edu.cn

作者简介:第一 罗成(1989—),硕士研究生。主要研究方向:土地资源经济与管理。E-mail:lc2151@163.com

收稿日期:2014-12-01修回日期: 2015-09-08

中图分类号:F301.21

文献标志码:A

文章编号:1672-3007(2015)06-0125-08