中小学教师胜任力迫选式测验的编制及应用*

中小学教师胜任力迫选式测验的编制及应用*

尚晓东1,沙鹏1,石文典2

(1.宁夏大学教育学院,银川 750021;2.上海师范大学教育学院,上海 200234)

摘要:在文献追踪和关键事件访谈的基础上,采用迫选法编制了中小学教师胜任力迫选式测验,并应用该测验对482名中小学教师做了研究,结果表明:(1)中小学教师胜任力迫选式测验具有较好的信度和效度。(2)中小学教师胜任特征由宜人性、爱学生、爱教育、素养四个因子构成,这四个因子能够解释总变异的53.16%。(3)目前宁夏在岗中小学教师胜任力的整体水平尚可,个人素养和对教育事业的感情尤其需要加强。(4)在各种影响因素中,教龄对中小学教师胜任力水平影响较大。随着执教时间的增加,其胜任力水平会逐渐提高;小学教师在素养维度上的得分显著高于高中教师,但不同学科和学历的教师之间胜任力水平没有差异。结论:编制的中小学教师胜任力测验符合心理测量学的要求,能够作为测量中小学教师胜任特征的工具加以使用。

关键词:中小学教师;胜任力;迫选式测验;鉴别力

1问题提出

胜任力研究的关键在于关注那些能将绩效高者与绩效平平者区分开来的特征,国内外对胜任力的研究最为广泛的应用领域是对管理胜任力模型的建构(Chong,2013;Lee,Kim,& Lee,2011)。除管理领域外,胜任力研究还涉及到医生(Lurie,Mooney,& Lyness,2009;Samuel et al.,2011)等职业。

有关教师胜任力的研究起源于对教师个人特征如教师素质或品质的研究。随着研究的不断深入,模型的构建成为研究的重点和热点(韩曼茹,杨继平,2006;Murphy,Delli,& Edwards,2004;Selvaratnam,2011;王沛,陈淑娟,2008)。

纵观以往教师胜任力的研究,不同研究结果之间常常存在较大的差异和分歧,人们很难据此指导教师培训或选拔工作。究其原因,可能与研究者所采用的方法和过程有关。文献检索发现,研究者大都采用了行为事件访谈(林日团,莫雷,王瑞明,李锦萍,2007;徐建平,张厚粲,2006)或自评式问卷(Mullola1 et al.,2012),或者两种方法同时使用(王智,张大均,2011),有的研究甚至在行为事件访谈或自评式问卷的基础上采用了多种方法对教师胜任力进行考察。行为事件访谈因编码差异和操作过程的主观性,其结果往往难以保证客观性和效度,而自评式问卷虽然容易执行与评分,但容易以社会期许来回答,结果很难保证客观。此外,有关胜任力的问卷大多比较冗长,如徐建平编制的《教师胜任力测验》共50个项目,9个维度。

迫选式测验的原理是将一系列社会赞许性水平相同,能够反映不同绩效水平的配对的行为陈述放在一起,让被考核者选择其中符合实际表现的陈述。在测验中每对陈述的偏向性和鉴别力都已很好地配对,每对陈述有着相同的偏向性水平,以确保人们能公平地评价和接受,每两个陈述中有一个与好的业绩更紧密地相关。与 Likert 式的自评量表相比较,迫选式测验能最大限度地减少评价中的主观偏向,并提供对评定项目的真实价值的更有效的指标,而且能较好地避免社会赞许效应,且容易执行与评分。人们熟知的一些常用的测量工具往往就采用迫选式方法,如爱德华个人偏好量表等。

为了有效克服胜任力测验项目的社会赞许性和项目编制过程的主观性等不足,探索教师胜任特征的可操作性更强的测量方法,研究以中小学教师为对象,通过编制中小学教师胜任力迫选式测验,探察中小学教师胜任力的发展水平及特点,为教育部门在教师的招聘与选拔等人力资源管理工作提供本土化的工具。

2测验的编制过程

2.1项目的收集与筛选

按下列标准选取优秀教师为被试:(1)曾荣获省市级及以上教学能手、优秀教师、特级教师、模范教师、先进工作者、骨干教师等称号的在岗教师。(2)近五年来所在学校教师人数超过40人。11名被试中男8人,女3人;专科2人,本科9人;平均年龄39.18岁,平均教龄20.36年。

采用关键事件访谈法对11名被试进行个别访谈,请被试分别描述在工作中三件最成功或最不成功的事件,并详细描述:“每件事情的经过是怎样的?您是怎样处理问题的?事情的结果是怎样的?得到这样结果的原因是什么?”。同时让其对“优秀中小学教师应具有哪些特点?或在您接触过的中小学教师中,您认为哪一位最优秀?”等进行说明。实际访谈时间在34~71分钟。

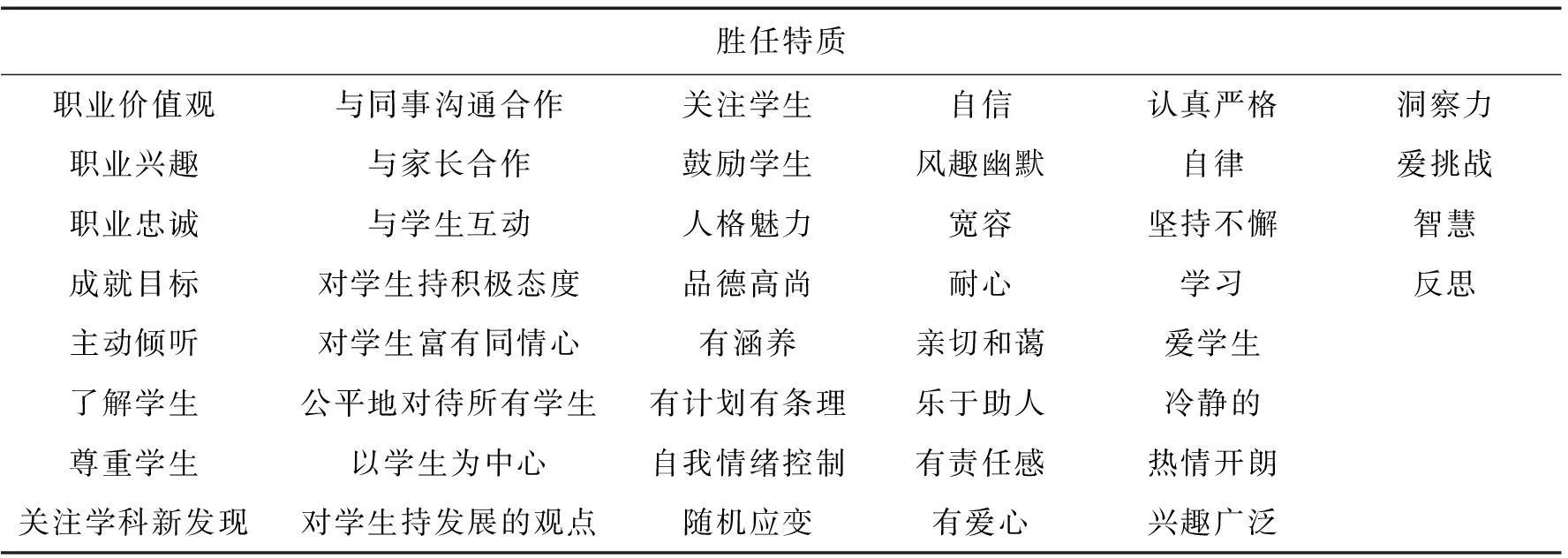

通过访谈得到76个关键事件,从中抽取出44个特征词(见表1),每个特征词对应1~4个行为陈述,共选取139个陈述作为备选的靶子陈述。

表1 访谈得到的优秀教师胜任特征集合

从“大五”人格问卷、华人工作相关人格量表等测验中选取77个偏正性的陈述作为干扰陈述。把备选的靶子陈述和干扰陈述打乱顺序重新排列,形成由216个项目组成的《中小学教师胜任力陈述问卷》。

2.2初试问卷项目匹配

选取中小学优秀教师42名(平均年龄41.24±4.88岁,平均教龄20.08±4.85年;男16人,女21人;小学9人,初中15人,高中13人),请被试分别在两个同样的5点量表(1=完全不符合,5=完全符合)上评价每个陈述在多大程度上与优秀或绩差教师的行为相符合,每个被试对两个版本进行独立评定,收回39套问卷。剔除不完整作答等无效问卷,最终保留37套有效问卷。

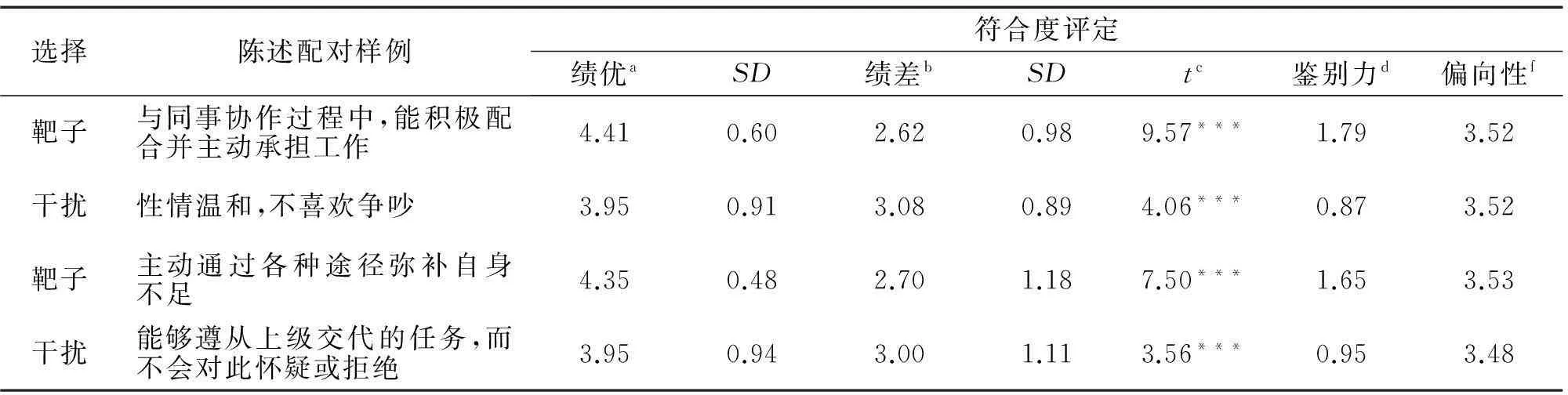

计算每个陈述对绩优和绩差教师的符合度的差值和平均数为该陈述的鉴别力指数和偏向性指数,并对每个陈述在绩优和绩差教师上的符合度进行t检验(见表2),所有备选的靶子陈述其t检验都显著。

表2 中小学教师胜任力迫选式测验的陈述配对样例及其鉴别力和偏向性指数

注:a绩优:被试对陈述与绩优教师的符合程度评价的平均数;b绩差:被试对陈述与绩差教师的符合程度评价的平均数;ct值:为绩优符合度和绩差符合度的t检验;d鉴别度:为每个陈述对绩优和绩差教师符合度的差值;f偏向性:为每个陈述对绩优和绩差教师符合度的均值;***p<0.001。将备选的靶子陈述和备选的干扰陈述按照如下原则进行配对:(1)两个陈述的偏向性指数接近。(2)一个陈述的鉴别力分数高于另一个1分左右。(3)两个陈述在意义上没有相似性或关联性。

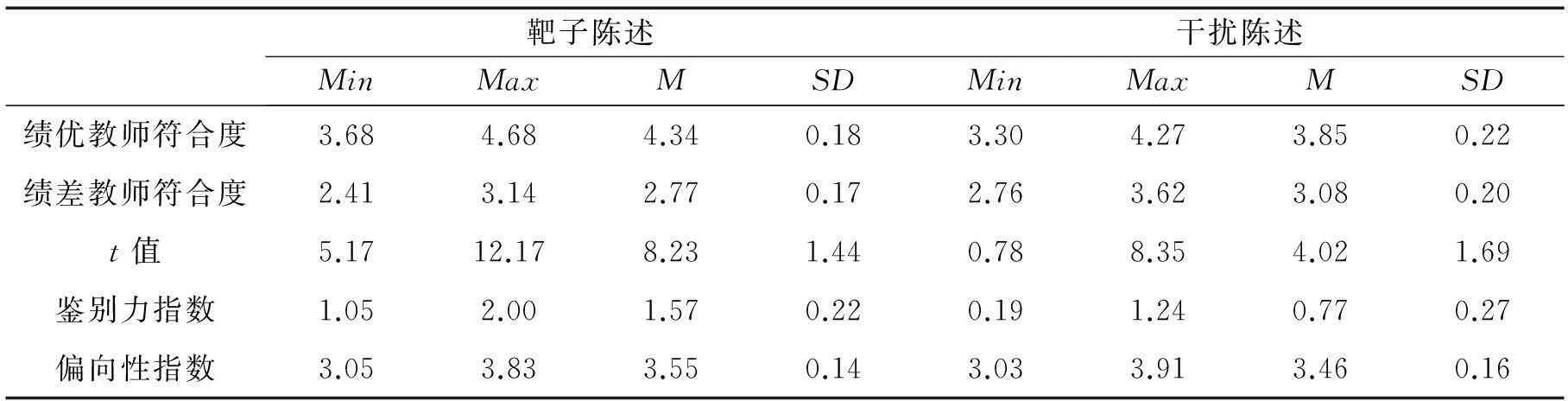

由于备选的靶子陈述多于备选的干扰陈述,且14个靶子陈述的鉴别力指数并不高,所以将这14个备选靶子陈述转为备选干扰陈述使用,例如“总是把学校的利益放到最重要的位置”。通过配对,共形成57对陈述,其中靶子陈述全部选自访谈得到的备选靶子陈述,干扰陈述中有3个选自鉴别力较低的备选靶子陈述。57对陈述的鉴别力分数之差在0.70~1.25之间(M=0.79,SD=0.11),偏向性指数的平均差为0.09(SD=0.16)(见表3)。

表3 57对靶子陈述和干扰陈述的鉴别力指数和偏向性指数分布

为了控制测验中每个项目的难易程度,对30名优秀教师和30名普通教师进行预测试,要求被试从每题的两个陈述中选取一个可以代表优秀教师的陈述。根据测试结果,对效果明显比较差的8个配对(多于75%的被试不能正确选择或能够正确选择)进行了修订,最终确定了测验的初始本。

2.3问卷初测

采用方便取样原则,从在岗教师或参加培训的教师中抽取中小学教师400名(平均年龄38.92±6.45岁,平均教龄17.93±6.78年;男102人,女199人;城市105人,农村196人;大专及以下149人,本科及以上152人;语文116人,数学113人,英语34人,理化生22人,其他学科16人;小学191人,初中92人,高中18人;优秀教师85人,普通教师216人),施测问卷初始本,要求被试在配对陈述中选择一个可以代表优秀教师的陈述,收回问卷356份。剔除无效问卷,最终保留301份,有效回收率为75.25%。

以27%为界将被试分为高分组和低分组,分别求高分组和低分组在每个配对项目上的通过率和鉴别度。删除鉴别度小于0.30、与总分相关小于0.30的23个配对项目,对剩余的34对项目进行探索性因素分析。Bartlett 球形检验发现,测验的KMO值为0.789,Bartlett球形检验的值为2144.450,p<0.001,表明适合做探索性因素分析。

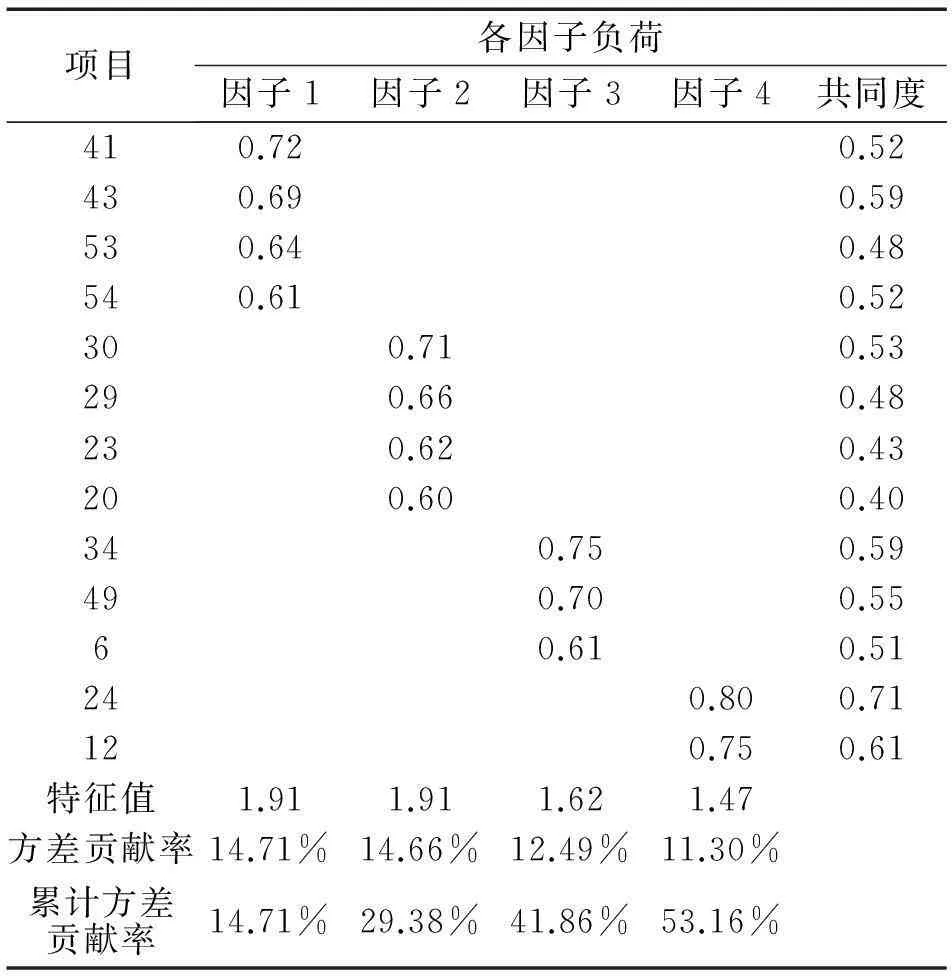

采用主成分分析法和正交旋转对数据进行探索性因素分析,选择特征根大于1,因子载荷在0.40以上的题目,通过多次因子旋转,删除载荷小于0.40、双载荷的项目19对,难以命名的项目2对,最后形成由13个配对项目构成《中小学教师胜任力迫选式测验》(见表4)。

表4 中小学教师胜任力迫选式测验的探索性因素分析结果

3测验的效度和信度检验

采用随机取样原则,从在岗教师或正在参加培训的教师中抽取308名被试对问卷进行正式施测,有效样本219名。其中,小学教师124人,初中62人,高中33人;女142人,男77人;大专及以下97人,本科及以上122人;城市95人,农村124人;语文66人,数学85人,英语30人,理化生16人,其他学科22人;优秀教师65人,普通教师154人;年龄23~59岁,平均38.74±6.95岁;教龄1~40年,平均17.40±7.50年。

3.1中小学教师胜任力迫选式测验的效度

3.1.1测验的结构效度

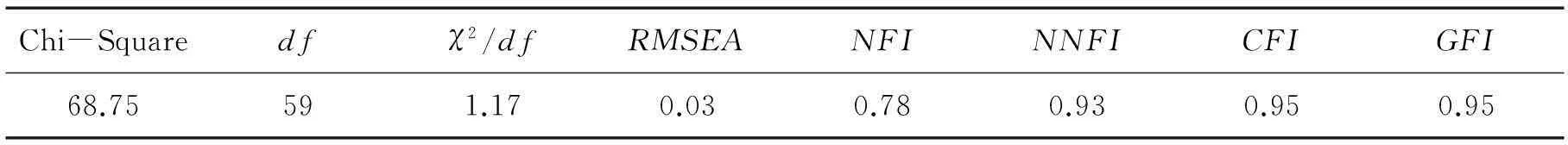

将正式施测的219份数据进行验证性因素分析。结果表明(见表5),各项拟合指数都达到可以接受的水平(结构模型见图1)。

表5 中小学教师胜任力迫选式测验验证性因素分析的拟合指数

图1 中小学教师胜任力迫选式测验的结构模型示意图

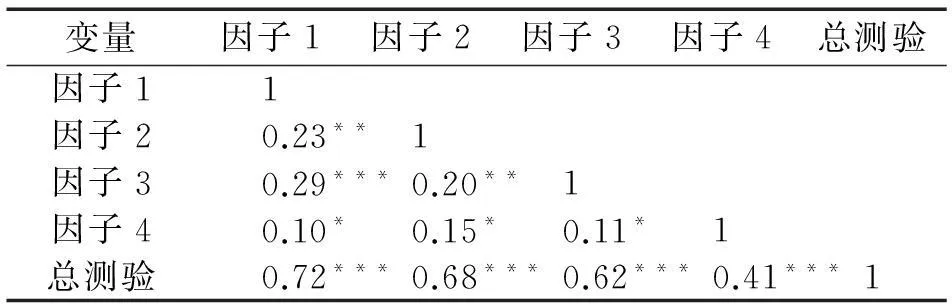

为了进一步验证测验的结构效度,对数据进行相关分析(见表6)。测验各维度间的相关在0.10~0.29之间,维度与总分的相关在0.41~0.72之间。

表6 测验各维度间以及维度与总分间的相关

注:*p<0.05,***p<0.001。

3.1.2测验的内容效度

由于对胜任力有明确的界定,且测验的项目来源于文献追踪和对关键事件的访谈,并通过优秀教师的评定选取偏向性指数接近、鉴别力指数差值在1分左右,且意义上没有相似性或关联性的陈述进行配对;项目经过反复审查、修改、筛选,从而保证了测验的项目与内容具有较好的代表性,能较为准确地反映中小学教师的胜任力,因此内容效度较好。

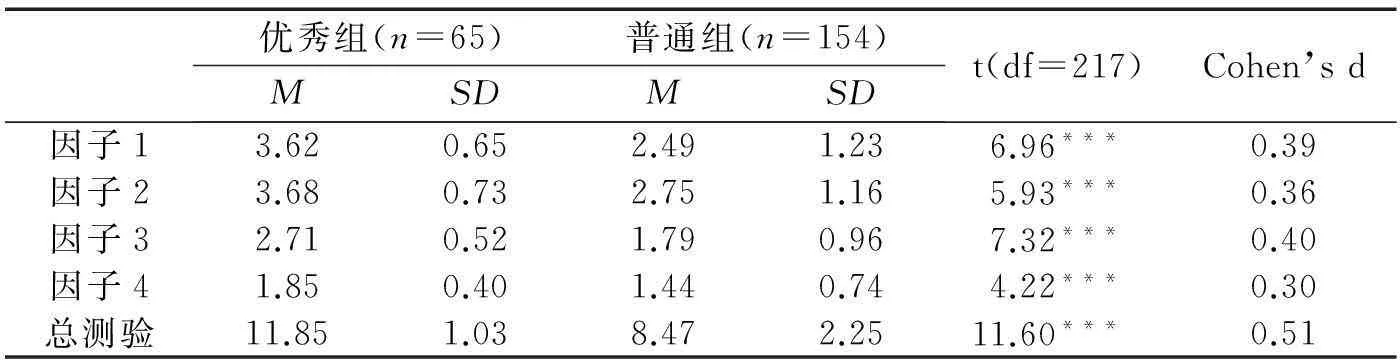

3.1.3测验的实证效度

采用差异被试比较考察测验的实证效度。根据对“你是否为全国或省市级骨干教师/教学能手/特级教师/优秀教师/模范教师”这一问题的回答结果作为校标取样的依据,把被试分为优秀绩效组和普通绩效组以比较两组在每一维度上的得分和测验总分的差异(表7)。结果表明,优秀教师在各维度及测验总分上与普通教师之间存在显著的统计学差异。

表7 优秀绩效组和普通绩效组在各测验分数上的差异

注:***p<0.001

3.2中小学教师胜任力迫选式测验的信度

测验各维度及总测验的内部一致性信度和分半信度见表8。

表8 中小学教师胜任力迫选式测验的

3.3中小学教师胜任力的因子命名

根据测验项目的具体内容对各个因子进行命名。因子1中的项目涉及的是语言趣味性、智慧、人格魅力和兴趣广泛等特质,将其命名为宜人性。因子2中包含的4个项目都与关爱学生有关,如对良好学习氛围的创造、鼓励学生、平等对待学生等,将其命名为爱学生。因子3的3个项目均涉及对教育事业的热爱和兴趣,将其命名为爱教育。因子4包括2个项目,分别是有涵养和具有发展的眼光,体现了教师的素养,将其命名为素养。

4在岗中小学教师胜任力发展水平及特点

为了进一步验证测验,并了解宁夏中小学教师胜任力发展水平及其特点,采用随机取样,从在岗教师或参加各类培训的教师中抽取中小学教师750名,对问卷进行施测,收回672份。剔除无效问卷,最终保留482份。其中,小学教师163人,初中158人,高中161人;女318人,男164人;大专及以下113人,本科及以上369人;城市350人,农村132人;语文140人,数学137人,英语61人,理化生50人,政史地42人,其他学科52人;优秀教师153人,普通教师329人;平均年龄37.46±7.44岁;平均教龄15.55±8.09年。

4.1中小学教师胜任力发展的总体水平

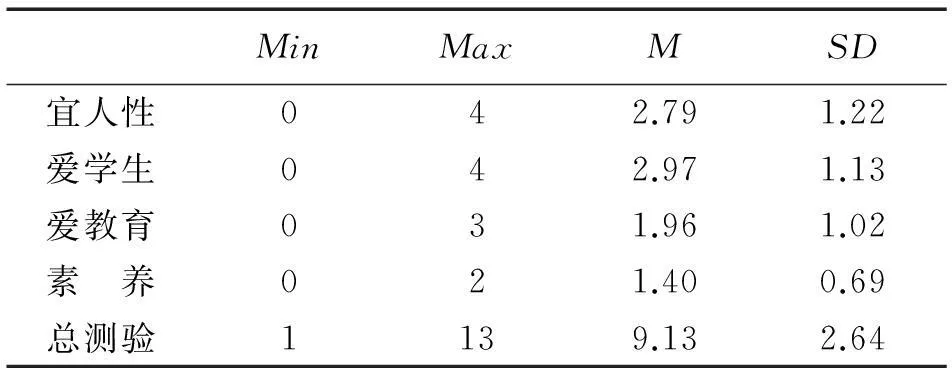

整个测验及各维度得分的描述性统计结果见表9。

表9 中小学教师胜任力总体发展水平的描述性统计结果

4.2不同性别、学制、教龄的中小学教师胜任力水平比较

根据教师专业成长发展理论,将教师教龄划分为“0~5、6~10、11~20、21年以上”四个阶段。不同性别、学制、教龄的中小学教师在总测验及各维度上的平均分见表10。

多因素方差分析结果表明,教龄在总测验和宜人性、爱教育、素养三个维度上有显著的主效应,F(3,458)=11.53,p<0.001,η2=0.69;F(3,458)=5.34,p<0.01,η2=038;F(3,458)=9.30,p<0.001,η2=0.60;F(3,458)=4.15,p<0.05,η2=0.47。学制在素养维度上有显著的主效应,F(2,458)=6.63,p<0.01,η2=0.75,但三个因素之间的交互作用均不显著。事后检验发现,0~5年教龄的教师与6~10年、11~20年、21年以上教龄的教师,6~10年、11~20年教龄的教师与21年以上教龄的教师在宜人性、爱教育、素养、总测验上具有显著差异,且教龄越长,总测验及各维度得分越高。

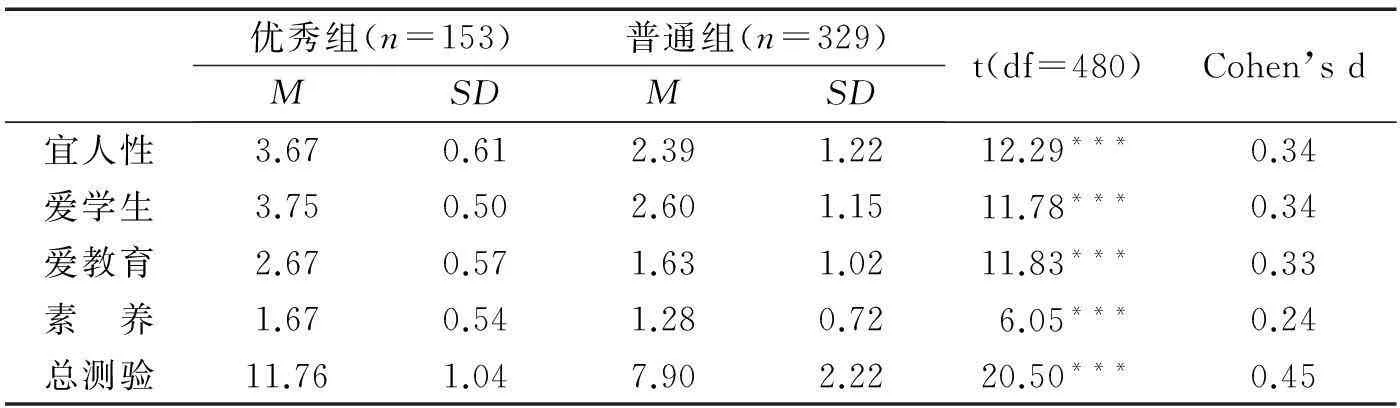

4.3不同绩效的中小学教师胜任力水平比较

对优秀教师与普通教师测验总分及各维度得分进行t检验,结果见表11。

表11 优秀与普通教师测验总分及各维度得分的差异比较

注:***p<0.001

5分析与讨论

5.1中小学教师胜任力迫选式测验的信度和效度分析

通过访谈确立了优秀教师的胜任特征集,统计检验发现,访谈得到的陈述对优秀教师和普通教师的符合度的t检验都显著,证明了研究所建立的胜任特征集是有效的。在此基础上,建立了由13个配对陈述构成的《中小学教师胜任力迫选式测验》,中小学教师胜任特征包括宜人性、爱学生、爱教育、素养四个维度。

在编制测验和绩效考核的过程中,对于社会赞许性效应的控制,通常的做法是增加一个效度量表或数道测谎题来考察被试反应的真实性,但这种做法并不能完全避免社会赞许性的存在。研究采用配对比较的迫选式测验,让被试在两个具有同样的偏好性的配对行为描述中选择一个陈述,而不要求评价项目描述的现象对自己的符合程度,这就使得被试难以通过有意选取一个看上去更好,或者更像优秀教师应该需要的特征来获取高的测验得分,大大降低了被试刻意掩饰自己的倾向,从根本上避免了社会赞许性的问题,使测验结果更加真实。

测验中选用的干扰陈述是从现有测验中选取的,并请优秀教师进行了筛选,而且有意识地保留了那些对非教师和绩差教师迷惑性较大的题目。例如,一般人会觉得教师理所应当是“爱表达”、“贴心的”,而其实这只是一种错误的刻板印象。这样就可以保证测验能够更加有效地将那些真正对教师工作有重要作用的特征挑选出来,并把对教师工作有深刻体会和理解的优秀教师选拔出来。

与目前流行的教师胜任特征测验相比较,研究编制的测验项目数比较适中,完成测验的时间成本小,并且做答方式简单,易于理解和计分,而且能够很好地区分优秀教师和普通教师。总之,编制的测验不仅有效地控制了社会赞许性效应,而且筛选出了真正对优秀中小学教师至关重要的特征,并具有较好的信度和效度,适用于中小学教师的选拔和绩效考核。

5.2中小学教师胜任力总体发展水平分析

从表9可以看出,目前在岗教师整体胜任水平尚可。总体看,被试在那些与教学工作有着直接联系的胜任特征如爱学生、爱教育事业等项目上的得分比较高,但素养分数略低于其他维度分数,其原因可能是由于大部分教师都更看重教师职业的“硬件条件”,相反比较忽视个人素养这类“软件条件”所致。

5.3不同性别、教龄、学制的中小学教师胜任力水平分析

女教师除在个人素养上得分略低于男性外,在其他维度和整个测验上得分均高于男教师,但不存在显著的性别差异,这一结果与传统的观念似乎有出入。传统上,一般认为女性比男性更适于当老师,女性比男性细腻、语言表达能力更强,中小学教师中女性的数量也确实比男性要多得多。事实上,教师职业可能是一个更“中性化”的职业,一个优秀的教师也许是一个双性化特征突出的人,既需要理性思维和阳刚之气,也需要丰富细腻的情感世界。因此,中小学教师胜任特征上不存在显著的性别差异也就不奇怪了。

教师教龄在总测验和宜人性、爱教育两个维度上存在非常显著的主效应,在个人素养维度上存在比较显著的差异,这与以往的研究结果一致。与教龄较短的教师相比,教龄较长的教师在宜人性、爱教育、素养及总测验上得分显著高,尤其是21年以上教龄段与0~5年教龄段之间的差异非常大。这说明,经验对教师来说非常重要。

不同学制教师在素养维度上得分存在非常显著的主效应,小学教师在宜人性、爱教育维度及总测验上的得分普遍高于高中教师。原因可能与教师的工作特点和学生的独立自主能力水平有关。与高中教师相比,小学教师的工作更倾向于关系性,任务难度相对较小,但学生的自主性和自我管理能力水平较低,需要比较突出的耐心和个人特质;相反,由于高中学生的自主性和自我管理能力水平有显著提高,教师的工作更倾向于任务性,而且涉及到升学率等问题,他们更倾向于在自己所教的学科中表现出更优秀的专业水平,以此获得同行、学生的认可,对于其他方面所倾注的精力要少于对学科方面的钻研。

5.4不同绩效的教师胜任力水平比较分析

优秀教师与普通教师在测验总分及各维度上的得分差异都达到非常显著的水平,优秀教师的胜任力显著高于普通教师,这与以往的研究结果一致(Murphyetal.,2004)。这说明中小学教师胜任力迫选式测验的编制,以效标样本的行为作为指标是合理的,而且再次验证了《中小学教师胜任力迫选式测验》的有效性。

6结论

(1)中小学教师胜任力迫选式测验具有较好的信度和效度,能够作为测量中小学教师胜任特征的工具使用。(2)中小学教师胜任特征由宜人性、爱学生、爱教育、素养等四个因子构成,这四个因子能够解释总变异的53.16%。(3)目前宁夏在岗中小学教师胜任力的整体水平尚可,个人素养和对教育事业的感情尤其需要加强。(4)在各种影响因素中,教龄对中小学教师胜任力水平影响较大。随着执教时间的增加,其胜任力水平会逐渐提高。

参考文献

韩蔓如,杨继平.(2006).中学班主任胜任力的初步研究.教育理论与实践,26(l),59-61.

林日团,莫雷,王瑞明,李锦萍.(2007).高校中层管理干部胜任力模型的初步建构.心理科学,30(6),1471-1473.

王沛,陈淑娟.(2008).中小学教师工作胜任特征模型的初步建构.心理科学,31(4),832-835.

王智,张大均.(2011).学校心理健康教育教师胜任特征结构及测量.心理科学,34(2),481-487.

徐建平,张厚粲.(2006).中小学教师胜任力模型:一项行为事件访谈研究.教育研究,(1),57-61.

Chong,E.(2013).Managerial competencies and career advancement:A comparative study of managers in two countries.JournalofBusinessResearch,66(3),345-353.

Lee,T.S.,Kim,D.H.,& Lee,D.W.(2011).A competency model for project construction team and project control team.KSCEJournalofCivilEngineering,15(5),781-792.

Li,L.,& Wang,L.(2007).Development and validation of the salespeople forced choice behavioral style test in the information technology industry.PersonalityandIndividualDifferences,42(1),99-110.

Lurie,S.J.,Mooney,C.J.,& Lyness,J.M.(2009).Measurement of the general competencies of the accreditation council for graduate medical education:A systematic review.AcademicMedicine,84(3),301-309.

Mullola1,S.,Ravaja,N.,Lipsanen,J.,Alatupa,S.,Hintsanen,M.,Jokela,M.,et al.(2012).Gender differences in teachers’ perceptions of students’ temperament,educational competence,and teachability.BritishJournalofEducationalPsychology,82,185-206.

Murphy,P.K.,Delli,L.A.M.,& Edwards,M.N.(2004).The good teacher and good teaching:Comparing beliefs of second-grade students,pre-service teachers,and in-service teachers.TheJournalofExperimentalEducation,72(2),69-92.

Samuel,M.P.,Kerry,M.E.,Lisa,C.R.,Susan,J.S.,Philip,E.E.,Thomas,D.N.,et al.(2011).Core competencies for research training in the clinical pharmaceutical sciences.AmericanJournalofPharmaceuticalEducation,75(2),27.

Selvaratnam,M.(2011).High school physical sciences teachers’ competence in some basic cognitive skills:Research article.SouthAfricanJournalofChemistry,64,231-236.

Development and Application of the Forced Choice Test of Primary and

Middle School Teachers’ Competency

Shang Xiaodong1,Sha Peng1,Shi Wendian2

(1.Education School,Ningxia University,Yinchuan 750021;2.Education School,Shanghai Normal University,Shanghai 200234)

Abstract:There are two obvious weaknesses in tests of primary and middle school teachers’ competency in previous.The first one is that most tests employed self-report method,so it’s difficult to avoid the effect of social desirability;the second one is that there are too many test items,time-consuming,and hard to operate.Based on the literature tracking and behavioral event interview,this study employed forced choice test to primary and middle school teachers’ competency,and there were 482 primary and middle teachers participated in the test.Results:(1)The forced choice test of primary and middle school teachers’ competency showed good reliability and validity.(2)The primary and middle school teachers’ competency was found to be related to 4 factors:agreeableness,love students,love education and cultivating of teachers,which can explain 53.16% of the total variance respectively.(3)Currently,the in-service primary and middle school teachers’ competency is comparatively satisfactory;especially the personal cultivating and the affection to education should be enhanced.(4)Among the factors,the tenure of teachers is the most significant factor to influence the competency level.With the tenure lasts,the teachers’ competency is accordingly developed.The school type has a significant effect on the cultivating of teachers;the score of primary school teachers on dimensions of cultivating are significantly higher than that of high school teachers.The different educational background and disciplines of teachers,however,show no differentiation in competency.Conclusion:the established test is an effective tool to test primary and middle school teachers’ competency,which can be used and widely-promoted.

Key words:primary and middle school teachers;competency;forced choice test;discrimination ability

中图分类号:B841.2

文献标识码:A

文章编号:1003-5184(2015)05-0474-07

通讯作者:石文典,E-mail:swdnx@163.com。

基金项目:*国家自然科学 (31160201)。