早产在全球及我国的流行现状

100700,北京军区总医院妇产科

早产在全球及我国的流行现状

尚丽新

100700,北京军区总医院妇产科

【关键词】早产;流行;现状

【中国图书分类号】R714.21

1900年,美国学者Ransom指出“成千上万的早产儿中,大部分都被埋葬了……对早产儿抢救的努力只是徒劳的”[1]。经过100多年的不懈努力,也得益于20世纪母胎医学,以及医疗设备突飞猛进的发展,让更多早产儿存活,并改善存活儿预后,以及突破生存极限都逐渐变成可能。然而,早产仍是全球范围内造成人类死亡的主要原因[2]。据统计,每年全球死于早产并发症的儿童超过100万[3]。早产对存活儿的影响也贯穿生命始终,包括神经系统发育受损(如脑瘫、学习障碍、视觉和听力损伤等)及慢性非传染性疾病(心血管疾病、肺病、肾病和肥胖等)发病风险增加[4]。因此,2010年“全球疾病负担研究”项目针对1990-2010年21个地区291种危及寿命的疾病进行系统研究后提出,无论从高致死率还是导致终生健康损害来讲,早产都是造成全球性负担最大的独立疾病[5]。笔者基于全球性早产调查报告及我国近年较大规模的流行病学调研结果,汇总早产在全球及我国的流行现状,为全面了解早产提供流行病学依据。

WHO定义,早产是指所有37足周前分娩或末次月经第1天算起259 d以内的分娩[6]。该定义规定了早产上限,但早产下限各国不同,与新生儿治疗水平有关。很多发达国家与地区采用妊娠满20周,也有采用满24周。我国2014版《早产临床诊断与治疗指南》规定,仍采用妊娠满28周或新生儿出生体质量≥1000 g的标准[7]。这导致世界各地早产发病率统计方法略有差异,但经划分地区统计、根据经济发展状况归类统计,以及按时间纵向比较等多种方法,仍然可以了解早产发病的时空分布情况。

1全球早产流行现状

WHO 2005年调查结果表明:全球约有1290万早产儿出生,早产率9.6%;早产率最高地区是非洲和北美(11.9%和10.6%),最低地区是欧洲(6.2%)[8]。然而,WHO同期的另一项调查结果显示,2004-2005年全球22个低、中收入国家平均早产率为8.2%,其中非洲7.4%,亚洲9.0%(中国5.6%)[9]。两个调查中,非洲早产率差异较大,考虑与调查的抽样中心不同有关。

WHO其后的一次,也是最近一次调查是在2010年,对全球184个国家进行早产发病统计。结果表明:2010年全球共有1.35亿活产儿出生,其中早产儿1490万,早产率11.1%。从数量上讲,撒哈拉以南非洲和南亚每年有910万早产儿出生,占全球早产总数60%以上,这与那里的人群繁育力强及出生人口数多有关。早产儿例数最多的前10名国家依次是印度、中国、尼日利亚、巴基斯坦、印度尼西亚、美国、孟加拉、菲律宾、刚果和巴西,这10个国家出生的早产儿总数也占全球早产儿的60%[10]。具体信息见表1和表2。此次调查还说明以下信息:从早产率讲,国家间差异较大,低至某些北欧国家的5%,高至马拉维共和国的18.1%。在184个被调查国家中,88个国家早产率低于10%,11个国家早产率达到或超过15%,分别是马拉维共和国、刚果、科摩罗、津巴布韦、赤道几内亚、莫桑比克、加蓬、巴基斯坦、印度尼西亚、毛里塔尼亚、博茨瓦纳。以经济地域划分,平均早产率最高的是低收入国家(11.8%),其后是低中收入国家(11.3%),最低的是高中收入国家和高收入国家(9.4%和9.3%)。然而,某些高收入国家早产率也较高,因为那里医疗水平高,并对新生儿罹病率和死亡率的管控投入大量精力。比如,本次调查中高收入国家的120万早产儿中,超过50万例发生在美国(其早产率为12%)。2010年,中国早产率为7.1%,早产儿例数117万,占全球早产儿例数的7.8%。

早产率随经济水平降低而呈现升高趋势的原因可能为:(1)低收入地区孕妇不能获得足够的孕期保健,这意味着她们面临产科合并症的风险及其严重程度升高,由此治疗性早产率也较高;(2)自发性早产和未足月胎膜早破性早产部分源于感染或炎性反应,低收入地区孕妇整体健康状况较差,感染率相对较高,上述两种原因的早产率也高于高收入地区;(3)低收入地区医疗水平和资源欠缺,对早产的早期诊断和早期预防效果欠佳,也增加早产率。另外,个别发达国家(例如美国)早产率也持续居于较高水平,其原因考虑为:(1)早产诊断的低限小于28周,更多的早产儿被纳入统计;(2)国际上未足月死胎和死产均不纳入早产统计,发达国家医疗水平先进,孕期保健普及,能够做到早期诊断、早期治疗,使得更多的早产儿存活,导致早产儿例数增加;(3)过去的几十年,辅助生殖技术在发达国家兴起,由此获得的妊娠因多胎等并发症升高而早产风险升高,也提高整体早产率。

表1 2010年世界各地早产率和早产儿例数[10]

注:95%CI,95%可信区间

表2 2010年早产儿例数最多的前10名国家[10]

统计早产在不同孕龄的分布,WHO估计2010年全球约有78万早产儿为极早产(母亲分娩孕龄<28周),占全部早产的5.2%;160万为早早产(母亲分娩孕龄为28~<32周),占全部早产的10.4%;1260万为中度早产和晚早产(母亲分娩孕龄为32~<37周),占全部早产的84.3%[10]。

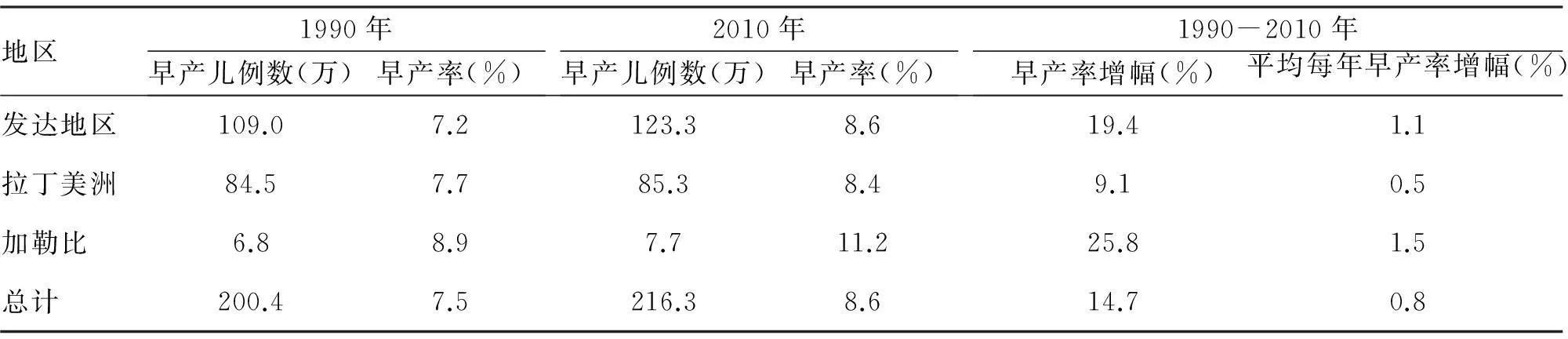

统计早产率随年份变化趋势时,由于大多数国家缺乏连续性数据,WHO对比了发达国家、拉丁美洲和加勒比地区65个国家的早产率变化趋势[10]。上述国家早产率1990年为7.5%,而2010年为8.6%,从1990到2010年间,只有克罗地亚、厄瓜多尔和爱沙尼亚这三个国家早产率是下降的;有14个国家早产率保持稳定(年间早产率波动<0.5%);其他所有国家,2010年早产率都高于1990年[10](表3)。个别国家早产率随年份增幅更大,如美国早产率在1981-2004年增幅超过30%[11];澳大利亚早产率在1991-2009年增幅超过20%[12]。

表3 全球部分地区1990-2010年早产率变化[10]

2中国早产流行现状

林良明等[13]调查分析中国11省16市28县1998年7~10月出生的≥28孕周活产儿出生情况,结果活产儿总数2.2万余人,早产率3.5%。魏克伦等[14]调查分析16个省、自治区、直辖市的77所城市医院2002-2003年间活产儿出生情况,结果显示早产率为7.8%。李娟等[15]回顾性分析2005年1~12月中国22省市72家城市医院产科分娩的新生儿资料,结果显示调查期间共有45 722名活产儿出生,早产率为8.1%。王杰等[16]抽样调查中国2009年8省16县(市)的早产率为9.6%。

中国近期的大范围调查集中在2011年前后。其一是王希等[17]报道的2010-11至2011-01“WHO母婴健康全球调查”在中国的调研结果,3省市2l家医院活产13 322例,早产率6.0%。按发生孕周统计,极早产(<28周)、早早产(28~<32周)、中度早产(32~34周)和晚早产(34~37周)分别占0.5%、9.0%、13.2%和77.3%。另一项是Zou等[18]于2011年在中国进行的分层、多阶段、整群抽样设计调查,该调查将中国内陆分成7个区域,再设置分中心,最后抽取14省39家医院。调查期间,共出生活产儿107 905名,其中早产儿7769名,早产率7.1%。按发生孕周统计,早早产、中度早产和晚早产分别占13.1%、16.1%和70.7%。按早产病因分类,39.4%为治疗性早产,35.4%为未足月胎膜早破性早产,25.2%为自发性早产。根据Zou等[18]绘制的早产地图,中国的早产率也与经济相关,早产率最高地区在中国的西南(10.3%)和东北(9.4%),那里的经济不发达;相反,早产率较低的地区在中国的东部(6.0%)和南部(6.3%),那里的经济相对发达。另外,还有文献[19-29]报道了中国个别省、市、县、区某些年间早产发生情况,因其代表性差,早产率波动较大,笔者不一一列举。许多学者认为,中国的实际早产率可能会更高,原因在于中国农村的登统计工作还不完善。另外,20~28周出生的早产儿常规不计入早产范畴[10,18]。

总之,降低早产率、改善早产儿预后关乎全球人口质量,是“联合国千年发展计划”的重要目标。中国作为人口大国,早产儿例数位居全球第二,承载了巨大的经济和社会负担,因此加强对早产的筛查、预防和治疗具有重要的临床意义。

【参考文献】

[1]曾蔚越. 早产与早产儿[M]. 北京: 人民军医出版社, 2006: 7.

[2]Blencowe H, Cousens S, Chou D,etal. Born too soon: the global epidemiology of 15 million preterm births[J]. Reprod Health, 2013, 10(Suppl 1): S2,1-14.

[3]Menon R. Preterm birth: a global burden on maternal and child health[J]. Pathog Glob Health, 2012, 106(3): 139-140.

[4]Rogers L K, Velten M. Maternal inflammation, growth retardation, and preterm birth: insights into adult cardiovascular disease[J]. Life Sci, 2011, 89(13-14): 417-421.

[5]Murray C J, Vos T, Lozano R,etal. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010[J]. Lancet, 2012, 380(9859): 2197-2223.

[6]WHO. WHO: recommended definitions, terminology and format for statistical tables related to the perinatal period and use of a new certificate for cause of perinatal deaths. Modifications recommended by FIGO as amended October 14 1976[J]. Acta Obstet Gynecol Scand, 1977, 56(3): 247-253.

[7]中华医学会妇产科学分会产科学组. 早产临床诊断与治疗指南(2014)[J]. 中华妇产科杂志, 2014, 49(7): 481-485.

[8]Beck S, Wojdyla D, Say L,etal. The worldwide incidence of preterm birth: a systematic review of maternal mortality and morbidity[J]. Bull World Health Organ, 2010, 88(1): 31-38.

[9]Vogel J P, Lee A C, Souza J P. Maternal morbidity and preterm birth in 22 low- and middle-income countries: a secondary analysis of the WHO Global Survey dataset[J]. BMC Pregnancy Childbirth, 2014, 14: 56.

[10]Blencowe H, Cousens S, Oestergaard M Z,etal. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 for selected countries: a systematic analysis and implications[J]. Lancet, 2012, 379(9832): 2162-2172.

[11]Goldenberg R L, Culhane J F, Iams J D,etal. Epidemiology and causes of preterm birth[J]. Lancet, 2008, 371(9606): 75-84.

[12]Cheong J L, Doyle L W. Increasing rates of prematurity and epidemiology of late preterm birth[J]. J Paediatr Child Health, 2012, 48(9): 784-788.

[13]林良明, 刘玉琳, 张新利, 等. 中国低出生体重儿抽样调查结果[J]. 中华预防医学杂志, 2002, 36(3): 149-153.

[14]魏克伦, 杨于嘉, 姚裕家, 等. 中国城市早产儿流行病学初步调查报告[J]. 中国当代儿科杂志, 2005, 7(1): 25-28.

[15]李娟, 王庆红, 吴红敏, 等. 2005年中国城市产科新生儿出生状况调查[J]. 中国当代儿科杂志, 2012, 14(1): 7-10.

[16]王杰, 赵丽云, 朴建华, 等. 2009年8省(市)婴儿出生基本状况结果分析[J]. 卫生研究, 2011, 40(2): 238-239.

[17]王希, 康楚云, 高燕秋, 等. 中国3省市21家医院早产发生的相关因素及结局研究[J]. 中国生育健康杂志, 2014, 25(1): 1-5.

[18]Zou L, Wang X, Ruan Y,etal. Preterm birth and neonatal mortality in China in 2011[J]. Int J Gynaecol Obstet, 2014,127(3):243-247.

[19]刘兰, 刘建蒙, 刘英惠, 等. 中国10县(市)1993-2005年单胎儿早产流行状况研究[J]. 中华流行病学杂志, 2007, 28(11): 1051-1054.

[20]朱宁湖, 潘继红, 何秀玲, 等. 10年间早产发生率及病因变化分析[J]. 广州医学院学报, 2004, 32(4): 63-64.

[21]韩小丽, 倪益群, 史爱玉. 上海市崇明县2004-2007年流动人口新生儿出生情况分析[J]. 中国妇幼保健, 2010, 25(35): 5256-5258.

[22]郭战坤, 马京梅, 范玲, 等. 北京地区早产发生现状及早产儿结局的调查分析[J]. 中华妇产科杂志, 2010, 45(2): 99-103.

[23]蒋敏, 邓先锐, 党静, 等. 武汉同济医院10年间2880例早产的临床分析[J]. 实用妇产科杂志, 2014, 30(2): 115-119.

[24]郑燕玲, 李丽贞, 童益丽, 等. 越秀区2001-2011年外来人口孕产妇保健管理分析[J]. 中国生育健康杂志, 2013, 24(3): 217-219.

[25]伍萍.深圳公明镇早产发生状况及早产儿结局调查[J]. 河北医药,2012,34(1):125-126.

[26]费丽晓.巩义市早产发病率与影响因素分析[J].中国妇幼保健,2014,29:2152-2153.

[27]朱沈华,吴柱中,庄洪涛.海宁市0~12月活产婴儿先天性心脏病患病调查分析[J].中国儿童保健杂志,2014,22(2):188-190.

[28]郭亚伟,谭红专,周书进,等.湖南浏阳市早产发病率及其影响因素研究[J].中南大学学报(医学版),2013,38(4):413-418.

[29]丁晓颖,陆玲玲.上海市浦东新区流动人口妊娠期梅毒筛查及治疗结果临床分析[J].中国优生优育,2014,20(5):291-294.

(2014-10-05收稿2014-11-15修回)

(责任编辑武建虎)

专家论坛

作者简介:尚丽新,硕士,主任医师,E-mail:guanhuaisubmit@163.com