留下来,为了乡亲的期盼——三位驻村干部的真情感言与工作扫描

文丨当代贵州全媒体记者 王远白 韦佳妤 彭 典

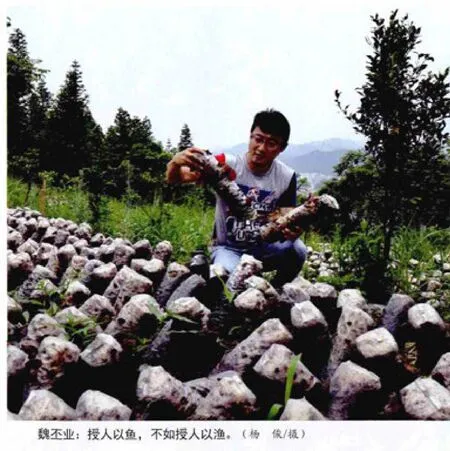

魏丕业:把工作当成梦想来实现

“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。”5月7日,面对虽然才栽种一个月,但长势已然十分喜人的20亩荷花,40岁的“魏哥”信心十足地对接下来的工作进行了“安排部署”:农历七月初七之际,将在天柱县远口镇远口村新市组举办为期两天的活动,内容包括相亲会和苗族歌会。

这活动旨在推介远口乡村旅游业。新市组有500亩“美丽乡村农业产业园”,集经济、生态、文化、旅游等功能为一体,包含荷花池、农家乐、民俗广场、果蔬大棚、羊场等内容项目。

“魏哥”真名魏丕业,团省委驻村干部。天柱县远口村,地处湘黔交界之地,清水江畔,由新市、清云、远洞、农林、远口等五个小村组成,现有6000人。

2013年,远口村开始实施美丽乡村建设。作为团省委驻村干部的魏丕业,正是此时来到远口村。

但对于人生地不熟的远口村,魏丕业一时半会不知从何着手。“大伙都以为我只是来走走过场,混一混就回去了。”魏丕业说,初来乍到,群众并不相信他,自然不会跟他说心里话,“我无法了解到群众心中所想、所需,工作无法开展。”

他意识到,要了解到群众心中的真正想法,首先要“融入群众”,并取得群众信任。为此,他采取两种办法:先让自己尽快听懂远口村苗族群众日常生活中使用的语言——“酸汤话”,以便于交流和沟通;到商店购买糖果,在挨家挨户走访调查时,遇到小孩和老人,就塞给几颗糖果。

一来二去,村民们对这位驻村干部有了好感,上至七八十岁老人,下至七八岁小孩,皆亲切地称呼他为“魏哥”。取得信任后,魏丕业终于要开始实现“梦想”——让远口村群众在精神和物质上都得到根本改变。“我坚信,把工作当成梦想,那就一定会去努力实现。”

通过前期走访,魏丕业发现不少问题,比如作为移民新村,离开故土的村民很迷惘。魏丕业认为首先要改变村民的精神面貌。为让村民“记得住乡愁”,通过跟上级部门争取资金,他建立了“春晖乡土纪念馆”;为丰富村民的精神文化生活,他又东奔西走寻求资金,建立了农家书屋,还组织举办了首届农民广场舞邀请赛。通过这些举措,他把村民“从牌桌和麻将桌上拉了回来”。

“田被淹了,补助款也有花光的一天,再不帮一把,村民发展之心也就散了!所以,得尽快想办法在村里发展产业。”近3年时间里,魏丕业四处奔走,争取到1000万元的项目资金,老百姓也从原来的给项目到主动要项目,个个干劲十足。

如今,远口村已创建种植养殖基地6家,带动农户88户,投入资金达75万元。在远口、新市两条县级移民创业示范街入驻商户60家,年创产值200多万元,解决移民就业300多个,带动民间资金600多万元。

同时,魏丕业组织全村300多名创业村民参加“SYB”(“创办和改善你的企业”)免费培训,为该村争取到100个微企名额,扶持移民青年创业,一定程度上,破解了有志创业青年“资金缺”、“技术贫”的难题。

他深知“授人以鱼不如授人以渔”的道理,特意在村里指导成立了3个非公经济党支部和2个团支部,发现并培养出一批年轻团党员和进步青年,有意识地让他们承担经济建设的任务,发挥带头示范作用……

如今,当初拟定的计划已经接近尾声,但魏丕业依然在努力。“那是我与全村6000村民签订的‘君子约定’,不达目的,决不收兵归队。”

何大文:真情“驻”民生

一条条平整干净的硬化路、一排排图文并茂的文化墙、一片片枝繁叶茂的杨梅树……走进盘县柏果镇柏果村,到处都洋溢着美丽乡村的气息。这一切,与驻村干部何大文有很大关系。

2013年2月,在六盘水市环保局工作的何大文主动请缨,到离家两百多公里的盘县柏果镇柏果村当起了驻村干部。

驻村的第一天,何大文带上一个笔记本、一支笔便开始走家串户了解村情。不少村民看到穿着布鞋到处打转的何大文,认为他是在“作秀”,“想来是新官上任三把火,‘镀金’的瘾儿一过,估计就得‘打道回府’了”。

面对村民的不信任,何大文向大家伙儿立下军令状,“不带领大家脱贫致富,我就不走了。”

“村里贫困由来已久,凭你一个人还谈脱贫致富,简直是‘痴人说梦话’,”在村民看来,何大文的“豪言壮语”并没有那么激动人心,他们更看重实实在在的利益。

没有村民的支持,工作就难以开展。何大文暗下决心用实际行动改变村民对他的态度。在驻村的第一个月里,何大文跑遍了全村22个村民组、1357户村民家,在3个厚厚的笔记本上记满“群众心声”:出行难,用水难,村级集体经济发展模式单一……

何大文:我愿用自己的辛苦换来群众的幸福。(当代贵州全媒体记者 韦佳妤/摄)

“交通基本靠走,吃水基本靠守。”村民们对于柏果村的交通、饮水等问题的戏谑时常萦绕何大文的耳畔。何大文深知,群众编段子并不是“找乐”,更多的是对改善生活环境的殷切期盼,是改变村域经济社会发展滞后的强烈渴求。

借助自己的人脉,他拜访了六盘水市20余家企业,然而“化缘”过程中不是吃“闭门羹”,就是遭遇“太极拳”。

“能够用钱解决的问题就不算问题。”四处碰壁的何大文仍然无数次登门造访,终于,企业家们纷纷被他的“软磨硬泡”打动了,多家企业同意为柏果村提供帮扶水泥750吨、砂石3000立方。拿着争取到的物资,何大文动员村民们一起修起了硬化路。

在向企业“化缘”成功后,何大文积极向“娘家”——六盘水市环保局争取到68万元的环保专项资金,用于村广场和文化墙的建设,又向水利部门争取到30万元的项目资金用于水利建设。

“大文来以后,不仅改变了村容村貌,就连我们这些村干部也彻底的‘改头换面’啦!”村主任黄禾权说。

何大文意识到,“观念落后”是制约整个村发展的最大瓶颈。

只有转变观念,脱贫致富才有可能水到渠成。在带领村组干部出去取经的同时,何大文将眼光“盯”在了紧邻的黔桂发电厂、天能公司等大型企业和2万多城镇居民的荷包上。“如果能让这些人在柏果村花钱消费,村民的钱袋子何愁鼓不起来?”

于是,柏果村一改以往单一的种植模式,掀起了“创业热潮”。在何大文与村支两委的精心策划下,村里建起了杨梅园、红梨基地等一批农家休闲会所,接着他又争取“3个15万”小微企业创业支持,动员村民建设纯净水加工厂、面条加工厂、豆制品加工厂,整个村的产业链呈现了“示范一个、带动一片”的和谐氛围,柏果村的人均收入也从2013年的4600元增加到2014年的7600元。

如今,两年过去了,柏果村的发展蒸蒸日上,何大文的驻村服务期也满了,然而他非但没有“打道回府”,还选择继续留在柏果村。

“我想再为村子多争取些项目,等我离开的时候,他们的日子也能越过越红火。”何大文说。

胡娟:村民的贴心“小棉袄”

“有困难,找胡娟”。这现在已经成为河桥村许多村民的一句口头禅。作为同步小康驻村干部,胡娟已经在安顺市西秀区大西桥镇河桥村奔波一年多了。

刚来到河桥村驻村的时候,村民跟胡娟打起了“太极”,“你们这些领导就不用操心了,该忙什么就忙什么去吧!如果上面打电话来查岗,我们会说好话的。”听到这样的答复的时候,胡娟心里很不是滋味,“合着当我是来走过场的。”

晚上回来躺在床上,胡娟一直在想,自己驻村究竟能给他们带来什么?

胡娟有着一个厚厚的笔记本,每天,都要把自己的工作情况、工作安排记录下来,比如解决住房难问题、解决饮水安全问题 ;走访慰问贫困户、带去政府关怀等等。少则几十字,多则上百字,记录着自己驻村的点点滴滴。为什么要把自己“逼”得这么紧?胡娟说:“不这样,就对不起一双双信赖的眼睛。”

为帮助村民学习种植技术,胡娟为村民“谋福利”,开展“阳光工程”种植培训,从农业局请来果树站项目老师培训蔬菜种植要点,怎么选种、培土等技术要领,还发放了讲解资料。

这个培训可不是人人都能参加,村里挑选出50名优秀村民代表参加培训课。村民李祥明参加完培训会之后,受益颇多,培训资料每天都要看好几遍,其他村民借去看,他总是催促着:“快点看,别给我弄坏了。”

“胡娟,你快来看看我的蔬菜园,前几天水灾,我的蔬菜好像‘病’了,这可怎么办?”电话那头村民焦急的说道。她一安边抚村民不要着急,要对症下药,一边又赶紧联系安顺市农业局的专家,帮村民们解决情况。

在等待农业局回复那几天,胡娟都没有睡个好觉。蔬菜园是村民的命根子,蔬菜的一丁点变化他们都看在眼里。“这事要是处理不好,村民们铁定跟我急!”胡娟就每天打电话给农业局领导打电话,催促专家下村。

没过几天,农业局就派专家下来帮助村民解决问题。

胡娟:用脚走出来,用心“驻”进去!(受访者供图)

“以前想办个事儿,反映点情况,得跑到镇上去。现在好了,胡娟几乎天天蹲在村上,走家串户了解情况、解决问题。这就是真正的群众路线呀!”村民刘毅说。

村里有一名9岁的小女孩,父亲正在服刑,母亲离家出走,她跟年迈的奶奶生活在破瓦房里。小女孩很懂事,放学后经常去捡些垃圾,换点零花钱。看到这样懂事的孩子,胡娟心里很不是滋味。经过多方申请,胡娟为小女孩申请到每学期200元的助学金,一直补助到初中毕业。

胡娟是四川农大毕业的,又在农业部门工作,而河桥村又以传统蔬菜种植为主。为了给村民谋求一条致富路,她将河桥变成了一块最佳的“试验田”。

为了改善村里的基础设施建设,胡娟“厚着脸皮”四处奔走,争项目、引资金,在安顺市农业局的支持下,争取到交通部门投入2800万元,修通了2.1公里的科技大道;争取到发改部门以工代赈项目420万元,修建了13公里的机耕道;还为产业发展修建500立方米高位水池,维修人饮水池及500米排洪沟渠等。

今年3月,胡娟一年的驻村服务时间满了。村民舍不得胡娟走,在请愿书上摁下红手印,留住大家心中的“小棉袄”。面对村民的信任和期盼,胡娟决定申请继续驻村。

(责任编辑/岳 振)

——驻村干部已有3.71万人