经济政策的政治理念:二十世纪五十年代计件工资制的存废

林 盼 朱 妍

经济政策的政治理念:二十世纪五十年代计件工资制的存废

林 盼 朱 妍

本文考察了20世纪50年代计件工资制度从大力推广到全面取消的过程,并剖析了其背后的政治理念。急速推广计件工资制,既是全面学习苏联的组成部分,又是执政党力图通过物质激励的方法提升经济发展水平的尝试。但是,计件制的迅速铺开引发了工人内部矛盾和企业管理乱象。由于计件制蕴含的绩效主义和个体至上倾向与中共领导人的理念相悖,而且该制度过于强调经济刺激作用,有可能产生激化社会矛盾、削弱执政基础的结果,因此,取消这一制度存在政治方面的考虑。本文认为,计件制的推广和取消过程,体现了新中国成立初期中共工业管理和社会治理理念的深刻转变。

计件工资制;经济政策;政治理念

新中国成立初期,中共中央借鉴苏联模式试行了计件工资制度。很快,计件制就在提高劳动生产率、改进工厂管理水平、增强工人的纪律性和工作积极性等方面起到积极作用。20世纪50年代中期,中央开始大规模推广计件工资制。然而,短短两三年间,计件制却被戴上了“束缚生产力的发展、束缚群众的积极性与创造性”的帽子*《1958—1965中华人民共和国经济档案资料选编·劳动就业和收入分配卷》,中国财政经济出版社,2011年,第411页。,进而在全国范围内广泛取消。既有研究对这一过程有所涉及,但对政策实施的过程与背后逻辑缺少深入讨论*目前,只有少数研究成果涉及新中国成立初期工资制的实施情况。庄启东等人合著的《新中国工资史稿》(中国财政经济出版社,1986年)、严忠勤主编的《当代中国的职工工资福利和社会保险》(社会科学文献出版社,1987年)和李唯一的《中国工资制度》(中国劳动出版社,1991年)谈到计件制的缘起和发展情况,但论述相对简单。张忠民的论文《20世纪50年代上海新公私合营企业的工资改革》(《当代中国史研究》2011年第5期)和华尔德的著作《共产党社会的新传统主义》(龚小夏译,牛津大学出版社,1996年)分析了计件制的实施效果及由此引发的争议,但其论述主体并不在此,对计件制的讨论也只能浅尝辄止。。本文试图通过考察当时的政府文件、研究报告和工厂资料,回答以下问题:计件制出台和实施的背景是什么?计件制缘何会被认为是“先进制度”向全国推广,又为何会在短时间之内遭遇恶评,其中蕴含着怎样的冲突与张力?计件制的急速变迁过程,反映了中共在50年代末期对于如何管理国营单位有着怎样的政治性思考?

一、“全面学苏”:计件制从试点到铺开

新中国成立之后实施的计件工资制,与民国时期有较大差别,这昭示了苏联对于新中国工业管理制度的巨大影响。民国时期,部分行业已经开始施行计件制*民国时期,上海、天津等地的产业工人已经大量采用计件工资制。工人一般将这种工资制度称为“活工钱”,实行该制度的工人被称为“件工”;相对应地,计时工人被称为“日工”,计时工资制则是“死工钱”或“呆工钱”。1933年,上海16种主要工业共有工人16万余人,其中计件工人逾9万,约占56.6%;而在1946年上海市社会局抽样调查的40种工业中,18种采用计件工资制度,包括内衣、卷烟、针织、毛巾被毯、棉织、火柴、橡胶、搪瓷、罐头食品、五金制造、棉纺、丝纺织等,其中内衣、卷烟、毛巾被毯等行业,件工比重都在一半以上。参见朱邦兴等:《上海产业与上海职工》,上海人民出版社,1984年,第52—53页;上海市社会局:《上海工厂劳工统计》,1946年,第18页。,但是这种旧的计件制是一种“只有一个按产品单价计算的计价工资,没有劳动定额、没有标准工资、没有工体物等级”的制度*李唯一:《中国工资制度》,第230页。。而新中国实行的计件制带有深刻的苏联烙印,非常强调“定额管理”,并且相信在科学定额下,计件制是比计时制更为优越的制度。

苏俄早在建政之初就开始推行计件工资制。1918年,列宁在《关于苏维埃政权当前任务的六点提纲》一文中谈到“加强劳动纪律和提高劳动生产率的措施”的时候,提出:“在这方面应该实行计件工资制……使工资和工人的工作总额相适应”*《列宁论劳动》,工人出版社,1956年,第380页。。1931年6月,斯大林在联共(布)中央召开的经济工作人员会议上再度提出:“必须取消平均主义,打破旧的工资等级制。”*斯大林:《列宁主义问题》,人民出版社,1964年,第407页。随后,苏联用了几年时间进行工资改革。按照苏联的经验,“计件工资能促进工人全面发展,能鼓励工人深入研究机械动作的规律,使自己的操作法合理化。采用计件工资形式,能使劳动组织和整个生产组织得到改善,工人就会关心迅速地消除缺点,积极地参加防止停工和消除各种组织上和技术上破坏纪律的现象”,因此这一薪酬制度在苏联工人中大量使用*〔苏〕马涅维奇:《苏联按劳分配与工业中的工资组织问题》,《劳动》1953年第11期。。1923年,在苏联的全部工业部门中,计件工人占总数的46.5%,1932年达到了63%*国家劳动总局办公室外事组编:《苏联工资制度概况》,生活·读书·新知三联书店,1978年,第9页。。

时至新中国成立,苏联式的计件工资制已实施了二三十年,在定额技术、管理能力、计算方式等方面都积累了丰富的经验。苏联的实践表明:计件制确实能够提高劳动生产率*对苏联工厂的调查显示,莫斯科化油器工厂、莫洛托夫汽车制造厂、莫斯科机器制造厂等工厂中实行计件制的车间,劳动生产率都得到迅速提升,一般比实行计件之前提高20%以上。参见〔苏〕马涅维奇著,中华全国总工会俄文翻译室译:《苏联工业中的工资及其形式》,工人出版社,1954年,第142、156页。。受其影响,中共从一开始就对计件制的优越性深信不疑。正如1948年一份文件中所指出的:计件制是不断提高劳动生产率、改进经营管理工作、贯彻经济核算制的最有效办法之一,而计时制是“不能刺激工人上进的”,因此,“为着加速完成国防建设和经济建设,计件工资制是应该大力推广的”*《1949—1952中华人民共和国经济档案资料选编·劳动工资和职工福利卷》,中国社会科学出版社,1994年,第475页。。最早大规模实行社会主义计件制的东北地区各大工厂,“经过长期摸索,接受了碰壁的痛苦教训之后”,几乎全盘借鉴了苏联的工资制度,尤其是苏联专家工作的那些企业,更是全面推行计件制,即使中国管理人员“不能爽快接受”,也必须照做*赵文敏、张沛:《大连访问记之六 学习苏联科学的工业管理制度》,《人民日报》1949年8月13日;田流:《牢不可破的原则》,《人民日报》1949年11月6日;国涌:《大连工人怎样学习苏联?访问旅大代表康敏庄》,《人民日报》1949年11月21日。。

在制度实践中,新中国成立后的计件制也仿效苏联,非常重视生产定额。但由于技术能力限制,中国将苏联的累进计件制改为无限计件制*苏联累进计件制的特点是:计件单价不是固定不变的,而是随着产量的增加而增加。“工人做出来的产品,在定额以内的部分,按原定计件单价来计算工资,超过定额的部分,按比原定计件单价要高些的计件单价来计算工资。有的还规定超额部分多于一定的数量,超额的部分的计件单价还可以更高一些。”而中国实行的无限计件制是指:“计件单价是固定不变的,不论工人生产了多少单位产品,一个单位产品就付给一个计件单价的工资;也不管生产的产品数量超过了产量定额多少,多一件产品,就多给一个计件单价的工资。”参见汪洋编著:《和工人同志谈计件工资》,工人出版社,1956年,第11页。,以降低操作难度。苏联工厂的实践表明,正确的、科学的劳动定额测定工作是组织计件工资的重要条件之一。然而,要实行苏联式的累进计件制,必须要有“很精确的统计工作,并且要实行严格的经济核算制。不然,在企业里,就可能发生工资支付过多的偏向。同时,计算起来也比较复杂”*〔苏〕马涅维奇著,中华全国总工会俄文翻译室译:《苏联工业中的工资及其形式》,第1423页;汪洋编著:《和工人同志谈计件工资》,第11页。。而在新中国成立初期,国家缺乏受过训练的工业管理人员,缺乏实施累进计件制的人才基础,企业管理能力也较为有限。因此,中国提出“首先推行直接无限制计件工资制度,暂不推行累进计件工资制度。必须实行累进计件工资制度者,须经主管部批准后,方得实行之”*《建国以来重要文献选编》第2册,中央文献出版社,2011年,第123页。。改行无限计件制,有助于简化繁杂的工资构成;同时表明,在实行计件制初期,中央对于苏联模式能否完全适用于中国现实是有考虑的。

新中国成立初期,计件制的试行很快有了成效。1952年,工业部系统的25个工厂,劳动生产率提高了70%,如鞍钢总一分厂计件后改进了电炉设备,提高了温度,熔炼时间从8小时缩短到3小时50分,产量提高了52%*《1949—1952中华人民共和国经济档案资料选编·劳动工资和职工福利卷》,第519—520页。。齐齐哈尔机床二厂1951年第四季度实行计件制后,劳动生产率达到第三季度的174%,1952年第三季度达到250%*中央第一机械工业部劳动工资司工资调查组:《齐齐哈尔机床二厂推行计件工资制情况调查报告》,《劳动》1954年第4期。。由于在关外国营工厂的实施效果不错,1951年,计件制作为成功经验向关内工厂推广。1953年前后,相继进行计件制试点的上海工厂有新华印刷厂、上海玻璃厂、新华橡胶厂、大孚橡胶厂等,对于劳动生产率的促进作用同样明显*《中共上海市第一重工业委员会办公室关于各厂推行计件工资的情况报告》(1955年12月31日),上海市档案馆藏,档案号A43-1-23-54。。上海市第一重工业委员会下属各大工厂一般提高劳动生产率13%至38%,其中上海机床厂标准车间工时超额23.38%,劳动生产率提高18%,废品指标降低46.47%,四三七厂(即后来的沪东造船厂)锻工、铸工、机械工平均超过定额20%以上,四三九厂计件工人平均完成定额率达到140.7%*《中共上海市第一重工业委员会所属各厂党委关于推行计件工资试点情况报告、总结》(1955年4月),上海市档案馆藏,档案号A43-1-24。。其他地区工厂的实施情况也非常良好。1954年11月开始推行计件制的太原矿山机器厂,两年间平均降低了产品工时定额62.5%*叶志良:《反对计件工资工作中的取消主义》,《劳动》1957年第16期。。1956年,河北龙烟铁矿炼铁厂的实物劳动生产率提高了35.9%,唐山钢铁厂钢锭、钢材产量分别提高了24.4%和21.6%*《1958—1965中华人民共和国经济档案资料选编·劳动就业和收入分配卷》,第408页。。

苏联的榜样在前,本土的试点实施又较为顺利,中央遂决定全面铺开计件工资制。1956年7月,国务院正式发布《关于工资改革的决定》等文件,提出要推广和改进计件工资,改进奖励工资制,改进津贴制度。各产业部门凡是能够计件的工作,要在1957年全部或大部实行计件工资制。《决定》还具体规定了比计时工资标准高4%至8%的计件工资率。在中央文件的推动下,国营企业中的计件面迅速扩大。1955年实行计件制的人数占生产工人总数的32.5%,而到1957年底,全国实行计件制的工人增加到310多万人,约占生产工人的42%*严忠勤主编:《当代中国的职工工资福利和社会保险》,第60—61页。。

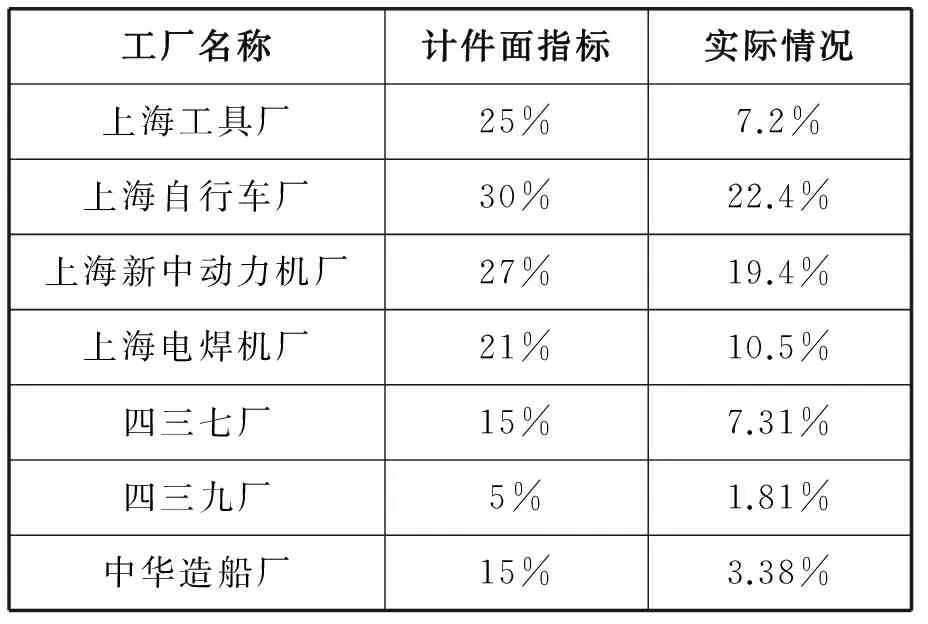

国务院所发布的文件,提出要推广计件制,但并没有明确提出计件面指标,而在操作过程中,各部委为其下辖工矿企业设定了计件面扩大的指标。1954年,中央要求生产工人的21.93%在1955年底之前转为计件工人;各部委又层层加码,“在新形势要求下提高了过去指标”,规定在1955年底应达到35%,1956年底达到50.97%,1957年底达到70.1%*《中共上海市第一重工业委员会所属各厂党委关于推行计件工资试点情况报告、总结》(1955年4月),上海市档案馆藏,档案号A43-1-24。。以上海为例,当时上海市第一重工业委员会下属各厂在1955年上半年时,平均计件面为2.16%,下半年已提至10.64%,然而却远未达到上级给定的指标。许多工厂在接到上级下达的计件面指标时,实行计件的比例不到指标规定的一半,上海工具厂、中华造船厂等工厂实际实施情况还不到规定指标的三成(见表一)。

表一:上海市第一重工业委员会所属各厂推行计件工资试点情况一览表(1955年)

资料来源:《中共上海市第一重工业委员会所属各厂党委关于推行计件工资试点情况报告、总结》(1955年4月),上海市档案馆藏,档案号A43-1-24。

新中国成立伊始,刚刚获得全国执政地位的中共严重缺乏管理城市和发展工业的经验,因此迫切需要大量借鉴苏联的实际经验与理论。最初的学习还有部分因地制宜的调整,然而随着生产建设任务的紧迫性与日俱增,“基本上照抄苏联的办法”成为工业管理者的法宝*参见《毛泽东文集》第8卷,人民出版社,1996年,第117页。,各地都开始不计条件、“大干快上”地推广计件制,由此产生了各种乱象。

二、乱象丛生之后的迅速叫停

计件面急速扩张,使得企业无法“及时修改落后的劳动定额和改进定额管理制度”*《1953—1957中华人民共和国经济档案资料选编·劳动工资和职工保险福利卷》,中国物价出版社,1998年,第553页。,这导致了计件工人的收入成倍提高。周恩来在《关于劳动工资和劳保福利问题的报告》中指出:“实行计件工资制度,必须具有一定的条件,如产供销正常、成批生产、便于定额计算等等。那些认为计件工资制推广得越多越好,而忽视必要条件的思想和做法都是错误的。”*中华全国总工会编:《建国以来中共中央关于工人运动文件选编》(上),工人出版社,1989年,第623页。这实际上是在提醒工厂企业要放慢计件制实施的范围,不可盲目“大干快上”。但许多企业管理者为了完成指标,即使条件很差、定额管理无基础,也争着要求推行计件制,如上海第三钢铁厂轧钢车间新换了设备,车间原始记录也没有,就草率实行计件,结果试行五天超额100%以上。有的工厂将推行计件作为单纯任务来完成,“把完成计件指标作为红旗竞赛的条件”*杨凤梧等:《从一个市的情况看计件工资制》,《劳动》1958年第6期。。

计件面的高速扩张,造成定额标准的盲目与缺失,短时间内无法对这些新增加的岗位确定定额,只能采取经验统计定额或估工定额的办法,这样算出来的定额标准与实际情况存在明显的出入。工厂领导又普遍认为计件制推广得越多越好,担心工人如果收入减少会想不通,思想工作难做,因此提出定额修改要“减少工人的实际收入,影响工人的积极性”,“定额放下去第一个月,就要保证所有工人都能达到定额,拿到基本工资”,甚至提出“工人多拿工资是保护工人阶级利益”*《上海市工会联合会关于计件工资情况报告一份》(1956年12月),上海市档案馆藏,档案号B7-2-142-121。。工厂领导还担心生产任务吃重,一旦影响了计件,恐怕产量要下降、任务完不成。因此在修改定额时,往往为计件工人保留10%到20%的超额余头*《关于中央各部门所属在沪重工业工厂实行奖励制度及推行计件工资中存在问题的报告》(1957年2月),上海市档案馆藏,档案号A36-2-131-27。,或者在分配工作任务时,尽量把批量大的、超额多的工作给计件工人做,而把批量小的、难超额的、零星的工作让计时工人做,使得计件工人有了较大的涨薪空间。

按照国家统计局1958年对上海、沈阳、武汉、兰州等市27个企业的统计,从二级到八级,计件工人收入比同级计时工人分别高出41.7%、44%、37.4%、39.1%、28.2%、23.7%、22%。如果按照工种划分,电焊工、搬运工的计件收入甚至超过计时收入的80%以上,机工、铸工、钳工、木工、油漆工等也都超过了30%*《1958—1965中华人民共和国经济档案资料选编·劳动就业和收入分配卷》,第420页;中国科学院上海经济研究所、上海社会科学院经济研究所编:《关于计件工资问题——1959年4月讨论会论文、资料汇编》,科学出版社,1960年,第32页。。以上海为例,上海柴油机厂锻工车间计件工人工资平均超过基本工资78%以上,上海机床厂计件工人一般可超额30%至40%左右,有些工人每月计件工资可超过基本工资1倍以上*《关于中央各部门所属在沪重工业工厂实行奖励制度及推行计件工资中存在问题的报告》(1957年2月),上海市档案馆藏,档案号A36-2-131-27。。

计件工人收入的“跃进”,直接体现在与计时工人的工资对比上。除了计件工资率之外,计件工人往往为了增加收入而加班加点地工作,一旦计时工人没有加班津贴的奖励,收入差距就会由此拉大。而且,各工厂的车间工段长为了“管理容易,计件工人满意”,人为地拉开了工人之间的收入状况*《中共上海市委工业部关于计件工资、企业奖励制度的意见及对柴油机厂改革计件工资制的经过情况调查报告》(1958年7月),上海市档案馆藏,档案号A36-2-200。,最终出现计件工人月收入往往超出同级别计时工人30%以上的状况(见表二)。

表二:部分工厂同等级别计件工人与计时工人每月平均收入对比一览表(单位:元)

资料来源:《关于计件工资问题——1959年4月讨论会论文、资料汇编》,第6—7、32—33页。

计件工人收入明显增高,使得工人群体内部产生了严重的对立情绪。在工厂内,计件工人与计时工人互不配合、相互拆台的现象比比皆是。如北京钢铁厂实施计件制的过程中,规定翻砂造型和浇注工是计件工,配砂工和熔铁工是计时工,计件工多干可以多得,计时工多干只是“义务劳动”。因此计时工意见很大,他们说:“计时的为人民服务,计件的为个人服务”,“同工同劳他们高,相差太大不合理。件工月工有矛盾,要求领导早解决”。*杨正忠、张元奎:《关于机械工业中推行计件工资的几个问题》,《经济问题》1958年第4期;《上海市日用五金公司基层厂1958年计件工资改计时工资的资料》(1958年9月),上海市档案馆藏,档案号B-196-2-74。1958年,武汉机床厂计时工人贴出了260张大字报,抨击计件工资制“坏的作用比好的多,促进了个人主义的发展”*吕鸿志、胡守权:《我们取消了计件工资》,《人民日报》1958年10月18日。。上海工具厂第三产品车间110张大字报中,有96张拥护取消计件工资制。一些计时工人在大字报中责问:生产“大跃进”中,大家一样紧张劳动,为什么计件工人工资这样高,还有7%的计件津贴?计件工资制是否合理,是否影响团结?*《关于计件工资问题——1959年4月讨论会论文、资料汇编》,第33页。还有人专门撰文,抨击计件制“不是按照需要而是需要按照劳动,以商品等价交换原则来分配生活资料的,所以造成生活资料分配方面的一定程度的不平等,这种不平等在社会主义制度下是不可避免的。计件工资制加深了这种不平等……束缚工人积极性的发挥”*刘成瑞等:《论工业企业中计件工资制的矛盾》,《教学与研究》1958年第9期。。

计件工人不仅与计时工人矛盾重重,和定额员、工段长之间也时常出现纷争。计件工人为了多拿超额工资,经常埋怨定额太紧、劳动组织不合理,甚至对定额员进行讽刺和谩骂*陈明春:《定额员如何处理工作中的矛盾》,《劳动》1958年第17期。。而在任务分配的过程中,计件工人又与工段长产生紧张关系,双方锱铢必较地进行讨价还价。有些工人为了挑工种、争工资,组织起来闹事*《向共产主义迈进一步——阳泉国营煤矿调整职工宿舍加强党的政治思想领导的经验》,《人民日报》1958年10月22日。。上海柴油机厂某工段长说:“推行计件以后,下面顶,上面揿,日里东奔西走,生产商调不动人,半夜三更还在排计划。分配任务摆不平,你超额我不超额,计件工人要吵闹。他们下班铃声一响回家,每月工资130—140元,我伲做死做煞(上海方言,大意是‘我们做到死’——引者注)也不过97元”。由此,计件工人逐渐成为计时工人、工段长及定额员集体抨击的对象,甚至出现了所谓计件工人“六大不团结”的说法——“搭班不团结、上下道工序不团结、小组内部和小组之间不团结、上下车间不团结、与计时工人不团结、计件工与定额员、工段长不团结”,对企业的生产活动造成了一定的负面影响。*《中共上海市委工业部关于计件工资、企业奖励制度的意见及对柴油机厂改革计件工资制的经过情况调查报告》(1958年7月),上海市档案馆藏,档案号A36-2-200。

由于计件制所产生的诸多问题,一些企业主动叫停了这一工资制度。1958年9月,北京市委在向中共中央呈递的报告中,提到18个实行计件工资制的较大的工矿企业,已经有11个取消了计件工资,另外7个缩小了计件面*《1958—1965中华人民共和国经济档案资料选编·劳动就业和收入分配卷》,第411—413页。。截至1958年底,全国全民所有制工业、基本建设、交通运输企业取消计件制的有230万人,计件工人占生产工人的比重由40%降至14.1%*严忠勤主编:《当代中国的职工工资福利和社会保险》,第77页。。计件工资制的全面取消已经成为一种不可逆转的趋势。此时距离《关于工资改革的决定》等文件要求扩大计件面,只过去了两年时间,言犹在耳,计件工资制却已然从提高生产率的法宝变成从上到下的批判对象。

三、叫停计件制的政治方面考虑

计件制遭遇全面叫停,毛泽东的态度起到了至关重要的作用。1958年8月,毛泽东在北戴河会议上重提马克思在《哥达纲领批判》一文中提到的“资产阶级法权”概念,认为工资制的实施使得干群之间出现不平等的状况,一部分人有堕落到特权阶层的可能,因此要考虑取消薪水制、恢复供给制问题。毛泽东提出:“过去搞军队,没有薪水,没有星期天,没有八小时工作制,上下一致,官兵一致,军民打成一片,成千成万的调动起来,这种共产主义精神很好。”他还将工人主动要求取消计件工资视为“共产主义萌芽”,希望在座同志把这种“共产主义道德因素在增长的情况”鼓吹一下。他甚至旗帜鲜明地提出:“计件工资不是个好制度。”*毛泽东:《在北戴河政治局扩大会议上的讲话》,钢二司武汉大学总部、中南民院革委会宣传部、武汉师院革委会宣传部编印:《毛泽东思想万岁》,1968年,第107、112页。参见高远戎:《“大跃进”期间的资产阶级法权讨论及影响——试析毛泽东对社会主义社会的一些构想》,《中共党史研究》2006年第3期。毛泽东的讲话引起了很大反响,反应最迅速的是中共上海市委书记柯庆施。在他的授意下,市委宣传部部长张春桥撰文《破除资产阶级的法权思想》,认为共产主义特点的供给制在解放后受到资产阶级法权的侵蚀,主要罪魁便是计件制,“只要用‘高工资’刺激,就像花钱买糖果一样,什么社会主义、共产主义都能够立刻买到手的”*张春桥:《破除资产阶级的法权思想》,《解放》1958年第6期。。毛泽东在读到这篇文章时,将其评价为“基本上是正确的”*《建国以来毛泽东文稿》第7册,中央文献出版社,1992年,第447页。。很快,《人民日报》于1958年10月13日转载了张春桥的文章,在意识形态上完全否定了计件制。

作为党的领导核心,毛泽东个人的态度是历史研究者观察和思考新中国成立后近30年内一系列事件的出发点之一。但是,不能把事件的走向完全归因于毛泽东的个人好恶,而是应当将其置于更大的制度背景下进行考察。笔者认为,对计件制的批评和取消,与“大跃进”之前所发生的诸如建立“党委领导下的厂长负责制”、确立“又红又专”干部选拔新标准等事件具有相关性,证明这一时期中共在工业管理和社会治理方面产生了重大的理念调整。这种调整并不完全以经济生产作为出发点,而是更多地体现出政治方面的考虑。

计件制的取消,与中共反思苏联模式有关。1956年,毛泽东在《论十大关系》中指出:“最近苏联方面暴露了他们在建设社会主义过程中的一些缺点和错误,他们走过的弯路,你还想走?过去我们就是鉴于他们的经验教训,少走了一些弯路,现在当然更要引以为戒。”*《建国以来毛泽东文稿》第6册,中央文献出版社,1992年,第82页。

苏联的工资制度究竟有哪些缺点?走了什么“弯路”?从1931年斯大林提出“有害的平均主义”论断之后,苏联工人群体内部的经济收入差距开始逐渐拉大*〔英〕默文·马修斯著,郑州大学外语系译:《苏俄的阶级与社会》,商务印书馆,1979年,第88页。。在1928年苏联实行第一个五年计划时,收入最高的工人所得是收入最低工人所得的2.8倍。到了1940年,随着斯达汉诺夫运动的兴起,用高工资来刺激劳动生产率、将工资制度与个人的生产能力牢牢挂钩的政策,导致工人内部的收入分化愈发显著,最高工资和最低工资之间相差30多倍。*〔西德〕鲍里斯·迈斯纳主编,上海《国际问题资料》编辑组译:《苏联的社会变革:俄国走向工业社会的道路》,生活·读书·新知三联书店,1977年,第34页。对于这一状况,毛泽东的评价是:苏联的工资政策“是以计件为主、计时为辅,我们则以计时为主、计件为辅。计件工资的毛病,是增加新老工人之间、强弱劳动力之间、轻重劳动之间的矛盾,助长工人为‘五大件’而奋斗的心理,使人们不是首先关心集体事业,而是首先关心个人的收入”*中华人民共和国史学会编:《毛泽东读社会主义政治经济学批注和谈话(简本)》,内部发行,2002年,第277—278页。。也就是说,对于毛泽东等中共领导人来说,在中国工厂中有可能出现的这种收入不平等的状况,不仅与他们所服膺的意识形态产生矛盾分歧,更会激起严重的社会矛盾,致使党的执政基础受到削弱。因此,无论在执政理念上,还是在具体实践方面,中共都不会容忍工人的经济收入因计件制的实施而日渐出现两极分化的状况。

在执政理念方面,计件制所产生的工人收入差距拉大,以及由此带来的“钞票挂帅”思想,和中共长期奉行的平均主义理念存在显著差别。中共在战争时期长期实行类似“战时共产主义”的供给分配制度。毛泽东曾表示:“我们的党是连续打了二十多年仗的党,长期实行供给制……实行供给制的人员,第二次国内战争多的时候有几十万人,少的时候也有几万人,抗战时期从一百多万增加到几百万,一直到解放后初期,大体是过着平均主义的生活。”*《毛泽东读社会主义政治经济学批注和谈话(简本)》,第107—108页。朱德也提出:“我们是在供给制条件下过来的,打仗不要钱,伙夫不要钱,什么都不要钱,革命成功就靠这个制度,将来建设新的国家也要靠这个制度。”*中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《后勤工作·文献》第3册,解放军出版社,1997年,第594—595页。李锐观察到,这些中共领导人一直主张“一个纯粹公有制成分、实行产品经济、分配上大体平均、限制‘资产阶级权利’的自我封闭式的‘社会主义’乐园”*李锐:《李锐反“左”文选》,中央编译出版社,1998年,第130页。。由此造成的一个结果是:一旦出现收入差距扩大的状况,政策的制定者会习惯于从之前的经验中寻求合法性,对这一状况进行批评。张春桥在《破除资产阶级的法权思想》一文中强调,供给制以及背后蕴含的军民平等、官兵平等、上下平等的原则,是打倒三大敌人、解放全中国的核心动因,计件制只会对争名于朝、争利于市的积极性进行刺激,所以取消计件制是必要的*张春桥:《破除资产阶级的法权思想》,《人民日报》1958年10月13日。。这种观点极为契合毛泽东的想法,因而才得到他的赞许。在毛泽东等中共领导人看来,单纯依靠物质刺激,用拉开收入差距的做法来调动人们的生产积极性,是一种“饮鸩止渴”式的做法,也和共产党长期以来的执政理念存在矛盾,因此不应加以提倡。

而在具体实践方面,中共领导人普遍认为,计件工资制导致工人收入差距拉大,是50年代中期一系列群体性事件的导火索之一,出于稳定社会局势、巩固执政基础的考虑,必须要叫停计件制。1956年底,波兰、匈牙利等国数万工人走上街头,对政府进行攻击。“工人罢工、学生罢课、群众性的游行请愿和其他类似事件”,在中国也“有了显著的增加”*《建国以来重要文献选编》第10册,中央文献出版社,2011年,第138页。。如1957年12月上旬,上海轻纺工业有53个公私合营工厂发生了工人罢工、怠工、请愿、包围公方代表等事件,共涉及职工1834人*《内部参考》(1956年12月17日),转引自沈志华:《思考与选择——中华人民共和国史(1956—1957)》,香港中文大学出版社,2009年,第449页;张静如等主编:《中国共产党通志》第3卷,中央文献出版社,2001年,第370页。。对于这种工人“闹事”的集体行为,毛泽东的判断是:一部分工人“物质上的要求没有得到满足”*《建国以来毛泽东文稿》第6册,第350页。。他指出:“哥穆尔卡*瓦迪斯瓦夫·哥穆尔卡,1956年至1970年任波兰共产党中央委员会第一书记。上台时,强调物质刺激,增加工人工资,结果工资增长的速度快于劳动生产率增长的速度。他们不注意提高工人的觉悟。工人只想多要钱,不好好干,生产情绪不高,造成了吃老本、不能增加积累的严重状况,逼着他们现在不得不出来反对物质刺激,提倡精神鼓励。哥穆尔卡也说,钱收买不到人心。赫鲁晓夫一直到现在强调物质刺激,可以预计,一定会走向自己的反面。他开了很多支票,高薪阶层当然满意,广大工人农民要求兑现而不能兑现的时候,就会被迫走到强调物质刺激的反面。”*《毛泽东读社会主义政治经济学批注和谈话(简本)》,第279页。劳动部也作出了类似的判断,认为一些人员的工资标准过高、升级过多和计件工资推行过急等原因,使得国家多开支了一部分工资基金,同时促使市场上某些物资的供求关系更加紧张,这是一些工人闹事的主要因素*《劳动部:加强劳动计划和劳动保护工作》,《人民日报》1957年5月9日。。在这样的背景下,仅仅对计件制进行小修小补,例如将个人计件改为集体计件、发动工人自觉修改定额、取消计件工资率等,已经不足以回应这一重大政治问题。换言之,要不要继续实行计件制,早已不是一个经济范畴的问题,而是具有政治方面的意味。

此外,共产党对计件制的反感与取消,还与这项制度过度重视经济收入对工人的刺激,忽视政治管理和思想教育的作用,削弱了共产党对企业的掌控力有关。关于这一点,美国社会学家华尔德(Andrew Walder)的理解是:苏联式的工资制度之所以用较大的工资差别对工人进行物质激励,是因为存在着工人极高的流动率和基层党组织相对较弱等现象。与此相比,中国工人的流动率很低,党组织的构建又非常完善,人手充足、经验丰富,能够有效地运用政治手段对企业进行管理。计件工资制让生产工人和管理层聚焦于个人与集体的经济收益,客观上干扰了党在工业中建立政治和社会控制的努力。*〔美〕华尔德著,龚小夏译:《共产党社会的新传统主义》,第123—129页。这个说法是有道理的。正如匈牙利经济学家科尔奈(Janos Kornai)所言:“在社会主义国家里,政治是‘无孔不入’的,它影响着社会生活的方方面面,因此,国家行政管理根本不可能‘脱离政治’。共产党认为自己应该对所有的事情负责,它不允许政府机构及其工作人员享有任何自主权。”*〔匈〕雅诺什·科尔奈著,张安译:《社会主义体制——共产主义政治经济学》,中央编译出版社,2006年,第36页。这种政治对经济的掌控局面,在中国体现得尤为显著。特别是在“大跃进”时期,随着中共开始试图摆脱苏联经济发展模式的束缚,走一条“适合中国的路线”之后,政治动员和思想教育的重要性,被提升到了无可比拟的高度*参见《建国以来毛泽东文稿》第9册,中央文献出版社,1996年,第213页。。

在计件制遭遇到一片反对声浪的同时,中央还酝酿和实施了两项制度变革:一是将工厂管理制度从苏联模式的“一长制”改为“党委领导下的厂长负责制”,党委干部取代生产、行政部门,被赋予了主要的企业管理权力;二是在精英选拔的过程中突出“政治挂帅”,强调要提拔“又红又专”的干部。将这些制度变革与计件制的废除相结合,可以较为完整地展现出这一时期中共的执政理念:一方面,党作为一种政治领导和行政监督的力量,必须要加强对生产单位的管理与控制,防止出现政治权力从企业中“脱榫”的状况;另一方面,企业虽然具有生产职能,但更肩负着向单位人传播主流价值观念和意识形态的政治与社会职能,发挥着“政治稳定器”的作用。计件工资制所代表的物质激励发展模式,无法在企业中树立和强化共产党的权威,因此,必须要淡化物质的重要性,通过“政治挂帅”的方式,将可能存在的“脱离政治”的不利因素排除出去。*参见刘建军:《单位中国——社会调控体系重构中的个人、组织与国家》,天津人民出版社,2000年,第220—222页。这种充满政治意涵的管理思维与实践,在之后的20年内成为中国工业发展的主要“标签”,深刻地体现出一个政治主导型的国家将其强大的控制力作用于经济领域的特点*参见桂勇:《私有产权的社会基础——城市企业产权的政治重构(1949—1956)》,立信会计出版社,2006年,第364页。。

四、余 论

通过上文的资料呈现和理论分析,笔者认为,计件工资制的骤兴骤废,并不是一个孤立的事件。这一过程说明,新中国成立初期工业管理中的许多举措不是出于经济原因,而是政治权力及意识形态共同作用的结果。虽然执政者认识到了计件工资制对工人生产的刺激作用,但是,一旦这一制度在党对工厂进行政治与思想控制的过程中造成了干扰与阻碍,则必然会被舍弃。换言之,在制度设计与实施的过程中,经济因素让位于政治理念。

计件工资制取消之后,中央设计的替代性方案是实行计时与奖金相结合的工资制度,同时增强对工人的思想教育与精神激励。这种措施在实施初期有一点效果,产量并没有因为计件制的取消而出现下滑。但是,单纯的精神激励很难长期支撑工人的劳动热情,不少工厂很快出现了生产效率下降、工人劳动积极性降低的状况,喝水多、上厕所多、聊天多、上医院多等现象普遍发生*《1958—1965中华人民共和国经济档案资料选编·劳动就业和收入分配卷》,第419页。。各厂的奖金发放又存在着平均主义现象,与生产结合不密切,完成任务的得奖,没有完成任务的也得奖,超额多的和超额少的奖励都差不多,甚至根本没有差别,因此工人对于这种做法表示不满,说这是“铁杆庄稼,旱涝保收”,妨碍了劳动积极性,不利于生产的发展*《劳动部、上海市劳动工资委员会关于改进企业奖励制度和计件工资问题的通知及上海市劳动有关问题的报告》(1961年6月),上海市档案馆藏,档案号B127-1-1044。。随着“大跃进”后期工业生产速度减慢,国民经济遭遇严重困难,不少地区出现了生产工人“人心不定”的局面。由于经济衰退有可能对共产党的执政基础产生负面影响,计件工资制在生产方面的激励作用重新被中共中央和企业管理者所提及。

1961年,在中央领导的授意下,各地工厂纷纷召开企业座谈会,讨论计件工资制实施的利弊。当年反对计件制呼声最为强烈的企业,如上海柴油机厂,不少干部与工人都表达了对计件制的支持意见。一些工长提出,计件制的实施,至少起到了八个方面的正向效果,如刺激生产、节约原材料、提高工人学习技术的积极性等,所以应当恢复*《关于上海柴油机厂计件工资制情况的调查报告》(1961年8月),上海市档案馆藏,档案号A36-2-464-52。。这种表述部分地证明,之前对计件制的反对意见,是在主流舆论导向的影响下产生的,不完全是工人真实心态的反映*参见丁云亮:《阶级话语的叙述与表象——1950年代上海工人之文化经验》,安徽师范大学出版社,2010年,第255页。。综合各方意见之后,9月公布的《国营工业企业工作条例(草案)》,即“工业七十条”指出,工资形式应当按实际情况办事。凡是需要和可能实行计件的,就应当实行计件工资制。在保证劳动定额先进合理的前提下,不限制工人的超额工资。到了1963年底,国营企业实行计件制的工人占生产工人总数的比重,已由1960年不到5%回升到19.9%。*严忠勤主编:《当代中国的职工工资福利和社会保险》,第81—83页。

从重新起用计件制的过程可以看出,“大跃进”时期确立的经济发展模式,即强调政治动员和思想教育的重要性,更多地对工人进行精神激励等,对于促进劳动生产、提高工人积极性所能起到的作用相对有限。党对单位的政治调控,虽然能够让企业在外部环境需要时发动有效的政治动员,但也使企业在日常生产工作方面显得很不得力。将按劳付酬、多劳多得的绩效主义原则从工人的评价体系中抽离,导致的是工作愿望的减退与劳动生产率的下降,由此出现吃“大锅饭”的极端平均主义倾向。有学者认为,“大跃进”时期,国家通过对社会的掌控和重塑,试图实现一种政治强制性的社会变迁,构建执政党心目中的理想形象。但是,这种貌似强大的政治力量存在着内在限制:在加强政治控制和提高经济效率方面,无法找到一个“互动均衡点”。*参见刘建军、陈超群主编:《执政的逻辑:政党、国家与社会》,上海辞书出版社,2005年,第180—181页;黄宗智主编:《中国乡村研究》第3辑,社会科学文献出版社,2005年,第231—233页。也就是说,政治与经济两套话语存在着天然的内在紧张,试图以政治的方式指挥生产,很难实现政治与生产的兼顾,最终所出现的结果是,在整个毛泽东时代,共产党的执政理念摇摆于政治管理和经济发展之间,政策实施也因此而反复变化。

(本文作者 林盼,复旦大学社会发展与公共政策学院博士后研究员 上海 200438;朱妍,上海社会科学院社会学所助理研究员 上海 200020)

(责任编辑 赵 鹏)

The Political Ethos Behind Economic Policy: the Adoption and Repeal of Piece-rate Wage Policy in State-owned Enterprises in 1950s

Lin Pan & Zhu Yan

This paper examines the adoption and repeal of piece-rate wage policy in Chinese state-owned enterprises in 1950s and analyzes political concerns underpinning this process. Radically promoting piece-rate wage system is both a part of comprehensive learning from the Soviet Union, and the ruling party’s attempt to render material incentives to accelerate economic development as well. However, this policy soon arouses conflict among workers, and further causes chaos to management. Since piece-rate wage policy is based on meritocracy and individualism, which contradicts then-top leaders’political ethos, and the policy heavily relies on economic incentives which may fragments working class and weakens the ruling power, it leads to a quick repeal of the piece-rate wage system. This studies concludes that the ups and downs of piece-rate wage system profoundly reflects changes in guiding principles of industrial management and social control for this new communist regime.

F129;K27

A

1003-3815(2015)-05-0046-10