中国对资本主义国家的易货贸易研究(1950—1952)*

——以华南区为例

张 夏 婷

·党史资料·

中国对资本主义国家的易货贸易研究(1950—1952)*

——以华南区为例

张 夏 婷

1949年前后,中国遭遇以美国为首的西方资本主义国家以封锁和禁运为主要表现形式的经济制裁。面对贸易危机,中国政府把易货贸易作为危机管理手段。华南区的易货贸易经历了从筹备建立、全面推进到逐渐结束的发展过程,是一次比较成功的危机管理:在宣传策略及战略使用上,中国政府成功地普及了危机文化,并利用香港、私商为易货贸易服务;在经济上,它通过推广多余物资输出换回了国内生产建设急需的原料与器材;在政治上,对私商进行思想教育,为社会主义全面改造奠定基础。

华南区;易货贸易;危机管理;反封锁;反禁运

近年来,有关新中国在成立初期反封锁、反禁运的问题已有不少研究。其中,一些研究在材料和切入角度上较有新意。张曙光利用中外档案文件资料,探讨了美国对中国实行经济禁运的原因以及中国领导人的看法和对策,并指出中国领导人利用这个机会加强了中央的经济管制①huguang Zhang: Economic Cold War: America’s Embargo against China and the Sino-Soviet Alliance, 1949—1963,California: Stanford University Press, Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 2001.。陈心竹认为:判断禁运是否有效的方法就是考察1950年至1959年中国的GNP(国民生产总值)或GDP(国内生产总值),而根据统计数字,中国并没有受到贸易禁运和朝鲜战争的影响②参见陈心竹著,翟亚柳编译:《中国和美国贸易禁运(1950—1972)》,《中共党史资料》2007年第2期。。陶文钊则运用美国外交档案和其他中英文资料论述了20世纪50年代美国对华贸易禁运政策的制定、实施及其演变过程,并展现了新中国政府的反禁运努力*参见陶文钊:《禁运与反禁运:五十年代中美关系中的一场严重斗争》,《中国社会科学》1997年第3期。。董志凯大量运用中国档案资料,概述了中国反封锁、反禁运的斗争过程、效应和启示*参见董志凯:《建国初期新中国反“封锁”的效应和启示》,《经济研究参考》1992年Z6期。。

除了上述学者外,其他学者大部分是按照反封锁、反禁运的“背景、措施、成效及经验教训”这一模式来展开研究的。但他们的研究都存在种种不足:第一,大多局限于国家层面的研究,缺乏对地方层面反封锁、反禁运的研究,因此在史料上缺乏对地方原始档案的解读。例如,欧阳湘、唐富满虽然也是从港澳地方层面来着笔,但他们是围绕中国政府确保对港澳地区的供应政策措施来写的,并没有涉及易货贸易*参见欧阳湘、唐富满:《从内地对港澳地区的出口供应看中国共产党的港澳工作方针(1949—1978)》,《中共党史研究》2012年第10期。。第二,偏重于宏观层面和重大事件,对转变贸易重心、整顿金融、增产节约运动等内容关注较多,而对具体措施,如易货贸易在地方上的执行情况等关注较少。第三,从反封锁、反禁运的政治角度分析比较多,而其他角度的分析比较缺乏。其中,关于1950年至1952年期间易货贸易的研究更是空白,只有董志凯曾在论著当中有过比较简单的概括性描述*参见董志凯:《1949—1952年中国经济分析》,中国社会科学出版社,1996年。。

为此,本文拟从危机管理的角度出发,结合运用广东省档案馆的相关档案,对1950年至1952年期间华南区*新中国成立初期,中央政府把全国划分为华北、东北、西北、华东、中南、西南6大行政区。中南区由广东、广西、湖南、湖北、河南、江西6省和武汉、广州两市构成。华南区隶属于中南区,地域范围是广东、广西、海南岛和广州市。采用易货贸易方式突破资本主义国家*本文所用的“资本主义国家”概念,指以美国为首的,包括西德、瑞士、比利时、英国、法国、意大利等国在内的西方资本主义国家。日本和港澳地区也属于此范畴。但是南亚和东南亚国家,如印度、锡兰、巴基斯坦、印尼、缅甸、泰国等国不在此列。的禁运、封锁的历史作较为系统的考察和分析,以求丰富学界对这一问题的研究。

一、易货贸易的背景

1949年,当中共在解放战争中取胜的形势日渐明朗时,中国的对外贸易就开始处于冷战的阴影之下:美国开始调整其对华贸易政策,对中国进行封锁和禁运。而中国对外贸易经营的严重受挫,对新中国的危机管理能力提出了严重的考验。

美国对中国的贸易封锁和禁运,来源于1947年其对苏联及东欧人民民主国家实行的战略物资禁运。在中共即将取得政权时,美国自信地认为其在经济领域拥有对付中共政权的最有效武器,*参见陶文钊主编:《美国对华政策文件集:1949—1972》第1卷(上),世界知识出版社,2003年,第106页。随即确定了通过对华输出管制来对新中国施加压力的原则,以“防止中国变成苏联的附属国”。*陶文钊主编:《美国对华政策文件集:1949—1972》第1卷 (上),第111页。1949年11月,由美国提议,经北大西洋公约组织开会通过,决定成立巴黎统筹委员会(简称“巴统”),约定对苏联和东欧人民民主国家实行禁运,并在12月将中国列入“巴统”管制的国家范围。但此时,美国对华贸易管制相对宽松,中国与资本主义国家还保持着一定程度的贸易联系。

1950年6月,朝鲜战争爆发。随后,美国对华封锁与禁运进一步加强,中国面临的危机升级。9月,美国规定:对香港、澳门的输出商品,凡是具有战略性质的,一律需要领取许可证。但美国试图以管制输出来阻止中国出兵朝鲜的做法并未奏效。10月25日,中国出兵朝鲜。之后,美国对华禁运全面升级。11月,美国终止了与中国的商务往来,正式对中国实行全面禁运。随后,美国又宣布自12月3日起对中国大陆及香港、澳门地区的出口实行全面的许可证制度(以前只对战略物资实行许可证管理),要求“凡是一个士兵可以利用的东西都不许运往中国。”*陶文钊主编:《美国对华政策文件集:1949—1972》第1卷(下),世界知识出版社,2003年,第974页。但美国深知只靠自身的全面禁运无法达成目标,因此积极拉拢其同盟国参与对华禁运。在美国的压力下,加拿大和日本对华实施了几乎全面的贸易限制,而英国等“巴统”成员则对中国实施了选择性禁运。12月16日,美国宣布管制中国在美国辖区的资产,禁止一切在美国注册的船只开赴中国港口。如此,美国对华贸易管制达到顶峰。

对新中国来说,这场由外力施加的危机极具威胁性。百废待兴的新中国急需物资进行经济建设,军队在朝鲜战场也急需军需补给,而美国发起的封锁与禁运在很大程度上切断了这些物资的来源以及中国产品的销出。但中国政府临危不乱,采取各种措施打破封锁、禁运,除了抢运抢购物资、将对外贸易转向苏联与新民主主义国家外,1950年12月,中国政府决定采取另一项危机管理策略,即对资本主义国家的贸易方式不再使用结汇制度,而是暂时改用易货贸易为主的贸易方式。

二、易货贸易的筹备建立阶段(1950年12月至1951年2月)

(一)易货贸易的决策分析及方案制定

美国方面对华升级的贸易管制,使中国的境外资产面临风险:美国冻结中国在美的资产,使得外汇有被冻结的危险;美对华加强输出管制,中国在境外购买到的货物面临运不回来的危险。此外,从中央到地方的财委根据一年来英、美货币持续贬值的情况,作出了外汇有贬值危险的评估。特殊的外部环境,决定了中国实施特殊的贸易政策。为了使“我出口不能白白送礼”,*华南分局政策研究室城市科:《中南区进出口贸易会议上报告提纲》(1951年),广东省档案馆藏,档案号206-1-21。1950年12月底,中央人民政府政务院财政经济委员会(简称“中财委”)决定:“至少6个月内,我们的出口办法应该是易货贸易,而不能是结汇。如果两三个月内证明英国或欧洲继续对我运出重要物资,则可以放宽结汇尺度,但即令如此,结汇的方式,在货物进口的时间和数量上,也须大体相当于易货。”*中国社会科学院、中央档案馆编:《1949—1952中华人民共和国经济档案资料选编(对外贸易卷)》,经济管理出版社,1994年,第472页。

在方针制定前以及制定过程中,国内对于是否实施易货贸易存有争议。第一种意见建议为了贸易安全,可以只进不出,中央认为这种意见太“左”,不予采纳。*第二届华南外贸行政会议秘书处:《周局长关于全国对外贸易管理会议的传达报告》(1951年1月27日),广东省档案馆藏,档案号302-1-10。第二种意见则建议用多余的土产换回外汇,使商人、工人、农民等各方都受益,中央认为此种建议忽略了外汇面临的危险,“偏右”,*第二届华南外贸行政会议秘书处:《周局长关于全国对外贸易管理会议的传达报告》(1951年1月27日),广东省档案馆藏,档案号302-1-10。但认同把“多余的土产拿出去,换回任何物资回来都是好的”*第二届华南外贸行政会议秘书处:《周局长关于全国对外贸易管理会议的传达报告》(1951年1月27日),广东省档案馆藏,档案号302-1-10。的说法。因此,中央贸易部决定总的贸易方针是以易货为主,用国内剩余的农副产品换回急需的工业设备及生活用品,但同时根据需要保留一定程度的结汇方式。

根据中财委的指示,中央贸易部把进出口货物按照重要程度分为甲、乙、丙三类,包括进口甲、乙、丙类和出口甲、乙、丙类,*具体规定是:“进口甲类即具有战略性进口物资,资帝国家禁止输出的货物,不易买到,国内需要但国内目前又不能生产的物资,或者国内生产出产品不合规格必须要人家的也放在甲类,这是甲类。进口乙类,比较容易取得的工业原料,五金器材等,或者国内不能生产的民需品,就是次要的必需品,对这些进口与民族工业没有多大影响的。进口丙类是民用品,进不进都可以的放在丙类。出口甲类:大致战略物资,或者占国际市场重要地位的,例如:猪鬃和桐油。出口大宗的物资也在甲类。出口乙类:国内次要东西,例如:羽毛、废棉、杂粮等等。出口丙类:不重要农村副产品,出口困难必须出口的,例如:手工艺品等放在丙类。”参见第二届华南外贸行政会议秘书处:《周局长关于全国对外贸易管理会议的传达报告》(1951年1月27日),广东省档案馆藏,档案号302-1-10。其中甲类重要出口货有桐油、猪鬃、皮毛等,甲类重要进口货有橡胶、棉花、钢材等。易货贸易以进出口平衡为原则,先进后出或分批同时进出。易货贸易有四种形式:直接易货、记账易货、对开信用状易货、联锁易货,前三者须先进后出,后一者则可以先出后进,但出口货仅限于丙类。这四种方式灵活运用,各地可根据实际情况来决定,但是都要力求交换不落空。各类出进口货的交换原则是每类出口货要与重要性相当的进口货交换。*其中,出口甲类要与进口甲类交换为原则;出口乙类可与进口甲、乙类交换;出口丙类可与进口甲、乙、丙类相交换,也可以换成瑞币或是英镑。参见第二届华南外贸行政会议秘书处:《周局长关于全国对外贸易管理会议的传达报告》(1951年1月27日),广东省档案馆藏,档案号302-1-10。易货与结汇的配合原则是:外汇尺度由我国需要外汇的程度多少为转移,需要外汇多少则以货物进口情况为依据,并且还要以买得到货为依据,必须坚持能买入才能卖出。易货贸易的基本精神是积极的,用多余的物资换回国家生产建设急需的战略物资,有效地把出口物资变成进口货,保证了国内生产建设所需原料与器材的供应。

为了贯彻易货方针,1951年1月15日,中央贸易部在全国对外贸易管理会议上起草并修订了《易货贸易管理暂行办法》及其实施细则。但这些文件暂时还只在内部讨论,尚未在全国公布,也没有制定出具体的易货货品分类附表。

(二)易货贸易的初步执行情况

在中央贸易部争取易货的指示下,各地根据指示调整贸易方式。在转变为易货贸易的过程中,华南区具有贸易优势。在封锁、禁运下,华东、华中诸如上海、天津等口岸的贸易活动日趋困难,而华南区因为地理上靠近港澳以及历史上与资本主义国家贸易联系较多,“成为反禁运反封锁的前哨阵地”。*中国银行广州分行:《华南外汇工作报告》 (1951年9月25日),广东省档案馆藏,档案号302-1-10。因此,易货贸易在华南区的发展极具典型。

1950年12月19日,华南财委公告实行易货制度,停止结汇出口签证,并开始签发易货出口许可证。*为了保证货物的进出,规定了易货的四项原则:同等货值进出;货物出口后,7天内申请入口,限1个月内将所易货物输入;保证出口外汇用于购运物资进口;具结保证书由3家商号联保。在管理方式上,华南区实行联保经营方式,保证自签发出口许可证后,须在一定期限内运回同等价值的进口货销案。参见华南区对外贸易管理局:《实施易货贸易后临时管制办法经过》(1951年1月13日),广东省档案馆藏,档案号302-1-10。12月23日,华南财委公布了办理易货的四项原则,通过限期、联保经营等方式确保货物的输入。在具体的管理上,华南区显示了灵活性。华南财委考虑到华南区的土产商品性较强,出口货的主要对象是资本主义国家,而且出口比较零散,若全部采取易货会影响华南区的贸易活动。经呈准中央后,先后准许华南的家禽、蔬菜、水产、小额山货及手工艺品等先结汇出口,而生猪则半结汇出口半先进后出易货出口,同时允许易货超范围经营与自由转让,解除了经营上的限制。经过这样的调整,不少地区的农副产品出口得到了解决。

在易货方法刚公布时,华南进出口是不分先进后出或是先出后进的。但是当1951年初以美国为首的西方资本主义国家对我国实施更为严格的禁运时,华南对外贸易管理局指出:“港澳物价上涨无规律,且不易采购,如准许先出后进,不仅要买贵货而且有买不回来的危险”*华南区对外贸易管理局:《关于易货贸易诸问题》(1951年1月13日),广东省档案馆藏,档案号302-1-10。。出于对人民财产负责的态度,华南对外贸易管理局决定从1951年1月5日起坚决执行先进后出政策,规定:重要的货物如植物油类、羽毛、桂皮、生猪、皮类编织品、大黄等,除非经特别批准,一律须先办妥进口后出口*参见华南区对外贸易管理局:《实施易货贸易后临时管制办法经过》(1951年1月13日),广东省档案馆藏,档案号302-1-10。。为了照顾华南区的特殊情况,对于一些不是主要的出口货,如果申请出口款额不大可以按实际情况机动掌握,酌情批准先出口后进口。

1951年1月中旬,华南区对外贸易管理局颁发《华南区易货贸易先进后出临时处理办法》和《关于易货贸易先进后出手续问题及程序》。在中央贸易部对易货先进后出没有具体指导前,这两项法令的颁布对各项如出进口平衡问题、外汇转让问题等都具有重要的指导作用,使华南区易货贸易有章可循,促进易货贸易有序地执行。

从1950年12月公告实行易货贸易开始至1951年2月底中央颁布易货贸易实施细则之前,华南财委根据实际情况对易货贸易灵活运用,取得了一定的成效。从进出口额上看,进口额和出口额都呈增长趋势。*出口方面:1951年1月份批准易货出口的金额占批准出口总值60.38%,2月份占出口总值72.41%。进口方面:1月份批准易货进口的金额比易货出口大1.25倍,2月份易货进口之金额又比1月份增加6%。参见王斗光:《为何要成立易货交易所》,《南方日报》1951年3月11日。从进出口货品上看,华南区主动限制了重要物资的输出,如桐油、苎蔴、鸭毛在数量上减少了48%至80%;而次要货物,生猪、家禽等保持以往出口数量,水产、鲜果、蔬菜等则因为有结汇之便利,出口活跃*据广州外管局统计,水产、鲜果、蔬菜数量的增加分别为187%、35%、50%,茶油更是增加了316%。参见广州外管局:《关于易货后华南对外贸易情况的报告》(1951年6月),广东省档案馆藏,档案号302-1-10。。进口物资方面,数额大量增加,且进口物资的战略意义很重,树胶、五金、石油、汽车轮胎等占了大部。综上表明,先进后出的易货政策能够最大化地使交换不落空,符合中央实行贸易保护政策的目的,有利于中国在贸易中处于主动地位,有助于摆脱对资本主义国家的依赖。

贸易方式的转变,对进出口商(主要指私营进出口商)影响最大,带来的问题也最多,主要集中在以下几个方面:第一,某些进出口商对易货方式的认识及易货办法的运用缺乏理解;第二,缺乏机关来组织单边出口商与单边进口商完成先进后出的易货方式,由此派生出了严重的外汇黑市问题以及贴水问题;*在贸易方式转变为易货后,对兼营进出口商品的商人没什么影响,他们可以独立完成先进后出的贸易过程,而单边进出口商则需要找搭配才能完成进出口贸易。为了求得资金周转,出口商人必须把所得外汇转让给进口商来求得资金周转,某些进口商人有时甚至需要到黑市购买外汇,派生出了严重的外汇黑市问题。除此之外,当时出口利润大,以至某些出口商宁愿补贴一些利润给进口商来换取进口额,有时贴水高达原额的10%至20%。第三,易货初期各种办事程序繁琐,工作效率大受影响;第四,商人对因局势紧而引起的船只不定期、贸易时间长、成本利润无法估计等风险有所顾虑,某些商人对易货持观望态度,对易货的积极性普遍不高。因此某些进出口商反对先进后出的易货方式,要求结汇以及先出后进,抵制易货贸易。《关于易货贸易诸问题》就提到汕头的出口商在货物出口后不买进口货,或是投机取巧,于第一次货物出口后办理货物进口时改作先进后出申请,企图拖欠出口额。为了保护货物交换不落空,维护国家经济利益,华南财委要求严格掌握先进后出原则。广州对外贸易管理局于1951年1月27日发出公告,规定凡是办理先出后进,已输出货物而其实际进口货未将其出口总额全部冲抵前不得办理先进后出。贸易方式的转变,除了进口商层面出现问题外,地方政府层面以及工人、农民也出现了问题。在地方政府层面,某些地方干部对易货政策的意义以及易货手续等认识不清、思想混乱,对易货持怀疑态度。东江地区甚至强调地方的特殊性而抗拒执行易货政策达月余之久*参见中财委:《华南第二届外贸管理会议报告》(1951年3月25日),广东省档案馆藏,档案号206-1-21。。因此,华南外管局要求各分局处领导干部加强思想教育,切实从思想上澄清他们对易货的错误认识。而在在工人、农民层面,华南区主动控制某些物资的出口,造成与出口有关的某些行业工人失业,农民出口土产价格下降,引起了工人、农民的不满。这些都是在易货初期出现的问题,亟待解决。

在易货贸易的筹备建立阶段,华南区的易货贸易呈现出下几个特点:第一,中央关于易货贸易的具体办法尚未明朗,导致华南区在管理上稍显混乱以及较为仓促;商人叫苦抱怨,部分干部和地方当局对易货持消极态度,出现抵抗易货的情绪,这恰好体现了此次贸易危机的紧迫性。第二,易货贸易手续繁杂,一切清算保证都由广州外管局办理而不是银行负责,工作效率低。第三,华南区在易货贸易中具有主动性、斗争性。桐油的国际市场需求强,因此华南财委主动把桐油作为与资本主义国家进行经济斗争的武器,以桐油作为筹码要求买家用我国需要的物资来交换。在掌握主动权的情况下,桐油易货取得了不错的成绩。据《南方日报》介绍,在1951年2月5日一天之内,私商就易货出口桐油达500余桶,易回了烟胶王金等。*参见《本市进出口业恢复开市,易货贸易渐趋好转》,《南方日报》1951年2月11日。

三、易货贸易:全面推进阶段(1951年3月—12月)

1951年,中国的贸易危机全面升级。朝鲜战场上的失利使美国国家安全委员会决定扩大对华经济制裁。1951年3月,美国实行限制中国土产输入的办法。5月18日,美国操纵联合国非法通过《实施对中国禁运的决议》的禁运案,使禁运在更大范围内国际化。10月,美国国会通过《巴特尔法案》,以停止美援相威胁,并规定美国的受援国不得违反禁运政策与中国、苏联等社会主义国家进行贸易。

在国际形势的一步步紧逼下,中央与地方贸易部门顶住压力,全面推进易货贸易。1951年3月6日,中央贸易部通报颁发《易货贸易管理暂行办法》及其实施细则,对易货贸易的原则、方式、进出口货物、公私营进出口商申请易货许可证办法都列出了具体规定。华南区方面,广州外管局于3月16日颁布实行《易货贸易管理暂行办法》,并于3月28日公布了易货贸易附表;同时,在华南区2月的华南对外贸易行政会议和3月的华南第二届外贸管理会议上研究解决易货经营中的相关问题,并对外管工作者及进出口商进行宣传教育。这一系列会议,解决了易货中的若干问题及澄清了干部、商人的思想,私商对易货贸易有了较明确的认识,对易货方法也逐渐熟悉,出进口商合作易货也有进步。这一时期的易货贸易,除了在政策修订上有所发展之外,还设立了易货交易所及组织易货联营,全面推进易货贸易。

(一)组织工作:设立易货交易所

为了解决进出口商在易货过程中出现的资金周转、进出口搭配、外汇转让等方面的困难,中央贸易部在1951年1月15日的全国对外贸易管理会议上决定:在天津、上海、广州三地设立易货交易所。根据指示精神,华南财委于3月10日对外公告广州易货交易所成立。广州对外贸易管理局、中国银行广州分行于3月19日联合颁布了《广州易货交易所规程》,规定:“凡属易货贸易管理暂行办法内所规定之‘直接交易’‘记帐交易’‘对开信用状易货’及‘联锁易货’四种易货贸易进出口权利义务与外汇发生转让行为者均须通过本交易所进行之”。*广州对外贸易管理局、中国银行广州分行:《广州易货交易所规程》(1951年3月19日),广东省档案馆藏,档案号302-1-10。

设立易货交易所,切实解决了贸易商的困难。首先,由交易所负责进出口商人间的搭配,解决了进出口商人搭配难的问题。其次,指定银行对进出口商间权利义务及外汇转让进行保证,增加了信用,使得单边进出口商能够放心进出口。再次,由银行进行贷款或是垫汇,解决资金问题。*商人完成一次先进后出的易货贸易需要时间较长,且要求先进后出,在出口商货物没有售出前,缺少外汇,无法先办进口货输入,只能到黑市购买外汇。因此,银行的贷款或是在国外垫去外汇头寸对开展易货有很重要作用。广州的7家华商指定银行对出进口商易货贷款拟定了具体办法,规定:出进口商依照目前易货贸易办法办理先进后出易货,如缺乏外汇资金时,得在国内提供三成至五成人民币或五成的出口货为保证金,向指定银行申请开给购买证在香港十足用款,以采取物资进口,俟出口时将出口货物运输单据交银行托收,归还贷款。参见《本市指定银行拟定易货贷款办法》,《南方日报》1951年2月1日。最后,交易所的设立能够加强金融的管理,对不在规定时间地点内完成成交或作场外交易以及非法投机买卖的银行予以严厉打击,规范经济活动;同时协助外汇管理,打击了因外汇转让不经过银行而产生的黑市,使经济朝着健康的方向发展。

易货交易所的设立,起到了多方面的作用。第一,有利于反封锁、反禁运。从易货交易所交易的商品结构上看,前6个月里,甲类物资进口占了80%,*参见中央人民政府贸易部广州对外贸易管理局:《一九五一年上半年华南对外贸易工作报告》(1951年),广东省档案馆藏,档案号302-1-8。这与中国在当时迫切需要进口战略物资是符合的,有力地应对西方国家的禁运。第二,通过掌握贴费率,促进滞销品输出。1951年下半年贸易市场进口有利出口无利,为了推广土产输出,交易所对滞销货物出口主动提高贴费率,刺激了滞销货物出口。第三,通过异地转账清算控制进出口平衡以及促进滞销商品买卖。1951年5月,易货交易所试行异地转账清算的办法控制进出口平衡,规定各口岸的出口商如果自己不能办理进口,可以委托广州指定银行或当地中国银行服务部转请广州中行服务部,在广州易货交易所办妥易货转让和交割手续买到进口登记凭证,凭证在不同口岸向当地外管局申请易货出口。该政策实施后,各地因易货所产生的出口困难问题很好地得到解决。例如,1951年11月份梧州桂皮出口的大部分就是经广州转账的,成功争取了桂皮在旺季输出。第四,行政管理方面,交易所实行汇报制度,对所有交易情况登记造册,每天送交中国银行、对外贸易管理局及财委等部门,帮助各部门及时了解易货状况。

易货交易所的上述功能和作用,都指向了交易所最重要特点,即把易货贸易集中起来,使当时的对外贸易由相对散乱向统制和集中管理过渡。据统计,1951年交易所总交易金额为63853314港元,占本口岸同时期全部易货金额的37%*参见《广州易货交易所工作总结》(1951年),广东省档案馆藏,档案号302-1-8。。这表明,华南区将近四成的易货贸易是在交易所的主导下完成的。在这一过程中,除了能对私商加强管制外,还能潜移默化地对私商进行社会主义改造,尤其是这种由国家统制的办事模式,使商人逐渐向计划经济靠拢,有利于“把私商纳入社会主义轨道”。*李荣峰:“广州私营进出口业的社会主义改造(1949—1956)”,硕士学位论文,华南师范大学历史文化学院,2010年,第12页。

易货交易所的设立,体现了政府统制对外贸易的决心。它通过政府的力量对整个对外贸易作统一调配,避免了因过于分散而削弱了对资本主义国家经济斗争的力量。易货交易所的管理也体现了当局对私商以利用为主的态度:它把私商集中起来,最大限度地发挥其在资本主义斗争中的作用;但是对私商的“改造”并未真正落实,即使是有改造,也是在思想上进行教育。

(二)组织易货联营

自从对资本主义国家的贸易方式改为易货为主后,由于资金少、经验浅等主观条件的限制,一些私商在经营上的困难更加突出。中财委认为要团结进出口商,在联营的基础上推动私商组织易货,在资金周转、对外统一叫价等方面加强优势。鉴于前期的联营组织交易不大及某些私商对易货不重视的情况,1951年3月,广州外管局成立行政处,处内的进出口指导科专门负责调整旧有联营,对其进行改造或是淘汰,对新组的联营则主动推动易货的经营。

各联营社的易货金额不高,但还是迈出了易货联营的第一步,并且出现一些联营易货的典型,如厘竹联营。厘竹联营是在国家支持下发展起来的公私易货联营。在易货贸易开始后,厘竹联营社没有直接自办易货进口的产品,需要寻找搭配进口,但因为它是由国营公司办进口,所以比较容易解决进口问题;而苏联及人民民主国家因其国营性质也愿意与他们签订易货协定。私营企业与国家企业的易货联营,在一定程度上能推动易货发展,一方面它可以克服个体经营时的盲目性,在国营贸易机构的领导下实现统一外销、统一报送等,既减少了经济损失,也加强了国家统制;另一方面,使中国在对外贸易中占据主动地位,某些实力较强的联营组织可以对外统一报价,而不再受控于洋商。

但是,私商之间的易货联营效果却比较一般,甚至有时发生破坏经济秩序的行为。对此,外管局采取的主要策略是加强教育并逐步进行改进,并没有因为要完成统制贸易而对私商们采取过激或是强制性措施,各进出口商参加联营还是以自愿为原则。但联营社由国营领导成绩较好的结果与私商们在过程中表现出来的不配合、垄断倾轧、投机倒把等破坏经济的行为,使政府认识到新中国经济建设不可缺少国营经济的领导。这就为后来政府对私营企业进行改造以及同业公会等组织的结束埋下伏笔。

虽然易货已经走上了正常发展道路,但是因为贸易危机升级,易货贸易还是面临着困难,包括易货入超严重、地方外管局之间缺乏联系。1951年,因为主要出口货的国外市场受资本主义世界经济危机影响,市场呆滞,胃纳较弱,导致大量出口货堆积,价格下跌,出口无利;而扩大内销及转向苏新贸易则使出口货品缺乏,导致易货不平衡,入超严重。但是交易所在处理入超问题时不及时,“几乎完全懈怠了工作”,*《广州易货交易所工作总结》(1951年),广东省档案馆藏,档案号302-1-8。主要原因是对形势估计错误及没有灵活运用贴费来调整配合进出口工作,而固守提高贴费只会增加进口商负担的想法。虽然后来经上级指示调高了贴费,但在时间上已经不是最恰当。在组织出口货方面,交易所对冷门货、滞销货组织出口的认识也不够,致使组织滞销货物出口的时间滞后。此外,地方外管局之间缺乏联系,导致国家遭受损失。1951年8月,湖南把大量生猪从长沙运往香港时没有知会广州,影响了华南的出口计划,香港的生猪也因此而价格大跌,使得双方都遭受损失。

从1951年3月至12月,虽然外部形势恶劣,但是易货贸易在逆势中发展,全面向前推进。这一阶段的成绩主要表现在:用积压的外汇抢购所需物资,并且是主要物资(如橡胶);公私营厂商积压的冷货也大部出口,换回了热货。在管理上,政府做出一些改进,无论是中央还是地方都对易货手续进行了简化。在整个过程中,中国领导人的策略是正确的,可谓是一举多得,既克服了经济困难,显示了中国经济斗争的决心;亦对私商等进行教育,已经有社会主义改造的苗头。但是,易货贸易中出现的易货不平衡及地方外管局之间缺乏联系的问题,也暴露出了政府在处理问题时手段生硬和不成熟,对出现的问题欠缺长远考虑。

四、易货贸易:基本结束阶段(1952年—1955年)

1952年,在西方放松对华贸易禁运,以及中国政府努力打开对外贸易新局面的情况下,中国的贸易危机得到缓解。

美国深知只有实施多边禁运才能真正起到作用,因此要求各个国家行动一致。但是各国并没有按照美国的预期付诸行动,特别是美国与英国就香港禁运问题陷入了长期的谈判,影响了禁运效果。大多数西欧国家和亚洲主要贸易国家没有采纳美国对中国全面禁运的政策,这些国家虽然在战略物资的禁运上给予合作,但是一旦禁运涉及棉花、肥料、纺织品、纺织机器、染料、药品之类的货物,它们就不愿断绝其对华输出。同时,各个国家采用的禁运清单和强制措施都不相同:虽然“巴统”成员国所实施的管制措施很广泛,但是都远不如美国实施的完全禁运政策,对联合国的决议的解释也不一致;中东和东南亚的一些国家仅对禁止战略物资运往中国作出了一般性的承诺,而印度、巴勒斯坦、缅甸和锡兰则未按联合国决议采取行动。*参见陶文钊主编:《美国对华政策文件集:1949—1972》第1卷(下),第1028、1075页。

朝鲜战场的失利,使其他国家对禁运的效用提出质疑,都要求放宽对华禁运。在各国压力下,1954年8月,“巴统”第一次大幅度调整东西方贸易管制政策,管制清单的总数从474种下降到252种,其中禁运物资的总数从270种下降到167种。*转引自王永华:《1950—1954年美英对香港禁运的历史考察》,《延安大学学报(社会科学版)》2006年第2期。随后,英国等国在可控范围内逐渐放松对华禁运,并更多地利用“例外程序”*例外程序:1951年10月“巴统”成立中国委员会时,15个参加国家曾经约定,凡与该国本身有重大利害关系的物资,可以利用“例外程序”对华输出。所谓“重大利害关系”指如果不输出,就会对该国经济有重大影响;为了换取必要的回头货,必须输出。参见原喜云:“建国初期美英对华贸易政策探析(1949—1954)”,硕士学位论文,山西大学历史文化学院,2006年,第22页。向中国输出战略物资。到1959年,除了美国仍在坚持全面的对华贸易限制外,其他各国均已各自与中国开展贸易。

为了打破美国的封锁禁运,在苏联政府的支持下,国际经济会议1952年4月在莫斯科召开。中国代表团不仅在会议上指出禁运对西方国家和中苏双方都造成损失,同时还在各小组会议及会下积极活动,表明中国和平友好的立场和愿同各资本主义国家扩大贸易交往的态度。通过这次会议,中国打开对欧洲贸易的新局面,英国、法国、比利时、荷兰、联邦德国、芬兰、智利等国家相继同中国签订了贸易协议。随后,中国还和日本签订了贸易协议。

在西方禁运的放松及中国自身的外交努力下,中国的贸易危机得到缓解,而大规模的工业建设即将开始也需要外汇来购买物资,中财委决定扩大结汇,紧缩易货。华南财委于1953年5月开始停止记账易货进口,而联营易货则照常批准,不过逐渐缩小了范围;同时提倡自进自出易货,既能解决国家进口需要又能带动滞销品出口。1955年4月,中央再次要求扩大结汇,紧缩易货。广东省对外贸易局也规定今后出口货原则上一律按结汇方式办理,如确实需要易货则需申请。此后,针对西方资本主义国家的易货贸易基本结束,只是根据需要机动使用。

结 语

从总体上看,易货贸易是一次较为成功的危机管理。

从运用机制上看,易货贸易具有危机管理中所要求的灵活性和系统性。易货贸易具有灵活性,这是它最大的特点。易货贸易的内涵是以易货为主,但是保留一定程度的结汇。易货与结汇二者灵活运用,易货有利则易货,结汇有利则结汇,所以易货贸易是在可控范围内根据自身需要设计的办法,只要“原则是正确的”,运用可以“机动”。*罗真耑:《开展对帝国主义经济斗争的易货贸易》,香港《经济导报》1951年4月10日。易货贸易的系统性主要体现在中央与地方之间管辖范围的划分,以及诸如银行、海关、税务等机关的配合,还有易货贸易的具体实施及相关法律的颁布,整个程序及执行是系统而有针对性的。这种系统性只体现在方针、政策、计划、组织、制度上的统一,而在技术上(如上文所述),是可以灵活使用的。

从宣传策略上看,易货贸易成功地普及了危机文化。在危机管理中,舆论抗辩是非常重要的策略,中央和地方主要是从心理上着手。针对易货贸易推行的必要性,中共中央在多个场合表明危机是美国等资本主义国家强压的结果,如“我们的困难是帝国主义给的”,*第二届华南外贸行政会议秘书处:《周局长关于全国对外贸易管理会议的传达报告》(1951年1月17日),广东省档案馆藏,档案号302-1-10。这些带有鼓动性质的宣传,激起商人的愤慨和统一对外的决心,团结各阶层。同时在民众当中树立危机意识,宣传在资本主义国家的出口管制下用结汇方式进行贸易的危险性及改用易货贸易方式的必要性和紧迫性。1951年1月,《南方日报》发文宣传推行易货贸易的必要性:“美帝及其仆从们已横暴地禁止物资运到香港,剥夺了香港贸易商的利益,也妨碍了我们的对外贸易。为了保证我们输出货物,能够以合理价格买回物资,保证国内各种建设,规定‘先进后出’,是非常必要的。”*《拥护易货贸易措施》,《南方日报》1951年1月19日。最后,在民众中树立对敌斗争必胜的信心。在易货执行的过程中,在思想和管理上都曾出现混乱的局面,政府的办法是召开各种会议,在会议上用已有的易货成果来表明易货是可以做的,以此澄清干部、商人的思想。普及危机文化带来的好处是能增强经济斗争的主动性,使民众主动地参与到对危机的处理中。据《南方日报》记载,1951年3月,华南油脂油料输出组织组员主动互相订立公约,保证直输欧洲和澳大利亚以及香港桐油的易货不得辗转售给美商,对违反者严格制裁。*参见《华南油脂输出组织提出,保证香港桐油易货,不辗转售给美日商》,《南方日报》1951年3月30日。这种主动斗争表现,说明政府的宣传策略是有效果的。

从战略使用上看,中国政府成功地采取“利用矛盾、斗争分化相合”的策略,突破了封锁和禁运。在遭受禁运和封锁期间,中国主要利用英、美在香港的矛盾,以香港为突破口争取易货。在港英政府加强禁运时,华南财委利用华南经济对香港财政和贸易的重要性,通过干扰香港经济或是用菜蔬、米等关系香港生命的出口货迫使港英政府对中国易货。*根据相关文件显示,相关部门曾考虑过用“威胁”手段迫使香港对中国大陆易货,华南财委曾考虑过的方法是“到香港当局扰乱一下,使其在进行禁运时有所顾虑,如香港英政府银行有16亿存款,其中有大部分是中国人的,就想办法动员中国商人提五、六亿,使其金价波动”;广州外管局也考虑过用菜蔬、生猪、柴薪、米等关系香港生命的出口货迫使香港政府对中国易货。但具体是否真正实施,笔者没有找到相关文件佐证。参见华南财委办公厅:《贸易检查会议(第四次)纪录摘要》(1951年),广东省档案馆藏,档案号206-1-21;广州外管局:《关于易货后华南对外贸易情况的报告》(1951年6月),广东省档案馆藏,档案号302-1-10。此外,中国还利用香港商人为中国输送各种物资。香港著名爱国人士霍英东就在朝鲜战争期间与华润公司、中共驻澳门贸易机构南光公司以及华南企业公司在港开办的商行合作,为朝鲜战场输送了需要的盘尼西林、止血药、汽油、轮胎、橡胶、黑铁皮等物资*参见李敏生:《患难之交:抗美援朝霍英东历史解密》,中国社会科学出版社,2003年。。在积极利用香港的方针指导下,中国成功地利用香港做转口贸易或是走私贸易。根据易货检查组统计,在1951年7月前,易货进口有90%是从香港进来的*参见华南财委办公厅:《贸易检查会议(第四次)纪录摘要》(1951年),广东省档案馆藏,档案号206-1-21。。1951年,从香港进口的物品最大宗的是橡胶、钢铁材料、药品、机器、科学仪器及医疗器材、汽车轮胎等;而华南的货物也大部销往香港,输出最大的是活猪、桐油、菜蔬、猪鬃、鲜蛋、活家禽等。*参见《1949—1952中华人民共和国经济档案资料选编(对外贸易卷)》,第605、607页。中国政府利用香港的战略,既能为中国经济建设服务,同时也造成港英政府、香港人民、英国政府与美国的矛盾加剧,有利于分化瓦解美国的禁运同盟。

除了利用香港输送物资,中共还利用私商推进易货。中国贸易的发展方向是走计划经济道路,但在国营经济还比较弱的时候,国家对私商还有一定程度的依靠,特别是利用他们的资金、国外关系等,让他们在易货当中发挥最大作用。在这过程中,中央还对其进行社会主义的初步改造,在思想上进行教育,使其向社会主义靠拢。

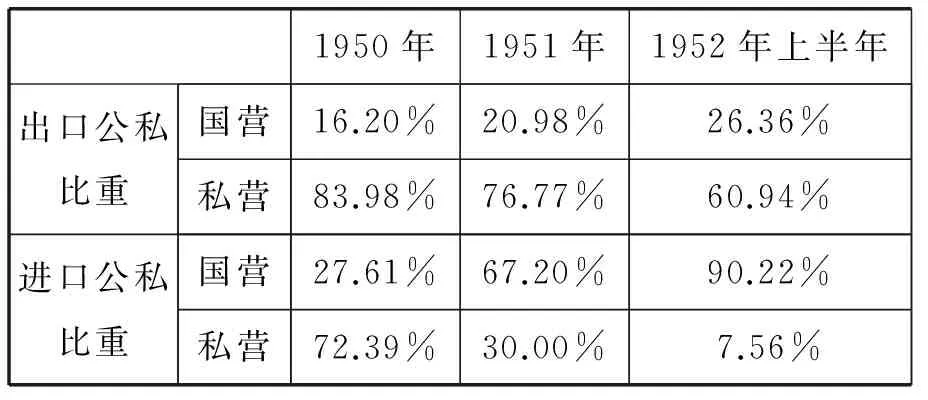

从经济成果上看,易货贸易达到了用多余物资换回国家建设需要的生产物资的积极目的,并在这一过程中加强国家对经济的统制。以华南区为例,根据广州对外贸易管理局的统计,1951年广州口岸的主要进口货均属甲、乙类,出口货则主要是大量丙类货物,并限制了重要物资的出口,实现了以次要物资换重要物资的目的。大量土产的输出,帮助恢复农村经济,也活跃了城市经济。同时,易货贸易有利于加强国营经济的领导地位。以华南区地区为例(见下表),在出口方面,鉴于华南的特殊情况,出口主要由私商掌握;国营贸易的比重虽然增长缓慢,但已经在上升当中,国营经济的领导地位得到一定的增强。

1950年至1952年上半年出进口公私比重变化表

资料来源:华南财委统计处:《华南(粤穗)三年来人民经济恢复发展概况》(1952年9月),广东省档案馆藏,档案号254-1-17。

从外交上看,中国与苏联的关系愈加紧密。美国对中国进行封锁,本意是“阻碍共产党中国长期经济发展计划的实施”,*陶文钊主编:《美国对华政策文件集:1949—1972》第1卷(下),第1027页。并配合朝鲜战场上的行动给予中国以威慑,以此离间中苏关系,但结果反而让中国更加靠近苏联。在遭到全面封锁的情况下,中国要在封锁、禁运中突围而出,就必须有所依靠,而苏联就是中国当时的依靠对象。中国政府有克服困难的信心,主要原因是在新中国成立后贸易重心转向苏东阵营。中财委相信,依靠苏联可以 “无需惧怕资本主义国家封锁”。*《1949—1952中华人民共和国经济档案资料选编(对外贸易卷)》,第471页。据统计,自新中国成立后,中苏贸易一直呈上升趋势。1951年,中苏贸易额占中国对外贸易总额的41.38%。1952年,中苏贸易额占中国对外贸易额的54.82%。*从树海、张桁主编:《新中国经济发展史(1949—1998)》(上),上海财经大学出版社,1999年,第758页。在苏联的帮助下,处在极端困难情况下的中国在禁运、封锁的重重罗网中找到了“网开一面”的生机,从而在世界市场上有了回旋的余地,稳住了阵脚*董志凯:《1949—1952年中国经济分析》,第178页。。在中国自身的努力和苏联的帮助下,中国减少了对西方国家的依赖,与苏联的关系愈加紧密。但是对苏联的高度依赖为以后一系列事件种下了根源,包括在50年代末开始的中苏交恶以及后来在边境上的剑拔弩张,这不仅在中国引发了一系列政治、经济问题,也影响了整个冷战走势。这其中隐藏的风险,是中国政府在进行危机管理时没料想到的。

综上所述,50年代初期的中国政府采取的

易货贸易是一次较为成功的危机管理,并在其过程中使获益最大化。通过易货贸易的方式,中国尽最大能力地规避了风险,经济上争取了重要物资的进口,并借机加强了国家的统制力量,在政治上为以后外交与公私关系的调整作了铺垫。在危机管理中,中国政府展现出强硬又灵活的战略手段,使得全国团结一致对外斗争,成功地调动了一切可用的国内外资源为国家服务。但是,这次危机管理也暴露出政府在处理危机时缺乏计划性、地方之间缺乏联系、信息沟通不畅、干部思想及业务水平不高等问题,这都是不可忽略而需要引以为戒的问题。

(本文作者 广州市玉岩中学教师 广州 510530)

(责任编辑 王志刚)

Study on Chinese Barter Trade to Capitalist Countries (1950—1952)——Taking Southern China as an Example

Zhang Xiating

Around 1949, China encountered economic sanctions from USA and other Western capitalist countries in the main form of blockade and embargo. In the face of the crisis, Chinese government took barter trade as a means of crisis management. The barter trade in Southern China experienced the process from the preparatory establishment, comprehensively promoting to gradually ending, and was a successful crisis management. In the publicity strategy, Chinese government succeeded in popularizing the crisis culture, making Hong Kong and businessmen serving the barter trade. In the economy, through promoting the output of excess materials, Chinese government received the raw materials and equipment which was necessary to domestic production and construction. In the politics, the ideological education of businessmen laid the foundation for the socialism comprehensive transformation.

D232;D829.1;F129

A

1003-3815(2015)-05-0114-11

* 本文是笔者在华南师范大学历史文化学院就读期间的硕士毕业论文“经济挑战与危机管理:1950—1952年华南区对资本主义国家易货贸易研究”的一部分。