利用物理实验 走出思维误区

程芳卉,张育霞

(新疆生产建设兵团第二中学,新疆 乌鲁木齐 830000)

利用物理实验 走出思维误区

程芳卉,张育霞

(新疆生产建设兵团第二中学,新疆 乌鲁木齐 830000)

摘要:列举了5种容易进入误区的案例,例如:蜡烛熄灭问题,大小气球变化问题,发电机输出波形问题,打结问题及液体扩散问题,并逐一用实验呈现出了客观的实验现象,分析了实验本质,旨在通过这些实验纠正学生的思维惯性,带领学生走出思维误区,让学生和教师认识到实验教学的重要性.

关键词:密度;气体压强;交变电压;摩擦力;扩散

1引言

在当前的物理教学中,物理实验占有越来越重要的地位,它影响学生的知识结构和非智力因素的发展. 近几年来,中考、高考试卷命题越来越重视对学生科学实验探究能力的考察. 各种创新题目中存在着越来越多未加验证的知识,而学生在学习过程中又会受以前“接受学习、死记硬背、机械训练”的影响,遇到此类问题时直接将物理原理生搬硬套,这样就会走入思维误区,常常做出错误的判断. 笔者收集了在教学中学生甚至教师都极易出错的5个案例,旨在通过物理实验纠正学生的思维惯性,带领学生走出思维误区.

2蜡烛熄灭问题

“高低不同的燃着的蜡烛罩上烧杯后谁先熄灭?”这一经典问题,总会引来学生的激烈讨论.

大部分学生认为由于CO2密度比空气密度大,所以低的蜡烛应该会先灭,而此题的正确答案则是高的蜡烛先灭. 分析造成学生出错的原因发现:物理概念和规律本身都是从大量的具体事例中抽象出来的,教师在教学过程中,必须重视感性认识,让学生在观察物理现象和分析物理过程中获得必要的感性认识,形成概念,并掌握规律. 而对于该题,学生并没有通过实验验证,只是将已学知识搬过来套在题目上,缺少了感性认知模块,才得到错误答案. 笔者为加深学生对该问题的理解,纠正错误的认识,特意设计制作了演示高低蜡烛哪只先熄灭的实验.

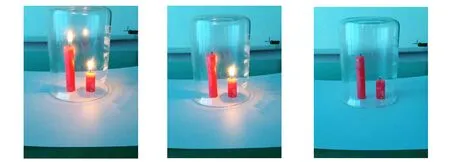

首先准备一高一低2只蜡烛,保证烛芯的长度相同,蜡烛粗细材质都相同,1张白纸. 然后将一高一低两蜡烛放在白纸上,点燃后罩上大烧杯,观察现象. 学生惊奇地发现,约5 s后,高的蜡烛先熄灭,又过了几s,低的蜡烛才熄灭. 如图1所示.

(a) (b) (c)图1 蜡烛熄灭过程

这一幕给学生留下了深刻的印象,推翻了以前根深蒂固的错误认识,这时再让学生举一反三灵活运用之前知识猜想分析原因. 原来,相同温度下CO2密度确实比空气大,但燃烧过程中产生的CO2很热,气体热胀冷缩使CO2密度减小,并小于空气密度,因此CO2会向上聚集,所以位置高的蜡烛先熄灭. 这也很好地解释了发生火灾时为什么人们要趴着逃离现场.

3大小气球变化问题

有关小气球PK大气球的问题,是学习气压相关章节时出错率极高的问题,取2个相同的气球(为便于观察,可用不同颜色),将它们分别吹成一大一小的形状,将两气球的气嘴分别套在空心笔杆两端,为保证气密性良好,可用棉线捆扎连接处,整个过程捏紧两气球的气口,如图2(a)所示.

(a)

(b)图2 2个气球连通前后的变化

如果此刻松手,两气球的大小会如何变化?学生都认为此实验类似于连通器原理,大气球中的气体会流入小气球中,最终两气球一样大. 但实验结果却出乎大家意料,因为在两手同时松开后,大气球会更大,小气球会更小,小气球把大气球吹起来了,如图2(b)所示. 与学生的猜想截然相反.

这节课让学生重新认识了物理实验的重要性,通过实验才能归纳总结规律,走出误区. 此时笔者趁热打铁引导学生思考产生此实验现象的原因,有的学生提出:生活中,吹气球时开始比较费力,必须一鼓作气猛力地将它吹开,吹起来以后,就感觉不那么费力了,难道说气球吹大以后气压反而会减小?小气球内的压强会比大气球内的压强更大吗?接着,学生们纷纷提出自己的猜想. 最后笔者再来解释其中的物理原理,原来平时吹气球时气球内外压强是不等的,由于橡皮筋的弹力,球内气体压强大于外界压强,气球在膨胀时会产生向内收缩的弹力,这时气球对球内空气有压缩的功效,小气球表面张力大,收缩力大;大气球表面张力小,收缩力小. 气体内部压强=外界大气压+气球球膜收缩产生压强,因此小气球内的气压比大气球内的气压大,气体不断从小气球流入大气球,直到两边气压平衡为止,也才会看到不同于人们思维定式的现象.

4发电机输出波形问题

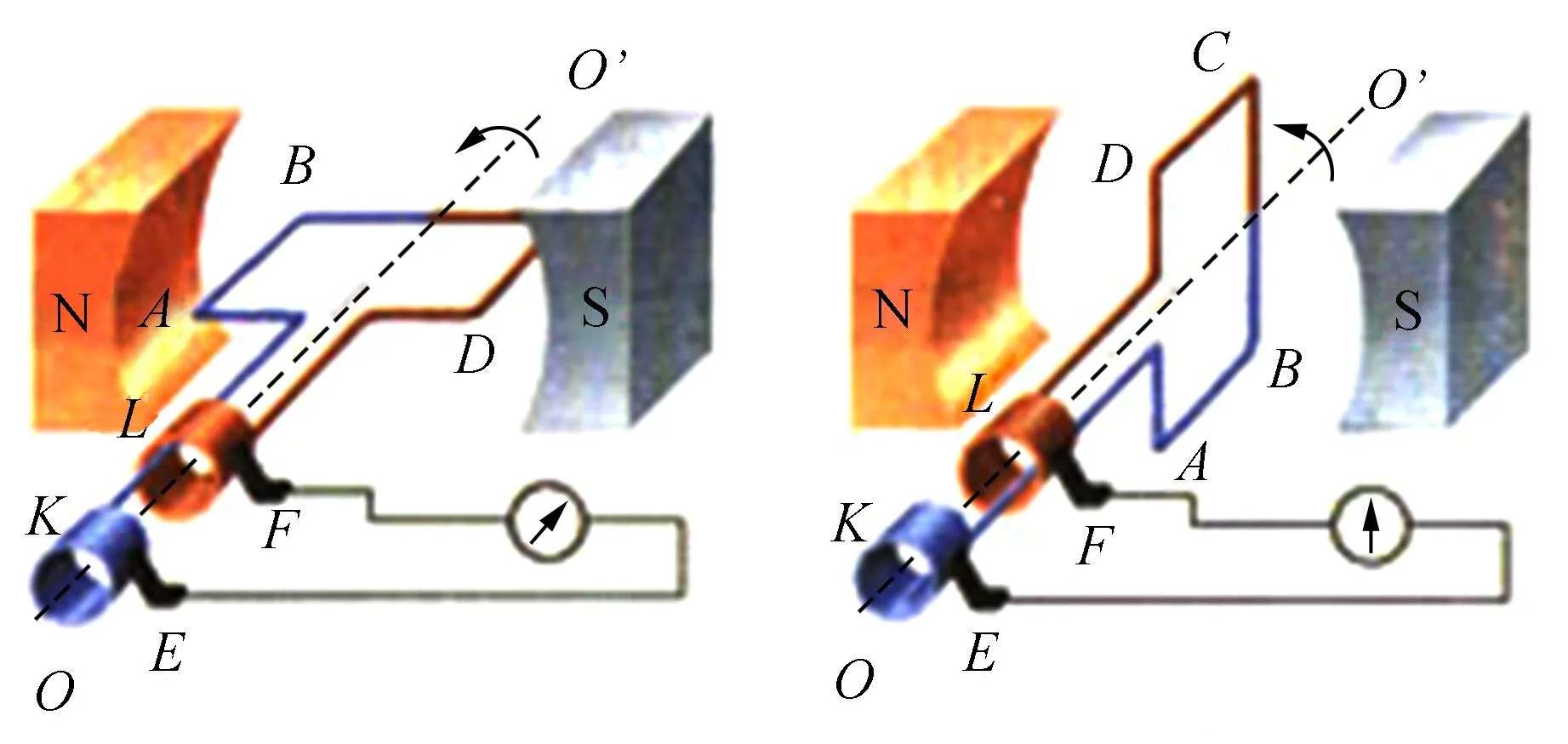

在物理选修3-2的教材中,描述交变电流的变化规律时这样写道:“对于图3所示的发电机,根据法拉第电磁感应定律可以导出,它的电动势e随时间变化的规律为e=Emsinωt,按正弦规律变化. ”

(a) (b)图3 交流发电机的示意图

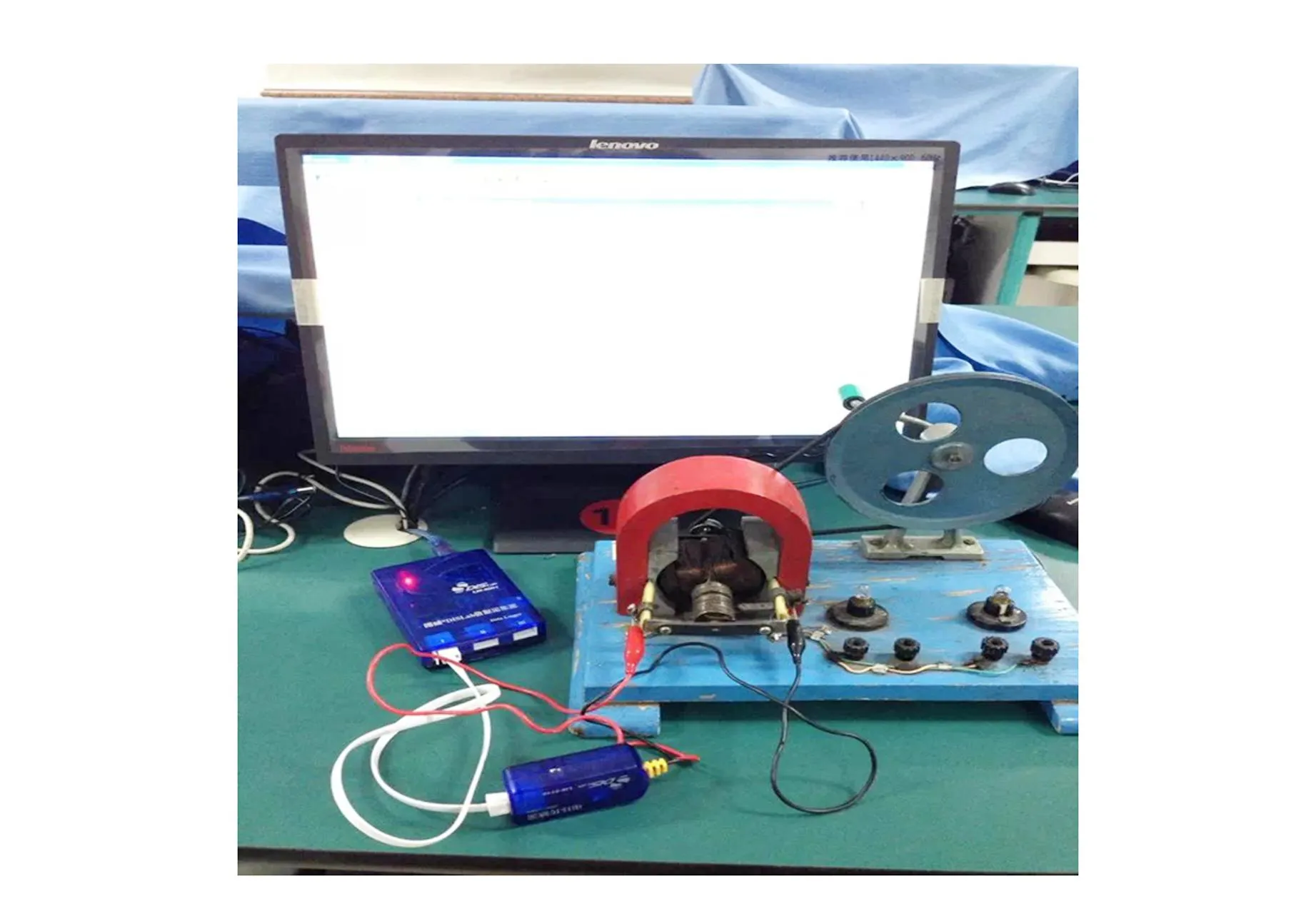

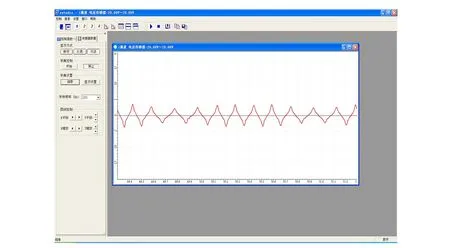

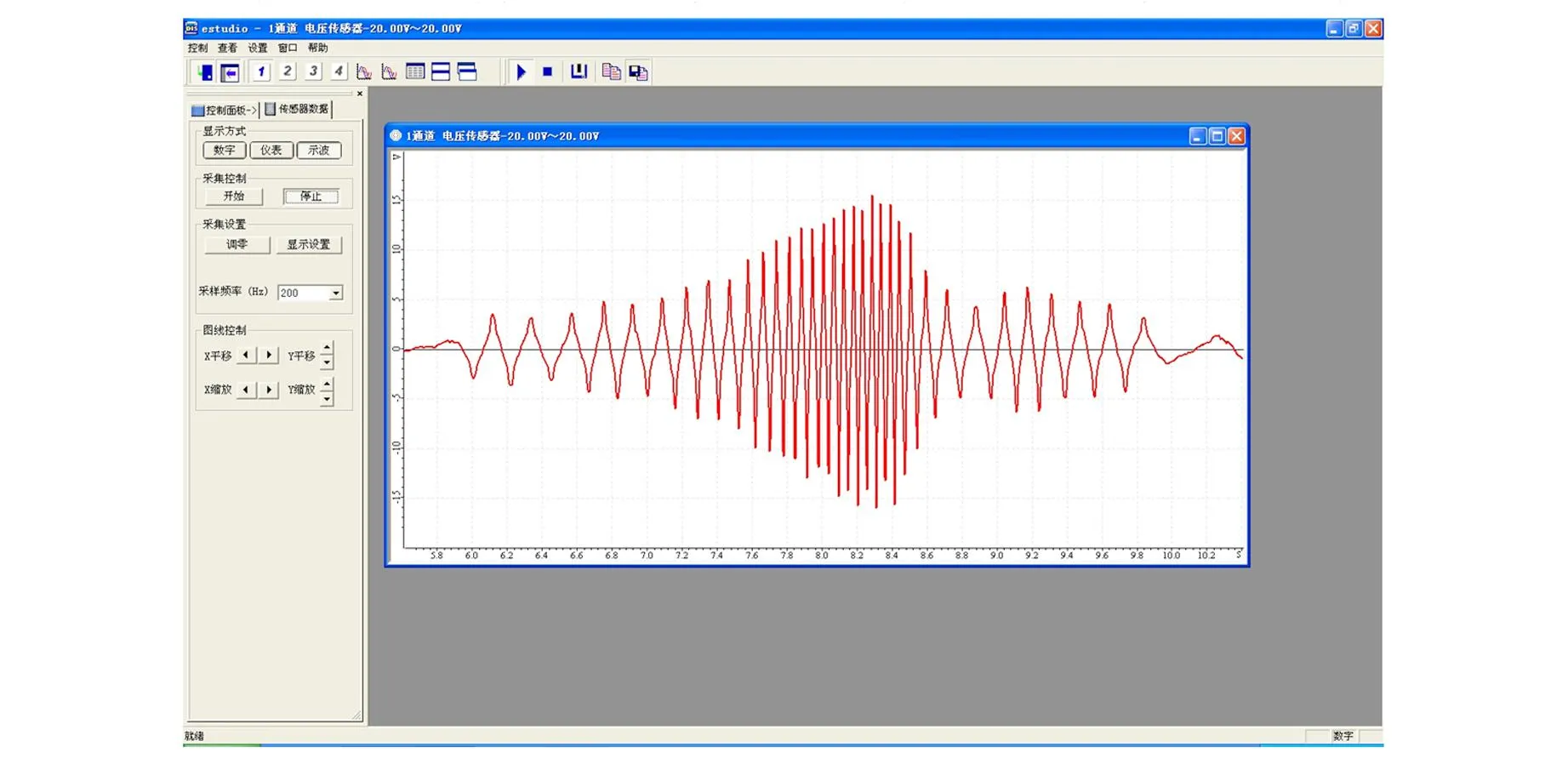

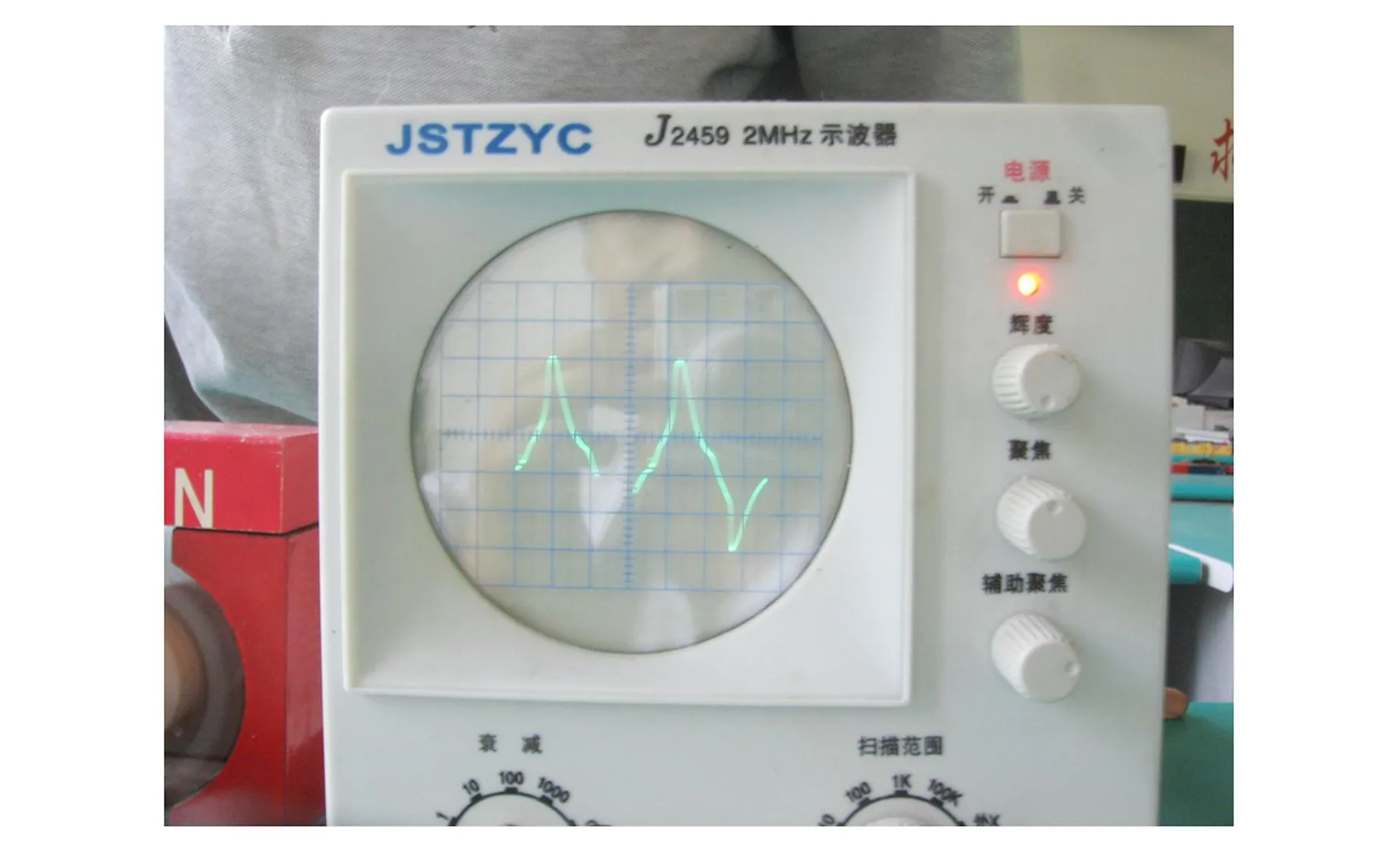

读完这一段教材,学生会理所当然地认为发电机输出波形就是正弦波,甚至许多教师也存在同样的认识,教师在讲解时直接告诉学生手摇交流发电机输出的是正弦波,即正弦函数的图像. 笔者利用实验室的手摇交流发电机和电压传感器做了该实验,意在纠正这种说法. 实验步骤如下:将电压传感器接入数据采集器,并与发电机输出端并联,如图4所示,设置采样频率为200,缓慢摇动发电机模型的手柄,观察电压窗口内的图像变化,如图5所示,发现产生的波形并不是正弦波而是三角波.

图4 实物连接图

图5 电压变化图

改变摇动发电机的速度,还能得到发电机转速与交流电频率之间的关系如图6所示.

图6 发电机转速与交流电频率的关系

随着摇动速度增大,频率增大;速度减小,频率减小,但是输出的波形仍旧是三角波. 其实仔细阅读教材,发现造成此误区有3个原因:1)手摇交流发电机使用的永久磁铁是蹄形磁铁,不能产生匀强磁场,教材中展示的却是能够产生匀强磁场的永久磁铁. 2)实验用的手摇交流发电机的转子是多匝线圈,教材中的转子是单匝的平面线圈,并且线圈整体处于匀强磁场中. 3)手摇交流发电机的速度用手不好控制,不能达到完全匀速的状态. 因此得到产生正弦交流电的必要条件是平面单匝线圈在匀强磁场中匀速转动. 笔者使用DIS实验系统研究发电机的输出波形(对于没有DIS实验系统的学校也可利用示波器来验证此问题,只需将示波器接在手摇交流发电机的输出端),重复上述实验步骤即可,输出波形如图7所示.

图7 DIS实验系统输出波形

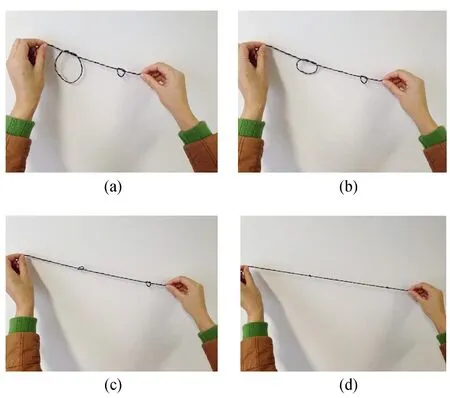

5打结问题

在学习摩擦力相关章节时,有许多贴近生活的经典习题,例如“拔河问题”、“打结问题”等,如下面的案例,一根绳子上系有一大一小2个松结,缓慢地拉绳的两端,问两结哪一个先收紧?绝大部分学生都认为小结先收紧,因为直观上感觉手拉绳子的力一定,两结收紧的速度是一样的,而小结的圈小,因此小结先被收紧. 笔者做了该实验,现象却令学生大吃一惊,如图8所示.

图8 绳子大小松结收紧过程

开始时大结先收缩,当大结缩到比小结小时,小结开始收缩,反复这个过程,最终两结竟同时被收紧而无先后之分. 其实这与摩擦力有关,原来对于小结,绳与绳之间的压力较大,故摩擦力也较大,如果左侧的结较大,当拉绳子时,左侧的结由于摩擦力小,故将先收缩,而右侧的结由于摩擦力较大而保持原样. 一旦左侧的结收缩到小于右侧的结后,左边结的摩擦力又会大于右侧的结的摩擦力,在摩擦力的作用下,该结将暂停收缩,而右侧结开始收缩. 如此周而复始,最终两结将被同时收紧. 学生往往在这种看似简单的题目上“栽跟头”,一是缺乏生活经验和亲身体验的过程,二是不善于观察和思考. 其实物理问题都是围绕实验展开的,只要勤于动手,善于思考,大部分问题都会迎刃而解.

其实此实验取材方便,操作简单,在讲完本题后,许多学生立即动手自己尝试,利用身边的线绳做“打结实验”. 这样一来,该实验充分调动了学生的积极性,在动手过程中满足了学生的好奇心,通过实验的真实的感受,体验了成功的喜悦,一举多得.

6气体扩散问题

九年级物理分子热运动中,有气体扩散的演示实验,如图9所示.

图9 气体扩散实验

2个瓶子的瓶口相对,之间用1块玻璃板隔开,抽掉玻璃板后,会观察到2个瓶子内的气体混合在一起,最后颜色变得均匀. 由于扩散现象也可以发生在液体之间,于是笔者准备了几个规格相同的广口瓶、厚纸板、黑色墨水、开水、自来水,在班里进行了实验. 首先往装满开水的广口瓶中滴入黑色墨水,用厚纸板盖在广口瓶上,并将其扣在另一个装满自来水的广口瓶上,如图10所示.

图10 液体扩散实验

小心地抽掉夹在两瓶子之间的厚纸板,这时所有学生都认为被染成黑色的水应该会立即与下面瓶子里的水混合,但实际观察到的实验现象是:两瓶里的水并未混合,如图11所示.

图11 用热的液体做扩散实验

紧接着笔者又做了对比实验,往装满冰水的广口瓶中滴入黑色墨水,盖上纸板后倒扣在另一个装满自来水的广口瓶上,抽掉纸板,学生发现这一次两瓶中的水混合了,不觉地惊叹起了这个神奇的现象. 对比图如图12所示.

图12 用冰水和热水做扩散实验的对比图

此实验有趣地揭示了奇妙的物理原理,因为它打破了人们常规的思维定式,许多人都认为被染黑的水一定会与下面瓶子的水混合,但通过实验却观察到了不同的现象. 原来其中原理还与水的温度有关,如果往冰水里滴墨水倒扣以后就会立即看到扩散现象,而往热水里滴墨水再倒扣,热水就不会与下面瓶子的水混合,因为除了扩散现象这里面还包含了对流的相关知识,对流是指液体或气体中较热部分和较冷部分之间通过循环流动使温度趋于均匀的过程,对于液体来说,温度较高的部分会上升,温度较低的部分会下沉,从而互相混合. 在实验中,被染成黑色的冰水与底下瓶子里的水慢慢混合,这就是液体的对流现象. 而热水由于温度高还会在上面,不会立即与下面的水混合,过一段时间后,热水逐渐降温,两瓶水之间温差缩小,才会观察到扩散现象.

7结束语

理论和实践的结合才是物理教学的本质,物理实验能为学生的学习提供丰富的感观材料,使学生对物理事实获得具体的、明确的认识,这样不仅能培养学生的实践能力,也强化了学生对知识的理解和记忆. 虽然实验时的发现会与当初的想法有些偏颇,但这正是探究性教学所追求的目标. 利用物理实验,带领学生走出思维误区是最直接有效的方法.

参考文献:

[1]曲学基. 稳压电源实用电路选编[M]. 北京:电子工业出版社,2003.

[2]赖恒. 物理实验中的素质教育[J]. 集美大学学报,2000(特刊):25.

[3]赵力红,臧文彧. 高中物理探究性趣味实验[M]. 杭州:浙江大学出版社,2002:88.

[4]人民教育出版社物理室. 普通高级中学教科书物理(选修3-2)[M]. 北京:人民教育出版社,2006.

[5]杨介信,张大同. 中学物理实验大全[M]. 上海:上海教育出版社,1996.

[责任编辑:尹冬梅]

Using physics experiment to avoid misunderstanding

CHENG Fang-hui, ZHANG Yu-xia

(Xinjiang Building No.2 Middle School, Urumqi 830000, China)

Abstract:Five mostly misunderstood cases, such as candle extinguishing problem, balloon size-changing problem, output waveform of electric generator, knot tying problem and liquid diffusion problem, were presented. The objective phenomena were showed by demonstrating experiments, the essence of each experiment was analyzed. By these experiments, students’ misunderstandings about these cases were corrected, and the significance of experiment teaching was shwon.

Key words:density; gas pressure; alternating voltage; friction force; diffusion

中图分类号:G633.7

文献标识码:A

文章编号:1005-4642(2015)04-0018-05

作者简介:程芳卉(1990-),女,新疆乌苏人,新疆生产建设兵团第二中学助理实验师,学士,从事物理实验教学工作.

收稿日期:2015-01-05