基于柱镜光栅的裸眼3D显示技术

陈天奕,姜修允,岑 剡

(复旦大学 物理学系,上海 200433)

基于柱镜光栅的裸眼3D显示技术

陈天奕,姜修允,岑剡

(复旦大学 物理学系,上海 200433)

摘要:借助实验观测、理论计算、光学软件Tracepro模拟等方法,通过立体画探究了基于柱镜光栅的裸眼3D显示技术原理,并以此为基础借助图片处理软件进行衬底立体图像的制作,配合柱镜光栅元件完成模拟演示实验,得到了一定的裸眼3D效果.

关键词:裸眼3D;柱镜立体光栅;立体图像

1引言

一般图像以2D平面方式显示,而人眼通过视觉感知到的真实世界是3D的. 为提供更加逼真的视觉效果,基于2D显示载体的3D显示技术逐渐兴起,其中观察者不需要佩戴辅助工具的一类被称为“裸眼3D”. 基于柱镜光栅的裸眼3D显示技术因其易于加工、立体图像亮度高、多视点立体效果好[1]等优点,应用较为广泛,在某些领域已实现较为成熟的产业化.

本实验以市面常见的立体画为主要研究对象,借助实验观测、理论计算、Tracepro软件模拟等方法探究基于柱镜光栅的裸眼3D显示技术的基本原理,并据此利用Photoshop软件处理衬底图像结合柱镜光栅材料[2]进行简易演示实验.

2实验观测与原理探究

2.1 人眼立体感的获得

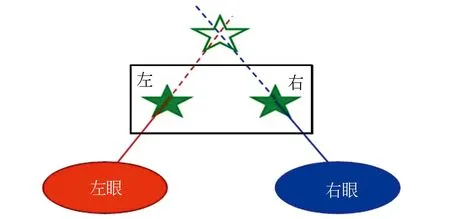

两眼观察同一物体的视角略有不同造成一定视差,大脑对2幅图进行处理判断距离和位置. 以图1中框和星的位置比较为例:如图1(a)所示,在左眼视图中星较框偏左,在右眼视图中星较框偏右,则大脑判断星在框后;反之如图1(b)所示,则大脑判断星在框前.

(a)

(b)图1 由视差判断星与框前后位置

2.2 立体画的主要结构

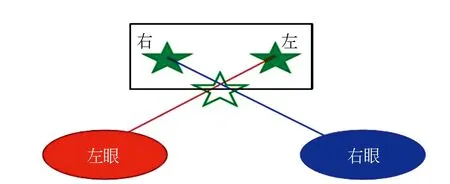

通过拆分立体画产品并借助显微镜等工具进行逐份观测,可知立体画主要由棱镜光栅板与置于其焦平面上的承载立体图像信息的衬底2部分组成[1],截面示意图见2.

柱镜光栅板一般为PET材料(折射率n=1.647 23),一面为平面,另一面为周期性起伏的圆柱曲面[3],可看作由1行虚线框中光栅单元平行排列组成. 光栅尺寸(dpi)由单元宽度a决定.

衬底立体图像以像素阵列显示,载体一般为印刷品或LCD设备,由普通2D图像经融合处理形成,不透过光栅观察无法得到正常视图.

图2 立体画的结构组成截面示意图

2.3 柱镜光栅的几何光学模型

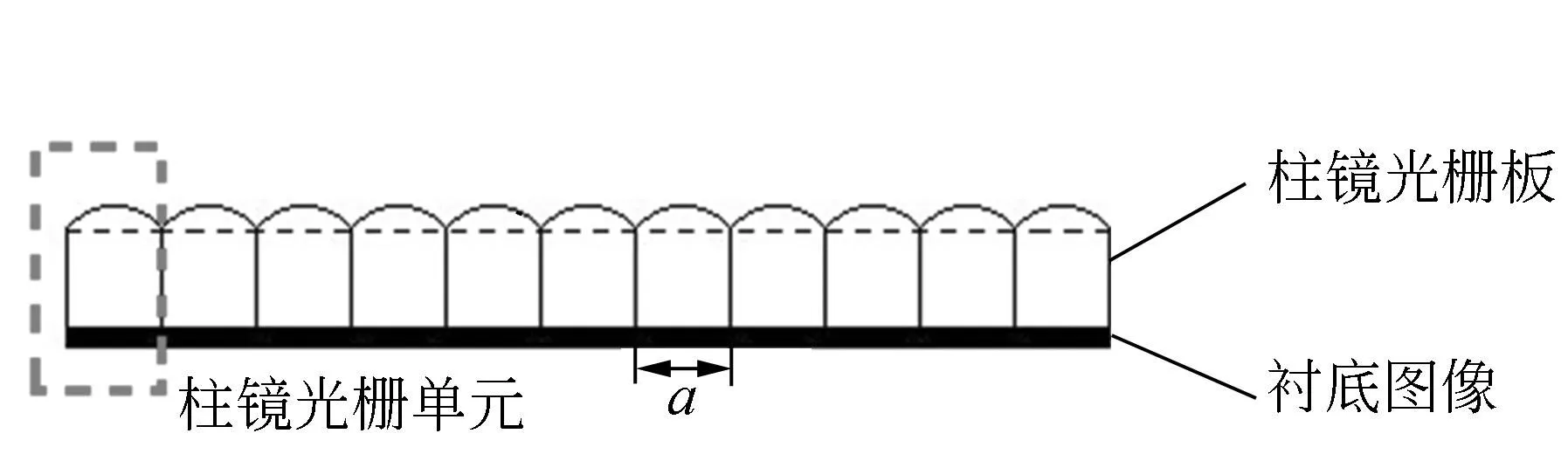

以10 dpi光栅为例,柱镜单元几何光学模型如图3所示.x0处的像素视为点光源,分别从弧线两端出射的光线与水平线夹角分别为α和β. 据折射定律可得:

图3 柱镜光栅单元截面

随x0变化的α和β决定了眼睛在较远距离(300 mm以上,具体数据随光栅尺寸变化)只能在某个角度范围才能观察到每个柱镜单元后x0处像素光源的像,从而实现双眼视图的像素分离;从某个角度只能观察到x0及其附近像素点所成像,加上柱镜光栅对焦面上的物体成“放大虚像”,单眼能够观察到的某柱镜单元后的极少数像素点所成像会放大扩展到单元长度,从而保证单眼视图是连续而非条状分立的图像. 这和我们对立体画的实验观测结果是一致的.

综上可知,只要将期望左右眼得到的2幅不同图像以光栅周期依次间隔排布像素作为衬底,即可实现两眼“视差”,从而产生立体感. 需注意此时两眼视图像素仅为衬底的一半,左眼对应每个单元后的右半边像素,右眼对应每个单元后的左半边像素.

2.4 多视点的实现

用2幅图合成衬底时,双眼只有从某一特定角度和位置观察才能得到立体效果. 要实现n个视点,即从n个角度观察的裸眼立体效果,需要2n幅(左右眼各n幅)不同图像,每个柱镜单元后的衬底按“右1,右2,…,右n,左1,左2,…,左n”从左到右依次排列各像素条,即可在适当距离从左往右改换视角时依次得到第n,n-1,…,1幅立体图.

3用Tracepro软件模拟

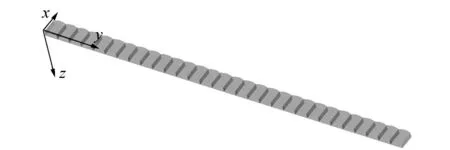

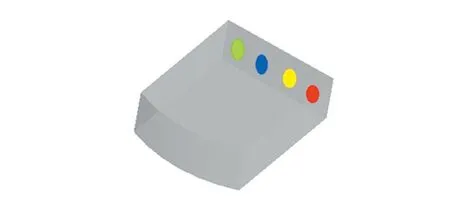

为直观验证上述实验探究所得裸眼3D显示技术模型,借助Tracepro以30个并排的10 dpi光栅单元作为光学元件模型(总宽度75 mm,见图4),半角90°的Lambertian分布点光源作为衬底像素模型,以距图300 mm、双眼间距70 mm、单眼瞳孔宽度7 mm作为人眼模型,针对单视点和多视点中的最简单情况双视点进行模拟.

图4 30个10 dpi柱镜光栅单元模型

3.1 单视点

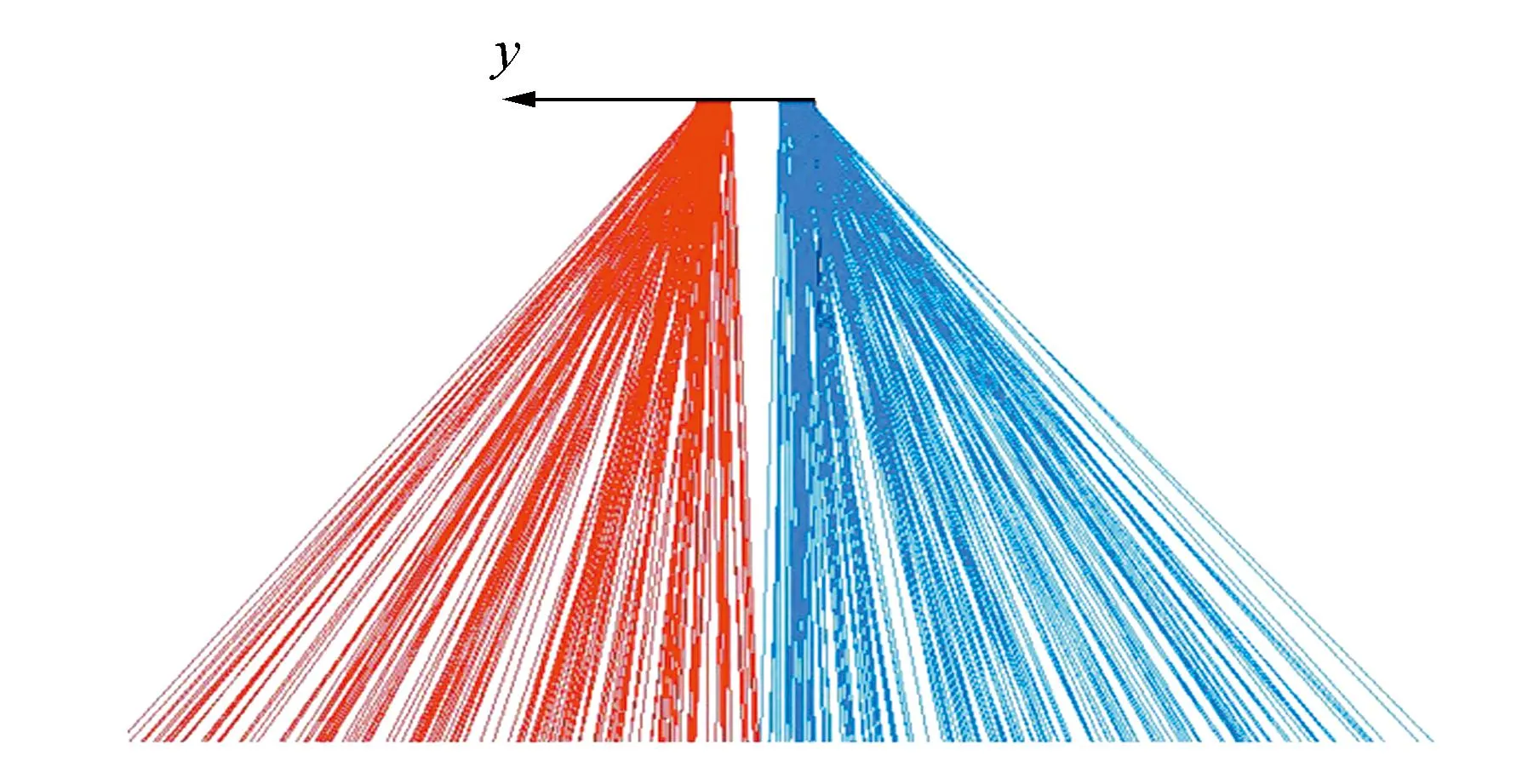

1)双眼视图的像素分离验证

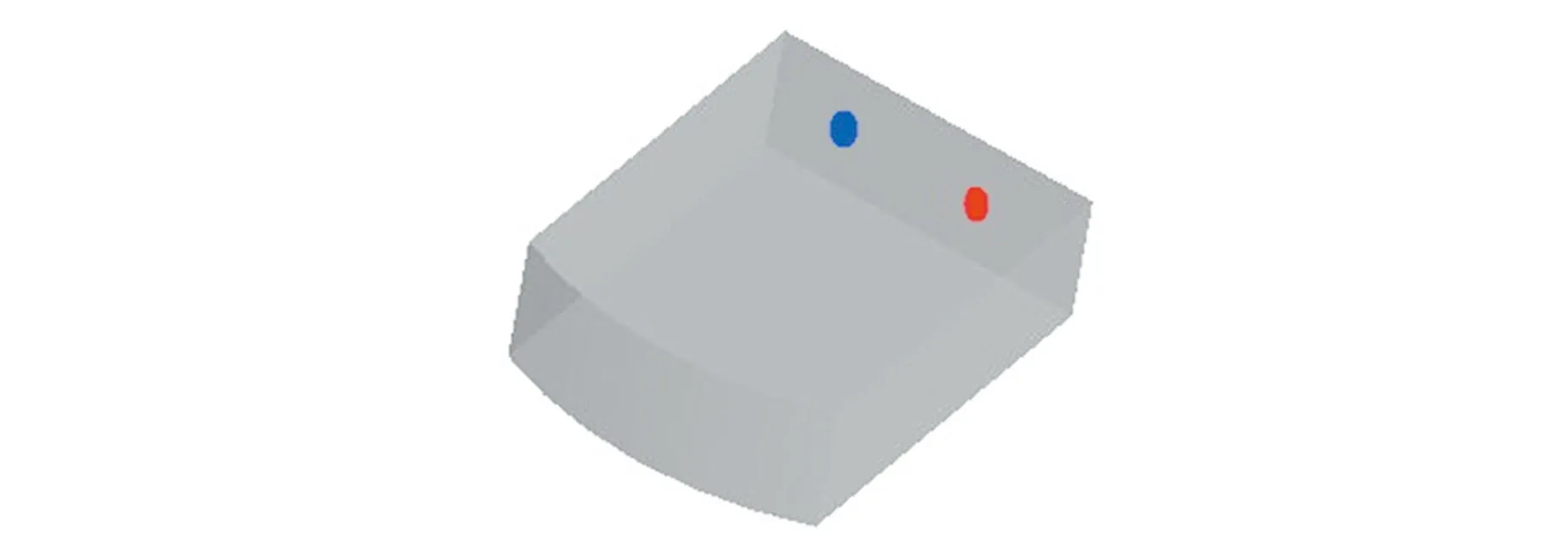

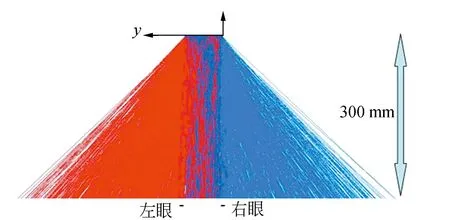

如图5所示,在每个柱镜单元衬底面的左半部分中心设蓝色点光源,右半部分中心设红色点光源,则光线追迹如图6所示,人在正对画面时,左瞳孔接收光线基本为红色,右瞳孔接收光线基本为蓝色,即左眼的视图为全蓝色,右眼的视图为全红色.

图5 左蓝右红设置衬底像素

由此验证可借助柱镜光栅实现双眼视图像素的分离,且每个柱镜单元后衬底的左半边像素只能由右眼接收,右半边像素只能由左眼接收. 在实际的立体画制作过程中,只要将蓝、红色像素点阵分别替换为复杂的右、左眼视图像素即可.

图6 左眼红右眼蓝视图

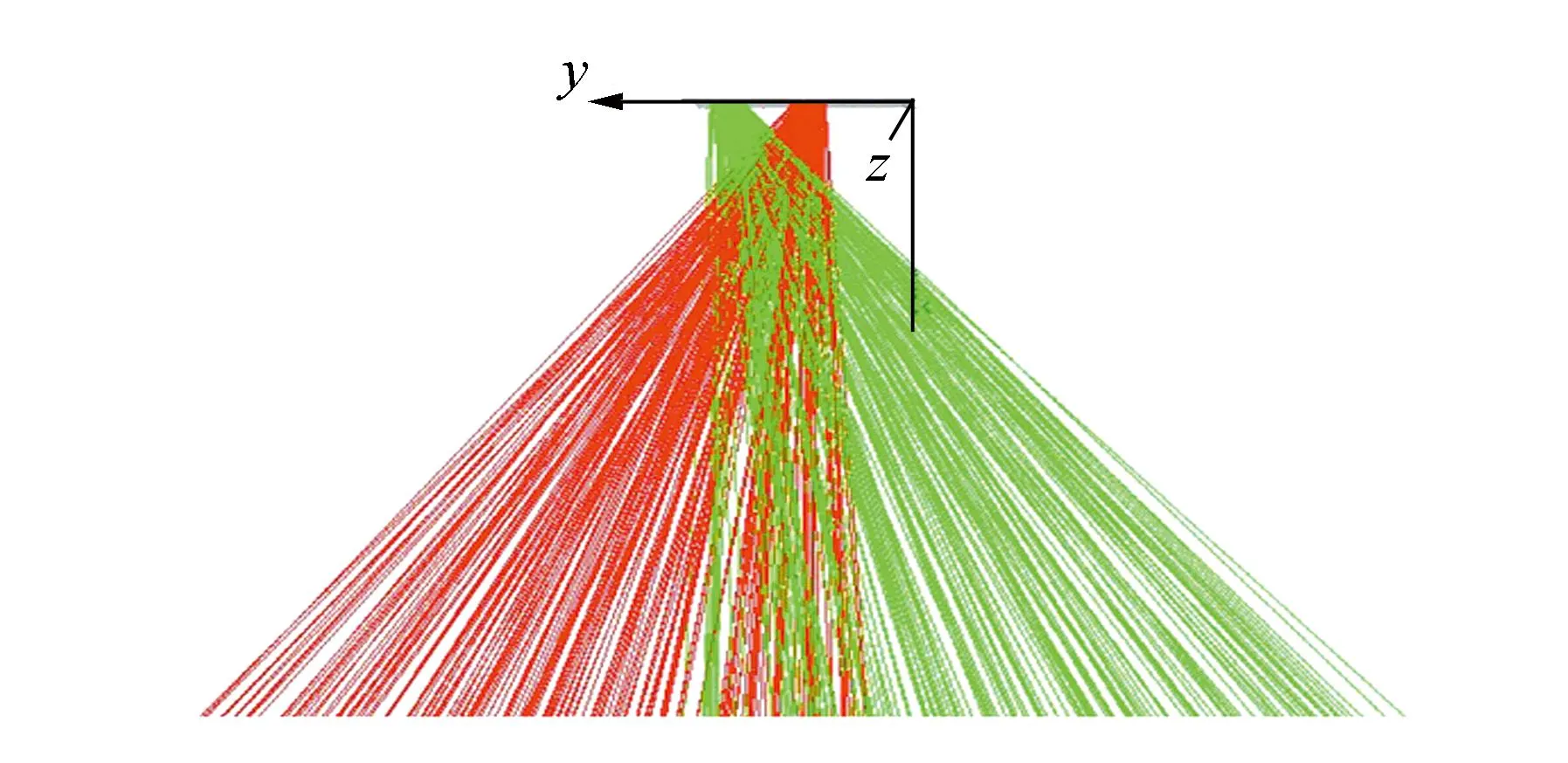

2)图中景物距离远近的判断验证

以5个像素表示图中某景物,固定其在左眼视图中的相对位置,即依次分布在第14~18个(从左至右编号)柱镜单元的衬底面的右半部分(红色),改变其在右眼视图中的相对位置,分别依次分布第19~23(相对左眼像素右移,黄色)、26~30(相对左眼像素右移更远,蓝色)、3~7(相对左眼像素左移,绿色)个柱镜单元的衬底面的左半部分,3种情况的光线追迹图如图7所示.

(a)

(b)

(c)图7 景物距离远近的判断

图7(a)中左眼由接收红光得到该景物左眼视图,右眼由接收黄光得到该景物右眼视图,只要该景物在两视图中形象差异不大,大脑即认为这是同一景物并认为该景物位于红、黄2束光的延长线交点即此画面的远处;图7(b)中同图7(a),大脑认为该景物位于红、蓝2束光的延长线交点处,较(a)离画面更远;图7(c)中,大脑则认为该景物位于红、绿2束光的交点处即此画面的近处. 由此可验证只要适当安排左右视图中同一景物在画面中的不同相对位置,即可得到不同程度的距离远近立体效果.

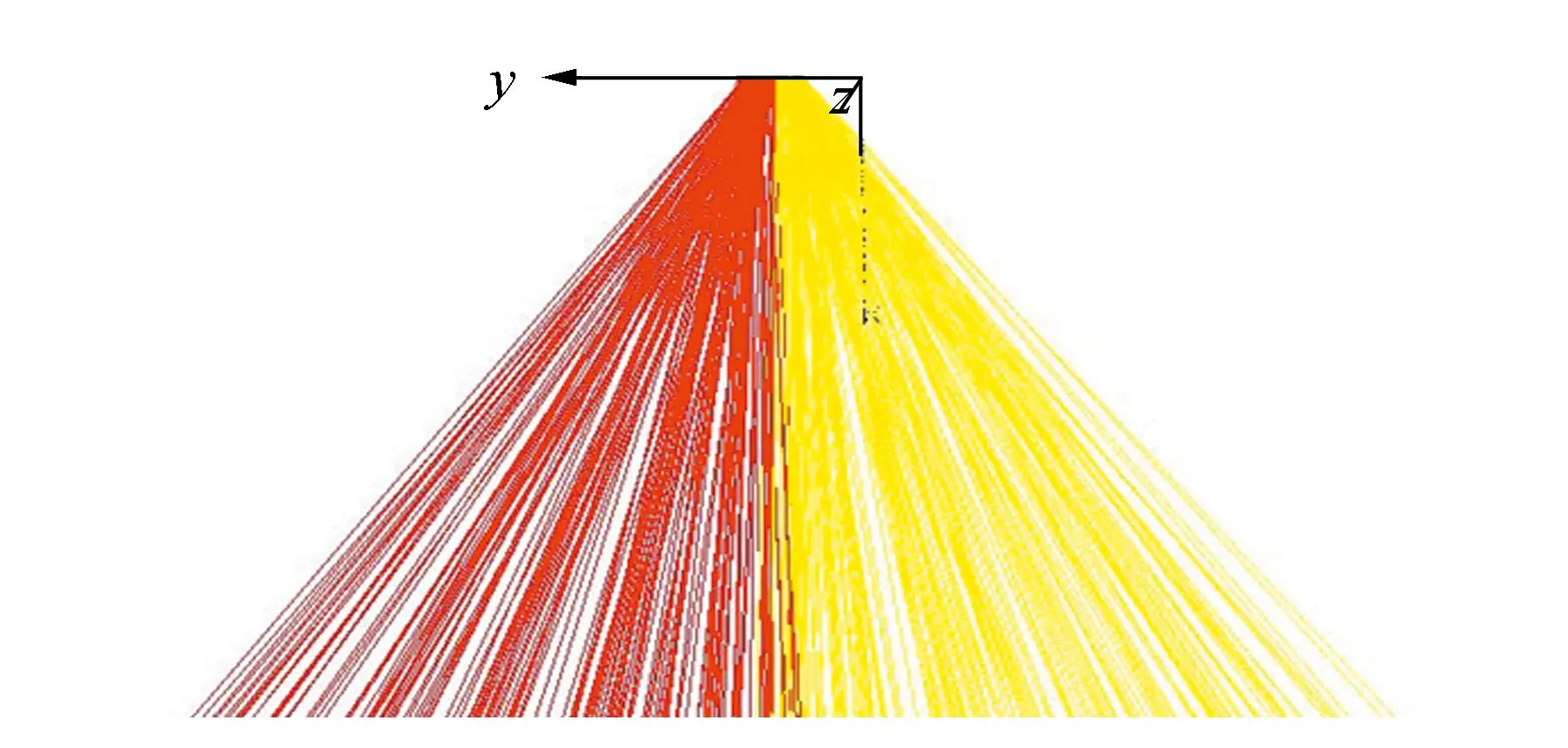

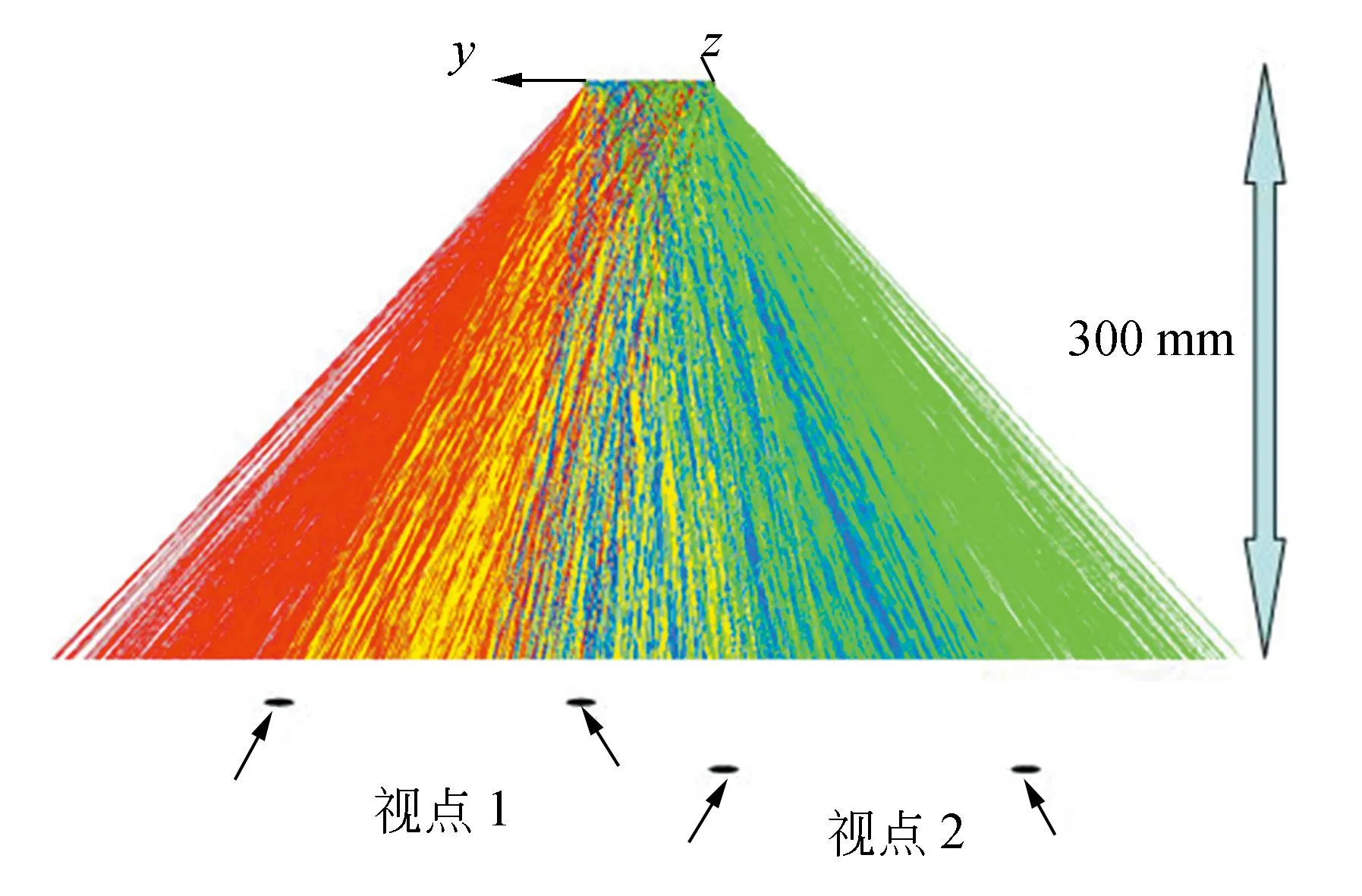

3.2 双视点

如图8所示,在每个柱镜单元衬底面从左至右的每个1/4部分的中心依次设绿、蓝、黄、红4个点光源,则光线追迹如图9所示,在视点1,左眼的视图为全红色,右眼的视图为全蓝色;在视点2,左眼的视图全黄色,右眼的视图为全绿色.

图8 双视点设置衬底像素

图9 双视点视图

由此验证了2个视点的左右视图共4幅视图像素的分离,在实际制作立体画的过程中只要将红、黄、蓝、绿色像素点阵分别替换为视点1左眼、视点2左眼、视点1右眼、视点2右眼的复杂视图像素,即可在2个视点分别得到2幅具有立体感的图. 具体景物的远近距离处理与判断方式以同视点2幅为1组,原理和单视点相同. 双视点可推广至更多视点,在一定范围内视点越多,转动立体画改变角度观察时获得的立体视觉效果改变越自然流畅.

4用Mathematica简单同景物两眼像素的相对位移对视觉远近的影响

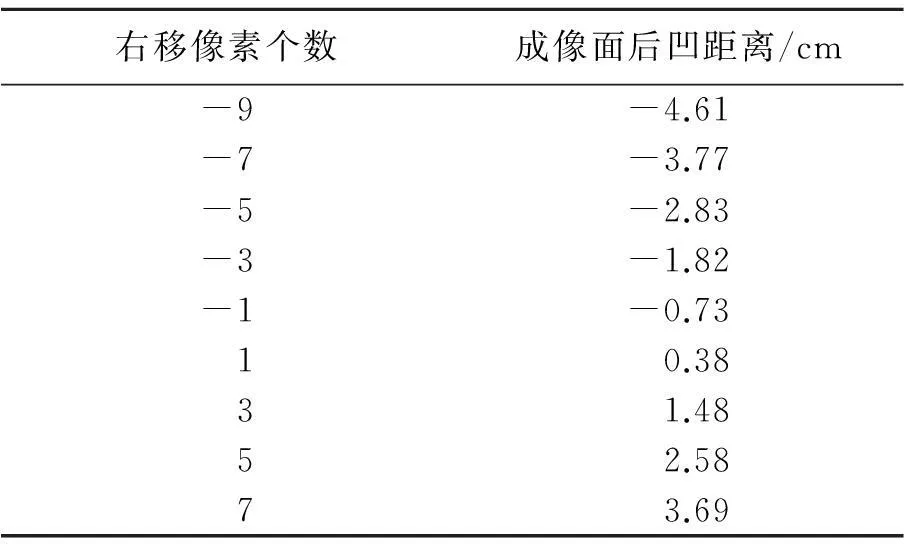

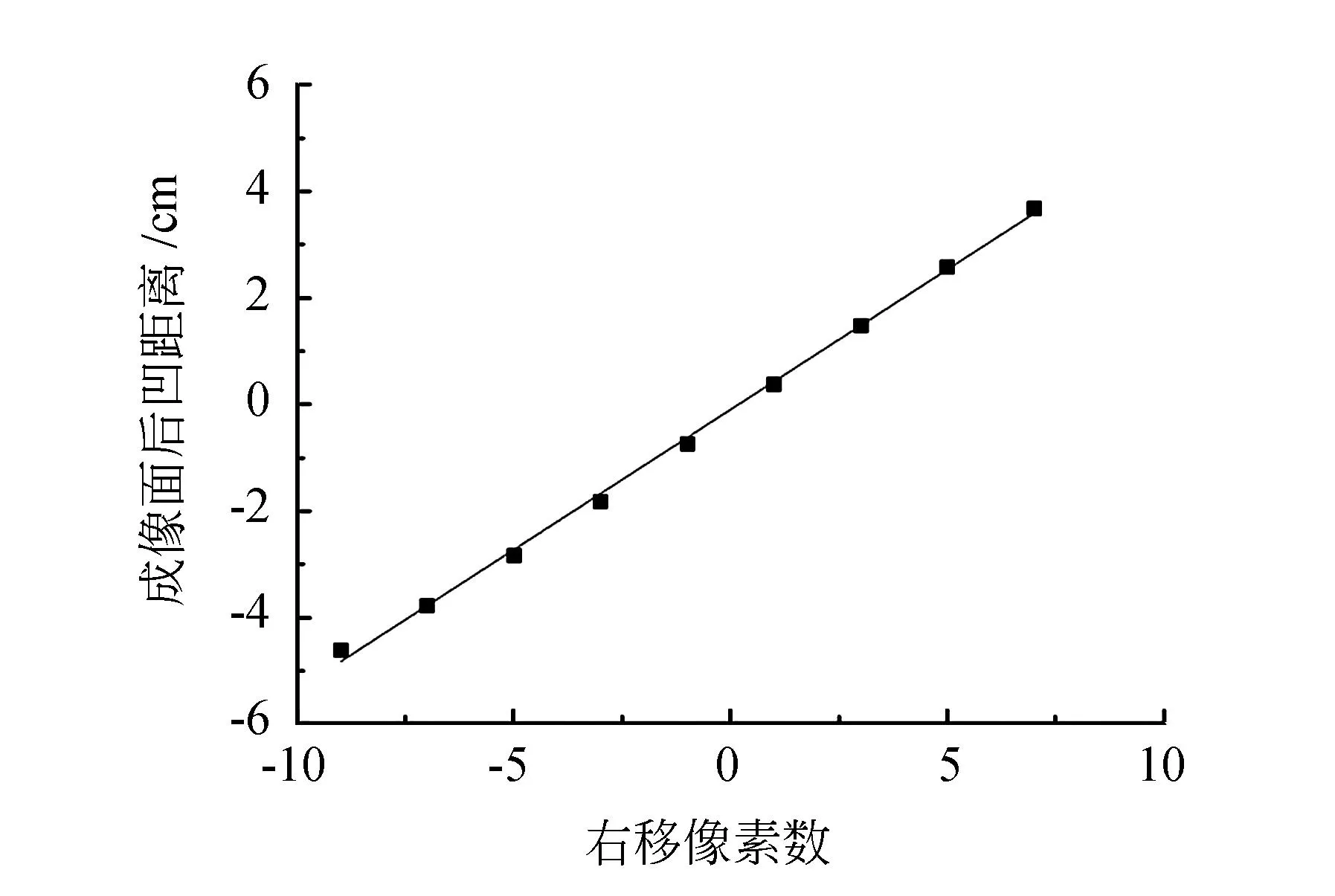

前文已经定性给出了对于同一景物分配给右眼像素相对左眼像素的左(右)移造成的视觉近(远)效果,为了进一步定量说明这一机制,以10 dpi柱镜光栅、双眼间距70 mm、单视点结构为模型,固定分配给左眼像素不动,计算分配给右眼像素的相对右移距离(像素数,左移记为负)与视觉成像面后凹距离(即产生远景效果,前凸即产生近景效果记为负)的关系如表1和图10所示.

表1 右眼像素相对左眼像素右移像素数与

从图10可知,两者在一定范围内呈良好线性关系,相关系数0.998.

图10 右眼像素相对左眼像素右移像素数与 立体成像面后凹距离关系

5用Photoshop合成简易衬底配合光栅材料演示裸眼3D效果

建立在以上原理探究及软件模拟的基础上,尝试利用Photoshop的多图层处理技术,对普通2D图像进行处理,完成作为衬底的立体图像合成,以计算机LCD显示屏为载体显示,最后将柱镜光栅材料置于屏幕前演示裸眼3D效果[2].

由于计算机LCD显示屏的分辨率限制以及小尺寸光栅对衬底焦面对准、光栅线对准的精度要求苛刻,此演示实验在单视点、20 dpi尺寸光栅的条件下进行获得了最佳立体效果.

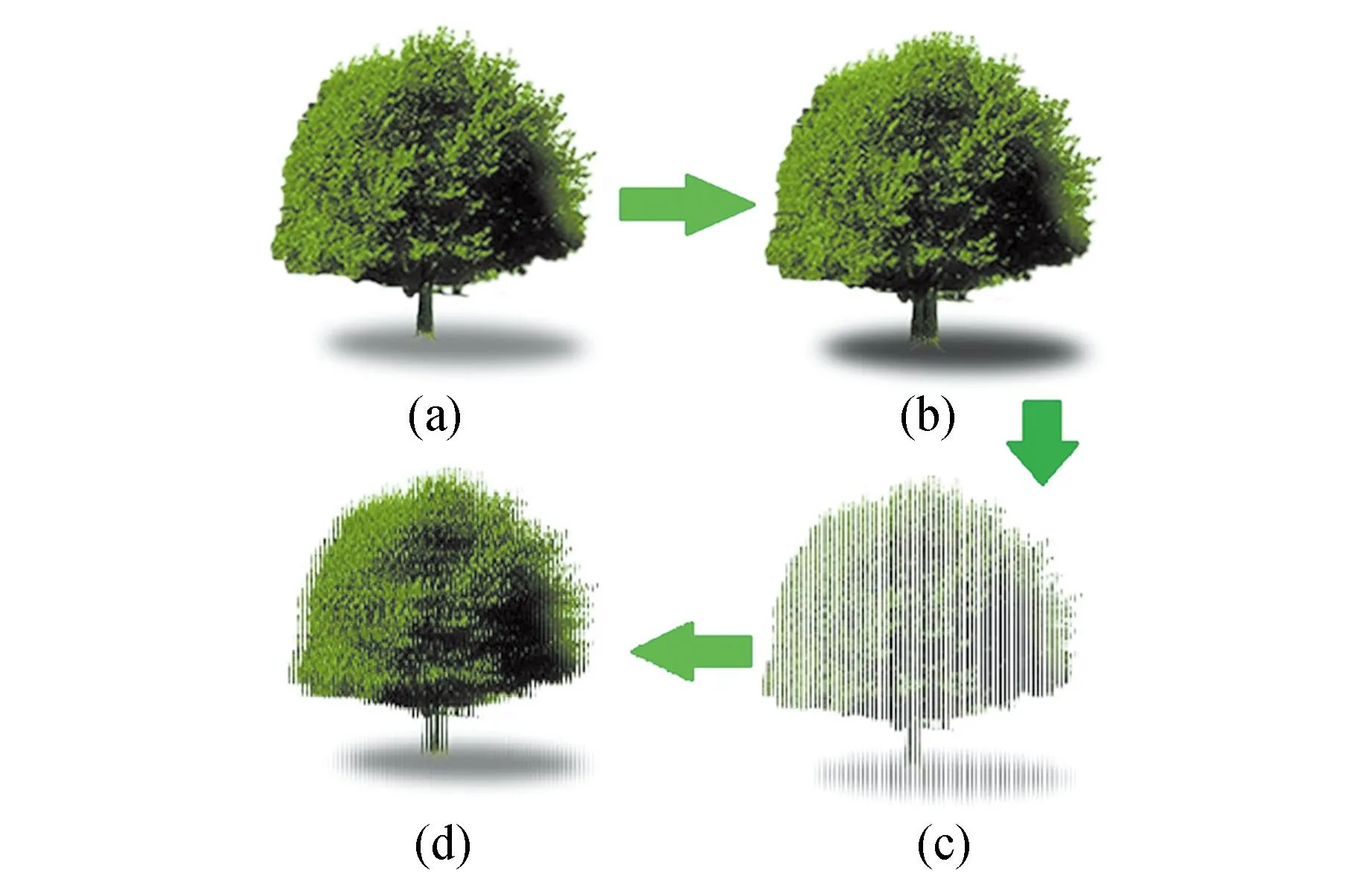

制作实验过程概述:挑选1张画面空间层次较多且分明的PSD分层图像(如图11),确保每个景物占1个图层. 对于每个景物图层,作复制、平移,将原图层作为左眼视图素材,复制层作为右眼视图素材,复制层的位移方向(左或右)及位移大小(像素数)由景物的远近层次来决定. 以图中树木为例具体说明,如图12所示,考虑树木在该图中为中景偏前,(a)将原图层作为分配给左眼像素,(b)复制的新图层左移5个像素作为分配给右眼像素,(c)以2个像素宽度为处理单元,原图层仅保留右像素条,复制图层仅保留左像素条,(d)将两图层合并即完成衬底制作.

图11 衬底处理前原画

图12 树木图层的衬底处理过程

调整图像显示大小使得2个像素与柱镜光栅单元同宽,将光栅置于屏幕前对准即可观察效果. 图13(a)为衬底局部(右下角花朵部分)的PS处理后截屏视图、(b)为加光栅观察距离30 cm拍摄视图. 相机拍摄相当于单眼视图,而立体效果主要靠双眼“视差”和大脑处理实现,故无法靠拍摄还原人眼体验,但可以验证单眼获得连续而非分立的视图.

(a)PS处理后衬底

(b)加上柱镜光栅后视图图13 PS处理和加光栅后的视图

6结束语

在综合运用实验观测、理论分析、光学软件模拟等方法对立体画进行探究后,基本掌握了基于柱镜光栅的裸眼3D显示技术的原理,并且通过Photoshop软件对普通2D图画进行简易衬底图像的合成,加上光栅元件完成裸眼3D的演示实验,收到一定立体视觉体验. 但模型建立还比较粗糙,一些细节问题尚未解决,演示实验受条件限制效果不够理想. 仍待解决的问题有:光栅弧面的全反射效应、像素点发射光线从相邻而非所对应光栅单元出射、左右视图的串扰等. 演示实验可以改进之处:采用更大尺寸或更大分辨率的衬底载体,多视点制作,不用简单复制而是更加复杂的方式实现左右视图的细节差别如实景多角度拍摄[4],使用附带更加复杂算法的立体图像制作软件如3D4U等.

参考文献:

[1]况海斌,徐成. 基于柱镜光栅的自由立体显示图像融合算法[J]. 计算机工程,2011,37(3):207-209.

[2]刘东泽. 基于柱镜光栅的仿真立体图像生成方法[J]. 印刷杂志,2012(11):23-25.

[3]何江. 裸眼3D显示技术研究[J]. 科技信息,2012(21):52-53.

[4]张岩,苗红涛,张恺. 印刷的“立体”空间——基于轨道自动等距离拍摄的光栅立体印刷[J]. 印刷技术,2011(23):36-37.

[责任编辑:郭伟]

Autostereoscopic display based on lenticular grating

CHEN Tian-yi, JIANG Xiu-yun, CEN Yan

(Department of Physics, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract:Through experimental observation, theoretical calculation and Tracepro simulation, the mechanism of the autostereoscopic display based on lenticular grating was researched using 3D cards. In the light of the mechanism, substrates of stereograph were made with the help of image processing software, then a demonstration of autostereoscopic display could be completed based on lenticular grating.

Key words:autostereoscopy; lenticular grating; stereograph

中图分类号:O435.1

文献标识码:A

文章编号:1005-4642(2015)04-0037-06

作者简介:陈天奕(1993-),女,江苏南通人,复旦大学物理学系2011级本科生.

收稿日期:2014-06-20;修改日期:2014-08-25

“第8届全国高等学校物理实验教学研讨会”论文

指导教师:岑剡(1980-),男,海南万宁人,复旦大学物理学系工程师,硕士,从事物理实验教学与研究工作.