间接抱怨行为的动态研究

——基于Verschueren的顺应论

魏 春 燕

(许昌学院 公共外语教学部,河南 许昌 461000)

间接抱怨行为的动态研究

——基于Verschueren的顺应论

魏 春 燕

(许昌学院 公共外语教学部,河南 许昌 461000)

不少学者将间接抱怨行为切分为实施条件、实施模式、语用策略等方面并对它们进行分门别类的分析,历来的研究割裂了间接抱怨行为作为一个连续行为集的整体性。界定间接抱怨行为,在Verschueren的顺应论的框架下对间接抱怨策略发挥功能的过程做出解释,注重对该行为过程的整体性与动态研究。

间接抱怨行为;动态研究;顺应论

0 引言

Searle(1969)将抱怨言语行为与感谢、祝贺、赞扬等言语行为一起归属于表达类言语行为(Expressives)。但是,后三项言语行为的实施是为了确立交际双方的一致性、巩固双方的和谐关系,而抱怨行为本质上是一种面子威胁行为(Face-threatening acts),可能破坏交际双方的和谐氛围,造成会话冲突,甚至导致交际失败。据调查,有关抱怨言语行为的研究主要集中在两个方面:一是从抱怨语的实施条件、实施模式、语用策略出发对抱怨行为进行理论上的描述和阐释;二是对抱怨言语行为进行跨文化的语用研究,如浦虹(2012)有关中美澳大学生英语报怨言语行为的对比研究。总体而言,相关研究大多属于英美分析哲学框架下的基本分析单元说,习惯于将一个语言现象分割为不同的模块进行研究,却忽略了一个基本事实:一种语言现象实际上是一个连续的言语行为集而非简单的模块相加。以欧洲大陆学派为背景的顺应论(the theory of linguistic adaptation)克服了这一缺点,强调了语言现象的整体性与动态性。本文以强调抱怨言语行为的整体性特征为旨要,在Verschueren的顺应论的框架下对间接抱怨策略发挥功能的过程做出解释,注重了该行为过程的动态性研究。

1 间接抱怨行为概述

抱怨是一种十分常见的语言现象。日常生活中,当人们对某一事件或某一情况感到不满或难以接受时,通常会采用抱怨的形式宣泄心里的怨气或恼怒。Olshtain &Weinbach (1993)认为:在抱怨言语行为中,由于过去或正在进行的活动对说话人产生不利的影响,所以说话人表达不满、烦恼、责难以作为对该活动的反应,并且这一抱怨常常讲给对这一冒犯行为至少要负部分责任的受话人。抱怨行为大致可分为直接抱怨行为和间接抱怨行为两大类,前者指说话人不采用任何交际策略而进行的赤裸裸的抱怨,即,说话人通常是不采取任何礼貌性的话语策略,直接提及受话人与那个冒犯行为,甚至对受话人进行谴责、警告或威胁。与此相对,间接抱怨行为指在对受话人进行抱怨时,说话人以缓和抱怨行为所带来的威胁性为直接目的而采取一定积极语用策略进行抱怨的行为。在间接抱怨行为中,说话者通过避免公然提及受话人或引发抱怨的冒犯行为以减少对受话人面子的伤害。常见的间接抱怨策略有:弱化抱怨行为对受话人的指向性、避免公然提及受话人的冒犯行为、运用信息过量策略等。

2 间接抱怨行为的动态研究

2.1 语言顺应论简介

比利时语言学家Verschueren (1999)在Understanding Pragmatics一书中指出:语言使用是一个连续不断的选择过程。语言使用者之所以可以在语言使用过程中做出适当的选择是因为语言具有三个特征:变异性、商讨性和顺应性。变异性决定语言结构的各个层次可能的选择范围;商讨性意味着语言选择不是机械地做出的,而是基于高度灵活的原则和策略进行的;顺应性使人类能够从各种变异可能选项中做出商讨性选择,以满足基本的人类交际需求。以顺应论为出发点,Verschueren提出了语言分析的四个维度:(1)语境的相关因素,即对语境因素的顺应;(2)顺应的结构对象,即语言结构选择的顺应;(3)顺应的动态过程;(4)顺应过程的意识凸显。(何自然等,2007)

语言顺应语境指语言使用过程中的语言选择与交际语境相互适应,语境的相关因素包括交际语境(交际双方、物理世界、社交世界、心理世界)和语言语境(交际的语言信道及语言选择的方方面面);结构对象顺应指对语言因素的各个方面做出的选择,例如语言、语码、话语构建成分等;动态顺应指语境和语言结构在语言选择过程中相互做出顺应,动态地生成话语意义;最后,顺应过程的意识凸显程度是一个相对概念,因为并非所有选择都具有相同的意识性和目的性,有的选择的做出几乎是自动的,无意识的。简言之,“使用语言的过程就是不断选择语言的过程,可能是有意识的,也可能是无意识的,是语言内部或者是外部原因所导致的”。(Verschueren,1999:55—56)

2.2 间接抱怨行为的动态分析

Verschueren的顺应论关注语言的使用特征和过程,认为语言的交际过程就是为了顺应某种环境和目的而不断进行的语言选择过程,因此,该理论注重语言的动态研究,将语言形式、策略选择、语境顺应等方面视为一个整体,更加符合客观事实。顺应论可以广泛用来解释日常语言使用,抱怨言语行为作为一种常见的语言现象,自然也可以用该理论进行分析和解释。

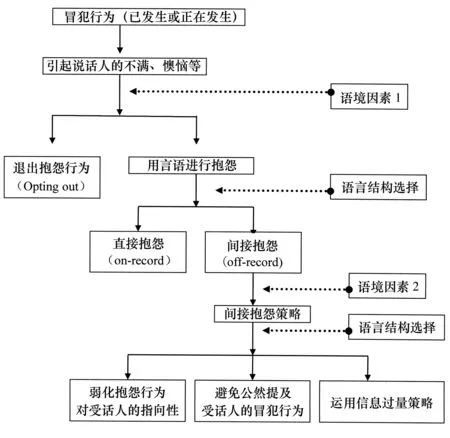

结合顺应论的观点,我们认为抱怨言语行为实质上也是一种语言选择过程,是一种十分复杂的语言现象。从冒犯行为的发生到间接抱怨策略的选定需要经历以下几个阶段:

阶段一: 一个冒犯行为已发生或正在发生,引起说话人的不满或懊恼,在这种情况下,说话人会结合当时的语境考虑是否对这一行为进行回应以及如何回应。赵英玲(2003)认为存在四种影响抱怨行为实施的情景变项:交际双方的社会地位、交际双方的社会距离、交际双方是否有契约约束及期望值/受挫度。就交际双方的社会地位而言,有三种可能情况:说话人的社会地位高于、低于或等于受话人;交际双方的社会距离是指两者之间的关系的熟知程度,是陌生人、熟人、朋友还是亲属关系;契约约束是指像法律、合同此类约束众人行为规范的条款规则;期望值/受挫度体现的是说话人的心理期待,一般来说,期望值与受挫度呈正比关系,期望越高,他从受话人的冒犯行为处遭受的挫折度越高,他的抱怨欲望就越强烈。前三种相当于交际语境中的社交世界,而期望值或受挫度则是交际语境中的心理世界因素,加上说话人、受话人以及考虑过程发生的时间空间,它们共同构成了顺应论所强调的交际语境相关因素。说话人对以上各因素的考虑其实就是一种顺应过程,是对语境因素的顺应。实验证明,各类语境因素的改变都可能导致说话人对冒犯行为的不同回应,例如,在面对社会地位比自己高出很多的人时,不少说话人选择退出抱怨行为(opting out)。

阶段二:即便说话人最终选择用言语进行抱怨,他也会在考虑以上语境因素的情况下,选择对这种行为进行直接抱怨(on-record)还是间接抱怨(off-record)。该阶段其实已经是基于当前语境因素所做出的第一轮语言结构选择。

阶段三:一般而言,即便在说话人决定实施间接抱怨行为并努力减少抱怨语对受话人面子的威胁力度时,他也会在考虑各项语境因素的前提下灵活地选取相应的间接抱怨策略进行抱怨。例如:小柯和小高为某高校大二学生,两人均是来自河南省。某天两人约好看电影,小高却迟到了半个小时。小柯指着旁边的肯德基店说,“你又迟到了!罚你请我吃开封菜(KFC)”。

在上述情景中,小柯有可能会考虑她与小高的熟知程度如何,两人是否熟悉到可以用开玩笑的办法使小高接受自己的抱怨并做出相应的补偿,即便是用开玩笑的方法减少抱怨语的强加力度,小高是否可以利用他的社会知识背景领会到自己的玩笑?

从上面的分析可以看出,不管是抱怨行为还是作为抱怨行为分支之一的间接抱怨行为都是说话人对语境顺应的结果,该顺应结果也会导致说话人选择不同的语言表达形式。即语言顺应语境,语境也会在特定的时候顺应语言。说话人对语境因素的考虑以及对语言形式的选择说明抱怨言语行为是一个极具动态性的语用过程,是一个接一个的行为链。我们可以用简要的流程图表示:

从以上流程图可以看出,从说话人遭受受话人的冒犯行为并感觉不满开始,抱怨行为决策过程就是一个对相关语境不断进行顺应的过程,语境顺应要求说话人采取相应的语用策略以达到说话人的目的,策略选择的必然结果就是说话人必须不断地对所要采用的抱怨语进行选择。间接抱怨行为的动态特征就体现在整个语境顺应过程和话语选择过程中。值得注意的是,以上分析的间接抱怨行为充分体现了说话人有意识的语境顺应与话语选择,具有很强的意识凸显程度。但是,也常常有这样的情况发生,即说话人在遭受到冒犯行为后不加任何意识性地考虑直接对受话人进行抱怨。后者不在本文的探讨范围。

3 结语

由于抱怨言语行为天生的面子威胁特征,人们在进行抱怨时往往会采取一定的策略缓解话语中的冲突,这就是所谓的间接抱怨行为的实施。文章认为抱怨行为作为一种平凡、常见的语言现象,其实是一个复杂的连续行为集。另外,基于Verschueren的语言顺应论,我们对间接抱怨言语行为进行了动态的研究。分析发现,说话人从遭受冒犯行为开始到间接抱怨行为实施完毕的整个过程实际上是一个不断的语境顺应过程和语言选择过程,具有高度的动态特征。

[1]Olshtain, E & L.Weinbach. Interlanguage features of the speech act of complaining[A].In G. Kasper & S. Blum-Kulka (eds), Interlanguage Pragmatics[C].New York: Oxford University Press,1993:108.

[2]Searle, J. R. Speech acts: An essay in the philosophy of language[M].Cambridge: Cambridge University Press,1969.

[3]Verschueren. Understanding Pragmatics[M].Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press,1999: 55—56.

[4]浦虹.中美澳大学生英语抱怨言语行为对比研究[J].曲靖师范学院学报,2012,(2).

[5]何自然,谢朝群,陈新仁.语用三论:关联论·顺应论·模因论[M].上海:上海教育出版社,2007:103—104,107.

[6]赵英玲.论英汉直接抱怨语[J].外语学刊,2003,(2).

责任编辑:富春凯

10.3969/j.issn.1674-6341.2015.03.066

2015-02-04

魏春燕(1986—),女,四川广安人,硕士,助教。研究方向:语言学、英语教学。

H03

A

1674-6341(2015)03-0152-02