何以“坐席”

◇ 文/ 朱芸锋

“放假这几天,天天都坐席”—网友的一句话,也是我和周围的人常有的经历。

“坐席”的完整表述,应该是“坐在酒席上拈菜吃饭”。

小时跟随大人坐席,也知道“办席”一定是有了诸如结婚喜酒,60以上大寿之类的大事,才会家喻户晓、老幼皆知地正式开办。一年到头,仅有三五十户人家的山村,这样的大事当然是不多的。所以一旦知道哪家要办席了,大人小孩都心中有数,期待着那个热闹的日子到来。

办席厨师请谁?村里的人叫厨师为“厨倌师傅”。这个“师傅”不会轻易教人手艺,他自己不仅要会烧一手好菜,更还要有亲自杀猪的本领。当然,拥有几挑土碗,多少层蒸笼,也是“厨倌师傅”展示实力的实物参照。“打虎亲兄弟,上阵父子兵”,很多“厨倌师傅”都是父亲带儿子、哥哥带弟弟。

通常是在酒席开办前一天,他们到办席人家猪圈里牵出大肥猪,干脆利落地完成了屠宰环节。然后按不同用途,将内脏、骨头、头脚等部位分拣清楚,以待次日大展拳脚。

摄影/施宗宏

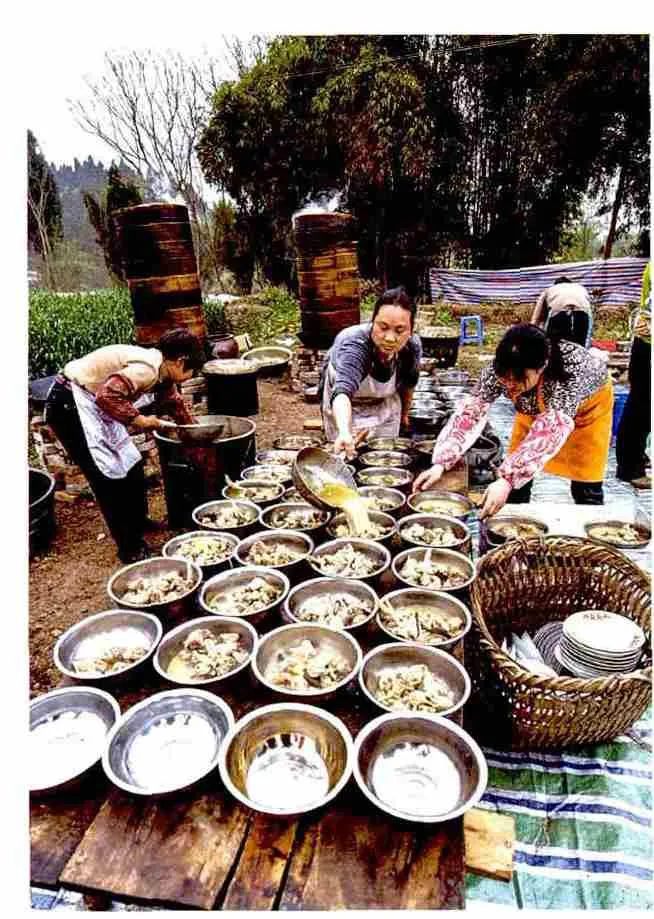

天刚蒙蒙亮,办席人家的院坝已是人声鼎沸、灶火通红。主人家的厨房,已经摆好了又长又宽的案板,上面整齐地摆着准备上蒸笼的土碗,从而成为整个“办席”活动的核心地带。宽敞平坦的坝子上,10张到20张方桌,配以四边板凳,尽量整齐地摆在那里。在坝子的一边,则临时搭建起土灶,所有“坐席”的人要吃的米饭,就将从这里的大锅中诞生。

农村办席,几乎全村所有人都要参加。家家户户都要搬出自己家的方桌、板凳,以及饭盆、汤匙、碗筷。男人们一早就要清理出摆席的场地,摆放桌凳,劈柴备火;女人们清早就去自家菜地,采摘当季蔬菜,大抱大抱地送到办席人家,然后三五成群地清洗干净,送去厨房。

当一切都安排妥当,小孩子们最期待的“坐席”,才会浓墨重彩地正式开场。随着“噼里啪啦”的一通鞭炮炸响,“管客司”大声吆喝“开席啦—”,于是厨房蒸笼里热气腾腾的肉菜,便会鱼贯而出,铺排到外面的方桌上面。

办席讲究几大碗的说法,无外乎是几道荤菜、几道素菜,几道汤菜。而来客吃也要固守很多吃的规矩。比如,桌席上面是以辈分论座位,只有辈分最高的“长辈子”,才能去坐“上拔位”;谁家小孩不懂事,去抢了“上拔位”坐,回家显然是要挨打受教训的。再比如,一道菜来了,必须有坐“上拔位”的长辈子先夹开菜之后,其余人等才能依次夹菜。

而面对这一切最为淡定的还是“厨倌师傅”。外面吃得吆五喝六、人仰马翻,最有经验的“厨倌师傅”往往此时是在厨房里悠闲点燃一竿叶子烟,不紧不慢地“吧嗒吧嗒”,静候食客进来讨要那碗“下席汤”。那碗滚烫的“下席汤”,酸里带麻、微咸带香,喝一碗下去真是荡气回肠。

可惜的是,人长大了二三十岁,“坐席”却逐渐没有了原来的“味道”。偶尔回家碰到几次“坐席”,似乎都不再是家家户户倾巢而出来帮忙,而是有专门走乡串户的“办席一条龙”来操作。荤菜素菜还是那几道,但早已不是记忆中的那个味;汤虽然仍然被叫做“下席汤”,但是再也寻找不到记忆中的那缕香了。

有时难免感叹,人生与岁月,或许就如身在农家“坐席”,谁都有过惊奇与期待,有过嬉闹与嘈杂,有过菜饭酒肉的铺排。但是,在很想喝那碗可以复活记忆的汤水时候,并不是谁都可以如愿以偿。原来人之“坐席”真如流水,已经过来的一切,再也回不去;已经过去的一切,再也回不来。