从北大退学的全国冠军

七年前,周浩以青海省理科前五名的成绩考入北京大学;四年前,周浩从北京大学退学,进入北京工业技师学院,学习数控机床的操作;去年,周浩在全国数控技能大赛上摘得桂冠。

“北大学生退学读技校后夺得全国大赛冠军”,这则新闻在2014年末成为了舆论热点。很多人不敢相信周浩的选择,因为在公众眼里,技校和北大相去甚远。有人甚至猜测周浩是北大的失败者,出于无奈而退学。

事实并非如此。周浩说自己从小喜欢摆弄机器,而北大生命科学院的理论课比较多,不太适合自己。在北大期间,周浩想到过转专业,但未能如愿。大二那年,他休学到深圳打工,从打杂的到流水线上的小工,什么都做。这些经历让周浩认识到,拥有一技之长才能在社会上生存。他决定退学。离开北大进入技师学院学习后,周浩感觉如鱼得水。

由于之前没有接触过数控机床,而别的同学已经学了两年了,为了赶上大家的进度,周浩每天“钉”在实验室里十几个小时,研究机床,把老师教过的技术反复练习,有不懂的就及时问。几个月后,周浩开始让同班同学望尘莫及了。“别人完成一项任务需要两三个月,而他只需要一个星期,这就是差距。”周浩的老师说。

2014年4月,周浩通过层层选拔,以优异的成绩进入全国数控技能大赛的决赛,最终从811名选手中脱颖而出,夺得冠军。此番获奖,让周浩四年前的选择获得了肯定。而他的回应是:“三百六十行,行行出状元。每个人只要在适合自己、自己感兴趣的岗位上工作,就会很强大!”

相关主题:认识自我/规划

找到真正的自己

周浩放弃了人人艳羡的北京大学学生身份,去技校学习数控机床的操作。从“天之骄子”到“技校学生”,看起来是从“天堂”跌落,实际上,他找到了真正的自我。正如周浩自己说的:“只要在适合自己、自己感兴趣的岗位上工作,就会很强大。”

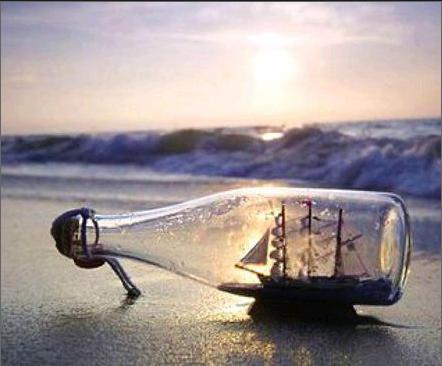

现如今,父母和老师时常会越俎代庖,帮助孩子和学生设计人生,这往往会使他们在成年后发现自己早已迷失在“自我缺失的海洋”里。只有清楚地知道自己真正需要什么,积极合理地规划成长道路,才能不盲从、不随波逐流,活出属于自己的精彩人生。

【拓展素材】 瓦拉赫效应

上中学的时候,父母为他选择了文学课程。一个学期后,老师评价说:“该生很用功,但做事过分拘泥,很难在文学上有发展。”于是,他改学油画,成绩仍不理想。后来,化学老师发现他做事一丝不苟,具备做好化学实验的素质,建议他学化学。这一次,他智慧的火花被点燃了,文化艺术课的“差生”成了化学课的尖子生。22岁时,他便获得了博士学位;48岁时,他首次成功地人工合成香料,成为人造香精和合成树脂工业的奠基人。

他就是1910年诺贝尔化学奖的获得者、德国化学家奥托·瓦拉赫。他的经历告诉我们,要认清自己的强项和弱项,从事适合自己的职业,才能取得优异成绩。后人将这种现象称作“瓦拉赫效应”。

相关主题:选择/适合/特长

选择从心出发,适合的才是最好的

一流名校与技校之间,很多人会毫不犹豫地选择名校,但名校一定是适合自己的吗?周浩清醒地认识到自己“从小喜欢摆弄机器”,而北大“理论课比较多,不太适合自己”,毅然决定转投技校,并且学有所成。

周浩的决定是艰难的,却是值得的。在他之前,也有辽宁省高考状元从香港大学退学复读,只为考上北京大学以追寻心中的国学梦。他们都印证了“适合自己的才是最好的”。如同鱼儿只有在水中才能畅游,鸟儿只有在空中才能翱翔,每个人都只有在适合自己的位置上,在适合自己的环境中,才能最大限度挖掘自己的潜能,发挥所长。