两个美国宅男和他们的汉语方言网站

张雄

司圆直

在北京的6年让司圆直(Steve Hansen)的普通话染上了浓重的京腔,以至于他的英语听上去都很有点儿化音。2015年3月底,这个美国人乘飞机告别了玉兰初绽的北京,回到西半球的美国明尼苏达州,那里正下着小雪。他出生在美国农村,说自己过不惯大城市的生活,“我烦住在人多的地方。”他说。

过去的两年里,中国媒体让司圆直适应了在话筒前侃侃而谈,“可能你还很难相信,”在东直门银座的星巴克,他坐在我对面,用一种译制片里才会听到的腔调说道,“其实我是个内向的人。”

我理解他对于自己性格的强调,这或许在表达某种身不由己。2013年他做的网站“乡音苑”上线后,大小几十家国内媒体跑来采访他,并不由分说地授予他保护汉语方言的英雄称号。他似乎多少受到了这种催眠的影响,在我们的采访中也不自觉地扯上几句“保护方言的意义”。这些老生常谈我在很多关于他的采访中都看到过。只是当我盯着他的眼睛听他重述,却觉得说服力大打折扣。他底气不足,吞回去一些已经跑到嘴边的话。

这应该是他回国前接受的最后一次采访。我隐约意识到司圆直的回国可能对乡音苑是个不好的消息,后来对志愿者Leo的采访证实了这一点。“我个人很悲观,”他说,“也可以说我们失败了。”

但就在一年前,在铺天盖地的媒体报道影响下,乡音苑的服务器还一度被热情的访问者挤到宕机。这个在中国地图上以坐标记录汉语方言的网站让人们感到惊奇,司圆直最常被问到的是这个问题:为什么你们美国人要来保护中国人的方言?

“谈不上保护,我们只能说是保存。”司圆直总是谨慎地修正对方的措辞。至于“为什么是美国人”,他觉得自己只是做了件喜欢的事。在回国前的半年里,司圆直一直在思考的问题是:乡音苑还要不要继续存在下去?

柯祎蓝

2009年司圆直初到北京,与出租车司机聊天,那司机说“把枪挂墙(qiāng)上”。他问司机哪里人,回答说yān qìng,他意识到对方说的是延庆。他觉得很好玩,延庆是北京的郊县,距离城区不过几十公里,口音却有明显变化。

司圆直意识到自己对语言的敏感时已经大学毕业。他的专业是数学,跟很多大学毕业周游世界的美国年轻人一样,他去拉脱维亚和韩国晃悠了几年,教英文和为跨国公司做市场调研,并掌握了这两门外语。他的linkedin上显示他对这两门语言的掌握程度是日常会话水平。

北京的生活让司圆直发现,他所在社区里的理发师、饭馆的服务员,只要他们拿起电话与家人通话,就进入普通话之外的秘密状态中,那些熟人口中古怪的发音让他觉得陌生。“这对美国人来讲出乎意料,”司圆直说中国各地人千差万别的口音让他惊讶,“美国不同地区也有些口音,但差别很小。”

他四处录音收集北京话,写上自己对语音的分析,并把它们放到一个名为“北京的声儿”的博客上。这个博客在北京的外国人圈子里小有名气,另一个正在上海读书的美国人柯祎蓝(Kellen Parker)通过这个博客认识了他。柯祎蓝的专业是哲学,曾游历中东地区,来中国后对上海及周边的吴语区很感兴趣。2009年,两个美国人在南京第一次见了面,他提议司圆直可以搞个“全国的声儿”。

柯祎蓝生于1981年, 比司圆直小一轮。后来他又去台湾的清华大学学习语言学,这使得他的普通话听上去湿湿糯糯,带有明显的台湾特色。“如果我第一次见到他是在哪个酒吧,可能我们不会是朋友。”柯祎蓝说,他跟这位同胞在个性上几乎没什么共同点,“但是因为我们都喜欢语言,所以我们现在是非常好的朋友。”

司圆直跟自己的中文教师Leo说起这个“全国的声儿”的项目,Leo贡献了“乡音苑”的名字,它来源于贺知章的诗句“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”。网站开始进入紧锣密鼓的筹备阶段。两个从来没学过网页制作的美国人利用自己的业余时间学起了技术。

2013年10月20日,司圆直受邀在上海当代艺术博物馆演讲。这场演讲还可以在网上搜到视频:一个美国人在台上拿着话筒,向台下的一群中国人介绍汉语方言。

“为什么要做乡音苑?我们要呈现汉语之美和博大的声音地图,”他自问自答。他放出一段录于上世纪70年代的录音,一个老妇人讲述了她的房子遭遇一场火灾。那是司圆直的曾祖母,她出生于1882年。司圆直认为这段录音跟参观他们长大的地方一样神圣。

司圆直并不擅长鼓动,麦克风放大了他声音里的干涩和颤抖,但他精心准备的这段动人录音是个很好的品牌广告,它可以激发用户对保存老人讲故事录音的热情。乡音苑最初的设定并非如此温情,它更像一个语言学研究者的设想:美国有个Speech Accent Archive(口音档案馆)的网站,很多人讲同一段材料,以比较语音差异。

司圆直和柯祎蓝想拷贝这个想法,但他们发现这种模式不适合中国方言。因为汉语方言除了語音差别外,在用词、语法上都有差异。“比如上海人不说左拐右拐,他们讲‘大拐小拐’;台湾的taxi不叫出租车,叫计程车。”柯祎蓝说。

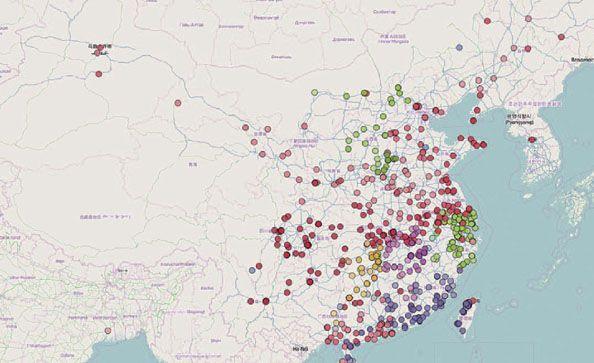

他们参考了另一个美国网站storycrops.org,司圆直称它为“老百姓的故事”:让普通人讲述自己的家长里短,比如“你父母怎么认识的”。在中国地图上摁图钉的形式则是他们的原创,那些花花绿绿的不同颜色的图钉代表着各地的乡音。

“北京的声儿”最后一篇博客更新于2011年,可以看出司圆直后来的精力都花费在乡音苑上。在经过一段漫长的秘而不宣的筹划阶段后,2013年4月,乡音苑正式上线,45段录音和75个注册用户。那些语音都来自于司圆直和柯祎蓝在中国的朋友们。很多人接到美国人的录音邀请时都觉得奇怪:你为什么要做这个,这有什么意义?他们不觉得方言有什么意思。另一个原因是,讲故事需要才能,这并非人人都有。

方言地图,即在一张地图上,在特定区域提供一段当地方言的音频。点击地图上的图标,便可播放收听这段音频,并获取相关信息,不同颜色代表不同的方言

到2015年3月,乡音苑网站共采集到五百多段语音,在那张方言地图上,这些密密麻麻的标记基本集中在黑河——腾冲线以东。他们是老人的一段往事,男生对女生的表白,或者一段民间传说。司圆直印象最为深刻的是一个来自吴语区的故事。

一个人讲了个关于他妈妈的故事。他妈妈是一个教师,有一天他的一个学生没穿上衣就来上学了,老师问他,怎么没穿上衣?男孩说,被乌龟叼走了。同学们都笑了起来,老师说,或许你该从乌龟那儿把衣服拿回来。第二天到了中午,某某的家长就寻到(学校)来了,说某某昨天一个晚上没有回家,是不是到同学家去了。于是妈妈就问(同学们),问来问去发现没有这种事情,大家都觉得好像不大对劲了,学校里的老师、村上的人都去找他,一直找到下午的三四点钟。结果发现死在水塘里。

司圆直喜欢这个有点恐怖的故事,他将其命名为“男孩与鼋”。

乡音苑开通后的很长一段时间,基本是司圆直和朋友们自娱自乐的社区。Leo认为应该找媒体宣传下,他从网上搜到一些报料电话,打过去说两个外国人办了个搜集方言的网站,你们有没有兴趣。对方说记下来了。之后便没了音讯。2013年6月,《华尔街日报》报道乡音苑和两位创始人,被翻成中文在网络上传开。司圆直和柯祎蓝一下子变得炙手可热,“有时候一天好几个采访,好像大家突然发现了这个事情似的。”Leo说。司圆直把联系过他的媒体都做了记录,包括一些因时间排不开而拒绝的。有一次Leo发现司圆直拒绝的媒体里有新华社,气得连连数落他。“我要是知道肯定不会让他拒的,”Leo说,“他不知道新华社在中国是什么概念。”

突如其来的媒体关注热潮持续了半年,人们最好奇的就是主创的美国人身份。一些电视台的娱乐节目也找过来,希望司圆直能表演“才艺”。在Leo的积极鼓动下,司圆直也答应了邀请。但最后编导发现这个美国人并没有什么适合舞台的才艺,放弃了他。

Leo感到很可惜,他认为丧失了很好的宣传机会。但司圆直不这么看,“我不想成为娱乐大众的人,”他说,“我觉得娱乐跟乡音苑没什么关系。虽然上这些节目会给网站带来很大关注,但我不需要这个。”

北京大学光华管理学院的官网上有12个业界导师,司圆直位列其中。在回国前,他在光华兼职授课两年6个月。在中国,这个身份并不比乡音苑创始人更响亮,陌生人得知他的后一个身份时往往会惊奇地“哇”一声。“可是这又能如何呢?它并不能让我发财。”他说。

生活中的司圆直是个标准宅男。他喜欢健身、爬山,没事就呆在家里。“他不是那种泡在三里屯酒吧的外国人,”Leo说,“感觉他就是现在说的那种很nice的‘暖男’,你要是跟他相处久了,会觉得他几乎是有点boring(无聊乏味)。你这样评价他,他也不生气,他就是过日子的那种人。”

柯祎蓝则是相反的类型,他评价自己是“A型人格”:较具进取心、侵略性、自信心、成就感,并且容易紧张。“我会逼自己一直一直一直要做事,他(司圆直)不是这样。”司圆直说,有段时间柯祎蓝每周要花费60个小时用于网站的改进,要知道他是个从零自学网页制作、在校读研的学生。“他会对我说,嘿,冷静,这个不是那么严重的。”

上线前后的两年里,两人把几乎所有的业余时间都放在了网站上。媒体的报道和用户的增长持续地刺激他们,Leo认为司圆直“至少有意无意地把这当成事业了”。“你想那么多媒体报道,他本身也不是媒体一直关注的名人,突然一下子大家都关注你,我想他多少受到了某种暗示吧。”

“它是我的宝贝,我期待它慢慢长大,期待再过10年,(乡音苑地图上)每个村有一个故事。”司圆直曾经定下过这样的目标。

但作为一个在中国最知名的商学院授课的美国老师,司圆直似乎对把自己的网站做成商业项目缺乏兴趣。他在外地旅行时也很少与人谈起乡音苑。他也没有打算将乡音苑作为自己的正式工作,或者组建起一支团队去管理和推广网站。“我希望它是一个爱好,而不是一份工作。”司圆直说。乡音苑只在美国发起过一次公开募捐,筹得几千美元买了电脑和一些录音设备。他们在中国也找过一些门户网站和名人谈过合作,均无功而返。

我问柯祎蓝,网站没有做大是否归因于他们性格中的内向。他表示这不是一个问题,“如果需要我上电视,那也可以啊。我只是更喜欢在家呆着。你看我们都愿意(离开美国)住在中国的一个地方,我觉得我们也不算太内向。”他说,“当然,你在中国呆着每一天都会有人跑来说‘嘿,老外,fine,thanks and you?’这当然很麻烦。我们也不是那么外向的人。”

Leo则表示他们已经在能做到的范围内尽了全力,他在讲述他们的努力时用了很多个“差一点”:差一点融到钱,差一点就上了某节目,等等。作为团队(如果他们算个团队的话)中的中国人,他对网站的商业化、影响力和长远发展显得更为关注些。

司圆直碰到的另一种质疑是,美国人收集中国方言的目的究竟是什么?在优酷网司圆直讲演的视频下方评论区,这样的声音比比皆是:

方言可以提升军事秘密的保密程度,美国人建立数据库对中国来说,它是个危害。

这款网站的目的是什么呢?有些评论真的说得很对、官方需不需要介入调查审核呢、无论哪一种语言都是我们国家的国宝、老外收集并绘制这样的语言地图、掌握得这么全面好么?

有次司圆直接受了一个神秘的采访,对方说自己是做纪录片的记者,央视四套的。他问了很多“很奇怪的”问题,司圆直猜他并不是记者,他找他要名片,对方说没带。在之后的两三次见面中,他依然没有见到采访者的名片。

“你对***感不感兴趣?”采访者问。

“你问这个干嘛呀,这跟乡音苑又没有任何关系。”他答道,“我对这个没有兴趣。”

乡音苑的Facebook上最后一条更新是2014年10月,最近几条状态是网站升级,以及服务器崩溃向用户道歉的布告。在乡音苑网站上,司圆直最后在线的时间是2014年11月27日,他已经近4个月没有登录了。

“这个网站反正从我个人理解就是看造化吧。”Leo说,“反正这个网站只要域名在,之前上传发布的内容大家都还可以看,想听还可以听。但现在司圆直一回去,记者再想采访他就很难了。所以我个人觉得不会特别乐观。”

正在澳洲留学的柯祎蓝承认网站接下来可能会比较艰难,“我觉得惟一的问题是他在美国发现他不喜欢中国了。”他在skype那头笑笑,“当然我不觉得他会这样,我觉得我们两个人已经花了这么长时间在亚洲和中国,我们一定会回来。”他说最开始他们计划这个网站存在的时间是20年,“我觉得20年是OK的。”

问题是司圆直已然表示厌倦了吵闹、拥挤和充满雾霾的北京。回国前的访谈里,我能感受到他的疲憊,甚至是一些挫败感。我问他是否满意网站的发展,“不好说……两年前如果有人说之后会有很大关注,我会觉得哇……特别满意。但现在也会有些遗憾,如果资金、时间更充裕的话,它会长得更快。”

将几年间有关司圆直报道的照片串起来,再跟我眼前的这个大活人比对,46岁的司圆直似乎是那些照片的锐化版。他一头利落的灰色短发、巨大的耳廓和笑起来露出的一排门牙构成了某种深具喜感的感染力,让人感到亲切。在结束访谈的当天下午,他需要去银行注销他的账户。他已经做好了准备,回到阴冷的明州小城,继续当一个没有媒体关注的中产美国佬。