来信

2015年3月23日 第8期

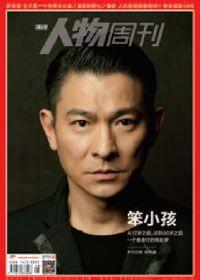

落笔之前,和蔡崇达做了一次对话。他的《皮囊》让刘德华写序,刘德华真的写了,而且是亲自动笔写的。蔡崇达说,很有文采,华仔是有文化底蕴的人,他出生于内地很多人都不再熟悉的“书香门第”。

蔡崇达说,华仔多少年来有一个习惯,不论多忙,每逢周末,都要飞回香港,一天陪父母亲到街市买餸(菜),另一天陪妻子女儿。这样的坚持不辍,就是难能可贵的家风传承。

这一次封面,把华仔冠以“笨小孩”未必恰当。蔡崇达讲述华仔拍摄《失孤》的一些细节,让我很感动。一个人的成功,只是勤奋还不够,还要敬业、专业,全身心地投入。刘德华就是这样的人。

多几个像刘德华这样的人,香港的戾气、怨气不至于那么浓烈。不笨不孤的刘德华,其实是“港人当自强”的精神折射。华仔,我哋撑你!

——杨锦麟

(香港资深媒体人,锦绣麒麟传媒创办人)

Q 考研的时候想做一名编辑,想着如何做到有思想有深度有真实。在某新闻网站的编辑岗位实习的那段时间,每天做的事却只是control c 和control v。为了达到80篇的考核指标,我甚至被要求选取那些简单粗暴又捕风捉影的八卦消息。做了3天我便主动请辞了。编辑的生活都是这样?还是万事开头难?还是我too young too simple?网络上每天的消息以指数级爆炸,都说快餐消费不好,深度阅读的人却少之又少。求精、求细、求慢的我怎么处理和现在社会的关系?

@小小乔-少爷

郑廷鑫:你说到了现在媒体编辑的一个尴尬之处。当然,个人追求与大环境的冲突,自古有之。我个人的看法是,坚持自己的追求吧,求精求细应该是任何时代的创作者的基本要求,如何做得更加精细,或许才更重要。现在喜欢深度阅读的人可能不算多数,但我相信也不至于“少之又少”,只是那些喜欢快餐消费的人往往也善于聒噪,会让人以为这就是普遍现象,事实未必如此。太容易被那些片面的论点说服,甚至迷失自己,没必要。在这方面,我一直记得叔本华的一首短诗,那是他在临终前写的:“我如今疲惫不堪地站在路的盡头;/憔悴的额头几乎连桂冠都难以承载。/可我对此生的成就感到欣喜,/从不因他人言论而畏缩。”共勉之。

Q 有哪些质量很高的冷门电影?

——云娜

李乃清:冷门是个相对概念,在那些阅片无数的影迷看来,可能我推荐的算不上冷门。英国纪录片《人生七年》系列,导演迈克尔·艾普特从1964年开始采访拍摄来自不同阶层的14个7岁小孩,倾听他们的梦想,记录他们的生活。此后导演每隔7年重访这些拍摄对象,14岁、21岁、28岁、35岁、42岁、49岁……2012年最新一部出来时,当年的孩子都是56岁的中老年人了,白驹过隙,令人唏嘘。去年观看《少年时代》,再次想起这个系列,期待下一部《63 Up!》。

另一部是1978年的电影《木屐树》,记录19世纪末意大利北部乡村生活的纪实风电影。背景音是巴赫的管风琴、无伴奏大提琴,还有教堂的钟声与晚祷,安静平实的影像让我想起米勒那些画作,想起《诗经》里的《七月》,农人们日出而作,日入而息。“无衣无褐,何以卒岁”的苦情,化作静水流深的坚韧,就像《圣经》上说的,“温柔的人有福了,因为他们必承受地土。”一部好片,看完良久感动。

吴琦:2014年的电影颁奖季被大片占领,意大利导演爱丽丝·洛尔瓦彻的这一部《奇迹》很容易被忽略。这才是她的第二部作品,视觉语言有点像乱来,其实又充满寓意,在高度风格化的框架下讨论现代化问题。女神贝鲁奇参与演出,也没有扰乱整部电影的整体性。细细推进又令人不安,是一种出世的恐惧。

再推荐一部以色列电影吧,2011年的《脚注》,介于商业片和文艺片之间,讲述一个学术系统更新换代的故事。其实导演完全可以用一般文艺片的办法来拍,但他选择了一个特别活泼的形式,增强可看性的同时,没有放弃结构的复杂。借父子关系,来表现在整体转型的新世界面前那种如同倾覆的过时。

冯寅杰:有些冷门剧我是死活都不愿意翻出来说的,比如《天堂失格》。这部戏之前,小田切让和加濑亮都是半红不火的时令演员。好剧本好导演可以发挥演员的潜能,畅销剧则烧坏观众的大脑,不可常看。“这个世上的想象力根本不足够”,“我知道让世界于一瞬间消失的方法。”报复社会不是哥斯拉的专利,而是人人心底的夙愿。承认吧,你我都是大魔王。