四僧一出 谁与争锋

文淼

There were four famous Hua Seng in Chinese history whose family backgrounds were different, but took the same action to be a monk in that upheaval age. They were very skilled in painting and jointly called as“Four Monks”. Their artworks were characterized by warm, lively, vast and imaginative, breaking the chain of reality and creating their own charming paintings in the nature.

有这样的四个人,他们有着或高贵或卑贱的出身,或光鲜或坎坷的生活,却在那动荡的年代,因为或这或那的原因出家为僧,又由于擅画,后人将他们称为“四僧”。

独余残渖写钟山

四僧之中,出家后与红尘脱离得最远的要属弘仁。出家后的他每日蓑衣竹杖,芒鞋羁旅,或静坐幽潭,或对月孤啸,俨然一位不食人间烟火的世外高人。然而曾经的他,可不是这样。

弘仁本是世家大族出身,聪慧好学,饱读诗书,也曾进入学府,考取秀才。但是由于中落的家道,弘仁不得不扛起生活的重担,加之生活的动荡不安,年轻的他形成了孤高远逸、淡泊名利的性格,他这种“独善其身”的性格为他之后的一生埋下了伏笔。

若没有满族的铁蹄,或许他正过着陶渊明式的隐逸生活。可历史没有如果,面对王朝的倾倒、破损的山河,在金声等抗清义士的号召下,身强力壮的弘仁为抵御满清响应参加。但兵败山倒,他只能随老师逃入武夷山,在“不识盐味且一年”后出家为僧,法名弘仁。

从早年积极入世的“据于儒”到最后迫于无奈的“逃于禅”,曾经躬耕田亩的生活变为与禅灯古佛相伴。禅心似枯水的苦行僧生活让弘仁笔下已无一丝人间烟火之气。在浪迹天涯、行走在名山大川的岁月中,他形成了自己“荒疏冷逸、清新绝俗”的绘画风格。

看弘仁的画,总能看到另一个人的影子——倪瓒。他曾写过“欠伸忽见枯林动,又记倪迂旧日图”的诗句,可见其学倪瓒用力之深。较之倪瓒“一江两岸”式的构图,笔法中透露出的宁静内敛、平淡天真更加浸入弘仁的骨髓,而在“得其真”的同时又不泥古:用笔冼练却意味十足,空灵冷逸却又静谧深厚。美学家刘纲纪曾这样比较弘仁和倪瓒的艺术:“渐江(弘仁字渐江)之为渐江,主要不在与云林相似之处,而恰好在不似之处”。

倪瓒之于弘仁,不仅仅是书画上的交流,更多的是心灵上的共鸣。倪瓒悲剧的一生使他逃离世俗隐居山林,以保持内心的平静。而同样悲情的弘仁则在凄冷萧瑟中寻觅到和他相似的倪瓒。虽时隔300多年,但两人却能隔空对话,扺掌畅谈,不能不说是艺术的魅力。

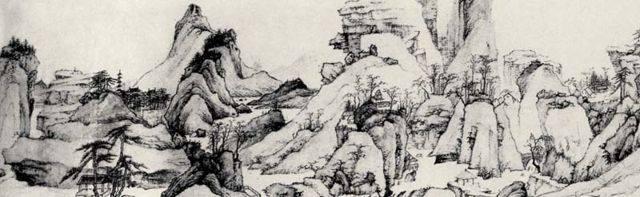

在弘仁的画中,总会看到奇诡高怪的几何体山石,这与他常年游览黄山有关。作为第一个画黄山的画家,他深谙黄山之奇,构图、题材也得力于黄山之助最多,故几何体的山石结构和层叠方式也受到了黄山的极大影响。诡异的山石在寥寥数笔中勾勒而出,借以枯松怪树平衡画面,加之大小不一、形状各异的空白,营造出冷寂孤寒的氛围。硬线淡墨,少皴多勾,简单平淡的画面却凸显出他遗世索居、孤冷高绝的品格。

高华的髡残,颠狂的八大,多变的石涛,他们与尘世有着或多或少的联系,而陪伴弘仁的只有出家人的空与寂、冷与静。他的画则独树一帜,展现出传统山水另一面的独特之处。这在“乱世”中独显珍贵,亦给后人以力量。

禅意犹向画中寻

1660年,距离崇祯自缢、明朝灭亡已经过去了17个年头,而清朝在中原也整整统治了17个年头。这一年,一个法号髡残的和尚刚刚结束了为期一年的黄山之旅回到南京,他并没有选择继续住在自己曾修行的幽栖寺,而是独自隐居在离寺庙不远的牛首山。就在这一年,他开始了长达数年的潜心创作。

在这之前,髡残是怎样的呢?清朝收藏家周工亮的《读画录》这样记载:

“石溪和尚,名髡残,一字介丘,楚之武陵人。幼而失恃便思出家。一日,其弟为置毡巾御寒,公取戴于首,览镜数四,忽举剪碎之,并剪其发,出门径去,投龙三三家庵中。旋历诸方,参访得悟。后来金陵,受衣钵于浪杖人。杖人深器之,以为其慧解处莫能及也。公品行笔墨俱高出人一头地。”

可见,20多岁的髡残出家为僧是因为母亲去世内心悲痛,可不是因为明清易代。出家后的他云游四方,欲悟得佛道,后得到了禅师浪杖人的看重。浪杖人传他衣钵,教他禅法。二人亦师亦友,关系十分密切,直到1659年浪杖人圆寂。这位精神导师兼亲密朋友的去世深深地影响了髡残,虽然老师的离去对他来说是极大的痛苦,但也是在这个时期,他开始探寻属于自己的禅学思想和艺术风格。这一转折点在日后的画作中体现颇深。

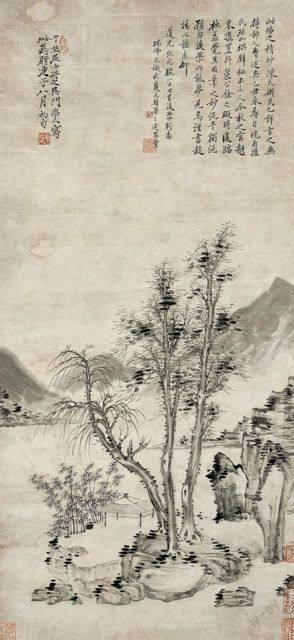

在回到南京独居牛首山的第一个冬天,诵经之余的他萌生画意,故挥笔而就,不拘一格。取景于山间一角,树木枝条显露,苍翠凝重。在袅袅的烟云和隐约的远山衬托下,突出梵宇琳宫。近处茅屋中,一头陀蒲团打坐,仿佛是画家自身的写照。全画奥境奇辟,缅邈幽深,禅意与山水融合,气韵动人,妙趣横生。

这幅《山水图》的题跋结尾是这样写的:“今年曝背天阙山,偶然经暇讲六法。六法在心已半生,随笔所止写丘壑。画妙会境无可入,诗亦偶成无体格。”透过字里行间,我们得以窥探髡残的心境。

题跋所讲的“六法”是南朝画家谢赫提出的,分别指气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置和传移模写。参禅顿悟禅机,作画妙悟画理,髡残将“六法”与参禅紧密地联系。他常提起的“气韵生动”便是“六法”之首,他的画深得“六法”的精髓,蕴藏着奥妙的禅意。

参悟既是感悟茂林修竹、崇山峻岭,又是体察自己的内心。唯有以一颗参悟之心去体悟自然变化之奇,才能达到物我交融之境界,才能写出自然之灵性,才能画出气韵生动的山水。

髡残栖身于绿水青山之间,修身参禅感悟自然生命,研禅意为墨,借山水为笔,以超凡脱俗的境界留给我们苍莽流润、气韵浑厚的山水画卷。

墨点无多泪点多

江西南昌有个青云谱,很久之前是个道观,住持是个道士。他在做道士之前是个和尚,当和尚之前是明朝皇室的后裔。而今天人们到那里的原因,是为了瞻仰一位伟大的画家。

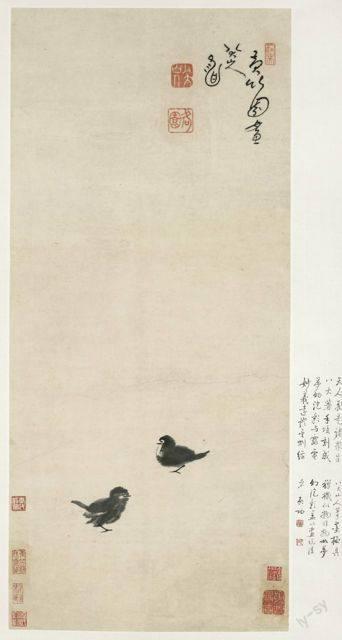

他的画很特别,朽木、衰草、败荷、寒江常常是画中的元素,孤鸟怪鱼往往是画中的主角。画面的景物通常少得可怜,一条翻白眼的鱼、一只独腿立的鸟往往就是一幅画,再加上一个“哭之笑之”的落款、一枚印章。如此的“偷工减料”,却成了当时扬州最炙手可热的画。画家叫朱耷,晚年号八大山人。

朱耷不是一个生活的强者。从他49岁的《个山小样》看,他是一个儒雅的白面文士,谦恭谨慎,皂履素服,断无市井之气,也无纵横之相。他没有和弘仁一样起兵抗清,而是假装聋哑,遁入空门。国破家亡、妻离子散让这个懦弱的人变得异常坚强。悲愤造就诗人,同样造就不朽的画家。

齐白石曾在一幅画上题下过这样一段话:“青藤(即徐渭)、雪个(即朱耷)、大涤子(即石涛)之画,能横涂纵抹,余心极服之。恨不生前三百年,或为诸君磨墨理纸,诸君不纳,余于门之外饿而不去,亦快事也。”

能让齐白石折腰的仅此三人耳!较之徐渭,朱耷的悲剧还有一层灰蒙蒙的背景色。谁能懂得一朝繁华落幕的感受呢?于是在亦僧亦道的日子里,他借着枯枝败叶、残山剩水,期盼着地老天荒。直率地袒露丑,表达真,以丑为美,以真为美。它们孤零零地在那里,不声不响,顶天立地,只是用那直勾勾的白眼盯着你,盯得你为之一寒。

这就是朱耷的画,不需要语言,不需要渲染,更不需要价格和标签。鸟就是鸟,鱼就是鱼,空白就是空白。用任何技法解释都是多余,被猜测多少深意也是枉然。他的作品出现在哪里,你都会一眼认出,因为他的画里流淌着一颗颠狂苦痛的心。

历史总是兜兜转转又回到起点。为了“觅一个自在的山头”,36岁的朱耷在自己先祖的封地南昌将一个旧道观改建成“青云圃”(便是后来的青云谱),遗世逃名地消磨掉20多年的时光。或许是修道参禅无法消解他内心的苦闷,亦或是他已参悟出属于他这个“金枝玉叶老移民”的道,55岁的他忽然发狂失态,大哭大笑不止,裂其浮屠服而焚之,从此不再用“传綮”这一僧号。他决定把“朱耷”留在身后,将“八大山人”的帽子戴在头上,狂歌大笑地走向他热爱的花鸟山水,走向他人生的尽头。

那是条无法回头的路。曾经的王朝已无可挽回,仇视的大清逐渐繁荣,小他数岁的同族石涛选择了逃离,“守道以约”的坚守在现实面前成了捧腹的笑话。他只想“隐于书画,高怀绝俗,独往独来,来抑塞磊落之才,寄慷慨悲歌之意”而不可得,只得“哭之”、“笑之”,最后哭笑不得。

身处佛门望红尘

明亡之际,石涛只有4岁。除了是前朝皇室的血脉之外,他似乎并没有像远房亲戚朱耷一样,将历史的包袱牢牢地背在身上。可人们还是将一张张“朱家血脉”、“前朝遗民”的标签贴在他身上,挣不脱、甩不掉,于是他只得乖乖做和尚,做一个会画画的和尚。

明清易代之际,因靖江王朱亨嘉没兵却想争天下,被自家亲戚唐王朱聿键以造反之名囚杀。本应含着金汤匙出生的下一代靖江王朱若极被一个仆臣连夜救走,逃至全州,在湘山寺落发为僧。这个法名原济的和尚就是后世人们口中的石涛。

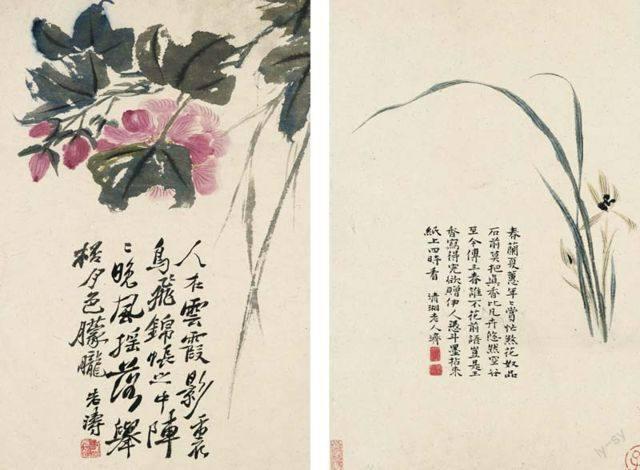

生不逢时的石涛为了保命留在了寺中,在师兄喝涛的陪伴下完成了自己的启蒙教育。年少的他喜爱收集古书,临摹古帖,喜欢画山水、人物、花卉、鱼鸟。在吃斋念佛、画画写字中,明朝就彻彻底底地亡了。国破家亡这种事,发生在普通人身上就够悲惨了,如果还不幸是个皇室,那简直就是一生的惩罚。而石涛,也不幸地将这个惩罚背负了一生。

为了躲避清朝“剿尽根诛,一劳永逸”的追捕,已身披袈裟的石涛不得不云游四海,松江长江、黄山庐山都留下了他的足迹,这也为后来他能够“搜尽奇峰打草稿”打下了基础。他以自然为师,从自然中汲取养分。这使他的画技越来越高,名气也越来越大。对绘画和禅理的推崇和热爱慰藉着石涛孤独寂寞的心灵,却难以磨灭他的国仇家恨,也关不住他渴望逃离的翅膀。

做一个虔诚而有学问的和尚,或者成为名传千古的画家,都不是石涛最终的理想。他向往着过去高贵显赫的地位,渴望打破现状。他以一种反叛革命的创新精神进行绘画改革,提出“我自用我法”的绘画理念,绘画上不拘成法、笔情恣纵、精到洗练、惜墨如金,境界上更是幽冷清奇,多强调由物生情,师古而不拟古,多有变法,以其“一画法”流芳千古。

可遗民情节是石涛迈不过去的一道坎。即便他画得再好,即便他佛法再深,他终究流着朱家的血,背负着早已“失效”的国仇家恨。他不断地更换着名号,对自己的身份也是讳莫如深。如果说朱耷还坚持着自己的皇室身份,对待清王朝采取“冷暴力不合作”的话,石涛则放低了身段,以“曲线救国”的方式以求达到自己追名逐利的目的。此时的艺术和禅学仅仅是改变自身命运的手段而已。

康熙南巡时,石涛曾两次接驾,高呼万岁,并题诗作画以表荣幸,之后主动进京交结达官显贵,企图出人头地。对4岁的石涛来说,明朝在脑海中的只是掠影,而出家也不是他的意愿,加之此时的开明盛世,在清高自许与不甘岑寂之间,石涛选择了后者,这也在情理之中。

三年的京城生活是石涛人生的最高点,但却无人懂其心思,全当他是个会画画的和尚。难怪他会吟出“诸方乞食苦瓜僧,戒行全无趋小乘。五十孤行成独往,一身禅病冷于冰”。之后他回到扬州,直到去世。他曾写过一首题画诗,可以看作他一生的写照:“五十年来大梦春,野心一片白云因。今生老秃原非我,前事襄阳却是身。大涤草堂聊尔尔,苦瓜和尚泪津津。犹嫌未遂逃名早,笔墨牵人说假真”。