城镇化进程中新农合政策对农民就医行为的影响分析

任向英 王永茂

X

[内容摘要]本文通过以农村固定观察点数据为基础,并基于清华大学农村固定观察点的新农合专项调查、中共中央政策研究室和农业部农村固定观察点的数据分析,形成了对新型农村合作医疗制度(简称新农合)对于农民就医行为的综合性分析。本文发现:新农合的普及显著提高了参合者的健康水平,并明显改善了参合者“小病拖、大病扛”的状况;同时,乡镇医疗卫生机构的利用率明显上升,县级以上卫生机构的就医比例有了一定的下降,基本在逐步实现分级诊疗的构想。新农合在调整农民分级诊疗的同时也反映出农民的就医能力依旧较弱,负担依旧偏重。

[关键词]城镇化建设;新农合;自主就医;就医行为

[中图分类号]F299.21 [文献标识码]A [文章编号]1000-8306(2015)03-0121-10

一、目的及意义

新农合自2002年10月被提出后,农民的就医行为一直是学者们研究的重点问题,所得到的结论不断为新农合的具体实施提供一定的理论支持。而我国城镇化建设正进入高速发展的关键时期,各方面的问题较为突出,尤其在农民的就医选择上,呈现出一定的发展规律。我国新农合经历了十多年的推广及不断完善,已经成为建设农村社会保障体系的重要政策之一。这些均使得关于新农合的研究具有一定的现实意义。第一,城镇化的本质要求是为了给农民提供与城市居民同样的社会公共基础服务、平等的就业机会,而目前新农合在特定时期提出后,在解决农民“看病难、看病贵”的问题上起到了良好的作用,但目前无法与其他社会医疗保险实现整体的有机结合。第二,目前城镇化建设中面临农村经济结构的调整,希望城镇化的农民不仅改变居住方式,更重要的是能够在融入城乡一体化的生活后,继续保持自身再生产的能力。新农合作为重要的行政调节手段,需要对其实施后产生的影响及效果进行广泛而客观的研究。

本文通过对新农合实施后农民分级诊疗的现状、农村就医的价格及收入弹性调查研究,形成了在城镇化背景下的新农合对农民就医行为影响的整体性评价。本文的创新点体现在:第一,以农村的固定观察点统计数据为基础,有针对性地进行农村就医及医疗机构的调查研究,将获得的第一手数据资料与清华大学农村固定观察点的新农合专项调查、中共中央政策研究室和农业部农村固定观察点的数据共同分析,实现了政策与就医行为的匹配。第二,首次以城镇化背景为切入点、新农合的实施效果为研究目的,并结合对农民就医行为中医疗机构的选择为研究内容,研究角度新颖。第三,在模型的选择方面,利用嵌套Logit方法,规避了一般选择模型的弊端,并导出弹性回归方法,为最终结论的得出提供了数据支撑。

二、文献综述

新农合作为一种较为特殊的社会保险,受益的农民和政府补助资金来源的纳税人的满意度对其成功与否具有举足轻重的作用,而受益农民的满意度在其参合的积极性及就医行为上有直接表现。理论上新农合对农民就医行为的影响不仅来自于其事前道德风险和事后道德风险两个方面,也来自于医生的诱导需求,尤其是在按服务付费的保险支付的情况下,但均与具体的保险制度有不同程度的关系。因国外并无新农合,故国外基本无直接针对于新农合的研究,但我国的新农合具备医疗保险的基本特征,因此国外的研究及数据模型具有一定的借鉴意义。

不同的医疗保险制度及种类对参保人使用医疗及保险服务的影响研究的分析数据,一般有以下三个来源:

第一类为医疗保险实验,即在较大的群体中随机选择适量样本,根据实验需求对样本参加的医疗保险进行分配后,对样本的就医行为进行记录分析。最著名的是20世纪70年代由美国开展的兰德医疗保险实验。第二类为自然实验。一般适用于在保险政策突然发生大幅度调整时,主要反映的为参保人对于政策前后的反映及对医疗服务的使用等方面的指标变化。第三类是个体调查观察研究。该调查数据是在自然状态下对样本进行非随机化的分析,以获得最原始的自然结果,该结果不受实验的干预,该类型的数据需要在相当长的时期内进行对样本的持续跟踪调查。

以上三种方法均有各自的局限及优点,具体到在城镇化建设中我国的新农合政策,在其试点及推广过程中,各地市的具体补偿方案相差较大。农民只能参加户口所在地的新农合,而由于目前外出务工的农民较多,这就类似于不同地区的农民被外生地安排在各种差异较大的新农合补偿方案下,由此形成了自然发生的社会试验,为国内外学者研究城镇化新农合政策下农民就医行为提供了丰富的素材。

已发表的研究中使用较多的是以新农合为着眼点,研究政策实施后对农民就医行为的影响。Duan等人利用两部模型发现参保人的教育程度、疾病严重程度对是否就医及医疗费用具有显著影响。而Brown等利用Logit模型得出了不同新农合的补偿方式对参合人就医行为有明显的影响。李芬采用SPSS13.0进行分析问卷调查的大学生数据显示,大学生是否参保及参加的保险种类对其就医行为无明显关系。黄建军等人通过logistic回归分析法对病人就医医院的选择影响因素进行研究发现,医疗效果、服务态度等是影响患者就医行为的显著因素。

由对新农合的文献梳理发现,与国际上针对于医疗保险的研究不同,虽然国内外学者已经对于我国新农合政策开展后的影响进行了研究,但都局限在对于医疗服务的使用、参保人的健康水平的影响上,而对于医疗机构的选择及整体医疗服务的影响还没有系统的研究,这些对于后期政策的完善是必要的。在本研究中,我们运用农村固定观察点数据以及大样本抽样调查数据,对农民的医疗需求、医疗机构的选择问题进行研究,并对医疗服务的使用情况及收入弹性的影响做了分析,形成了新农合对农民就医行为影响的总体性评价,最后得出了新农合建设的政策建议。

三、数据模型

(一)数据模型

1.logit模型。在模型的选择上,最终选取嵌套logit模型来作为农民就医行为影响因素的分析手段。由于logit模型存在有无相关选项彼此独立的假设,虽然简化了模型的估计方式,但假设的结果可能与资料不符,因此限制了其的应用。但通过修改模型的误差项结果,可以解决这一问题,以及通过嵌套logit模型来实现。通过Uij(假设第i个决策者选择第j个选项)做累加随机效用的模式刻画,那么j决策者的效用应包括Vij和εij两部分。前者是确定的效用部分,而后者是随机的效用部分,即:

Uij=Vij+εij(1)

在选择第一层的第j项下,选择第k选项的概率为:

(二)数据来源及说明

本文中的数据是在对新农合实施后进行大量调研统计获得的较为全面的基础数据,并通过对统计局等权威部门的调查数据及公布的政策数据进行汇总,以确保本文引用数据的客观性及可靠性。数据主要来源有:

首先研究组对我国16个省共计57个县市的新农合政策数据进行统计,并整合了对应的固定观察点的数据,共获得近40000户的统计数据,作为实证分析的基础;其次选择2007年清华大学针对新农合的专项调查所获得的数据;本文还参考了中共中央政策研究室和农业部农村固定观察点关于医疗费用方面的数据。

在选取的3894个样品中,96.4%的样本都参加了新农合。而新农合的缴费为每人10~40元不等。各级医院的最低起付线均为0元,但最高分别为600元、1000元、2000元,其报销的比例也有所区别。调查的样品中家庭规模平均为3.942人,年均收入38421元,其中每个家庭中女性与中学生的均值分别为1.791和0.583,约占63%的样本从事农业生产工作。

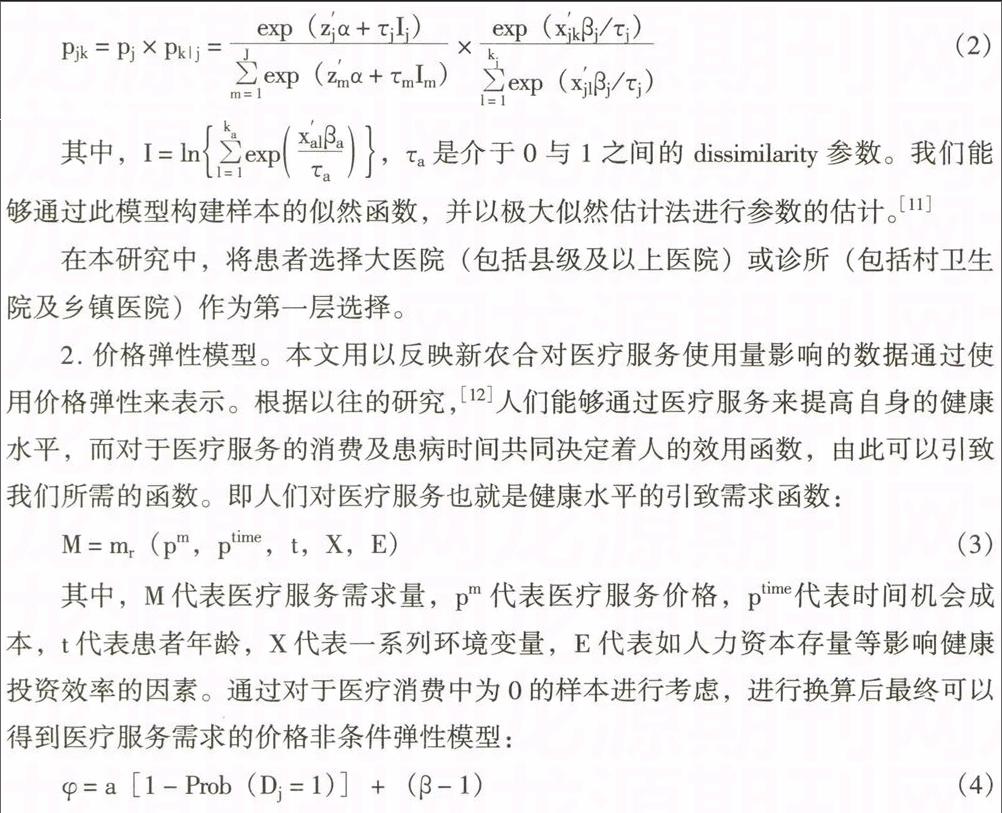

从对参加新农合的后农民就医的地点选择来看,参合人更倾向于到乡镇或县级卫生院就医。而在对住院数据的统计中发现,乡镇及县级卫生院的住院比例也有一定的升高。但总体来看,县级以上医院的就医比例无显著上升(见图1)。

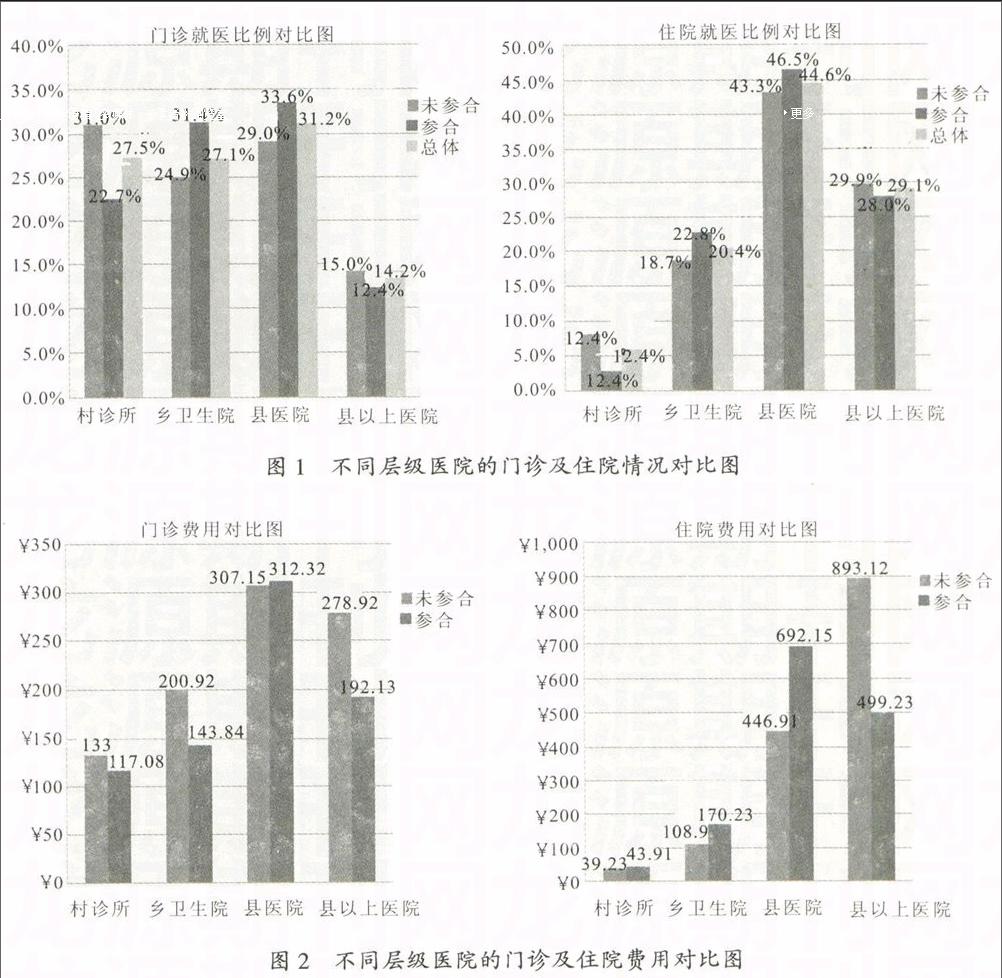

新合作医疗保险对不同层级的医疗机构在费用使用方面也有一定的影响。村及乡卫生院、县级以上医院的日常门诊的费用在新合作医疗保险政策下有所减低,县级医院无显著变化。而住院的费用乡镇及县级医院有显著上升,而县级以上医院在住院费用上显著下降近50%左右,这与新合作医疗保险大病统筹的指导方针有一定关系,而村诊所的费用无显著变化,具体数据如图2所示。

四、实证结果与分析

(一)新农合政策对农民选择医疗机构的影响

通过对患者在医疗机构的选择的数据统计上可以发现,新农合的实施显著增加了参合人选择乡镇级、县级医院的比例,而村诊所及县级以上医院的就医比例相对降低。这说明在参合后,人们更倾向于在报销比例及报销时效性相对较好的乡镇及县级医院就医,基本能够达到分级诊疗的目的。而年龄越大的患者,选择村诊所、县级以上医院的比例越高,较为年轻的患者选择乡镇及县级医院的比例较高,可能是由于年龄较大患者的身体状况决定的,对于小病可能在家庭或村诊所的日常护理就能够满足,而一旦有较为严重的病症就需要到县级以上的大型医院进行治疗。而教育程度的高低也对医疗机构的选择有一定影响,学历越高,选择村诊所、乡镇医院的比例越高,可能是由于其懂得更多的医疗保健知识,能够在日常生活中对自身的身体健康进行较为良好的护理,并且对于轻微的病症能够更加合理地做出反应,并能对新农合政策及分级治疗的政策表示理解和配合。

(二)新农合政策对各级医疗服务的使用量影响

由于各级医疗机构在新农合政策中自付比例有所不同,因此两部模型需对不同的医疗机构进行单独计算。由于所获得的数据限制,仅对乡镇、县级、县级以上医院的数据进行了分析,表1中给出了利用logit模型计算的医疗支出的回归结果。

新农合政策的自付比例越高,农民的就医比例越低,而县级以上医院可能收诊的大部分为重病、大病,因此虽然其比例不是负相关性,但新合作医疗也能够明显减低患者的支出。收入越高的家庭,在医疗方面的支出则越高,而具有固定收入的人医疗支出相对较低。

家庭规模的大小与就医概率呈正相关,与医疗支出呈负相关。受教育程度越高则就医的概率越大,医疗支出也相对较高。而中学生的数量与医疗服务的使用情况呈负相关,这也反映出农村教育支出对家庭的重要性。而自我评价的健康与否与是否就医及支出有着明显的正相关性。详见表2。

图3为医疗机构的医疗支出的价格、收入弹性。在以往的发达国家的研究中,医疗价格对于消费无显著的关系,即弹性较小。本次研究的结果显示,乡镇、县级及县级以上医院的价格弹性分别为-1.17、-1.36和-1.39。整体看来医疗服务的需求是富有价格弹性的,并且农民对于医疗价格也较为敏感。这反映出我们的新农合政策的保障水平依旧较低,农民就医的负担依旧较重,其医疗支出在农民的可支配收入中所占的比例依然较大。而收入弹性在三级医院中分别为0.541、0.553和0.548。这说明对所研究地区的农民来说,医疗服务为日常的必需品,而非奢侈品。但也反映出我国的医疗消费所购买的服务为基本的医疗保障服务,与我国目前整体人均医疗资源较低的情况一致。

五、结论

本文在城镇化背景下,通过对参合农民在不同医疗机构之间的选择和使用量的研究,考察了新农合对农民就医行为的影响,获得了较为丰富的结论。

第一,新农合政策降低了县级以上医院的就医比例,同时提高了乡镇及县级医院的就医比例,而村诊所的就医情况变化不大,说明新农合分级诊疗的目的基本达到。第二,新农合在乡镇及县级医院的就医比例与自付比例成反比,但对县级以上医院的就医情况影响较小。但通过新农合政策,我们发现,农民就医的医疗成本显著下降,尤其是大病之后通过新农合政策的报销制度,农民因病返贫、因病致贫的情况明显好转。第三,参合农民对于医疗价格依旧较为敏感,这与新合作医疗保险政策的指导思想有一定关系,对于日常患者的医疗自付的比例相对较高。尤其对于长期服用药物的患者来说,获取医疗服务的成本依旧较高,其医疗支出在所有收入中所占的比例依旧较大。第四,不同医疗机构的医疗支出的收入弹性相差较小,总体来看缺乏弹性,医疗服务的需求受收入的影响较小。

新农合政策对农民就医行为的影响基本达到了其预期的目的,这对于加快农村建设、缩小城乡差距具有重要的现实意义,并能够为继续发展社会保险提供一定的理论依据。

第一,新农合政策成功地实现了农村就医在各级医院的分流,不仅能够使政府更加合理地利用有限的医疗资源,减少浪费、控制医疗成本,还能够提高农民的医疗福利。这对于缩小城乡公共服务的差距、加快城镇化建设有着重要的意义,并为国内农民或特殊群体的社会保险提供了参考。

第二,参合后农民在医疗的支出上有明显下降,尤其是在大病后返贫、致贫的情况有了很大的好转。在日常的医疗服务中,新农合政策减轻了农民的自付压力,但由于新农合的主要目的及地位,农民依旧对医疗服务的价格很敏感。在不断深化城镇化过程中,可考虑不断加强新农合对农民日常医疗的保障,提高保障的水平及层次。

第三,医疗服务依旧是农民的必需品,收入对其无显著影响。在后期不断深化的同时,可增强农民对自身健康长期投资及新农合的认识,并结合当地的特点逐步开展义务性的医疗卫生保障培训及保健知识下乡、下社区的活动,并以村诊所为中心逐步影响农民养成医疗保健的习惯。

由于本文中所使用数据的限制及分析手段的影响,近几年部分地市的政策变化未能在本研究的数据中体现,希望在后期的研究中能更加准确、详细地对上述问题进行佐证及分析。

责任编辑:邓康林