工学结合模式下高职院校的课务分层级管理研究

祝燕芳

(常州纺织服装职业技术学院 教务处,江苏 常州 213164)

高职院校工学结合人才培养模式的实现最终要落实在课程改革上,而课务合理编排等一系列教务管理的改革是这些课程改革落到实处的先决条件之一。随着高职院校工学结合人才培养模式改革的不断深入,“理实一体”“做中学、学中做”“产教融合”等教育理念带动了大规模的课程改革,由此产生的学生实践教学安排和教学场地安排的要求急剧增加,以及课务编排的灵活性要求给传统的教务处集中管理模式(即一级课务管理模式)带来了很大的压力,迫使高职院校纷纷进行二级课务管理的研究和探索,而院系二级课务管理在实际运行中也出现了一些问题。本文尝试在二级课务管理模式的基础上进行发展和优化,探索适合工学结合人才培养模式下的课务分层级管理模式。

一、高职院校院系二级课务管理模式存在的问题

院系二级课务管理是指以学院教务处为第一级,负责公共课和基础课的编排和管理,以系(部)为第二级,主要负责专业课的编排和管理[1]。现在这样的管理模式被高职院校普遍采用,它具有减少教务处排课难度、信息传递渠道通畅、课务编排更加细化灵活等优点,但也存在一些问题:

(1)把公共课和专业课的排课权限分开,没有考虑公共课对专业课的支撑作用,也没有考虑公共课编排完成后系(部)能否按照人才培养方案预定的教学进程编排专业课。

(2)没有考虑系(部)、专业、课程之间的差异性和排课的时间顺序,在具体实施中会因系(部)排课时间差异而引起资源分配的矛盾。

(3)对于系(部)的排课指导略显不足,因为它需要建立在系(部)各专业相对平衡的基础上,但是即使是同一个系的各个专业的教学情况也是不一样的。

(4)对于艺术类和非艺术类专业并存的高职院校,如何考虑专业大类的教学特点和教学进程的差异性,也是一个问题。

笔者结合实际课务管理中遇到的以上四个问题,提出对院系二级课务管理模式进行发展和细化,即建立课务分层级管理模式。

二、课务分层级管理的实施办法

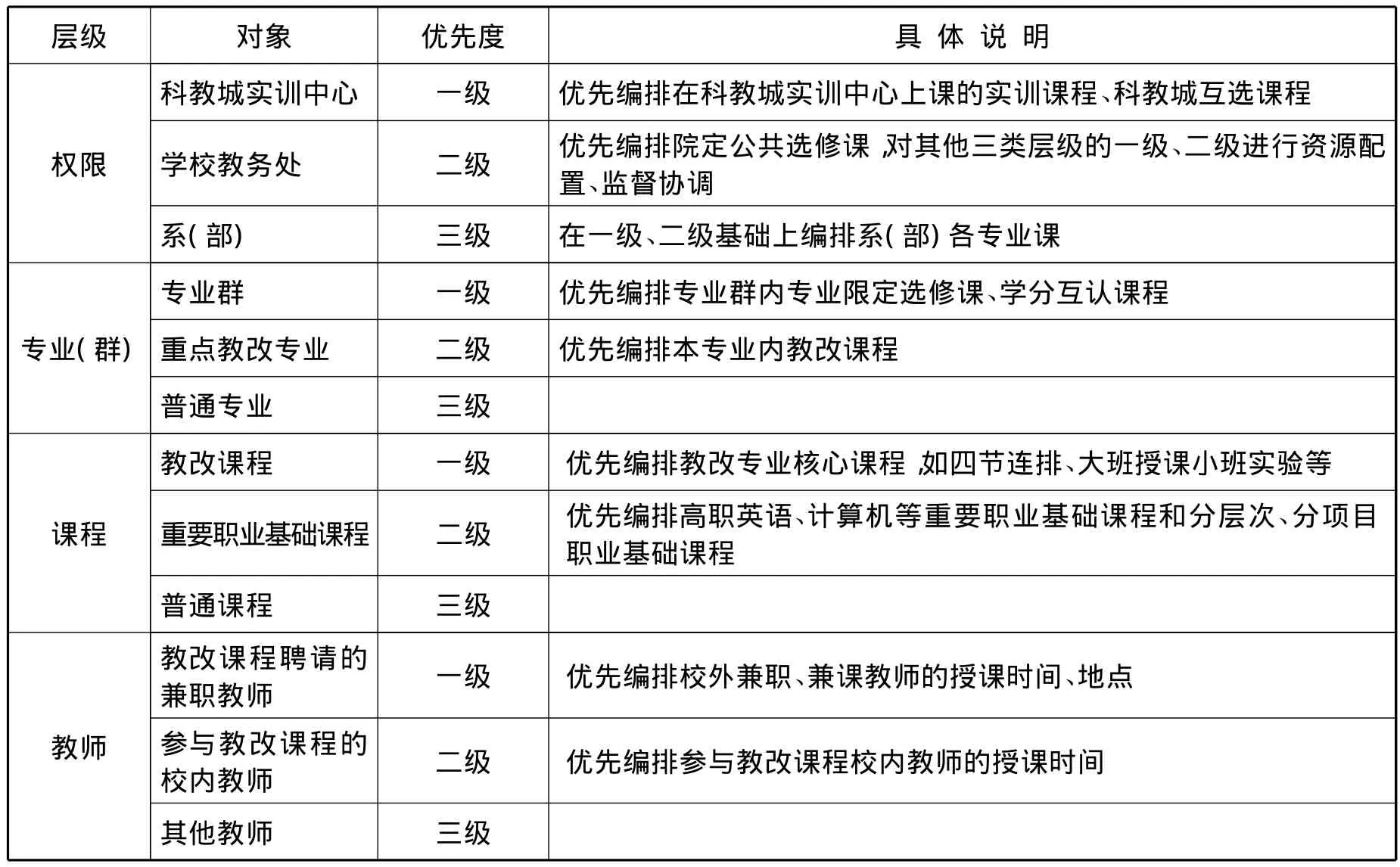

新的课务分层级管理是在院系二级课务管理的基础上,分四大层级对课务编排进行管理。这四大层级分别是权限层级、专业(群)层级、课程层级、教师层级,每个层级按照课程编排的优先度又分为一级、二级、三级。以我校(常州纺织服装职业技术学院)为例,层级与优先度见表1。其中,专业(群)层级由教务处划分。课程层级由系(部)向教务处申请定级,教师层级由各系(部)定级。各系(部)可以根据具体情况进一步细化。

表1 课务分层级管理的层级与优先度

三、高职院校实行课务分层级管理的可行性

1.分层定级思路清晰、路径明确

课务分层级管理提出课务编排分四大层级进行管理,每个层级又按照课程编排的优先度分为一级、二级、三级。其中,权限层级由学校规定,专业(群)层级由教务处根据专业群申报、专业建设情况、教改力度予以划分,课程层级由各教研室提出申请,交系(部)审核后由教务处审批定级。教师层级由各系(部)根据专业和课程的优先级别而定。这样的分层级课务管理思路清晰、路径明确。

2.利用教务管理系统实现课务分层级管理

课务分层级管理需要借助信息化手段来实现。工学结合模式下,高职院校的实践课程和理论课程都要做到排课的精细化,即将每学期、每周、每天、每节的课程都安排到位,包括课程的任课教师、上课场地、实践教学分组、指导教师等细节问题,以便于教师、学生做好课前准备[2]。这样的管理靠传统的人工管理方法肯定是不行的。近年来,越来越多的高职院校使用信息化系统来辅助教务管理,都可以在排课前设置可排课系(部)、可排课时间、可排课专业、课程优先级、教师排课时间限制等排课条件,根据需要进行这些排课条件的组合式管理。以我校为例,近五年学校不断推进利用信息化系统进行课务二级管理工作,为实行课务分层级管理奠定了坚实的基础。

四、高职院校实行课务分层级管理的意义

1.有利于推动教学改革

课务分层级管理通过对专业、课程、教师优先级设定,引导教师积极参与教学改革。对进行教改的专业和课程优先配备资源,满足教师在教学改革中的实际需要,有利于发挥他们的主观能动性,保护他们投身于教改的积极性。

2.有利于专业群建设

专业群的一个重要特征就是专业群内课程互选、学分互认,我校提出在专业群内实现“底层分享、中层互选、高层分立”的目标。要实现课程互选,首先要保证专业群内限定选修课授课时间的相对一致性,否则会与学生的其他课程上课时间产生冲突,导致无法实现灵活选课。分层级管理后,专业群,尤其是国家级、省级重点专业群是第一优先级,各系(部)均需要首先满足专业群的排课需要,这有利于实现“中层互选”的专业群建设目标。

3.有利于解决各系(部)排课矛盾

在传统的院系二级排课模式下,不可避免地会出现因系(部)排课进度不一致而产生资源争抢问题,往往会影响后排课系(部)教改课程的编排。出现这种情况时只能提请学校教务处进行协调,对已排课的系(部)进行调整,费时又费力。而在课务分层级管理模式下,系(部)是三级权限,需要在一、二级权限后排课,并且首先编排其他三个层级(专业、课程、教师)的一级,只有遇到特别问题时才提请学校教务处参与协调。全校的第一层级排完以后才开始排优先等级为二级的专业(群)、课程、教师,最后是三级,这样既保证了进行教改的专业和课程的编排需求,也避免了系(部)之间争抢公共课资源的现象。

4.有利于缓解系(部)排课中的“人情”矛盾

在院系二级排课模式中,由于任课教师与系(部)课务管理人员很熟悉,提出排课要求的情况比较多,这就给二级排课带来了一定的“人情”因素。而分层级管理由系(部)领导把关定级,可大大缓解系(部)课务管理人员的排课压力,使排课效率更高、更加公平。

[1]张淑琴.院系二级排课管理模式的研究[J].沙洋师范高等专科学校学报,2010(6):8-10.

[2]李浩波.浅谈高职院校“工学结合”模式下的排课系统[J].哈尔滨职业技术学院学报,2010(1):28-29.