杭州方言多个升调的感知研究*

金健

杭州方言多个升调的感知研究*

金健

对杭州方言的4个升调的感知实验结果表明:拐前段时长、拐后段音高增幅两项辨调特征,对升调感知起辨调作用,且这两项辨调特征对杭州方言的升调都不独立起辨调作用,这是造成杭州方言升调存在多种调型变体的一个重要原因。

声调;范畴感知;升调;区别性特征

对汉语方言中的升调,学界一般认为对其起辨调作用的区别性特征有音高增幅和调层①本文的调层指的是声调曲线在整个调域中的音高位置。,即一般认为“23和25”、“13和35”之类的声调调值是能区别意义的,而对于像24和224之类的声调,学术界则一般认为这属于同一声调的调位变体,不能区别意义。至于像“23和213”、“223和213”之类的声调,则一般认为是属于不同的声调,前者是升调,后者是凹升调。

杭州方言作为吴语太湖片的一个地点方言,其声调格局中除2个促声调外有5个舒声调,5个舒声调中有4个声调在声调曲线上有上升段,对它们的调值记录,学界认识一直不统一。之所以会如此,是因为这4个声调在实际发音中存在直升、角升②调形曲线表现为先平后降或先平后升的声调,刘俐李(2004)将之称为角拱,在这里我们借用刘先生提出的“角”的概念来表示这类在声调曲线中带有平段的升调或降调。见刘俐李:《汉语声调论》,南京:南京师范大学出版社,2004年。、凹升等多种变体,这就挑战了学界对升调的传统认识。事实上,目前学术界对与升调相关的声学关联要素的感知意义的了解还很不清楚,升调有多少种,有多少声学参数与之相关,这些问题都只能通过感知实验来解决。

杭州方言的这4个特殊的都带上升段的声调,为我们解决以上问题提供了一个绝好的样本,通过对这4个声调的感知实验,不仅能帮助厘清音高增幅、拐前段时长、调层等声学参数在升调感知中的意义,还有助于发现新的对声调辨调起作用的区别性特征,并能对现有的某些区别性特征提供心理上的感知证据和感知上的调位边界。

一、杭州方言单字调的声调格局

(一)声学分析的结果

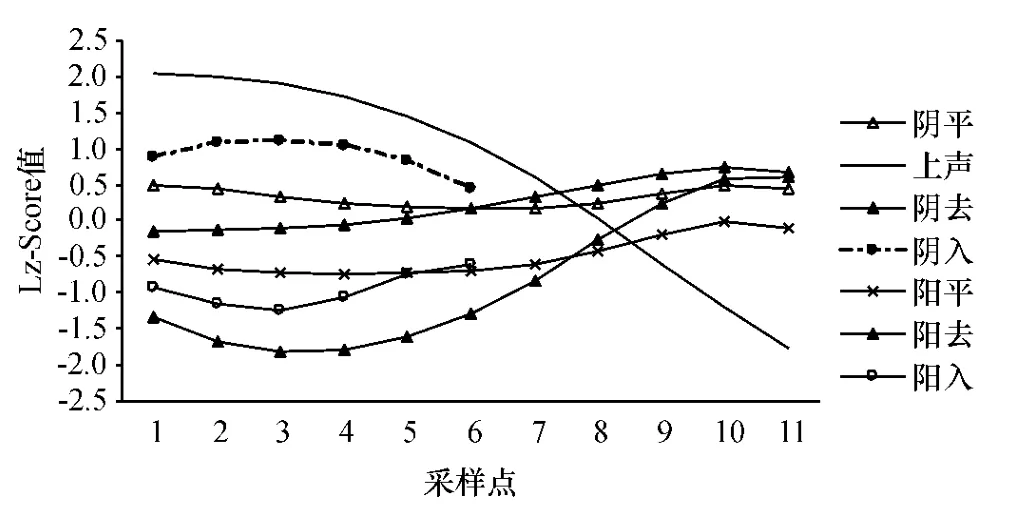

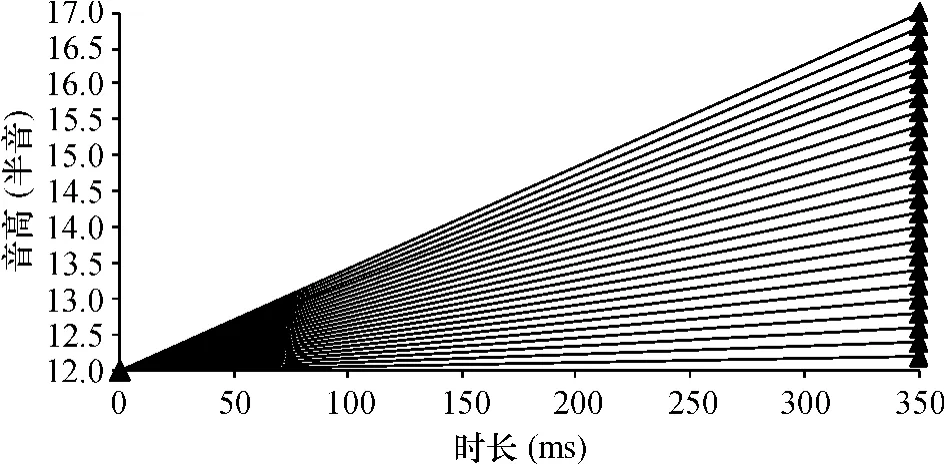

本文采用Lz_Score法③Lz_Score归一方法由朱晓农(1999)在其博士论文Shanghai Tonetics中提出,其计算公式为其中my和Sy分别是原始F0的对数几何平均值和标准偏差。见朱晓农:《上海声调实验录》,上海:上海教育出版社,2005年。对杭州方言的单字调进行了归一④实验发音人有1男1女两位,都是土生土长的杭州本地人,不会杭州市区外的其他吴语方言。录音时,每个调类取17个例字,设计例字时考虑到声母和韵母搭配,每个例字念3遍。,根据归一结果,lz_Score值>1.2为5度,lz_Score值∈[0.4,1.2]为4度,lz_Score值∈[_0.4,0.4]为3度,lz_Score值∈[_1.2,_0.4]为2度,lz_Score值<_1.2为1度。结果见图1、2:

图1 杭州方言单字调声调曲线图(女)

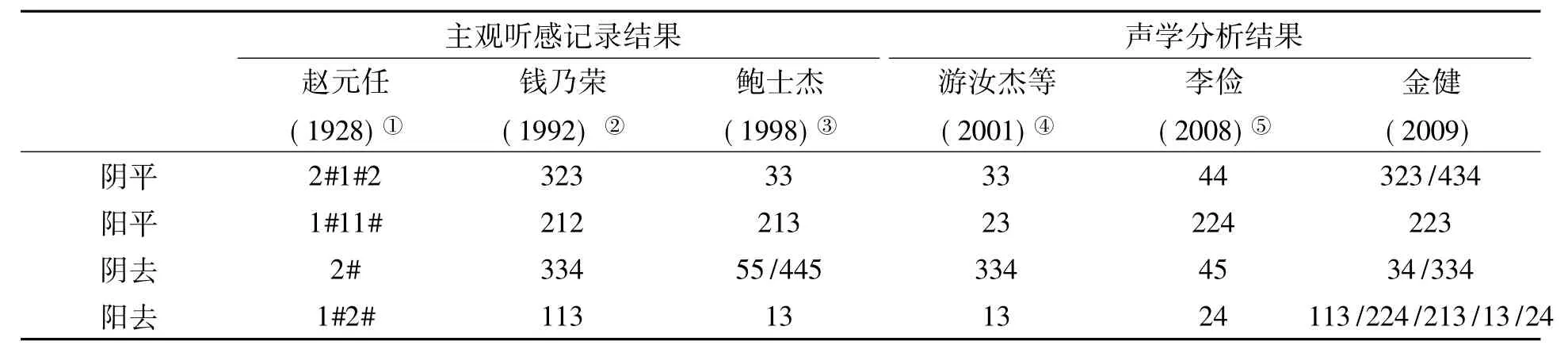

(二)传统调查方法记录结果和声学分析结果对比

表1是方言学者凭主观听感的记录结果和各家声学分析结果的对比。

表1 杭州方言升调传统调查方法记录结果和声学分析结果对比

从表1可见,对杭州方言4个升调调值的记录,各家记录结果从调型到调值都有比较大的差别,甚至同样都是用实验语音学的方法对杭州方言声调进行实验归一,结果亦不相同。

通过声学归一分析,我们认为拐前段时长、音高增幅、调层等三项声学参数可能对这4个升调的辨调起作用,要厘清它们在声调感知中的意义,只能借助声调感知实验,可惜迄今为止,学界对杭州方言单字调的感知研究仍然是一项空白。本文的研究希望弥补这项空白,得到有用的结果。

二、杭州方言升调的感知研究

与杭州方言同为吴语的上海方言有两个带升段的声调:阴去和阳去。高云峰在对它们做感知研究时认为:“通过观察不同发音人的音高曲线,我们发现上海话的阴去调和阳去调的调形都具有直线型升调和拐点后为升调段的曲折型升调等两种类型,两种类型的‘最大公约数’就是直线升调。”⑥高云峰:《声调感知研究》,上海师范大学博士学位论文,2004年,第32页。因此,高先生将阴去和阳去的不同看作是音高增幅的不同。

我们认为,既然上海话阴去和阳去在声学表现上有直升和角升这两种调型变体,就不能因为“两种类型的‘最大公约数’就是直线升调”而不考虑角升调前的拐前段时长可能对感知产生的作用。

本文将从音高增幅、拐前段时长、调层等各种声学参数入手,研究这些声学参数对杭州方言4个升调感知的作用。

(一)感知实验方法

本文感知实验合成用的原始句子和音节采自一位在杭州土生土长的女发音人的录音数据。合成时的基频和半音参数,参照这位女发音人发单音节时的半音值。

合成刺激声时,以半音为单位,半音(St)和频率(Hz)的换算关系是:St=12ln(x/100)/ln2。合成刺激声的语音合成软件是Praat。

在设计实验承载词时,考虑到“我读X这个字”之类承载句的语义可以理解为在教承载字的读音,容易误导被试,使被试被动地接受刺激声,不利于引导被试拿刺激声与方言中某个语素的音相比较。因此,我们设计刺激声承载词时,务必使刺激声承载音节在词中有意义,并且回避协同发声和变调,虽然这样做困难得多,但是我们认为是必要的。本文实验中,阴平和阴去的刺激声承载音节为[sɿ],阳平和阳去的刺激声承载音节为,承载词为“老X”。

本次实验的被试者共4人,3女1男,年龄在24岁到57岁之间,他们都是土生土长的杭州本地人,大都没有长期离开过杭州,除了普通话以外,不会其他方言。

实验所使用的听辨软件由中国社会科学院语言所语音室提供。

所有实验都进行了辨认测试和区分测试。辨认测试时,每个样本随机出现8次,阴平和阴去的辨认测试时,被试根据听到的刺激声在“老施、老四、都不像”中选择,阳平和阳去的辨认测试时,被试根据听到的刺激声在“老曹、老赵、都不像”中选择。区分测试进行的是“A、B”测试,听辨样本包含两个词。为降低听辨难度及降低被试疲劳感,两个词中的目标音节在合成参数上相差2个步长,播放时两个词间隔500ms,两个词语一前一后各出现一次,被试需要判断A、B两个词语是“相同”还是“不同”。实验时每个样本随机出现4次,也就是说,具有相同差别的两个刺激声,根据排列顺序不同,被试共分8次随机听辨。

(二)拐前段时长对升调感知的作用

1.阴平和阴去调的感知实验

(1)实验设计和刺激声合成方法

由于即使同属一个调位,同一发音人在不同时刻所发的音,其声调曲线在声学表现上也会有不同。其不同不仅表现在音高上,也表现在调长和调形上。因此本文在实验设计时不仅考虑到拐前段时长对感知的作用,同时也考虑了调长和调层变化对拐前段时长感知类型和感知临界值的影响。

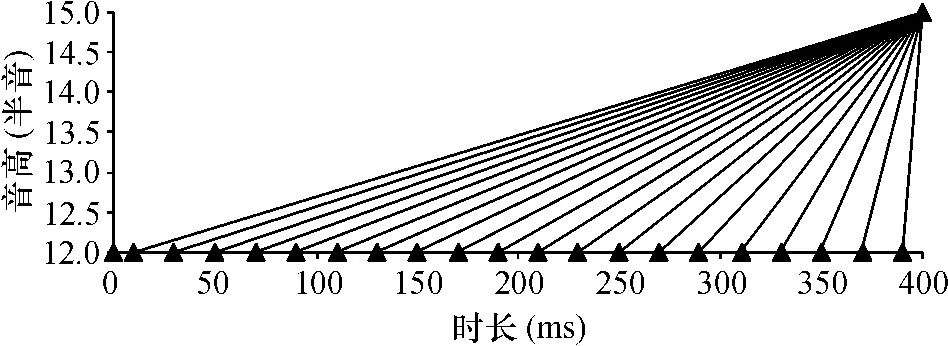

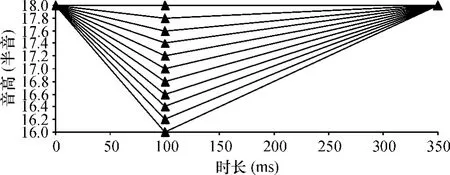

图3 阴平和阴去拐前段时长感知刺激声合成示意图(调长400ms)

合成刺激声时,先根据调长不同将刺激声分成3组,分别为400ms(A组),350ms(B组),300ms (C组),A、B组刺激声的调头和拐点音高都固定为17St,调尾音高固定为18St,C组刺激声所在调层比A、B组上移1St,即C组调头、拐点音高为18St,调尾音高为19St。“拐前段时长”通过改变拐点位置实现,拐点位置从10ms处开始,以20ms为步长向调尾靠近。图3是A组刺激声合成示意图,为节省篇幅,B、C组刺激声合成示意图此处略。

(2)实验结果和讨论

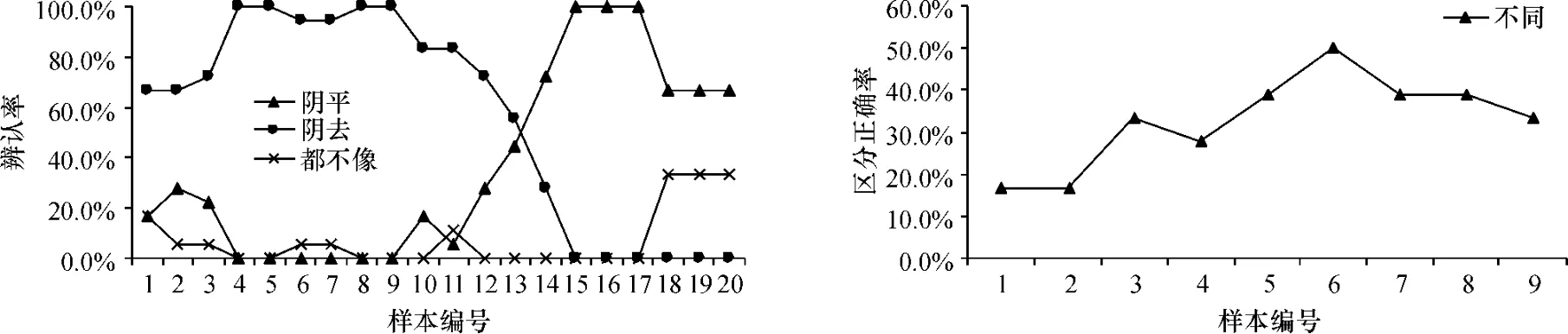

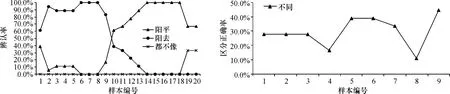

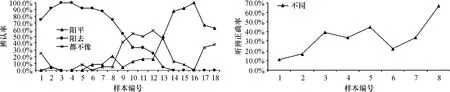

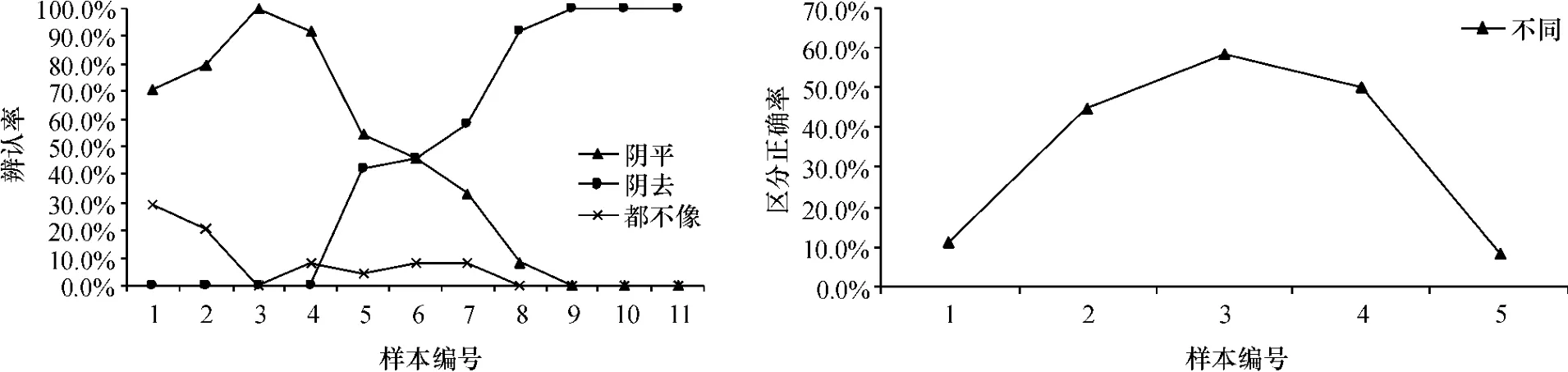

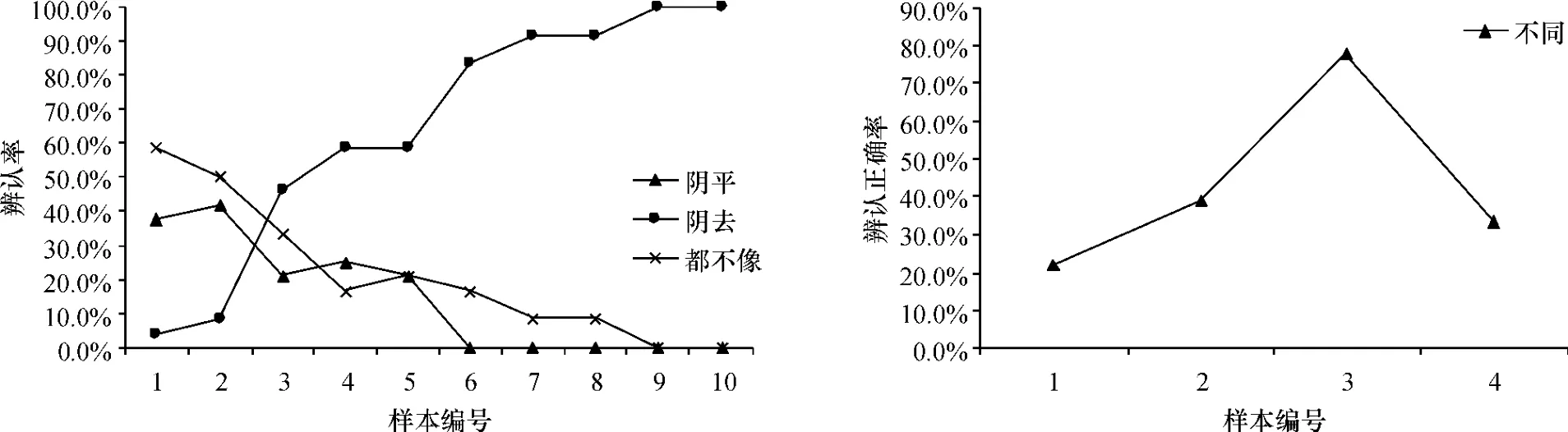

图4~6分别是上述3组实验的辨认测试和区分测试结果。

图4 阴平和阴去拐前段时长感知结果(调长400ms)

图5 阴平和阴去拐前段时长感知结果(调长350ms)

图6 阴平和阴去拐前段时长感知结果(调长300ms)

从图4~6中的辨认曲线可见,阴去调辨认曲线前端都有一个上升段,可见当声调曲线音高增幅为1St时,拐前段时长对阴去调的感知起辨调作用。另外,阴平调辨认曲线的末尾有一个下降段,这说明阴平调在感知上不是平调,去掉调尾上升段会造成听感上的辨认困难。

表2是对上述实验结果的总结。

表2 杭州方言阴平和阴去拐前段时长感知结果

从上表可见,无论调长和调层怎样变化,阴平和阴去在拐前段时长上的感知都是范畴感知。阴去和阴平拐前段绝对时长的感知临界值和声调时长成反比,而拐前段相对时长的感知临界值则在一个比较稳定的范围内,这说明阴去和阴平拐前段时长的感知临界值以相对时长为常量。

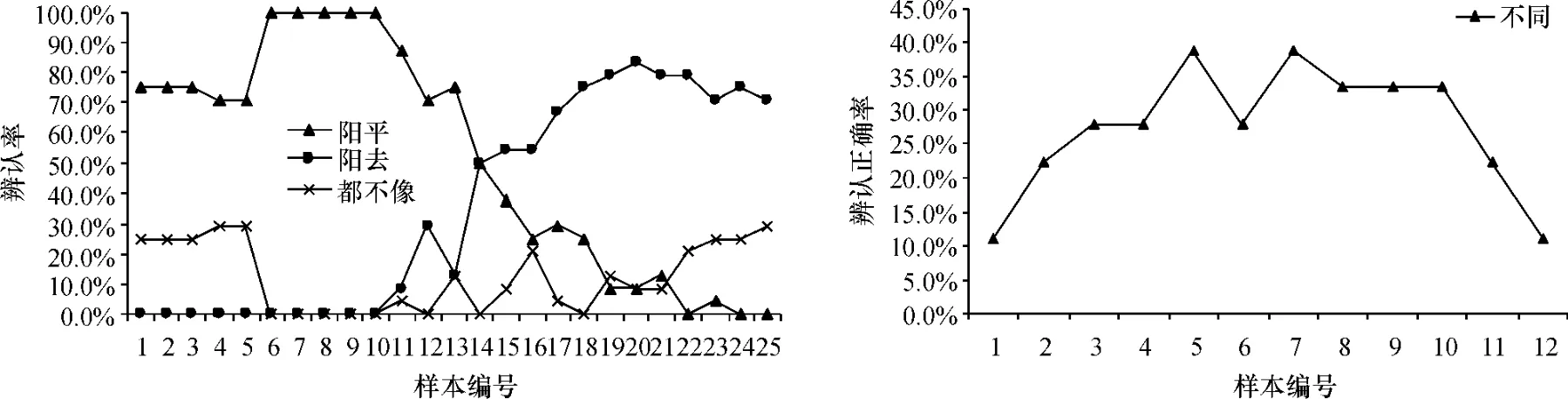

2.阳平和阳去调的感知实验

由于阳平和阳去调在调型上均存在凹升调和角升调的变体,因此本节实验根据调型角升和凹升的不同分别进行论述。阴平和阴去的感知实验结果证明,调长和调层变化对拐前段时长的感知临界值影响不大,拐前段时长的感知临界值总是以相对时长为常量,因此本节实验在设计时不再考虑调长和调层变化。

(1)调型为角升调时

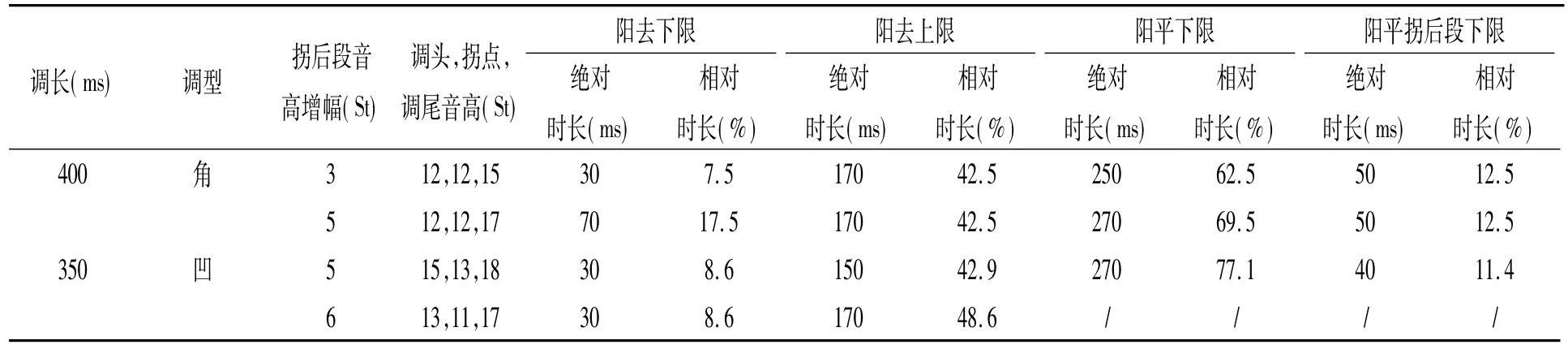

①实验设计和刺激声合成方法

本节实验考察当声调调型为角升调时,拐后段音高增幅变化对阳平和阳去拐前段时长感知临界值的影响。合成听辨刺激声样本时,根据拐后段音高增幅(3St,5St)不同,将刺激声分成两组,两组刺激声样本的时长都为400ms,调头和拐点位置音高都为12St。各组刺激声样本的拐点位置从10ms处开始,以20ms为步进单位向调尾靠拢。图7是第一组刺激声合成示意图。

图7 阳平和阳去拐前段时长感知刺激声合成示意图

②实验结果

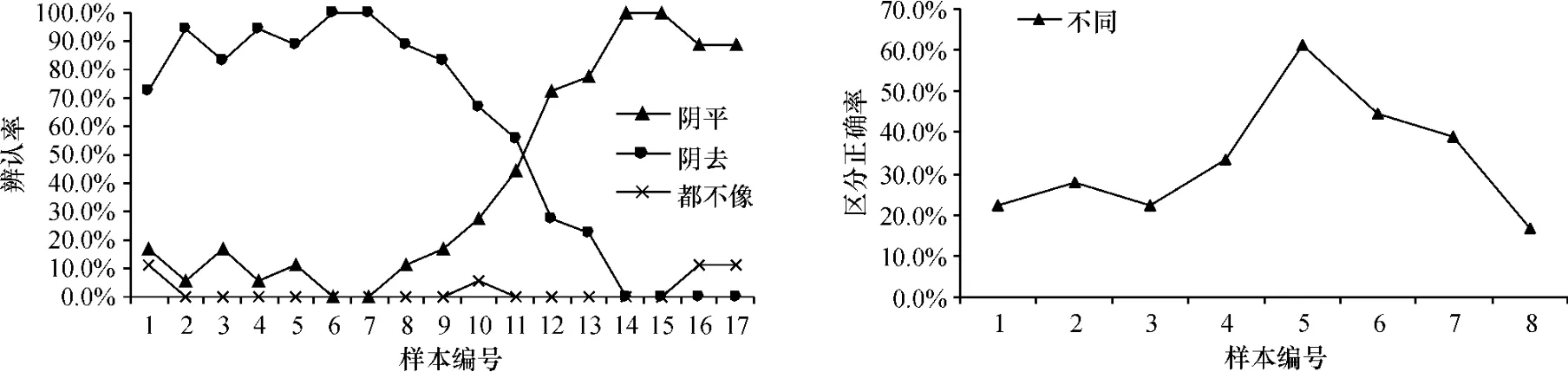

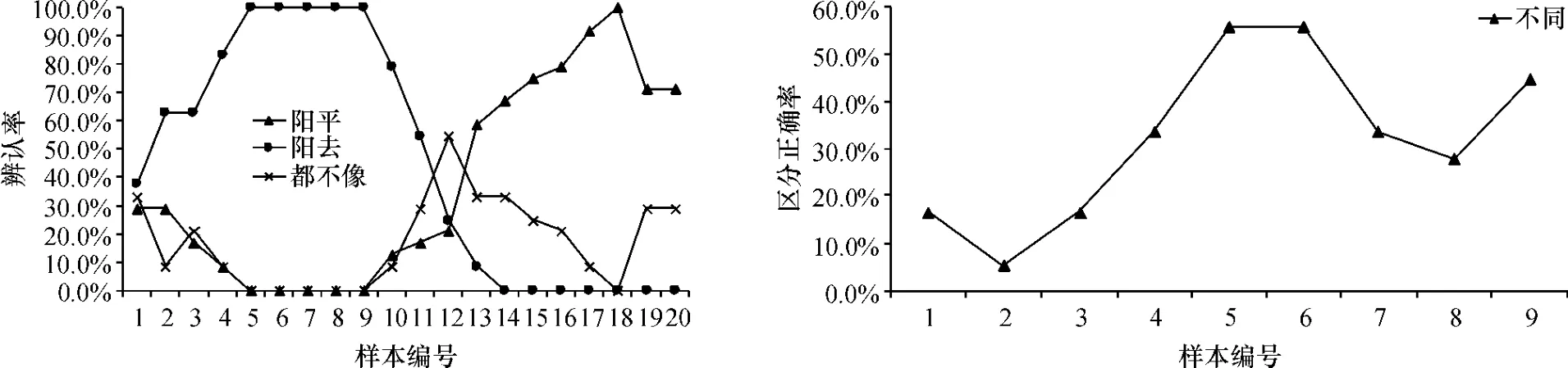

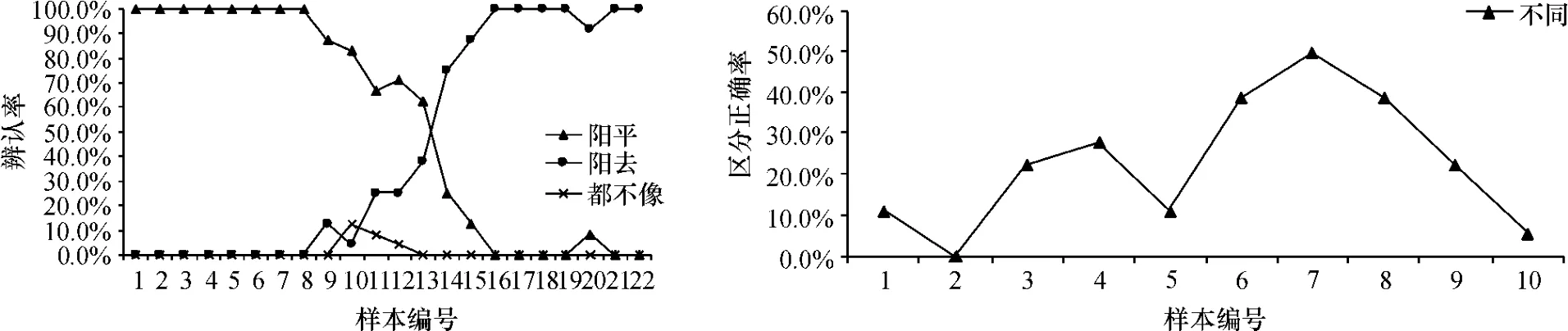

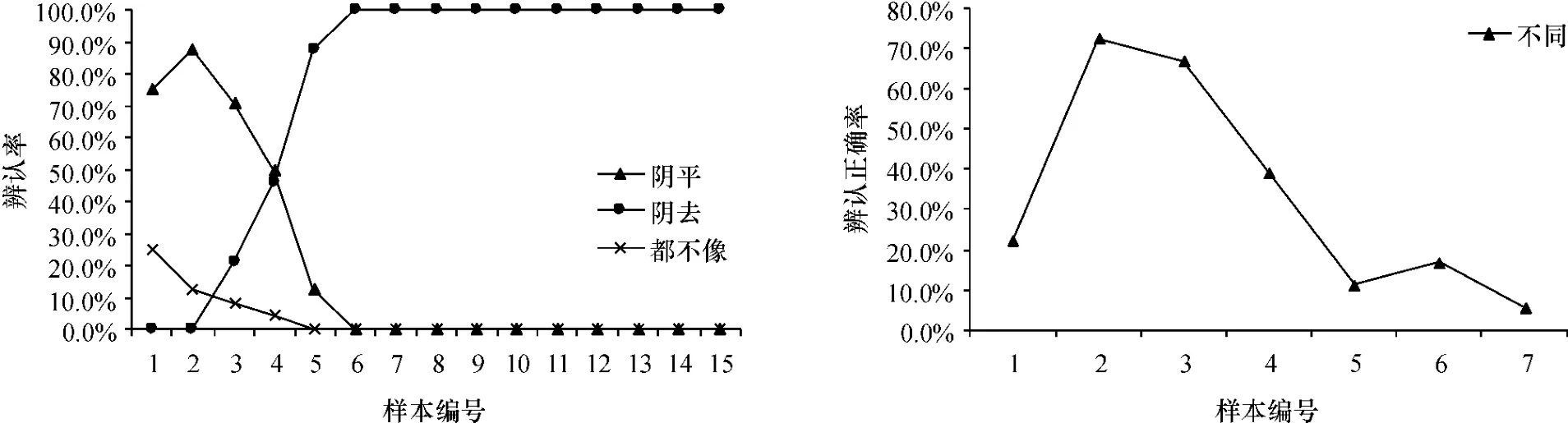

图8、9是两组实验的辨认测试和区分测试结果,详细讨论见[二(二)3]。

图8 阳平和阳去拐前段时长感知结果(调头、拐点12St,调尾15St,调长400ms)

图9 阳平和阳去拐前段时长感知结果(调头12St,调尾17St,调长400ms)

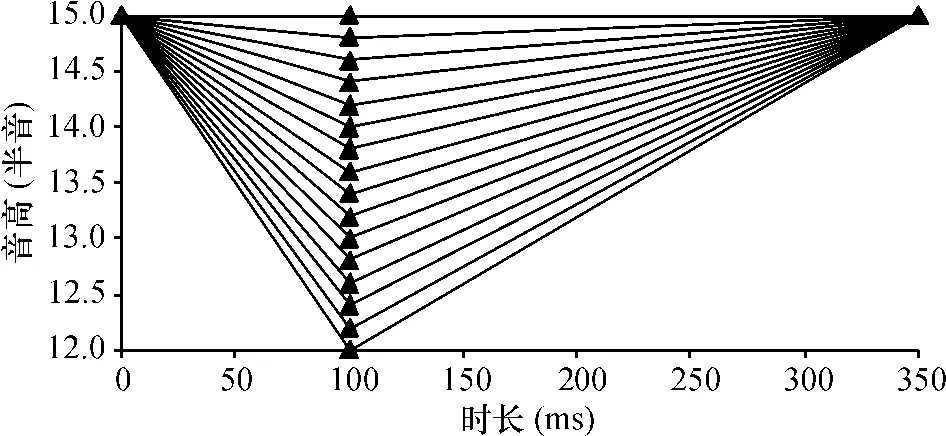

(2)调型为凹升调时

①实验设计和刺激声合成方法

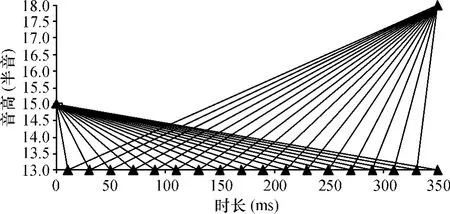

本节考察当声调调型为凹升调时,阳平和阳去在拐前段时长上的感知特点。合成刺激声样本时,先固定刺激声调长为350ms,后根据拐后段音高增幅不同,将刺激声样本分成2组。第1组刺激声样本的调头、拐点、调尾音高分别固定为15St、13St、18St;第2组刺激声调头、拐点音高比第1组下移2St,调尾音高下移1St。拐前段时长通过改变拐点位置实现,各组刺激声样本的拐点位置从10ms处开始,以20ms为步进单位向调尾靠拢。图10是第1组刺激声合成示意图。

图10 阳平和阳去拐前段时长感知刺激声合成示意图

图11、12是上述两组实验的辨认测试结果及区分测试结果,详细讨论见[二(二)3]。

图11 阳平和阳去拐前段时长感知结果(调头15St,拐点13St,调尾18St)

图12 阳平和阳去拐前段时长感知结果(调头13St,拐点11St,调尾17St)

3.讨论

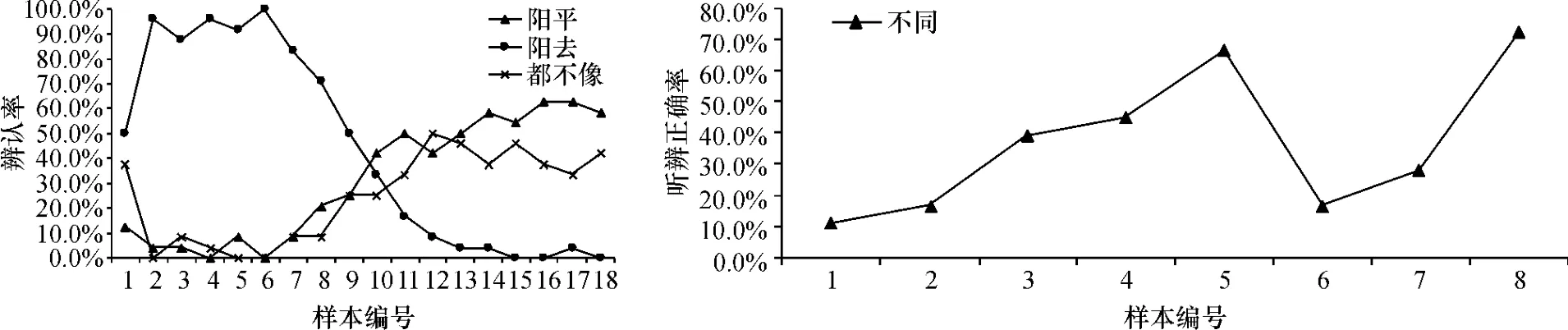

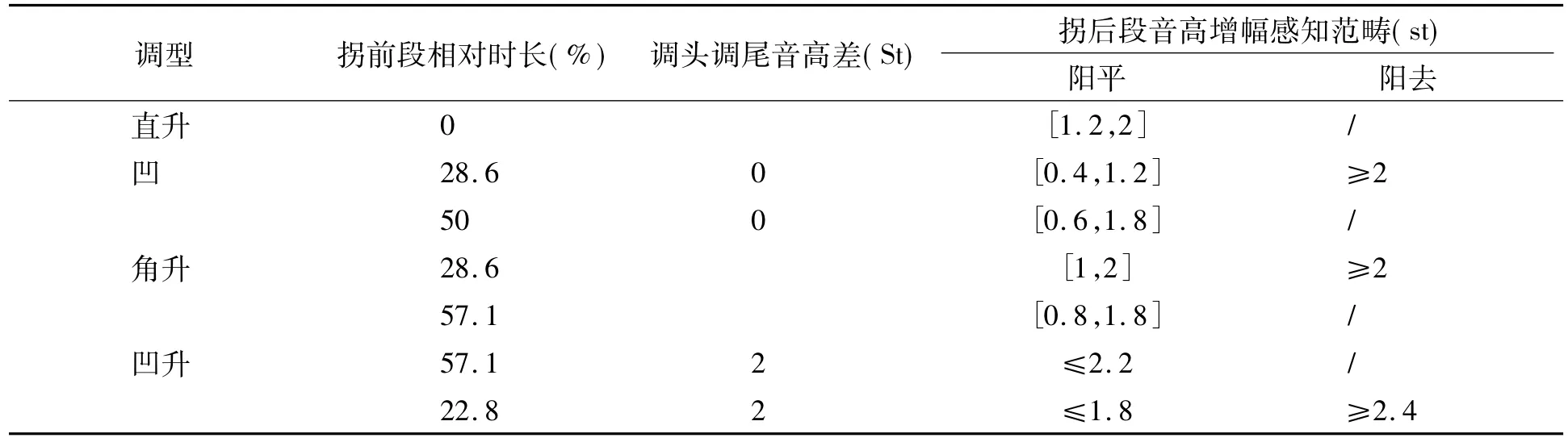

表3是对上述两节实验结果的总结,表中画“/”部分表示此感知条件下,拐前段时长不起辨调作用。

从表3的比较结果可见,阳去调不是直升调,只能是角升调或凹升调,其拐前段绝对时长的感知临界值下限在30ms~90ms之间,拐前段相对时长的感知临界值下限在8.6%~25.7%之间;阳去调的感知临界值上限在42%~50%之间;阳平调的感知临界值下限在60%~77%之间;阳平调拐后段时长的感知临界值下限以绝对时长为常量,其值在50ms左右,也就是说,阳平调在感知上不是平调,而是角升调。

表3反映出拐后段音高增幅对拐前段时长感知临界值的影响:当拐后段音高增幅在3~5St内变化时,无论调长和调型如何变化,阳去和阳平在拐前段时长上的感知临界值不变;当拐后段音高增幅大于5St时,阳平调在拐前段时长上的感知类型变得越来越接近连续感知,无论拐前段时长怎样增加,样本也难以被辨认为阳平调。

表3 杭州方言阳平、阳去调拐前段时长感知边界

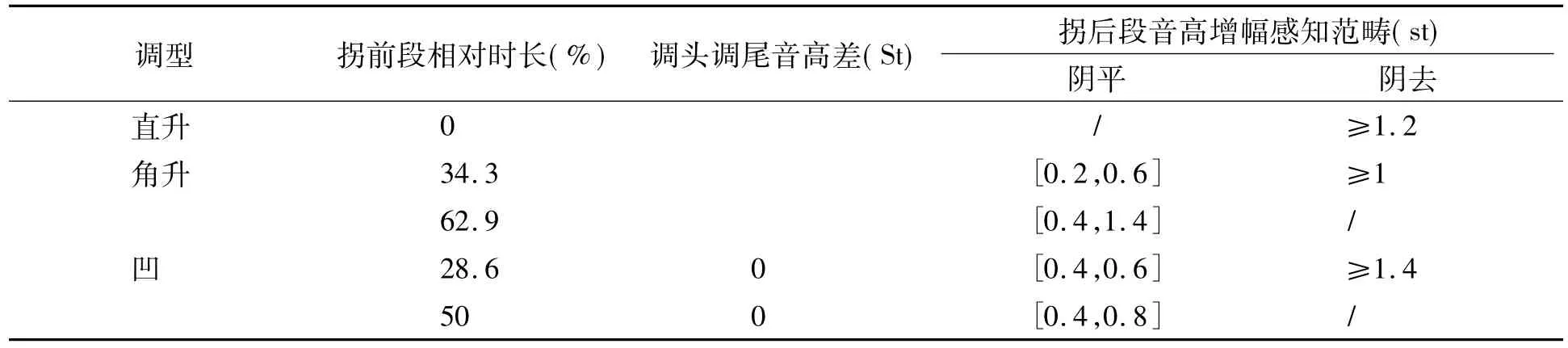

(三)拐后段音高增幅对升调感知的作用

高云峰(2004)的实验结果证明,直升调的感知以音高增幅为常量。考虑到杭州方言的4个升调在调型上存在多种变体,本文考察拐后段音高增幅对升调感知的作用时,不囿于直升调,还包括凹升调和角升调。

1.调型为凹升时

(1)阳平和阳去调的感知实验

①实验设计和刺激声合成方法

合成刺激声时固定调长为350ms,根据调头至调尾音高增幅不同可将刺激声分成两组:第1组刺激声调头、调尾音高相同,都为15St,并根据拐前段时长不同将第1组刺激声分成两组,1A组(28.6%),1B组(50%);第2组刺激声调头至调尾音高增幅为2St,并根据调头音高不同分成2组,2A组调头音高为12St,2B组为14St,2A和2B组刺激声的拐前段时长都为23%。1A组刺激声拐点音高从15St开始以0.2St为步长下降到12St,合成16个样本,1B组拐点位置音高从14.8St开始,以0.2St为步长下降到12St,合成15个样本。2A组拐点位置音高从14St开始,以0.2St为步长下降到9.8St,合成1组22个样本;2B组拐点音高从16St开始,以0.2St为步长下降到11.8St,合成1组22个样本。

图13是1A组刺激声合成示意图,为节省篇幅,其余3组刺激声示意图此处省略。

图13 阳平、阳去拐点位置音高感知刺激声合成示意图(调头、调尾15St,拐前段时长28.6%)

②实验结果和讨论

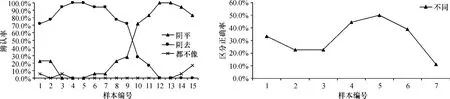

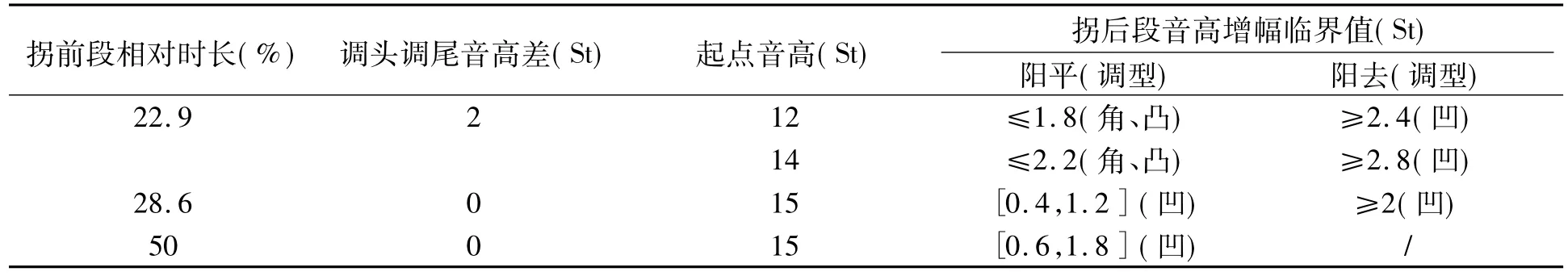

图14~17是上述4组实验的辨认测试和区分测试结果。

图14 阳平和阳去拐点位置音高感知结果(调头15St,调尾15St,拐前段时长28.6%)

图15 阳平和阳去拐点位置音高感知结果(调头15St,调尾15St,拐前段时长50%)

图16 阳平和阳去拐点位置音高感知结果(调头12St,调尾14St,拐前段时长22.9%)

图17 阳平和阳去拐点位置音高感知结果(调头14St,调尾16St,拐前段时长22.9%)

表4是对上述4组实验结果的对比,表中画“/”的部分表示此感知条件下,“拐点位置音高”对该调类不起辨调作用。

表4 阳平、阳去拐点位置音高感知结果对比

从表4不难看出,拐点位置音高对阳平和阳去的感知起辨调作用,其感知临界值以拐后段音高增幅为常量,此结论和高云峰的结论一致,且本文的实验结果使高文关于音高增幅感知临界值是常量的结论扩展到曲折调。

另外,从感知结果看,当拐前段时长大于50%时,无论拐后段音高增幅怎样变化,也不能使刺激声被感知为阳去调。

(2)阴平和阴去调的感知实验

①实验设计和刺激声合成方法

上节的实验结果已经证明,拐点位置音高的感知临界值以“拐后段音高增幅”为常量,因此本节实验以拐后段音高增幅作为拐点位置音高变化的计量单位。

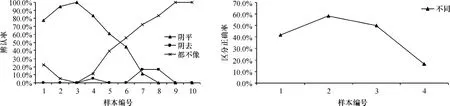

合成刺激声样本时,固定调长为350ms,并根据拐前段时长不同将刺激声分成2组,A组(28.6%),B组(50%)。各组刺激声调头和调尾音高都设置为18St。A组刺激声拐点位置音高从18St开始,以0.2St为步长下降到16St,合成11个刺激声,B组刺激声的拐点位置音高从17.8St开始,以0.2St为步长下降到16St,合成10个刺激声。图18是A组刺激声合成示意图。

图18 阴平和阴去拐后段音高增幅感知刺激声合成示意图(拐前段时长28.6%)

图19、20是上述2组实验的辨认测试和区分测试的结果。

图19 阴平和阴去拐后段音高增幅感知结果(拐前段时长28.6%)

图20 阴平和阴去拐后段音高增幅感知结果(拐前段时长50%)

从图19可见,当拐前段时长为28.6%时,阴平和阴去在拐后段音高增幅上的感知是范畴感知,阴平调拐后段音高增幅的感知范畴在0.4~0.6St之间;阴去调的感知范畴在第8个样本之后,即阴去调拐后段音高增幅的感知范畴大于1.4St。

从图20可见,当拐前段时长为50%时,拐后段音高增幅对阴去调的感知不起辨调作用。但是,在此条件下,阴平调在拐后段音高增幅上的感知仍为范畴感知,其拐后段音高增幅的感知范畴在0.4~0.8St之间。

(3)讨论

根据上两节的实验结果,我们发现:

①在感知上,阴平和阳平不是平调。当声调曲线完全是为平的时候,会造成母语者对阴平和阳平的辨认困难。对比阴平和阳平的感知结果,阴平在感知上更接近平调。

②在感知上,阴平和阴去、阳平和阳去也可以是凹调。即使调头、调尾音高一致,仅通过改变拐后段音高增幅,也可以使刺激声被感知为阴平或阴去、阳平或阳去。

③调层变化对拐后段音高增幅的感知临界值影响不大。

④拐前段时长对拐后段音高增幅的辨调作用有影响:当拐前段时长在阴去或阳去调的感知范围内时,拐后段音高增幅对阴平和阴去、阳平和阳去的感知起辨调作用;当拐前段时长超出阴去或阳去调的感知范畴时,拐后段音高增幅只对阴平或阳平的感知起辨调作用,对阴去或阳去的感知不起辨调作用。

2.调型为直升或角升时

本节实验考察声调曲线调型为直升或角升时,调尾音高变化对升调感知的作用。上节所述实验结果已经证明:对升调的感知,拐后段音高增幅的感知临界值是一个常量,因此,本实验将以拐后段音高增幅作为调尾音高变化的计量单位。

(1)阴平和阴去调的感知实验

①实验设计和刺激声合成方法

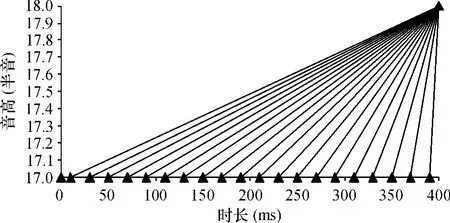

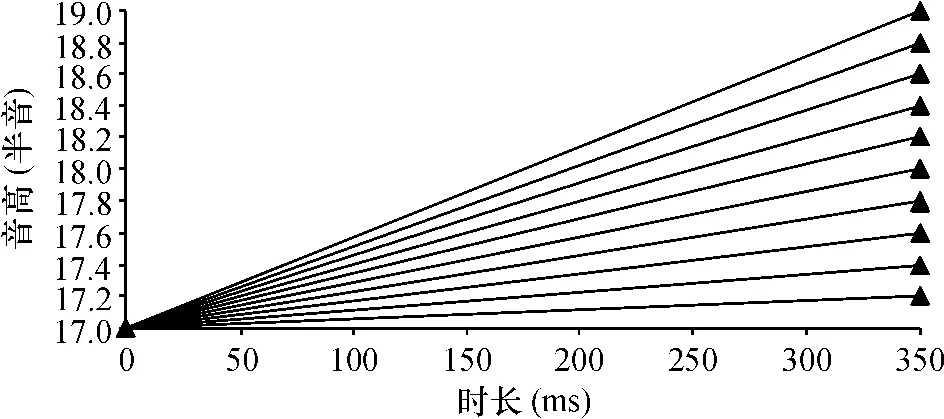

合成刺激声样本时先设置调长为350ms,然后根据拐前段时长不同将刺激声分成3组:拐前段时长分别为0%(A组),34.3%(B组),62.9%(C组)。合成A组刺激声时,固定起点音高为17St,调尾音高从17.2St开始,以0.2St为单位抬高至19St,合成1组10个刺激声样本。合成B、C组刺激声时,固定起点音高和拐点音高为18St,调尾音高从18.2St开始,抬高至21St,各合成1组15个刺激声样本。图21是A组刺激声合成示意图。

图21 阴平和阴去拐后段音高增幅感知刺激声合成示意图(起点17St,拐前段时长0%)

②实验结果和讨论

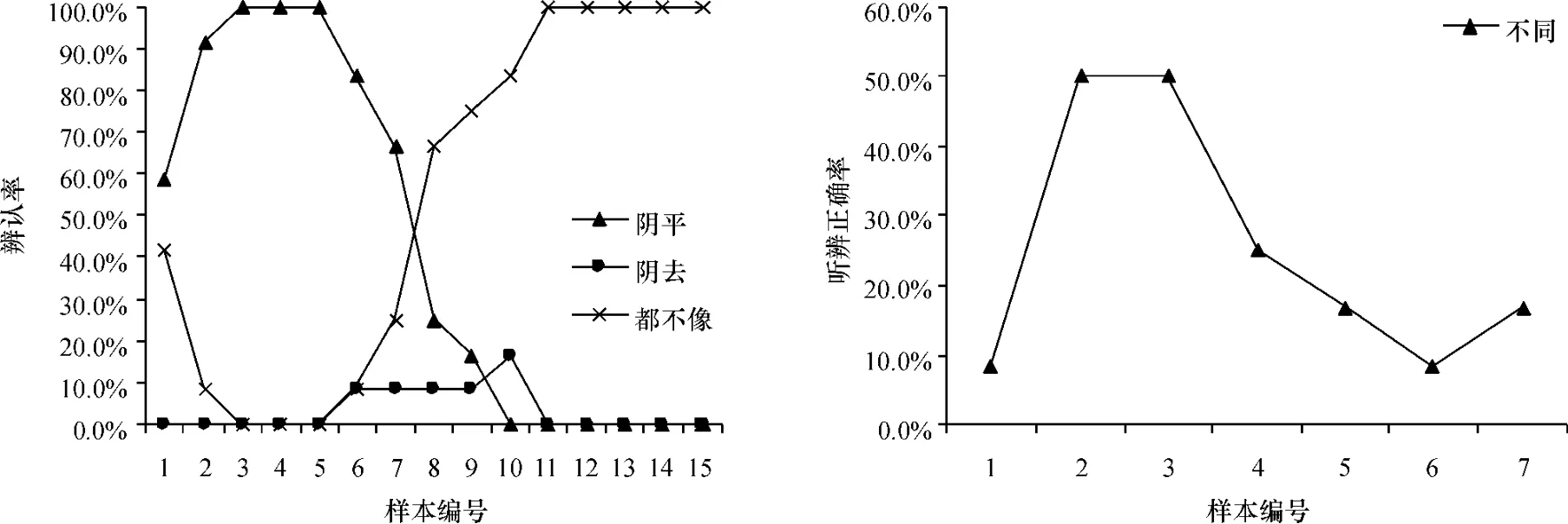

图22~24是上述3组实验的辨认测试和区分测试结果。

图22 阴平和阴去拐后段音高增幅感知结果(起点音高17St,拐前段时长0%)

图23 阴平和阴去拐后段音高增幅感知结果(起点音高18St,拐前段时长34.3%)

图24 阴平和阴去拐后段音高增幅感知结果(起点音高18St,拐前段时长62.9%)

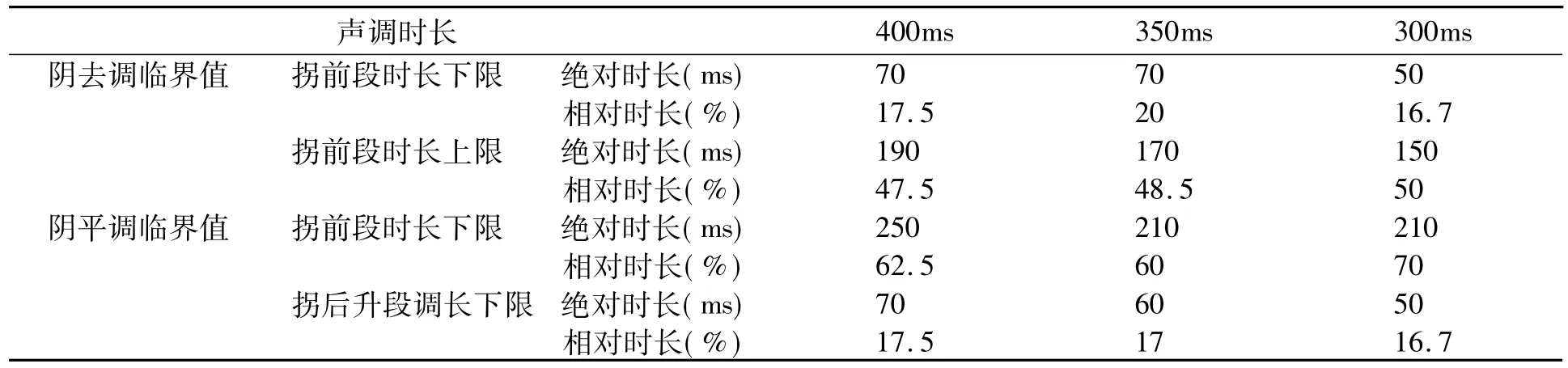

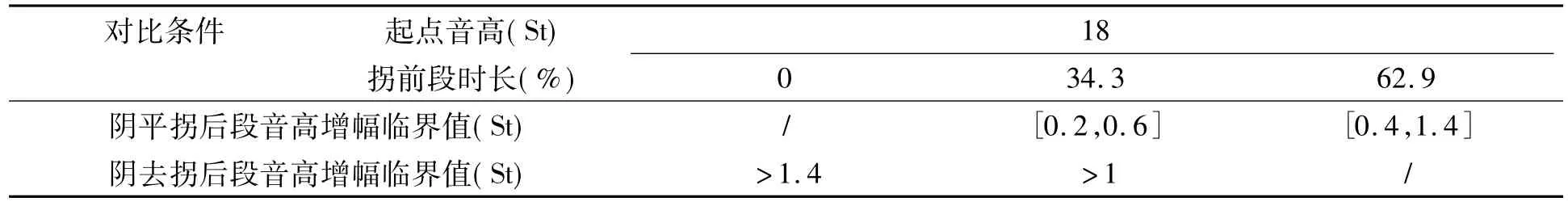

表5是对上述实验结果的总结。

表5 杭州方言升调(阴平、阴去)拐后段音高增幅感知结果对比

从表5可见,拐前段时长对拐后段音高增幅的辨调作用有影响:当拐前段时长为0,即声调调型为直升时,拐后段音高增幅只对阴去调的感知起辨调作用;当拐前段时长在阴去调的感知范畴内时,拐后段音高增幅对阴平和阴去的感知起辨调作用;当拐前段时长超出阴去调的感知范畴时,拐后段音高增幅只对阴平调的感知起辨调作用。

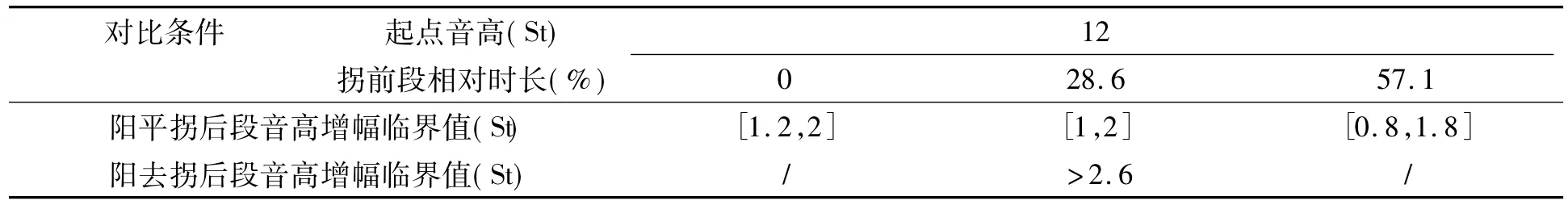

(2)阳平和阳去调的感知实验①实验设计和刺激声合成方法

合成刺激声时,先固定调长为350ms,调头音高为12St,并根据拐前段时长不同,将刺激声样本分成 3组,A组(0%),B组(28.6%),C组(57.1%)。各组调尾音高从12.2St开始以0.2St为步长抬高,A组抬高至17St,B组抬高至16St,C组抬高至18St。

图25是1A组刺激声合成示意图。

②实验结果和讨论

图25 阳平、阳去拐后段音高增幅感知刺激声合成示意图(起点12St,拐前段时长0%)

图26~28是实验结果。

图26 阳平和阳去拐后段音高增幅感知结果(起点、拐点音高12St,拐前段时长0%)

图27 阳平和阳去拐后段音高增幅感结果(起点、拐点音高12St,拐前段时长28.6%)

图28 阳平和阳去拐后段音高增幅感知结果(起点、拐点音高12St,拐前段时长57.1%)

表6是对上述实验结果的总结。表格中画“/”的部分表示在此条件下,“拐后段音高增幅”对该调类的感知不起辨调作用。

表6 阳平和阳去“拐后段音高增幅”感知范畴对比

从表6可见,拐前段时长对拐后段音高增幅的辨调作用有影响:当拐前段时长为0,即声调调型为直升调时,拐后段音高增幅只对阳平调的感知起辨调作用;当拐前段时长在阳去调的感知范畴内时,拐后段音高增幅对阳平和阳去的感知都起辨调作用;当拐前段时长在阳平调的感知范畴内时,拐后段音高增幅只对阳平调的感知起辨调作用。

3.讨论

为便于讨论,本节对[二(三)1]和[二(三)2]的实验结果进行比较,比较结果见表7、8。本文据此有以下发现:

(1)拐前段时长所在域,对拐后段音高增幅的辨调作用有影响。

当拐前段时长为0时,阴去和阳平在感知上可以是直升调,用五度值可分别记为35和23。

当0<拐前段时长<50%时,且声调调型为凹调时,拐后段音高增幅对阴平和阴去、阳平和阳去的感知起辨调作用,其中阴平用五度值可记为434,阴去可记为424,阳平可记为323,阳去可记为313。

当0<拐前段时长<50%时,且声调调型为角升时,拐后段音高增幅对阴平和阴去、阳平和阳去的感知起辨调作用,其中阴平用五度值可记为334,阴去可记为335,阳平可记为223,阳去可记为224。

当拐前段时长>50%时,拐后段音高增幅只对阴平和阳平的感知起辨调作用,用五度值阴平可记为334,阳平可记为223、213。

(2)拐后段音高增幅所在域对拐前段时长的辨调作用亦有影响。

当拐后段音高增幅分别在1~1.2St及2~5St之间时,拐前段时长分别对阴平和阴去及阳平和阳去的感知起决定性辨调作用,且此时杭州方言的这4个升调在感知上都不能是直升调。阴平、阴去以及阳平、阳去在感知上的不同表现在拐前段时长的长短不同上,拐前段时长的这种差别较难用五度值表示,如果要勉强表示,阴去和阴平只能分别记成:334/3334、324/3224,阳去和阳平大概只能分别记成: 223/2223、213/2113、224/2224。

表7 杭州方言阴平和阴去拐后段音高增幅感知范畴比较

表8 杭州方言阳平和阳去拐后段音高增幅感知范畴比较

三、余 论

本文从调层、拐后段音高增幅、拐前段时长等角度对杭州方言的4个升调进行了感知实验,发现杭州方言的升调在拐前段时长及拐后段音高增幅上存在范畴感知。

金健、施其生(2010)对谷饶方言的降调进行了感知研究,发现拐点段时长对降调的感知起辨调作用①金健、施其生:《汕头谷饶方言多个降调的声学分析和感知研究》,《中国语文》2010年第6期。,本文对杭州方言的感知研究结果,将拐前段时长对声调感知的作用扩展到升调。根据杭州方言和谷饶方言的研究结果,我们认为有必要将拐前段时长作为各种调型都可能出现的区别性特征进行研究。

杭州方言升调无论在声学表现还是感知上都表现出比谷饶方言的降调更加复杂的特点,除了拐前段时长外,拐后段音高增幅亦对感知起作用,对杭州方言的升调描写,五度值只能记其大概,有些处理结果只能是非常粗糙的。也正是由于这个原因,各家对杭州方言升调的处理结果各异,差别较大。五度值如何改进,希望本文的研究能引起有关专家注意。

【责任编辑:张慕华;责任校对:张慕华,李青果】

H172.4

A

1000_9639(2015)01_0070_13

2014—03—15

教育部人文社会科学研究青年项目“汉语方言声调的感知研究”(12YJC740040);中山大学青年教师培育项目“声调描写与标调法的研究”(12WKPY29)

金 健,中山大学中文系讲师(广州510275)。