以任务与实践为导向的英文小说教学设计探索

——以《鲁滨逊漂流记》为例

刘 芬, 马冬玲

(武汉长江工商学院 a. 经济与商务外语学院;b. 国际教育学院,湖北 武汉 430065)

以任务与实践为导向的英文小说教学设计探索

——以《鲁滨逊漂流记》为例

刘 芬a, 马冬玲b

(武汉长江工商学院 a. 经济与商务外语学院;b. 国际教育学院,湖北 武汉 430065)

根据美国课程教学设计专家Merrill的教学共同基本原则和有效教学过程理论及洛克的经验主义实践论,对18世纪英国教育成长小说《鲁滨逊漂流记》进行以任务(T)和实践(P)为导向的循环滚动式小说教学设计研究,激发学习者阅读经典英文小说的兴趣,促进学生英语语言能力的提高和认知能力的发展,培养学生在完成具体实践任务中的理性思考能力和生活实践能力。

《鲁滨逊漂流记》;英文小说;教学设计

高校英语专业“英国文学”课程中长篇小说部分的内容怎样设定教学目标,怎样处理教材和教学目标之间的关系,怎样根据教材、文学理论、教学理论、课程标准、学生的实际情况和有限的课时制订和实现教学目标是极其值得研究的话题。遗憾的是,目前国内对英文小说教学法的研究寥寥可数,用《国家哲学社会科学数据库》检索“小说教学”相关研究,仅能检索到相关论文26篇,其中涉及英美文学小说教学[1-2]的仅有2篇,其他的主要是中学语文教学中的小说教学研究[3-4]。

18世纪英国教育成长类小说的杰出代表《鲁滨逊漂流记》描写了一个现实中的普通人在绝境中通过不断思考和认识新环境学习和成长的故事。因遭遇暴风雨而漂流到海岛上的鲁滨逊,用了十几年的时间,学习文明社会中早已不用学习的最基本的生存技能。身处绝境的主人公经常犯各种错误,但他的错误往往是产生新的理解和认识的契机。通过不断的实验和调整,鲁滨逊总能在错误的基础上获得有用的新知识。阅读和学习《鲁滨逊漂流记》这样的英文小说,对促进英语专业学生英语能力的提高、认知能力的发展和培养学生在困难面前凭借自己的理性思考和积极行动改变环境的生活实践能力,无疑极具现实意义。

1 Merrill的教学共同基本原则和洛克的经验主义实践论

Merrill[5]认为,不论是根据行为主义或认知心理学的基础与假设采用的客观主义的教学方法,还是根据建构主义的学习理论而进行的教学,都遵循着一些共同基本原则:1) 当学习者参与解决真实世界的问题时,学习将得到促进;2) 当已有的知识被激活成为理解新知识的基础时,学习将得到促进;3) 当把新知识演示给学习者观察时,学习将得到促进;4) 当学习者应用新知识时,学习将得到促进;5) 当新知识被整合进学习者的世界时,学习将得到促进。

与这些基本原则相关的教学循环包括4个阶段:激活(我从哪里开始?)、演示(不要只告诉我,展示给我看!)、应用(让我做!)和整合(看我的!),对各种问题和整体任务的有效教学都包括这4种活动的重复。

因此,Merrill特意提醒教学者在教学中需要思考几个问题:1) 教学是否提供了某些方法以促进学生将新知识或技能整合(迁移)到自己的日常生活中去?2) 教学是否给学习者提供了公开展示其新知识或技能的机会?3) 教学是否给学习者提供了反思、讨论新知识或技能以及为新知识和技能做辩解的机会?4) 教学是否给学习者提供机会去创造、发明和探究新的个人化的利用新知识或技能的方式?

约翰·洛克(John Locke)是17世纪欧洲重要的思想家,他的教育理论在教育史上占有重要地位。他在《教育漫话》[6]中阐明,教育的目的是使青年人在各自的职业上成为有用、能干、有德行的人才。洛克的教育理念强调心灵成长中经验的作用,认为这是教育的力量所在。因而,经验先于理解,没有社会实践和各种生活经历,青年不可能理解知识。

洛克的教育观直接反映在英国18世纪的小说中。英国现代小说之父丹尼尔·笛福(Daniel Defoe)强调作品对读者的教育意义,希望自己的作品既像洛克的《教育漫谈》那样,可以如教师一样给读者上德行课,启发、训诫读者,又要有趣和富于娱乐性。《鲁滨逊漂流记》解决了形式与内容之间的矛盾,用第一人称的手法,消解了新古典主义时期传统教育小说中教育者居高临下的训诫姿态[7],而且大胆地将严肃的教育启蒙叙事与清教精神历程的传记体结合在一起,还引入了洛克独立、自主的自由观念,以故事中人物自述与叙述者评述相结合的方式,使鲁滨逊荒岛生存的故事既具有历史的真实性又有故事的虚构性,趣味横生,引人入胜。

笛福对鲁滨逊精神历程的叙述,采用的是洛克式的经验主义认识论的方式。鲁滨逊从直接感性经验入手,经过实验和观察,再进行逻辑反思,最终抽象上升为固定的理念。在这个与世隔绝的小岛上,鲁滨逊的精神成长被最大限度地个体化、日常化了,在以时间为线索的个体化和日常化的叙事中,教育成长小说最终将作为个体的主人翁建构成既成长又变化并实现个体的生存意义的自我主体[8]。

2 《鲁滨逊漂流记》教学设计

文秋芳[9]提出POA外语教学模式,并指出,成年的学习者喜欢目标驱动或问题驱动型的学习,希望知道学习任务的潜在用途,希望学习能产生看得见或可以检测的学习结果。这与Merrill的教学共同基本原则和有效教学过程理论及洛克的经验主义实践论一样都强调了教学过程中的问题驱动或任务驱动因素,强调学习者在实践中进行学习,强调知识的现实生活使用性。

对于《鲁滨逊漂流记》,教师如何选择教学内容,并通过组织教学,使学生在有限的时间内将已有旧知识激活,学习新知识并利用新知识或新技能呢?本研究首先解决“教什么”——即教学内容的选择问题,然后解决“如何教”——即教学方法的选择问题。根据Merrill提出的有效教学理论,研究如何在《鲁滨逊漂流记》教学中进行激活、演示、应用和整合,以促进学生学习小说文本、认识日常生活实践内容、了解自我和提高自己解决现实生活问题的能力,从而实现学生认知能力和实践能力的自我构建。

2.1“教什么”?

根据Graves[10]的课程设计模式,课堂教学分7步走:1) 评估学生需求以便有针对性地教学;2) 确定课程目标和预期效果;3) 构思教学内容;4) 选择教材和设计活动;5) 组织教学内容和活动;6) 评估教学;7) 考察现有资源及其不足。在了解学生对英国文学课程的需求、确定课程目标和构思教学内容后,选择教材和设计活动就成为课堂教学的重要内容。目前国内高校较常见的教材编写基本上都遵循“三突出”(概述+作家+代表作品)的文学教材编写模式[11],但在作品选读内容上差异较大,吴伟仁的《英国文学史及选读2》[12]选读部分侧重从殖民主义视角对物质进行检视与反思;张伯香的《英美文学选读》[13]侧重于鲁滨逊孤岛生活实践部分中如何建造住所、储藏物资和外出打猎,具有一定的实践意义,但对现代生活的指导性不强;郭群英的《英国文学新编(上)》[14]侧重于作者生平、《鲁滨逊漂流记》以及笛福小说特点的介绍,省略了小说文本选读部分;《英美文学精华导读》中,编者毛龙忠[15]更多强调的是文学作品的文本阅读,文史知识部分则用中文简明扼要地进行了介绍,减轻了读者的阅读负担,而文本阅读部分,编者选取了原版小说第八章的几个章节(见表1)。相较于其他教材,该教材选取的内容与学生的生活实际更贴近,更具有生活指导性和实践性。因此,本研究选取《英美文学精华导读》为英语专业三年级学生的英国文学课程教材,并进行英文小说的教学研究。

在选取教材后,本研究进行具体教学内容研究。首先进行小说文本解读,从小说文本中挖掘出与学生生活实践相关的内容,以此提升学生思考与解决真实世界问题的能力。其次,对学生在生活实践能力上存在的问题和生活中的热点问题在班级QQ群进行摸底调查,确定教学中的实践任务内容,并进行一次野外生存体验设计。根据《鲁滨逊漂流记》第八章文本内容和美国著名电影《饥饿游戏》(the Hunger Games)片段,结合学生关注的热点问题,进行文本解读和阅读实践,组织课堂讨论,并指导学生进行课外任务实践设计。

表1 《鲁滨逊漂流记》(第八章)文本解读及教学实践设计

2.2“怎么教”?

对英语专业学生而言,文学作品的学习首先是语言的学习过程,其次是文学作品对学生的精神构建与实际生活能力构建过程。学生通过阅读小说中人物的故事和行动,在以生动逼真的故事内容为基础的阅读(content-based reading)中自然地完成语言输入过程,小说以故事人物解决矛盾和危机推动情节的发展,小说的教学也在一个个小故事的阅读和讨论中获得解决具体任务的语言能力和行动实践指南,因此,以小说情节为推动的任务(Task)和实践(Practice)循环滚动教学具有小说般的内在张力和连锁效应。

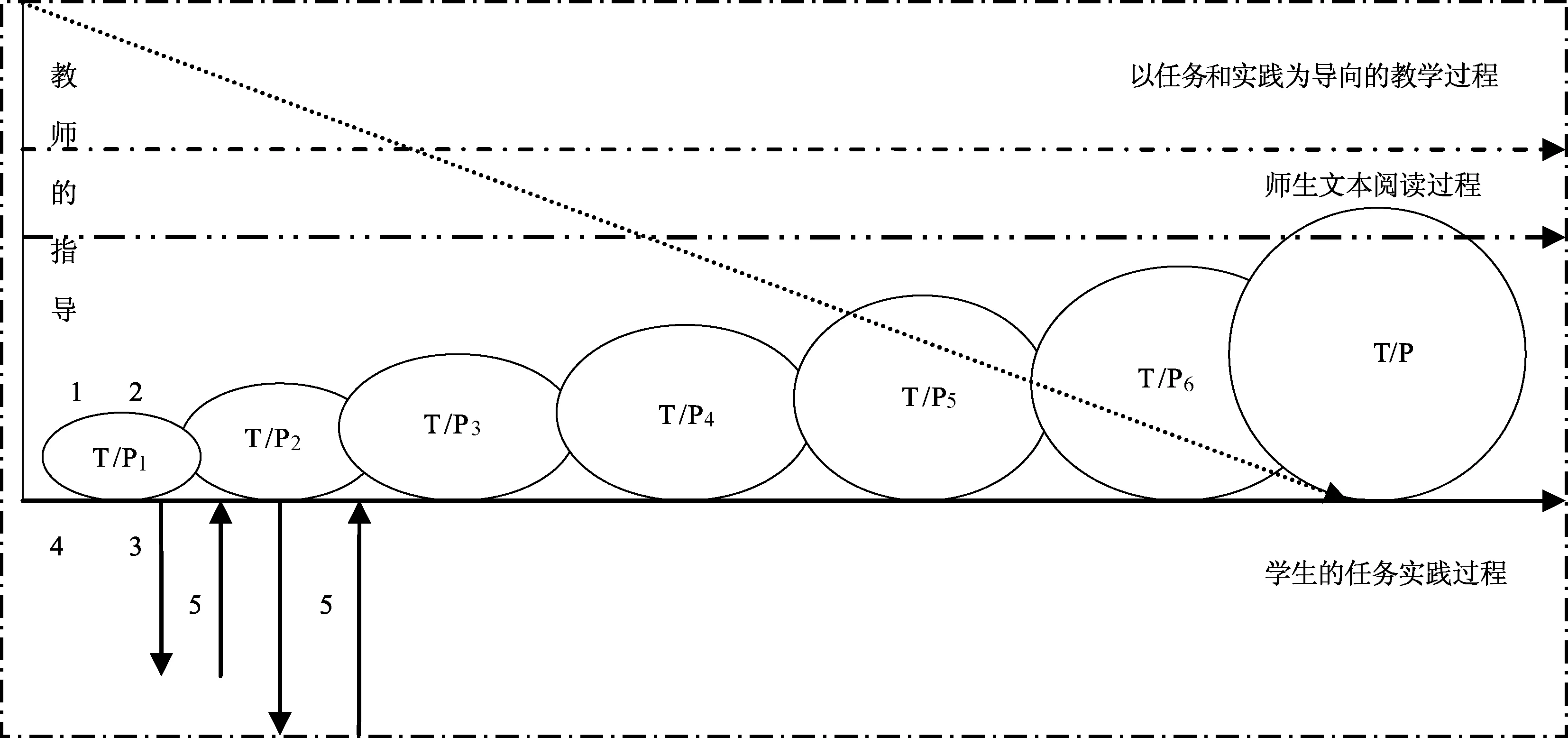

根据Merrill以任务为中心的教学策略,本研究设计了《鲁滨逊漂流记》的教学流程(见图1)。

注:1. 激活:提出问题(任务),激活已有知识;2. 演示:学习者观察文本知识;3. 应用:学习者在任务中应用新知识;4. 整合:将新知识与学习者生活实践整合;5. 新任务:新问题,激活相关已有知识。

图1以任务(T)和实践(P)为导向的循环滚动教学流程图

首先,教师如何解读文学作品,直接体现了教师的人生观、价值观和教育观,是教师组织教学的前提。对内涵极为丰富的经典文学作品进行解读是多元的,这就要求教师不仅要当好教师,还要是课程专家和教材专家,从内涵极其丰富的文学作品中,根据较为宏观的教学大纲所描述的教学目标和千差万别的学生状况选择教学内容,解读、重构和创生文学作品,将教学目标落实到具体语言能力培养和处理现实生活事物的能力培养上。因此,教师如何将文学作品的阅读欣赏与现实生活实践整合起来,搭建文本阅读、语言学习与实践应用能力的桥梁,是教学成败的关键。

其次,根据小说情节设计的文本阅读和文本解读过程,既具有个体任务和实践活动的内在张力,自成“激活—演示—应用—整合”的内在完整性,又为下一个具体任务提供了基础和推动力。在学生完成以实践任务为导向的学习过程中,每一个子任务都遵循“激活—演示—应用—整合”的过程,这些子任务的设计与完成以小说的情节发展和文本阅读为自然线索,循环滚动着向前推进。更为重要的是,在这个过程中,教师指导任务的工作量随着学生一个个子任务的完成而递减,学生则在这个过程中因为不断地被激活、示范,应用和整合能力逐渐提高。因此,在课堂教学中,教师更多时候是一个激活者和示范者,而不是执鞭者。

3 教学反思

本研究的最大成果之一是学生在课堂上能积极参与讨论,对现代生活中困扰人们生活的住房问题、微博微信和说说等行为以及如何面对生活中的困境等问题有了较深入的理解和反思。课后以小组为单位进行野外生存设计也充分发挥了学生们的创造力和想象力,他们模仿小说《鲁滨逊漂流记》中的语言进行写作,让自己的语言变得丰富而有趣,同时,他们对自己如何克服内心的恐惧和孤独的描述,为他们迎接未来的生活挑战进行了一次心理演习。他们虽然也有抱怨,抱怨工作量太大,但大多数学生认为通过这次设计,更深切地思考了生活中的许多现实问题,对未来的生活有积极的指导作用,也促进自己对问题进行更全面的思考,有效地将课堂教学延伸到了课外。

在教学过程中,学生基本上都能保持浓厚的兴趣,饶有兴致地进行了课堂上根据小说文本线索组织的有关“日历”——中国文化中的“计划赶不上变化”、“工具”——“工欲善其事必先利其器”、现代人择偶中“你有房有车吗”等问题的思考和讨论,极大地激发了学生参与教学实践的热情。

另外,本研究还将任教的4个班级按照上课的时间顺序,交叉设置实验组和控制组,将课后作业(任务实践)的布置顺序有意进行了调整,实验组在上课前布置课外作业任务,控制组在上课后才布置课外作业任务,对比分析课前布置作业与课后布置作业对学生上课注意力的影响和课后完成作业的效果发现,实验组学生明显优于控制组学生。

4 结束语

没有精心的教学设计,就没有精彩的教学生成。文学的教学设计依赖于教师的文本解读。文本解读是一种创造性劳动,它在具体文本具体分析这一法则下,给解读者的理解力、想象力、创造力留下了极大的发挥空间,显示出文学教学、文学阅读的独特魅力。但教学文本的解读,更是严肃、认真、艰苦的劳动过程,不仅关系到解读者的教学观念和方法问题,更涉及教学态度、境界问题和“心”的问题。

在进行教学文本解读之后,教师要研究教材、研究学生需求、研究教学方法和教学理念,设计与学生实际需要和社会生活实践相适应的实践活动和任务。

在以任务和实践为导向的循环滚动推进的课堂教学中,教师是一个生命的激活者。教师以教育者之心,激活作品、作者、学生的生命活力,从而激活课堂,最终激活教师自己作为教育者和研究者的生命。对学生而言,参与解决真实世界的问题并应用新知识,将新知识整合进自己的真实生活中,这样的学习才是积极、主动、有生命活力和有效果的学习。

[1] 王霞.认知叙事理论对英美小说文本教学的启示[J].黑龙江高教研究,2010(5):161-162.

[2] 刘宝岩.图式理论和意识流小说文本教学模式的构建[J]. 湖南社会科学,2008(5):225-228.

[3] 郝秀文,田新丽.关于小说阅读教学中多媒体运用的思考[J]. 内蒙古师范大学学报:教育科学版,2010(12):111-113.

[4] 田勇军.小说阅读教学模式初探[J]. 四川师范大学学报:社科版,1999(4):122-126.

[5] R·A·瑞泽 .教学设计和技术的趋势与问题[M]. 王为杰,译.上海:华东师范大学出版社,2008:244-247.

[6] 约翰·洛克.教育漫话[M]. 杨汉麟,译.北京:人民教育出版社,2006:67.

[7] 邹赞,欧光安. 重估英国文学中的道德哲学:刘意青教授访谈录[J].山东外语教学,2014(4): 3-7.

[8] 王炎.成长教育小说的日常时间性[J].外国文学评论,2005(1):74-77.

[9] 文秋芳. 中国成人二语学习者的POA模式[EB/OL].[2015-01-12].http://wenku.baidu.com/link?url=NHRo77qKSwOYIfnU_sDBNuZpkUxOYoGrGLDD6tUlKfeh-SZNy6nRsEbcjkgx6BEtLOAWV5MMde5f1bISIYuuHXBQd-50w1zWFHzAaHt_yuH3

[10] GRAVES K. Teachers as course developers[M].Cambridge: Cambridge University Press,1996:13.

[11] 聂珍钊.“外国文学教学改革与教材建设”学术研讨会综述[J].外国文学研究,2009(4):174-175.

[12] 吴伟仁.英国文学史及选读2[M].北京:外语教学与研究出版社,2013:148-160.

[13] 张伯香.英美文学选读[M].北京:外语教学与研究出版社,1999:97-105.

[14] 郭群英.英国文学新编(上)[M].北京:外语教学与研究出版社,2001:93-97.

[15] 龙毛忠.英美文学精华导读[M].上海:华东理工大学出版社,2010:18-22.

〔责任编辑:张 敏〕

Task&practiceorientedinstructionaldesignforEnglishnovels—TakingRobinsonCrusoeforexample

LIU Fena,MA Dong-lingb

(a.Economics & Business English College,Wuhan Technology and Business University,Wuhan 430065,China;b. International Education College,Wuhan Technology and Business University,Wuhan 430065,China)

Based on the famous American curriculum expert Merrill’s “basic principles of instruction” and “effective instructional design” and John Locke’s Empiricism on Practice Theory,this study designed a task & practice oriented teaching design for the famous Bildungsroman Robinson Crusoe in the 18th century,which has greatly motivated students’ curiosity,improved their language ability and cognitive development,and cultivated their thinking and practice ability in real life when finishing the designed tasks and practice.

Robinson Crusoe; English novels; instructional design; task & practice

2015-03-19

刘 芬(1972—),女,湖北鄂州人,副教授,硕士,主要从事英国文学、文化的教学研究;马冬玲(1978—),女,湖北钟祥人,讲师,主要从事英语教学研究。

H319.37

:B

:1008-8148(2015)03-0084-05