旋律与诗歌的交响

——论沃尔夫歌曲的创作

岳睿

旋律与诗歌的交响

——论沃尔夫歌曲的创作

岳睿

胡果·沃尔夫是后浪漫时期德奥音乐发展中,没有接受过多少学院音乐教育,却仅凭歌曲创作留名的作曲家。其艺术歌曲的创作是继舒伯特之后的德奥歌曲发展的另一个高峰。他将歌曲中的旋律和诗歌很巧妙地交织在一起,仿佛是一首首交响曲。本文结合笔者的演唱体会对沃尔夫的几首作品进行演唱分析。

沃尔夫 艺术歌曲 演唱分析

19世纪与20世纪之交奥地利作曲家胡果·沃尔夫(Hugo Filipp Jakob Wolf)。是继韦伯、舒伯特、舒曼、贝利尼及瓦格纳之后浪漫主义后期极有个性的作曲家之一。在沃尔夫的音乐学习道路上,除了其父亲的引导外,几乎都是靠自己大量浏览、研究之前音乐家的优秀作品,自学成才的音乐家。一生主要以谱写歌曲、教授钢琴和撰写音乐评论来养活自己。在其创作生涯中重要是对歌曲的创作,并且硕果累累。他写了六本歌集:黙里克诗歌53首;艾亨多尔夫诗歌20首;歌德诗歌51首;德译西班牙诗歌44首;德译意大利诗歌两集共46首;德译米开朗基罗诗歌3首①。

沃尔夫青年时候就喜爱并熟读德国诗歌、小说,还常常阅读英国、法国古典文学作家的作品。曾在维也纳为《沙龙报》撰写了三年的音乐评论。在他给友人艾莫·朗(Edmund lang)的信中,这样形容他的创作灵感。灵感,亲爱的朋友,真是可怕。我感觉到他们,我的双颊因为兴奋而燃烧,一如融化的钢铁。这种充满灵感的状况对我是一种甜蜜的折磨。并非纯粹的喜悦。②这反射出沃尔夫的文笔了得。同时也决定了在其歌曲的创作中充分体现了出他具有相当深厚的文学修养。

默里克诗歌集是沃尔夫青年时期就开始阅读的诗集,可能是受到舒曼所谱写的默里克歌曲的影响,也可能是由于好友高德施密特的推荐③,也许吸引他的还有黙里克诗集题材丰富,独具德国诗歌的韵味。沃尔夫所谱写的默里克诗歌集共有53首,大部分的歌曲已经被翻译成中文,被很多歌者演唱,并成为到声乐教学曲目。本文鉴以沃尔夫歌曲集(默里克诗歌)里的几首作品,结合演唱体会来诠释沃尔夫歌曲创作中,体现出的旋律与诗歌间的交响。

一、鬼湖幽灵(Die Geister am Mummelsee)

这首诗首次发表于1829年,之后默里克将其置于《画家若顿》一书中,是书中为娱乐嘉宾而演出的影子戏中的一景,此剧共十四景,此诗是第九景。默里克对这一景的背景描述是:月夜、山谷、幽灵湖,更远的山上有一个送殡队伍正走下山来,国王乌芒坐在近处一个小山坡上遥望,因此遇见了自己的死亡。在另一边的角落里有两个仙童,他们没有看见国王,但也看见送殡的队伍。这首诗是两个仙童的对话和自语,可以说是一首故事诗。诗人的灵感有一部分来自德国古老的传说:在德国宽广浓密的森林中,湖泊很多。月夜时,水神、妖怪出没其中,如果他们闻到有人在一旁偷看,就会把他拖入湖底,这就是为什么此诗结束时,小仙童要忙着逃命。全诗共六节,每节八行,对自然景观的描写及恐怖气氛的营造,生动无比。

音乐结构:沃尔夫以结构自由的贯穿式曲式来处理这首长诗,使其更宽广、音色变化更多、技巧更复杂的歌曲之一。钢琴伴奏占极重要的角色,因为每段的动机与节奏相差甚大。第一节诗为升c小调,伴奏以缓慢却又节奏感的小调和弦衬托鬼魂从山上缓慢下行的阴森感。在6、7小节(O nein!/哦,不是呀!)和(So sage,was mag es wohl sein?/那么告诉我,到底是什么?)沃尔夫突然作了突强和突弱,象征在一旁偷看的两个小仙童之间的对话和恐惧。

从第13小节起调性转升为 F 大调,钢琴开始以优美但极弱的颤音弹出,象征湖中的幽灵的脚不沾水在湖面滑行(谱例一)。但在第17小节,与前面第7、12小节相同的旋律动机又再度出现,而且结束在升 F 大调的属和弦上,暗示调性开始慢慢呈现不稳定状态(谱例二)。

谱例一(13-14小节)

谱例二(17小节)

我们无法明确判断第四小节的音乐的调性(18-23小节),但是钢琴伴奏却可以看出此段为什么调性不明的最大原因:因为整段都充满着半音的变化!连声乐部分也是如此。由于钢琴不断作上下爬升,而且每个小节都非常长,这里栩栩如生地描绘水妖从长长水的阶梯一路走入湖底的情景。在第21小节的(Horst du/你听见了吗?)的问句上,歌声突然作了一个大七度的爬升,好似大大的问号,在问话。

从第24小节开始,有进入升 F 大调,伴奏右手的音域变高,象征闪着绿光波动的湖水,全段以 ppp 弹出,音色特殊,音乐紧凑。(谱例三)。

谱例三(24小节)

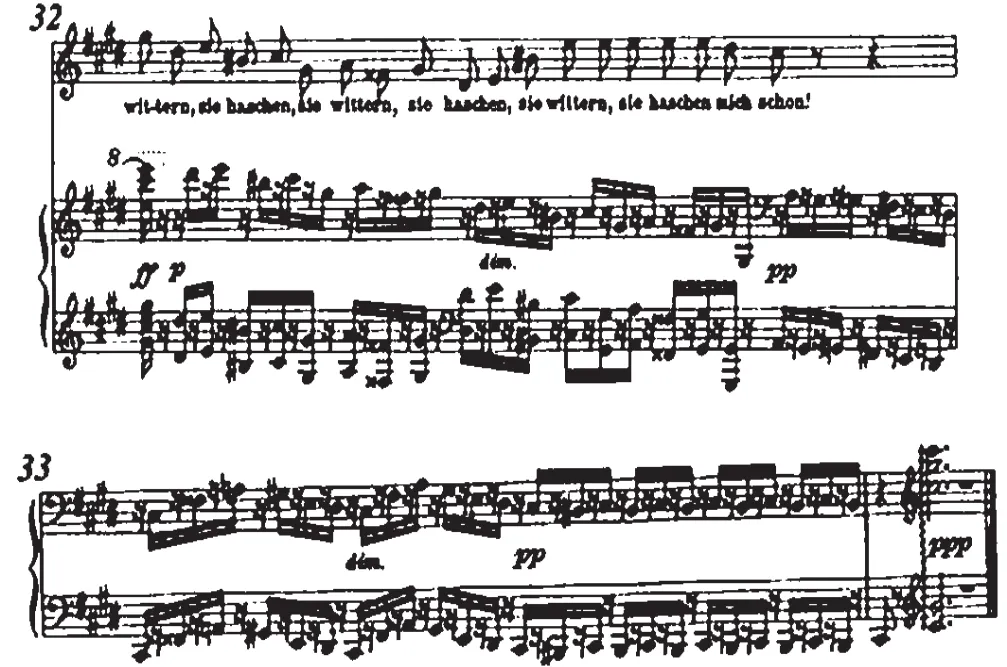

从第29小节开始,景色突变,水妖终于袭来,小仙童慌忙奔离现场,钢琴改以急促的断奏弹出而且左右手相互交叉出现,很有一追一赶的意味。从仙童惊叫 (sie kommen/他们来了) 的高潮段 (ff) 到最后声音渐渐沉寂,尤其是最后一句(Sie witterm,sie haschen mich schon!/他 们 已 经 闻 到 , 捉 到 我了!) 沃尔夫不断地重复歌词,动感十足,音乐越来越轻,但却有一种绝望感,似乎表示虽然小仙童想逃,但逃生的几率却很渺茫。(谱例四)

谱例四(32—34小节)

演唱诠释:这是一首叙事诗,所以歌者要尽量把故事说得生动,用面部表情、用音色,更重要的是用眼神。其次,歌者和伴奏都应该掌握此曲变化多端的节奏,因为每一次节奏的变化都有其特殊意义:送葬队伍的进行(1-14小节)、水神的漂浮(16-20小节)、湖水的反光波动(28-32小节)以及最后仙童逃命的急迫(34-38小节)。另外就是多次的[惊叹]的不同处理,务必使其突出,如:(O nein!)、(O weh!)、(Oschau)、(Nur still)等。最后一段速度非常快,歌词又复杂,更是只有靠勤练才能做到精确自然。沃尔夫所标注的表情和力度指示得非常细致,可做演唱诠释时的依据,当然歌者也必须发挥自己的想象力。此曲由于音域广,不太容易演唱,因此很少在音乐会上听到,其实它是一首颇为适合音域宽广的男中音和次女高音表现的歌曲。

二、寄语风神琴(An eine Aolsharfe)

诗的涵义:全诗共有长短不一,不押韵、格律自由的三节诗,文字美丽,有音乐感,作于1837年,正是默里克醉心于古诗形式的时期。在诗的开端,他还引用了一段古罗马诗人和瑞斯(Horace,65-8B.C)的一段拉丁文的碑文④。沃尔夫在他的歌曲集中,也印了这段碑文。在这段诗里,默里克所要形容的并非是风神琴本身,而是他的音乐所引起的短暂回忆和情怀。诗中第二节所提到的少年是诗人早逝的弟弟奥古斯特(August)。也可以说是诗人追悼其弟的诗篇。勃拉姆斯也曾将此诗谱曲。

音乐结构:沃尔夫以风神琴的乐音作为这首歌的主要音乐动机,非常优美神秘。此曲没有前奏,沃尔夫以说话的语气开始头一节诗,伴奏则以逐渐加紧的琶音衬托。在[Ihr kommet,Winde, fern herüber]之前是两小节的间奏,沃尔夫以大弧度的琶音来描绘风吹琴弦的声音,拍子也从4/4变成4/2,旋律因此变得宽广。三连音的运用恰当的凸显了某些字的含义,如:(frisch-grünendem)及(Wind hefti-ger),同时也因为拍子的移动,出现一种不规则的节奏,更加强诗句的戏剧性。(谱例一)。

谱例一(19-20小节)

第40-43小节为逐渐加强的间奏,引出最后一段(Aber auf einmal) 伴奏于第47小节突然出现的 sf 是那一阵风引起的琴弦震动(ein holder Schrei der Harfe)但是伴奏音量于49小节又急降为 P,后又逐渐增强为 sf(49小节),最后终于平静下来至 pp(51小节),此一小段伴奏如波浪般的大小声变化,必须细心诠释,才能将诗中气氛鲜活地表达出来(谱例二)。

谱例二(46-51小节)

最后一句(die volle Rose streut……)温柔、细腻、伤感(51-57小节)。沃尔夫从大调转入小调给人稍微不稳定的感觉,可是其实这种不稳定感却是一种伏笔,一种准备,沃尔夫再次重复被风吹琴弦的音乐动机,歌曲在最轻柔的琴声下(ppp-pppp)结束。

演唱诠释:这是一首较难诠释的歌曲,因为诗中的中心意向很含糊,歌者并没有一个真正的倾诉对象,而是一种内心感觉的探讨,但沃尔夫在强弱和拍子上的指示都非常肯定。在这首共有六十九小节的歌曲,除了偶尔出现几次 f以外,如第37、43、45小节。其他都是轻声到最轻声,歌者必须遵照沃尔夫的指示。作曲家唯一强调重复的句子是(Wie sü bedr ngt ihr dies Herz!)。(wie sü)重复四次之多,这在沃尔夫的作品中是少有的现象,歌者必须小心处理。这虽是一首追悼的歌,但因死者去世已久,所以哀思只像风一样轻轻吹过,甚至还带点甜蜜的回忆。

三、想想啊,我的灵魂(Denk’es,o Seele)

诗的涵义:作于1851-1852年间,首次发表在诗人1855年出 版 的 短 篇 《莫 扎 特 布 拉格之 旅》(Mozart auf der Reise nach Prag)一书中.这篇著作被公认为德国文学里文字最优美的短篇之一。此诗在全文结束时出现,暗示莫扎特早逝的命运。诗人像画家一样,把一幅幅景色细腻地描绘在我们眼前:绿色的小松树、盛开的玫瑰、阳光下发光的马蹄铁。这些眼前看来生气勃勃的景物,谁会想到,却和我们的死亡连在一起。诗的形式简单,谈的是死亡,却细致清淡。

音乐结构:本曲主要分为三大段。而且第一段(1-26小节)与第二段(27-41小节)在旋律动机上很相似,只是后者较为轻快、活泼。而第三段则配合诗句,转变为严肃、沉重的气氛。

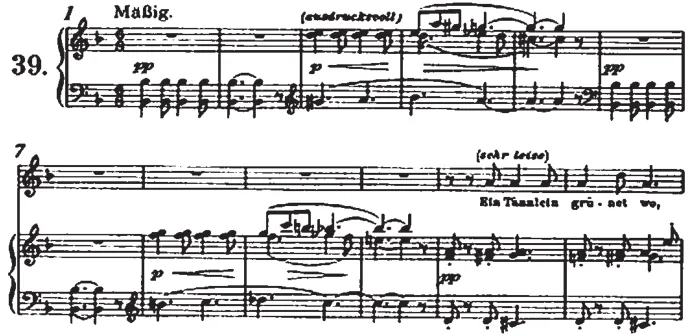

长达十小节的前奏已透漏出诗句所要表达的意境:左右手交换主题,仿佛以一问一答的方式向前推进。伴奏者要注意这里的效果,将悬疑的气氛掌握住(谱例一)。

谱例一(1-12小节)

本段从11-18小节的节奏都很固定。不过歌声的旋律比较不规则,有时沃尔夫甚至为了凸显某些字,如第16小节的(wer sagt)而切断了乐句。不过,从第19小节起,不论是歌声或是伴奏都出现戏剧性的转折:由大调转为小调,而且伴奏的节奏即使仍与前段类似,不过因为缺少了休止符,使得乐句全部连接起来,不再显得轻快。(谱例二)

谱例二(19-22小节)

从第27小节起进入第二段,一开始伴奏亦是以左右手问答的方式出现。另一个有趣的现象是,与第一段相比,伴奏必须要弹出更为轻快活泼的气氛;但歌者却反而要注意旋律连接的是否够好,因为字与字中间一个休止符也没有。因此,这两段看起来相似,但其中的差异仍然存在。

第三段(42小节起)较前两段相差很多。首先调性转为 d 小调,拍号的变化也暗示了沉重的气氛。从第47小节起,歌声只有不断地重复的 a 音,让我们即将结束的错觉,所以第51小节时我们期待的 d 音(主音)并未出现,反而出现了 d 小调的六级和弦,给人一种悬疑惑。一直到歌声的最后一个字的最后一个音节(54小节的 sehe),主音 d 都没有出现。最后第59小节主音 d 从终于出现,全曲才算真正的步入尾声(谱例三)。

谱例三

1、50-51小节(a音至 bb 和弦)

2、58-59小节(主音 d 出现)

演唱诠释:沃尔夫的音乐也像原诗一样清雅,没有厚重的和弦,也没有戏剧性的线条,歌者最大的挑战就是如何用音色把歌中的单纯的牧歌情怀和悲剧性的宿命论调之间的对比表现出来。

歌曲一开始,伴奏有十小节简单却很难掌握的前奏。应尽量营造一种神秘空虚的气氛牵引出歌者的问话:“谁知道……在那座花园绽放?”。此段虽是问话又是小调,但暗示并不明确,可悲可喜,歌者可用较为明朗的音色及较单纯的心情表现。但到“它们早已注定”这一句话时,歌者必须立即以较严肃的心情和较低沉的音色演唱。第二段前两个乐句也是快乐的,歌者和伴奏要表现的都是日光下小马奔跃的景色,到“有一天他们将和你的遗体同行”一句时,心情和音色再次转为严肃,此时伴奏从跳跃的6/8拍转为沉重的2/4拍,伴奏部分出现送殡曲的节奏。诗人在最后一句用了两次“也许,也许……”,歌者应遵照作曲家的特别指示在此时增加感情和张力。全句因为是同音重复,歌者唱时要稍向前推动,直到(Eisen los wird)才有些减慢,以强调这句话的重要性和其戏剧性效果。最后一句中的(blitzen)(闪耀)一字的效果,我们必须要把第一个音节唱短一点,所以升g之后的附点就当作休止符来用。八小节的后奏是给听众深思回味用的,伴奏和歌者,尤其是后者一定要保持精神和身体的张力直到最后。

四、水草根女妖(Nixe Binsefu)

诗的涵义:这是默里克1828-1837年所作的《船夫和谁要的神话》(Schiffer-und Nixen-Mrchen)四首长诗的第二首。其他三首分别 是:《七个 歌唱的 水 妖》(Vom Sieben-Nixen-Chor)、《两个 年轻的恋人》(Zwei Liebchen)、《魔力灯塔》(Der Zauberleuchttyrm)。在默里克的童话世界里,Nixen 并非是传说中的美人鱼,而是一种水底精灵,是水神(Wassermann)的女儿。她们长着绿色的头发,有时兴风作浪让恋人覆舟,有事以灯塔的幻象让船夫触礁,有时也会在月夜上岸歌唱舞蹈。在这首诗中,默里克巧妙地穿插了很多德国古老的传说,例如:人与精灵的交往、亚瑟王的银矛、侏儒铁匠等。

全诗共五节,行数和韵式都不规则。第一节诗告诉我们这是冬天,河流都已结冰,水妖在月夜出来在冰上舞蹈。第二节诗意指:由于河水结冰,水中的鱼儿就像在透明的彩色玻璃水箱中。“冰冷的斋戒”指的是冬天水草、小虫稀少,鱼儿只有挨饿。诗中,水妖对渔夫很严厉,对他的女儿却很友善,主要原因是她要嫁的是猎人,对鱼儿不造成威胁,因此在第三节诗的最后两行水妖突然改变的语气,并且答应送给渔夫的女儿各种不同的结婚礼物。这是一首颇能吸引人的故事诗。

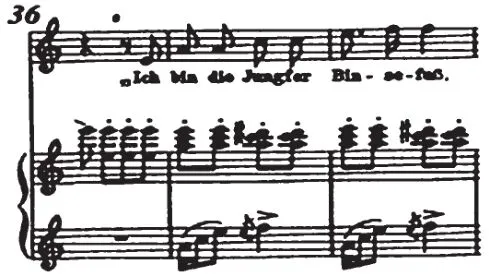

音乐结构:沃尔夫的音乐给人一种不真实的感觉,音域偏高,伴奏更是总在极高的音域盘旋,晶莹剔透,增加了诗词的吸引力。曲式为变化多段式(abcb1a1),第一段(1-32小节)和第五段(95-129小节)相似,皆为3/8拍,a 小调,强弱相同。七小节前奏以半音方式上行,左右手不断交替重复快速的十六分音符,充满韵律感。歌声在第8小节出现,伴奏的动机改为跳跃的八分和十六分音符(右手),左手则是五度和八度交替出现,舞曲的节奏更加鲜明。第一段的歌声旋律简单可爱。第二段的音乐节拍号改为2/4拍,因此伴奏也出现快速半音上行的三十二分音符(左手),更加轻盈,歌者于此段唱出水妖的旋律动机“Ich bin der Jungfer Binsefu?/我是水草根少女”,伴奏也以此动机为主(谱例一)。

谱例一(36-38小节)

第三段(67-72小节)调性从 a 小调转为 A 大调。旨在配合歌词:水妖以嘲笑的语气威胁渔人(Komm mir mit deinen Netzen!/你敢用网靠近我,看我不把他撕成碎片!),伴奏右手在高音域以半音音群密集地上行又下降,力度变化很大,突强不断地出现,描绘的是冬天的风声。(谱例二)

谱例二(61-67小节)

第四节歌词的音乐从72小节开始(72-98小节),在第73小街上,调性转为 F 大调,而且不再给人暧昧的调性感。在此水妖给以温柔肯定的语气告诉渔人她女儿即将获得的结婚礼物。从第82小节开始,调性偏向 D 大调(尤其从第90小节开始),也为回到a小调而慢慢做准备。

第五节诗的音乐(99-129小节)和第一节诗相似,但力度渐归平静,水妖告诉渔人日出将至,她必须远去,最后十一小节的节奏是快速的十六分音符半音阶,由于声音越来越小,音域越来越高,象征着水妖轻盈的脚步渐行渐远,最后消失不见,是极为传神的描写。

演唱诠释:在沃尔夫的众多歌曲中,这是比较简单的一首歌,但却充满喜剧效果,适合有表演能力的女性歌者。第一节诗的音乐可以说是全曲的导言,适合用轻巧、叙述的语气演唱。第二节诗是水妖的自我介绍“Ich bin die Jungfer Binsefu?”,音乐的节奏与和声色彩都发生了改变,歌者此时语气和态度都转为肯定。第三节诗节奏再变,语气更强,注意两个“Gelt!”都有重音记号,应该加强语气,其他如 Tropf,Kopf,Netzen,Zerfezen 等词,发音要有力,尤其是字头的子音,同时歌者和伴奏都要注意每小节第一拍的突强指示。从“Drun h?ng ich ihr......”到“von K?nig Artus her”,这几行诗的旋律是全曲最美的一段,歌者应尽量用温暖的音色,圆滑的线条来唱,此段较难发音的词有:Schilfen,Kr?nzlein, Hecht。末段,水妖向女孩告别,音乐是第一段的重复,歌者和伴奏都要营造在寒风里渐行渐远的感觉,此段最后两行结束的词都是双母音:heut及 schreit,后者更有四小节之长,歌者应注意双母音在歌唱时的发音,才能是歌声明亮、流畅。

五、春天(Im Frühling)

诗的涵义:作于1829年,和《春来了》同一时期,此时默里克和牧师的女儿路易莎相识、相恋。这是一首完全不受诗律、诗节限制的诗,诗韵也非常自由。原诗分三节,前两节各六行,第三节共十三行,除了爱的表达,也颇有田园风味:山坡、白云、小鸟、蜜蜂,《春来了》一诗中的兴奋激动,此时转为对爱的回忆和期待。最后一句“久远而不知名日子”才是整首歌的精神所在。

音乐结构:由于诗的不规则形式,沃尔夫的音乐也非常自由,旋律常跟着诗句做无止境的延伸,颇有交响诗的风味,也可看出华格纳的影响。在这些缓慢的长居中完全没有任何休止符,除了偶尔因为情绪变化,热情地推动越剧前进意外,节奏从头到尾没有变化,所造成的效果和《春来了》完全不一样。伴奏的动机单纯,贯穿全曲,有时重复数小节,有时作大小调的变化,衬托着歌声前进,给人一种梦幻般的安逸感觉。当唱到“sich dehnend in Lieden und hoffen/扩展着,充满爱和希望”这一句诗音乐慢慢地从升 f小调转到 C 大调,歌声变得明朗热情,从43小节起,伴奏的主题改由左手低音弹出,与歌声相配合,直到65小节。沃尔夫在此的表情指示是轻声(leise)、非常柔和(sehr weich),让我们感到白云在天空懒洋洋的飘过。这首诗中也提到蜜蜂的嗡嗡声,但沃尔夫并没有像在《少年和蜜蜂》那样在音乐上加以特别处理。这一段之后是八小节半的间奏(66-73小节),音乐此时也回到升f小调,还是懒洋洋的开始,但沃尔夫在此特别强调伴奏要很有表情。结束时,伴奏又回到开始时的主题。最后一句“那久远而不知名的日子”更加缓慢轻柔,像一声叹息,没有后奏(谱例一)。

谱例一(94-98小节)

演唱诠释:虽然内容也是有关春天,但在情绪上却和第六首《春来了》有很大的区别,后者快乐、流畅、炫耀,而这一首却是诗人内心的独白。我们可以从一些关键性的句子,找到唱这首歌的情怀:“我想这想那,希求着,却不知希求些什么”、“一半是喜悦,一半是哀怨”、“那久远而不知名的日子”等等。我们可以想像诗人在春天的微风中,望着白云进入忘我的境界。整首歌虽以缓慢平静的情绪为主,但很多热情的句子还是不时出现,沃尔夫在多处都标明“leidenschaftlich/热情地”。我们在唱这首歌的时候,不必试图附加任何特殊意义,因为诗人的渴望和回忆都不是我们能加以分析的,何况他还故意说得非常含糊。这首歌乐句很长,呼吸的控制和渐强渐弱都需要小心处理,不然很难产生安静的效果。

在吐字方面,由于很都单词常占一小节甚至更长的时间,母音必须非常纯正才能维持流畅的声乐线条。例如:Liebe,bliebe 要唱长 〔i〕, 前面的子音要尽快放掉;Wolke,wandeln,Augen,wunderbar,lauschet这些单词,沃尔夫都做了很长的延伸,我们必须尽量延长他们的母音。又如 Augen,lauschet这些双母音单词,更是要以前面的〔a〕音为主,不能立即进入〔u〕。这些都是一般歌者,不仅只是中国学生,常犯的毛病。

沃尔夫把自己音乐创作的心血几乎全部倾注在歌曲的创作上,同时他将后浪漫主义时期歌曲创作推向继舒伯特之后的另一个高潮。其歌曲音乐织体丰富、饱满,好似一部部交响曲。沃尔夫对歌曲创作与以往作曲家的创作手法有所不同,他强调歌曲旋律和诗歌的相互衬托、相互交织,不分薄重。其歌曲旋律的走向、和弦的运用及节奏的安排等等都紧紧依附着诗歌的诗律、诗节及诗词。

在沃尔夫歌曲的曲谱上,很明确地标明了歌曲的表情记号、速度记号、力度记号甚至是歌者音色运用的提示,这就要求歌者要认真、细致地阅读谱面,要以轻松、严谨的态度去演唱作品。同时中文演唱时有很多相似与德文的地方,如,德文字头和字尾音的处理、字腹母音的延伸,以及双元音的唱法都会促进、加强我们中文的吐字技巧。我们在演唱沃尔夫歌曲时,可以结合一下自身体会更加细致地处理中国作品,更进一步探究音乐与歌词间的深层涵义。

注释:

①于润洋.西方音乐通史[M].上海音乐出版,2006:330.

②F.Walker,Hugo Wolf,p202.

③ GuntherBaum,‘Zur Vor-und Entstehungensgeschichtedes Morike-liederbuchesvon Hugo Wolf’Neue Zeitschrift fur Musik,132(Dez.1971):p648-649.

④Horace 碑文的大意是:你不断以悲歌追悼米斯特斯的告别,你的爱不因晚星的出现而消失,也不因烈日的照射而逃逸.

[1]杨海音.沃尔夫艺术歌曲研究[M].台北:音韵出版社,民国68年.

[2]尚家骧.欧洲声乐发展史[M].香港:上海书局,1986.

[3]于润洋.西方音乐通史[M].上海音乐出版社,2006.

[4]江启璋,顾连理,吴佩华,编译,钱仁康,校订.外国音乐词典[M].上海音乐出版社,1988.

[5]晓兰,译.沃尔夫歌曲[M].花山文艺出版社,1999.

[6]【法】保罗朗多尔米,朱少坤,佘熙,王逢麟,周薇,译.西方音乐史[M].人民音乐出版社,1989.

[7]Gunther Baum,‘ZurVor-und Entstehungensgeschichte des Morike-liederbuchesvon Hugo Wolf’Neue Zeitschrift fur Musik,132(Dez.1971):648-649

[8]Gorrell,Lorraine.The Nineteenth-century German Lied.Portland, Oregon:Amadeus Press,1993

作者单位:沈阳音乐学院艺术学院