东京和香港轨道交通站场综合开发启示

马祖琦 简德三 沈 洪

(上海财经大学公共经济与管理学院 上海 200433)

东京和香港轨道交通站场综合开发启示

马祖琦 简德三 沈 洪

(上海财经大学公共经济与管理学院 上海 200433)

在简要介绍轨道交通站场综合开发之必要性的基础上,对轨道交通站场综合开发的基本内涵进行剖析,然后对东京和香港轨道交通站场综合开发的经验做法进行介绍。最后进行经验总结与思考,认为要构建多元主体参与的组织机制,注重公私合作、利益共享、风险共担;通过科学规划和深度捆绑,实现交通规划与土地规划同步推进;确保地铁公司低价拿地,借助特许经营方式,充分享受土地增值收益;梯度开发,对地铁上盖物业进行高强度圈层式开发。

轨道交通站场;溢价回收;东京;香港

轨道交通建设属于一种公共投资,具有一定的非竞争性和非排他性。这种公共产品所特有的基本属性,使得轨道交通投资与建设活动会产生较强的外部性,由此进一步造成公共项目投资主体与利益主体之间的错位。主要表现为,一方面,公共投资建设活动面临巨额资金缺口。一个单体公共投资项目的建设动辄需要数十亿、数百亿,甚至上千亿的资金。如今,我国许多城市正处于城市形态开发和基础设施建设大量推进时期,许多城市和地区往往面临着公共投资需求旺盛和地方政府有限财力难以满足这种需求的矛盾。如此庞大的投资体量单靠政府财力支持并不现实,必须寻找其他融资渠道,引入市场和社会力量。另一方面,公共投资活动引发的外部收益大量溢出和流失,宝贵的土地开发和增值收益却被其他利益主体“不劳而获”。为了更好地应对上述两方面的矛盾,综合开发模式应运而生。

1 站场综合开发的内涵

站场是对轨道交通站点和车辆基地的统称。其中,从空间层次来看,轨道交通站点可以划分为地面站点、地下站点和高架站点。从功能和规模来看,车辆基地又可以划分为3类:停车场、定修段、车辆段[1]。

综合开发,通常也称之为一体化开发(integrate development)和“地铁+物业”开发(rail+property,R+P),是指在保证轨道交通站点(站场)基本功能正常发挥的前提下,通过对站点及其周边沿线土地空间进行多功能、高强度的立体化开发,截获沿线土地与物业的增值收益,使之能够反哺地铁建设投资,在集约利用土地、改善周边环境的同时,又尽可能地实现经济效益和社会效益的统一。

其中,所谓的综合具有多重内涵。首先,是功能的综合。轨道交通站场的功能不应局限于被动地为轨道交通系统提供后勤服务,而应当主动地将轨道交通服务功能和其他城市服务功能(商业、办公、服务业、居住)相结合,并进行统筹考虑,发挥场站设施的衍生效应与辐射效应。

其次,是站场内、外空间的综合。站场不应是一个孤立的空间,而应当与周边其他功能空间有机地整合,使之共同融入到城市和区域整体发展之中。再有,是多种交通出行方式的综合。站场要实现生产空间与生活空间的融合,离不开强大交通系统的支撑。应当在多种交通方式之间构建良好的换乘环境,倡导多交通方式之间的联合运输,以期实现对人流、物流的快速集聚与有效疏散。

2 轨道交通站场综合开发的案例分析

2.1 东京

日本的轨道交通与房地产综合开发战略有着近百年的悠久历史,于20世纪20年代初期,Hankyu铁路公司在大阪地区(Osaka Kyotoarea)率先使用该模式,并取得巨大的成功,随后在日本其他地区也得到了广泛的采用。

在东京,很多私铁公司将郊区铁路与铁路沿线的零售商业、房地产、公共汽车、宾馆等产业进行整合经营。鉴于私人拥有的地块相对零散,涉及的利益主体众多,因此,他们采取了“土地重整”的方式进行开发。即那些获得沿线土地的众多小公司合伙,共同组成铁路公司,将土地合并起来用于集中开发,统一进行土地利用与铁路建设规划以及基础设施配套,然后再出售部分土地,以补偿配套建设费用[2]。

日本根据地铁站点的性质不同,将其划分为若干类别,分别在各自的物业配比、空间布局和开发强度等方面有所侧重。例如,对于城市型站点,在站点中心以商业和办公用地为主,向外依次分布居住和公建;对于居住型站点,以服务社区的商业为主,在商业物业上面加盖住宅物业,外围周边开发高密度住宅;对于交通型站点,在站点中心需要布局大量站场用地,其次才是商业用地,再向外则是居住和商业[3]221。

可见,通过强有力的规划政策,对地铁站点周边的土地用途和开发强度进行灵活调节,并结合站点的功能定位与区域特色,进行有针对性的开发,在尽可能挖掘土地开发潜力、确保土地增值的同时,也能够更好地满足乘客、顾客和就业者的差别化需求,实现地铁线路与土地开发之间的良性互动。

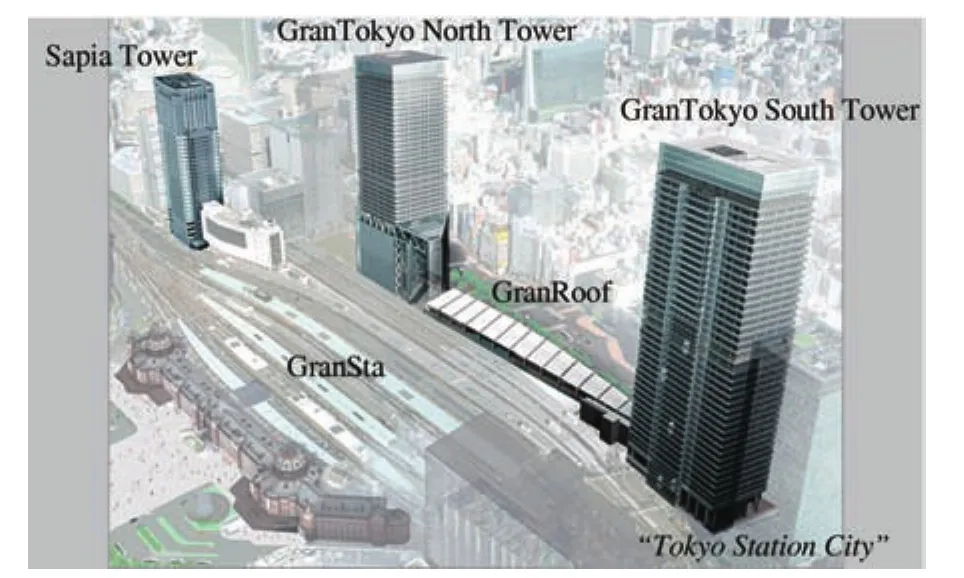

图1 东京地铁站上盖物业开发示意

东京地铁站及其周边物业是一个集轨道交通服务、办公、零售、酒店等于一身的地铁上盖开发综合体(见图1、表1)。有数据显示,东京地铁站日均客流量高达50万人次。这种地铁+物业的开发模式既充分利用地铁站点上盖空间进行高密度开发,又将庞大的人流成功地引入地铁上盖物业,在为地铁乘客带来交通便利的同时,也满足了其就业、居住、娱乐、购物等多元化需求。

表1 东京地铁站上盖物业一览[5]

2.2 香港

香港是地铁+物业模式的典型代表,港铁公司号称是世界上唯一不依赖政府补贴、反而有可观盈利的地铁公司。其地铁+物业模式的主要运作思路是,一方面,港铁公司享受特许经营权,从香港地方政府手中以较低的价格(即轨道线路开发之前的价格)拿到地铁沿线物业土地和土地的开发权,从而确保港铁公司充分获得地铁开通后沿线物业的增值收益,同时还须独立承担地铁的建设与运营成本;另一方面,港铁公司在拿到沿线地块的开发权之后,进行统一规划和统筹管理,通过招标方式选择开发商,对开发商的开发和建设活动进行全程监控,并与之进行利润分成[6]。

香港地铁于1979年开始投入运营,地铁+物业联合开发逐渐发展成为港铁公司的一个重要业务板块,其物业开发利润在港铁公司利润来源中曾经占有举足轻重的地位,如图2所示。

图2 港铁公司经营利润来源结构示意[7]

2000—2013年,港铁公司的物业开发利润呈现先增后降的格局。特别是在2007年,其物业开发利润高达83亿港元,而同期铁路营运及相关业务和物业租赁及管理分别为46亿港元和13亿港元。与之相应,在2003—2007年,物业开发利润占港铁经营总利润的比重也曾经一度在50%~60%之间。不过在此之后,港铁公司的物业开发利润及其所占比重均呈现较大幅度下降的态势。截至2013年,港铁公司的物业开发利润为14亿港元,同期铁路营运及相关业务和物业租赁及管理分别为108亿港元和31亿港元。

香港地铁+物业联合开发模式的形成并非一日之功,大致经历了3个阶段[8]143。其中,20世纪60年代—80年代,香港地铁线路建设的目标较为单纯,主要着眼于为居民提供快捷的公共交通服务,同时对沿线的老居民区进行改建。这一时期,尚未对地铁上盖空间进行开发和利用,因此地铁线路建设与物业开发相对疏离。

到了20世纪90年代,香港地铁的设计理念发生了全新的改变,开始更加注重地铁车站用地类型的转变及其与外界连接的便利性。例如,香港站和九龙站在新填海地区建设国际金融中心,实现了中央商务区的空间拓展。青衣站则从工业危险品仓库地转变为新的社区交通枢纽及商业中心。这一时期,较好地将地铁建设与城市功能空间布局联系起来,进一步增强了居民出行的便利性。

进入21世纪,香港地铁建设提出了更为先进的建设理念,即车站与物业提供健康及可持续的生活方式。在上述理念指导下,地铁物业在设计开发时,在充分考虑居民出行便利性的同时,更是把改善物业居民居住舒适度、促进环境可持续发展提升到了一个新的高度。

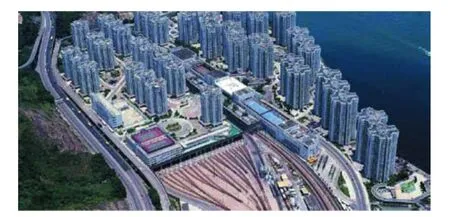

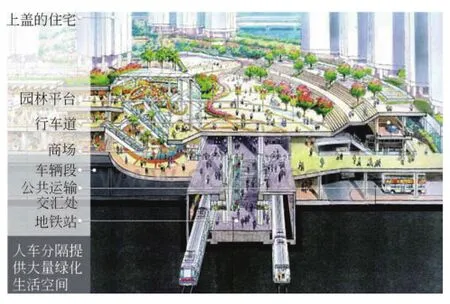

经过多年的悉心经营,港铁公司在地铁上盖物业开发方面积累了大量的经验。在众多的上盖物业开发项目中,比较具有代表性的车辆基地上盖物业开发项目主要有:柴湾车辆段物业开发项目、将军澳线车辆段明日康城开发项目、九龙湾车辆段物业开发项目,等等(见图3、4、5)。

这里以九龙地铁站为例,进行着重介绍。作为香港地铁东涌线最大的站点,九龙地铁站的主要任务是实现与机场的连接,并将地铁与其他交通方式进行最大程度的整合。

图3 香港柴湾车辆段上盖物业开发[9]

图4 香港将军澳轨道交通明日康城项目结构示意[10]

图5 香港地铁九龙站上盖物业一览[8]145

就纵向空间层次来看,九龙站地块以车站为核心,地下2层是东涌地铁线站,地下1层是机场快线站。机场快线和东涌线处于不同的空间层面,两者共用使用1个垂直联系通道进行换乘。在地面层,主要安排巴士、小巴和的士等线路站点,方便地铁乘客与站点外围的交通联系;地面以上1层和2层为商场、商业拱廊和步行路,行人可以通过空中廊桥进入邻近的商业街和外围街区;地面以上第3层被建设成地铁上盖平台层,比地面高18 m,布置有屋顶花园及高层塔楼。

总体来看,九龙地铁站及其上盖物业具有以下特点[8]144:1)地铁站点在规划设计之时,就将其周边土地和上盖物业的开发进行总体规划和统筹考虑,建设标准须满足上盖高层物业对地基承载力的要求;2)上盖物业位于地铁正线及周边上盖之上,整个上盖面积非常大,地铁运行噪声基本上能够被平台所覆盖和阻挡;3)地铁正线与上盖塔楼之间,由3层建筑空间设施进行隔离,落差达到20 m以上;4)地铁正线轨道采用浮置板道床,具有减振降噪效果,可以减少大约20 dB的噪声量;5)地铁站采用隔离屏蔽门,布设在地铁正线外1 m处,乘客所感受到的振动和噪声并不大;6)地铁站内(地下1层与地下2层)的上盖吊板采用了吸音材料,能够降低从地铁线传出来的噪声。

可见,香港地铁在完善管理体制的同时,还通过采用一系列施工工艺和技术手段,将地铁场站与物业开发进行紧密地结合,来确保地铁+物业联合开发模式的顺利实施。其中,对既有地铁场站与上盖物业同步规划、同步建设等管理体制方面的改进,可避免陷入两者规划建设不同步所带来的协调困境;也有空间隔离、减振降噪等工程技术方面的运用,较好地解决了地铁噪声及振动对物业开发和居民生活品质带来负面影响等问题。

3 经验借鉴与思考

3.1 公私合作,利益共享,风险共担

地铁与物业的综合开发,是一个庞大的系统工程,不是任何单一部门凭借一己之力就能够单方面解决的,必然涉及诸多利益主体。其中,地方政府、地铁公司和开发商就是3个最主要的参与主体。政府、地铁公司和开发商之间进行联合开发,各自的角色定位明确,权利与责任对等,能够各取所长,补己之短,能够较好地发挥各自的优势,实现合作共赢。

3.2 深度捆绑,交通规划与土地规划同步推进

在传统的土地开发模式下,土地的功能布局较为单一,各个功能区之间相对独立,难以发挥协同效应。而且,交通规划与土地利用规划之间缺乏统筹协调,很容易造成轨道建设与城镇扩张、产业发展乃至人口集聚之间的脱节[11]。而地铁+物业的发展模式旨在改变上述开发思路,在TOD理论的指导下,形成轨道交通规划与土地利用规划的良性、持续互动。

例如,新加坡在轨道交通站点的选址方面,考虑到与居住区的布局、商业开发以及其他功能相结合,使绝大多数居民处于步行距离(400 m)之内,最大限度地为居民提供便利的出行和日常需要,实现了有限土地空间的集约综合利用[12]。

再如香港,其城市轨道交通线路规划大多遵从一种模式,那就是以港岛和九龙作为轨道线路的始点,以新市镇作为轨道线路的终点[13]。这种空间开发与布局模式,旨在发挥轨道交通的连通效应,通过大运量轨道交通系统的支撑,将老城区与新城区进行有机结合,对于优化城市空间格局起到了轴向拓展与带动作用。

3.3 低价拿地,特许经营,充分享受土地增值收益

获得官方授权,能够以较低的价格拿到土地,是港铁公司地铁+物业开发模式的一个先决条件。香港地方政府与港铁公司达成协议,由后者按照一定的土地价格向其支付费用,以获得地铁站点(车辆段)及其周边物业的特许开发权。值得注意的是,转让的土地价格并不包含轨道线路投资建设活动所引发的未来预期收益。这样一来,政府就将相当幅度的土地增值收益让利给了港铁公司,从而能够在一定程度上弥补其地铁开发和运营亏损费用。

经过多年的培育,港铁公司在地铁建设与物业开发方面步入良性循环,产生了源源不断的资金流,对于地方政府财政也意味着一个巨大的持续资金回报。有数据显示,香港政府目前持有港铁公司77%的股权,其中包括成立时350亿元投资和后来修建机场快线时的120亿元投资,此后香港地方政府再也没有往港铁公司投钱。而在过去30年中,政府从港铁公司获得的地价收入,连同后来的分红,按照今日之市值,净收入超2000亿港元[14]。

3.4 梯度开发,对地铁上盖物业进行高强度开发

许多城市地铁物业开发的一个重要特征就是场站周边开发强度呈现圈层化分布。之所以形成上述格局,一方面是客观原因使然,由于站点交通便利,可达性高,资源集聚能力强,必然吸引众多产业活动来此聚集;另一方面的原因则是有意而为之,即通过规划法规,可以提高站点上盖和周边的容积率,鼓励高强度开发。

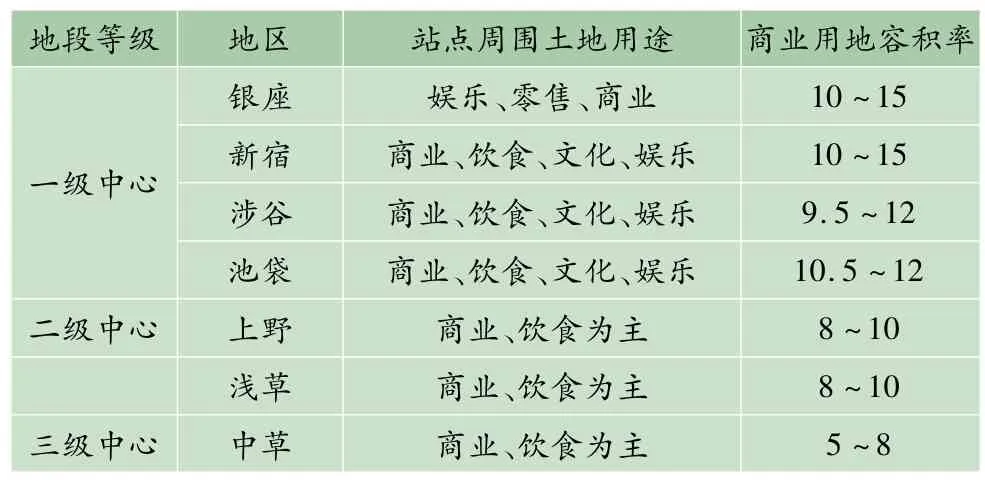

如表2所示,日本政府就鼓励开发商对东京轨道交通站点及其周边土地进行高强度开发,而且容积率随着距离的增大而圈层递减。日本在其《第三次东京都长远发展计划》中明确提出,结合轨道车站各级商业中心,将其商业容积率界定在5~15,以尽可能地实现地铁站点及其周边土地的集约化利用。

表2 东京地铁站点周围商业用地容积率[3]220

4 结语

东京与香港在地铁+物业联合开发领域取得了巨大的成功,是溢价回收思想应用于城市轨道交通建设投融资领域的典范。众所周知,以轨道交通线路为代表的公共投资项目建设会显著提升周边土地与物业的价值,这部分增值收入也就自然而然地成为溢价回收的重点关注对象。

但是,土地增值的影响因素众多,形成机制复杂,要想精确地分离出轨道交通线路建设引发的增值幅度,以区别于“非轨交因素”所引发的增值,其实相当棘手。即便识别出那些有着显著增值的受益范围,对特定地块(物业)征收一定税费,也往往会遭遇相当的政治阻力,可操作性较差。这不能不说是溢价回收思想面临的一个重要障碍。

而联合开发模式则成功地回避了上述问题,将地铁建设与物业开发“打包”,通过在地方政府、开发商、地铁公司之间构筑一种公私合作的机制,进行地铁+物业联合开发,能够在一定程度上改善轨交投资的成本回收问题,在有效规避征收相应税费而容易引发的政治阻力的同时,既有助于平衡各方利益,也有助于轨道交通投融资活动的可持续开展。

当然,在土地(物业)增值收益是否属于“不劳而获”这一问题上,还存在许多争议。但是,截获其中的部分土地增值收益,反哺公共投资建设,仍然是溢价回收的基本指导思想。笔者将继续就土地增值的形成机制,涨价归公和涨价归私的合理性及其争议,以及各方利益的补偿问题进行进一步研究。

[1]秦战,杨心丽.城市轨道交通停车场上盖开发模式初探:上海市吴中路停车场上盖开发项目[J].上海城市规划,2009(3):5559.

[2]郑捷奋,刘洪玉.日本轨道交通与土地的综合开发[J].中国铁道科学,2003,24(4):133138.

[3]钱晓佳.上海轨道交通物业开发的思考与研究[J].经济研究导刊,2013(3):219223.

[4]Cervero R,MurakamiJ.Rail+ Property Development:Amodel of sustainable transit finance and urbanism[R].UCBerkeley Center for Future Urban Ttasport, 2008.

[5]MitsuiFudosan.BuildingOutline[EB/OL].[2015-10-10].http://www.grantokyont.com/e_about/index.html.

[6]李孟然.深度“捆绑”的价值:香港“轨道交通+土地综合利用”模式概述与启示[J].中国土地,2013(10):811.

[7]香港铁路有限公司.历年财务年度报告[EB/OL].[2014-11-12]http://www.mtr.com.hk/.

[8]林楚娟,庄毅璇,戚月昆.香港地铁及上盖物业开发情况调研及其对深圳市地铁上盖物业开发建设的启示[J].科技和产业,2011(12):143145.

[9]肖中岭.地铁车辆段及综合基地物业开发模式探析[J].都市快轨交通,2010,23(6):4853.

[10]姚展.香港轨道沿线高密度发展及规划[EB/OL]//第三届泛珠三角区域城市规划院院长论坛.[2014-10-11].http://www.docin.com/p858929020.html.

[11]秦静,吕宾,谭文兵,等.香港“轨道交通+土地综合利用”模式的启示[J].中国国土资源经济,2013(11):43-46.

[12]马祖琦.新加坡轨道交通建设及其特征分析[J].世界轨道交通,2007(1):5153.

[13]刘海洲,周涛,高志刚.城市轨道交通规划建设“香港模式”的成功经验[J].城市轨道交通研究,2011(12):94-97.

[14]尹世昌,李永宁.热点解读:香港地铁不让你烦躁[EB/OL].(20121212)[20131219].http://cpc.people.com.cn/n/2012/1212/c8308319869829.html.

(编辑:曹雪明)

“Rail+Property”Modein Tokyo and Hong Kong

Ma Zuqi JianDesan ShenHong

(Shanghai University of Financeand Economics, Shanghai 200433)

Based on a brief introduction of the necessity for comprehensive development of rail stations and depots,basic connotation of comprehensive development is studied,and then the corresponding experience of Tokyo and Hong Kong is presented.Conclusions are summarized and ideas are suggested finally.We need to build organizational mechanism participated by multivariate main bodies,focus on public private partnerships,benefit and risk sharing,synchronize the advancement of transportation planning and land use planning through scientific planning and depth participation,guarantee that the metro company takes the land at a lower price and fully enjoys the land value-added income by way of franchising,and implement gradient development,especially high intensity cycle-typed development on building complex above subway stations or depots.

rail transit station and depot;value capture;Tokyo;Hong Kong

U231

A

16726073(2015)06014405

10.3969/j.issn.16726073.2015.06.030

2014-12-10

2015-02-15

马祖琦,男,博士,副教授,主要从事城市与区域发展、城市规划与管理等方面的研究,mazuqi@163.com

2013年国家社科基金青年项目(13CGL023)